,

геоинформационные

системы

общий курс

ставрополь

2000

Содержание

ВВЕДЕНИЕ. 5

Тема 1. Основные понятия геоинформационных систем 6

1.1 Понятие информационной системы.. 6

1.2 Классификация информационных систем.. 12

1.3 История ГИС.. 14

1.4 Определение геоинформационной системы.. 18

1.5 Состав ГИС.. 22

1.6 Обобщенная структура ГИС и схема ее построения. 23

1.7 Что могут геоинформационные системы?. 30

Тема 2. Общие принципы построения моделей данных в ГИС 36

2.1 Основные понятия моделей данных. 36

2.2 Классификационные модели в ГИС.. 39

2.2.1 Основные определения классификации. 39

2.2.2 Эвристический алгоритм «Форель». 44

2.2.3 Вариационный алгоритм «Краб». 45

2.3 Базовые модели данных в ГИС.. 50

2.3.1 Инфологическая модель. 50

2.3.2 Логические модели данных. 52

2.4 Специальные модели данных ГИС.. 60

2.4.1 Особенности представления данных в ГИС.. 60

2.4.2 Координатные данные ГИС. Определение положения точек на земной поверхности 61

2.4.3 Основные типы координатных данных в ГИС.. 66

2.4.4 Номенклатура и разграфка топографических карт. 70

2.5 Атрибутивные данные ГИС.. 78

2.6 Модели визуального представления информации в ГИС.. 81

2.6.1 Векторная модель данных ГИС.. 82

2.6.2 Топологические модели. 84

2.6.3 Растровые модели. 86

Тема 3. Основные виды операций над координатными данными 92

3.1 Векторизация. 92

3.2 Проекционные преобразования. 94

3.2.1 Масштаб. 95

3.2.2 Картографическая проекция. 96

3.3 Преобразования цифровых карт в ГИС.. 113

Тема 4. Инструментальные средства ГИС.. 121

4.1 Обзор промышленных пакетов ГИС.. 121

4.2 Графический редактор GeoDraw.. 126

4.2.1 Характеристики редактора. 126

4.2.2 Форматы данных GeoDraw.. 130

4.2.3 Общие принципы работы в пакете GeoDraw.. 131

4.3 Элементы интерфейса GeoDraw для Windows. 135

4.4 ГИС конечного пользователя GeoGraph (ГеоГраф ГИС) 136

4.4.1 Основные возможности ГеоГраф.. 136

4.4.2 Форматы данных ГеоГраф ГИС.. 138

4.4.3 Компоненты проекта ГеоГраф.. 139

4.5 ГеоКонструктор (GeoConstructor) 146

Тема 5. Примеры использования ГИС.. 147

5.1 ГИС в работе избирательной компании. 147

5.2 ГИС в бизнесе. 147

5.3 ГИС для демографического анализа. 149

5.4 ГИС для связи с клиентами и партнерами. 149

5.5 ГИС для доставки товаров и маршрутизации. 150

5.6 ГИС в создании и использовании электронных карт. 150

5.7 ГИС для задач городского хозяйства. 152

5.8 ГИС в государственном земельном кадастре России. 153

5.9 ГИС в экологии. 154

5.10 Предоставление ГИС-услуг через Интернет. 155

5.11 ГИС в игорном бизнесе. 156

6 Литература.. 158

ВВЕДЕНИЕ

Сбор, обобщение, систематизация и обработка данных об окружающем мире – основные задачи современной науки. Но результаты обработки имеют ценность только в том случае, если они должным образом представлены. Представление обеспечивает эффективное восприятие информации человеком или передачу ее на исполнительные органы в автоматизированных системах управления.

С ростом объемов информации получает самостоятельность задача эффективного хранения и поиска информации, а с растущей интеграцией компьютеров и расширением спектра их применения – задача эффективной передачи информации между компьютерами. Данные, накапливаемые человечеством о реальных объектах, как правило, содержат «пространственную» составляющую. Даже о жителе любого государства Планеты можно говорить как о пространственно-привязанном объекте, так как он имеет прописку, которая и осуществляет его «привязку» к определенному адресу, который, в свою очередь, связан с жилым домом, имеющим точное положение на территории города[1]. «Пространственный адрес» имеют здания и сооружения, земельные участки, водные, лесные и другие природные ресурсы, транспортные магистрали и инженерные коммуникации. Аварии на коммуникациях связаны с определенной точкой в пространстве. Движущийся или покоящийся на дороге автомобиль, движущийся поезд, летящий самолет и плывущий пароход, перемещаемая деталь на территории заводского цеха имеют координаты на земной поверхности.

Значительную помощь в решении задач хранения, обработки и представления информации с географической привязкой могут сыграть компьютерные технологии и, в первую очередь, геоинформационные системы. Поэтому подготовка специалиста XXI века немыслима без овладения навыками создания и использования ГИС и ГИС-технологий, которые со временем должны проникнуть во все сферы нашей жизни.

Тема 1. Основные понятия геоинформационных систем

1.1 Понятие информационной системы

Первым вопросом человека, не знакомого с географическими информационными системами (ГИС), будет, конечно, вопрос «А зачем мне все это нужно?». ГИС, как правило, ассоциируется у всех с картой. Однако мы не пользуемся атласами и картами каждую минуту нашей жизни! К тому же информации, причем не всегда понятной и нужной, из разных источников мы и так получаем больше, чем иногда хотелось бы. И нужно ли ее еще и систематизировать?

Найдем ответы на вопросы: что такое ГИС, для чего она нужна и как ее использовать?

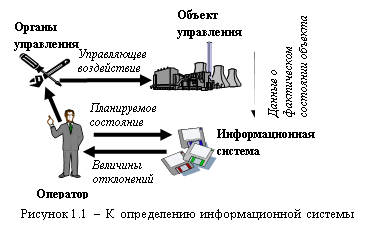

Любая информационная система создается для управления конкретным объектом (предприятием, станком, человеком и др.). В соответствии с общей теорией управления, процесс управления можно представить как взаимодействие двух систем: объекта управления и системы управления. Система управления функционирует на базе информации о состоянии объекта, его входов (например, материальные, трудовые, людские ресурсы) и выходов (например, выпускаемая продукция, финансовые результаты) в соответствии с поставленной целью (например, максимум продукции при минимуме затрат). Управление заключается в выявлении расхождения желаемых характеристик функционирования объекта от реальных показателей и через органы управления формирование такого воздействия на объект, которое это расхождение устремит к минимуму. Управляющее воздействие осуществляется с учетом обратной связи, т. е. текущей информации об объекте и характеристик внешней среды (рынка и вышестоящих организаций). Внедрение информационной системы производится с целью повышения эффективности деятельности объекта за счет принципиально новых методов управления.

|

Информационная система представляет собой коммуникационную систему по сбору, передаче, переработке информации об объекте, снабжающую операторов необходимыми знаниями для реализации функций управления объектом.

Все методы, техники, приемы, средства, системы, теории, направления и т. д. и т. п., которые нацелены на сбор, переработку и использование информации, называются информационными технологиями.

Описание любой системы (включая информационную систему) должно включать следующие компоненты:

1) описание структуры: множества элементов системы и взаимосвязей между ними;

2) описание функций, реализуемых каждым элементом системы;

3) описание входов и выходов каждого элемента системы и системы в целом;

4) перечень целей и ограничений системы и ее отдельных элементов.

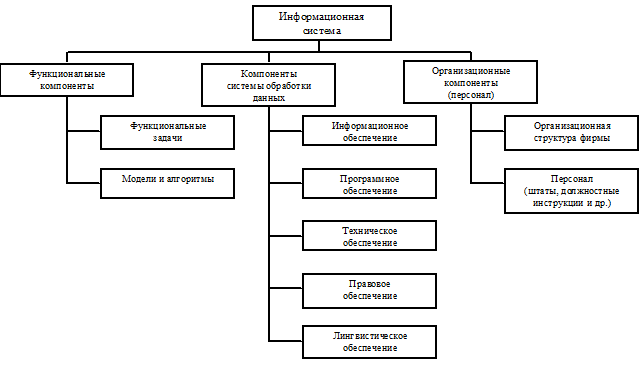

Структура и состав информационной системы (ИС) для управления объектом управления может выглядеть, например, как на рисунке 1.2.

Рассмотрим отдельные элементы этой информационной системы и определим их функции.

![]()

![]()

Рисунок 1.2 - Декомпозиция информационной системы

Функциональные компоненты ИС. Функциональные компоненты ИС включают в себя набор функций управления объектом, т. е. полный комплекс взаимоувязанных во времени и пространстве работ по управлению, необходимых для достижения поставленных перед оператором целей.

Любая сложная управленческая функция может быть расчленена на ряд более мелких задач, которые доводятся до органов управления. От того, как будут выполнены отдельные задачи, зависит результат работы объекта управления в целом.

Выбор необходимых для достижения цели работ осуществляется в каждом конкретном случае с учетом четырех основных фаз управления:

- планирования;

- учета;

- контроля и анализа;

- регулирования (исполнения).

1. Планирование работ – это первая управленческая функция, обеспечивающая формирование планов, в соответствии с которыми затем будет организовано функционирование объекта управления. Выделяют перспективное (10 лет), годовое и оперативное (сутки, месяцы) виды планирования.

2 и 3. Учет, контроль и анализ – это функции, обеспечивающие получение данных о состоянии системы за определенный промежуток времени, определение факта и причины отклонения фактического состояния объекта управления от его планируемого состояния, нахождение величины этого отклонения.

4. Регулирование – функция, обеспечивающая сравнение планируемых и фактических показателей функционирования объекта управления и формирование и реализация необходимых управляющих воздействий через органы управления на систему. Т. е. в этом блоке проводится выбор и обоснование перечня функциональных задач, решение которых необходимо для достижения цели. Реализация процесса достижения цели может быть многовариантной, т. е. один и тот же результат можно достигнуть с применением различных методов, моделей и алгоритмов. Как правило, среди множества вариантов имеется один, являющийся более предпочтительным и его нужно найти.

Системы обработки данных. Компоненты системы обработки данных (СОД) используются для информационного обслуживания операторов, принимающих управленческие решения.

Основные функции СОД:

- сбор, регистрация и перенос на машинные носители информации;

- передача информации в места ее хранения и обработки;

- ввод информации в ЭВМ, контроль ввода;

- создание и ведение внутримашинной базы данных;

- обработка информации на ЭВМ (накопление, сортировка, корректировка, выборка, арифметическая и логическая обработка);

- вывод информации пользователю (таблицы, тексты, графики и др.);

- организация и управление вычислительным процессом в локальных и глобальных сетях.

СОД могут работать в трех режимах: в пакетном, интерактивном и в режиме реального времени.

В пакетном режиме результаты работы выдаются после выполнения всего пакета заданий. Недостатком такого режима является «отрыв» пользователя информационной системы от процесса обработки информации, что снижает оперативность при формировании управляющего воздействия.

При интерактивном режиме происходит постоянный обмен сообщениями между пользователем и системой, управляющее воздействие формируется в полуавтоматическом или ручном режиме.

Режим реального времени используется, как правило, при управлении быстропротекающими процессами, и управляющее воздействие в автоматическом режиме действует на объект в процессе его функционирования.

Практически все системы обработки данных ИС включают один и тот же набор составных частей (блоков). Основные блоки СОД: информационное, программное, техническое, правовое, лингвистическое обеспечение.

Информационное обеспечение – это совокупность методов и средств по размещению информации, оно включает в себя системы кодирования, классификации, рационализации форм документов, методы создания и ведения внутримашинных баз данных.

Программное обеспечение – это совокупность программных средств создания и эксплуатации СОД. Оно включает в свой состав базовые (общесистемные) и прикладные программы.

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, применяемых для функционирования системы как вне ЭВМ (периферийные устройства, средства сбора информации, оргтехника и др.), так и в ЭВМ.

Правовое обеспечение – совокупность правовых норм, регламентирующих создание и эксплуатацию системы. Сюда входят любые правовые акты между заказчиком и исполнителем работы, условия придания юридической силы документам, обязанности и ответственность персонала, правила пользования информацией, порядок разрешения споров и др.

Лингвистическое обеспечение – совокупность языковых средств, используемых на всех стадиях развития системы. Например, язык общения ЭВМ и человека.

Организационные компоненты ИС. Организационные компоненты ИС – это совокупность методов и средств, позволяющих усовершенствовать структуру и функции системы, определить рациональное штатное расписание, численный состав подразделений, разработать должностные инструкции для каждого работника.

Главная задача этой компоненты – выявление соответствия организационной структуры и функций управления объектом для достижения запланированной цели. В этот блок включаются следующие функции:

- установление четких служебных обязанностей каждого работника;

- определение нормальной загрузки работников;

- разработка должностных инструкций на случай аварийных ситуаций и природных бедствий и др.

1.2 Классификация информационных систем

Имеется несколько классификаций информационных систем, зависящих от основания классификации.

В зависимости от уровня автоматизации ИС делятся на три типа:

1) ручные ИС (все операции по переработке информации в них производятся человеком, например, библиотека старого типа);

2) автоматизированные ИС (часть функций по управлению и обработке информации поручена ЭВМ);

3) автоматические (все функции выполняют технические средства, например, автоматическое управление технологическим процессом, например, управление ядерным реактором).

По объему выполняемых функций ИС подразделяются на два типа: полные ИС и неполные.

1. Система называется полной, если в процессе работы такой системы осуществляется полный технологический цикл обработки информации, включающий следующие процессы:

- ввод всех видов информации данной предметной области для решения задач, поставленных перед системой;

- обработка информации с привлечением набора существующих средств;

- вывод или представление информации в заданных формах без привлечения других технических и программных средств.

2. Система называется неполной, если она осуществляет частичную обработку информации или привлекает для решения поставленных задач другие системы.

По сфере применения ИС делятся на следующие типы:

1. ИС в научных исследованиях (АСНИ): такие ИС используются для анализа деятельности научных работников, для анализа статистической информации, для управления экспериментом.

2. ИС в автоматизированном проектировании (САПР): их применяют для автоматизации труда работников-проектиров-щиков и разработчиков новой техники. Такие ИС помогают разрабатывать новые изделия; создавать графическую документацию; моделировать проектируемые объекты; создавать управляющие программы для станков с числовым программным управлением (ЧПУ).

3. ИС организационного управления применяются для автоматизации функций административного персонала: например, ИС банков, гостиниц, страховых компаний, офисные информационные системы.

4. ИС управления технологическими процессами: такие ИС применяют для автоматизации процессов управления, особенно в опасных и вредных производствах (управление работой ядерного реактора, ускорителя частиц и др.).

5. В конце ХХ века появился новый тип информационных систем – геоинформационные системы (ГИС), а с середины 90–х годов ГИС приобрели уже статус серьезного стратегического резерва в экономике тех стран, которые вступили в период становления информационного общества.

«... именно географическая информация становится критичным компонентом в задачах содействия экономическому развитию, умелому природопользованию и защите среды обитания. Современные технологии позволяют эффективно решать задачи сбора, распространения, анализа и визуализации данных с пространственной привязкой, создания картографических материалов....» - из указа США () «О создании национальной инфраструктуры данных с пространственной привязкой», апрель 1994 г. В декабре 1996 года было принято Постановление Правительства России «ГИС как органы государственной власти (ОГУ)».

Национальное географическое общество США, Ассоциация Американских географов и Институт исследования окружающей среды (ESRI) инициировали проведение ежегодного Всемирного Дня ГИС: 19 ноября. Основная идея Дня ГИС, по замыслу основателей, заключается в широкой просветительской деятельности каждого, кто имеет опыт и знания в этой области, во внедрении географического подхода в сознание людей по всему миру.

1.3 История ГИС

В истории развития геоинформационных систем выделяются четыре периода[2].

1. Пионерный период (конец 1950-х – начало 1970-х).

Это время исследования принципиальных возможностей создания ГИС, накопление знаний, наработка эмпирического опыта, создание первых крупных проектов.

2. Период государственных инициатив (начало 1970 – начало 1980 гг.).

Развитие крупных ГИС-проектов, поддерживаемых государствами, формирование государственных программ по развитию и использованию ГИС.

3. Период коммерческого развития ГИС (начало 1980 – конец 1990 гг.).

Создание широкого рынка программных средств ГИС, создание настольных ГИС, расширение области их применения за счет интеграции их с базами непространственных данных, появление непрофессиональных пользователей ГИС, появление распределенных баз геоданных.

4. Пользовательский период (1990 – настоящее время).

Повышение конкуренции среди коммерческих производителей ГИС-оболочек, «открытие» программных систем, позволившее пользователям адаптировать и модернизировать оболочку к своим задачам, начало формирования мировой геоинформационной инфраструктуры.

Следы самой первой ГИС, созданной в середине 60-х, теряются в недрах Министерства обороны США, о ее мирных применениях ничего не известно. Цель этой разработки: попытка решить военную задачу точного наведения ракет на цель.

Первая ГИС, о которой появилось сообщение в печати, была ГИС, созданная в бюро переписи США.

В 1968 г. в США в интересах военно-медицинской службы был разработан проект системы автоматизированного картографирования инфекционных болезней MOD (Mapping of disease project). Эта система была рассчитана на глобальный масштаб и учитывала кроме данных о заболеваемости разнообразные факторы окружающей среды (этнический состав и плотность населения, температуру и влажность воздуха, характер почв, резервуары и переносчики возбудителей болезней и т. д.). Функционирование системы обеспечивали 15 человек, основной объем работы которых (до 90%) занимал извлечение данных из источников информации.

Начало 70-х. В это время появилось такое явление, как растровое компьютерное картографирование. Точки, линии и площадные объекты на карте были представлены множеством символов (рис. 1.3). Эти данные можно было выводить на плоттер в различных шкалах и проекциях. Все внимание и усилия в то время были сосредоточены собственно на карте, тогда и были заложены основы современной ГИС-технологии.

|

Рисунок 1.3 – Одна из первых растровых карт, полученных ГИС SYMAP |

Очевидным преимуществом компьютерной картографии была возможность выбирать участок на карте и быстро его перечерчивать. На внесение изменений в карту, которое до введения компьютерного картографирования занимало недели, теперь можно было затратить минуты.

В это же время был разработан графический формат GBF-DIME (Geographic Base File, Dual Independent Map Encoding). В этом формате впервые была реализована схема определения пространственных отношений между объектами, называемая топологией, которая описывает, как линейные объекты на карте соединены между собой, какие площадные объекты граничат друг с другом, а какие объекты состоят из смежных элементов. Впервые были пронумерованы узловые точки, присвоены идентификаторы площадям по разные стороны линий. Это стало революционным нововведением. Формат GBF-DIME позже трансформировался в TIGER.

В течение 70-х годов карты в формате GBF-DIME были созданы для всех городов США. Эту технологию и по сей день использует множество современных геоинформационных систем.

В 80-е годы были заложены основы современной компьютерной картографии. В это время внимание и усилия исследователей в основном были сосредоточены на создании качественной цифровой карты с использованием графических объектов (точек, линий и полигонов), представленных множеством координат. Очевидным преимуществом электронной картографии стала возможность выбирать участок на карте, изменять масштаб, выводить ее на плоттер в различных шкалах и проекциях. Однако стоимость техники и программного обеспечения были доступными не для всех специалистов. В связи с этим, высказывались мнения даже о неперспективности и нецелесообразности развития ГИС-технологии из-за очень высокой цены конечной продукции.

Наибольший вклад в развитие ГИС и ГИС-технологий внесла компания ESRI, основанная в 1969 г. Джеком и Лаурой Данжермонд. Их бизнес начался с $1100 личных сбережений. Позже ESRI сфокусировалась на развитии фундаментальных идей ГИС и на их применении в реальных проектах, таких, например, как разработка плана перестройки Балтимора или помощь компании Mobil Oil в выборе участка в городе Рестоне.

Во второе десятилетие своего существования ESRI решила начать выпуск собственных продуктов и инструментов. Данжермонд понял, что появился спрос на коммерческие ГИС, которые могут использовать многие фирмы для реализации своих проектов. Компания наняла нескольких программистов, и они засели за работу.

Первый коммерческий продукт ESRI – ArcInfo – появился в 1981 г. В том же году была проведена первая пользовательская конференция ESRI, на которую собралось 18 человек. По мере появления новых операционных систем и нового аппаратного обеспечения ArcInfo оперативно переходила на новые платформы.

Вопросы создания ГИС рассматривались и в нашей стране (правда, гораздо позже и практически без реализации). Например, на 5-м научном совещании по медицинской географии в 1981 году обсуждался доклад «Эпидемиологический атлас. Проект автоматизированного картографирования». Ряд работ белорусских авторов был связан с управлением инфекционной заболеваемостью на территории республики на основе использования EC ЭВМ 1022, которая оперативно выдавала информацию об инфекционной заболеваемости, прогнозе и рекомендациях в виде карт и таблиц. Это направление картографирования инфекционных болезней является наиболее проработанным и со временем привело к созданию «абсолютных» эпидемиологических карт, синхронно отражающих обстановку на дисплеях (или воспроизводя ее ретроспективно), оставив обращение к печатанию карт лишь на случай необходимости.

По мере совершенствования технических средств увеличивалось количество картографических произведений. В разных странах мира появились компьютерные карты распределения болезней, местонахождения лечебных объектов и многих факторов, характеризующих население, природу и хозяйство. Был опубликован атлас смертности от рака в США, содержащий более 65 цветных слоев.

В 80-е годы появились и системы управления пространственными данными. Их суть заключалась в объединении картографической информации и традиционных баз данных. Это был значительный шаг вперед, так как с этого момента пользователи получили возможность отображать на карте не только собственно географическую информацию, но и вообще любые материалы, имеющие пространственную характеристику.

«Эпоха зрелости» ГИС совпала по времени с интенсивным развитием компьютерных сетей, что сыграло свою положительную роль для насыщения геоинформационных систем самыми разнообразными сведениями. В это время спрос на тематическую информацию заставил обратить внимание на проблему сбора данных. Формировалось представление об интегрированной информационной среде, когда данные космических и аэрофотоснимков мирно уживались в одной системе с цифровой топографической основой, разнообразными таблицами баз данных, графиками и т. п.

И, наконец, в 90-е годы появились интеллектуальные информационные системы, использующие одновременно визуальные и звуковые образы, разнообразные мультимедийные возможности.

Одно из последних достижений в области ГИС – построение виртуальных миров, при этом ГИС-система обеспечивает трехмерную визуализацию.

В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены миллионы людей во всем мире. Так, по данным 1997 года общие продажи программного ГИС-обеспечения только в США превысили 1 млрд. долл., а с учетом сопутствующих программных и аппаратных средств рынок ГИС приближается к 10 млрд. долларов. ГИС изучают в школах, колледжах и университетах. ГИС - технологию применяют практически во всех сферах человеческой деятельности: будь то анализ таких глобальных проблем, как перенаселение, загрязнение территории, голод и перепроизводство сельскохозяйственной продукции, сокращение лесных угодий, природные катастрофы, так и решение частных задач, таких как поиск наилучшего маршрута движения между пунктами, подбор оптимального расположения нового офиса, поиск дома по его адресу, прокладка трубопровода или линии электропередачи на местности, различные муниципальные задачи, типа регистрации земельной собственности.

В Российской Федерации сегодня с применением ГИС выполняется множество медико-экологических исследований и экспертиз, реализуются технологии управления окружающей средой и здоровьем населения путем интеграции соответствующих информационных банков с территориальными автоматизированными информационными системами.

1.4 Определение геоинформационной системы

В отечественной и зарубежной литературе можно найти много определений ГИС. Но не все определения можно считать корректными. Например, неверными следует считать следующие определения.

«ГИС – это компьютерная база пространственных данных».

«ГИС – это система управления, в которой хранятся пространственные данные».

В первом определении неверным является то, что база данных является только одной из компонент ГИС, а полная технология обработки информации в ГИС значительно шире, чем работа с базой или с базами данных.

Во втором определении некорректность заключается в том, что современная ГИС рассчитана не просто на переработку данных, но и на проведение экспертных оценок, т. е. ГИС должна включать в свой состав некоторую экспертную систему. Кроме того, данные, которые накапливаются и получаются в ГИС, должны иметь не только пространственную, но и временную привязку.

Прежде, чем привести принятые сегодня определения ГИС, необходимо рассмотреть некоторые понятия, лежащие в основе геоинформационных систем.

1. Базовым понятием является геосистема.

Геосистема («Ге» греч. – Земля) – это любое физико-географическое образование от географической (ландшафтной) оболочки Земли /1/.

Другим определением геосистемы является «природно-территориальный комплекс».

2. Научная дисциплина, изучающая геосистемы, называется геоинформатикой. Геоинформатика

(GIS technology, geo-informatics) – наука, технология и производственная деятельность по научному обоснованию, проектированию, созданию, эксплуатации и использованию географических информационных систем, по разработке геоинформационных технологий, по прикладным аспектам, или приложениям ГИС (GIS application) для практических или геонаучных целей[3].

Как видно из определения, геоинформатика имеет три понятийных определения.

А) Геоинформатика – это научная дисциплина, изучающая геосистемы (их структуру, связи, динамику, функционирование в пространстве и во времени) посредством компьютерного моделирования.

В) Геоинформатика – это технология сбора, хранения, преобразования, отображения и распространения пространственно координированной информации с целью решения задач инвентаризации, оптимизации и управления геосистемами.

С) Геоинформатика – это производство аппаратных средств и программных продуктов, включая создание баз данных, систем управления, стандартных ГИС-оболочек разного целевого назначения и проблемной ориентации.

Геоинформатика изучает природные и социально-экономические геосистемы посредством компьютерного моделирования на основе баз данных и баз знаний, современной техники хранения, сбора преобразования пространственных данных.

3. Одним из научных направлений дисциплины «Геоинформатика» являются географические информационные системы и технологии (ГИС и ГИС-технологии). Приставка «Гео» здесь означает использование географического, т. е. пространственного принципа организации информации. ГИС – это системы, способные реализовать сбор, систематизацию, обработку, оценку, хранение, отображение пространственных и связанных с ними описательных данных.

Геоинформационное картографирование – это также один из разделов геоинформатики, изучающий автоматизированное картографирование на основе географических информационных систем.

Наиболее полным и правильным определением ГИС является следующее.

ГИС – это автоматизированная информационная система, предназначенная для обработки пространственно-временных данных, основой интеграции которых служит географическая информация /1/.

ГИС – это компьютерно-реализуемая мультисеть, организованная на основе информационно связанных автоматизированной информационной, информационно-моделирую-щей и экспертной систем /2/.

Если обойтись без определений, а ограничиться описанием, то ГИС-технология объединяет традиционные операции при работе с базами данных, такими, как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и географического (пространственного) анализа, которые предоставляет карта. Эти особенности отличают ГИС от других информационных систем и обеспечивают уникальные возможности их применения в широком спектре задач, связанных с анализом и прогнозом явлений и событий окружающего мира, с осмыслением и выделением главных факторов и причин, а также их возможных последствий, с планированием стратегических решений и текущих последствий предпринимаемых действий. ГИС – это инструментарий, с помощью которого можно решить такие задачи, для которых до этого не существовало готовых законченных решений.

Работа с ГИС начинается с таких простейших вопросов, как: «Что это?» или «Где это находится?». И хотя запросы к системе, реально используемые на практике, намного сложнее, идеологически они являются лишь их разновидностью. Например, это может быть вопрос: «В каком направлении распространяется загрязнение атмосферного воздуха?» или «Какие населенные пункты попадут в зону выпадения радиоактивных осадков?», или «Где проживают заболевшие гриппом?» и т. д.

Одна из ключевых задач, решаемых в ГИС – это создание, ведение и обновление цифровых карт и планов, связывание их с базами атрибутивных данных, обмен данными с другими системами. Требования, которые первоначально предъявляют пользователи к ГИС, варьируют в очень широком диапазоне: от «сохранения существующего фонда традиционных планов по причине ухудшения состояния материала, на котором они были вычерчены, до «интеграции пространственных и связанных с ними данных, постоянно обновляемых по одной и той же территории различными организациями». Как правило, у одних и тех же пользователей по мере освоения ГИС требования меняются содержательно и качественно от простейших к более сложным.

Информацию для ГИС могут поставлять самые разнообразные источники: географические карты и планы, нормативные и правовые документы, фотограмметрические данные, результаты полевых испытаний, научные отчеты и др.

1.5 Состав ГИС

Геоинформационные системы включают в себя пять ключевых составляющих[4]:

- аппаратные средства;

- программное обеспечение;

- данные;

- исполнителей;

- методы.

Аппаратные средства – это компьютер, на котором функционирует ГИС, и все периферийные устройства, которые используются для получения информации, ввода ее в ЭВМ и предоставление пользователю ГИС результатов. В настоящее время ГИС работают на различных типах компьютерных платформ, от централизованных серверов до отдельных или связанных сетью настольных компьютеров.

Программное обеспечение ГИС содержит инструменты, необходимые для хранения, анализа и визуализации географической (пространственной) информации. Ключевыми компонентами программных продуктов являются: средства ввода и оперирования географической информацией; система управления базой данных; инструменты поддержки пространственных запросов, анализа и визуализации (отображения); графический пользовательский интерфейс для легкого доступа к инструментам и функциям.

Данные – это наиболее важный компонент ГИС. Данные о пространственном положении (географические данные) и связанные с ними табличные или атрибутивные данные могут собираться и подготавливаться самим пользователем, либо приобретаться у поставщиков на коммерческой или другой основе. В процессе обработки данных ГИС интегрирует пространственные данные с другими типами и источниками данных, а также может использовать СУБД, применяемые многими организациями для упорядочивания и поддержки имеющихся в их распоряжении данных.

Исполнители. Широкое применение технологии ГИС невозможно без людей, которые работают с программными продуктами и разрабатывают планы их использования при решении реальных задач. Пользователями ГИС могут быть как технические специалисты, разрабатывающие и поддерживающие систему, так и обычные сотрудники (конечные пользователи), которым ГИС помогает решать текущие каждодневные дела и проблемы.

Методы. Успешность и эффективность (в том числе экономическая) применения ГИС во многом зависит от правильно составленного плана и правил работы, которые составляются в соответствии со спецификой задач и работы каждой организации.

Существующие и разрабатываемые ГИС могут значительно отличаться друг от друга по возможностям, основным технологиям обработки информации, по требуемой технической конфигурации, по вычислительным ресурсам и др. Кроме того, не всегда разработчик автоматизированной информационной системы может дать ответ на вопрос: «Относится ли его информационная система к классу ГИС?». Поэтому актуальным является выявление перечня типичных признаков принадлежности информационной системы к классу ГИС и описание ее основных особенностей, которое можно получить на основе системного анализа систем.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |