Первую порождающую запись называют корневой записью или корнем. Промежуточные уровни – ветвями. Самые нижние узлы – листьями.

Иерархический путь – это последовательность узлов, начинающаяся с корневой, в которой узлы выступают последовательно порождающими и порожденными.

Уровень узла относительно корневого определяется как длина пути от корня до заданного узла, выраженная в количестве дуг.

Иногда структуру иерархической модели называют Е-деревом, а модель – Е-моделью.

Иерархической модели присущи два ограничения:

1) все типы связей должны быть функциональными, т. е. связь должна быть 1:N;

2) структура связей должна быть древовидной.

Основной недостаток Е-моделей данных в ГИС – снижение времени доступа при увеличении числа уровней. Поэтому Е-модели при числе уровней 10 и более в ГИС не используются.

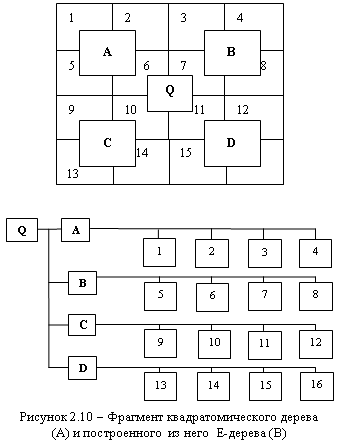

C) Квадратомическое дерево

Это иерархическая структура, используемая для накопления и хранения географической информации /1/. В этой структуре двухмерная геометрическая область рекурсивно делится на квадранты.

На рисунке 2.10 показан фрагмент двумерной области Q, на которой выделено 16 участков (квадрантов или пикселей), обозначенных цифрами. Вначале вся область разбивается на четыре квадранта: А, В, С и D, которые являются узлами дерева. Большой квадрант соответствует корневой вершине, самые мелкие квадранты соответствуют листьям. Проводится рекурсивное деление исходного изображения на квадранты до тех пор, пока все они не станут

|

Алгоритм построения квадратомического дерева.

|

|

Модели, основанные на квадратомических деревьях, обеспечивают в ГИС расчеты площадей, распознавание образов, разделение изображений и др.

D) Реляционная модель данных ГИС

Э. Кодд предложил использовать для обработки данных аппарат теории множеств (объединение, пересечение, разность, декартово произведение). Он показал, что любое представление данных сводится к совокупности двумерных таблиц особого вида, известных в математике как отношение. Термин «реляционная модель» происходит от латинского relatio (отношение) и указывает прежде всего на то, что такая модель хранения данных построена на взаимоотношении составляющих ее частей. В простейшем случае она представляет собой двухмерный массив или двухмерную таблицу, а при создании сложных информационных моделей составит совокупность взаимосвязанных таблиц. В современных информационных системах реляционные модели используются наиболее широко. Реляционные модели положены в основу электронных таблиц и организации хранения атрибутивных данных ГИС.

Основными понятиями реляционной модели являются следующие элементы: таблица, строка, столбец, первичный ключ, внешний ключ, домен, кортеж.

Любая таблица состоит из строк и столбцов (рис. 2.11), она, как правило, имеет уникальное имя. Целая таблица отражает тип объектов реального мира, каждая строка в ней описывает конкретный объект. Каждая строка таблицы называется записью или кортежем. Запись – это совокупность значений, с помощью которых описан один объект. Каждый столбец таблицы – атрибут. Для каждого атрибута (столбца) определяется диапазон допустимых значений (домен).

Табельный номер сотрудника | Фамилия | Зарплата | Номер_отдела |

1 | Иванов | 1000 | 1 |

2 | Петров | 2000 | 2 |

3 | Сидоров | 3000 | 1 |

|

Степень отношения – число атрибутов в таблице. Бывают унарное, бинарное или n-арное отношения.

Ключ отношений – это подмножество атрибутов (или один атрибут), имеющее следующие свойства:

- уникальную идентификацию;

- не избыточность;

- невозможность ни один из атрибутов ключа удалить, не нарушив его уникальности.

Первичный атрибут отношения – это атрибут, присутствующий по крайней мере в одном ключе, все остальные атрибуты – непервичные.

Иерархические модели могут быть приведены к реляционной с помощью «нормализации», т. е. пошаговой процедуры приведения к табличной форме с полным сохранением информации.

|

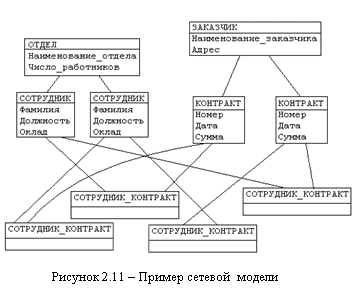

Е) Сетевые модели ГИС

На разработку стандарта сетевой модели большое влияние оказал американский ученый Ч. Бахман. Основные принципы сетевой модели данных были разработаны еще в середине 60-х годов.

Сетевая модель данных определяется в тех же терминах, что иерархическая модель. Она состоит из множества записей, которые могут быть порождающими записями или порожденными. Связь между родительской записью и дочерней записью имеет вид «многие ко многим». Сетевые модели дают представление о предметной области в виде совокупности объектов, связанных отношениями типа «многие ко многим». Отличие от иерархических моделей в том, что каждый из объектов может иметь несколько «подчиненных» и несколько «старших» объектов.

|

F) Бинарная модель

Дает представление о предметной области в виде бинарных отношений, характеризуемых триадами «объект, атрибут, значение атрибута». Графическое представление такой модели называется В-деревом (в отличие от Е-дерева).

2.4 Специальные модели данных ГИС

2.4.1 Особенности представления данных в ГИС

ГИС – относятся к классу информационных систем. Отличительными особенностями данных в ГИС являются:

- большие объемы накапливаемых и обрабатываемых данных;

- разнообразие графической информации;

- специфические связи между объектами.

Основный моделью данных первых ГИС был набор имен объектов с характеристиками, привязка которых к картам задавалась координатами их на земной поверхности. Никаких семантических связей для помощи пользователю в моделях не содержалось. Со временем возникла необходимость создания более сложных моделей данных, а затем потребность в создании и общей модели данных в ГИС. Данные, представляемые в ГИС, нужно рассматривать с учетом трех аспектов:

- пространственного;

- временного;

- тематического.

Пространственный аспект связан с определением местоположения объекта на поверхности; временной аспект связан с изменением характеристик объекта в течение времени; тематический аспект связан с выделением одних (важных) признаков описания объекта и исключения других (не важных для решения данного круга задач).

В большинстве моделей для описания пространственных характеристик используют координаты, поэтому такие данные называются координатными. Для определения временных и тематических характеристик используют атрибутивные данные.

2.4.2 Координатные данные ГИС. Определение положения точек на земной поверхности /2/

Поверхность Земли имеет сложную форму. Общая площадь ее поверхности – 510 млн. кв. км. 71% приходится на дно морей и океанов и только 29% – на сушу. С помощью методов дистанционного зондирования установили, что земля имеет грушевидную форму. Почему?

Земля вместе с Солнцем уже 3 – 4 миллиарда лет находится в области спирального рукава Галактики, в которой она обдувается эфирным потоком с севера. Источник эфирного ветра располагается в районе звезды Дзета созвездия Дракона. Ось Земли, таким образом, несколько наклонена к направлению эфирного ветра. Огибая Землю, эфирный поток создает на ней различные области давления. В Северном полушарии (не на полюсе) давление эфира понижено за счет градиента скорости потока, огибающего Землю. Сюда стремятся материки, поэтому они и сосредоточены в Северном полушарии.

Область Северного полюса и его ближайших окрестностей – область повышенного давления эфира, это область торможения набегающего эфирного потока: здесь поток эфира бьет прямо в «макушку» земного шара. Поэтому сюда материки не заходят, здесь образовался Северный ледовитый океан. В результате обдува эфирным ветром поверхности Земли давление эфира в северном полушарии меньше, чем в южном. Это не только заставило континенты сдвинуться в северном направлении, но и привело к деформации всего земного шара: его форма стала неким подобием груши, вытянутой в направлении севера.

Так как основная поверхность Земли – водная поверхность, то за фигуру Земли принимают тело, ограниченное поверхностью воды океанов. Такая поверхность называется уровненной. Считается, что эта поверхность везде горизонтальна, т. е. перпендикулярна отвесной линии, соответствующей направлению силы тяжести Земли. В качестве модели Земли принята фигура геоид.

Геоид (geoid) – фигура Земли, ограниченная поверхностью, к которой отвесные линии всюду перпендикулярны и которая проходит через точку начала отсчета высот, закрепленную на высоте среднего уровня моря. Эта поверхность близка к уровням морей и океанов в состоянии покоя и равновесия. В России она проходит через нуль Кронштадтского футштока, совпадающий со средним уровнем Балтийского моря за период 1825–1840 гг.

В качестве математической модели Земли принят эллипсоид, который в геодезии называют референц-эллипсоидом. Для территории нашей страны постановлением Совета Министров СССР N 760 от 7 апреля 1946 года принят эллипсоид Красовского, в котором большая полуось a = 6 м, малая полуось b = 6 м, полярное сжатие:

Применяемые в разных странах референц-эллипсоиды могут иметь неодинаковые размеры; существует и общеземной эллипсоид, размеры которого утверждают Международные геодезические организации. Так, в системе WGS-84 (World Geodetic System) эти размеры следующие: большая полуось

a = 6 ,0 м, полярное сжатие: ![]()

Для отображения положения точек на поверхности используют различные виды систем координат. Система координат – это опорная система для определения положения точек в пространстве или на плоскостях и поверхностях относительно выбранных осей, плоскостей или поверхностей. В геодезической практике применяется большое количество систем координат: общеземные системы, референцные системы, системы астрономических, пространственных прямоугольных и геодезических координат и система прямоугольных координат на плоскости.

Общеземными принято называть такие системы координат, которые получены под условием совмещения их начала с центром масс Земли.

К референцным системам относят такие, в которых их начало находится на удалении десятков и сотен метров от центра масс Земли.

В астрономической системе координат положение точки определяется также относительно понятий, связанных с Землей, – относительно отвесной линии и оси вращения Земли.

В общеземных и референцных системах положения точек могут задаваться пространственными прямоугольными координатами X, Y, Z, геодезическими координатами (широта, долгота), плоскими прямоугольными координатами (х, у) в различных проекциях, полярными и другими координатами.

Между координатами различных систем существуют однозначные математические связи. Для установления связей между одноименными координатами разных систем, например, между пространственными прямоугольными координатами двух референцных систем, необходимы параметры перехода. К параметрам перехода обычно относят три линейные (смещения начал координат) и три угловые величины (развороты осей координат). Линейные величины характеризуют положение начала одной системы относительно начала другой. Угловые величины соответствуют значениям углов между координатными плоскостями. Иногда в качестве параметра перехода назначают масштабный коэффициент, который характеризует линейный масштаб одной системы относительно другой, т. е. линейный масштаб одной сети относительно другой сети.

В ГИС используются плоские и сферические, реже полярные и криволинейные системы координат. Выбор системы координат зависит от величины исследуемого участка и, следовательно, от влияния кривизны Земли. При изображении небольших участков поверхность можно принять за плоскость – это участки до 20 км длинной или площадью менее 400 кв. км. В этих случаях допустимо применять плоские координаты. Бывают плоские декартовы и плоские полярные координаты.

Плоские декартовы координаты задаются двумя осями: положительное направление координаты Х указывает на восток, а Y – на север. Обязательно на карте задают масштабные отрезки. Упорядоченная пара (Х, Y) однозначно с небольшой погрешностью определяет положение любой точки в пространстве. В топографии и геодезии, а также на топографических картах ориентирование производится по северу со счетом углов по ходу часовой стрелки, поэтому для сохранения знаков тригонометрических функций положение осей координат, принятое в математике, повернуто на 90°.

Плоские полярные координаты используют расстояние от начала координат (r) и угол (j) от фиксированного направления. Направление обычно определяется на Север, а угол отсчитывается по часовой стрелке от него. Полярные координаты удобны, когда проводятся измерения от какой-либо заданной точки.

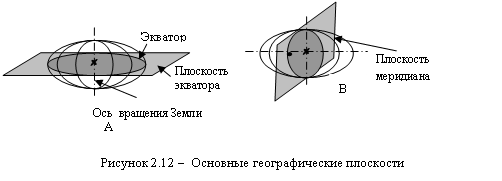

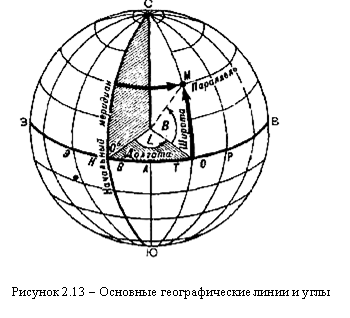

При необходимости учета кривизны поверхности используют пространственные (сферические) системы координат. Для их определения вводятся понятия:

- плоскость Земного экватора – плоскость, проходящая через центр Земли перпендикулярно к оси вращения (имеется только одна) (рис. 2.12, А);

- плоскость географического меридиана – проходит через ось вращения Земли и отвесную линию в точке земной поверхности (может быть много) (рис. 2.12, В);

- меридиан – линия пересечения плоскостей географических меридианов с земной поверхностью, линия постоянной долготы (рис. 2.13);

- параллель – линия, образованная пересечением плоскости, параллельной плоскости земного экватора, с поверхностью Земли, линия постоянной широты (рис. 2.13);

-

|

положение точки определяется широтой (j) и долготой (l);

- широта – угол (р между отвесной линией в данной точке и плоскостью экватора). Широты в северном полушарии называются северными, в южном – южными и изменяется от –90° (южный полюс) до +90° (северный полюс);

долгота – угол в плоскости между меридианом точки и главным (нулевым, начальным ) меридианом. За начальный меридиан принят меридиан, проходящий через центральный зал Гринвичской обсерватории (район Лондона). Начальный меридиан называют Гринвичским. Долгота изменяется от –180° (западная долгота) до +180° (восточная долгота) (рис. 2.13);

2.4.3 Основные типы координатных данных в ГИС

При построении ГИС применяют набор базовых геометрических данных, из которых затем компонуют остальные более сложные данные. В ГИС используются следующие типы атомарных геометрических данных:

- точка (узел, вершина);

- линия незамкнутая;

- контур (линия замкнутая);

- полигон (ареал, район) – группа прилегающих друг к другу замкнутых участков;

- пространственная сеть (развитие типа «полигон»).

|

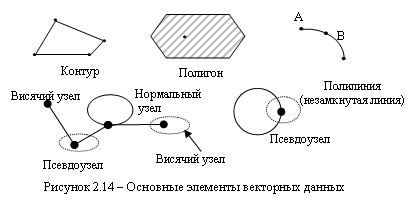

На практике из этих атомарных моделей формируются сложные составные модели. В разных ГИС они отличаются, поэтому в качестве примера будем в дальнейшем рассматривать модели ГИС ГеоГраф (GeoGraph). Основные элементы промышленного пакета ГеоГраф следующие (рис. 2.14):

1. Точка – геометрический объект, заданный парой координат Х и U.

2. Отрезок – линия, соединяющая две точки.

3. Вершина (вертекс) – начальная или конечная точка отрезка.

4. Дуга (полилиния) – упорядоченный набор связных отрезков.

5. Узел – начальная или конечная вершина дуги.

6. Висячий узел – узел, принадлежащий только одной дуге, у которой начальная и конечная вершины не совпадают.

7. Псевдоузел – узел, принадлежащий двум дугам или одной замкнутой дуге, у которой начальная и конечная вершины совпадают (узел, при прохождении которого нет альтернативы выбора дальнейшего пути).

8. Нормальный узел – узел, принадлежащий трем или более дугам, или узел, принадлежащий двум дугам, одна из которых самозамкнута на этом узле, а вторая примыкает к нему (узел, при прохождении которого есть возможность выбора дальнейшего пути).

9. Замкнутая дуга – дуга, у которой совпадают начальная и конечная вершины (дуга, у которой имеется только один узел).

10. Полигон – область, ограниченная замкнутой дугой или упорядоченным набором связанных дуг, которые образуют замкнутый контур.

11. Покрытие – набор файлов, фиксирующих в виде цифровых записей пространственные объекты и структуру отношений между ними.

12. Пустое покрытие – покрытие, на котором отсутствуют пространственные объекты.

13. Слой – покрытие, рассматриваемое в контексте его содержательной определенности (рельеф, растительность и др.).

14. Внутренний идентификатор пространственного объекта – целое число, являющееся служебным идентификатором объекта (уникальное имя для каждого объекта данного покрытия, назначаемое автоматически в процессе работы редактора).

15. Пользовательский идентификатор пространственного объекта – целое число, служащее для связи объектов цифровой карты с таблицами тематических данных.

Рассмотрим особенности, присущие основным элементам векторных данных ГИС.

Точечные объекты. К простейшим типам точечных объектов относятся не только собственно точки, но и условные точечные знаки. Например, знаком «Нефтяная вышка» может быть обозначено месторождение. Это точечный объект. Выбор объектов, обозначаемых точками, зависит от масштаба карты. На крупномасштабных картах точками обозначаются отдельные строения, а на мелкомасштабных – города и даже страны. Особенностью точечных объектов является то, что они хранятся как в виде графических файлов, так и в виде таблиц, как атрибуты, потому что координаты точек рассматриваются как две дополнительные характеристики. Таким образом, информацию о наборе точек можно представить в виде развернутой таблицы, в которой кроме координат могут находиться и другие атрибуты каждой из точек-объектов. В таких таблицах каждой строке соответствует объект-точка, каждому столбцу – признак, соответствующий типизированному данному (или координата, или атрибут).

Линейные объекты. Они используются для описания сетей (например, дорожная, транспортная, телефонная, гидрологическая сеть). Любая сеть состоит из узлов (вершин) и обособленных линий и дуг (звеньев). Для каждого узла у линейных объектов существует характеристика – валентность.

Валентность узла – это количество смежных узлу дуг. Концы обособленных линий одновалентны. Для уличных сетей (пересечение улиц) валентность чаще всего равна четырем. В гидрографии чаще встречаются трехвалентные узлы (основное русло реки и приток).

Линейные объекты, как и точечные, имеют свои атрибуты, причем разные для дуг и для принадлежащих им узлов. Примеры атрибутов, применяемых для описания дуг:

- дорога: атрибуты – направление движения, интенсивность движения, протяженность;

- транспортная магистраль: количество полос для движения; время в пути;

- газопровод: диаметр трубы, направление движения газа;

- линия ЛЭП: напряжение ЛЭП.

Примерные атрибуты для узла:

- перекресток: наличие подземного перехода, названия пересекающих улиц;

- подстанция ЛЭП: характеристика трансформатора ЛЭП;

- пешеходный переход: наличие светофора, ширина перехода, наличие островка безопасности и др.

Некоторые атрибуты могут служить для связи с другими объектами (например, названия пересекающих улиц). Часто для включения дополнительных атрибутов требуется разбивать линейные объекты и создавать новые узлы: например, часть русла реки загрязнена, ее разбивают на чистую часть реки и загрязненную и описывают их по-разному.

Ареалы или полигоны. В одной ГИС может быть представлено несколько типов ареалов: например, экономические зоны, данные о сельскохозяйственных угодьях и др. Часто границы ареалов определить по карте или фотоснимку нельзя – их устанавливают искусственно, например, зоны на территории города, загрязненные выбросами предприятий, экономические зоны и др.

Взаимосвязи между координатными данными. Между координатными данными могут существовать связи. В общем случае может быть достаточно большое число различных связей. Взаимосвязи могут существовать как между объектами одного типа (например, между точками), так и между объектами разных типов (между точкой и линией). Между координатными объектами выделяют три типа взаимосвязей.

Первый тип – связи, использующиеся для построения сложных объектов из простых элементов, т. е. взаимосвязи типа «состоит из». Например, связь между дугой и ее вершинами или между полигоном и набором формирующих его линий. При этом используют процедуры обобщения и агрегации (начальный узел, конечный узел и отрезок между узлами равны дуге).

Второй тип – взаимосвязи, которые можно вычислить по координатам объектов. Например, координаты точки пересечения двух линий – взаимосвязь типа «скрещивается», полигон и внутренняя точка – тип «содержится в». Этот тип данных содержится в координатных данных в неявном виде, его, как правило, надо вычислять.

Третий тип – «интеллектуальная связь». Это взаимосвязи, которые нельзя вычислить, их нужно заложить в базу данных при вводе. Например, на карте видно пересечение двух дорог: оно может быть традиционным, а может быть выполнено как автомобильная развязка. Для решения прикладных задач (встретятся ли два автомобиля) нужна в таких случаях дополнительная информация.

2.4.4 Номенклатура и разграфка топографических карт

Основой любой ГИС (как для представления информации, так и для интеграции данных) является топографическая карта местности, представленная в цифровом виде. Карты служат как топоосновой, так и основой для метрических расчетов, поэтому карты должны быть использованы достаточной точности, т. е. это должны быть топографические карты. Поэтому основные понятия топографии: разграфка и номенклатура – необходимо знать при создании ГИС /2/.

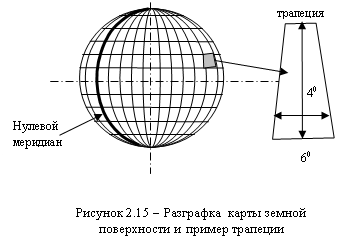

Разграфка – разделение топографических карт на отдельные листы.

Номенклатура – система обозначений отдельных листов топографических карт.

Географические карты бывают следующих типов:

- обзорные (масштаб 1:1 и мельче) – 1 см карты соответствует 10 км на местности;

- обзорно-топографические (масштаб 1:– 1:1 – в 1 см от 10 до 1 км;

- топографические ( масштаб 1:и крупнее) точнее, чем отображение в 1 см карты 1 км территории;

- планы (масштаб 1:2 000 и крупнее).

Обзорные и обзорно-топографические карты служат для качественного описания территории, они недостаточно точны и редко используются как основа ГИС.

Топографические карты служат основным источником информации о местности и используются для ее изучения, определения расстояний и площадей, координат различных объектов и решения многих измерительных задач. Они широко применяются в качестве основы для боевых графических документов и специальных карт.

Топографические карты составляются по результатам съемок территорий и отличаются детальностью изображения местности. Это, как правило, многолистовые карты. На них криволинейная часть земной поверхности отображается в криволинейную часть трапеции, поэтому отдельные листы таких карт называют трапециями (рис. 2.15). Сложив по определенному правилу все трапеции, можно получить карту всего Земного шара.

Таблица 2.1 – Основные нормативы изображения объектов местности

Объекты местности | Изображаются на картах масштаба | |||

1:50 000 | 1: l00 000 | 1: | 1: | |

Шоссейные дороги | Все | Все | Все | Частично |

Грунтовые дороги | Все | Главные | Главные | Редко |

Населенные пункты | Все | Все | С числом домов более 10 | Не более одного на площадь 25 кв. км |

Отдельные дворы | Все | Частично | Редко | Нет |

Реки длиной более | 0,5 км | 1 км | 2 км | 5 км |

Озера площадью более | 0,5 га | 2 га | 8 га | 50 га |

Болота площадью более | 5 га | 25 га | 100 га | 600 га |

Леса площадью более | 2,5 га | 10 га | 40 га | 100 га |

|

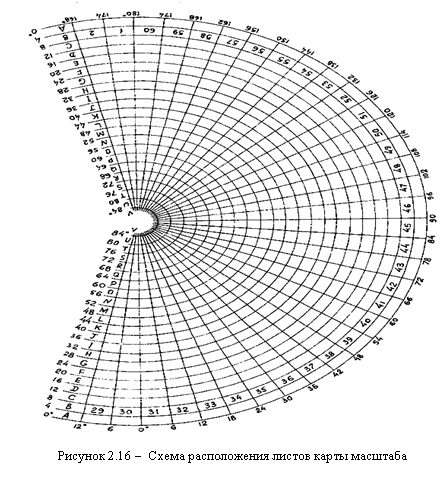

В основу разграфки (разбиения) топографической карты положена карта масштаба 1:1 Для разбиения карты на отдельные листы изображение земной поверхности делят на·6°=360°) двуугольников (колонн), начиная от Гринвичского меридиана через 6 градусов на Восток.

Двуугольники нумеруются арабскими цифрами от 1 до 60 в направлении на Восток от 180 меридиана. Иногда двуугольники нумеруют не от 1 до 60, а от 0 до 59, тогда двуугольники называют не колоннами, а зонами. Отчет зон идет от Гринвичского меридиана с запада на восток. Нумерация зон отличается от нумерации колонн на 30 (т. е. меньше на 30). Колонна с номером 40 соответствует зоне с номером 10. Гринвичский меридиан, например, это граница зон № 0 и 1 или колонн 30 и 31. Таким образом, колонны или зоны делят земной шар по меридианам.

Москва, например, находится в седьмой зоне или в 37 колонне. Территория бывшего СССР располагается в 29 зонах: от 4-й до 32-й включительно. Протяженность каждой зоны с севера на юг порядка 20000 км. Ширина зоны на экваторе около 670 км, на широте 40°– 510 км, на широте 50°–430 км, на широте 60°–340 км (рис. 2.16).

Параллелями через 4 градуса Земной шар делится на ряды, которые обозначаются латинскими буквами к северу и к югу от экватора. Номенклатура каждого листа включает букву ряда и номер колонны. Москва, например, находится на трапеции N–37, т. е. 52–56° широты и 36–42° долготы. Трапеции у Северного и Южного полюсов становятся слишком маленькими, поэтому используют сдвоенные и счетверенные трапеции. Номенклатура сдвоенных и счетверенных листов складывается из обозначений ряда и двух или четырех колонн.

Номенклатура листов более крупных масштабов связана тоже с картой миллионного масштаба. Так, лист масштаба 1:представляют как ¼ часть карты и каждый лист обозначается добавлением прописных русских букв А, Б,В и Г к номеру соответствующей трапеции-миллионки, например, N–37-А. Например, на рисунке 2.16 показана трапеция с номенклатурой N–37 (на которой находится Москва). Заштрихованный участок показывает, какая часть карты миллионного масштаба увеличивается и представляется в масштабе 1:

Листы масштаба 1:формируют также из карты миллионного масштаба. Трапецию делят на 9 частей (показано на рис. 2.17 пунктиром). Каждая 1/9 часть листа карты представляется в масштабе 1: и обозначается римскими цифрами 1-1Х, расположенными перед номенклатурой карты миллионного масштаба, например, 1-N–37.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |