1.6 Обобщенная структура ГИС и схема ее построения

Для решения задачи определения обобщенной структуры ГИС воспользуемся методом общей теории систем.

Определим ГИС (S) как отображение входного множества Х (множество входных данных или первичных элементов системы) на выходное множество Y (рис. 1.4). Формально это можно записать:

![]() .

.

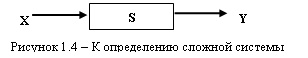

Любая сложная система (ГИС является сложной системой) должна быть неоднородной (гетерогенной), поэтому систему можно разбить на однородные компоненты (подсистемы) путем выделения стратов. Страты – это уровни, определяемые по совокупности сходных признаков. В зависимости от критериев оценки система может быть стратифицирована по-разному.

Стратификация системы возможна, если множества входной (Х) и выходной (U) информации неоднородны и представимы в виде декартовых произведений (Ä), т. е. если входная и выходная информация образуют два независимых базиса Хi и Ui:

Например, можно разбить систему на следующие подсистемы (рис. 1.5), где штриховкой выделены страты:. S1, …, Sk, …, Sn.

Тогда вся система может быть описана в виде совокупности n уровней, для каждого из которых можно записать:

Тогда вся система может быть описана в виде совокупности n уровней, для каждого из которых можно записать:

где Е и W соответствующие нисходящие и восходящие потоки информации, обеспечивающие связь между стратами. Наличие восходящих и нисходящих потоков информации объединяет уровни в единую систему. Отсутствие этих потоков приводит к тому, что исходная система разбивается на отдельные более мелкие самостоятельные независимые системы.

Рассмотрим типовую схему построения обобщенной ГИС /3/.

Первый этап: формирование основных требований к системе на словесном (вербальном) уровне без какой-либо формализации: определение источников входной информации, определение требований к формам выходных данных, составление перечня задач, которые должна решать разрабатываемая система, определение разумных ограничений.

Второй этап: определение концепции решения проблемы или задачи: выбор необходимых методов решения задач, подбор алгоритмов, выбор ГИС-оболочки.

Третий этап: детализация общей задачи создания системы, определение описаний для перехода от словесных формулировок к схемному и логически связанному описанию, разбиение целостной системы на основные составляющие части. В результате выполнения третьего этапа определяется структура ГИС.

На первых трех этапах формируется инфологическая модель системы.

Четвертый этап: алгоритмизация методов и решений задач, стоящих перед исследователями; выбор модели, технологических и математических решений, определение перечня слоев для создания выходной электронной карты, формирование логической структуры данных.

Пятый этап: оптимизация структуры на основе дополнительных исследований предметной области и специфики решаемых задач.

Этим этапом заканчивается логический уровень построения системы.

Шестой этап: реализация системы. Программирование необходимых задач, которые планируется решать в среде проектируемой ГИС. В терминах проектирования происходит переход на физический уровень.

Седьмой этап: модернизация созданной ГИС, учет возможных ситуаций функционирования, возможности дальнейшего развития.

Шестой и седьмой этапы соответствуют физическому уровню построения системы.

|

| Инфологическая модель ГИС |

|

| |

|

| |

|

| |

|

| |

|

|

|

|

| Логическая модель |

|

| |

5. Оптимизация решений | ||

|

|

|

|

| Физическая модель ГИС |

7. Сопровождение, анализ, модернизация

|

| |

|

Чаще всего начинают построение ГИС с анализа данных с целью разбиения информации на независимые потоки. Наиболее распространено в ГИС-технологии деление потоков на три группы по технологическим характеристикам /1/:

1) при сборе и накоплении данных – входная информация (таблицы, графики, карты и др.);

2) при моделировании и хранении информации – внутренняя информация (рабочие файлы покрытий, базы данных и др.);

3) при представлении результирующих данных – выходная информация (выходные документы, специализированные компьютерные атласы, карты и др.).

Действительно, сбор информации происходит независимо от ее последующего хранения и алгоритмов обработки; выдаваемая пользователю выходная информация не зависит от процедур сбора и переработки и т. д. Это и позволяет стратифицировать входные и выходные потоки на три совокупности. Для ГИС-технологии можно записать /1/:

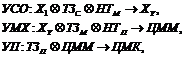

![]()

где ТЗС – техническое задание на сбор и накопление информации;

ТЗМ – техническое задание на хранение, моделирование и обновление информации;

ТЗП – техническое задание на представление результата после обработки;

Х1 – множество первичных данных, собираемых или измеряемых;

ХУ – множество унифицированных данных, получаемых после сбора и первичной обработки;

ЦММ – цифровая модель местности, хранимая в базе данных ГИС;

ЦМК – цифровая модель карты, сгенерированная для визуального представления пользователю (для выдачи на дисплей или на печать).

ЦМК – результат обработки ЦММ для визуального представления в виде карты.

Множество Х1 – это сложная совокупность данных, являющихся результатом обработки фото-, аэро - и космических снимков, результатов предварительного компьютерного моделирования, геодезических съемок на местности, считывания с карт, извлечение данных из архивных документов и др.

Обобщенную ГИС можно представить в виде следующей стратифицированной модели:

где УСО – системный уровень сбора и первичной обработки информации;

УМХ – системный уровень моделирования и хранения;

УП – системный уровень представления данных;

НТм и НТП – нормативные требования к данным при моделировании и представлении выходной информации.

Для концептуального построения ГИС необходимо выделить НТм и НТП, т. е. информационную основу.

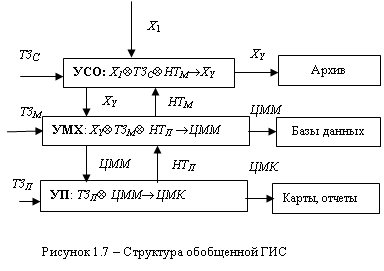

На рисунке 1.7 показана структура обобщенной ГИС в виде трехуровневой системы. По этим уровням можно проводить сравнение различных ГИС и других автоматизированных систем.

В данной схеме используется термин «обобщенная» – т. к. система абстрагирована от конкретных ГИС.

ГИС: Х→Y,

Х=(Х1 Ä ТЗс Ä ТЗм Ä ТЗп),

Y =(ХY Ä ЦММ Ä ЦМК).

На первом системном уровне (уровень УСО) проводится сбор первичной информации X1, получаемой с помощью различных систем и технологий. Информация имеет, как правило, разнородную структуру: это и карты, и таблицы, графики и диаграммы, пояснительные записки и отчеты НИР, архивные документы и результаты полевых испытаний. В ходе первичной обработки полученные данные корректируются, унифицируются и в результате получается унифицированное множество информации ХY, которое частично сохраняется в виде архивов и полностью передается на второй уровень – на уровень моделирования. Основные задачи первого уровня: распознавание, структуризация, компоновка, измерение, сжатие.

На втором системном уровне (УМХ) проводится анализ входных унифицированных данных, устраняется (если есть) избыточность, проводится проверка на целостность и непротиворечивость данных, определяются внутренние и внешние ключи, формируются метаданные. Затем строится цифровая модель местности (ЦММ), которая хранится вместе с метаданными в базе данных системы. ЦММ – многослойная структура – служит основой для моделирования и решения различных прикладных задач. В результате работы системы на втором уровне сформированная ЦММ и результаты обработки входной информации передаются на третий уровень. Задачи второго уровня: типизация, геометрическое преобразование, задачи экспертного типа, построения цифровых моделей и др.

На третьем уровне (уровень УП) ЦММ преобразуется в цифровую модель карты (в ЦМК), которая служит основой представления информации. Основные задачи третьего уровня: оптимизация, компоновка, синтез и др.

Любая ГИС должна обладать всеми присущими обобщенной ГИС свойствами.

Если в ГИС присутствуют все три системных уровня, то такая ГИС называется полной, в противном случае ГИС будет называться неполной.

В общем виде схемы ГИС могут включать дополнительные подсистемы (ПдС):

- ПдС семантического моделирования (кодирования) собираемой информации (на первом уровне);

- ПдС имитационного моделирования для контроля входных данных (на первом уровне);

- ПдС геометрического моделирования (первый, второй и третий уровни);

- ПдС имитационного моделирования для контроля модельных решений (второй уровень);

- ПдС коррекции информации на основе векторных и скалярных преобразований (первый и второй уровни);

- ПдС интерактивного моделирования (второй уровень);

- ПдС документального обеспечения (третий уровень).

1.7 Что могут геоинформационные системы?

ГИС общего назначения обычно выполняет пять типов задач с данными: ввод, манипулирование, управление, запрос, анализ и визуализацию[5].

Ввод данных. Данные для использования их в геоинформационных системах должны быть преобразованы в подходящий цифровой формат. Процесс преобразования данных с бумажных карт в компьютерные файлы называется оцифровкой. В современных ГИС этот процесс может быть автоматизирован с применением сканерной технологии, что особенно важно при выполнении крупных проектов, либо, при сравнительно небольшом объеме работ, данные можно вводить с помощью дигитайзера. Некоторые ГИС имеют встроенные векторизаторы, автоматизирующие процесс оцифровки растровых изображений. Многие данные уже переведены в форматы, напрямую воспринимаемые ГИС-пакетами.

Манипулирование данными. Часто для выполнения конкретного проекта имеющиеся данные нужно дополнительно видоизменить в соответствии с требованиями системы. Например, географическая информация может быть представлена в разных масштабах (осевые линии улиц представлены в масштабе 1: , границы округов переписи населения – в масштабе

1:, а жилые объекты – в масштабе 1:Для совместной обработки и визуализации все данные удобнее представить в едином масштабе и в одинаковой картографической проекции. ГИС-технология предоставляет разные способы манипулирования пространственными данными и выделения данных, нужных для решения конкретной задачи.

Управление. В небольших проектах географическая информация может храниться в виде обычных файлов. Но при увеличении объема информации и росте числа пользователей для хранения, структурирования и управления данными эффективнее применять системы управления базами данных, специальные компьютерные средства для работы с интегрированными наборами данных. В ГИС наиболее удобно использовать реляционную структуру, при которой данные хранятся в табличной форме. При этом для связывания таблиц применяются общие поля. Этот простой подход достаточно гибок и широко используется во многих ГИС.

Запрос и анализ. При наличии геоинформационной системы и географической информации можно получать ответы как на простые вопросы (Кто владелец данного земельного участка? На каком расстоянии друг от друга расположены эти объекты? Где расположена данная промышленная зона?), так и на более сложные, требующие дополнительного анализа, запросы (Где есть места для строительства нового дома? Каков основный тип почв под еловыми лесами? Как повлияет на движение транспорта строительство новой дороги?). Запросы можно задавать как простым щелчком мыши на определенном объекте, так и посредством развитых аналитических средств. С помощью ГИС можно выявлять и задавать шаблоны для поиска, проигрывать сценарии по типу «что будет, если…». Современные ГИС имеют множество мощных инструментов для анализа, среди них наиболее значимы два: анализ близости и анализ наложения. Для проведения анализа близости объектов относительно друг друга в ГИС применяется процесс, называемый буферизацией. Он помогает ответить на вопросы типа: Сколько домов находится в пределах 100 м от заданного водоема? Сколько покупателей живет не далее 1 км от данного магазина? Какова доля добытой нефти из скважин, находящихся в пределах 10 км от здания управления данного НГДУ? Процесс наложения включает интеграцию данных, расположенных в разных тематических слоях. В простейшем случае это операция отображения, но при ряде аналитических операций данные из разных слоев объединяются физически. Наложение, или пространственное объединение, позволяет, например, интегрировать данные о почвах, уклоне, растительности и землевладении со ставками земельного налога.

Визуализация. Для многих типов пространственных операций конечным результатом является представление данных в виде карты или графика. Карта – это очень эффективный и информативный способ хранения, представления и передачи географической информации. Раньше карты создавались на столетия. ГИС предоставляет новые удивительные инструменты, расширяющие и развивающие искусство и научные основы картографии. С ее помощью визуализация самих карт может быть легко дополнена отчетными документами, трехмерными изображениями, графиками, таблицами, диаграммами, фотографиями и другими средствами, например, мультимедийными.

Многие организации, применяющие ГИС, обнаружили, что ГИС-технология позволила улучшить управление собственной организацией и ее ресурсами на основе географического объединения имеющихся данных и возможности их совместного использования с другими подразделениями. Возможность коллективного использования и постоянного наращивания и исправления баз данных позволила повысить эффективность работы как каждого подразделения, так и организации в целом. Например, компания, занимающаяся инженерными коммуникациями, смогла четко спланировать ремонтные или профилактические работы, начиная с получения полной информации и отображения на экране компьютера соответствующих участков (например, водопровода) и заканчивая автоматическим определением жителей, на которых эти работы повлияют, и уведомлением этих жителей о сроках предполагаемого отключения или перебоев с водоснабжением.

ГИС, как и другие информационные технологии, подтверждает известную крылатую фразу о том, что лучшая информированность помогает принять лучшее решение. Однако, ГИС – это не только инструмент для выдачи решений, ГИС – это средство, помогающее ускорить и повысить эффективность процедуры принятия решений. Она позволяет дать ответы на запросы и представление результатов анализа в наглядном и удобном для восприятия виде.

С помощью ГИС, например, можно решать задачи предоставления разнообразной информации по запросам органов планирования, разрешать территориальные конфликты, выбирать оптимальные (с разных точек зрения и по разным критериям) места для размещения объектов и другие задачи. Требуемая для принятия решений информация может быть найдена в лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями, графиками и диаграммами. Наличие доступной для восприятия и обобщения информации позволяет ответственным работникам сосредоточить свои усилия на поиске решения, не тратя значительного времени на сбор и осмысливание доступных разнородных данных. Можно достаточно быстро рассмотреть несколько вариантов решения и выбрать наиболее эффектный, эффективный или экономически целесообразный.

Картам в ГИС отведено особое место. Процесс создания карт в ГИС намного более прост и гибок, чем в традиционных методах ручного или автоматического картографирования. Процесс начинается с создания базы данных. В качестве источника получения исходных часто пользуются оцифровкой обычных бумажных карт. Основанные на ГИС картографические базы данных могут быть непрерывными (без деления на отдельные листы и регионы) и не связанными с конкретным масштабом или картографической проекцией. На основе таких баз данных можно создавать карты (в электронном виде или твердые копии) на любую территорию, любого масштаба, с нужной тематической нагрузкой, с выделением и отображением требуемых символов. В любое время база данных может пополняться новыми данными (например, из других баз данных), а имеющиеся в ней данные можно корректировать и тут же отображать на экране по мере необходимости. В крупных организациях созданная топографическая база данных может использоваться в качестве основы другими отделами и подразделениями, при этом возможно быстрое копирование.

Контрольные вопросы к теме 1

1. Какова роль информационной системы в обобщенной системе управления объектом?

2. Назовите основные компоненты информационной системы?

3. Какие функции выполняет организационная компонента информационной системы?

4. Какие блоки входят в систему обработки информации?

5. Из каких двух крупных подразделов состоит блок «Программное обеспечение»?

6. Какие функции выполняются блоком «Информационное обеспечение»?

7. Дайте определение информационной системе.

8. Приведите классификацию информационных систем по сфере их применения.

9. Дайте определение геоинформационной системы.

10. Из скольки этапов состоит схема построения обобщенной ГИС?

11. На каких этапах формируется логическая модель ГИС?

12. Что такое «инфологическая модель ГИС»?

13. Какая система считается неоднородной?

14. На какие группы, как правило, делятся информационные потоки в ГИС?

15. На какие основные уровни разбивается обобщеннная схема ГИС?

16. Что такое «цифровая модель местности»?

17. Чем являются нормативные требования на моделирование для уровня УСО?

18. Чем является ЦММ для уровня УП?

19. На каком уровне реализации ГИС приводится унифи-кация данных?

20. На каком уровне реализации ГИС формируется тематическая карта?

21. В каких режимах могут работать системы обработки данных?

22. Является ли должностная инструкция элементом информационной системы?

23. Когда появилось в печати первое сообщение о геоинформационной системе?

24. Когда отмечается Международный День ГИС?

25. На каком уровне строится цифровая модель местности?

Тема 2. Общие принципы построения моделей данных в ГИС

2.1 Основные понятия моделей данных

В ГИС используются разнообразные данные об объектах реального мира: характеристики земной поверхности, свойства геологических объектов, информация о формах и связях между объектами, описательные характеристики объектов предметной области. Чтобы полностью отобразить геологические объекты и их свойства в ГИС, потребовалась бы бесконечно большая база данных. Поэтому, создавая ГИС, используют приемы генерализации и абстракции.

Генерализация представляет собой набор процедур классификации и обобщения, предназначенный для отбора и отображения картографических объектов, соответственно масштабу, содержанию и тематической направленности создаваемой цифровой карты, т. е. процедуры, позволяющие сохранить информативность при уменьшении объема данных. Одни и те же объекты или их свойства по-разному оцениваются для различных ландшафтов (колодцы, например, исключаются в топологических картах центральных районов, но очень важны для районов пустыни). Генерализация проявляется в обобщении количественных и качественных характеристик объектов, в отборе значимых картографических объектов для отображения, в переходе от простых объектов к их собирательным значениям. Иными словами, при генерализации сохраняется только значимая для данной задачи информация, детальная информация опускается. Картографическая генерализация – это отбор главного, существенного и его целенаправленное обобщение, имеющее в виду изображение на карте той или иной части действительности в ее основных, типических чертах и характерных особенностях соответственно назначению, тематике и масштабу карты.

Абстракция – процедура типизации данных. При этой процедуре данные преобразуются таким образом, чтобы из большого количества данных получить новые более емкие по значению данные. Чаще всего первым этапом является классификация данных с последующей заменой элементов группы элементом-представителем.

При генерализации и абстракции множество исходных данных сводится к разумному конечному объему. Это производится путем применения математических моделей, сохраняющих основные свойства объектов, но при этом не сохраняющих их второстепенных свойств. Поэтому первым этапом разработки ГИС является обоснование выбора модели данных для создания информационной основы ГИС.

В ГИС используются несколько видов моделей, каждая модель бывает более пригодной для определенных типов данных и для определенных областей применения. В процессе разработки, создания и функционирования ГИС все многообразие исходных данных преобразуется в единую обобщенную модель (иногда совокупность моделей) данных, которая и сохраняется в базе данных ГИС и является информационной основой базы данных. При выборе модели учитывается требование достижения следующих свойств информационных массивов:

1) целостность;

2) непротиворечивость;

3) оптимальность хранимой информации.

Выделяют два уровня моделей: более высокий – модель объектов и более низкий – модель данных. Модели объектов состоят из композиции моделей данных, организованных в многоуровневую структуру, на нижнем уровне находятся элементарные (атомарные) модели данных. Из элементарных моделей конструируются более сложные в зависимости от типов связей в сложной системе и от качественных характеристик атомарных моделей.

Ниже приведены основные определения, свойственные информационным структурам ГИС.

Предметная область. Подмножество (часть реального мира), на котором определяется набор данных и методов манипулирования ими для решения конкретных задач.

Информационные единицы – это элементы, из которых создаются информационные модели. Основу информационных моделей составляют следующие единицы.

1. Знак. Знак – это элементарная единица информации, являющаяся реализацией свойств объекта в заранее заданной, структурно организованной знаковой системе.

Примеры знаков:

- знаковая система – целые десятичные числа. Знаками в ней будут «1», «3», «77» и др., но не «3.14»;

- в знаковой системе двоичных чисел – «1», «11», «101», «10,11»;

- в системе русского алфавита – «ы», «в», «А».

2. Тип. Тип – это совокупность моделей или объектов, объединенных общим набором признаков, или класс подобных знаков. Для первого из вышеприведенных примеров: тип – «целый»; для второго: тип – «двоичный», для третьего: тип – «кириллица».

Для выделения типов применяют процедуры типизации. Типизация – объединение данных по набору заданных признаков или выделение из множества данных тех, которые удовлетворяют заданным критериям (признакам).

Знак рассматривают как реализацию типа, тип – как обобщение совокупности знаков. Следовательно, знак представляет индивидуальные свойства модели, а тип – ее общие свойства.

3. Сущность. Сущность – это элемент модели, описывающий законченный объект или понятие (например, сущность – «человек»).

4. Атрибут. Элементарное данное, описывающее одно из свойств сущности (например, «рост человека») .

5. Атрибут данных. Свойство данных («рост человека, равный 170 см»).

6. Запись данных. Формальное представление сложной информационной модели без описания ее структуры. Запись бывает физической и логической.

Логическая запись – это информационная единица, соответствующая одному шагу обработки информации.

Физическая запись – это порция информации, которая является единицей обмена данными между внешней и внутренней памятью ЭВМ.

7. Даталогическая модель ГИС – это модель логического уровня описания геоинформационной системы, состоящая из логических записей и отображения связей между ними безотносительно к виду реализации. Описание даталогической модели называют схемой.

Даталогическое проектирование – это этап построения схемы ГИС.

8. Физическая модель ГИС – это модель среды хранения данных физического уровня. Физическая модель строится с учетом реальных СУБД.

Абстракция – это процедура структуризации (типизации) данных. Различают два вида: обобщение и агрегация.

Обобщение. Бывает собственно обобщение и классификация.

Собственно обобщение. Процедура соотнесения множества типов одному типу («есть часть...»).

Классификация. Соотнесение множества знаков одному типу.

Экземпляция (от слова «экземпляр»). Процедура порождения реализации на основе известной классификации (обратная классификации).

Специализация. Процедура порождения типов на основе общего класса типов (обратная обобщению).

Агрегация. Процедура конструирования объекта из других объектов (соотносится с понятием «есть некоторые...»).

2.2 Классификационные модели в ГИС

2.2.1 Основные определения классификации

При создании информационной модели ГИС чаще всего используются методы классификационного анализа.

Разделение исследуемой совокупности объектов или явлений на однородные (в принятом смысле) группы называется классификацией.

Термин «классификация» используют как для обозначения самого процесса разбиения набора данных на группы, так и для описания его результата. Потребность анализа информации, связанной с распределением объектов по группам через классификацию их характеристик, сознавали ученые далекого прошлого. Еще Аристотель (д. н.э.) ввел некоторые понятия классификации, основанные на сходстве и различии характеристик при «построении дерева вещей жизни». После Аристотеля наиболее крупный вклад внесли М. Адансон (иерархическая классификация растений, 1757 г.), (периодическая таблица химических элементов, 1869 г.) и др.

Все задачи классификации подразделяются на два типа.

К задачам классификации первого типа относятся те, в которых некоторое множество измерений необходимо разделить на устойчивые группы. Эти задачи называются задачи классификации без учителя, кластеризации, таксономии, типизации.

Задачи классификации второго типа характеризуются тем, что исходные данные уже заранее были разгруппированы, необходимо оценить их и информативность относительно совокупности известных эталонов. Называются такие процедуры также распознавание образов, обучение с учителем.

Ниже приведены четыре основных методологических принципа, на которых базируются все основные разделы и подходы математического аппарата классификации.

Принцип первый. Эффект существенной многомерности. Сущность принципа заключается в том, что выводы, получаемые в результате анализа и классификации множества статистически обследованных (по ряду свойств) объектов, должны опираться одновременно на совокупность этих взаимосвязанных свойств с обязательным учетом структуры и характера их связей.

Суть этого принципа можно объяснить на примере. Однажды была сделана попытка различить два типа потребительского поведения семей. Были накоплены данные по двум характеристикам: расходы на питание и расходы на приобретение промышленных товаров. К каждой из характеристик (отдельно) применяли критерий однородности Стьюдента, результат анализа не показал значимого различия групп семей. Многомерный аналог этого же критерия, учитывающий одновременно значения обоих упомянутых признаков и характер статистической связи между ними, обнаружил статистически значимое различие между двумя анализируемыми совокупностями семей. То есть, статистический анализ множества объектов будет неполным, если ограничиться при этом только средними значениями признаков и не использовать разнообразные характеристики тесноты и структуры связи между ними.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |