6. Дешифрирование. Перечень операций, выполняемых на данном этапе очень, сильно зависит от типа исходных данных и дешифрируемых объектов. Поэтому типичные растровые ГИС содержат богатый набор разнообразных инструментов.

Вначале из растров производится выделение каналов, необходимых для выполнения дешифрирования. Затем растр подвергается яркостной коррекции (изменяется яркость и контраст изображения гистограммным или ручным способом).

Фильтрация растров предназначена для улучшения качества изображения, удаления шумов и выделения интересующих объектов.

Сглаживающие фильтры устанавливают яркость пикселя на основе усреднения с некоторыми положительными коэффициентами яркости смежных пикселей. При этом, как правило, снижается визуально наблюдаемый шум. Наиболее часто применяется Average, Gauss, Median, Brown, Lev, Graham, Nagao и другие фильтры.

Обратными к сглаживающим являются фильтры, выделяющие границы. В них усреднение яркостей смежных пикселей производится с различными по знаку (положительными и отрицательными) коэффициентами. Наиболее часто используются фильтры Sharp, Sobel, Prewitt и другие.

Пороговая фильтрация используется для преобразования исходного растра в бинарный вид по условию превышения (или попадания в заданный диапазон) яркостей заданного значения. Таким образом можно достаточно легко выделить равномерно закрашенные (однородные) области, например, пашни, луга, реки, дороги и др.

Несмотря на наличие многочисленных автоматизированных методик, по-прежнему актуальны «ручные» методы дешифрирования. Для этого растровые ГИС предоставляют возможности по тематической обработке растра, включающие в себя логические и арифметические операции, классификацию и различные способы отображения, помогающие визуально оценить растр и выделить необходимые объекты.

3.8. Геодезические изыскания

Самые точные сведения о пространственных объектах на Земле можно получить только в результате полевых геодезических изысканий. Раздел науки, занимающийся сбором и обработкой таких изысканий, называется инженерной геодезией.

3.8.1. Геодезические приборы

В настоящее время в геодезии наиболее часто используются следующие основные технические средства сбора информации:

1. Дальномеры (измерители расстояний). Сюда относятся рулетки (стальные, фиберглассовые и тканевые) и лазерные дальномеры (рис. 3.61). Лазерный дальномер излучает лазерный луч, который отражается от измеряемого объекта, а дальномер измеряет с высокой точностью время хода луча. После этого на основе измеренного времени дальномер вычисляет расстояние до объекта.

(а) (б) (в) (г)

Рис. 3.61. Измерители расстояний

(а – стальная 15-метровая рулетка Stabilia 49;

б – фиберглассовая 50-метровая рулетка Stabilia 42;

в – лазерная рулетка Leica DISTO Classic 5 (лазер видимый);

г – лазерный дальномер Yardage Pro 500 (лазер невидимый))

2. Оптические нивелиры (измерители превышений). Нивелиры предназначения для измерения превышения одного участка местности над другим. Прибор состоит из вращающегося вокруг вертикальной оси горизонтального круга, на котором установлена горизонтальная зрительная труба (рис. 3.62).

Перед началом работы с нивелиром первый изыскатель должен установить прибор строго горизонтально с помощью встроенного в прибор уровня, вращая регулировочные винты. После этого можно начинать выполнять съемку.

(а) (б)

Рис. 3.62. Нивелиры

(а – оптический нивелир Nikon AX-2S;

б – цифровой оптический нивелир Trimble DiNi 12)

К нивелиру прилагается специальная измерительная рейка, которая устанавливается вторым изыскателем в измеряемом месте. Далее первый изыскатель должен навести визир оптической трубы прибора на измерительную рейку, а затем записать видимое в трубе значение на рейке.

3. Лазерные уровни (лазерные нивелиры). Лазерный уровень, как и нивелир, предназначен для измерения превышений. Лазерный уровень состоит из горизонтального быстровращающегося круга, на котором установлен лазерный излучатель, обычно красного цвета (рис. 3.63).

Перед началом работы лазерный уровень устанавливается оператором горизонтально с помощью регулировочных винтов и встроенного уровня. Некоторые модели лазерных уровней устанавливают горизонталь автоматически. После включения прибора в пространстве вокруг него образуется красная плоскость, видимая человеческим глазом.

Для измерения уровня Земли в любой требуемой точке вокруг прибора нужно установить там специальную измерительную линейку. После этого останется записать значение, указываемое лазерным лучом в месте его пересечения с линейкой.

(а) (б)

Рис. 3.63. Лазерные уровни

(а – лазерный построитель плоскости Topcon RL-VH3B;

б – лазерный уклонофиксатор («трубный» лазер) Topcon TP-L4A)

4. Теодолиты (измерители углов). Теодолиты позволяют измерять вертикальные и горизонтальные углы. Прибор состоит из вращающегося вокруг вертикальной оси горизонтального круга (лимба) с алидадой, на подставки которой опирается горизонтальная ось вращения зрительной трубы и вертикального круга (рис. 3.64).

Перед началом работы с теодолитом оператор должен установить его строго горизонтально с помощью встроенного в прибор уровня, вращая регулировочные винты. После этого можно выполнять съемку. Для этого оператор должен навести визир оптической трубы прибора на отражатель или измеряемый объект, а затем записать вертикальный и горизонтальный углы, показываемые прибором.

(а) (б)

Рис. 3.64. Теодолиты

(а – оптический теодолит УОМЗ 3T2КП;

б – электронный цифровой теодолит Geo-Fennel FET 120)

5. Тахеометры. Тахеометром называют теодолит, совмещенный с дальномером. Современные электронные тахеометры оснащаются микрокомпьютерами, которые показывают на дисплее вычисленные углы и расстояния, а также могут сразу же преобразовывать их в координаты на местности.

Тахеометры бывают отражательные и безотражательные. Отражательные тахеометры требуют для своей работы отражателей, устанавливаемых на вешках (рис. 3.65). Безотражательные тахеометры используют в своей работе мощный лазерный луч, который может отражаться от любых объектов на местности.

(а) (б) (в)

Рис. 3.65. Тахеометры

(а – электронный тахеометр South NTS-352;

б – электронный тахеометр Sokkia SET 510 R;

в – автоматизированный тахеометр Trimble 5600 DR)

При работе с обычным тахеометром, оператор должен навести визир оптической трубы прибора на отражатель, а затем нажать кнопку выполнения съемки. Для работы с автоматизированными тахеометрами не требуется оператора, стоящего у тахеометра и наводящего прибор на отражатель. Кнопка выполнения съемки находится на вешке с отражателем. При нажатии этой кнопки радиосигнал с вешки передается на тахеометр, тот самостоятельно выполняет наведение по радиосигналу и выполняет съемку точки (рис. 3.65,в).

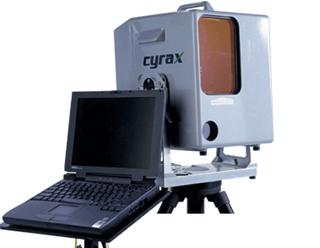

6. Лазерный сканер. Лазерные сканеры по своим функциям похожи на электронные безотражательные тахеометры (они измеряют углы и расстояния до любых объектов), но они выполняют измерения не по одной точке, указываемой оператором, а сразу пакетами. Сканеры перемещают лазерный луч по горизонтали и вертикали, снимая подряд все объекты, попадающие на пути (рис. 3.66). В результате образуется плотная сеть точек съемки.

(а) (б)

Рис. 3.66. Лазерные сканеры

(а – MENSI GS200, б – Leica CYRAX 2500)

7. Приборы спутниковой навигации. Системы спутниковой навигации рассматриваются в п. 3.9. В настоящее время в геодезии применяются геодезические приемники систем GPS и ГЛОНАСС. При проведении геодезических изысканий они используются обычно только для съемки отдельных ключевых точек на местности, например, тех, где устанавливаются тахеометры. Это связано с низкой скоростью работы спутниковых приемников и их невысокой точностью.

В следующих разделах мы рассмотрим, как все эти приборы используются для выполнения собственно съемки положения пространственных объектов на местности.

3.8.2. Тахеометрическая съемка

Процесс геодезической съемки обычно состоит из двух основных этапов: планово-высотного съемочного обоснования и собственно съемки интересующих точек на местности. В результате выполнения съемочного обоснования с высокой точностью определяется положение станций (обычно это места установки таких геодезических приборов, как нивелиры, теодолиты, тахеометры, лазерные сканеры) в пространстве. После этого выполняется уже съемка с этих станций.

В настоящее время для планово-высотного съемочного обоснования большинства инженерно-геодезических работ используется метод теодолитного (тахеометрического) хода.

Теодолитный ход – это последовательность пунктов (станций) на местности, увязанных между собой с помощью геодезических измерений. В каждом пункте теодолитного хода устанавливается теодолит или тахеометр, а затем измеряются углы и расстояния до предыдущего и следующего пункта хода. На рис. 3.67 приведены 2 примера теодолитных ходов (разомкнутый и замкнутый). Цифрами 1–9 на рисунке показаны места установки теодолита, буквами A и B – пункты с известными координатами, ![]() – измеренные теодолитом (тахеометром) углы между направлениями на предыдущий и следующий пункт,

– измеренные теодолитом (тахеометром) углы между направлениями на предыдущий и следующий пункт, ![]() – измеренные каким-либо дальномером (например, встроенным в тахеометр) расстояния между пунктами i и j. Участки между последовательными пунктами ходы называются сторонами хода.

– измеренные каким-либо дальномером (например, встроенным в тахеометр) расстояния между пунктами i и j. Участки между последовательными пунктами ходы называются сторонами хода.

(а) (б)

Рис. 3.67. Теодолитные ходы (а – разомкнутый, б – замкнутый)

Для того чтобы установить реальные координаты пунктов теодолитного хода необходимо выполнить привязку этого хода к некоторой системе координат. Привязка выполняется к некоторым пунктам на местности, которые имеют известные координаты. Это могут быть пункты государственной геодезической сети (пункты A и В на рис. 3.67) либо любые иные пункты, координаты которых измерены с помощью приборов спутникового позиционирования. В случае, если в пункте геодезической сети есть возможность точно установить направление на север и соответственно угол ![]() (рис. 3.67), то достаточно выполнить привязку теодолитного хода только к одному известному пункту. Иначе привязка должна выполняться, по крайней мере, к двум известным пунктам, обычно в начале и в конце теодолитного хода. Если ход замкнутый, то привязку надо делать в начале и в середине хода.

(рис. 3.67), то достаточно выполнить привязку теодолитного хода только к одному известному пункту. Иначе привязка должна выполняться, по крайней мере, к двум известным пунктам, обычно в начале и в конце теодолитного хода. Если ход замкнутый, то привязку надо делать в начале и в середине хода.

В приведенных на рис. 3.67 примерах теодолитных ходов никак не учтена высота пунктов хода.

В теодолитно-нивелирном ходе дополнительно с помощью нивелира определяется превышение каждого очередного пункта по отношению к предыдущему и к следующему.

В теодолитно-тахеометрическом ходе дополнительно с помощью тахеометра (или теодолита с дальномером) определяется горизонтальный угол и расстояние от каждого очередного пункта до предыдущего и следующего.

Всем выполняемым измерениями с помощью геодезических приборов всегда присуща некоторая погрешность, связанная с точностью приборов, точностью их установки на местности, погодными условиями и индивидуальными особенностями человека, выполняющего измерения. Именно поэтому при выполнении съемки необходимо закладывать некоторую избыточность измерений, например, делая привязку теодолитного хода к 3 и более геодезическим пунктам, выполняя дополнительные измерения углов. Ещё один распространенный прием повышения точности вычислений заключается в увеличении количества измерений за счет выполнения обратного теодолитного хода, когда повторно выполняются все измерения углов и расстояний, но в обратном порядке, от последнего пункта к первому.

В результате выполнения избыточных измерений теоретическая сумма всех измеренных углов должны быть кратна 180°, если взять углы поворотов налево со знаком плюс, а направо – со знаком минус. Однако в действительности сумма измеренных углов будет несколько иная. Величина отличия теоретической суммы от суммы измеренных углов называется угловой невязкой хода.

Суть углового уравнивания теодолитного хода заключается в распределении общей величины угловой невязки хода на все выполненные измерения. В самом простом способе уравнивания величина угловой невязки делится на общее число измеренных углов и получается поправка, на которую изменяется каждый измеренный угол.

После выполнения углового уравнивания необходимо уравнять плановые координаты точек. Для этого надо вначале вычислить координаты всех известных геодезических пунктов на основе положения остальных пунктов. Эти координаты будут отличаться от известных значений геодезических пунктов на величину плановой невязки.

Полученная плановая невязка с помощью планового уравнивания распределяется на каждую сторону хода пропорционально длинам сторон хода. В результате корректируются углы ![]() и длины сторон

и длины сторон ![]() .

.

После выполнения теодолитного хода и его уравнивания мы получаем с высокой точностью координаты всех станций хода и углы между его сторонами.

Теперь рассмотрим, как теодолитный ход используется в реальной геодезической работе. Теодолитный ход прокладывается на местности не ради самого себя, а для того, чтобы закрепить на местности положения станций и выполнить съемку пикетов – разных характерных точек на поверхности Земли. Съемка пикетов выполняется теодолитами (тахеометрами) так же, как и съемка других станций хода, т. е. измеряя расстояния и углы на пикеты со станций (рис. 3.68). Позже, уже выполняя камеральную обработку результатов геодезических изысканий, эти расстояния и углы пересчитываются в реальные координаты пикетов на местности. Причем этот пересчет должен выполняться после уравнивания теодолитного хода, когда положения станций уже установлены с высокой точностью.

Рис. 3.68. Тахеометрическая съемка пикетов ![]()

3.8.3. Линейные изыскания

Ещё одним распространенным видом инженерно-геодезических изысканий, помимо тахеометрической съемки, являются изыскания вдоль некоторого линейно-протяженного объекта. Такие изыскания называют линейными.

Линейные изыскания состоят из трёх этапов:

1. Прокладки трассы и закрепления её на местности.

2. Выполнение пикетажных изысканий.

3. Нивелирование по поперечникам. Этот этап часто выполняется одновременно с предыдущим.

Итак, для проведения линейных изысканий вначале на местности прокладывается трасса – некоторая линия, идущая вдоль линейного объекта (рис. 3.69). Затем от начала трассы на местности через 100 м откладывают пикеты (отметим, что термин «пикет» здесь используется в ином смысле, чем в предыдущем пункте; здесь «пикет» – не съемочная точка, а некоторая условная отметка на оси трассы). Пикеты иногда откладываются через 10, 25, 50, 500, 1000 м или иное расстояние, а иногда даже и через нерегулярные интервалы.

Каждая точка на трассе откладывается от начала какого-то очередного пикета и обозначается в формате ПК<Номер пикета>+<Расстояние от начала пикета> (например, ПК0+55).

Далее выполняется съемка каждой интересующей точки на местности. Для этого через каждую точку проводится поперечник к трассе, т. е. строится перпендикуляр к линии трассы, проходящий через данную точку, и измеряется расстояние от этой точки по перпендикуляру до трассы. Для точек, находящихся справа от трассы, результат записывается в виде П+<Расстояние до трассы > (например, П+20 или просто +20), для точек слева от трассы – в виде Л+<Расстояние до трассы > (например, Л+20 или просто –20).

Рис. 3.69. Линейные изыскания (пикетажные и нивелировочные измерения)

3.8.4. Геодезические построения

В последнее время при выполнении геодезических изысканий всё чаще используют тахеометры, позволяющих выполнять любые виды съемки на местности. Тем не менее, для ряда задач по-прежнему используются более простые приборы, например, нивелиры, теодолиты, рулетки. Это обосновано как технически и технологически, так и экономически.

Во-первых, использование нивелиров и теодолитов зачастую проще и быстрее, чем полноценное применение тахеометров, т. к. не требуется точной и достаточно продолжительной установки и геодезической привязки тахеометрической станции. Это возникает в тех случаях, когда не требуется точного трехмерного измерения координат съемочных точек. Например, при съемке ровной поверхности автомобильной дороги без колейности нет большого смысла в точной плановой съемке точек, гораздо более важными являются высотные отметки. С другой стороны, при съемке объектов инженерного обустройства в задачах инвентаризации, мониторинга и кадастра, не важны высотные отметки дорожных знаков, ограждений, столбов линий электропередачи; важным является плановое положение этих объектов.

Во-вторых, современные электронные тахеометры стоят существенно дороже обычных нивелиров, теодолитов и дальномеров вместе взятых. Так, цена электронного тахеометра колеблется в диапазоне от 4500 долларов до 9000 долларов (например, китайский South NTS-327 стоит 130 тыс. руб., японский Sokkia SET 530 R – 273 тыс. руб.), в то время как оптические нивелиры стоят около 4600–44000 руб., оптические теодолиты российского производства (УОМЗ) стоят 16000–29000 долларов, а ручные лазерные дальномеры – 95000–23000 руб.

В данном разделе рассматриваются геодезические построения – специальные математические приемы, позволяющие в ряде случаев упростить применение таких обычных геодезических приборов, как нивелиры, теодолиты и дальномеры, когда нет возможности напрямую воспользоваться для измерений имеющимися приборами. Например, нам необходимо измерить расстояние до объекта, находящегося на другом краю оврага, а у нас в наличии имеется только рулетка и теодолит, т. е. мы не может напрямую измерить расстояние между двумя точками на местности.

Рассмотрим основные виды геодезических построений:

1. Пересечение двух отрезков. Этот способ предназначен для получения координат точки, находящейся в створе двух пар точек, т. е. размещенной в месте пересечения двух отрезков. Для этого должны быть известны координаты 4 точек – координат концов этих отрезков (рис. 3.70,а).

2. Построение по трём точкам. Этот метод предполагает, что неизвестная точка находится в углу параллелограмма, три другие точки которого известны (рис. 3.70,б).

Рис. 3.70. Простые геометрические построения

(пересечения отрезков и построения по трём точкам)

3. Линейная засечка. В способе линейной засечке дальномером определяются только расстояния от измеряемой точки до двух известных точек (рис. 3.71,а).

4. Полярная засечка. В этом методе с помощью теодолита нужно измерить угол между направлением на измеряемую точку и створом двух известных точек. Кроме того, с помощью дальномера нужно определить расстояние от теодолита до измеряемой точки (рис. 3.71,б).

5. Прямая угловая засечка. Этот метод наиболее часто применяется при теодолитной съемке труднодоступных точек местности. В методе с помощью теодолита из двух известных точек нужно измерить углы между измеряемой и другой известной точкой (рис. 3.71,в).

6. Обратная угловая засечка. Данный способ позволяет определить положение станции с теодолитом на местности, выполнив измерения двух углов между направлениями на три известных пункта (рис. 3.71,г).

7. Створная засечка. Этот метод позволяет определить положение точки, находящейся в створе двух известных точек, если дано расстояние от измеряемой точки до одной из точек в створе (рис. 3.72,а).

Рис. 3.71. Различные виды засечек

(линейная, полярная и угловые засечки)

Рис. 3.72. Створная засечка и построения по параллелям и перпендикулярам

8. Построение по параллельной линии. Данный метод предназначен для определения положения точки, находящейся на линии, проходящей через заданную точку и параллельную другой линии, построенной по 2 другим известным точкам (рис. 3.72,б).

9. Построение перпендикуляром в створ. В этом методе искомая точка находятся в месте пересечения створа между двумя известными точками со своим перпендикуляром, проведенными через другую известную точку (рис. 3.72,в).

10. Построение перпендикуляром из створа. Этот метод позволяет определить положение точки, если известна длина перпендикуляра из этой точки до створа двух заданных точек, и известно расстояние от места пересечения этого перпендикуляра со створом до одной из точек створа (рис. 3.72,г).

3.9. Глобальные системы позиционирования

Для выполнения топографо-геодезических работ в заданной системе координат одним из важнейших требований является наличие пунктов государственной геодезической сети (ГГС) в непосредственной близости от точки съемки. Однако на огромных территориях нашей страны такие пункты отсутствуют (они там не создавались либо разрушились).

Кроме того, существуют задачи, когда применение геодезических методов снятия координат невозможно, например, в движении, на борту воздушного или водного судна.

Для решения вышеприведенных задач предназначены глобальные системы позиционирования. В настоящее время функционируют американская система GPS (Global Positioning System) и российская глобальная навигационная спутниковая система ГЛОНАСС. Кроме того, сейчас готовится к эксплуатации европейская система Galileo.

Все эти системы состоят из трех основных подсистем: 1) наземного контроля и управления; 2) созвездия космических аппаратов; 3) аппаратуры пользователей.

Подсистема наземного контроля и управления состоит из 1) станций слежения за спутниками, 2) службы точного времени, 3) главной станции с вычислительным центром и станции загрузки данных на борт спутников.

Спутники проходят над контрольными пунктами дважды в сутки. Собранная на станциях слежения информация об орбитах спутников используется для прогнозирования точного положения спутников на орбите. Вся совокупность сведений о траекториях всех спутников называется альманахом и загружается на все спутники сразу.

В спутниковых системах GPS и ГЛОНАСС имеется по 24 основных работающих и несколько резервных спутников (рис. 3.73), которые равномерно распределены в околоземном пространстве на высотах около 20 тыс. км в 6 и 3 орбитальных плоскостях соответственно (рис. 3.74). В системе Galileo будет 27 основных и 3 резервных спутника, расположенных на высоте 23 200 км.

Рис. 3.73. Российский навигационный спутник Глонасс-М,

введенный в эксплуатацию в октябре 2004 г.

а) б)

Рис. 3.74. Орбитальные созвездия GPS (а) и ГЛОНАСС (б)

На каждом спутнике установлены солнечные батареи, маневровые двигатели, атомные эталоны частоты-времени, а также приемо-передатчики радиосигналов.

Для измерения дальностей передатчики на всех спутниках излучают радиоволны на двух частотах ![]() и

и ![]() с длинами волн 19,0 и 24,4 см в системе GPS и на волнах близких к 19 и 24 см (каждый спутник работает на своих волнах) в системе ГЛОНАСС, кроме того, планируется ввести также третью частоту

с длинами волн 19,0 и 24,4 см в системе GPS и на волнах близких к 19 и 24 см (каждый спутник работает на своих волнах) в системе ГЛОНАСС, кроме того, планируется ввести также третью частоту ![]() с длиной волны 25,5 см.

с длиной волны 25,5 см.

Различные частоты нужны, чтобы исключить из измерений существенные временные задержки, возникающие при прохождении радиоволн через ионосферу.

В основе аппаратуры пользователя лежит спутниковый приемник (обобщенно называемый GPS-приемником, вне зависимости от того, в какой системе он работает, в GPS, ГЛОНАСС или в Galileo), который совместно с передатчиком на спутнике образует радиодальномер. Приемник принимает радиоволны, передаваемые спутником, и сравнивает их с электрическими колебаниями, выработанными в самом приемнике. В результате определяется условное время распространения радиоволн, а следовательно, и дальность от приемника до спутника. Дальность определяется двумя способами: кодовым методом (стандартная точность) и фазовым методом (более высокая, «геодезическая», точность).

Кроме того, от спутника в приемник пользователя периодически (раз в два часа) передается так называемое навигационное сообщение, содержащее необходимую для определения координат информацию.

Современные приемники бывают ориентированными на использование только одной спутниковой системы – GPS или ГЛОНАСС, но бывают и комбинированные, при этом примерно в 2 раза возрастает количество доступных спутников, а следовательно, и повышается точность определения координат – примерно в 1,5 раза (рис. 3.75).

а) б) в)

Рис. 3.75. Навигационный GPS-приемник Garmin Etrex Legend (а),

геодезический GPS-приемник Trimble R8 (б),

комбинированый приемник GPS/ГЛОНАСС (в)

Приемники бывают кодовыми и кодово-фазовыми. Первые из них являются очень компактными (умещаются на ладони) и совмещают в одном корпусе приемник, антенну и источник питания. Такие приемники часто называют навигационными, т. к. они выдают относительно неточные координаты. В целом эти приемники достаточно дешевы и потому доступны для массового применения.

Фазово-кодовые приемники позволяют достигать гораздо большей точности координат. Они также являются очень компактными, но с отдельной выносной антенной; часто имеют внешние аккумуляторы и отдельные клавиатуру и дисплей. В случае, когда фазово-кодовые приемники работают в паре со вторым приемником в так называемом дифференциальном режиме, то возможно достижение точности до 1-2 сантиметров.

В силу определенных особенностей определения координат приемники глобальных систем позиционирования могут измерять координаты одной точки достаточно долго. Чем больше времени отводится на съемку, тем точнее результат. В навигационных приемниках определение координат выполняется достаточно быстро (секунды), однако точность составляет метры и даже десятки метров. В геодезических приемниках время установления координат может составлять от 5 минут до одного часа. Причем время и точность съемки существенно зависит от количества доступных на небосводе спутников.

Именно поэтому, из-за большого времени точной съемки координат, глобальные системы позиционирования используются в топографо-геодезических работах не для сплошной съемки всех объектов на местности, а только для установления координат небольшого количества специальных точек, выбираемых в качестве альтернативы необходимым, но отсутствующим пунктам государственной геодезической сети.

Навигационные же приемники могут быть использованы для массовой съемки точек, т. к. время съемки достаточно мало. Одно из применений навигационных приемников – это съемка осей автомобильных дорог для нанесения на мелкомасштабные карты. Одним из недостатков работы GPS-приемников в движении является снижение точности измерений и возможная временная потеря видимости некоторых спутников, например, при проезде автомобиля с GPS-приемником через густой лес, в низине или в тоннеле. Для исключения прерывания съемки координат в последнее время GPS-приемники начинают комбинировать с так называемыми инерциальными навигационными системами (ИНС), в которые встроены гироскопы и акселерометры, позволяющие достаточно точно измерять направление и скорость движения. Тогда при временной потере связи со спутниками данные о перемещениях получают от ИНС.

3.10. Фото и видеосъемка

Последнее время, в связи с появлением дешевых цифровых фото - и видеокамер и стремительным ростом объемов жестких дисков компьютеров, получила широкое распространение технология визуального сопровождения пространственных объектов. Следует отметить несколько основных вариантов этой технологии:

1. Отдельные снимки местности, сделанные обычными фотоаппаратами из какой-то точки пространства в одном направлении. Такие снимки служат обычным информационным дополнением к атрибутам пространственных объектов в базе данных.

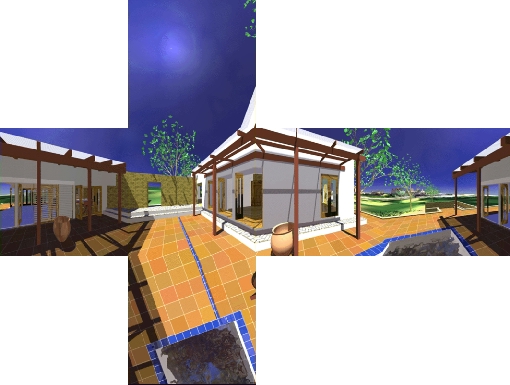

2. Панорамные снимки позволяют осматривать местность, находясь в фиксированной точке пространства и поворачивая угол зрения по азимуту в любом направлении. Панорамные снимки делаются с помощью специальных панорамных объективов, либо с помощью специальной обработки нескольких снимков, сделанных в 4 (иногда более) противоположных направлениях. В памяти компьютера такие снимки хранятся в виде обычных растровых изображений, существенно вытянутых по горизонтали (рис. 3.76,а). При изменении пользователем азимута просмотра на экран выводится только определенная часть снимка (рис. 3.76,б).

3. Снимки окружающей среды позволяют осматривать местность, находясь в фиксированной точке пространства и поворачивая угол зрения в любом направлении – влево-вправо и вверх-вниз. Такие снимки чаще используются внутри помещений, а также на местности, когда вблизи имеются сложные или высокие объекты. Такого рода снимки обычно делаются на основе 6 обычных квадратных фотоснимков, сделанных в 3 взаимноперпендикулярных направлениях (рис. 3.77). При выводе изображения на экран программа на ходу формирует из этих 6 снимков требуемое изображение, как будто пользователь смотрит в направлении заданного азимута и вертикального угла. В настоящее время поддержка такого рода снимков (кубических карт среды) реализована аппаратно на уровне видеокарт и доступна через интерфейсы DirectX 8.x/9.x и OpenGL 1.x.

(а)

(б)

Рис. 3.76. Пример панорамного снимка

(а – исходный снимок, б – окно просмотр снимка)

Рис. 3.77. Пример набора снимков окружающей среды (кубическая карта)

4. Последовательности фотоснимков, сделанные вдоль некоторой траектории, например, вдоль автомобильной дороги с движущегося автомобиля. Такие последовательности снимков обычно делаются через некоторое фиксированное расстояние на местности (например, через 10 или 30 м), а каждый снимок имеет четкую пространственную привязку в виде абсолютных (x, y) или линейных (пикет, смещение) координат, получаемых с помощью GPS-приемников или иным способом (рис. 3.78). Геоинформационные системы, в которые включены функции работы с последовательностями фотоснимков, обычно позволяют: 1) выполнять навигацию по фотоснимкам как по видеофильму и одновременно показывать положение точки съемки на местности; 2) указывать точку на карте, переводить её координаты в линейные и отображать соответствующий фотоснимок.

Рис. 3.78. Пример последовательности снимков автомобильной дороги

5. Видеосъемка по траектории. Данная технология является в целом аналогичной предыдущей (последовательности фотоснимков), только съемка выполняется на цифровую видеокамеру формата MiniDV. Видеосъемка позволяет в целом получить большее количество отдельных кадров, чем в фотосъемке, однако гораздо худшего качества. Низкое качество вызывается, во-первых, меньшим разрешением изображения (только 720x576 = 0,4 мегапикселей в стандарте MiniDV, тогда как сейчас широко доступны фотокамеры с матрицами 2, 3, 4, 6, 8 мегапикселей и больше), во-вторых, чересстрочной разверткой, что в движении, по сути, уменьшает вертикальное разрешение изображения в два раза. С другой стороны, видеосъемка, несмотря на большее общее число кадров, требует меньшего объема памяти для своего хранения (из-за меньшего разрешения кадров и из-за особенностей алгоритмов сжатия видеоизображений). Всё это позволяет создавать очень большие архивы видеоданных.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |