В стрессогенных ситуациях, при решении трудных задач, особенности работы Субъекта в большей мере зависят от характерологических тенденций и мотиваций Базовой личности.

Особенности функционирования Субъекта

Итак, Субъект является оперативным организатором поведения живого существа по удовлетворению его актуальных потребностей. Психологическая работа этого мозгового аппарата может быть представлена в виде последовательности определенных организующих процессов. Эти процессы вовлекают в свою деятельность другие, иногда далеко отстоящие, участки подкорковых и корковых образований мозга, а также и внемозговые телесные органы живого организма. Аппарат Субъекта оперативно побуждает и направляет, объединяет (интегрирует, координирует) и контролирует все эти жизненные процессы, вовлеченные в единую временную «функциональную систему» для осуществления актуальной потребности и цели организма. Т. е. Субъект – это оперативный, гибкий системообразующий аппарат личности, в норме всегда работающий, тем не менее, на благо базовых, стационарных, изначально направленных системообразующих факторов – на удовлетворение базовых физиологических, психологических и стилевых потребностей.

Общее эскизное рассмотрение действий Субъекта позволяет выделить следующие основные этапы его функционирования.

1. В состоянии бодрствования в оперативное поле Субъекта автоматически проецируются общее чувство Я (Первичное Я) и актуальная потребность (или потребности, если их сразу несколько), образуя там свои ярлыки. Этим ярлыкам частично передаются побуждающие, организующие и интегрирующие функции их «прародителей». Просто чувство Я превращается в оперативное образование типа «Я хочу то-то» (его схема: «Оперативное Я + ярлык актуальной потребности»). Актуальная потребность динамизирует, активирует Оперативное Я и задает общее направление его управляющим функциям.

2. Человек с помощью этого оперативного образования (концепта) производит анализ актуальных стремлений, соотнося их с признаками внешней ситуации, своего внутреннего состояния, и аргументировано выбирает наиболее приемлемое здесь и теперь актуальное стремление (потребность) для его последующей реализации. Тут же принимается решение об организации поведения в направлении осуществления именно этого выбранного стремления.

3. Он находит потенциально значимые ориентиры в данной или будущей ситуации и ставит оперативные цели, конкретизирующие обобщенную направленность актуальной потребности, и затем строит план предстоящего поведения (намерение) – гипотетически оптимальную схему ориентиров и действий по их осуществлению. План выстраивается на основе ряда соотнесений когнитивной схемы желаемого результата, имеющейся у любой актуальной потребности или цели, с признаками и отношениями конкретной жизненной ситуации, а также со своими внутренними значимыми схемами опыта и своими возможностями.

4. Затем Субъект дает команду на реализацию пробного плана поведения.

5. В ходе попытки его выполнения он следит за процессом поведения, оценивая промежуточные результаты действий с точки зрения приближения к желаемой цели или удаления от нее. Если цель достигается, то поведение в данном направлении прекращается. Оперативное поле Субъекта освобождается от уже неактуальных оперативных образований для работы со следующей актуальной потребностью.

6. Если цель не достигается, то Субъект активирует новый анализ и корректирует неудачный план поведения, совершает новую попытку осуществления стремления. И так далее – до достижения успеха или вплоть до отказа от выбранного стремления.

7. После этого аппарат Субъекта как бы очищается от проекций в себе ярлыков личностных, когнитивных, речевых и моторных компонентов организации предыдущей деятельности и переключается на построение поведения по удовлетворению новой потребности, мотива и цели.

Важно, что некоторые значимые результаты завершившегося процесса организации и регуляции конкретного поведения по удовлетворению определенных желаний и целей не исчезают, а со-

80

Глава 2

Интегральная модель личности

81

храняются в блоке Значимого опыта. В жизненной сходной ситуации и при близкой по содержанию цели деятельности они могут быть актуализированы Субъектом и использованы для построения очередного поведения на новом этапе жизни человека.

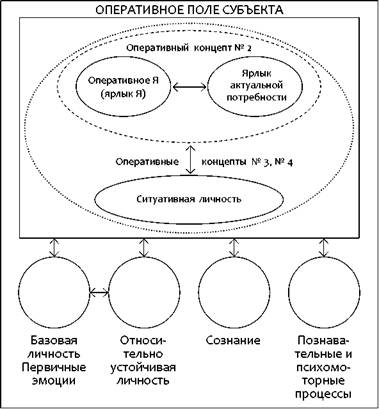

Основные оперативные образования Субъекта и их связи друг с другом и с остальными компонентами личности и психики представлены на рисунке № 6.

Микроанализ этапов субъектной организации поведения

Более подробный микроанализ последовательных этапов субъектной организации поведения дает возможность глубже понять суть и динамику субъектных процессов. Он включает следующие этапы микрофункционирования Субъекта.

1. Проекция интегрального чувства Я в поле Субъекта. В состоянии бодрствования интегральное чувство и образ Я («Первичное Я») автоматически проецируются в оперативное поле Субъекта в виде некоего постоянно мерцающего ярлыка, «точки Я», который мы условно назовем Оперативным Я. Оно является интегральным представителем в Субъекте как бы всей личности. Важно, что ему в Субъекте блок Я-личность делегирует некоторые свои управляющие и организующие полномочия. То есть «точка Я» обладает реальной координирующей и организующей поведение силой.

2. Проекция в поле Субъекта актуальных потребностей. Также автоматически в поле Субъекта проецируются из блока Базовой личности ярлыки актуальных физиологических и психологических потребностей, характерологических и культурологических тенденций и связанных с ними эмоций.

3. Образование оперативного концепта № 1 «Я хочу то-то и то-то». Эти ярлыки «точка Я» соотносит с собой, как бы присваивает их себе (это все «мои желания и базовые стремления»). Образуются полинаправленный оперативный концепт № 1 «Я одновременно хочу то-то, то-то и еще то-то» (оперативная моти-вационная функциональная система). Его схема такова: «Оперативное Я + актуальная потребность А + актуальная потребность Б + …».

Рис. 6. Схема образований Субъекта и их связей друг с другом и с остальными компонентами психики

4. Соотнесение актуальных мотиваций друг с другом для определения наиболее значимой в данный момент. Далее с помощью Оперативного Я человек соотносит эти ярлыки актуальных желаний (несущие все функции их прародителей) друг с другом для оценки их значимости для личности: насколько каждое из них важно здесь и теперь для последующего его осуществления посредством организации поведения. Существуют безусловные потребности, которые требуют безотлагательных действий по их реализации, например, потребность дышать, и есть менее страте-

82

Глава 2

Интегральная модель личности

83

гические для сохранения жизни потребности – например, хочется съесть арбуз. Иногда актуальными являются сразу несколько не таких стратегических, как потребность дышать, но, тем не менее, важных потребностей. У Оперативного Я есть ассоциированные с ним критерии постоянной и текущей важности наших различных потребностей (желаний) в виде изначально значимых, смотивиро-ванных когнитивных схем. С их «точки зрения» в Субъекте и идет оценка ярлыков актуальных потребностей. Иногда Субъектом в этот процесс вовлекается блок Сознания (возможно, это происходит полуавтоматически) – для увеличения ясности представления об этих желаниях («что же я хочу?»), облегчения понимания их сути и более четкого соотнесения друг с другом и с «точкой Я».

5. Инструментальная сравнительная оценка одинаково важных актуальных мотиваций и выбор наиболее доступной для осуществления (т. е. принятие решения о реализации именно нее). Образование доминирующего оперативного концепта № 2. В случае, если нет безусловно значимой, доминирующей актуальной потребности, Субъект («человек посредством Субъекта» – для краткости будем его обозначать «Субъект») с помощью Оперативного Я, обладающего преимущественным выходом на исполнительные процессы восприятия, памяти, сознания, речи, моторики и др., организует соотнесение примерно одинаково актуальных мотиваций со своими текущими психическими, физиологическими, телесными и другими возможностями, со значимыми когнитивными и моторными схемами Значимого опыта и с особенностями внешней ситуации – для инструментальной оценки вероятности их осуществления в данной здесь и теперь ситуации (или в ситуации, которую Субъект может быстро организовать). На основе такой оценки «точкой Я» аргументировано выбирается актуальная и одновременно наиболее доступная дл я осуществления потребность (например, «хочу есть и могу сейчас же осуществить это желание – есть время и деньги»). С ней и с соответствующими ее реализации возможностями Оперативное Я устанавливает преимущественную, наиболее значимую ассоциативную связь. Образуется однонаправленный доминирующий оперативный концепт № 2 «Я хочу есть и могу и буду осуществлять это желание сразу, здесь и теперь». Примерная схема такого интегрального оперативного концепта такова: «Оперативное Я + актуальная потребность

А + когнитивная и моторная, внутренняя и внешняя информация о возможностях ее осуществления». Конечно, с этим управляющим концептом ассоциируются и вносят свою направляющую лепту ярлыки психологических потребностей и стилевых тенденций. Остальные актуальные потребности временно оттесняются на задний план, или человек от них отказывается совсем, или, что случается реже, Субъект проводит специальную дополнительную соотносительную аналитическую работу и выстраивает их в очередь для последующей реализации в поведении.

6. Конкретизация доминирующей потребности – постановка общей ситуативной цели и образование целевого оперативного концепта № 3. Человек посредством Оперативного Я включает новую ориентировку во внешней ситуации, в своем значимом опыте и в своих возможностях уже под руководством доминирующего оперативного концепта № 2 – на предмет важности и релевантности (соответствия) их признаков осуществлению выбранной им доминирующей потребности. Он навешивает «метки предпочтения» на оцененные как потенциально значимые и с большой вероятностью осуществимые (при ориентации на них будущего поведения) конкретные признаки и отношения внешней и внутренней ситуации. Таким образом смотивированные со стороны концепта № 2 признаки-ориентиры ложатся в основу значимой конкретной, но общей ситуативной цели, которая ассоциативно (по критериям значимости и содержания) присоединяется к концепту № 2, конкретизируя его четкими признаками-ориентирами и образуя новый, более конкретно ориентированный в данной жизненной ситуации, целевой оперативный концепт № 3. Его схема: «Оперативное Я + актуальная потребность А + информация о возможностях её осуществления + общая ситуативная цель». Он представляет собой дальнейшее развитие Субъектом однонаправленной мотивационной функциональной Я-системы № 2. Такой процесс постановки цели называется в психологии целеполага-нием и является первым шагом к построению плана осуществления актуальной потребности. Целевой концепт – это уже общий план поведения, который, однако, требует своего дальнейшего развертывания в еще более ситуативно привязанных конкретных ориентирах-подцелях и схемах действия. Общая ситуативная цель образует в Субъекте ядро внутрисубъектного блока Ситуативной

84

Глава 2

Интегральная модель личности

85

личности. Там она остается активной до момента ее осуществления. Вербально целевой оперативный концепт № 3 может быть выражен, например, так: «Я хочу есть, съем полный обед (деньги на него есть) вместе с подругой в столовой нашего института».

7. Удержание ситуативной цели и процесса ее осуществления через посредство Сознания. Оперативное Я периодически направляет ярлык общей цели в «комнату» Сознания – для ее лучшего осознания и уяснения (или, наоборот, вытягивает «свет» сознания из его общего резервуара на общую цель в своем оперативном поле). Кроме того, эта актуализация цели в Сознании автоматически способствует лучшему удержанию внимания на ней – сохранению ситуативной субъектной целенаправленности процесса осуществления актуальной потребности. При слабом удержании цели человек иногда импульсивно перескакивает на другие ситуативные цели, как бы забывая про недавно поставленную.

8. Планирование осуществления общей ситуативной цели. Образование планового оперативного концепта № 4. Под углом зрения общецелевого оперативного концепта № 3 Оперативное Я Субъекта включает новое сканирование (обследование) внешней и внутренней ситуации. Происходит соотнесение значимого образа желаемого результата общей ситуативной цели с признаками и отношениями ситуации и схемами возможных действий, их оценка и выделение из них наиболее значимых и релевантных для реализации общей цели. Определяется вероятная степень возможного приближения с их помощью к желаемому конечному результату выстраиваемого поведения. Эти наиболее значимые и взаимосвязанные признаки и схемы действий представляют собой совокупность (а иногда и упорядоченную систему) подцелей – ситуативных намерений. Иногда они еще распределяются между собой во времени – в порядке их более оптимального осуществления («лучше я сначала сделаю это, затем то»). Т. е. ориентиры-подцели и особо оцененные как наиболее приемлемые схемы действий, выстроенные в определенную последовательность, становятся конкретным планом осуществления общей ситуативной цели. Образуется еще более конкретизированный плановый оперативный концепт № 4. Его схема такова: «Оперативное Я + актуальная потребность А + информация о возможностях её осуществления + общая ситуативная цель + план реализации

общей цели». План по сути своей всегда является системой значимых личностных гипотез о высокой вероятности осуществления цели в избранном направлении.

9. Осуществление плана, оперативного контроля за процессом его выполнения. Прекращение данной деятельности в случае удовлетворения актуальной потребности. Субъект () запускает процесс осуществления плана – активизирует последовательность актуальных ориентиров-подцелей и соответствующие им схемы действий. В ходе реализации плана он осуществляет оперативный контроль промежуточных результатов поведения с точки зрения значимых, общих и частных, когнитивных и моторных схем планового оперативного концепта № 4. Т. е. идет сканирование и оценка этих результатов под углом зрения приближения (и его скорости) или отсутствия приближения к параметрам желаемого результата (как на уровнях подцели и общей ситуативной цели, так и, естественно, одновременно на более обобщенном уровне удовлетворения доминирующей актуальной потребности и соответствующих переживаний). Внимание на подцелях и конкретных действиях также периодически активируется путем организации их четкого осознания – трансляции их ярлыков в блок Сознания. В случае успешной реализации системы подцелей и тем самым – общей ситуативной цели и актуальной потребности, – Субъект завершает организацию поведения по удовлетворению данной потребности и переключается на осуществление нового актуального желания.

10. Коррекция неудачного плана реализации общей ситуативной цели путем построения нового плана и включения его осуществления. В случае, когда желаемый результат (цель) не достигается с помощью разработанного плана (т. е. с помощью концепта № 4), Субъект переходит с регуляции текущей деятельности плановым оперативным концептом № 4 на руководство ею более обобщенным целевым оперативным концептом № 3. Он включает на его основе новую ориентировку во внешней и внутренней ситуации для выявления новых потенциально значимых ситуативных ориентиров и новых схем действий, могущих, вероятно, привести к достижению общей ситуативной цели. Эти новые значимые признаки-ориентиры и схемы действий составляют новый оперативный план будущего поведения, новое намерение. Оно включа-

86

Глава 2

Интегральная модель личности

87

ется в новый скорректированный плановый оперативный концепт № 5 (старый плановый концепт № 4 оценен с точки зрения концепта № 3 как неудачный и заторможен, выключен из активной жизнедеятельности личности). Его схема такова: «Оперативное Я + актуальная потребность А + информация о возможностях её осуществления + общая ситуативная цель +новый план реализации общей цели». Далее повторяется этап 9 – осуществление нового плана и оперативный контроль за промежуточными результатами этого процесса. Если цель достигается, то Субъект завершает работу в данном направлении и переключается на осуществление другой актуальной потребности.

Такие циклы (10 – 9, 10 – 9…) коррекции плана выполнения общей ситуативной цели и последующего осуществления обновленного плана могут повторяться неоднократно, при решении сложных интеллектуальных задач – до 30-50 раз! ( И., 1978). В конце концов человек или достигает желаемого результата, или, разуверившись в себе или трезво оценив свои силы и время, отказывается от продолжения поисков пути осуществления данной актуальной потребности и цели.

Мы видим, что в процессе деятельности Субъект создает и удерживает одни цели, тормозит другие, контролирует и корректирует процесс осуществления избранной им мотивации. Он естественным образом с помощью Оперативного Я объединяет в единое оперативно управляющее образование базовые и находимые им конкретизирующие их значимые ориентиры-мотивации. Оперативное, комплексное, иерархически построенное управляющее образование Субъекта было названо оперативным концептом организации и регуляции будущего поведения. Он является оперативным управляющим будущего и протекающего здесь и теперь поведения, оперативной мотивационной основой выстраиваемой функциональной системы поведения.

Итак, Субъект – посредник между базовыми стремлениями и тенденциями личности и окружающей средой. Этот блок отвечает и за целеполагание, и за сохранение ситуативной целенаправленности поведения в процессе его совершения. Он действует в одной упряжке с исполнительными блоками Сознания, Познания, Моторики, Речи и значимым опытом Инструментальной личности ( И., 1993; 2005). В нем находится только оператив-

ная информация, приходящая как изнутри, так и снаружи. В этом Субъект близок блоку Сознания. Однако, в отличие от функции активирования и высвечивания информации «комнаты» Сознания, Субъект изначально имеет оперативные организующие и управляющие функции построения поведения. Нарушения в функционировании субъекта выражаются в первую очередь в трудностях оперативной и гибкой организации поведения: в трудности постановки, удержания и коррекции актуальной цели, в нарушении функций планирования и контроля поведения, в потере самокритичности, в нарастающей ригидности поведения, и др. Теряется возможность целенаправленной творческой деятельности (, К. Прибрам, Э. Голдберг, ).

С целью биографического, ретроспективного изучения динамики и развития субъектных качеств личности, таких как активность, самостоятельность, инициативность, креативность, психическая саморегуляция, стремление к саморазвитию, осознанность своей личности, разумность (развитое чувство реальности и самокритичность), гармоничность, умеренность желаний и стремлений к достижениям, жизнестойкость, воля, самореализация, позитивный в целом эмоциональный тонус, и др., была разработана методика «Биография субъектности» (см. в Интернете на сайте htp:// psychology. *****/motkov. html). Работая с ней, испытуемый оценивает по пятибалльной шкале проявления этих качеств в каждое пятилетие своей жизни вплоть до последнего, пытается понять причины изменений их выраженности с возрастом в сторону усиления или ослабления, определяет наиболее сильные и наиболее слабые стороны себя как Субъекта. Результаты исследования показали, что в целом выраженность субъектных качеств увеличивается с возрастом.

Также для изучения субъектных особенностей личности можно использовать тест определения уровня субъективного контроля УСК , и , тест САТ на измерение уровня самоактуализации личности в модификации и , методику «Волевая саморегуляция» и , методику «Самооценка личности» , тест «Индекс жизненной удовлетворенности» Неугартена с соавт., методику «Саморегуляция» и др.

88

Глава 2

Интегральная модель личности

89

Проблемы качества действия блока Субъекта

В ходе анализа функционирования Субъекта появились вопросы, которые еще ждут своего экспериментального решения.

1. Проблема разумной меры опроизволивания поведения. Известно, что импульсивность, торопливость человека в самых различных ситуациях – в общении, в обращении с опасными предметами, в самолечении, и др. – может приводить к печальным результатам. С другой стороны, и избыточный самоконтроль, стремление осознавать и контролировать все и вся также ведет к хроническому перенапряжению психики и, как следствие, к ряду заболеваний. Конечно, сам потенциал организации произвольного поведения, активность Субъекта связаны с созреванием определенных характерологических черт, а также лобных долей головного мозга. Возможна ли субъектная самогармонизация, оптимизация своей произвольности, ее временное повышение или, наоборот, понижение в зависимости от состояния и ситуации, возможно ли развитие умения вовремя собираться, проводить предварительный анализ обстановки и, наоборот, умения вовремя отпускать внутренние вожжи, ослаблять самоконтроль? Если учитывать, что в Базовой личности существует изначальная психологическая потребность в гармоничном функционировании, то нахождение разумной меры опроизволивания поведения возможно и необходимо.

2. Проблема предельных границ произвольной регуляции жизни. В какой мере человек способен произвольно продлить свою жизнь, скажем, до 400 или 500 лет? Если это в принципе невозможно, то нельзя говорить об абсолютной свободе воли и т. п. Свобода человека всегда ограничена биологическими законами, поэтому реально можно говорить лишь об относительной «свободе воли».

3. Проблема качества личностных средств в субъектной организации поведения. Выше мы видели, что успешность решения сложных задач игры «5» связана с качеством образуемых Субъектом ситуативных целей и намерений: с их комплексностью и гибкостью, т. е. со способностью к поиску новых, более оптимальных ситуативных ориентиров процесса решения. Какие особенности психики и личности в первую очередь определяют эти важные характеристики Субъекта? Можно ли их развивать?

4. Что определяет силу чувства реальности личности, величину ее реалистичности и разумности? А в более общем виде – меру общей оптимальности функционирования Субъекта?

5. Проблема места сохранения и функционирования незавершенных желаний и целей. В Субъекте иногда остаются ярлыки незавершенных целей, неудовлетворенных, но остающихся актуальными потребностей. Во-первых, где они находятся? Если они не реализуются здесь и теперь, то, видимо, не в оперативном поле Субъекта. Возможно, в блоке Значимого опыта, в его проблемной части? Или в Субъекте имеется неоперативное «поле ожидания», в котором оседают изредка мерцающие ярлыки желаний и общих целей, ждущие своей реализации. Во-вторых, если это так, то ограничивают ли они работу Субъекта, и если да, то насколько? И как они вообще влияют на его действия? Вполне вероятно, что они забирают часть его энергии и дезактивируют какие-то зоны его оперативного поля, снижают густоту и силу возможных связей Оперативного Я с актуальными мотивациями, с релевантными моментами Значимого опыта и с образами и представлениями текущей жизненной ситуации, снижая общий уровень организации и регуляции поведения.

2.2.4. Иерархия и взаимодействие блоков личности

Мотивационные блоки построены по иерархическому принципу. Стержневым блоком является Базовая личность, состоящая, напомним, из следующих основных компонентов: базовых физиологических и психологических потребностей (базовых стремлений), характерологических и культурологических тенденций, первичного Я, жизненных предназначений (безусловно значимых склонностей). Базовая личность является фундаментальной, преимущественно генетически детерминируемой, природной основой, побуждающей и направляющей любое поведение движущей силой, ядром личности. Это система главной метанаправленности жизни живого существа, на основе которой, как вокруг ствола дерева, в процессе жизнедеятельности создаются иерархии различных, конкретизирующих общую направленность, мотиваций.

На фундаменте потребностей и тенденций Базовой личности, а также Первичных эмоций в онтогенезе постепенно обра-

90

Глава 2

Интегральная модель личности

91

зуются относительно устойчивые компоненты подчиненных им блоков Я-личности, Значимого опыта и Вторичных эмоций, а также оперативно-ситуативные цели и намерения, ситуативные самооценки и притязания в блоке Субъекта. Они получают от ядерных базовых образований управляющую функцию, т. е. частичные полномочия на побуждение, направление, регуляцию и контроль поведения. Все они могут отображаться в Субъекте. При этом они уже начинают действовать по законам оперативного управления поведением, внося свою направляющую и активирующую лепту в его процессы.

Субъект является самостоятельным отдельным блоком личности, не сводимым к другим блокам. Он выполняет функцию оперативного программирования и управления поведением, является диспетчером и менеджером в психике, оперативным центром личности. Он взаимодействует с внешней ситуацией посредством использования всех механизмов и процессов Исполнительной психики, а также различных органов тела. Для осуществления актуальных целей человека Субъект организует поведение по использованию предметов природной и социальной среды, предварительно инициируя процесс их отображения, оценки и мысленного предварительного опробования в психике.

В оперативном поле Субъекта с Оперативным Я личности ассоциируются, связываются ярлыки как внутренних побуждающих и направляющих мотиваций, образований значимого опыта и сопровождающих их эмоциональных переживаний, так и образы внешних особенностей воспринимаемой ситуации. Создаются временные ситуативные функциональные системы – оперативные концепты, обладающие оперативными функциями организации и регуляции выстраиваемого поведения (получаемыми первично от актуальных базовых стремлений). Этим концептам частично передается системообразующая функция образований Базовой личности. Характеристики опыта и внешней ситуации оцениваются Субъектом с помощью управляющей силы Оперативного Я, ярлыка актуального стремления и общей ситуативной цели под углом зрения их полезности, возможности использования для осуществления этой цели и достижения желаемого состояния личности и всего организма.

Как Субъект и другие компоненты личности участвуют в разрешении конкурентных отношений, противоречий между несколькими актуа льными потребностями?

Дальнейшие рассуждения касаются людей с достаточно зрелой психикой и личностью, с развитым уровнем произвольной регуляции поведения.

Допустим, я одновременно хочу А, и хочу Б. Эти потребности (или стремления, желания, мотивы, цели) примерно одинаковы по силе и по значимости. В оперативном поле Субъекта мое Оперативное Я соотносится, связывается с ярлыками этих потребностей, образуя синтетический оперативный концепт – оперативную организующую и управляющую функциональную систему. Мы так устроены, что часто не можем одновременно осуществлять две важных потребности: и А, и Б. Приходится выбирать. Как это происходит?

«Увешанное» двумя актуальными потребностями мое Оперативное Я (мой разум) задействует (включает, подсоединяет) процессы воображения для определения в уме того, что может произойти, если я буду реализовывать потребность А. Допустим, моделируемое в воображении и оцениваемое Оперативным Я соответствующее поведение характеризуется дающим мне определенные плюсы, но в тоже время приводящим к не очень благоприятным последствиям.

Далее мое Оперативное Я проигрывает в воображении поведение по удовлетворению потребности Б. Допустим, оно по своим возможным результатам оценивается как приносящее мне важные плюсы и не наносящее никакого ущерба.

Найденные моим Оперативным Я (и оцененные по критериям моего общего и ситуационного благополучия) аргументы в пользу или против осуществления потребностей А и Б являются дополнительной мотивацией со знаком «+» или «-». Эта дополнительная мотивация присоединяется отдельно к актуальным потребностям А и Б. Происходит суммация первоначальной по-требностной мотивации А и дополнительной А, потребностной мотивации Б с дополнительной Б.

Затем Оперативное Я соотносит ярлыки потребностей А и Б, «обогащенных» найденными в ходе мысленного анализа значимыми аргументами, по критериям их силы и позитивности возможных последствий при их реализации. Суммарная потребность Б++ оказывается весомее, т. е. сильнее и позитивнее, чем суммарная потребность А+. Внимание! – актуальная потребность, суммарная

92

Глава 2

Интегральная модель личности

93

мотивация к достижению определенного состояния которой оказывается более позитивной и сильной, получает автоматическое преимущество в борьбе за свое осуществление. Она (потребность Б++) как бы внушает структурам Субъекта и Я: «Реализуйте именно меня! Последствия будут в целом лучше». В итоге этого давления мое Оперативное Я принимает решение о реализации именно потребности Б++, а не А+ (скорее более сильная потребность Б++ автоматически заставляет его принять это решение).

Получается, что структура Относительно устойчивого Я моей личности лишь констатирует внутреннюю ситуацию с наличием у меня двух конкурирующих потребностей А и Б. Мой Субъект организует предварительный мысленный анализ возможного поведения по их осуществлению и оценивает вероятные результаты. Он предоставляет свои конкретные оценки – значимые аргументы за или против реализации потребностей А и Б – и соотносит, как на весах, обогащенные аргументами их ярлыки. Происходит автоматическое перевешивание чаши весов в сторону одной из этих суммарных потребностей. Субъект «принимает решение» в пользу более «тяжелой» суммарной потребности.

Так кто же является окончательным решателем дальнейшей судьбы личности (что делать, куда идти) – более сильная актуальная суммарная потребность или Оперативное Я?

Не нужно забывать, что ярлыки суммарных актуальных потребностей А+ и Б++ автоматически связываются (ассоциируются) в оперативном поле Субъекта с Поэтому приоритет в принятии решения остается за целостным оперативным концептом «Оперативное Я – суммарная доминирующая по весу потребность Б++». Но и этот концепт, как мы видим, автоматически получает преимущество в оперативном поле Субъекта за счет более сильной и/или более позитивной потребности Б++.

Кто помог ярлыку потребности Б стать более привлекательным в борьбе с ярлыком потребности А, кто нашел дополнительную мотивацию для его относительного усиления? Помог и нашел Субъект в виде своего оперативного поля и Кроме того, вполне возможно, что к этим процессам подключается и общая стилевая потребность в построении более оптимального, более гармоничного поведения. И она также может дополнять

своей мотивацией, т. е. своей направленностью и энергией, более позитивную потребность Б, еще более усиливать ее, превращая оперативный концепт «Оперативное Я – суммарная потребность Б++» в концепт «Оперативное Я – потребность в оптимальном функционировании – суммарная потребность Б++».

Таким образом, первоначально инициируют блок Субъекта для дальнейшего поиска и организации поведения актуальные конкурирующие потребности А и Б. В этой ситуации «буриданова осла» Субъект является личностным средством, добывающим дополнительные аргументы в пользу той или иной актуальной потребности. Свою мотивационную лепту в суммарную силу той или иной конкурирующей потребности добавляет и изначальное стремление к гармоничному функционированию.

Окончательным решателем того, идти в сторону А или в сторону Б, являются, видимо, Субъект и стилевая потребность в гармоничном функционировании личности, всего живого организма. Субъект организовал предварительный анализ плюсов и минусов осуществления потребностей А и Б и выявил значимые аргументы с определенным весом для каждой из них. Более позитивная и конструктивная с точки зрения реализации потребность становится более весомой. Этот ее вес автоматически подкрепляется гармонизирующей потребностью, у которой имеются свои критерии оптимальности и конструктивности функционирования. В итоге работы Субъекта и потребности в оптимальной жизнедеятельности одно из актуальных стремлений становится суммарно более весомым. Оно автоматически становится главным и начинает направлять механизмы Субъекта на организацию поведения именно по его осуществлению.

В случае, когда разум (Субъект) еще слаб или дремлет, часто автоматически перевешивает более сильная или быстрее пришедшая в оперативное поле Субъекта и в поле Сознания потребность (по приоритету силы и первичности осознавания или переживания). У импульсивной личности доводы разума и гармонизирующей потребности просто не успевают появиться и проявиться – Субъект сразу подчиняется более сильной или первой актуализированной потребности и сразу включается соответствующее импульсивному желанию действие (без предварительного «обсуждения и критики»). Т. е. решающим в этом случае оказывается автоматический

94

Глава 2

Интегральная модель личности

95

баланс актуальных желаний – какое из них сильнее или скорее актуализируется, то и заставляет тут же работать на себя Субъект. Его Оперативное Я и оперативное поле начинают быстро выстраивать поведение по осуществлению доминирующего стремления.

Эмоции автоматически сопровождают любую актуальную и активную в данный момент мотивацию любого блока личности, обобщенно выражая с помощью тех или иных переживаний текущее состояние потребностных структур и всего организма.

Наш анализ позволяет заключить, что большинство блоков личности и психики в целом являются изначальными или прижизненно образующимися психологическими средствами осуществления потребностей и тенденций Базовой личности. Потребности и тенденции Базовой личности являются главным, «системообразующим» фактором, корнем любой постоянной или временной функциональной психологической (и нейропсихологической) системы, ее движителем и запускающим механизмом.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |