18

Глава 1

Сущность и структура психики

19

С учетом этих нейропсихологических и нейрофизиологических данных, а также представлений о решающей роли потребностей и эмоций на первых стадиях запуска и управления поведением, можно допустить, что Управляющая психика и является тем фундаментальным психическим механизмом, который мы называем личностью.

Такому нашему пониманию места и функции личности в психике близок подход : «…личность можно рассматривать скорее как центральную подсистему (тогда как в качестве «периферических» индивидуальных подсистем выступают сенсорно-перцептивные процессы), как главный регулятор взаимодействия субъективного мира психической реальности с объективной социальной и предметной средой» (, 2000, с.231).

ИСПОЛНИТЕЛьНАЯ ПСИХИКА человека осуществляет функции поддержания состояния бодрствования, ориентировки, познания («отражения», сохранения и переработки информации), выполнения инстинктивных или задаваемых Управляющей психикой программ движений, речи. Другими словами, к ней можно отнести следующие психические механизмы и функции.

Сознание – в данной модели структуры психики рассматривается как «поле» ясного видения, создающее возможность более отчетливого и глубокого понимания поступающей здесь и теперь, извне и изнутри, информации. Важно, что это не сама поступающая информация, а «экран», на который она проецируется. Сознание позволяет не только четче видеть и понимать происходящее внутри и снаружи, но и соотносить в одном психическом поле (в одной «комнате») актуальную целевую (мо-тивационную) и внешнюю ситуационную информацию, а также соотносить эти мотивационно-эмоциональные и когнитивные психические образования с актуальными моторными схемами выстраиваемого поведения и отдельными действиями. Осознание чего-то происходит за счет наложения высвечиваемой на «экране» сознания актуальной внутренней и внешней информации на незримый образ обобщенного Я («Я вижу лес», «Я хочу поехать в Петербург», и т. п.).

Такой подход к пониманию сознания отличается от традиционного, смешивающего сознание то с личностными отношениями и качествами, то со всем содержанием психики. Нейрофизиологи-

ческим коррелятом сознания, по гипотезе У. Пенфилда, является аппарат регуляции сна и бодрствования, представленный в нервной системе ретикулярной формацией ствола головного мозга и, возможно, некоторыми отделами правого полушария (Пенфилд У., 1958; , 2002).

Познавательные процессы – это традиционно обозначаемые как «психические» процессы ощущения, восприятия, представления, внимания, памяти, мышления и воображения.

Психомоторные процессы – процессы осуществления движений тела: конечностей, головы, органов чувств и др.

Речь – механизмы и процессы восприятия и артикуляции языковых знаков, «вторичных кодов», которые могут обозначать любые процессы и явления, протекающие в психике и за ее пределами. Эта языковая способность универсальна и в другом отношении – она всемодальна, т. е. функционирует в любой психической модальности.

Исполнительные психические процессы и функции изначально прописаны в психике. В процессе онтогенеза они проходят закономерные этапы своего созревания и развития в процессах обучения и спонтанного саморазвития («Психология развития», 2001, и др.).

1.4.

Взаимодействие Управляющей и Исполнительной психики

Все механизмы Исполнительной психики являются средствами для организации оптимального поведения по осуществлению потребностей, желаний и целей личности. Т. е. они обслуживают Управляющую психику, выполняя ее побуждающие, направляющие и организующие указания. Такое естественное деление психических функций и механизмов на «цели и средства» мы обнаруживаем как в психике в целом, так и отдельно в структуре личности.

Под инициирующим руководством актуальных потребностей и целей, выражающих их эмоций, а также аппарата субъекта, в процессе прижизненного развития механизмами Исполни-

20

Глава 1

Сущность и структура психики

21

тельной психики нарабатываются полезные психоинформационные средства-ориентиры – когнитивные образы и представления, слова и предложения, схемы действий. Они существенно расширяют диапазон заданных генотипом значимых ориентиров и способов осуществления первичных потребностей и производных стремлений ( Р., 1996; , 1982).

Существенно, что сама природа первичных потребностей при этом всегда остается одной и той же (см. подходы Мак-Дауголла, Мюррея и Курта Левина в: Хекхаузен Х., 2003). Они действительно многократно и различным образом «опредмечиваются», т. е. их изначальная метанаправленность конкретизируется в соответствии с особенностями и возможностями текущей внешней и внутренней ситуаций. Но потребность не превращается с помощью находимых индивидом конкретных ориентиров и схем действий ее удовлетворения в какую-то другую, как утверждал тьев ( Н., 1971). Например, потребность человека в пище, в достижении состояния сытости, сущностно остается той же самой и при еде с помощью тарелки, вилки и ложки, и при еде руками. Скорее прав , писавший, что потребность в течение жизни все более «вооружается» разнообразными средствами своего осуществления, но по сути остается той же (Симонов П. В., 1984, 1987, 1989, 1998).

1.5.

Связи психики с внешним окружением – Организмом, Социумом и Природой

Если рассматривать живой организм как целое, то мы увидим, что психика является лишь одной из его функций. Материальным органом психики является нервная система и, возможно, по гипотезе , некая волновая биополевая структура ( Н. и др., 1973, 1976). Вопрос об отнесении гормональной системы организма к материальному субстрату психики, о чем говорил , еще ждет своего окончательного решения. Выполняет ли эта система управляющую, организующую целостное поведение функцию? В любом случае, орган психики – лишь часть

целого организма, тела, а не весь организм. Ведь мышцы, внутренние органы, конечности и пр. лишь участвуют в осуществлении поведения, но не являются его центральными организаторами. Органом целостного построения поведения является в первую очередь нервная система.

Психику, конечно, можно рассматривать и как средство осуществления желаний тела. Однако, как давно показано в нейрофизиологических исследованиях, эти потребности тела презентируются именно в психике, и именно она и призвана выстраивать оптимальное поведение по их удовлетворению. С этой точки зрения психика является средством живого организма. Можно и наоборот, тело представлять как инструмент осуществления разнообразных стремлений и тенденций личности, являющейся своего рода «сердцем», центральным регулятором психики и управляющим центром всего организма. Истина, видимо, где-то посередине между этими крайними взглядами. Одно и то же живое тело является по большому счету одновременно и генератором, и исполнителем собственных желаний. В нем сосуществуют обе эти функции. Если посмотреть еще шире, то можно заметить, что личность органически содержит в себе как желания тела, так и общие законы и устремления всей Природы, всего Космоса. И в этом смысле личность не только физиологична, но одновременно и космична.

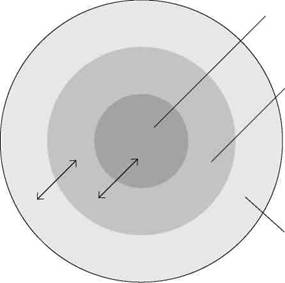

С помощью психики живое существо активно взаимодействует как со своим телом, так и с различными факторами природного и социального окружения, в котором оно изначально находится. Далее, при рассмотрении характеристик личности, мы увидим, что к этим трем средам взаимодействия необходимо добавляются еще две – собственные психика и личность. Здесь важно лишь добавить, что взаимодействие психики и личности с внешним окружением не сводится лишь к взаимодействию с социумом. Думается, абсурдно и сводить все многообразие личности к мифической социальной сущности. Не меньшую роль, чем взаимодействие с социумом, в развитии и функционировании психики и личности человека играет его взаимодействие с собственным организмом, с живой и неживой природной средой, а также с характеристиками своей психики и личности (см. рис. 2). Личность как универсальный управляющий аппарат психики, всего живо-

22

Глава 1

Сущность и структура психики

23

го организма призвана Природой организовывать оптимальное взаимодействие со всеми возможными сферами, как внутренними, так и внешними. И в этом смысле она космична, соотносима с бесконечной системой координат.

Кратко рассмотрев сущность и структуру психики, мы теперь можем перейти к описанию интегральной модели личности.

Глава 2

Интегральная модель личности

Личность |

Социальная сфера |

Природная сфера

Рис. 2. Взаимодействие личности и

психики с окружающими сферами жизни

…Всякий «подлинно человеческий акт» изначально «двойственен»: одновременно духовен и инстинктивен… Каждый феномен человеческой жизни… единство инстинктивно-витальных и культурно-духовных начал…

ШЕЛЕР М. В: «Соврем. западная социология». М.: Политиздат, 1990 (Ю.Н. Давыдов). С. 397

Исполнительная Психика Ж и в о й о р г а н и з м организм вой организм |

2 .1.

Сущность личности как инициирующей, организующей и управляющей психики

Л |

ичность – это часть психики, выполняющая управляющую функцию долговременной и оперативно-ситуативной организации целостного поведения по осуществлению потребностей живого организма. Под организацией целостного поведения понимаются процессы его побуждения, направления, оценивания и выражения его успешности в эмоциях, программирования и регуляции осуществления путем контроля и коррекции. Это инициатор, организатор и регулятор поведения, главная управляющая программа жизни человека, которую мы кратко назвали Управляющей психикой. К этим управляющим процессам относятся и процессы самогармонизации своей личности, психики и всего организма в

24

Глава 1

25

целом. В центральной нервной системе существуют образования, отвечающие за управляющие, личностные функции психики. Это устойчивая мотивационно-эмоциональная система и аппарат оперативной личности – Субъекта.

Биосоциальная и субъектная сущность личности признается многими зарубежными и рядом современных отечественных психологов (З. Фрейд, А. Маслоу, А. Бандура, К. Левин, Г. Айзенк, К. Купер, , П. В. Симонов и др.). Она была очевидна для , и . Например, высказывал четкое мнение об основных факторах детерминации личности: «Личность человека определяется как биологической наследственностью, так и средой» ( Физиол. журн. , 1954, т. 40, № 5, с. 618). Известно представление о существовании первичной эндопсихической и производной от нее экзопсихической составляющих психики и личности: ««эндопсихика»… внутренний механизм человеческой личности… «темперамент», «характер» и «умственная одаренность». …Эндопсихика составляет… ядро человеческой личности, главную ее основу, отражаясь в значительной степени и на экзопсихических ее проявлениях. …экзопсихические проявления… отражают на себе в большей или меньшей степени внешние, окружающие человека условия…некоторые экзопрояв-ления (миросозерцание…) отличаются… такой же прочностью, как и …эндопсихика, оставаясь иногда неизменными до конца жизни (привычки, отношения…), несмотря на перемену внешних условий…» ( Ф., 2000, с. 17-20) .

Очень точно биокультурную сущность личности выразил философский антрополог Макс Шелер: «…Всякий «подлинно человеческий акт» изначально «двойственен»: одновременно духовен и инстинктивен. …Каждый феномен человеческой жизни… единство инстинктивно-витальных и культурно-духовных начал…»» (Шелер М., 1990, с. 397).

Предпринятое в советское время в угоду господствующей идеологии выбрасывание из личности ее корней – системы природных потребностей и темперамента, размещение их в мифическом «индивиде» разрушило, на мой взгляд, целостный взгляд на личность, естественную логику ее детерминации. Фактически в структуре личности поменяли местами причины (изначальные

потребности и характерологические тенденции) и их следствия (мотивы, цели), нарушили соотношение их значимости, сопод-чиненность того и другого (, 1971). Такой идеологический трюк исказил естественную иерархию потребностей и производных от них мотиваций, разрушил их единство в структуре личности, о котором писали , З. Фрейд, К. Левин, и др.

Биосоциальная детерминация управляющих функций личности подтверждается последними результатами психогенетических исследований. Они убедительно доказывают, что по крайней мере на 30% – 60% основные черты личности, составляющие ее темперамент и характер, определяются генотипом (Г о л м а н Д ., 1988; «Детство идеальное и настоящее» – статьи Пломина Р. и Матени-младшего А. П.,1994; Купер К., 2000; С. с соавт., 2004, и др.). Эти черты являются сплавом определенной мотивации, задающей их изначальную значимость и метанаправленность, и общих схем поведения. Биологическая сущность физиологических и базовых психологических потребностей также показана в экспериментах и очевидна (До л ь н и к В. Р ., 1996, 2006; Милнер П., 1973; , 1992; Симонов П. В., 1989,1998; Buss D.M., 1991). Эти данные позволяют уверенно утверждать, что личностью и рождаются, и становятся.

2.2.

Структура личности

Любое живое существо всегда актуально или потенциально мотивировано. Этот факт, возможно, и является главным показателем или критерием его жизненности. Под мотивацией здесь понимается стремление (как побуждающий и направляющий импульс) устранить несоответствие между наличным и желаемым состояниями и образами себя. Эта структура мотивационного образования является универсальной, т. е. принципиально одной и той же на любом из уровней личности. Именно эта «мотивационность» и позволяет считать образования всех блоков личности личностными. Любая мотивация, помимо направленного импульса стремления, является отношением к себе и к внешней ситуации, обладает значимостью и поэтому является еще и ценностью. Помимо этих

26

Глава 2

Интегральная модель личности

27

|

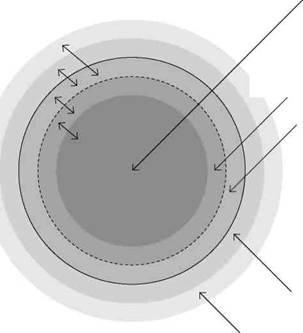

Базовый уровень |

Относительно устойчивый уровень |

Оперативно-ситуативный уровень |

особенностей, любые стремления изначально имеют двойственную, полярную природу. Каждому из них противостоит противоположное по направленности побуждение. Этот атрибут любой мотивации также является одним из ее существенных признаков. В структуре личности взрослого сосуществуют и находятся в определенной иерархии наследственно заданные и прижизненно образующиеся блоки. Последние возникают как на базе первичных личностных образований, так и с учетом особенностей внешней среды. Можно выделить три уровня личности по критериям генотип-средовой обусловленности и степени постоянства, устойчивости ее образований.

1. Базовый уровень – это постоянные, преимущественно генетически детерминируемые образования, составляющие блоки Базовой личности и Первичных эмоций. Они составляют ядро личности.

2. Относительно устойчивый уровень представлен прижизненными образованиями блоков Я-личности, Значимого опыта (Инструментальной личности) и Вторичных эмоций, детерминируемыми как генетическими и субъектными, так и средовыми факторами.

3. Оперативно-ситуативный уровень – прижизненные, кратковременные и ситуативные цели и подцели, формирующиеся здесь и теперь в аппарате Субъекта. Ситуативные образования личности образуются под влиянием всех трех факторов (генотип-среда-субъект), но в большей мере – активностью Субъекта и средой (рис. 3).

Тщательный анализ позволяет, кроме того, определить два больших отдела личности, различающихся по критерию кратковременности и ситуативности их образований: Мотивационно-эмоциональный отдел и блок Субъекта. Их общая структура представлена на рис. 4.

Мотивационно-эмоциональный отдел содержит два первых уровня личностных образований – Базовый (природный) и Относительно устойчивый, блок Субъекта – третий Оперативно-ситуативный уровень.

Как видно на рисунке 4, Мотивационно-эмоциональный отдел содержит у взрослого человека четыре блока, отличающиеся постоянством или относительной устойчивостью. Из них три мо-тивационных блока обозначены как Базовая личность, Я-личность и Значимый опыт (Инструментальная личность). Сфера первичных и вторичных Эмоций составляет четвертый блок.

Рис. 3. Схема уровней личности по критериям генотип-средовой обусловленности и по степени постоянства их образований

Рассмотрим сначала особенности и состав конституциональных, постоянных по содержанию природных блоков, затем относительно-устойчивых блоков, и далее перейдем к описанию сущности и функций Субъекта.

Мотивационно-эмоциональный отдел (природные блоки личности)

Блоки Базовая личность и Первичные эмоции являются изначально заданными ПРИРОДНЫМИ блоками личности. Их содержательная и функциональная сущность встроена в нервно-психическую конституцию организма. Остальные компоненты этого отдела – относительно устойчивые блоки Я-личность и Значимый опыт – образуются постепенно в течение жизни человека на

28

Глава 2

Интегральная модель личности

29

ЛИЧНОСТЬ |

Субъект (оперативный центр личности) | __ | ||

Оперативное поле субъекта | |||

Ситуативная личность | |||

Мотивационно- эмоциональный блок | ||

Базовая личность | ||

Я-личность | ||

Значимый опыт | ||

Эмоции | ||

Г55

тивные цели, подцели или образования значимого опыта. Именно этот фундаментальный факт и позволяет объединить все мотива-ционные блоки личности в единый ее отдел. В структуре любого мотивационного образования, например, пищевой потребности можно выделить четыре основных компонента. К ним относятся:

– наличное состояние и его смутный, но имеющий общую ме-танаправленность образ (например, чувство голода),

– желаемое состояние и его обобщенный образ (например, сытость; такой образ может быть и интероцептивным),

– переживание и интуитивный образ несоответствия между ними,

– переживание стремления, желания устранить это различие (т. е. в нашем случае – утолить голод, достичь состояния сытости).

Объединяющим все эти состояния, переживания и образы потребности (или цели) моментом является стремление (направляющий и побуждающий «импульс»). В строгом смысле под мотивацией (потребностью, мотивом, целью и т. п.) следует понимать стремление человека (или животного) устранить несоответствие между состоянием и образом наличного себя в наличной ситуации и состоянием и образом желаемого, будущего себя в желаемой ситуации. Такую же структуру имеет и любая конкретнейшая ситуативная микроцель.

Рис. 4. Схема общей структуры личности основе этой внутренней биологической личностной базы, субъектной активности личности (также идущей изнутри) и внешних воздействий телесной, социальной и природной среды. Они в гораздо большей степени изменчивы, чем природные блоки личности. Хотелось бы еще раз отдельно остановиться на естественной, заданной природой структуре любого мотивационного образо-вани я личности. Она является универсальной, т. е. принципиально одной и той же на любом уровне личности, будь то базовые потребности, Я-отношения и Я-образы, мотивы, конкретные ситуа - 30 Глава 2 |

Целостное Я личности (которое будет рассмотрено ниже) незримо входит в эти переживания и образы потребности или цели: как «наличное» Я, как еще только «желаемое» Я, как Я, несущее в себе переживание несоответствия между ними, и как Я, стремящееся устранить это внутреннее несоответствие (, 1981). С личности начинается процесс актуализации потребности или постановки цели и достижением ею определенного желаемого состояния заканчивается. Расщепляясь, в случае потребности, естественным, эндогенным образом на «наличное» и «желаемое» состояние, личность автоматически как бы раздваивает и восприятие и оценку окружающей ее обстановки на два вида ситуаций – на ситуацию наличную и ситуацию желаемую. Человек (как и любое другое живое существо) практически всегда мотивирован – он мотивированно воспринимает и относится к большинству жизненных ситуаций.

Выше уже говорилось о том, что каждому стремлению или эмоции потенциально противостоит противоположный по направленности и общей положительной или отрицательной оценке

Интегральная модель личности 31

вид стремления или эмоции (например, изначальному стремлению жить – мотивационная тенденция к смерти, стремлению к автономности – тенденция к зависимости, положительным эмоциям – отрицательные). Более того, полярные по направленности и знаку мотивации и эмоции обеспечиваются различными нейрофизиологическими структурами и биохимическими процессами ( 1966; 2004). Такая полярность свойств имеется и в Исполнительной психике (образное и вербальное мышление, осознаваемое – неосознаваемое, запоминание – забывание, и т. п.). Китайские мыслители усматривали такую двойственную сущность «инь-ян» в любом проявлении Природы.

Любая мотивация, исходя из определения ее сущности, является всегда значимым отношением и определенной ценностью. Так об этом пишет А. Маслоу: «То, что я называю основными потребностями, скорее всего присуще всему человечеству, стало быть, у человечества есть и общие ценности. …Свойства конституции индивида определяют его выборы, что касается отношения к самому себе, к цивилизации, к миру, то есть создают ценности» ( 1997, с. 189). В противном случае мотивация просто перестает быть мотивацией. И эти аспекты мотивации, которые мы называем отношениями и ценностями, могут как осознаваться, так и быть в тени, осуществляя свою оценочную и направляющую работу по большей части скрыто, неосознанно для нашего интуитивного целостного Я, всегда имеющего свое представительство в аппарате Субъекта.

Базовая личность (биологическая основа личности)

Поскольку именно потребности и производные от них трансформации – мотивы, интересы, убеждения, стремления, влечения, желания, ценностные ориентации и т. п. – представляют основу и движущую силу человеческого поведения, его побуждение и цель, эти потребности следует рассматривать как ядро личности, как самую существенную ее характеристику. … Характеристика личности начинается с уяснения и анализа ее потребностей.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |