В последних числах ноября 1944 года нашу часть перебросили в район города Гиртаколи. Нам объяснили, что при освобождении этого района советскими войсками, в лесном массиве, который в отдельных местах подходил почти до окраины города, осталась крупная группировка немецких войск. Они, совместно с бандой, скрывающейся на территории Кедайнайского и Росяйняйского уездов, совершают нападения на тылы наших войск, взрывают железные дороги и мосты. Нашим 31-ому и 112-ому полкам приказано ликвидировать эту группировку. Все, что имеется о противнике – карта, масштабом 1:100.000 м, с нанесенным предполагаемым районом их расположения. Карта 1939 года. За прошедшие годы многое изменилось: где не было леса – появились отдельные рощи, из хуторов образовался крупный населенный пункт. Наконец, устарели дороги и тропы. Решено было произвести разведку с целью уточнения объектов, нанесенных на карту, изменения сети дорог, планы населенных пунктов и, главное, информацию о противнике.

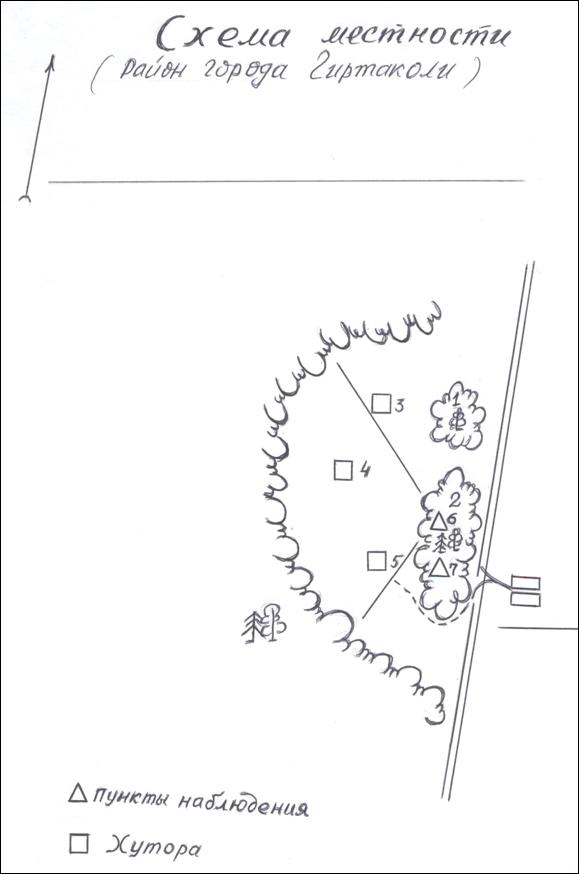

С пятью бойцами мы вышли во втором часу ночи из части, расположенной в городе Гиртаколи. Должны пройти вдоль шоссе и выйти к северной части рощи № 2 (смотри схему). К рассвету занять наблюдательный пункт в северо-западной части рощи, пункт № 6. Вести наблюдение в секторе: хутора № 3,4, указанный участок, и все, что там есть (результаты наблюдения) отразить на схеме. Возвращаться тем же маршрутом, вернуться надо не позднее 19 часов.

С трудом передвигались по незнакомой местности, в темноте, пройти должны, по карте, около 12 километров. К назначенному пункту пришли, когда начало светать. Осторожно обошли вокруг предполагаемого пункта и определились, кому и как устроиться и кому что делать. За короткий зимний день мы сумели зафиксировать, что: поляна полукругом ограничивается лесом, размеры ее – около 2 километров в длину (с юга на север) и около 1,5 километра в ширину (2 х 1,5 км). На поляне расположились три хутора, по несколько строений в каждом. Для удобства мы пронумеровали всевозможные ориентиры, в том числе и хутора. Когда начался рассвет, из этих хуторов стали выходить по три-четыре человека вооруженных людей с тяжелыми ношами и уходить в сторону леса (смотри схему). Нанеся все увиденное на схему, доложили по возвращению командованию части. Военный Совет, обсудив обстановку, решил: 1) операцию по ликвидации группировки начинать по прибытию 112-ого полка, который находится в сорока километрах от города Гиртаколи; 2) в ночь на 26 ноября проверить один из хуторов, с целью взятия «языка», из числа бойцов литовской повстанческой армии или лиц, поддерживающих связь с бандформированием.

Вышли в час ночи в составе 10 человек. Старшим назначен лейтенант Носок, заместитель начальника 13-ой заставы, и все пять человек нашей группы, как уже знающей местность и обстановку. В этот раз прошли довольно быстро по уже знакомой нам местности и около трех часов достигли хутора № 5. Хутор охранял часовой, которого мы быстро сняли и ворвались в дом. В доме оказалась семья и двое мужчин, один из которых – хозяин дома, работавший лесничим, второй – гость. Без шума и криков обыскали дом, нашли оружие, принадлежавшее гостю. Автомат немецкого производства и более сотни патронов. Лейтенант Носок тщательно проверяет документы и вещи, принадлежащие гостю. На улице мы допрашиваем часового, который сказал, что он сын хозяина дома, а приехавший к ним человек представился

Схема местности

старшим лесничим, что его выставили охранять начальника, выдав ему оружие – карабин советского производства, 1944 года выпуска!

Начало светать, пора было уже уходить. Забрали обоих мужчин, гостя и часового. Конечно, мы поняли, что документы лесничего – это прикрытие. По тому, как его охраняли – он не рядовой.

Возвращаемся по ранее намеченному маршруту, вдоль опушки леса справа от нас. И вдруг нас обстреляли. Огонь ведут со стороны леса, с правой стороны, людей не видно. Мы залегли, чтобы разглядеть, откуда идет стрельба, пули свистят, раненных пока нет. Мы же не стреляем, потому что никого не видим. Прошли 2-3 томительных минуты, в сумерках заметили около двадцати человек, атакующих нас, расстояние показалось примерно 150-200 метров. Подпускаем ближе, остается около ста метров. Мы дружно открыли огонь со всех автоматов и ручного пулемета. Часть противников стала падать, другая продолжает атаку, ведя огонь на ходу. Ранен у нас Захарченко, лейтенант Носок приподнялся, желая что-то сказать, не успел – упал, сраженный насмерть. Бой продолжается. Я принял командование: «Подготовить гранаты!». Число атакующих значительно уменьшилось, но они продолжают атаку, всё ближе и ближе. Дальше допускать нельзя. Подаю команду: «Гранаты!» - и полетели десяток гранат. Ведем огонь со всего оружия, что у нас есть. Семик Михаил приподнялся, пытаясь бросить гранату – не успел, пуля противника угодила в его гранату, и она взорвалась в его руках, оторвав ему левое плечо. Он рухнул, как будто его сбросили. Убит. Но наступающие, оставшиеся в живых 4 или 5 человек стали уходить в сторону леса. Мы их преследовать не стали. Подобрав убитых и раненных, вместе с двумя пленными, возвратились с тяжелыми потерями. И взятые «языки» не радовали. На допросе оба дали признательные показания. «Гость» оказался начальником штаба батальона литовской повстанческой армии – «язык» был отличный.

Когда я вспоминаю этот бой, перед глазами стоят так нелепо погибший от собственной гранаты Семик Михаил, лежащий лицом вниз лейтенант Носок, его офицерский ремень пробит пулей. Захарченко тяжело ранен в правую руку. Все они были рядом со мной, в 3-5 метрах!

Во второй половине дня прибыли в порт Петропавловск-Камчатский. После встречи и размещения нас по гостиницам, сказали, чтобы завтра, к 10 часам прибыть в штаб округа (Камчатского пограничного округа) за назначением. На дорогу от города Зайсан Восточно-Казахстанской области до Петропавловска-Камчатского ушло 29 суток. Что дальше нас ждет – скажут завтра.

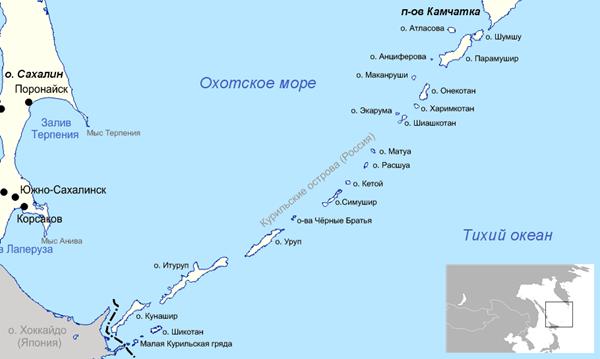

Полуостров Камчатка – наш, советский, там наши города и население, крупный портовый город Петропавловск, где мы остановились. Нас интересуют некоторые данные о Курильских островах, где расположены пограничные отряды. Читаем литературу: Курильские острова – архипелаг на границе Охотского моря с Тихим океаном, расположены между островом Хоккайдо (Япония) и полуостровом Камчатка. Включают более 20 значительных островов и множество мелких островков и скал, входящих в состав Сахалинской области СССР. Общая площадь – 13,6 тысяч квадратных километров. Состоят из двух параллельных гряд островов, представляющих собой вершины мощных подводных хребтов: Большой Курильской гряды, вытянутой на 1200 километров, и Малой Курильской гряды, которая окаймляет только южные оконечности Курильских островов (120 км), отделяясь от них Южно–Курильским проливом. Курильские острова разделены глубокими проливами, в том числе Крузенштерна и Буссоль, которые делят Большую гряду на три группы островов: северную (острова Шумшу, Атласова, Парамушир, Маканруши, Онекотан и др.), среднюю (Расшуа, Матуа, Кетой, Симушир) и южную (Уруп, Итуруп, Кунашир и Шикотан). На выделенных шрифтом и подчеркнутых островах

|

дислоцировались воинские части, в том числе и пограничные войска.

Курильские острова. Фото Internet

Кто из нас и куда попадет – скажут завтра. А пока внимание к семье. Моя добрая, красивая и скромная Раиса Абдулловна, старшей дочери Алие –четвертый год, младшей – Галие – второй годик. Они тоже тяжело перенесли пятидневную качку. Сейчас спят на одной кровати довольно скромно обставленной офицерской гостиницы. Мы с женой разговариваем шепотом, чтобы не разбудить детей. «А сколько ещё плыть до этих островов, где части дислоцируются?» - спрашивает жена. И ей досталось за эти пятеро суток, сама тяжело переносила качку, да за детьми ухаживала, помогала, успокаивала, кормила. Хорошо, что у неё огромное терпение, рассудительность. «До островов не так далеко, - отвечаю ей, - до Северо-Курильска на военном корабле – 8 часов, а до Симушира – сутки, до Итурупа – до полутора суток. Корабли быстроходные, в два раза быстрее, чем электроход «Азия». Не переживай, мы же получили первую закалку. Давай будем спать». Только легли мы, проснулась старшая и с сонными глазами спрашивает: «Мама, мы приехали или нет, что-то качает?». Не прошли ещё у ребенка последствия этой пятидневной зыби (медленной качки). Успокоили ребенка и уложили.

К десяти часам следующего дня мы встретились в штабе округа. Первым вышел от генерала Табакаев, широкая улыбка, на седьмом небе! Его оставили на Камчатке – заместителем начальника Озерновской заставы. Он на всех инстанциях просил, чтобы его оставили на Камчатке по состоянию здоровья жены. Удовлетворили его просьбу. Вторым вышел Володя Аргудаев, его направили на остров Симушир заместителем начальника второй заставы (первой погранкомендатуры, 109-го погранотряда). Третьим – Галузин, - заместителем начальника первой заставы (первой погранкомендатуры, 109-го погранотряда), остров Симушир. Все определились, кроме меня. Захожу я. Генерал, рядом с ним начальник отдела кадров, подполковник, докладывает: «Начальником погранвойск на Тихом океане капитан Рахимов назначен заместителем коменданта первой комендатуры, он же начальник разведки». Генерал же предложил мне должность заместителя начальника отдела разведки 109-го погранотряда, дислоцирующегося на острове Парамушир, на самый большой остров северной части Курильской гряды. На острове – портовый город Северо-Курильск, районный центр Северо-Курильского района. Население – около 20 тысяч человек. «Назначим Вас заместителем начальника отдела разведки. А пока будете временно исполнять должность начальника отдела разведки (он же заместитель начальника отряда по разведке). Вчера поступила телеграмма от Агеева (полковник Агеев – начальник 109-го погранотряда), просит срочно откомандировать Попова, начальника отдела, во Владивосток в связи с тяжелым заболеванием жены. Соглашайся». Для меня это – повышение в должности и в зарплате, и жить оставаться в городе, какой не есть, удобнее, чем на Симушире. «Согласен, товарищ генерал. Буду стараться». «Поживите, через пару дней туда пойдет сторожевой корабль «Киров» и развезет вас по местам».

Город Северо-Курильск

Попрощавшись с товарищами, которые остались на корабле, мы с семьей высадились в городе Северо-Курильск. Маленький, но очень шумный портовый город, у причалов стоят рыболовецкие, торговые, транспортные, пассажирские пароходы. Немного в стороне – военные корабли, малые суда пограничных частей. Через пролив, напротив города, в двух милях – остров Шумшу, ровнейший остров, как будто природа создала его для аэродрома. На нем и аэродром, и приемо-передаточный радиоцентр, навигационное оборудование и др. Город Северо-Курильск состоит, в основном, из одно-двухэтажных деревянных домов. Из промышленных предприятий: рыбоконсервный, туковый, судоремонтный заводы и кондитерская фабрика. Население – около 20 тысяч человек, занято на этих предприятиях и приписанных судах (рыбаки, портовые рабочие и военнослужащие).

Встретили нас офицеры, сразу же отвезли на подготовленную квартиру, вернее, домик из двух комнат и кухни, печного отопления. Мы все, жена и дети довольны, что сидим на твердой земле, да ещё в отдельном уютном домике. Соседом оказался начальник политотдела отряда полковник Денисов. Довольно молодой полковник, не по возрасту седой, недавно похоронил 17-ти летнюю дочь, утонувшую, купаясь в высокогорном озере вулканического происхождения. Сосед нас также принял гостеприимно, напоил чаем и на первое время дал нам необходимую посуду. Итак, мы обосновались в городе Северо-Курильске. Надолго ли?

Отдел принял, а на следующий день, к вечеру, уже «трясли потники» (тоқымын қағу – казахский обычай чистить потники, чтобы конь не набил спину) отъезжающему Попову, с обязательным присутствием спирта, шампанского и обильной закуски из рыбопродуктов: красной икры, крабов, малосольной сельди и т. д., потому что поздно вечером он должен отбыть во Владивосток на теплоходе «Норильск». Это было во второй половине августа месяца 1952 года.

Рабочие дни идут так же, как и на материке. Но здесь сложнее тем, что передвижение только по воде. Сухопутных дорог для автомашин, даже для гужевого транспорта мало. На небольшие расстояния идем пешими по гористым, каменистым дорогам довольно резко пересеченной местности. Командировки, в основном, по своим подразделениям: заставам, постам, контрольно-пропускным пунктам. Все вроде идет нормально.

Особенности. Привыкаем к особым условиям охраны морской границы. Снабжение значительно лучше, чем на материке, особенно по сравнению с Казахстаном, откуда мы приехали. Обилие рыбопродуктов (разной рыбы, красной икры), сливочного масла, мяса, мороженого в блоках – все свободно и никаких очередей. По выходным идем на рыбалку, интересно ловить самим, на крючки, на блесну; иногда всей семьей проводим время на морском берегу.

Живем и работаем два месяца, привыкли к шумной городской жизни, к частым штормам и землетрясениям. Написали письма ко всем нашим родным, знакомым и сослуживцам, оставшимся на материке. Но неожиданно для нас получаем телеграмму от начальника погранвойск на Тихом океане, генерала Зырянова. Содержание телеграммы: «Отправьте Рахимова по назначению – остров Симушир. На Северо-Курильск навигация круглый год, направим замену в любое время. Зырянов».

Мы опять упаковываем вещи, сдаем все, что принимали по работе и ждем, когда придет корабль, который должен нас доставить на остров Симушир.

Остров Симушир

Знакомимся пока с островом. В материалах, имеющихся в штабе отряда, написано, что остров Симушир находится в средней части Большой гряды Курильских островов. Площадь – 320 км2, высота – до 1539 метров.

Цепь вулканических конусов, слившихся подножьями, действующий вулкан Прево (1360 м). Остров Симушир вытянут с юго-запада на северо-восток на 59 километров, при ширине от 3,6 до 13 километров и имеет форму грубого прямоугольника, пережатого до 3,6 км в средней части. Высокие потухшие и действующие вулканические массивы соединены здесь холмистыми поверхностями и низменностями, ещё недавно бывшими под уровнем моря. Сравнительно ровная северная и северо-восточная часть острова, где расположена (дислоцируется) первая погранкомендатура. Военный городок – у самого берега бухты Буратон (Броутона).

Остров Симушир. Фото Internet

В южной части острова возвышается величественный вулкан Симусиру (пик Прево) 1360 метров высотой, в 5 километрах юго-западнее его – гора Суехиро (644 м). Вместе с конусом Симусиру она занимает южную часть острова. Южная часть, расширяющаяся до 13 километров, занята вулканическим массивом горы Мильна. Все высокие массивы и большая часть холмов здесь сложены кристаллическими горными породами, базальты горы Симусиру использовались айнами (коренными жителями Курильских островов) для изготовления наконечников стрел.

Склоны гор обычно круты, расчленены глубокими эрозионными бороздами, с обрывами и крутизнами, а местами покрыты у подножья каменными осыпями.

Сухопутных дорог на острове нет. В зимнее время, когда выпадет довольно большой слой снега, пограничники передвигаются по более равнинным местам на лыжах, а горные кручи и хребты преодолевают пешими. Самый продолжительный горный хребет в средней части от горы Комой (244 м) и пика Ура-то-мане (Уратман) до вершины Макадзуки, с крутыми обрывами с обеих сторон (со стороны Тихого океана и Охотского моря) преодолевается по натянутому канату. Скорость ветра иногда достигает 40 метров в секунду. С восточной стороны на берегу Тихого океана расположена погранзастава № 3. За хребтом, со стороны Охотского моря – застава № 2. Недалеко от заставы – небольшие речки, на которых установлены примитивные «гидрушки» - ГЭС, освещающие жилые помещения заставы.

Речная сеть на острове негуста. Небольшие речки и ручьи (большинство из них нерестовые) растекаются от горных массивов во все стороны, впадая в бухты и нередко низвергаясь высокими водопадами с береговых круч. Речка Самусиру стекает с западного склона горы Мильна в бухту Самусиру и в прилив достаточно глубока в устье, чтобы войти в неё на шлюпках. Несколько речек на юго-восточном берегу несут воду в бухту Накаура. Водопады доступны на юго-западном берегу. При отливах можно пройти по прибойной полосе и встретить стометровый водопад. В срединной низине у подножья вулкана Симусиру находится небольшое, но глубокое бессточное озеро. Старожилы называют его «озеро Бирюзовое».

Растительный покров острова Симушир более разнообразен, чем на других островах, расположенных севернее. Наибольшую площадь занимают заросли кедрового стланика, кустарниковой ольхи. Несколько меньшую площадь – каменная береза, в местах, защищенных от ветров. На плоских поверхностях морских и речных террас значительные площади заняты травяными и моховыми болотами.

В морских водах много сивуча, лежбища которого находятся на юго-западе и северо-востоке с океанской стороны острова на прибрежных скалах. Много нерпы, редко встречается морской бобр. На скалистых побережьях множество морской птицы, на море – несметное количество уток. Из наземных млекопитающих – много мелких грызунов и лисиц, встречается песец. Северный берег большей частью скалист. Поблизости имеются подводные банки и надводные скалы.

Бухта Буратон в состоянии вместить в себя несколько десятков военных судов, это лучшая бухта на северо-востоке, и в будущем она будет полезна как морской военный порт. Это типичная кратерная бухта формы полумесяца, оконтуренная крутыми и высокими пемзовыми стенками древнего кратера. Площадь 1,8 х 5,4 км.

Бухта Симусиру (Мильна, Milne bay), вдаваясь в глубь берега на 0,9 км и имея ширину около 3,7 км, является открытой, но вполне защищенной от восточных и южных ветров, глубина её 16-18 метров, песчаный грунт, побережье отлогое, низменное.

Близ устья реки Симусиру на месте удобной высадки у японцев находился лисий питомник. В настоящее время здесь образовался рабочий поселок «Скалистый» китобойного комбината, на котором работают около 800 человек. Общая численность населения – более полторы тысячи человек. Кроме китобойного комбината поблизости расположена метеостанция и подразделения артиллерийских и ракетно-технических войск.

Эти данные мы узнали из документов, имеющихся в штабе отряда. Теперь нам предстоит жить и нести службу в этих местах. В октябре 1952 года мы прибыли на остров Симушир, у причала бухты Буратон нас встречают: комендант участка подполковник Бабенко, начальник штаба майор Власов, заместитель коменданта по снабжению старший лейтенант и наши старые знакомые Володя Аргудяев и Виталий Галузин.

Приняли нас хорошо, устроили общий обед и отвезли в подготовленную квартиру двухквартирного дома, сложенного из деревянных брусьев. Всё, что мы читали в документах, видим своими глазами, стоим на этой далекой, недавно освоенной земле.

Через пару дней комендант предложил мне и ещё двум офицерам пройти по острову пешими. Побывать на всех заставах, заодно изучая территорию, пути движения по острову после закрытия навигации. Передвижение по острову очень сложное. Дорог нет. Иногда заметны отдельные обрывки тропинок, протоптанные людьми. Крутые, скалистые подъемы и спуски, осыпи, обрывы затрудняют движение. Максимальная нагрузка – 23-25 километров в день. От бухты Буратона до поселка «Скалистый», где стоит наша первая застава, нужно идти два дня.

Прошли остров с севера до его юго-западной оконечности. Попутно изучая возможные ориентиры, на случай, если застанет в пути снегопад, метель, а иногда густой туман (в летнее время). Места расположения землянок, которые в зимнее время служат местом спасения от непогоды.

В этих землянках всегда бывают заготовлены нарубленные дрова, прямо вложенные в железные печки. По законам Севера обязательно оставляют крупу, соль, спички, сухари. Такие землянки устраивают через каждые 8-10 километров пешеходного пути. Изучаем участки пути, которые бывают непроходимыми в отдельные периоды года, возможные обвалы, оплывины, подтопления после ливней и тому подобное.

Видели мы заросли бамбука карликового, внешне похожего на настоящий, только низкорослого, от 0,6 до 1,5 метров высотой. Причем, чем дальше к югу продвигались, тем крупнее становился бамбук.

Крупные кустарниковые заросли ольхи, рябины и, редко, «каменные» березы. Березы низкорослые, перекрученные, шишковатые, особенно растущие на незащищенной от ветров местности. В ущельях, в защищенных от ветра местах встречаются и стройные березы, кедры, рябина.

На этом пути мы преодолели более десятка ручьев и речек, через которые можно просто перешагнуть. Но в них водится форель – настоящая царская рыба. На второй день мы подошли к тому замкнутому озеру, о котором читали в документах. Стоя в 500 метрах от берега видишь неописуемую красоту! Чаша (круглая) озера, заросшая по берегу зеленым кустарником, отражающимся в водной глади, отчего, начиная от поверхности озера и высоко вверх, в атмосфере, все кажется бирюзовым. Любуешься, глаз не оторвать! Уходим, оглядываясь назад, на озеро. Мы ещё вернемся сюда.

Проходя более равнинным участком острова, где расположены воинские части и метеостанция, видели заросли многолетних бобовых растений. Недалеко отсюда бывший лисопитомник. Чтобы содержать лис, японцы завезли на остров мышей и крыс, которые росли и размножались, поедая засеянные японцами же многолетние бобовые культуры. Так японцы без больших затрат выращивали чернобурых и серебристых лисиц, меха которых очень дорого ценятся. После ухода японцев питомники разорили, лис выпустили на волю и они самостоятельно, без участия людей, росли и размножались. Их развелось так много, что можно было охотиться на этих чернобурых и серебристых красавиц.

Китобойный промысел

На китобойном комбинате договорились, что я со своей семьей буду зимовать в поселке китобойцев «Скалистый». Директор комбината Василий Андреевич Гордейчук обещал дать квартиру и обеспечить на зиму топливом. На следующий день на комбинатском катере возвращаемся в штаб комендатуры, и на этом же катере я должен переехать в поселок. Переехали, устроились, живем уже около недели и вдруг… в пятом часу ночи с 4 на 5 ноября проснулись от сильного землетрясения. Дети спят, мы с женой вышли, походили, посмотрели, как от рядом стоящей скалы летели камни к берегу океана. Подождали, легли, но уснуть не успели, прибегает связной, сообщает, что всех офицеров приглашают к аппарату.

Вот что было передано по аппарату: «У аппарата Агеев, передаем открытым текстом. Слушайте все! Город Северо-Курильск разрушен и смыт полностью цунами. Штаб разрушен, документы пропали. Вал идет со скоростью примерно 450 км в час на юго-запад. Примите меры безопасности людей, боеприпасов, продовольствия. Установить прожектора у берегов с океанской стороны и круглосуточное наблюдение. Обстановку докладывать по четным часам. 6 ноября по островам пойдет сторожевой корабль «Дзержинский». Руководителям прибыть на Парамушир с этим кораблем. Получите подробные указания и документы. Агеев. 5 ноября 1952 года, 7 часов 31 минута».

За несколько часов мы вместе с руководством и специалистами китобойного комбината установили круглосуточное наблюдение за океаном, осветили прожекторами поселок и побережье океана, вывезли продовольствие и боеприпасы на безопасные места. Радисты комбината (по международному договору все радиостанции, работающие в бассейнах морей и океанов, два раза в каждый час прекращают работу и только слушают возможные сигналы SOS) засекли, что американская радиостанция открытым текстом передавала: «Американское военное командование оповещает жителей тихоокеанского побережья, что цунами, образовавшееся от сильного землетрясения и пересекающее Тихий океан, распространяется со средней скоростью 750-800 км в час с востока на запад в направлении Камчатки и Курильских островов».

Население поселка в панике. Пришлось проводить разъяснительную работу, что у нас установлено наблюдение и в случае чего население своевременно будет оповещено. В одиннадцатом часу часовой, стоящий у берега, доложил, что прошло 3-4 волны, нехарактерных для обычных волн: значительно длиннее и проходящие по диагонали к действующим волнам (наискосок), пересиливая ветровые волны. Мы подсчитали, что по времени это - затухающие волны цунами. В течение дня и до следующего утра ничего тревожного не было замечено.

К вечеру 6 ноября подошел корабль «Дзержинский» и мы отбыли в направлении острова Парамушир. Попутно взяли всех офицеров, которым было приказано явиться. В седьмом часу вечера (к 19.00) 7 ноября прибыли к острову Парамушир. Ещё с борта корабля увидели, что место, где стоял город – опустело. На сопках напротив Северо-Курильска горели костры, вокруг которых ходили фигуры, силуэтами мало напоминавшие людей, кто в чем одет или только прикрыт. Это были оставшиеся в живых люди, лишившиеся крова, одежды - всего, ожидающие помощи и эвакуации. Шел снег, мела метель…. В ночь мы остались на корабле.

Что мы увидели утром, выйдя на берег к причалу! В результате стихийного бедствия на месте города Северо-Курильска образовалась почти пустая площадь, в несколько квадратных километров. О существовании здесь города напоминают лишь отдельные фундаменты снесенных волной зданий, выброшенных обратно на берег крыш да одиноко стоящий памятник воинам Советской Армии – стальной трехгранный обелиск. Беспорядочно разбросаны машины, станки, далеко вверх заброшены небольшие катера и самоходные баржи. Удивительно, что тяжелые танки, опрокинутые кверху гусеницами, оттащило волной на несколько метров от места стоянки.

Городская территория образована низменностью, постепенно возвышающейся к склонам гор. Низменность, высотой 1-5 метров над уровнем моря, окаймляется террасовидными возвышенностями, лежащими у склонов гор, окружающих город, низменность пересекается речкой, впадающей в залив. На террасовидных берегах речки, на высоте 10-20 метров расположены окраинные дома Северо-Курильска. В этом же районе было здание штаба пограничного отряда, а чуть поодаль – дом начальника отряда полковника Агеева. Поэтому и его дом сохранился, и сами остались живыми и здоровыми. А здание штаба снесло вниз, к заливу, на 20-25 метров в полуразрушенном состоянии. Такая жуткая картина и на войне встречается нечасто, чтобы вмиг вместо города образовалась пустота.

Часовой, стоявший в ту ночь у штаба отряда, рассказал следующее:

«В 4 часа утра 5 ноября в городе Северо-Курильске началось сильное землетрясение, продолжавшееся с перерывами примерно 30 минут, которым были разрушены здания и сооружения города. Затем услышал сильный шум со стороны моря. Ещё через миг увидел большой высоты водяной вал, наступавший с моря на город, слышны было крики: Вода! Вода! Спасайтесь! Кто-то открыл стрельбу, видимо предупреждающую людей о наступающей беде. Много людей, выбегающих из квартир, в чем попало одетых, бегущих в панике, в сторону горы. Большинство в нательном белье, босяком, с детьми….

Через несколько минут наступил первый вал и при отходе унес в море примерно полгорода. Люди, не успевшие опередить волну, погибли. Их унесло в море вместе с городскими строениями.

Не прошло ещё 10 минут после схода первой волны, как вновь хлынул вал воды ещё большей силы и величины, чем первый. Вода, не встречая на своем пути сопротивления (первый вал смел значительную часть зданий), с исключительной быстротой и силой хлынула на сушу, совершенно уничтожая оставшиеся дома и постройки. Этой волной был разрушен весь оставшийся город, в том числе и наше здание штаба отряда, которое я охранял. Погибло много людей, не успевших добраться до возвышенности. Многих бежавших взрослых и детей волна настигла и поглотила в пучине.

Проснувшись, прибежал начальник отряда, оглядев оголенное место бывшего города, сказал, что погибли офицеры, проживавшие в центре города, в том числе семья начальника политотдела полковника Денисова. Сам Денисов находится в командировке».

Слушая рассказ часового, я вспомнил о своем домике, где мы прожили в Северо-Курильске 2 месяца, ведь этот наш дом стоял рядом с домом полковника Денисова. «Судьба! – подумал и вспомнил, что настойчиво требовал генерал Зырянов моего переезда на остров Симушир. Кто знает, что бы с нами было, останься мы жить здесь, в Северо-Курильске».

Часовой продолжал рассказывать, что не успела сойти вода второй волны, как хлынула третья и вынесла в море все, что ещё находилось из построек в городе. На протяжении 20-30 минут (во время двух почти одновременных волн огромной силы) в городе стоял ужасный шум бурлящей воды и ломающихся зданий. Дома и крыши домов кидало, как спичечные коробки и уносило в море. Пролив, разделяющий острова Парамушир и Шумшу, сплошь был заполнен плавающими домами, крышами и другими обломками.

К 6 часам утра 5 ноября 1952 года вода стала сходить и очистила остров. Но вновь начались незначительные подземные толчки, и большинство спасшихся людей оставалась на сопках, боясь спускаться. Воспользовавшись этим, отдельные группы из гражданского населения и военнослужащих начали грабить оставшиеся на склонах сопок дома, разбивать разбросанные по территории города сейфы и другое, не унесенное в море имущество.

К 7 часам по приказу начальника отряда развернули запасную радиостанцию и руководство отряда пыталось связаться с подразделениями. Однако многие на связь не вышли. Почти все подразделения, дислоцирующиеся на острове Парамушир, пострадали. Полностью погибла вторая погранкомендатура на острове Онекотан. Весь военный городок вместе с личным составом всех застав и самой комендатуры, офицеры с семьями – всех до одного унесло водой. Никто не спасся, да и спасать их было некому. Многие офицеры с семьями погибли и в городе Северо-Курильске. Почти полностью разрушены и унесены волной поселки Океанское, Утесное, Левашово, Каменистый, Галкино, Подгорный и другие.

Матрос с катера, стоявшего у причала, рассказал, что после землетрясения вода ушла от берега, оголив дно океана примерно на 500 метров. Другой очевидец рассказывал, как две девушки вели под руки старушку, преследуемые приближающейся волной, они старались бежать быстрее к сопке. Старушка, выбившись из сил, в изнеможении опускается на землю, она умоляет девушек оставить её и спасаться самим. Но девушки сквозь шум и грохот надвигающейся стихии кричат ей: «Мы тебя все равно не бросим, пусть все вместе утонем». Они поднимают старушку на руки и пытаются бежать, но в этот момент набежавшая волна подхватывает их и так всех вместе выбрасывает на возвышенность. Они спаслись.

Моторист катера, очевидец и участник спасения пострадавших, рассказывал: «Мать и малолетняя дочь Лосевых, спасаясь на крыше своего дома, волной вместе с крышей были выброшены в пролив. Они кричали, взывая о помощи, недалеко от них на плавающей доске маленькая девочка, как потом узнали, Светлана Набережная. Их увидели люди, находящиеся на сопке и передали экипажу катера, прося спасти их. В это время пролив был сплошь заполнен плавающими (деревянными) домами, крышами, разным снесенным волнами имуществом, мешающими плаванию катеров. Еле отойдя от берега острова Шумшу, катер медленно пробивался, эти минуты для наблюдавших с сопки и для ждущих помощи казались вечностью. Наконец-то катер подошел к плавающей крыше, и матросы аккуратно сняли Лосевых, а затем осторожно снимают с доски Светлану».

Спасательная работа была организована, по моим оценкам, на удовлетворительно. Подключены были (привлечены) все суда, находившиеся в бассейне Тихого океана и Охотского моря. Некоторых людей, «плавающих» в море на обломках, находили через трое суток.

По предварительным данным, из числа населения, проживавшего в населенных пунктах острова Парамушир, погибло около 13 000 человек.

Позднее стало известно, по признанию ученых, что землетрясение, вызвавшее цунами, было сильнейшим для Курило-Камчатского региона за период 300-летней истории Камчатки. Цунами, сопровождавшее землетрясение, распространилось более чем на 700 километров вдоль восточного побережья Камчатки и Курильских островов. Это землетрясение и цунами по силе и нанесенному ущербу служат эталоном для сравнения с возможными здесь в будущем катастрофами, случающимися чрезвычайно редко.

Удар стихии приняли на себя Курильские острова и оградили от бедствия остров Сахалин и весь советский Дальний Восток.

Более сильное землетрясение и образовавшееся цунами произошло, как мы знаем теперь, 26 декабря 2004 года в Индийском океане у острова Суматра, когда погибло, по разным оценкам, от 165 до 230 тысяч человек. А до этого печальный рекорд был за Курильским землетрясением и цунами.

К 11 часам 8 ноября нас собрали в клубе, сохранившемся с небольшими повреждениями. Присутствовали представиго погранотряда, штаб которого находился в городе Петропавловск-Камчатский. Здесь же объявили, что в связи с тем, что 109 погранотряд понес большие потери личного состава, особенно офицеров, техники, жилья и оборудования, а пополнение принимать и размещать негде, руководством погранвойск Союза ССР принято решение о расформировании 109-го погранотряда. Знамя части и сохранившиеся подразделения передать 60-му погранотряду. Начальник отряда тут же передает знамя представителям 60-го отряда, а они нам выдали инструктаж и шифры к документам. Расстроенные увиденным и услышанным, с тяжелыми мыслями, возвращаемся мы по своим подразделениям.

Еду и думаю. Судьба. Опять судьба. У города Гиртаколи друзей потерял, которые рядом со мной были, сам остался жив. От гибели при землетрясении в Ашхабаде, где почти все 130 тысяч жителей погибли, уехал раньше, родители настояли. Здесь, на Курилах, генерал Зырянов настоятельно требовал, чтобы меня отправили на остров Симушир! Тоже судьба?

Я воспитывался атеистом: пионерия, комсомол, партия – все убеждали меня, что никакого создателя нет. Все в мире существует вечно, как и сам мир никем не создан. Не верил в судьбу. А теперь ищу ответа, анализируя случаи с боями на фронте и стихийными бедствиями в Ашхабаде и на этих Курильских островах….

Опять Симушир

Теперь уже продолжаем службу в составе 60-го погранотряда. Мы остались зимовать в поселке китобойцев, рядом с заставой № 1 нам отвели небольшой домик, заготовили дрова. Рядом же протекает речка Симусиру, из неё берем питьевую воду. Продуктов в магазине достаточно. Иногда выходим на рыбалку, охотимся на сивуча.

Выполняем ту работу (задание), которая на меня возложена. Дела идут неплохо. В декабре выпал снег, около 1,5 метра. Солнца не видим неделями, оно редко показывается, и то на несколько часов. Основной состав комбината после окончания путины уехал на материк. Здесь остались ремонтники, связисты, медработники, снабженцы - всего около 200 человек. Начальник заставы – старший лейтенант Статенин с семьей, его заместитель – молодой офицер, выпускник Суворовского училища, лейтенант , холостой. Работаем вместе, помогаем друг другу. Частенько проверяем службу нарядов, в основном в ночное время. Кроме участия в организации службы пограничников я подыскиваю нужных мне помощников и ненужных «элементов» преступного (в смысле нарушения границы) мира.

Рядом с поселком китобойного комбината, в 3-х километрах, расположен поселок метеорологов. Это мощное и высокооснащенное по тому времени учреждение, обеспечивающее информацией все Курильские острова и остров Сахалин, работают около 20 специалистов. Поселок расположен у самого берега океана. Тут же работают несколько офицеров и десяток матросов, обслуживающие небольшую группу катеров и самоходные баржи, обеспечивающие погрузку и выгрузку людей, грузов для метеостанции и воинских частей. При воинской части служит оперуполномоченный особого отдела, лейтенант, уроженец города Малоярославля. С ним мы контактируем по работе, иногда проводим совместные мероприятия. Это – будни, повседневная работа. А время идет день за днем, как всегда.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |