Также ITC определила, что, с ростом доли векторных суперкомпьютеров японских компаний на американском рынке, прибыль CRAY значительно уменьшится. То есть была доказана возможность нанесения "значимого" экономического вреда.

В результате данное антидемпинговое расследование завершилось в сентябре 1997 года наложением на японских производителей самых высоких антидемпинговых пошлин за всю антидемпинговую историю США (454% - NEC, 173.08% - Fujitsu, 313.54% - остальные компании).

Суд по Международной Торговле вынес свое решение только после завершения расследования ITC: блокировка сделки отменена не была, но ITC обязали в течение 90 дней провести дополнительное расследование ввиду того, что предъявленные доказательства в демпинге не были достаточными. Тем не менее, дополнительное расследование ни к каким изменениям не привело, поэтому NEC подала жалобу в Верховный Суд США (US Supreme Court), но там жалобу также отклонили[131].

Стоит также заметить, что в некоторых случаях применение антидемпингового законодательства может основываться всего лишь на предположениях, не опираясь на "обоснованные" методы подсчета "честной" стоимости:

Например, 22 июля 2003 года вьетнамские компании (Nam Viet, Agifish, Vinh Hoan, CATACO), занимающиеся разведением сома и продажей его замороженного филе, были обвинены в демпинге и нанесении экономического вреда американской сомовой индустрии. Не имея необходимых доказательств того, что вьетнамские компании продают сома в США дешевле, чем во Вьетнаме, либо ниже издержек производства, ITC обвинила их в демпинге потому, что Вьетнам является страной с нерыночной экономикой, следовательно, вьетнамские производители, скорее всего, не смогли бы покрыть издержек, которые возникают в рыночных условиях. В частности, в начале уведомления[132] ITC об определении антидемпинговой пошлины говорится следующее: "Мы установили, что определенный вид замороженного рыбного филе из Вьетнамской Социалистической Республики продают в США по цене, которая ниже или, вероятно, ниже честной стоимости". Цена была, "вероятно", ниже честной стоимости потому, что вьетнамские компании предоставили, по мнению ITC, неполную информацию о своей деятельности и не за тот срок, который был необходим для расследования. Например, компания Nam Viet не сумела во время предоставить биографии своих директоров.

Такая неполнота информации не помешала рассчитать антидемпинговые пошлины, которые, в результате, составили для Agifish - 44.76%, Cataco - 45.55%, Nam Viet - 52.90%, и для всех остальных вьетнамских компаний, которые еще не начали экспортировать филе сома в США и поэтому не фигурировали непосредственно в расследовании, - 64%[133].

Очевидно, что, несмотря на официальное определение антидемпинга как инструмента для защиты отечественного производителя от нечестных и неконкурентных действий со стороны иностранных компаний, антидемпинг используется именно для создания барьеров в международной торговли и конкуренции. Однако, в зависимости от ситуации, применения антидемпинга могут трактоваться публично как негативно, так и позитивно.

Российская металлургическая компания Мечел постоянно подвергается антидемпинговым мерам со стороны США. В 2002 году потери Мечела от введенных антидемпинговых пошлин составили приблизительно 20 млн. долларов. По мнению генерального директора Иванушкина, намерение правительства США выйти за рамки соглашения по горячекатаной стали и ограничить другие виды экспорта металлопродукции из РФ является вредным и ошибочным для международной торговли, потому что оно принесет вред металлургическому сектору и потребителям металлопродукции. Зато в Хорватии и Румынии, где располагаются два завода Мечела - Mechel Zeljezara и COST, позиция А. Иванушкина противоположна. Он считает, что основной задачей для этих стран является защита внутреннего рынка, который пока что полностью открыт для дешевого импорта металла[134].

То есть, несмотря на официальную позицию относительно антидемпинга как политики, направленной на защиту отечественных производителей только от неконкурентных действий со стороны иностранных компаний, антидемпинг бизнесменами расценивается как обычный универсальный протекционизм, и не более. Естественно, негативные последствия от применения антидемпинговых мер не остаются без внимания со стороны стран, ведущих активную международную торговлю и поэтому несущих значительные потери от протекционизма. Как результат, последнее время в отношениях между странами наметилась четкая тенденция к реформированию антидемпингового законодательства и, в конечном счете, к дальнейшему запрету его использования. Так, в 1998 году в ВТО была организована специальная рабочая группа, целью которой является исследование взаимосвязи между международной торговлей и различными видами конкурентной политики, причем негативное влияние антидемпинговых мер - основная тема рассмотрения[135].

Как правило, программы реформы антидемпинга предполагают, что он будет заменен АМЗ, применяемым странами для регулирования торговли на своих территориях. Однако обязательное условие для замены антидемпинга на общие нормы АМЗ - это сближение норм, используемых разными странами в своих антимонопольных законодательствах.

Официально необходимость сближения норм АМЗ принято объяснять следующим образом:

Отличные друг от друга АМЗ повышают издержки осуществления экономической деятельности и создают неопределенность для компаний, вовлеченных в международные торговые операции. Рост мировой торговли означает, что в расследование случаев слияний и других действий международных компаний будут вовлечены интересы множества стран, применяющих АМЗ различных юрисдикций. А это может привести к конфликтам между органами, отвечающими за использование АМЗ, по поводу того, какой случай считать неконкурентным или какие меры необходимо применять, а следовательно, для того, чтобы избежать таких ситуаций, необходимо сблизить нормы АМЗ[136].

Очевидно, что причиной появления такого аргумента является желание не только избежать вышеуказанной проблемы, но и, в первую очередь, уравновесить возможности стран в применении протекционизма. Хотя официальное предназначение АМЗ - это защита интересов потребителей от неконкурентных действий компаний, в конечном итоге АМЗ может быть применено для защиты отечественных компаний от конкуренции как с другими отечественными, так и иностранными компаниями. Поэтому АМЗ, даже будучи лишенным такой деструктивной части, как антидемпинг, все равно предоставляет множество способов защиты национальных рынков от международной конкуренции, состоящих в возможности трактовать каждый конкретный случай по-своему и в свою пользу. Именно поэтому, чтобы не допустить возникновения преимущества у одних стран над другими в применении протекционизма, инициаторы антидемпинговой реформы настаивают на обязательном сближении норм антимонопольных законодательств.

Нормы о слияниях и поглощениях

Одной из распространенных ситуаций использования АМЗ в протекционистских целях является противодействие недружественным поглощениям. Если иностранная компания пытается провести поглощение своего менее эффективного конкурента, то поглощаемая отечественная компания может её обвинить в попытке получения монопольной власти на внутреннем рынке, что, с точки зрения АМЗ, в масштабе одной страны действительно может быть расценено именно так. В результате на внутреннем рынке сохраняется защищаемая административным путем неконкурентоспособная отечественная компания, что приводит к возникновению потерь не только у иностранной компании, ее акционеров и потребителей, но и у потребителей отечественных.

В 1999 компания-нерезидент Euro Trading Chemicals уведомила Совет по конкуренции Румынии о приобретении 51% акций трех румынских компаний (Azomures, Amonil and Turnu). Совет отметил, что законодательство запрещает увеличение концентрации на рынке, которое приводит к доминирующему положению и может ограничить конкуренцию. Также было принято во внимание, что рыночная доля трех компаний составит 68%, что, по мнению Совета, означало бы появление доминирующего положения и значительное уменьшение конкуренции. Соответственно, Совет отказал в утверждении намечавшихся поглощений[137].

"Протекционистский привкус" делу придает тот факт, что несколькими годами ранее Euro Trading Chemicals уже пыталась приобрести контрольный пакет Azomures, однако столкнулся с противодействием Фонда государственного имущества, действия которого были оспорены в суде, но сделка и тогда в конечном итоге не состоялась[138].

Стоит также заметить, что, из-за усиления процессов глобализации, в последнее время компании начинают применять АМЗ не только для защиты своего положения на отечественном рынке, но и на иностранных рынках. То есть международные компании пытаются использовать АМЗ разных стран, чтобы защитить себя от конкуренции с другими международными компаниями.

С начала 2003 года компания Oracle пытается провести поглощение своего конкурента PeopleSoft. Обе компании занимаются разработкой различных видов программного обеспечения, при этом Oracle по объемам своей деятельности отстает только от Майкрософт, в то время, как PeopleSoft относительно недавно вышла на международный рынок. Причем в течение последних 2 лет доходность и стоимость акций PeopleSoft снижались.

Oracle предложила за PeopleSoft 5,1 миллиардов долларов, что значительно превышает текущую капитализацию компании. Однако поглощение не было осуществлено из-за активного противодействия со стороны руководства PeopleSoft, которое заявило, что в случае поглощения может значительно пострадать конкуренция на рынке программного обеспечения. PeopleSoft подала жалобу как в американские, так и европейские контролирующие органы по АМЗ, которые заблокировали все сделки по купле-продаже акций PeopleSoft компанией Oracle. Рассмотрение данного дела займет не меньше шести месяцев.

Стоит упомянуть, что одновременно с обвинением Oracle в попытке разрушить конкурентные условия, руководство PeopleSoft стало предпринимать активные действия, направленные на слияние с J. D. Edwards & Co, еще одной крупной компанией рынка программного обеспечения[139].

Нормы об "эксклюзивном дилинге"

Противодействие эксклюзивному дилингу, о котором уже упоминалось выше, также нередко имеет международный аспект, ведь создание обширных собственных сетей дистрибуции особенно характерно для транснациональных компаний, с которыми национальные компании не всегда могут успешно конкурировать.

В случае с использованием в договорах "Western Union" пункта об эксклюзивном дилинге МАП России признал: "Один из критериев, которым руководствовались банки при выборе своего делового партнера... - это широта охвата территорий, на которые (с которых) возможно осуществлять такие переводы. Достичь аналогичной широты охвата территорий российским компаниям, желающим осуществлять деятельность на рассматриваемом рынке, возможно только через достаточно длительный период присутствия на этом рынке, значительных финансовых затрат на создание системы и ее развитие"[140]. Фактически, осуждая деятельность "Western Union", ФАС не проявлял заботу о собственно конкуренции, а пытался "выровнять возможности" молодых российских компаний и уже состоявшейся западной компании.

Нормы о "монополистическом ценообразовании"

Противодействие монополистическому ценообразованию также используется для защиты национальных компаний. Очевидно, что такое вмешательство государства (даже если его можно строго обосновать) вполне благоприятно для национальных конкурентов компании, а также компаний, следующих за "монополистом" в цепочке дистрибуции.

Например, в 2001 году Air France решила понизить комиссионные отчисления туристическим агентствам в Сенегале с 9 до 7%. Объединение этих агентств (Syndicat des agences de voyages et de tourisme of Senega, SAVTS) подало жалобу в Национальную комиссию по конкуренции по поводу предполагаемой антиконкуретной практики Air France и злоупотреблении с ее стороны доминирующим положением.

Комиссия решила, что, несмотря на отмену с декабря 2000 года резолюцией 814 принципа фиксированной комиссии при оплате услуг агентств, Air France злоупотребила доминирующим положением на релевантном рынке (полеты из Сенегала во Францию) и решила уменьшить комисию, воспользовавшись мотивировкой экономической зависимостью туристических агентов (Air France обеспечивала от 50 до 90% продаж агентств). В этих условиях действий Air France были признаны нарушением закона. Комиссия предписала прекратить незаконную деятельность и выплатить штраф 36000 долларов США.

Особенно интересно, что Комиссия решила не принимать во внимание ни то, что иностранные - конкуренты Air France - Iberia и Alitalia - незадолго до этого также снизили комиссионные на местном рынке, ни то, что в последние годы авиакомпании все чаще отказываются от уплаты вообще какой бы то ни было комиссии[141].

Использование АМЗ для защиты рынков от международной конкуренции: итоги

Итак, несмотря на то, что официальное предназначение АМЗ -защита конкуренции, в том числе международной, АМЗ может быть легко применено для административной защиты отечественных компаний от конкуренции с иностранными компаниями. Антидемпинг - наиболее популярный инструмент АМЗ для противодействия международной конкуренции. Обвинения в демпинге строятся на экономически необоснованных методах определения "честной" стоимости продукта, причем в некоторых случаях причиной применения антидемпинговых мер могут быть не подтвержденные никакими объективными фактами предположения. В конечном итоге, антидемпинг приводит к значительным негативным последствиям не только для тех стран, против чьих компаний вводятся антидемпинговые пошлины, но и для стран, которые таким образом защищают своих производителей. Поэтому последнее время набирает силу тенденция, направленная на отмену антидемпинга с его последующей заменой на АМЗ, применяемое для регулирования торговли на внутренних рынках. Однако программы замены антидемпинга на АМЗ требуют обязательного сближения норм, применяемых различными странами в своих АМЗ, так как АМЗ, даже без антидемпинга, может применен в качестве протекционизма, например, для борьбы с недружественными поглощениями иностранными компаниями отечественных, а также, с важной для международной торговли практики "эксклюзивного" дилинга. Таким образом, АМЗ не сохраняет международную конкуренцию, а противодействует ей.

"Импорт" АМЗ

Антимонопольное законодательство - не данность. Его возникновение и развитие является результатом взаимодействия отдельных государств, общественных организаций и ученых. В рамках данной части мы обратим внимание на основные движущие силы, определяющие международную антимонопольную политику.

Национальная и международная бюрократия

Европейский Союз

Европейский Союз не только обладает обширным антимонопольным законодательством[142] но и является одним из наиболее активных его пользователей.

Для России деятельность ЕС имеет особое значение в свете ведущейся с мая 2001 года работы по созданию общего европейского экономического пространства. При этом, согласно Коллективной стратегии ЕС, в отношении России предпосылкой создания такого пространства является "постепенное сближение в соответствии с СПС {Соглашением о партнерстве и сотрудничестве между Россией и ЕС 1994года} законодательств и стандартов России и Европейского Союза". Несмотря на то, что российское правительство не ставит задачи вступления в ЕС, нередко предполагается, что Россия должна принять нормы законодательства ЕС практически целиком.

Например, утверждается, что "правовой дизайн ЕС создавался не простым политическим решением, а путем долгой притирки разных сфер человеческой жизнедеятельности, когда существование одного измерения интеграции невозможно без другого, третьего, пятого". Соответственно, принять одни виды законодательства и не принять другие не получится[143].

Сложно сказать, поддерживает ли ФАС России идеи о "единстве и неделимости" европейского законодательства, однако в своей области он работает над приближение российской нормативно-правовой базы по конкуренции к европейским требованиям[144].

Представляется, что полномасштабное принятие законодательства ЕС не является ни необходимым, ни достаточным условием создания общего экономического пространства. То, что действительно нужно для его появления - односторонняя либерализация внешней торговли и проведение переговоров с ЕС о совершении аналогичных действий[145].

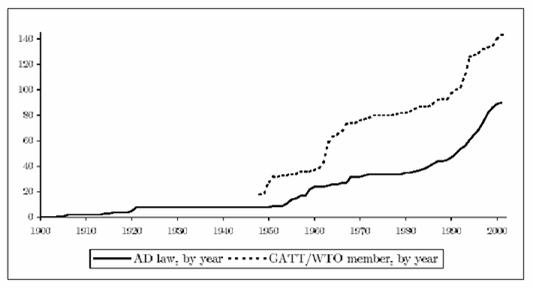

ВТО

ВТО - еще один "двигатель" распространения АМЗ. Наибольшее внимание ВТО уделяет проблемам антидемпингового законодательства. При этом, хотя ВТО и не выдвигает формального требования принятия антидемпинговых законов, многие страны ощущают некоторое давление в сторону принятие подобных норм[146]. Этого "неформального" давления вполне достаточно, чтобы сделать связь между расширением ВТО и принятием антидемпинговых законов достаточно значимой (Рисунок 3). Вполне вероятно, что большое количество стран, которые имеют антидемпинговые законы, но не применяют их, приняли их формально, "для ВТО" (Таблица 6).

В некоторой степени объяснение склонности ВТО к рекомендациям по принятию антидемпинговых законов содержится в письме США в ВТО, где говорится, что антидемпинговые законы "помогают правительствам в их стремлении к продолжению либерализации торговли, предоставляя поддержку национальной промышленности, которая страдает от иностранных фирм, использующих нечестные торговые практики, даже в условиях либерализации внешней торговли. С этой точки зрения, антидемпинговые правила критически важны для получения и сохранения необходимой общественной поддержки общей многосторонней цели торговой либерализации... Хотя антидемпинговые правила содержат средства защиты против наносящего вред демпинга, это не потому, что эти практики ценообразования, т. е. демпинговые практики, антиконкурентны в антимонопольном смысле. Антидемпинговые правила обеспечивают защиту от наносящего вред демпинга в качестве косвенного ответа на нерыночную политику иностранных государств или различия в национальных экономических системах"[147].

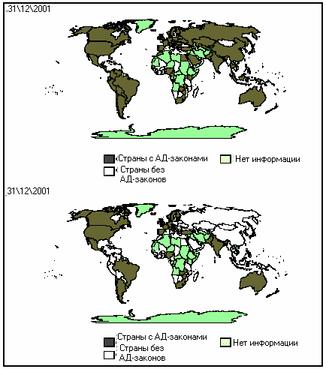

В результате антидемпинговое законодательство сегодня распространено в большинстве стран мира (Рисунок 4) представляющих около 90% мировой торговли.

Рисунок 3. Связь членства в ВТО и принятие антидемпинговых законов.

В ходе Дохского раунда переговоров ВТО конкурентная политика также стала одним из приоритетов. Так, пункт 25 Министерской Декларации[148] предусматривает, что "В период до Пятой сессии дальнейшая работа в Рабочей группе по взаимосвязи между торговлей и политикой в области конкуренции будет сосредоточена на уточнении основополагающих принципов, включая прозрачность, недискриминацию и справедливость в процедурных вопросах, а также уточнении положений о картелях, параметры для добровольного сотрудничества; поддержку формирования в развивающихся странах организаций, занимающихся вопросами конкуренции, посредством институционального развития и профессиональной подготовки.

Рисунок 4. Распространение антидемпинговых законов с гг.

(Источник: Zanardi M. Antidumping : What are the Numbers?)

Таким образом, ВТО занимается далеко не только либерализацией торговли[149]. Более того, отдельные действия Организации наносят этой задаче прямой вред. В этой связи можно отметить тренд - создание региональных торговых соглашений, которые могут предусматривать как снижение или снятие обычных торговых барьеров, так и отказ от применения антидемпинговых мер.

Современная история дает целый ряд подобных примеров. Прежде всего, Европейский Союз отказался в отношениях между странами-членами от применения антидемпинговых мер. Подобные соглашения подписали между собой Австралия и Новая Зеландия, а также Чили и Канада.

Членство в ВТО несет не столько увеличение возможностей свободной торговли, сколько выход на новый уровень развития и применения антимонопольного и антидемпингового законодательства.

International Competition Network

Одним из недавних участников движения по распространению АМЗ является Международная конкурентная сеть, основанная в 2001 году регулирующими органами более 40 стран.

В рамках Сети регулирующие органы получают возможность обмена информацией и принятия действий по сближению национальных антимонопольных законодательств. Представители России принимают активное участие в деятельности Сети[150]. В частности, министр по антимонопольной политике И. Южанов является сопредседателем одной из рабочих групп Сети.

ОЭСР

ОЭСР (Организация по экономическому сотрудничеству и развитию), как и Международная конкурентная сеть, является форумом, в рамках которого регулирующие органы ведут совместную работу по изучению международного опыта правоприменения и координации взаимных усилий.

ЮНКТАД

Деятельность ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) основывается на нескольких связанных резолюциях ООН:

- Резолюциии Конференции ООН "Об ограничительных деловых практиках", принятой 22 апреля 1980; Резолюции 35/63, принятой генеральной Ассамблеей ООН на 35 сессии 5 декабря 1980[151].

При этом ЮНКТАД служит не только форумом стран, но и предоставляет техническую помощь развивающимся странам в целях развития антимонопольных органов[152].

МВФ и Всемирный банк

Несмотря на то, что ни МФВ, ни Всемирный Банк не связаны в непосредственной деятельности с проблемами АМЗ, ряд их действий оказывает влияние и на эту сферу.

Так, при предоставлении Всемирным Банком займа Венесуэле (Loan No. 3092 VE) принятие антидемпингового законодательства указывалось в качестве условия выделения второго транша займа. Аналогичные условия были выдвинуты и при предоставлении займа Марокко (Loan No. 3463 MOR). Персонал Всемирного Банка также был вовлечен в разработку и обсуждение антидемпинговых законов Камеруна, Коста-Рики, Колумбии и Сенегала[153].

Аналогичные действия предпринимались и МВФ. В 2000 году получение займа Пакистаном было обусловлено принятием антидемпингового закона[154].

АТЭС

Деятельность России в рамках Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества также имеет "конкурентное" измерение. Страны АТЭС обмениваются опытом и предпринимают действия по сближению антимонопольных законодательств. В рамках этой деятельности ФАС России разрабатывает раздел VIII "Антимонопольная политика" Индивидуального плана действий России по либерализации торговли и инвестиций[155]

Общественные силы

Широкое распространение АМЗ в праве отдельных стран и его развитие на наднациональном уровне было бы невозможным, если бы не опиралось на значительную общественную поддержку.

Важную роль в обсуждении антимонопольного законодательства играют представители бизнеса, влияние которых, однако, не достигает своего максимума благодаря разной направленности интересов бизнесменов.

Ориентированные на внутренний рынок компании склонны поддерживать антидемпинговые меры на "своем" рынке, хотя и не заинтересованы к применению подобных мер на тех рынках, где они закупают импортное оборудование или сырье.

Руководители естественных монополий предпочли бы отказаться от регулирования присоединения к их инфраструктуре, хотя обычно заинтересованы в сохранении монопольного статуса компании.

Представители крупных компаний могут быть заинтересованы в смягчении процедур одобрения слияний, но, вероятно, не отказались бы от возможности защиты от поглощений при помощи антимонопольных органов.

Малый бизнес может быть заинтересованы в борьбе с хищническим ценообразованием, но едва ли реально поддержали бы противодействие монопольным ценам, даже если это относится к их "доминирующим" конкурентам.

Таким образом, отношения бизнеса и АМЗ не строятся на жестко определенном принципе - речь идет о тактических коалициях, которые направлены на ограничение свободы конкурентов, обеспечение низких цен у поставщиков и сохранение собственной свободы распоряжения собственностью.

Другой важной силой в эволюции АМЗ является научное сообщество. Как и бизнес, ученые-экономисты не едины в своих взглядах и делятся на школы, между которыми отношение к АМЗ может существенно отличаться.

Сторонники АМЗ на сегодняшний день являются доминирующим направлением в экономической науке. Целый ряд институтов занимается исключительно антимонопольной проблематикой, либо делает ее существенной частью исследовательской программы.

Примерами таких организаций являются:

American Antitrust Institute (http://www. antitrustinstitute. org), ведущий активную деятельность по исследованиям в области антимонопольной проблематики и защиты АМЗ;

Competition Policy Institute (http://www. cpi. org/);

Organization for Competitive markets (http:///ocm1.html), занимающаяся проблемами АМЗ в области сельского хозяйства.

Однако внимательный взгляд на сторонников АМЗ показывает, что то антимонопольное законодательство, которое поддерживают одни ученые, может отличать от того, которое поддерживают другие.

Наиболее важную роль в пересмотре антимонопольного законодательства в мире сыграли сторонники Чикагской школы, которые единственной "законной" целью АМЗ видят заботу о благосостоянии потребителей и, соответственно, не считают задачей АМЗ защиту конкурентов.

Из представителей Чикагской школы наибольший вклад в смягчение антимонопольного правоприменения сыграли Ричард Познер, Роберт Борк и Йейл Броузен, озабоченность которых неадекватностью многих экономических и правовых концепций привела к созданию нового научного направления "Law and Economics".

Среди прочего, экономисты Чикагской школы обосновали переход от полного запрета многих деловых практик, к ограничению на основе здравомыслия (rule of reason), что означает возможность осуществлять эти практики, если они оказывались эффективными с "общественной точки зрения". Чикагские экономисты достаточно заметно изменении отношение регуляторов и судей к таким сюжетам, как вертикальная интеграция, "хищническое" ценообразование и "связывание".

Работы Чикагской школы предполагают исключительно смягчение и пересмотр отдельных норм антимонопольных законов. Однако существует и движение противников АМЗ. В рамках этого направления наиболее значительным влиянием пользуются австрийская школа и философские последователи Айн Рэнд (объективисты). Первые в наибольшей степени делают акцент на теоретических проблемах антимонопольных законов. Для последних же отдельной и важной темой являются возникающие этические проблемы.

Наиболее важными ресурсами в рамках этого направления являются:

Институт Катона (Cato Institute) (http://www. cato. org), занимающийся как проблемами АМЗ самими по себе, так и применительно к отдельным отраслям;

Институт Людвига фон Мизеса (Ludwig von Mises Institute) (http://www. mises. org/), исследования которого посвящены, прежде всего, фундаментальным недостаткам теории антимонопольного регулирования;

Центр продвижения капитализма (The Centre for the Advancement of Capitalism) (http://www. /default. htm), сосредоточенный на этических и философских проблемах капитализма.

Итак, "международное измерение" - важный фактор в формировании национальных антимонопольных законодательств. Многие международные организации выступают прямыми инициаторами введения антимонопольных и антидемпинговых законов, другие международные организации создаются регуляторами различных стран в целях объединения усилий по борьбе с "монополизмом", а на самом деле с эффективным бизнесом, а также обмена опытом. В итоге АМЗ уже сегодня не только реальность для многих стран, но и часть международного права.

"Импорт АМЗ": итоги

На сегодняшний день не существует международных общественных организацией, которые были бы реальными оппонентами объединениям национальных регуляторов. Возможно, такими организациями могли бы стать организации потребителей, борющихся за право покупать дешёвые товары. Пока же роль оппонентов выполняют сторонники чикагской и австрийской школ экономической теории, работы которых внесли вклад в некоторое смягчение АМЗ, происходившее в последние десятилетия.

Глава 6. Реформа антимонопольного регулирования

С точки зрения содержания антимонопольное законодательство является совокупностью норм, ограничивающих права собственников имущества в пользу не-собственников (потребителей, поставщиков, конкурентов) с целью увеличения эффективности общественного использования ресурсов.

Если смотреть на АМЗ под этим углом зрения, то станут очевидны несколько его недостатков.

1) В отличие от других законов, которые также ограничивают права собственников (ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», ФЗ «О техническом регулировании»), цели антимонопольного законодательства в гораздо меньшей мере связаны с необходимостью достижения конституционно значимых целей. Тем не менее, антимонопольное регулирование охватывает все действующие компании на рынке, а лицензирование касается только тех видов деятельности, «регулирование которых не может осуществляться иными методами, кроме как лицензированием».

2) В качестве законодательства de facto реализующего задачи перераспределения антимонопольное законодательство отличается от прочих видов социального законодательства отсутствием адресности. Бенефициарами отдельных антимонопольных ограничений могут выступать как крупные компании, так и пенсионеры.

3) Право на защиту от монополиста слабо интегрировано в традиционную классификацию поколений прав человека, хотя содержательно ближе всего к социальным правам. Тот, кто пострадал от избиения, кражи или невыплаты пенсии обладает четким представлением о том, что его права нарушены. «Нарушения» же антимонопольных прав чаще всего неосязаемы и могут быть установлены только при привлечении дополнительной информации об издержках компании и ставке процента на капитал. В результате, практика применения антимонопольного законодательства во многом основывается на процессуальных нормах о перенесении бремени доказательства с истца (не-собственника) на ответчика (собственника).

4) Юридическое равенство потребителей и конкурентов не соответствует заявляемым целям законодательства. Общепризнанно, что антимонопольное законодательство должно защищать конкуренцию, а не конкурентов, однако именно конкурентам принадлежит значительная роль в инициировании антимонопольных расследований, тогда как потребители лишены возможности подавать в суд напрямую, до вынесения решения федерального антимонопольного органа.

Соответственно недостаткам законодательства можно предложить следующие общие направления его корректировки.

1) С точки зрения решения задач ускоренного развития реформа должна состоять в постепенном уменьшении прав не-собственников на имущество собственников.

2) С процессуальной точки зрения реформа предполагает постепенный перенос бремени доказательства с ответчиков и государственных антимонопольных органов на истцов.

3) С точки зрения формулировки целей антимонопольное законодательство необходимо переориентировать с защиты отдельных конкурентов и структур рынков на защиту благосостояния потребителей.

4) С точки зрения социальной политики необходимо, чтобы ограничение (частичная передача) прав собственников в пользу не-собственников была адресной и хотя бы в перспективе эти ограничения могли быть переведены из «натуральной» в денежную форму.

Основываясь на изложенных идеях можно предложить два варианта проекта ФЗ, различающихся радикальностью подхода.

Вариант 1 («Умеренно-мягкий»)

Законопроект предусматривает одновременное расширение прав потребителей и собственников регулируемого имущества за счет части не-собственников (конкурентов и поставщиков).

Проект ФЗ содержит четкое определение его цели (забота о благосостоянии потребителей) и места в системе других актов, также ограничивающих права собственников (ценовое и неценовое регулирование).

Основанием для возбуждения антимонопольных расследований становятся исключительно обращения потребителей, а не конкурентов. Обращения должны обосновывать наличие в деятельности компаний практик, ущемляющих их финансовые интересы.

Список субъектов права на защиту от монополиста и отдельных защищаемых в связи с этим прав формулируется таким образом, чтобы впоследствии эти права могли быть переоформлены в обременения собственности с возможностью выкупа этих обременений собственником.

Законопроект содержит нормы прямого действия, регламентирующие осуществление контроля и надзора в антимонопольной сфере.

Вариант 2 («Умеренно-жесткий»)

Законопроект предусматривает постепенный демонтаж существующей системы антимонопольного регулирования при сохранении всех существующих социальных обязательств собственников имущества.

Целью ФЗ становится увеличение гарантий прав собственности и свободы предпринимательства. Механизмом достижения этого является освобождение вводимых в оборот новых объектов прав собственности от антимонопольных ограничений с переоформлением этих ограничений для старых объектов в обременения собственности.

Проект ФЗ описывает порядок и правила инвентаризации антимонопольных обязательств, обременяющих существующие промышленные активы, устанавливает общие признаки выявляемых обязательств, определяет форму и существенные условия их фиксации:

- Денежная природа: возможность определения денежного выражения обязательства; Адресность: явное указание на то лицо, перед кем существует обязательство (население, промышленные потребители, отдельные категории населения и т. п.). Срочность: явное указание срока существования обязательства (бессрочное, ограниченное во времени). Привязка: явное указание активов (а не юридических лиц!), которые обременены обязательством (генератор, трубопровод и т. п.), смена обязанного лица при смене владельца активов. Проект ФЗ обязывает Правительство РФ провести инвентаризацию обязательств для всех регулируемых субъектов в течение 2-3 лет.

Проблема устойчивости реформы

Одна из ключевых проблем любой реформы – устойчивость ее результатов. Среди примеров того, когда ее достичь не удалось – регулирование новым кодексом об административных правонарушениях взаимоотношений водителя и инспектора ГАИ, не продержавшееся и пары лет, а также исключение еще на стадии раннего обсуждения законопроекта из сферы регулирования закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» ряда перспективных видов деятельности и рынков.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |