Третья же идея является ошибочным выводом из первых двух. Ее сторонники сначала делают утверждение об общественной эффективности равновесия, потом рассматривают некоторые важные его характеристики (например, равенство цен предельным издержкам) и после этого объявляют поведение фирм, отличающееся от «равновесного», неэффективным с точки зрения общества.

Такие рассуждения содержат элементарную ошибку: предполагается, что оптимальное поведение в одной ситуации, обязательно оптимально и в другой. Но, например, то, что человек делает для того, чтобы стать экономистом, - это не то же самое, чем занимаются экономисты. Или то, что делают женатые люди, серьезно отличается от того, что делают, когда намереваются жениться. Иными словами, то поведение, которое характерно для определенного состояния дел, отличается от поведения, которое к этому состоянию дел приводит. Поэтому то, что приближает экономику к равновесию отлично от того, что характерно для состояния равновесия.

Именно это различие между «равновесным» и «неравновесным» поведением делает столь серьезной разницу между совершенной конкуренцией и конкуренцией. Соотношение между этими понятиями таково: совершенная конкуренция, как концепция, является не собственно конкуренцией (процессом), а его результатом и концом[29]. Она описывает: что будет после того, как рыночный процесс закончится, цены и объемы производства достигнут своих конечных значений, а новые рыночные данные (изменения предпочтений, знаний, природной среды и т. д.) будут оставаться без изменений. Попытка использовать при выработке практических рекомендаций данную модель по сути аналогична предложению не чистить зубы, основываясь на модели мира из рекламы Блендамеда, в котором зубы уже почищены. Иными словами, принятие модели совершенной конкуренции в качестве критерия экономической политики полностью исключает достижение максимума общественного благосостояния, так как «запрещает» те действия, которые к этому максимуму ведут.

Поэтому, если возникает необходимость обсуждать реальные проблемы предпринимательства, то необходимо обращаться к процессу конкуренции, а не к его противоположности, когда люди продают товар стандартного качества по «заданным» ценам.

Проблемы монополистического ценообразования

Теория монопольных цен[30]

Ранее мы уже упоминали о некоторых практических и теоретических проблемах, связанных с использованием понятия совершенной конкуренции. В данной же части мы рассмотрим, как приведенные выше рассуждения позволяют нам оценивать меры государственной антимонопольной политики.

Прежде всего, заметим, что определение конкуренции в ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» говорит не о деятельной конкуренции, а об определенной ситуации, определенном состоянии рынка, когда самостоятельные действия субъектов «ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке»[31]. Фактически, это несколько видоизмененное понятие совершенной конкуренции.

Достаточно очевидно, что в окружающей нас действительности совершенная конкуренция отсутствует. По крайней мере, если бы это было не так, не существовало бы экономической проблемы, подлежащей решению: ресурсы сегодня распределялись (и должны были бы распределяться) ровно таким же образом, как и вчера.

Отсутствие совершенной конкуренции в реальной жизни делает лишенной реального содержания и концепцию конкурентных цен[32], которые являются базисом[33] для определения того, что такое монопольная цена.

Однако для целей дискуссии мы на время примем точку зрения авторов законодательства и повторим вслед за ними, что существует особая ситуации монопольных цен, в которой «монополист может выбрать на кривой спроса любую, наиболее выгодную для него точку»[34]. Такая предпосылка достаточно реалистична, т. к. выбор цены - именно то, что делает любой предприниматель.

Практическая и теоретическая проблема с кривой спроса здесь состоит в том, что кривая спроса – не объективная данность, а способ описания предпринимательских прогнозов[35], а потому не доступна для оценки внешним наблюдателем. Фактически, единственной объективно данной частью этой кривой является точка, отражающая текущий объем рыночных продаж по установленной цене, однако даже она не дает «объективного» знания о будущих соотношениях цен и объемов.

Понимание оценочного характера кривой спроса показывает, что любое решение внешнего наблюдателя носит не объективный, а исключительно субъективный характер, т. е. основано на частных ожиданиях такого лица (например, чиновника или, судьи). Однако эти люди не имеют сравнительного преимущества в определении реакции потребителей на изменение цены т. к. способность успешно осуществлять такие действия не является критерием успешного выполнения ими своих обязанностей.[36].

Концепция конкурентных цен не более обоснованна в теоретическом и практическом смысле.

Во-первых, она основывается на нереалистичной модели. В частности, никакая процедура суммирования горизонтальных кривых спроса на продукцию отдельных фирм не может привести к получению наклонной агрегированной кривой спроса на продукцию отрасли.

Во-вторых, и это признается и авторами Рекомендаций, конкурентная цена одного рынка не может считаться конкурентной ценой для другого рынка[37].

В-третьих, совершенно ошибочна попытка определять конкурентную цену как «сумму себестоимости, проверенной на обоснованность по всем статьям калькуляции, и прибыли, объективно необходимой на развитие предприятия»[38]. По сути дела, такое определение означает отказ от конкуренции. Причем проблема здесь не только в том, что тарифное регулирование исключает ценовую конкуренцию, а в том, что сами используемые при определении тарифов понятия не предполагают в деятельности компаний наличия предпринимательской компоненты.

Прежде всего, затраты (издержки) в экономической теории могут понимать только как альтернативные издержки (а не подразумеваемые в ФЗ бухгалтерские[39]), которые означают предполагаемую полезность наилучшей из рассматриваемых, но отвергнутых альтернатив.

Ниже мы приведем шесть непосредственных следствий упоминаемой концепции, сформулированных Бьюкененом[40]:

Издержки существуют только у принимающего решения, их невозможно перенести или наложить на других. Издержки субъективны; они существуют только в сознании принимающего решение индивида и нигде больше. Издержки основаны на предвидении. Издержки никогда не могут быть точно определены, т. к. отвергнутая возможность так никогда и не будет испробована. Издержки не могут быть измерены внешним наблюдателем т. к. не существует возможности прямого наблюдения субъективного опыта. Издержки датированы моментом выбора.Однако понимание издержек в нормативных актах существенно отличается от приведенного выше[41] и означает отказ от предпринимательства в рыночном процессе. Так, предпринимательство предполагает наличие разных оценок стоящих альтернатив, но тарифное регулирование предусматривает не предпринимательство, а использование единой для всех, «общерыночной» альтернативы использования средств. Более того, в экономической теории издержки формулируются в терминах ценности, порядкового понятия, и не могут быть количественно измерены как по этой причине, так и исходя из приведенных выше постулатов Дж. Бьюкенена.

Стоит также заметить, что в смысле ex ante издержки всегда будет ниже цены, так как стоимость того, чем жертвуешь, всегда ниже чем то, что получаешь. Таким образом, корректная экономическая трактовка понятия «издержки» делает «монопольные цены» универсальными явлением. В смысле же ex post отсутствует выбор и, соответственно, альтернативные издержки.

Кроме того, по нашему мнению, не имеет никаких теоретических оснований концепция «необходимой прибыли». Прибыль — не «необходимость», она есть не непосредственный результат деятельности, а то, что получилось после проверки предпринимательских планов жизнью, и в изменяющихся условиях непременно соседствует с убытками. Тем не менее, несмотря на существование в экономике убытков, ни один идеолог тарифного регулирования не предлагал включить в цену и «необходимые убытки»[42]. По сути дела, понятие нормальной прибыли является внутренне противоречивым: оно предполагает постоянное существование временного явления, возникающего в рыночном процессе, а возможность существования прибыли (и убытков) основывается как раз на разности ее оценок различными субъектами[43].

Результатом тарифного регулирования является вывод одних секторов экономики из рыночного ценообразования, что исключает возможность рациональной деятельности в этих секторах и уменьшает ее в других, а также порождает все негативные последствия затратного ценообразования[44]. Наиболее вероятным исходом подобного регулирования, означающего отказ от конкуренции, будут завышенные тарифы на товары и услуги[45].

Стоит также отметить, что любой выбранный путь регулирования цен на основе предельных издержек содержит «замкнутый круг»: оптимальная (совершенно конкурентная) цена будет определяться через предельные издержки, издержки же будут определяться при помощи процедуры вменения на основе цены, которая не является совершенно-конкурентной.

Наиболее интересным теоретическим последствием смешения бухгалтерских и альтернативных издержек является ложная трактовка противостояния интересов потребителя и производителя в стандартной теории монополии.

Сначала теория берет в качестве альтернативных издержек рыночную стоимость используемых ресурсов и сравнивает с ними цену. Основанием для такого сравнения служит простая и верная идея о том, что целью продавца товара является получение прибыли. Но в дальнейшем продавец как экономическая функция подменяется реальным бизнесменом, для которого денежная прибыль не является единственной целью[46]. Для него, как и для любого другого человека, существует два и только два способа использования имеющихся ресурсов:

- он может извлекать пользу из ресурсов непосредственно т. е. потреблять. При этом, потребление может предполагать как физическое использование товара, так и его хранение (наподобие хранения денег). он может извлекать из них пользу путем обмена на другие блага.

И раз уж отказ от обмена абсурдно считать формой обмена, то явление, которое представляется монополистическим ограничением предложения и нарушением интересов потребителей, в реальности обозначает именно потребление бизнесмена. Поэтому речь не может идти об интересах потребителей противостоящих интересам продавца. Если противостояние и имеет место, то между различными потребителями.

Таким образом, теория монопольных цен основывается на большом числе теоретических ошибок:

- данная теория основана на неверном понимании сути конкуренции. В частности, за идеал конкуренции берется внутренне противоречивая, нереалистичная ситуация, противоречащая процессу конкуренции, означающая ее результат и конец; Игнорируется оценочный характер спроса и субъективный, ненаблюдаемый характер альтернативных издержек; В рассуждениях смешиваются экономические функции и реальные экономические агенты; Используется понятие «нормальной прибыли», противоречащее основам теории.

В рамках данной главы нам остается добавить, что стандартная теория монопольных цен не только анти-теоретична, но и непрактична, т. к. нет практической возможности отличить предполагаемую ситуацию монополистического ограничения предложения и «завышения» цен от других, похожих действий.

Во-первых, товары могут изыматься с рынка по спекулятивным причинам. Продавец может ожидать, что потребность в нем повысится в будущем. Он планирует в перспективе продать больше товара, но сейчас продает меньше. Притом, что такое поведение не осуждается экономической теорией и является важным для наилучшего удовлетворения потребностей, последовательность применение антимонопольных принципов заставила авторов Рекомендаций осудить и сокращение производства, и рост запасов на складе[47].

Во-вторых, продавцы могут отличаться по межвременным предпочтениям. Основываясь на межвременных предпочтениях, все экономические агенты определяют оптимальную структуру продаж. Агент с высокими предпочтениями постарается продать товар относительно быстро. Агент с низкими предпочтениями переместит относительно большую часть продаж на более поздний срок. Разумеется, это будет влиять и на цены товара[48].

В-третьих, собственник ресурсов может преследовать цель сохранения данных ресурсов для их будущего использования или с целью сохранения природной среды.

Можно также добавить, что сама постановка вопроса о регулировании деятельности монополий неявно предполагает обязанность одних удовлетворять потребности других. Если доводить такую идею до конечных логических следствий, то необходимо наказывать не только ограничение предложения, но и полный отказ от производства. Так, на фирму Microsoft можно было бы наложить штраф за отказ производить пиво – ее вход на этот рынок мог бы существенно расширить производство и повлиять на цены.

Причем, этот тезис не стоит считать только полемическим приемом, когда критикуемая позиция доводится до абсурда. Отличной иллюстрацией того, что он точно отражает реальные мысли людей, может служить п. 1. ст. 5 ФЗ «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», где среди прочего запрещается «сокращение или прекращение производства товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их производства». Так закон вводит обязанность производить.

Эта обязанность позволяет найти в России исторический аналог антимонопольных законов. Этим аналогом является советская борьба с тунеядством. В первом случае людей обвиняют в недостаточном служении их капитала обществу, во втором – недостаточным трудовым вкладом в чужое благосостояние.

Резюмирую данную часть, мы можем заключить, что борьба с монопольным ценообразованием теоретически необоснованна, а в практическом смысле препятствует ходу рыночного процесса. Кроме того, теория монопольных цен носит перераспределительный характер, предпочитая одни группы потребителей другим.

Теория издержек общества от монополии

Обсуждаемая в предыдущем разделе теория монопольных цен может иметь серьезные практические следствия. Наличие этих следствий зависит от двух условий: (1) целей государственной экономической политики, (2) последствий монопольных цен для общественного благосостояния. В этом разделе мы проведем анализ традиционного аппарата обоснования потерь общества от монопольного ценообразования. Очевидно, что если это обоснование окажется несостоятельным, то аргументы в поддержку антимонопольной политики теряют серьезную часть своей убедительности.

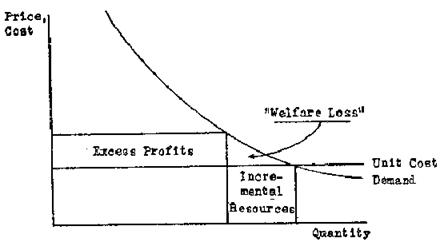

Классической работой в области измерения издержек монопольной власти является статья А. Харбергера[49], иллюстрация из которой приведена ниже (Рисунок 1).

Рисунок 1.

Источник: Harberger A., Monopoly and Resource Allocation, p. 78.

На данном рисунке, иллюстрирующем аналитическую схему А. Харбергера, сравнивается две ситуации: ситуации конкуренции, когда цена устанавливается на уровне издержек, и ситуация монополии, когда цена становится больше издержек.

Сравнения этих ситуаций в терминах полезности основывается на трех основных постулатах[50]:

конкурентная цена спроса данной единицы товара измеряет ее ценность для покупателя; конкурентная цена предложения данной единицы товара измеряет ее ценность для продавца; при оценке ситуации ценности различных людей складываются, при этом не принимается во внимание, к какому именно индивиду они относятся.Основываясь на этих постулатах становится возможным отождествить треугольник «welfare loss» с потерями общества от монополии. Данная методологическая схема характерна и для более поздних исследований монопольной власти, которые отличались от приведенной выше схемы либо учетом дополнительных факторов, либо корректировками подсчетом.

Так, в частности, в работе Коулина и Мюллера[51] была изменена методика подсчета капитала[52], а также включены расходы на поддержание монопольной власти[53], к которым была отнесена и реклама.

Часть проблем, связанных с традиционными подсчетами потерь от монопольной власти может быть продемонстрирована и в рамках предлагаемого ими аппарата[54]. Так, например, модели основываются на предположении того, что фирма устанавливает единую цену, тогда как распространенная практика ценовой дискриминации соотношении прибыли и «потерь общества» делает более благоприятным. Можно также указать на то, часть расходов на рекламу позволяют покупателям получить полезную информацию и в этом смысле не являются потерями.

Однако более важно заметить, что обсуждавшиеся нами ранее проблемы концепции монопольных цен имеют прямое отношение и к теме измерения издержек общества от монополии. Так, и в этом случае кривая спроса не является объективной данностью. И в этом случае неправомерно отождествление цен спроса и предложения с полезностью, носящей порядковый характер: обмен 10 рублей на карандаш означает не то, что ценность карандаша равна 10 единицам, а то, что карандаш ценится больше, чем 10 рублей. Так, и в данном случае издержки не могут быть определены внешним наблюдателем и должны быть сформулированы в терминах ординалистской полезности. Так, и в этом случае неправомерно сложение полезностей. Так, и в этом случае невозможно отличить монопольную прибыль от прибыли, возникающей как следствие неопределенности и предпринимательства[55].

Таким образом, фундаментальные проблемы измерения общественных потерь совпадают с проблемами определения монопольных цен: за нормативный идеал поведения фирм берется ситуация совершенной конкуренции; их действия оцениваются с объективной, а не субъективной точки зрения, а результаты поведения оцениваются в терминах полезности так, как если бы она была кардинальной, а не ординальной. Все это, по нашему мнению, означает невозможность оценки потерь общества от монопольной власти при помощи упомянутых методов.

Анализ монопольных практик, не сводящихся к монопольно-высоким ценам

Общая характеристика проблемы

В предыдущих разделах мы установили, что теоретической основой антимонопольного регулирования является концепция совершенной конкуренции. Фундаментальным недостатком этого подхода является применение закономерностей равновесного рынка в качестве нормативного идеала для оценки реального, неравновесного рынка, что исключает возможность появления равновесия. Вводимое в рамках этой теории понятие конкурентных цен дает базис для определения цен монопольных. При этом, тот факт, что монопольные цены не могут быть определены независимо от сравнения с нереальной ситуацией совершенной конкуренции, делает эту концепцию крайне уязвимой. Однако даже если в целом принять логику сторонников концепции «монопольных цен», остаются серьезные проблемы: (1) отказ от продажи части имеющихся ресурсов может трактоваться как потребительское поведение, что делает традиционный анализ потребительского излишка совершенно неадекватным; (2) монополистическое поведение только скрытым мотивом отличается от других, легальных, деловых практик; (3) используемые понятия издержек, прибыли и кривой спроса употребляются в смыслах, отличных от других разделов микроэкономического анализа.

При этом, кроме пресечения монопольного ценообразования, антимонопольное законодательство направлено на предотвращение некоторых других деловых практик, которые были упомянуты в первой главе работы.

Большинство их предполагаемых опасностей этих практик, так или иначе, касается монопольных цен, что превращает их во «вторичные» проблемы и связывает адекватность описывающей их теории с адекватностью теории монопольного ценообразования.

Так, проблема хищнических практик признается значимой именно из-за возможности установления монопольно высоких цен после исчезновения конкурентов из отрасли. Сговор и горизонтальные слияния могут представлять собой проблему, прежде всего, из-за их возможного влияния на ценообразование. Вертикальная интеграция и связывание также осуждаются из-за возможности переноса рыночной власти и монопольного ценообразования с одних рынков на другие.

Показанная нами тесная связь монополистического ценообразования и других запрещаемых деловых практик позволяет обсуждать особенности отдельных практик, воздерживаясь от повторного рассмотрения проблем монополистического ценообразования.

Хищническое ценообразование

Несмотря на то, что термин «хищническое ценообразование» не встречается в российском законодательстве, обозначаемая им проблема хорошо знакома российским антимонопольным органам. Запрет подобной практики можно найти в статье 5 ФЗ «О конкуренции», где говорится о недопустимости установления монопольно низких цен[56].

Монопольно низкая цена, как и монопольно высокая, определяется через ее сравнение с конкурентной ценой, благодаря чему все связанные с таким сравнением проблемы в равной степени относятся к обоим видам ценам. Это позволяет избежать повторного к ним обращения.

Проблематика монопольно низких цен связана с проблематикой монопольно высоких цен еще по одной важной причине: монопольно низкие цены обычно трактуются как промежуточная ступень к установлению монопольно высоких цен. Это соотношение выглядит следующим образом: доминирующая фирма устанавливает цену на свою продукцию ниже предельных издержек, что приводит к разорению конкурентов, после чего появляется возможность воспользоваться преимуществами монопольного положения.

Как и в ситуации монопольно высоких цен, в данной ситуации едва ли возможно указать на реальные потери благосостояния. В ситуации монопольно высоких цен даже самое «негативное» из того, что можно себе представить - уничтожение запаса ресурсов –может трактоваться как потребление, ничем не отличающееся от потребления (уничтожения) фруктов. В ситуации монопольно низких цен, даже если единственной целью подобного ценообразования является разорение конкурентов, мы видим, что убыткам конкурентов противостоят как вполне реальные выигрыши потребителей, так и рост потребления монополиста.[57]

В случае же, если «хищническое ценообразование» являются частью производства[58], а не потребления, аргументов против запрета «хищнического ценообразования» становится еще больше. Для этого мы рассмотрим ситуацию с точки зрения различных заинтересованных сторон, что позволит указать на ограниченность традиционного подхода.

С точки зрения потребителей важным для оценки ситуации фактором является их осведомленность о «хищническом» характере продажи товара. В случае, если потребители не осведомлены о возможности монополизации товара, их действия не будут носить стратегического характера. Однако, как было показано выше, даже в этом случае нельзя говорить о наличии издержек от монополизации.

В случае же, если потребители осведомлены о возможных опасностях, их согласие покупать товары данной фирмы будет выражать их межвременные предпочтения: выигрыш от дешевой покупки сейчас оказывается меньше, чем убытки от более дорогих покупок потом. Таким образом, осведомленность потребителей либо лишает фирму возможности устанавливать монопольно низкую цену, либо позволяет продолжать подобную политику, повышая благосостояние покупателей.

Теперь можно обратимся к анализу положения конкурентов. В данном случае играют определенную роль и осведомленность, и межвременные предпочтения.

Если конкуренты не осведомлены о стратегии «хищника», то могут покинуть рынок, считая, что не в состоянии эффективно действовать на данном рынке. Разумеется, это будет ошибкой.

Если фирма осведомлена, но вынуждена нести убытки, вполне естественным является обращение к рынку капитала. Успех в этом почти целиком зависит от убедительности аргументов, доказывающих существования «хищнического ценообразования». Ведь если фирма несмотря ни на что будет существовать и после установления монопольно высоких цен, то она будет получать экономическую прибыль, которая позволит покрыть возможные затраты связанные с кредитом. Более того, сама по себе возможность получить кредит может предотвратить начало «ценовой войны» или привести к объединению конкурирующих фирм[59]. (Разумеется, фирма выберет эту стратегию только если норма прибыли будет больше ее ставки межвременных предпочтений).

Возможные возражения, касающиеся несовершенства рынка капиталов едва ли стоит считать убедительными. С одной стороны, денежный капитал является наиболее легко делимым и мобильным из производственных ресурсов. С другой стороны, капитал формируется большим числом сберегателей так, что маловероятно, чтобы даже один из них владел даже 1% совокупных сбережений, что делает маловероятными серьезные системные ошибки[60].

Прочность положения мелких конкурентов во время ценовой войны станет более очевидной, если мы обратимся к ситуации самой доминирующей фирмы.

Прежде всего, обратим внимание на то, что средние издержки производства у данной фирмы не ниже, чем у конкурентов. В противном случае можно прогнозировать ее победу и без применения обсуждаемой практики или, по-другому, на рынке останется та фирма, которая должна была победить в результате «честной» конкуренции.

Однако даже если ее средние издержки равны издержкам конкурентов, ее убытки во время войны существенно больше, чем у последних: уже обладая значительной долей рынка, фирма вынуждена расширять выпуск. Причем в этой ситуации конкуренты могут себе позволить сократить производства (и, соответственно, убытки) и ждать окончания войны. Отсюда видно, что ценовая война может не иметь никакого определенного временного предела и привести к разорению доминирующей фирмы.

Упомянутые выше факторы показывают, что едва ли «хищническое ценообразование» может быть выигрышной стратегией. Это позволило Р. Борку заключить, что «… лучший способ хищничества – это убедить конкурента в том, что ты подходящая жертва и вовлечь его в безжалостную ценовую атаку»[61].

Итак, мы увидели, что стратегическое поведение «хищника» предполагает (в случае их осведомленности) ответное стратегическое поведение потребителей и конкурентов. Теперь мы можем расширить наш анализ путем учета интересов новых действующих лиц: поставщиков «хищника» [62].

Поведение этой группы существенно отличается от поведения конкурентов предполагаемого «хищника». Если конкуренты не заинтересованы в снижении цены «хищником» в любом случае, даже если она останется выше предельных издержек, то поставщики находятся в более сложном положении.

Прежде всего, в отличие от конкурентов «хищника», они всегда заинтересованы в снижении цены, если оно носит «конкурентный» характер. Если же это «хищническое» снижение цен, то они могут как поддерживать будущую монополизацию, так и стараться ее не допустить. Поддержка монополизации будет свидетельствовать о наличии высоких межвременных предпочтений.

Однако вероятна и защита от монополизации: поставщики фирмы могут быть не заинтересованы в уменьшении прибыли, связанном с будущим сокращением предложения монополизируемого товара. Стратегии защиты могут принимать разные формы.

Во-первых, фирмы могут приобрести, либо создать новую фирму, которая бы конкурировала с «хищником». Упомянем здесь, что такое поведение в ряде случаев может считаться нарушением п. 3 ст. 6 ФЗ «О конкуренции…», так как результатом него может «иметь место недопущение, ограничение, устранение конкуренции», если понимать конкуренцию в смысле ФЗ «О конкуренции». Например, в результате создания производителем обуви собственной розничной сети или покупки существующей он этим уменьшит возможности других производителей обуви.

Во-вторых, некоторые поставщики смогут установить минимальные квоты на продажу своей продукции на конкурентном уровне, что решит проблему «двойной надбавки», когда монополизм в секторе продажи уменьшает прибыль поставщиков. Однако в данном случае отказ «хищника» подписать такой контракт создает для поставщика риск нарушения ст. 5 ФЗ «О конкуренции…», так как предполагает сокращение производства товаров «на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии безубыточной возможности их производства».

В-третьих, поставщики могут отказаться от продажи своего товара, если он, по их мнению, продается по слишком низкой цене. Разумеется, эта стратегия несет некоторый риск ухудшения отношения с покупателем, однако вполне эффективна как средство сохранения будущих прибылей. Аналогично предыдущему случаю здесь есть риск нарушения ст. 5 ФЗ «О конкуренции…».

В–четвертых, поставщики могут повысить цены на продукцию, поставляемую «хищнику». Эти действия подпадают под ст. 5 ФЗ «О конкуренции…» в качестве «дискриминационных условий».

В-пятых, поставщики могут включить в контракт минимальные цены продажи своей продукции, что исключит хищническое ценообразование, по крайней мере, в рамках их собственного ассортимента. Установление минимальных цен также может считаться нарушением п. 3 ст. 6 ФЗ «О конкуренции…», так как может быть истолковано как ограничение конкуренции.

В-шестых, поставщики могут включить в контракт максимальные цены продажи, что исключит монопольное ценообразование даже после завершения «ценовой войны».

Наш краткий обзор способов, при помощи которых поставщики доминирующей фирмы могут предотвратить монополизацию рынка или демонополизировать его позволяет сделать два вывода. Во-первых, свободный рынок содержит значительное количество механизмов поддержания конкуренции. Во-вторых, антимонопольное законодательство существенно ограничивает эффективность этих механизмов, из шести приведенных стратегий, по-видимому, только одна, не может быть истолкована как нарушение антимонопольных законов[63].

Тем не менее, любые стратегии полезны только в том случае, когда затронутые лица осведомлены о ситуации «хищнического ценообразования». Таким образом, нам остается осветить тот случай, когда осведомленности нет. Особенностью этого случая является итоговое неэффективное распределение ресурсов, что, однако, не говорит о необходимости регулирования: если все материально заинтересованные стороны (потребители, поставщики, банкиры, конкуренты) не смогли обнаружить обсуждаемую практику, то нет оснований ожидать большего успеха со стороны регулирующих органов.

Также важно иметь в виду, что «хищническое ценообразование» внешне неотличимо от некоторых других практик, не имеющих основной целью установление в перспективе монопольной цены. Характерным примером такой ситуации можно считать продвижение Г. Фордом «Модели T» во время которого автомобиль достаточно долго продавался по цене не достигающей средних издержек. Эта тактика привела, с одной стороны, к значительному росту доли продаж компании «Форд», а с другой – к значительному снижению издержек и росту прибыли компании[64]. Таким образом, «попытки уменьшить или устранить «хищническое ценообразование» также вероятно уменьшают или устраняют конкурентное ценообразование выгодное для потребителей»[65].

Ценовые сговоры и слияния

Как монопольное и хищническое ценообразование, ценовые сговоры и слияния являются предметом нашего внимания потому, что затрагиваются антимонопольным регулированием. Запрет на ценовые сговоры в явной форме содержится в статье 5 ФЗ «О конкуренции…». Слияния же, в общем случае, не являются запрещенной практикой, однако крупные слияния требуют предварительного разрешения ФАС (ст. 17 ФЗ).

Обсуждение проблем этих двух деловых практик имеет как общие черты с проблемами монополистического ценообразования, так и свои особенности.

Общей является проблематичность обоснования наличия общественных издержек от применения монопольных практик.

Особенностью является то, что предполагает согласование независимых до этого планов различных экономических агентов. В рамках традиционного взгляда это может быть отождествлено с уменьшением конкуренции, так как уменьшает количество независимых фирм.[66].

Однако представленный в настоящей работе взгляд на природу конкуренции существенно меняет оценку подобных соглашений. Если конкуренция состоит в учете реакции других акторов на применяемые решения и максимально полный учет таких реакций означает равновесие, то и ценовые сговоры и слияния увеличивают конкуренцию и приближают экономику к равновесию. Разумеется, это не означает, что названные деловые практики сами по себе являются средствами увеличения конкуренции. Конкуренцию увеличивает не факт сговора, а факт достижения взаимного согласия, которое является синонимом равновесия в отношениях участвующих лиц.

Сказанное является еще одним приложение нашего тезиса о том, что все стандартные деловые практики имеют в качестве своей основы ситуацию неравновесия и имеют целью ее устранение. В этом контексте создание фирмы, вертикально или горизонтально интегрированной компании или картеля являются принципиально сходными: владельцы ресурсов объединяют часть своих ресурсов для совместной деятельности. Единственной реальной причиной подобных соглашений является неравновесие порождающее неопределенность. Это не означает, что, например, технологический фактор не является важным, просто он действует опосредованно. Так, очевидно, что сама по себе экономия на масштабе не порождает фирму, систему долгосрочных контрактов. Потребность в ней возникает потому, что владелец ресурса не уверен в постоянстве приоритетов своих предполагаемых партнеров.

Борьба с любыми из упомянутых в данном разделе практик будет преградой на пути к достижению равновесия, аналогичной по своим последствиям борьбе с созданием фирм. В качестве иллюстрации нашего утверждения мы обратимся к случаю ценового сговора.

Прежде всего, отметим особенность картеля – он объединяет продавцов одного товара - одного в том смысле, что может быть целесообразным установление общей цены. То есть, картель является соглашением, предусматривающим определенную гомогенизацию (стандартизация)[67], что является обратной стороной того факта, что дифференциация требует издержек и не во всех случаях потребители готовы нести соответствующие расходы. Стоит также помнить, что есть ряд сфер где существует значительный спрос на гомогенность, например, сетевые услуги. Другим факторами создания картеля являются внешние эффекты и экономия на масштабе, которые могут быть интернализованы в рамках картельного соглашения[68]. Таким образом, сговор удовлетворяет спрос на гомогенизацию рынков и является альтернативой слияниям и созданию фирмы.

Причем координация деятельности в рамках картеля позволяет преодолеть некоторые следствия несовершенства информации и неопределенности. Так, ценовое приспособление может быть дорогостоящим для продавцов и покупателей, координация цен позволяет уменьшить их колебание и издержки на ценовое приспособление. Информация о ценах может также предполагать издержки, которые уменьшает координация цен. Неопределенность цен может вызвать уменьшение покупок избегающими риска покупателями и ограничение предложения избегающими риска продавцами – координация же цен может поднять продажи. Координация может стабилизировать колебания выпуска и закупок, что также приведет к росту продаж и снижению издержек[69]. Кроме того, ценовые соглашения могут служить средством борьбы поставщиков с попыткой покупателя их продукции монополизировать рынок путем «хищнического» ценообразования, приводя к появлению «конкурентных» цен и «конкурентного» выпуска.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |