Муниципальное казённое общеобразовательное учебное заведение

Калачеевская гимназия №1

Социальный проект

Охрана памятника культуры.

( Калачеевская меловая пещера)

Выполнили:

Учащиеся 6 «В», 7 «В»

Руководитель:

Калач 2013-2014г

Социальный проект

Охрана памятника культуры.

( Калачеевская меловая пещера)

Тип проекта: групповой.

Продолжительность проекта: апрель 2014- 2015 года.

Впоследствии проект может быть продлен.

Участники: учащиеся 6 «В», 7 «В» классов

МКОУ Калачеевская гимназия№1

Введение и актуальность выбранной проблемы.

«Любовь к родному краю, знание его истории – основа, на которой только и может осуществляться рост духовной культуры подрастающего поколения. Культура, как растение: у нее не только ветви, но и корни. Чрезвычайно важно, чтобы рост начинался с корней». () Одним из удивительных мест города Калача является меловая пещера, которая находится практически в центре города. Пещера имеет историческое значение, т. к. связана с отдельными эпизодами истории данной местности, так же имеет и познавательное значение, так как имеется информация, что ранее в ней находился монастырь. Она выдолблена в меловой скале, возвышающейся над целой улицей одноэтажных домиков. Ребятишки очень часто любят хулиганить под ее сводами и на близлежащей территории. Уязвимость и ранимость пещер заставляют по-особому относиться к их охране. Причём индивидуальность пещер, т. е. специфические черты их строения, особенности процессов, происходящих в них, а также возможности необычных находок в них в будущем требуют индивидуального подхода к охране каждой конкретной полости. Это, в свою очередь, заставляет говорить о необходимости их всестороннего изучения.

Вывод: Поэтому, так как к настоящему времени сложилась довольно сложная ситуация с охраной природы в России, тем более с охраной пещер, мы в нашем социальном проекте особенно хотим заострить внимание необходимости защиты пещеры - в первую очередь от поругания, а так же в восстановления меловой пещеры - как исторического памятника культуры.

Цель проекта: формирование у учащихся чувства любви к Родине, к родному краю и его истории. Воспитание активной гражданской позиции, патриотизма, ответственности у подрастающего поколения.

Задачи: 1. Провести поисково-исследовательскую работу по истории возникновения Калачеевской меловой пещеры.

2. Обозначить важность сохранения уникального памятника природы Калачеевской пещеры

3. Привлечь детские общественные организации и государственные органы охраны природы к реализации проекта.

План реализации проекта.

Подготовительный этап:

Сроки реализации: апрель-сентябрь 2014 г.

Задачи:

1. Проведение бесед, с целью поддержания интереса учащихся к истории родного края и его историческим местам.

2. Мотивация учащихся к созданию данного проекта.

3. Постановка цели и задач проекта.

4. Составление плана работы по реализации проекта

5. Проведение поисково-исследовательской работы по истории возникновения пещеры.

Организационно-деятельностный этап.

Сроки реализации этапа: (сентябрь - март2015 г)

Задачи:

Подготовка презентаций по найденному поисковому материалу Проведение круглого стола среди участников проекта. Участие в голосовании конкурса «Семь чудес Воронежской области» Работа с учащимися по сохранению и уважительного отношения к историческому месту- Калачеевской меловой пещеры, по средством публикаций в школьной газете «Восхождение» Организация встреч учащихся с и. о. благочинного Калачеевского церковного округа и иереем Евгением Бей и молодежной инициативной группой по защите Калачеевской пещеры. Привлечь детские общественные организации и государственные органы охраны природы к реализации проекта Оказывать посильную практическую помощь в уборке прилегающей территории пещеры.Аналитический этап

Задачи:

- Обобщение итогов работы над проектом; Оформление новых материалов.

Ожидаемые результаты:

Мы считаем, что результаты нашей работы помогут сохранить в родном городе Калаче уникальный исторический и духовный памятник. Вызвать общественный резонанс и интерес к этому месту, способствовать превращению Калачеевской пещеры в памятник Краевого значения, взятие его под охрану государства, а значит и сохранения для потомков.

Приложение к проекту.

Поисково-исследовательская работа.

Цель: узнать многое об истории возникновения Калачеевской горной пещеры, а так же обозначить важность сохранения уникального памятника природы Калачеевской пещеры.

Задачи: Воспитать активную гражданскую позицию, патриотизм, ответственность у подрастающего поколения.

Ход поисково - исследовательской работы:

Представить трудно: такой древний и удивительный памятник - меловая пещера - находится практически в центре города. Она выдолблена в меловой скале, возвышающейся над целой улицей одноэтажных домиков. Длинный ход вел из пещеры прямо к школе № 6, так что ребятишки всегда любили хулиганить под ее сводами.

Огромной тайной является и ее возраст. Официально считается: она появилась не позже XVII - XVIII веков, но на самом деле пещера гораздо старше, и над ней явно работали в разные периоды. Доказательства можно найти прямо на стенах. Вот небольшой закуток - тут была келья. Иван Парфиров показывает высеченные в мелу и покрытые почти черной копотью рисунки: круг с несколькими пересечениями внутри, пальмовая ветвь и особый крест, который называют катакомбным. Эти специфические знаки - свидетельства того, что участок пещеры появился эпоху или чуть позже римских катакомб, а это, на минуточку, время раннего христианства, то есть примерно VI век.

Жемчужина пещеры - красная комната. Свое название она получила от цвета стен, отделанных охрой. Предполагают, что тут была келья настоятеля монастыря. Архитектура ее тоже особенная: четкие ступеньки, маленькое окошечко почти на уровне пола (возможно, через него подавали пищу), вырубленные углубления (может, это было ложе). В углу - следы выдолбленной в стене иконы. Еще можно разглядеть очертания святого лика. И - опять же - высокие потолки, что нехарактерно для пещерных келий. Куда ни глянь, везде загадки и вопросы.

Еще одно уникальное место - винтовая лестница на второй этаж комплекса. Вот она-то как раз узкая и тесная - в одиночку с трудом перемещаешься по ступеням, отшлифованным временем и ногами предков. Вверху, в одном из завитков, - большое окошко. Здесь, скорее всего, сидел лучник. Непрошеные гости не могли пройти мимо него. Почти напротив в стене - большое полуовальное углубление. Тут, вероятно, стояла какая-то святыня. Вокруг нее, прямо по этой винтовой лестнице, мог совершаться крестный ход.

Координаты Калачеевской пещеры :

Широта: 50°24'57.18"С

Долгота: 41° 0'19.74"В

Первые изучения пещеры.

Памятник начал изучаться со второй половины XIX века. Тогда его посетил художник и археолог-любитель. , оставивший после себя рукописные записи.

Осмотрев пещеры, Струков пришёл к выводу, что в создании их можно выделить несколько периодов. По его словам, новая часть пещер имеет ширину коридоров 142 – 177,5 см., высоту до 248 см. и резко отличается от второй, более древней половины пещер, покрытой «многовековой окаменелой плесенью» и имеющей ширину коридоров не более 84 см., а высоту до 213 см.

Внимание Струкова привлекла комната-храм, имеющая престол и жертвенник. Это помещение было почти полностью очищено в более позднее время от «окаменелой плесени», и престол и жертвенник были покрыты долблеными звёздочками и крестиками.

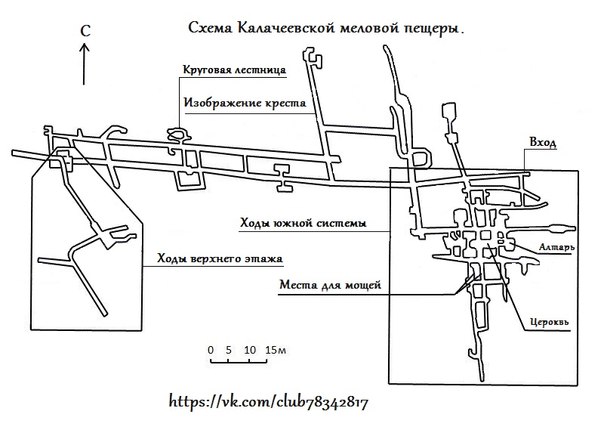

Новый этап в изучении пещер наступил лишь по прошествии многих лет – в 70-е годы ХХ века. В это время памятник был обследован Воронежской секцией спелеологии. Спелеологами составляется первые план пещеры и её описание. Обращается внимание на наличие в пещере граффити.

Председатель секции спелеологии посвятил несколько строк описанию этому памятнику в статье «Донские пещеры», вышедшей в свет в 1983 году. Материалы исследования спелеологов легли в основу составления паспорта памятника истории и культуры Калачеевской пещеры.

Описание частей пещеры. Южная часть.

Южная система пещеры состоит из нескольких коридоров, протяжённых к югу, двойной пещерной церкви, двух «лежанок» - скальных выступов, расположенных в параллельных проходах, ведущих на юг от церкви, а также специального помещения, возможно, костницы, устроенного к северу от алтаря Восточной церкви, со стальным «аналоем» в северо-западном углу, уровень пола которого ниже основного уровня пещер.

Обращает на себя внимание связанная с южной центральная часть Калачеевской пещеры, составляющая как бы ось всего подземного памятника. Она представляет собой основной коридор, ведущий к западу от нынешнего главного входа, а также параллельный коридор, с устроенным в его стенах наибольшими нишами для индивидуальной молитвы – исихастериями. Так же два параллельных коридора начали высекать и в южном направлении, но, вероятно, закончить их не успели. В западной части пещеры есть и верхний ярус, ходы которого, впрочем, мало примечательны.

Описание частей пещеры. Северная часть.

Северная часть пещеры состоит из двух проходов, ведущих к северу от главного прохода. Профиль ходов этой части пещеры отличается от южной и западной, он имеет практически прямоугольное сечение в отличие от цилиндрического потолка ходов остальной части комплекса, характерного и для Зверинецкого монастыря Киева, и для пещер Киево-Печёрской лавры, и для ранник пещер Чернигова.

В средней части северо-восточного хода и в северной части северо-западного есть помещение, первоначальное значение которых можно определить как часовни, впоследствии обращённые в пещерные церкви. К сожалению, в настоящее время пол обоих помещений находится под засыпью, без расчистки которой о дальнейшем исследовании данной части комплекса не может быть и речи.

Здесь же, в середине северо-восточного хода, неподалёку от церкви имеется ряд граффити, представляющих собой пальмовые ветви, лепестковые розетки и кресты. Как считает , они вряд ли древние и могут относиться к деятельности крестьян, проживающих здесь в конце XIX века.

Описание частей пещеры. Двойная церковь. Её восточная часть.

Церковь расположена в южной части комплекса. Она практически открыта от засыпи. Алтарь восточного храма продолговатой формы, апсида прямоугольная, что не имеет прямых аналогий в наземных храмах ни Византии, ни древней Руси, но вполне допустимо в католической традиции. Потолок алтаря имитирует купол. В восточной части алтаря расположена алтарная ниша. К большому сожалению, ни престола, ни его следов здесь не сохранилось, зато хорошо видны следы перерубки. В северо-восточном углу алтаря устроен скальный жертвенник, а в юго-западной стене – небольшая полочка, шириной 0,2 м. и высотой 0,7 м. В южной стене алтаря устроена неглубокая ниша.

В алтарь ведут три двери: святые врата находятся на оси храма, что хорошо видно на плане; к северу от них в алтарь ведут дьяконские врата. Кроме того, в алтарь устроен отдельный вход из коридора. Алтарная преграда сплошная, с тремя широкими нишами для икон и имитациями столбиков в северной части. Эти ниши вообще чрезвычайно большого размера (0,5х 0,4 м.), такие могли существовать в раннее время. Наос прямоугольной формы; потолок его имитирует круглый купол. Можно сказать, что Восточный храм вырублен в подражание крестовокупольному наземному храму. Обращают на себя внимание также вогнутые стены наоса, думается, что это было сделано намеренно. В наос ведут 4 широких прохода. В западной его части - широкая ниша со следами креплений неизвестных конструкций. Нартекс в Восточном храме отсутствует. Что вообще весьма характерно для пещерных храмов.

Легенда Калачеевской меловой пещеры.

по рассказам местных жителей...

- Вот гора, вся сплошь состоит из мела, и называется Пенькова.

В незапамятные времена забрел сюда монах из Киево-Печерской лавры, донести слово Божие до здешних людей. Прибился он к войнам сторожевой башни которая стояла на горе. А вокруг башни было много копен наготовленного сена, чтобы возжигать во время опасности, в них он и ночевал. Однажды, идя на молитву под крутые склоны горы, обнаружил грот. Стал он благоустраивать свое найденное жилище. Много ли мало ли времени прошло как разнеслись слухи среди людей, и потянулся народ отовсюду помогать монаху чистить лабиринты. С тех пор и по сегодняшний день влекут лабиринты людей.

Бытует и другая легенда, поведанная местной жительницей : «Рассказывали, что дети из наших пещер выходили в Павловск. Их вела по этому ходу какая-то учи-тельница, серьезная религиозная женщина».Интересен «Отчет об экспедиции РОСИ125 в Воронежскую область 18-24 августа 2003 года».126 В нем приводятся следующие рассказы о Калачеевской пещере: «20-го с утра добирались в Калач <…>. Удалось быстро поймать машину <…>. Водитель оказался жителем Калача и ценным информатором. Зовут его ; ему около 50 лет<…>. Сообщил он следующее.

В детстве он с друзьями много лазил по пещерам заброшенного подзем-

ного монастыря в Пеньковой горе. Из этих пещер вел подземный ход под го-

родом в здание бывшей церкви. В то время это уже была не церковь, а

спортзал школы №6 (находится на ул. 1 Мая, д. 86), но когда-то ход выходил

прямо на паперти. Пролегал он вдоль улицы Ильича. Длина хода, по оценкам

Живцова, около 2,5-3 км; толщина меловой породы и грунта над ним – около

2 м. По его словам, они проходили по ходу из конца в конец и выходили в зда-ние церкви. Однако около 30 лет назад в ходе образовался завал, отсекший бульшую часть хода. По утверждению Живцова, в результате постоянных проседаний грунта над завалом и соответствующих его «превентивных» подсыпок образовался небольшой бугорок, пересекающий улицу 1 Мая попе-рек, напротив здания школы. Потом окончательно завалило вход в него в пещерах (раньше ребятишки его регулярно разгребали). А после этого, в це-лях безопасности, засыпали и вход в спортзале.

По словам Живцова, существует легенда о ходах под рекой в село Четве-

риково (12 км от Калача), но он считает это полной выдумкой<…>.

Еще больше сведений узнали мы от уборщицы школы, Щербаковой Веры

Константиновны. По ее словам, в районе бывшей церкви находился «перекресток» ходов, откуда один ход вел в центр города, в сторону ул. Герцена (метров 350-400 на восток), а другой – на Николенков хутор, где выходил в пещере одноименной горы. Однако 6 лет назад в пещере обнаружили радиационный источник и ее завалили. К слову сказать, сама церковь явно не очень старая, где-то второй половины XIX века. Город основан в 1716 году. Время основания монастыря и пещер точно неизвестно».

А вот что в мае 2008 года рассказывала учитель истории шестой школы города Калача Еленой Степановной Свиридовой. Елена Сте-пановна проделала огромную работу по сбору фольклора, бытующего вокруг

125 РОСИ – Русское общество спелестологических исследований.

Состав экспедиции: Колпаков Ярослав, Морзюк Дмитрий, Соломенцев Владимир. 60Калачеевской пещеры. Приводим некоторые ее записи. Вспоминает , 1925 г. р.: «Я учился в начальной школе на Чумивке. В шестую школу пошел в пятый класс. Школа была неполная и размещалась в здании бывшей церкви. Иконы были закрашены.

Летом 1937 года я и двое моих друзей, Иван и Григорий, залезли в пещеру

с ул. Ильича. Мы собирались искать клад и взяли с собой еду и толстые хо-

зяйственные свечи. Но мы заблудились. Еда и свечи закончились. Мы блукали в полной темноте три дня. Мать уже заявила в милицию о нашей пропаже. Мы совсем отчаялись, приготовились умирать, брели, сами не зная куда. Долго шли по ровному высокому ходу. Вдруг услышали над собой грохот от подводы и поняли, что стоим под дорогой, что проходит мимо нашей школы. Мы обрадовались и пошли по этому ходу дальше. Скоро наткнулись на завал, вверху была большая отдушина. Мы начали копать и оказались в келье под церковью и оттуда попали на поверхность».

Рассказывает житель Калача : «В овраге,

недалеко от входа в пещеру, была чистая криница, там многие брали воду.

Моя бабушка рассказывала мне, что в праздник батюшка и другие церков-

ные служители набирали воду в кринице на Пеньках, брали хоругви и шли по

подземному коридору от ул. Ильича до самой Воскресенской церкви, выходи-ли прямо в алтаре. Этот ход мы называли Главным. В нем жили летучие мыши – очень много. От Главного хода был поворот к дому батюшки, ко-орый жил на ул. Ильича. Некоторые отсеки Главного хода были забиты досками». В этом рассказе лабиринтами подземных ходов, движением по ним крестного хода, объединяются все значимые в народном сознании локусы са-крального пространства: криница-родник, алтарь церкви, дом священника.

Центральный ход.

Описание частей пещеры. Двойная Церковь. Её западная часть.

С запада к Восточной церкви примыкает Западная. Ориентация её немного отлична от Восточной. Коробовый свод несколько неправильной формы перекрывает храм целиком. Алтарь находится практически полностью под засыпью. В его восточной части была устроена ниша глубиной около 1 м. Следов престола здесь так же нет. Жертвенник находится в северо-восточном углу и представляет собой скальный выступ, высотой 0,5 м., шириной 0,4 м. С внутренней стороны алтаря на высоте 1,5 м. вырублены небольшие полочки для свечей неправильной формы. Алтарная преграда отсутствует, однако в алтарь ведут две двери, с северной стороны у каждой из которых есть отдельный тамбур. Святые врата представляю собой просто проём, следов крепления деревянной алтарной преграды здесь нет. Наос слегка укорочен, с тремя отдельными проходами в коридоры. В западной части Западного храма так же, как и в Восточном, была вырублена глубокая ниша.

Описанная структура Калачеевской пещеры с достаточной долей вероятности свидетельствуют о наличии здесь в древности небольшого общежительского монастыря. Тогда где же помещались жилые помещения - кельи монахов? Здесь может быть несколько вариантов ответа. Первый вариант: кельи находятся в засыпной части Калачеевской пещеры. Второй, наиболее вероятный, - жилые помещения находились изначально на поверхности и могли располагаться как на вершине мелового останца (сюда ведёт один из запасных выходов), так и у его подножья. Примеры подобного расположения наземных построек можно видеть в тех же Белогорских и Дивногорских пещерных монастырях Среднего Дона.

Итак, на данном этапе изучения монастырь состоит из двойной церкви (Восточной – кафоликона и Западной – трапезной) и двойного коридора со специальными для индивидуальной молитвы (исихастериями).

В целом, оценивая монастырский комплекс, хотелось бы отметить не только отсутствие келейного комплекса, но и захоронений. Последнее особенно странно: даже небольшому монастырю следовало бы иметь подземное кладбище – костницу. Может быть, таковой служило помещение к северу от восточной церкви, описанное выше? Общее впечатление – монастырь не был достроен и существовал непродолжительное время.

Сама пещера пережила множество эпох и сохранила в себе их черты, но при этом особой известности в Воронежской области не получила. Тысячи паломников едут в отреставрированные Белогорье, Костомарово и Дивногорье. Калачеевская пещера пустует, облюбованная вандалами и хулиганами, но почти не тронутая реставраторами. При этом - поразительный факт - в голосовании проекта «Семь чудес Воронежской области» она стабильно опережает и Белогорье, и Костомарово.

У людей современных есть шанс сделать хоть что-то для сохранения того, что создали предки. В Калачеевской меловой пещере работы непочатый край. Кто и как ее будет выполнять, пока неизвестно. В следующем году Калач будет отмечать 300-летие, и на подготовку к юбилею выделена солидная сумма. Пока никто ничего не говорит о том, что часть денег потратят на пещеру. Энтузиасты, восстанавливающие ее, надеются, что о ней вспомнят. А еще есть надежда на проект «Семь чудес Воронежской области», победителям которого обещали финансирование и внимание. Ну а пока двери пещеры хоть и закрыты на замок, но готовы открыться для гостей.

Литература:

https:///club783428172.http://v-kurier. ru/kultura/kalacheevskaya-melovaya-pewera-unikalnyj-pamyatnik-raznyh-kultur-vstretivshihsya-na-voronezhskoj-zemle/

3.айны Калачеевского подземелья // «Еженедельная газета». №24, 14 июня 2006

4. , // Воронежское краеведение: Традиции и современность:/Воронежская обл. Совет краеведов; гл. редактор .2012.-с 288-292