--

Святая Пещера в Доложском погосте

Чертежи Пещерского храма представлены

по результатам изысканий в ЦГИА СПБ

Натальи Николаевны Наумовой

(Сланцы – Санкт-Петербург).

Фотография епархиального архитектора и материалы о нем предоставлены (Санкт-Петербург).

Проект Пещерского храма во имя Успения Божией Матери.

Автор – епархиальный архитектор .

Храм освящен в 1908 году.

«Большая церковь, достойная столичного города, сооружена в годах в селе Пенино. Местные купцы активно помогали средствами в строительстве. Один из них, основной вкладчик — храмоздатель C.Г. Гаврилов из д. Ожево. Он похоронен при алтаре. Проектирование осуществлял архитектор (). Кроме Пенино Никонов обозначил перестройки храмов в Никольщине (г. Сланцы) и в Заручье (старый храм 1752-61 гг.; работы велись соответственно в гг. и в гг.). Недавно стало известно, что проектировал храм на знаменитой Доложской Пещере. Освятили его 14.02.1908 г.».

. Архитекторы храмов Сланцевского района. 2002.

![]()

АРХИВНАЯ СПРАВКА

№ 000.

О недвижимом имуществе церкви Уепения Пресвятой Богородицы в

с. Доложском Гдовского уезда Петроградской губернии.

«В документах архивного фонда Петроградской духовной консистории, в клировой ведомости Успенской церкви в с. Доложском Гдовского уезда Петроградской епархии за 1916 г. имеются следующие сведения о недвижимом имуществе, принадлежавшем церкви:»

«К церкви приписана каменная часовня с каменной колокольней в местечке «Печеры», построенная 14 февраля 1908 г. приходским попечительством. Престол в ней один: в честь Успения Божией Матери».

Основание: ф. 19, оп. 113, д. 4325, лл. 66-67.

![]()

.

. Учился в АХ.

«Имеющий право производить постройки (с 1885). Епархиальный архитектор (с 1893). Автор проектов церквей и часовен в с. Котлы Ямбургсхого уезда СПБ губ., в Москве, Полтаве. Ревеле, монастыря в Новом Афоне. Построил Казанскую церковь в Териоках и Духовскую церковь в Келломяках (не сохранилась), здания Успенского и Никольского монастырей в Старой Ладоге, Воскресенского скита на Валааме.

План храма на Пещере

построены:

1. Доходный дом . Пл. Островского, 5 — пер. Крылова, Участие под руководством . (?)

2. Подворье Ново-Афонского Симоно-Кананитского Пантелеймоновского монастыря. Московский пр., 25 — 2-я Красноармейская ул.,—1888. (Сохранились фрагменты).

3. Доходный дом. Московский пр.,

4. Церковь преп. Василия Парийского при здании Мещанского о-ва. Московский пр., — 1891. (Не сохранилась).

5. Церковь св. Александра Невского при подворье Александро-Свирского монастыря. Разъезжая ул., 25 — Боровая ул., 1. Перестройка. 1889—1891. (Не сохранилась).

6. Церковь Благовещения подворья Афонского Свято-Андреевского скита. 5-я Советская ул., 33 — Дегтярная ул., — 1894. (Перестроена).

7. Троицкая церковь и зал для духовных бесед О-ва распространения религиозно-нравственного просвещения. Стремянная ул., 21 — ул. Марата,—1893, 1894— 1895. (Не сохранились).

8. Покровская церковь и дом епархиального братства Пресвятой Богородицы. Боровая ул., 50—— 1897, 1899 — 1901.

9. Подворье Леушинского Иоанно-Предтеченского женского монастыря. Ул. Некрасова, — 1895.

10. Пристройка к зданию 1-й гимназии. Ул. Правды, 11, левая часть. 1894.

План храма на Пещере

11. Доходный дом . Ул. Достоевского,

12. Дом прихода Сампсониевского собора. Б. Сампсониевский пр., 43, правая часть. 1896.

13. Церковь Божией Матери Шестоковской при подворье Шестоковского Вознесенского женского монастыря. Старорусская ул., 8 — Кирилловская ул.,— 1900.

14. Церковь преп. Марии на Большеохтинском единоверческом кладбище. Пр. Металлистов,— 1900. (Не сохранилась).

15. Успенская церковь при подворье Важеозерской Спасской Задне-Никифоровской пустыни. Ул. Крупской,— 1903. (Перестроена).

16. Придел св. Феодосия Черниговского Сретенской церкви. Ул. Жукова— 1899. (Не сохранилась).

17. Здание Александро-Мариинской богадельни. Ул. Черняховского, 6 — Павлоградский пер.,— 1899.

18. Доходный дом . Колокольная ул., —1900.

19. Церковь св. Моисея Новгородского при подворье Новгородского Сковородского Михайловского монастыря. Ул. Коммуны, — 1901. (Не сохранилась).

20. Доходный дом . Большой пр. П. С, 45 — Б. Пушкарская ул., — 1901.

21. Иоанновский женский монастырь. Наб. р. Карповки, 45 — ул. Профессора Попова, — 1903, 1907 — 1911.

22. Церковь Божией Матери Грузинской при подворье Красногорского Богородицкого монастыря. Шепетовская ул.,—1905. (Не сохранилась).

23. Тихвинская церковь при подворье Перемышльского Троицкого Лютикова монастыря. Пр. Непокоренных, —1911. (Не сохранилась).

24. Церковь преп. Серафима Саровского на Новодеревенском кладбище. Серебряков пер.— 1907. Совместно с .

25. Церковь св. Василия Великого при подворье Коневского Рождественского монастыря. Среднеохтинский пр., 21 ул. Панфилова, — 1908. (Не сохранилась).

Лисовский «русского стиля» // ЛП. 1983, № 3. С. 30-33.

Из книги

«Воспоминание торжественнаго праздненства и Крестнаго хода совершаемаго 15-го Августа с храмовою иконою Успения Пресвятой Богородицы в Пещерную часовню, находящуюся в С.-Петербургской губернии, Гдовскаго уезда, Имения Его Императорскаго Высочества, Великаго , Выскатской волости в селе Доложском. Посвящается Православным чтителям Пресвятыя Богородицы. Издано в пользу новоотстроивающагося каменнаго храма в селе Доложском. СПБ, 1861».

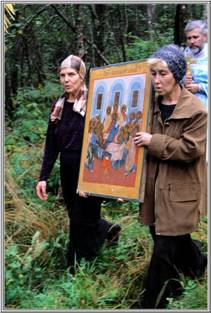

«И если накануне при упомянутом выше зрелище, душа наполняется непонятнаго для нас восторга и радостнаго восхищения, если тогда благоговеешь к чудному образу, то не меньше радостный трепет объемлет нас, когда при звуке колоколов тронется торжественное шествие из храма к священной пещере; народ как бы кипит, площадь и дорога на всем протяжении от церкви до пещеры покрыты богомольцами всякаго пола и возраста; ближние (богомольцы) в нарядных праздничных платьях, дальние с мешечками на плечах и дорожными посошками в руках; народа стекается до десяти тысяч; на средине пути к пещере под тенистою березовою рощею у Св. креста, шествие останавливается, поджидая Св. досточтимую Икону, которая тихо с благоговением переносится чрез преклонившийся народ; у Св. креста разсеянныя массы народа сосредоточиваются. После чтения Св. Евангелия, шествие продолжается; вот открывается гористая местность, шествие спускается по склону возвышенности; пред вами живописная скала, покрытая зеленью и лесом; при подошве ея пробегает светлая речка; чрез нее переброшен легонький мостик, возле него деревянная часовня с куполом и башенкою; близ оной открытый вход в пещеру; народ уже теснится около оной, жаждая хоть каплю получить воды из подземнаго источника.

Между тем, торжественное шествие всего окрестнаго духовенства, в священных облачениях с крестами, иконами и хоругвями, многочисленныя толпы богомольцев, теснящихся, поспешающих, преклоненных, длинною вереницею на значительном протяжении, и тихо с благоговейною торжественностью на благолепных носилках преносимая Святая Икона приближается к малой часовне в долине: здесь местные жители встречают крестный ход и чтимую Св. Икону с иконами из пещерной часовни.

По нагорному пути там и здесь, отсталый и разсеянный народ всякаго класса, пола и возраста; матери с малыми детьми, дряхлые старцы и старушки, цветущее юношество; после всех движутся господские экипажи и крестьянския телеги с лошадьми. У реки стоит мельница и чистенький крестьянский дом в долине. Все это совокупно представляет картину разнообразную и восхитительную. Здесь видишь всю жизнь и весь быть крестьянский, живую и деятельную, веру русскаго человека и добрый его характер; счастливый верою, он блаженствует. Как отрадно видеть его счастие! Цветешь и растешь при виде подобнаго зрелища».

Исторические записки и предания о погосте Доложском, Гдовскаго уезда крестьянина Ефима Андреева.

СПБ, 1863.

«Так велика любовь и усердие благочестивых местных жителей к Царице небесной, благоволившей облагодетельствовать наш край своею честною Иконою. Кроме того, у нас есть и другая святыня, пользующаяся в народе особенным уважением; это дивная пещера в песчанистой скале. В этой пещере находится ключ и подземное небольшое озерко, — оба с чистою, приятною, светлою водою. Вера находит целебную силу в сих чистых водах; благочестивые и набожные богомольцы берут из них воду с собою и относят, как святыню, на свою родину.

«Так велика любовь и усердие благочестивых местных жителей к Царице небесной, благоволившей облагодетельствовать наш край своею честною Иконою. Кроме того, у нас есть и другая святыня, пользующаяся в народе особенным уважением; это дивная пещера в песчанистой скале. В этой пещере находится ключ и подземное небольшое озерко, — оба с чистою, приятною, светлою водою. Вера находит целебную силу в сих чистых водах; благочестивые и набожные богомольцы берут из них воду с собою и относят, как святыню, на свою родину.

Эта замечательная пещера стала известна немного более ста лет; открытие ее было причиною построения деревянного храма в честь Успения Пресвятой Богородицы, который существует и поныне, на высоком берегу Долоцкого озера, С. Петербургской губернии, Гдовского уезда, в имении Его ИМПЕРАТОРСКОГО Высочества, Благоверного Государя и ВЕЛИКОГО , в Выскатской волости. Прежде открытия пещеры на сем месте никакого храма не было, а существовал оный в 7 верстах от Долоцкого притом же озере, во имя Св. Архистратига Михаила; поэтому как погост, так равно и приход назывался Михайловский, под которым названием большею частью он и теперь известен. По открытии пещеры оный погост переведен на теперешнее место, а в память прежнего храма устроен при храме Успения придел во имя Св. Архистратига Михаила.

Означенная пещера находится в 2-х верстах от села Долоцкого. Она образовалась в скале, покрытой тенистым орешником и другим лиственным лесом. Скала омывается речкой довольно широкой. Речка Долгая из Долоцкого озера пробегает по живописной зеленой долине, между гор и холмов и впадает в реку Лугу. Местность весьма приятная и живописная; имеет характер уединенной пустыни».

«Ряд холмов на левом берегу реки Долгой, в полутора-верстах от ея истока из озера, оканчивается скалою, затененною всякаго рода лиственным, хвойным лесом и кустарником. У подошвы скалы, омываемой рекою, разстилается широкая долина в виде площади. Внутри скалы существует древняя самородная пещера. В пещере в двух саженях от входа в нее с правой стороны существует ключ, исходящий из недр земных с чистою холодною водою; далее внутрь горы пещера простирается на тридцать шагов от входа в скалу и оканчивается шатрообразным сводом; внизу крестовидно на три отрасли пещера идет под гору, а под сводом ея стоит чистая вода».

«На северозапад от погоста в 2 верстах находится известная пещера; дорога к ней усажена деревьями, идет прямою линиею; на средине пути под тенистыми березами стоит деревянный крест с св. иконою Успения Божией Матери; здесь во время крестных ходов шествие останавливается и читается Св. Евангелие. Далее дорога склоняется с высоты в долину, по которой пробегает река Долгая; живописная скала, заросшая всякаго рода лесом и при ней уединенная часовня, близ коей вход в пещеру с востока, чистенький крестьянской домик и мельница на реке, при гористых окрестностях, делают ландшафт местности весьма приятный. Замечателен в печерской часовне древний образ Христа Спасителя, сидящаго между символическими изображениями Евангелистов. Предание утвердительно относит его к временам древней церкви, разоренной в XVII веке литовцами; образа св. апостолов и мучеников относят к тому же времени.

Хотите ли насладиться чувством тихого восторга? Не поленитесь принять труд приятного путешествия на праздник Успения Пресвятой Богородицы, — в село Долоцкое! Придите тогда, когда «всемирное Успение Всенепорочной Богородицы празднуем»; когда «Ангелы торжествуют честное преставление Божией Матери и к духовному веселью нас земных призывают! И если накануне при упомянутом выше зрелище, душа наполняется непонятного для нас восторга и радостного восхищения, если тогда благоговеешь к чудному образу, то не меньше радостный трепет объемлет нас, когда при звуке колоколов тронется торжественное шествие из храма к священной пещере; народ как бы кипит, площадь и дорога на всем протяжении от церкви до пещеры покрыты богомольцами всякого пола и возраста; ближние (богомольцы) в нарядных праздничных платьях, дальние с мешочками на плечах и дорожными посошками в руках; народа стекается до десяти тысяч; на средине пути к пещере под тенистою березовою рощею у Св. креста, шествие останавливается, поджидая Св. досточтимую Икону, которая тихо с благоговением переносится чрез преклонившийся народ; у Св. креста рассеянные массы народа сосредотачиваются. После чтения Св. Евангелия, шествие продолжается; вот открывается гористая местность, шествие спускается по склону возвышенности; пред вами живописная скала, покрытая зеленью и лесом; при подошве ее пробегает светлая речка; чрез нее переброшен легонький мостик, возле него деревянная часовня с куполом и башенкою; близ оной открытый вход в пещеру: народ уже теснится около оной, жаждая хоть каплю получить воды из подземного источника.

Между тем, торжественное шествие всего окрестного духовенства, в священных облачениях, с крестами, иконами и хоругвями, многочисленные толпы богомольцев, теснящихся, поспешающих, преклоненных, длинною вереницею на значительном протяжении, и тихо с благоговейною торжественностью на благолепных носилках переносимая Святая Икона приближается к малой часовне в долине: здесь местные жители встречают крестный ход и чтимую Св. Икону с иконами из пещерной часовни.

По нагорному пути там и здесь, отсталый и рассеянный народ всякого класса, пола и возраста; матери с малыми детьми, дряхлые старцы и старушки, цветущее юношество; после всех движутся господские экипажи и крестьянские телеги с лошадьми. У реки стоит мельница и чистенький крестьянский дом в долине. Все это совокупно представляет картину разнообразную и восхитительную. Здесь видишь всю жизнь и весь быт крестьянский, живую и деятельную веру русского человека и добрый его характер; счастливый верою, он блаженствует. Как отрадно видеть его счастье! Цветешь и растешь при виде подобного зрелища».

Погост Долоцко в Гдовском уезде, Петербургской губернии в Гдовском уезде. Очерк Ругодивцева.

СПБ, 1873.

«Одновременно с освящением новаго успенскаго храма на Михайловском погосте был установлен и крестный ход с иконою Успения Богоматери 15-е числа августа к пещере, находящейся на левом берегу речки Долгой, в верстах двух от погоста. Берега речки Долгой окоймлены раскошными холмами и холмиками, которые на полутора верстах от истока заканчиваются горою. Сосны и ели вместе с мелким кустарником покрывают эту гору, которая возвышается над берегом речки стеною. По правому берегу речки Долгой, против горы, растилается довольно обширная долина. Около этого-то места речки Долгой, внутри упомянутой горы, находится пещера. Пещера эта самородное явление; внутри пещеры, не далеко от входа в нее, с правой стороны, находится родник чистой, приятной воды. Вслед за родником «пещера расходится крестообразно в три стороны; в точке пресечения ея ветвей, как-бы под сводом, стоит озеро в чистою водою, которая почитается народом за целебную». Местное народное предание об этой пещере говорит, что еще до нашествия литовцев и шведов, около этой пещеры находился монастырь в честь Успения Божией матери; после разорения этого монастыря Литвою — чудотворный образ монастыря — Успение Богоматери был перенесен в церковь прежняго Михайловскаго погоста, а после разрушения этой последней церкви, на новое место Михайловскаго погоста, в церкви котораго он и поныне сохраняется. По другому местному преданию, в упомянутой пещере, в половине XVII столетия спасался какой-то пустынник... Нет никакого сомнения, что пещера в глазах прадедов настоящих долоцких прихожан имела большее значение, чем ныне, ибо предание о бывшем когда-то успенском монастыре и о неизвестном отшельнике, спасавшемся в этой пещере,— указывают на какую-то связь упомянутой пещеры с пог. Долоцко, в церкви котораго находится древняя икона Успения Богоматери. Эта связь, конечно, была: установление крестнаго хода из Долоцка в пещеру не могло-же возникнуть из одного только сходства долоцкой пещеры с пещерами Киева и Пскова, как пытаются объяснить некоторые местные жители. При означенном объяснении, невольно рождается вопрос: почему прадеды долоцких прихожан избрали для крестнаго хода именно эту, а не другую какую нибудь пещеру на речке Долгой? Поэтому, нужно думать, что крестный ход из Долоцка в пещеру был установлен, вследствие каких нибудь особенных причин, воспоминания о которых уже изгладились в памяти народа... Выше я сказал, что известность Долоцкаго погоста, среди окрестных населенных мест, началась с половины прошлаго столетия, то есть с постройкой на погосте успенской церкви, в 1779 г. деревянная церковь св. архангела Михаила, за ветхостию, была разобрана, а в память ея — был устроен придел в успенской церкви во имя св. архангела Михаила. Таким образом, из Михайловскаго погоста сделался успенский погост. Правда, сомряки и сомрячки по прежнему Долоцкий погост продолжали называть — Михайловским; но, тем не менее, с каждым годом в Долоцком, на «Успенов день», число богомольцев, стало увеличиваться (срмряки – жители присамрянских волостей, т. е. волостей при озере Самро – В. Б.). В пятидесятых и в шестидесятых годах настоящаго столетия — на 15 августа в Долоцком уже собиралось до 15 и 20 тысяч богомольцев, пришедших иногда из дальних мест».

«Одновременно с освящением новаго успенскаго храма на Михайловском погосте был установлен и крестный ход с иконою Успения Богоматери 15-е числа августа к пещере, находящейся на левом берегу речки Долгой, в верстах двух от погоста. Берега речки Долгой окоймлены раскошными холмами и холмиками, которые на полутора верстах от истока заканчиваются горою. Сосны и ели вместе с мелким кустарником покрывают эту гору, которая возвышается над берегом речки стеною. По правому берегу речки Долгой, против горы, растилается довольно обширная долина. Около этого-то места речки Долгой, внутри упомянутой горы, находится пещера. Пещера эта самородное явление; внутри пещеры, не далеко от входа в нее, с правой стороны, находится родник чистой, приятной воды. Вслед за родником «пещера расходится крестообразно в три стороны; в точке пресечения ея ветвей, как-бы под сводом, стоит озеро в чистою водою, которая почитается народом за целебную». Местное народное предание об этой пещере говорит, что еще до нашествия литовцев и шведов, около этой пещеры находился монастырь в честь Успения Божией матери; после разорения этого монастыря Литвою — чудотворный образ монастыря — Успение Богоматери был перенесен в церковь прежняго Михайловскаго погоста, а после разрушения этой последней церкви, на новое место Михайловскаго погоста, в церкви котораго он и поныне сохраняется. По другому местному преданию, в упомянутой пещере, в половине XVII столетия спасался какой-то пустынник... Нет никакого сомнения, что пещера в глазах прадедов настоящих долоцких прихожан имела большее значение, чем ныне, ибо предание о бывшем когда-то успенском монастыре и о неизвестном отшельнике, спасавшемся в этой пещере,— указывают на какую-то связь упомянутой пещеры с пог. Долоцко, в церкви котораго находится древняя икона Успения Богоматери. Эта связь, конечно, была: установление крестнаго хода из Долоцка в пещеру не могло-же возникнуть из одного только сходства долоцкой пещеры с пещерами Киева и Пскова, как пытаются объяснить некоторые местные жители. При означенном объяснении, невольно рождается вопрос: почему прадеды долоцких прихожан избрали для крестнаго хода именно эту, а не другую какую нибудь пещеру на речке Долгой? Поэтому, нужно думать, что крестный ход из Долоцка в пещеру был установлен, вследствие каких нибудь особенных причин, воспоминания о которых уже изгладились в памяти народа... Выше я сказал, что известность Долоцкаго погоста, среди окрестных населенных мест, началась с половины прошлаго столетия, то есть с постройкой на погосте успенской церкви, в 1779 г. деревянная церковь св. архангела Михаила, за ветхостию, была разобрана, а в память ея — был устроен придел в успенской церкви во имя св. архангела Михаила. Таким образом, из Михайловскаго погоста сделался успенский погост. Правда, сомряки и сомрячки по прежнему Долоцкий погост продолжали называть — Михайловским; но, тем не менее, с каждым годом в Долоцком, на «Успенов день», число богомольцев, стало увеличиваться (срмряки – жители присамрянских волостей, т. е. волостей при озере Самро – В. Б.). В пятидесятых и в шестидесятых годах настоящаго столетия — на 15 августа в Долоцком уже собиралось до 15 и 20 тысяч богомольцев, пришедших иногда из дальних мест».

«…в Долоцком погосте — воды много в пещере, около которой стоит часовня, находится целое озеро. Поэтому, когда крестный ход доходит до часовни, где в это время начинают служить молебны, тогда простой народ с бутылочками и кувшинчиками является у входа пещеры, где его и снабжают водою с большим избытком...»

.

Полинька Сакс. Дневник.

М., 1989.

Пятница, 7 авг<уста> (1853).

«15 числа назначена большая поездка в Гдовскую Швейцарию, 17-го – большой обед у предводителя, потом имеется в виду сельский бал у баронессы» (Дружинин и его знакомые природные красоты на Долгой Пещере называли Гдовской Швейцарией – В. Б.).

Суббота 15 авг<уста> — поездка в Швейцарию

«Два истинно милых и отрадных денька. В пятницу вечером прибыл Маслов; после беседы и ужина я спал немного и встал довольно рано; день оказался совершенно летним, с некоторой прохладой. Запасшись провиантом, мы поехали, и часа через полтора открылась перед нами окрестность озера, которому недостает только дворцов и немножко лесу, чтоб, я думаю, стоить озер Вестморлендских. В село прибыли мы около 11 часов, узрели миллион народа и несколько смазливеньких личик (две ямбургские красавицы в полумонашеском наряде). Около церкви, куда мы и не входили, встретили нас Мейер, старый милейший <...> Трефорт, исправник Стефанович и становой Дмитриев. Побродив немного, проехали в собственную Швейцарию, к часовне. Вся компания восхитилась красотой природы, гуляла, и Маслов составил план на будущий год переманить к этому дню часть наших петербургских приятелей. Трефорт, наш старый улан и казначей, озаботился трапезой и выполнил свое дело отлично. Стол, кресла, складные стулья расставили по берегу речки, под скалой и ореховыми кустами, ели, пели и веселились, угощали проходящих попов и так далее».

17 августа, вторник (1854)

«14-го числа по условию ждал гостей, чтоб по примеру прошлого года съездить компаниею в Долотский погост. Но Маслов не явился… приехали же Софья Александровна (Семевская) с мужем и Сталь Вал. Ал. Вечерняя беседа была очень приятна, и наутро все мы встали довольно рано, Томсон же с супругой явился по своему необыкновенному обыкновению в то время, когда весь дом еще спал.

Ни Мейера, ни Трефорта, ни Обольяниновых, ни Н. Блока на торжестве не было… Надежды Дмитриевны — увы! — не было; по словам ее бабушки, она совсем собралась ехать и захворала. Oime! (Увы!) где-то я ее опять увижу?»

(Писатель и публицист Александр Васильевич Дружинин летом проживал в отцовом имении Марьинское (Чертово) со своей престарелой матерью. Имение располагалось между селами Шавково и Заянье. В июле