ФАНАГОРИЙСКАЯ ПЕЩЕРА

//СВЕТ, N° 1(18), 1998

РЕЗЮМЕ: Фанагорийская пещера является крупнейшей кластокарстовой полостью российского Кавказа и а настоящее время протяженность пещеры составляет 1442 м, площадь - 2064 м3, объем -13032 м5. Приводится характеристика истории исследований (начиная с 1666 г.), вторичных отложений, водного режима, микроклимата, животного мира, перспектив охраны и использования.

Введение

Без преувеличения можно сказать, что Фанагорийская (Псекупская) пещера является уникальной кластокарстовой полостью не только для территории Краснодарского края, но и для всего Кавказа, при этом она претендует на несколько рекордов, может быть не очень значительных по меркам спортивной спелеологии, но интересных в географическом плане. Во-первых, эта пещера самая западная из полостей Кавказа, длина которых превышает 1000 метров, она находится на довольно значительном расстоянии (70-80 км) от ближайших карстовых районов, на территории которых исследованы крупные пещеры. Во-вторых, это крупнейшая кластокарстовая полость Кавказа, выработанная на контакте известняковых, песчаниковых конгломератов и глинистых сланцев, то есть смешаного типа (Гергедава, 1990). В-третьих, это пока непревзойденный рекорд длины среди кластокарстовых пещер российской части Кавказа. В-четвертых, эта пещера упоминается в краеведческой литературе и местной периодической печати значительно чаще других (В окрестностях Краснодара, 1988; Горшенев, 1983; Сокровища Фанагорийской пещеры, 1994; Остапенко, 1994). в этом плане с ней может поспорить лишь Воронцовская пещера, хотя на территории Краснодарского края достаточно много больших и интересных пещер. Благодаря такой широкой известности Фанагорийскую пещеру посетили десятки тысяч людей и практически любой человек, живущий в этом регионе и мало-мальски занимавшийся туризмом, может поделиться своими впечатлениями о пребывании в этой пещере. Массовые посещения продолжаются около столетия без их специальной организации туристско-экскурсионными предприятиями. В связи с намерением исчезнувшего в неизвестность предприятия "Сталактит" оборудовать пещеру для экскурсионных посещений и спелеотерапии автор в 1991 году провел по заказу этой организации простейшие исследования и сделал ее описание, а после выполнения договора продолжил самостоятельные наблюдения за микроклиматом и работы по уточнению морфологии полости, обобщив все собранные материалы в данной работе.

История исследований

Фанагорийская пещера очень давно привлекала внимание разных исследователей. Фрагменты информации о первых исследованиях этой пещеры (до 1946 года), кропотливо собранной и обобщенной (1989), приводятся ниже: "... Приведем описание пещеры, называемой ныне Фанагорийской, турецким путешественником Эвпия Челеби, которую он посетил в 1666 г. (изложение дается по "Книге путешествия" Челеби, выпущенной в переводе на русский язык издательством "Наука" в 1979 г.): "В скалах, расположенных по направлению к кыбле от описанного гигантского дерева, находится ряд громадных пещер. Из этих пещер вытекает река, называемая Кызлар-алган. Внутри первой пещеры находится бронзовая статуя человека. Высота статуи превышает рост обычного человека. В правой руке бронзового человека - тяжелая палица. Человек все время размахивает ею. Желающие пройти в пещеру должны идти до входа в нее берегом реки Кызлар-алган. Если пройти мимо бронзового человека, то за спиной его внутри пещеры видна дверь. Вошедший в эту дверь попадает в другую пещеру, наполненную несметными сокровищами. Если человек не притронется к этим сокровищам, то он может спокойно выходить из пещеры. Тот же, кто возьмет хотя бы самую малость, будет неминуемо превращен в месиво палицей бронзового человека. Эвлия Челеби с девятью спутниками побывал в этой пещере и невредимым вернулся обратно". Как видим, Челеби дает краткую, но точную морфологическую характеристику полости. Он пишет, что пещера состоит из нескольких залов (ряд огромных пещер по первоисточнику) и что из нее вытекает река. Но им приводятся и фантастические сведения о пещере. В конце прошлого столетия и в первые десятилетия нашего века появляются несколько очерков, излагающих материалы наблюдений, проводившихся в Фанагорийской пещере. В эти годы пещера посещалась очень часто. Она стала местом молений верующих христиан, сюда устремляются и любознательные посетители. В 1881 г. Фанагорийскую пещеру посетил куратор горячеключевского курорта полковник М. Каменев.

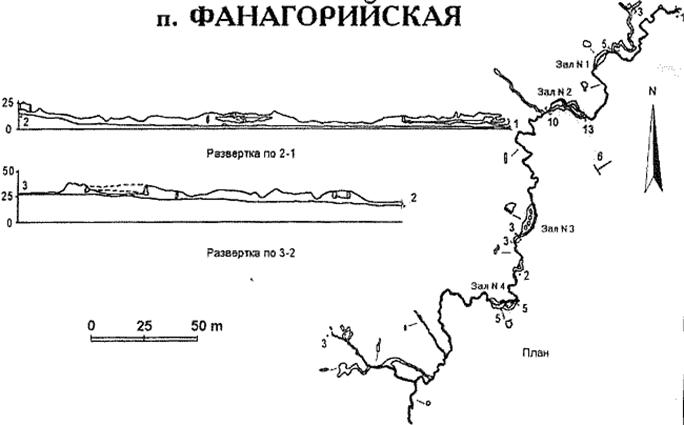

По его словам, пещера принадлежит к числу замечательнейших в Европе и по красоте и разнообразию не уступает Антинарской, привлекающей внимание специалистов и туристов. Каменевым дается краткое описание полости, отмечается находка костей человека "в пещере, на довольно значительном расстоянии от входа'" и приводится характеристика подходов к ней. В 1882 г. Фанагорийскую пещеру осматривал . Через несколько лет он сначала в "Кубанских областных ведомостях" (1901 г), а затем в "Известиях Общества любителей изучения Кубанской области" (ОЛИКО) в 1902 г. публикует ее описание. Одновременно с ним свои материалы о пещере публикует -Тарасов. Во всех рассмотренных публикациях даются завышенные показатели длины пещеры. У разных авторов они изменяются от полутора-двух верст до "более чем на четыре версты", то есть от 1600,2-2133,6 м до 4267,2 м и более. Первые, близкие к действительным результаты измерений получают (1905 г.саженей, или 821,4 м, и (1909 г.саженей, или 742,5 м Первые микроклиматические наблюдения в Фанагорийской пещере (и вообще первые для пещер Краснодарского края) проводил 4 июля 1923 г. профессор . Завершает цикл исследований пещеры конца прошлого столетия и первой четверти нашего века работа , В 1923 г. он посетил пещеру и на следующий год в восьмом выпуске "Известий ОЛИКО" опубликовал ее подробное описание, в котором приведены замеры ее залов, основного хода и ответвлений пещеры, дается морфологическая характеристика полости. Длина пещеры от входа до самого дальнего ее конца по измерениям Лизарева равна 411 саженям 3 футам (877 м), а сумма всех ходов составляет 461 сажень 4 фута (984.8 м). впервые определяет ее генезис: "Пещера залегает в толще... известняков... и образована в ней совместной - эрозионной и коррозионной - деятельностью циркулировавшей е ее пластах воды". Лизарев первым отмечает и вред, нанесенный пещере человеком: "Своего названия "сталактитовая" пещера в настоящее время не оправдывает, так как почти все сталактиты и сталагмиты давно оббиты и унесены туристами. Уцелели лишь' серенькие невзрачные экземпляры, да и тех осталось очень мало" В 1946 году пещеру исследовала экспедиция Кавказской комплексной карстово-спелеологической станции при Краснодарском педагогическом институте, в результате работы которой впервые был вычерчен план полости, согласно ему длина пещеры составила 997 м. Так СП. Лозовой (1989) охарактеризовал довольно длительный период исследований пещеры. Но и в литературе более позднего времени (неспециальной) по-прежнему фигурировали завышенные до 5 км сведения о протяженности полости (Хабахбашев, 1955), видимо опубликованные на основании баек местных жителей. В ноябре 1975 г топографическую съемку полости произвела днепропетровская спелеосекция, имеющаяся у автора копия карты к сожалению не имеет морфометрических характеристик но, исходя из сравнения с более поздней съемкой КГСС днепропетровчане закартировали около 1000 м ходов. В 1978 г. проводились разовые микроклиматические и биоспелеологические наблюдения (Гергедава. 1983) Позже исследованием этой пещеры занималась Краснодарская городская спелеологическая секция (КГСС). В 1983 году была выпопнена топографическая съемка, которая выявила протяженность 1110 м. амплитуду 53 м, площадь 1768 м2, объем 12022 м3 (секцией в это время руководил Е. А Радкович, а топосъемке участвовали . М, . , И. Янишев). Исследования были возобновлены автором а 1991 году, проводипись микроклиматические и некоторые другие наблюдения, в годах с участием , , и съемку 1983 года существенно дополнили, причем два из доснятых участков раньше никем не проходились. В итоге протяженность пещеры составила 1442 м, ппощадь 2064 м2. объем 13032 м3. Существует обширные возможности для дальнейших исследований в области биоспелеологии, гидрогеологии, гидрохимии, археологии и других наук, в морфологии полости также возможны новые открытия (скорее всего это будут участки верхних этажей под потолком) В годах провел наблюдения за зимующими летучими мышами. Периодически пещерой и районам интересуются спелеологи из других регионов, но в основном находят ее перспективной для проведения новичковых походов (Петров, 1996) Методика наблюдений и сбора информации Исследования в пещере проводились на основе полуинструментальной топографической съемки КГСС 1983 года (М 1:500). В микроклиматческой съемке использовался в основном маршрутный способ с испопьзованием аспирационного психрометра и с частичным проведением синхронных замеров температуры воздуха при помощи термографов, точки проведения измерений фиксировались на топосъемке и на местности. Значительная часть информации собиралась визуально и при помощи простейших приспособлений в связи с ограниченными возможностями автора и КГСС в выборе инструментов и способов исследований (этим, например, объясняется отсутствие данных о химизме воды).

Географическое положение

Фанагорийская (Псекупская) пещера находится на территории Горячеключевского района Краснодарского края в 12-13 км к юго-западу от станицы Фанагорийской на правом берегу реки Аюк, одного из левых притоков реки Псекупс. В район пещеры ведет довольно хорошая гравийная дорога, по которой в теплое и сухое время года, обычно без особых сложностей, проезжают легковые автомобили, что является одним из факторов, обусловивших высокую посещаемость пещеры. Вход в полость расположен на высоте около 300 м над уровнем моря на довольно крутом склоне горы Гержавкина в дубовом лесу с примесью пихты. В последнее время состояние дороги постоянно ухудшается и есть шансы, что это послужит препятствием для части неорганизованных посетителей-автовладельцев.

Геологическое строение и особенности морфологии

Пещера заложена в крупноглыбовых и галечных конгломератах с карбонатным цементом фонарской свиты нижнего мела (Ломаев, 1991), хотя эти же отложения Гергедава (1983) определяет как плейстоценовую брекчию из верхнемеловых известняков, а Дублянский с соавторами (1987) и Колодяжная (1965) нечетко, со знаком вопроса в тексте, указывают на верхнемеловой возраст массива, скорее всего эти разногласия вызваны труднодоступностью данных и малочисленностью публикаций о геологическом и литологическом строении этого участка Кавказа. Автор поддерживает мнение Гергедавы (1983) потому, что обломки известняка, из которых состоят нижние слои массива обладают признаками, характерными для нижнемеловых известняков Западного Кавказа, а сама брекчия образовалась значительно позже. На некоторых обломках известняка, находящихся в стенах пещеры, видны следы воздействия древних карстовых процессов. В вышележащих слоях неокатанные крупные обломки известняка сменяются все более мелкими и, в итоге, пещеру бронирует с поверхности слаборазмывающийся конгломерат с мелкозернистым заполнителем. В стенах 1,2 и 3 залов прослеживается слой глинистых сланцев мощностью 1,2-1,5 м, имеющий угол простирания 130-310°, угол падения 5-6°, К этим сланцам приурочены ниши в стенах залов, а также залоподобное расширение в верхней части сечения хода между 1 и 2 залами. Это свидетельствует о том, что массив подвергся не только образованию пологой антиклинали, к своду которой приурочена пещера (Ломаев. 1991). но и о том, что блоки, на которые разбит массив (Дублянский и др., 1987) смещены по высоте. Ходы пещеры развиты по тектоническим трещинам и в плане хорошо подчеркивают почти прямоугольную форму блоков. Большинство ходов полости приурочено к азимутам 45-225° и 135-315° В работе Гвоздецкого (1988) упоминание о Фанагорийской пещере сопровождается мнением о том, что она представляет собой сильно раскрытые тектонические трещины, которые моделированы выщелачиванием и осаждением известковых натеков, напоминая типичные сталактитовые пещеры. Гергедава (1983, 1991) указывает, что в образовании этой полости сыграло роль и химическое воздействие воды (карст), и механическое (сильная эрозия на контакте конгломератов и сланцев), что характерно и для обычных карстовых полостей, в формировании которых участвовали активные водотоки. В принципе следы карста достаточно хорошо заметны на стенах пещеры на всем ее протяжении, но соотношение между проявлениями эрозии и карста варьируется в широких пределах. Минимально выражены проявления эрозии в верхней части сечения полости, сложенной очень прочно связанным конгломератом с диаметром наполнителя 0,5-2 см и прочным карбонатно-песчаным цементом. В средней части сечения размеры наполнителя увеличиваются до 10-15 см, иногда встречаются довольно большие глыбы, цемент здесь содержит больше глинистых частиц и порода легче разрушается механически, но ярче всего эрозия выражена в прослоях глинистых сланцев.

Гидрогеологический режим полости

Значительная часть пещеры сформирована древним водотоком инфлюационного происхождения, который имел дебит несколько больше современного, достаточный для транспортировки глыб весом до 10-20 кг, но, вследствие изменения гидрогеологических условий, вода перестала поступать в проработанный ранее просторный ход (сейчас он не обводнен и в дальней части оканчивается глыбовым завалом). Позже пещерный водоток стал формироваться из трех основных притоков, вытекающих из ходов небольшого сечения и проработал русло на 2-3 м глубже оставшихся сухими фрагментов старого хода, но серьезных изменений в форме щелеобразного поперечного сечения основного хода это не вызвало. В ближней части полости (за залом N 2) был также древний иссякнувший ныне приток. То, что палеоводотоки имели инфлюационное происхождение, дополнительно подтверждается находкой куска древесины в недавно обнаруженном ходе под потолком зала N 2 на высоте 15м над дном основного хода. На поверхности массива были найдены три участка, на которых идет поглощение временных водотоков, два из них являются воронками-понорами с небольшой площадью водосбора, а один расположен в русле пересыхающего ручья и дренаж происходит через аллювий, опыты по их окрашиванию не проводились и связь с конкретными подземными притоками не установлена. В пещере имеется еще два небольших притока (один из них под потолком зала N 1). а также участки с поступлением инфильтрационной влаги, а в привходовой части - зона конденсации. Общий дебит подземного ручья обычно составляет около 1-2 л/с, а в межень водоток поглощается в районе зала N 1, прорабатывая новый ярус пещеры и появляясь в виде источника на 10-12 м ниже входа в пещеру. Во время паводков, вызванных ливнями, расход воды достигает 20-50 л/с, а скорость его нарастания сильно варьирует в зависимости от влагонасыщенности почвы и в некоторых случаях близка к скорости подъема воды в поверхностных водотоках, а в некоторых, даже после трехчасового ливня, вода из входа не появляется. Пещерные отложения Хемогенные отложения полости когда-то поражали воображение посетителей, возможно их богатством обусловлено красочное описание Челеби, а также то, что пещера стала местом для вознесения молитв и жертвоприношений (у некоторых этнических групп армян они существуют параллельно с христианством) вплоть до наших дней: автор встречал во входном отверстии полости аккуратно положенную на выступ стены голову петуха, кровью которого было окроппено лежащее у входа бревно. Престарелая жительница станицы Фанагорийской по поводу святости пещеры сказала: "Как же там не молиться, когда сам Бог свечки [то есть сталагмиты - А. О.] в пещере поставил, да варвары их обломали" (Остапенко, 1994). Наиболее широко развиты хемогенные отложения на участке между входом и залом N 3, здесь встречаются натечные коры, травертин, остатки сталактитов и сталагмитов, часть из которых уже неактивна. Все, что можно было отколоть и унести, уничтожено любителями сувениров уже к 20-м годам нашего века, но разграбление при помощи топоров и молотков продолжается и сейчас. В недавно закартированных труднодоступных ходах хорошо сохранились сталактиты и сталагмиты, кораллиты, гуры и ванночки с кристаллами на дне и кальцитовой пленкой на поверхности. В легкодоступной части пещеры наиболее грандиозным натечным образованием является так называемый "Перелаз" после зала N 2, это растущие и в настоящее время сталактит и сталагмит. Сталагмит заполнил все сечение хода и имеет высоту около 2,5 м (ручей промыл под ним русло), а сталактит имеет длину около 2 м при диаметре около 50-70 см, стена также покрыта натечной корой. Интересно обнаружение полузасыпанных аллювием невысоких оснований сталагмитов в районе зала N 1, свидетельствующих о перерыве в деятельности водотока, видимо в это же время успело образоваться основание "Перелаза".

Гравитационные отложения распространены незначительно (в основном в зале N 1), часто представлены одиночными глыбами, входившими в состав брекчии, иногда застрявшими в сужениях вертикального сечения хода. Все эти отложения образовались, судя по археологическим находкам в зале N 3, несколько сотен лет назад. Водно-аккумулятивные отложения широко представлены аллювием в русле подземного водотока и состоят в основном из слаборастворимых горных пород, входивших в состав брекчии (сланец, песчаник, кварцевая галька). Мощность этих отложений невелика (до 0.5 м). Сталагмщ "Перелаз" оправдывает свое название Зоогенные отложения представлены небольшими пятнами гуано (площадью по 1-1,5 м2 И мощностью до 10 см) в зале N 3 и на некоторых участках верхних этажей. В зале N 3 гуано очень старое - видимо колония летучих мышей покинула это место в связи с фактором беспокойства. К этим же отложениям можно отнести и найденные в различных местах пещеры кости летучих мышей, лесного кота, полевок и медведя.

Замурованный в натечную кору человеческий череп в пещере Кошачьей

Средневековые антропогенные отложения 9-10 века (по определению сотрудницы Краснодарского историко-археологического музея-заповедника ) встречаются в привходовой части, в залах N 1 и 2. Среди находок, сделанных автором - угли, обломки керамики, стальная пряжка, фрагменты бусины (стеклянная паста) и клинка с ножнами, а также большое количество человеческих костей (количество черепов и их фрагментов указывает на то что в пещере были останки не менее чем трех человек). Исходя из беспорядочного расположения костей, находящихся под упавшими с потолка глыбами и торчащих из береговых отложений (смеси камней и глины) можно предположить, что останки людей оказались здесь в результате сражения или обвала, но возможно что это последствия размыва и переотложения захоронений вместе с аллювием (Остапенко, 1994). Степень изношенности найденных зубов и фрагментов челюстей говорит о том, что люди были разного (в основном молодого) возраста, а одна из найденных челюстей, по мнению врача-стоматолога, принадлежала человеку примерно 50-летнего возраста, питавшемуся грубой пищей и не знавшему, что такое кариес. Подобный характер залегания человеческих костей наблюдается и в находящейся неподалеку пещере Кошачьей, малопригодной с первого взгляда для культовых захоронений из-за довольно узких нисходящих ходов. Но не исключено, что в те времена существовал какой-то особый обряд погребения в пещерах.

Микроклимат

В пещере проводились замеры температуры и влажности воздуха с одновременным замером температуры воды, в результате чего был выявлен ряд особенностей, характерных для данной полости (Остапенко, 1993). В соответствии с морфологией пещера относится к восходящим замкнутым типа "теплый мешок", но, в связи охлаждающим действием инфлюирующих в нее водотоков, по всей длине полости хорошо выражен годовой ход температуры воздуха, которая в наиболее стабильных точках изменяется от 8,1-8,2°С до 9,0-9,1°С. Примерно 1/4 площади пещеры занята водотоками и поэтому происходит активный теплообмен между воздухом, водой и стенами полости. Зимой разность температур воздуха и воды составляет в дальней части полости 1,3-1.6°С, а ближе ко входу уменьшается до 0,3-0,8оС. выхолаживание воздуха происходит также из-за теплообмена в привходовой части и возможного вытеснения теплого воздуха на поверхность через отверстия в своде (но ток воздуха инструментально не зарегистрирован). Поэтому, вопреки морфологии, наиболее нейтральный участок находится зимой не в дальней части пещеры, а в средней. В теплое время года холодный воздух интенсивно вытекает из полости, а теплый засасывается в верхней части сечения хода, разница в их температуре в жаркий день составляла 7.7°С, а температурный скачок индицировался полосой пара на расстоянии до 3-4 м от входа. Из-за отсутствия замеров скорости движения воздуха, коэффициент воздухообмена полости не вычислен. Относительная влажность воздуха в течение года не меняется и в удаленных от входа частях составляет 98% а в привходовой части перемещается зона конденсации (зимой она отодвигается на 10-15 м вглубь пещеры). В пещере проведены замеры интенсивности гамма-излучения, в результате выявлено незначительное повышение фона (в некоторых залах до 15-17 мкр/ч) по сравнению с поверхностью (11-12 мкр/ч).

Животный мир

Пещера, несмотря на большую посещаемость, имеет довольно богатую фауну, среди которой обнаружены следующие роды насекомых (Гергедава, 1983): пиявки, турбелярии, нематоды, пауки, многоножки, кроме того автором встречены кузнечики троглобионтного облика, похожие на обитающих в Воронцовской пещере. Из рукокрылых на зимовке встречены шесть видов летучих мышей: большой и малый подковонос, остроухая ночница, водяная ночница, европейская широкоушка и обыкновенный ушан (Газарян, в печати). Кроме того, в привходовой части автором неоднократно встречались лесные сони, свободно передвигающиеся по стенам и потолку пещеры, а в зале N 1 - серая крыса. Можно предположить, что в те времена, когда пещера мало посещалась, в ней обитали и хищники-троглофилы: лесной кот, бурый медведь и т. п. В пещере довольно много плесени, обитающей в основном на каплях парафина, упавших со свечей посетителей и на другой органике антропогенного происхождения, Один из видов плесени обладает очень мощной флуоресценцией. Для ее свечения достаточно освещения фонарем мощностью около 0,5 Вт. Эта плесень обнаружена пока лишь на одном локальном участке на стенах хода.

Перспективы хозяйственного освоения и охрана пещеры

Фанагорийская пещера объявлена памятником природы еще в 1977 году (Печерин, Лозовой, 1980), но конкретных шагов в ее охране сделано не было. Нет даже соответствующих аншлагов у входа, информирующих об охранном статусе полости. В связи с ухудшением состояния дороги и уменьшением количества самодеятельных туристских групп, общая антропогенная нагрузка на пещеру и ее окрестности снизилась, но из-за стремления сэкономить на батарейках резко возросло количество посетителей с факелами, поэтому усилилось загрязнение сводов и воздуха полости продуктами сгорания (Остапенко. 1994). Планы организации Горячеключевского национального парка и благоустройства пещеры не были претворены в жизнь из-за их проблематичности и отсутствия средств (значительная часть затрат ушла бы на ремонт дороги), сама по себе организация массовых подземных экскурсий в этом случае была бы малоэффективной в связи с узостью ходов и малым количеством красивых натечных образований (в Новоафонской и Азишской пещерах побывало достаточно много людей, так что сравнение было бы не в пользу Фанагорийской). В соответствии с хронометражем, проведенным автором, в зависимости от длины подземного маршрута (до зала N 3 или до сталагмита "Перелаз") максимальная пропускная способность пещеры составила бы соответственно 150 или 300 человек в день, но даже такой поток современные туристско-экскурсионные организации вряд ли смогут обеспечить, так что эксплуатация одной лишь пещеры будет заведомо убыточна. Эту проблему можно решить лишь комплексно, организовав посещение других экскурсионных объектов в окрестностях пещеры и сопровождая его дополнительным сервисом и продажей сувениров (Радушев. Попов, 1989), что в целом позволит сделать туры рентабельными. Тем не менее одна краснодарская турфирма достаточно эффективно проводит в теплое время года еженедельные экскурсии в Фанагорийскую пещеру, доставляя немногочисленные группы при помощи микроавтобуса УАЗ (с повышенной проходимостью) и ничего не тратя при этом на благоустройство маршрута и пещеры. В настоящее время использование традиционных способов охраны пещер (решетка на входе и аншлаг) очень сомнительно; некоторые опрошенные автором посетители пещеры считали возможность установки решетки посягательством на их права и обещали ее взорвать (что вовсе не трудно организовать в бывшей фронтовой полосе), а судьба аншлагов наглядно выражена в простреленных плакатах у дороги, которые когда-то призывали беречь лес и животных. Развитие экологического мышления и законопослушания будет, к сожалению, идти долгие годы, но если в разрушении пещеры и вмещающего ее массива не примет участие мощная техника (как это произошло с существовавшей неподалеку пещерой Солодка), то Фанагорийская пещера дождется лучших времен.

Литература:

- В окрестностях Краснодара / , , Дюваль- Р, и др. - Краснодар: Кн. изд-во, 19с. ил.

- Газарян материалы по пещерам-убежищам летучих мышей на Западном Кавказе (в печати).

- Гергедава ландшафты (на примере карстовых полостей Кавказа). - Тбилиси: Мецниереба. 198с,

- Гергедава кластокарстовых пещер Кавказа // Пещеры. Проблемы изучения. Межвуз. сб. научн. тр. Перм. ун-т. - Пермь, 1990. - С. 63-67.

- Гвоздецкий Н, А. Карстовые ландшафты (уч. пос). - М.: Изд-во МГУ, 19с.

- Горшенев по Краснодарскому краю.- М.: Физкультура и спорт. 1983.-176 с, ил.

- Дъячков- Псекупская и Сухумская сталактитовые пещеры // Известия Кавказ. Отд. Русск. Географ. Об-ва., 1901. Т. 14 N 5. - С. 13-21.

- Колодяжная флишевой формации юго-западного склона Кавказа. - М.: Наука, 1965.

- Лизарев сталактитовая пещера // Изв. Об-ва люб. изуч. Кубан. края. - Краснодар. 1924. Вып. 8. С. 5-11.

- Из истории исследования пещер и карста // Кубанский краевед. - Краснодар: Кн. изд-воС 34-46.

- Ломаев и карст // Изучение и использование карста Запдного Кавказа. Мат. III регионального карстово-спелеологического совещания. - Сочи, 1991. С. 20-22.

- Остапенко особенности Фанагорийской пещеры // Среда обитания человека. - Сб. тез. науч. - практ. конф. Краснодар, 1993. С 72-74.

- Не тревожьте подземных жителей // Кубанский курьер, 1994а, 1 февр.

- Остапенко характеристика Фанагорийской пещеры // География Краснодарского края (сб. статей). - Краснодар, 1994. - С. 114-118.

- Перовцы // Российский спелеол. вестник "Барьер" N М„ 1996. - С, 8.

- , Лозовой СП. Памятники природы Краснодарского края. - Краснодар: кн. изд-во, 1980.

- Проблеми на благоустроените български пещеры // Национальна конференция по спелеология. - София, 1989. - С. 133-136,

- Сокровища Фанагорийской пещеры // Кубанский курьер, 1994, 22янв. - Хабахбашев Краснодарского края. - Краснодар: кн. изд-во, 19с.