На правах рукописи

Пещеры Витимского плоскогорья

(Мало-Амалатская впадина)

Специальность 25.00.23 - физическая география и биогеография,

география почв и геохимия ландшафтов

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени

кандидата географических наук

Улан-Удэ – 2007

Работа выполнена в Восточно-Сибирском государственном технологическом университете

Научный руководитель: доктор географических наук,

профессор

Официальные оппоненты: доктор географических наук,

профессор

кандидат географических наук

Ведущая организация: Иркутский государственный университет

Защита диссертации состоится ___мая 2007 г. в ___ часов на заседании Диссертационного совета Д-212.022.06 по защите докторских диссертаций в Бурятском государственном университете г. Улан-Удэ, ул. Смолина, 24а;

Факс: (30;

e-mail: ek-geo@bsu.ru

С диссертацией можно будет ознакомиться в библиотеке Бурятского государственного университета

Отзывы на автореферат (в двух экземплярах заверенных печатью) просим направлять по указанному адресу ученому секретарю совета Д-212.022.06

Автореферат разослан____ апреля 2007 г. и размещен на официальном сайте БГУ www. *****

Ученый секретарь

диссертационного совета,

кандидат географических наук, доцент

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТКА РАБОТЫ

Актуальность работы. Пещеры издревле использовались человеком и привлекали его внимание своей таинственностью. Но и сегодня эти объекты в целом еще слабо изучены как в мире, так и в России, а тем более в Бурятии. А ведь каждая пещера своеобразна и несет определенную информацию.

Перспективы обнаружения пещер на Витимском плоскогорье, а также в целом в Бурятии, велики. На настоящий момент полость Долганская Яма (протяженность 5120 м, глубина 130 м) является самой большой пещерой Республики Бурятия. Но уже в перспективе открытия бóльших по параметрам полостей, разнообразных по своим достопримечательностям и научной ценности. Этому будет способствовать развивающееся движение молодых спелеологов – школьников, студентов. Наиболее интересными в плане обнаружения новых полостей являются хребты Икатский, Голондинский, Хамар-Дабан, Восточный Саян. Интересными могут быть находки в Становом нагорье, Верхне-Ангарском и Байкальском хребтах, Селенгинском среднегорье.

Существует много понятий «пещера» различных авторов. Самым простым и емким из них является: «Пещера – подземная полость, имеющая выход и размеры, достаточные для проникновения человека, заполненная в разной степени естественным и (или) искусственным, органическим и (или) неорганическим веществом в различных агрегатных состояниях и представляющая собой особый природный комплекс» (Дублянский, Андрейчук, 1991).

По своему генезису полости подразделяются на карстовые и псевдокарстовые. Первые довольно широко распространены на изучаемой территории, имеют крупные размеры – Долганская Яма, Пломбир, Дельфин и другие. Вторые же более редки и имеют, как правило, небольшие объемы, но они не менее значимы для широкого круга представителей науки, народного хозяйства, спорта и туризма.

Цель работы – изучение и описание пещер в многолетнемерзлых породах. История их формирования, перспективы использования человеком, проблемы сохранности.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

- анализировать имеющееся литературные и фондовые материалы по пещерам Бурятии;

- разработать методику исследования пещер, провести обобщение и анализ имеющегося материала;

- установить регулярные наблюдения за пещерообразующими природными факторами;

- дать прогнозную оценку наличия полостей различных типов в Витимском плоскогорье с практическими рекомендациями по их использованию.

Объектом исследования являются пещеры Витимского плоскогорья, находящиеся в условиях криолитозоны.

Предметом исследования служит взаимосвязь пещерообразующих процессов с природными явлениями с учетом специфики их современного состояния.

Исходный материал и методика исследования. Исследования пещер Витимского плоскогорья начаты автором с 1981 года. Основные работы проводились в пещере Долганская Яма, дополнительные - в пещерах Пломбир и Дельфин. Также значительный материал накоплен по Березовскому карстующемуся массиву. Информационную базу исследования составили литературные, рукописные и картографические источники. В работе использовались методы и подходы геосистемного анализа: функциональных зависимостей, физико-географических аналогий, полевые и натурные исследования.

Исходной теоретической основой проведенных исследований явилось классическое учение о формировании пещер профессора , дополненное ведущими карстоведами страны профессорами и . Существенные коррективы были внесены в связи с разработкой новейшей теории «артезианского спелеогенеза» канд. геол. наук (Украина) и исследованиями по гидротермокарсту канд. геол.-мин. наук

Научная новизна. 1. Работа является первым научным обобщающим трудом по пещерам Витимского плоскогорья, рассматривающим их комплексное исследование и использование в геологии, палеонтологии, археологии, гидрогеологии, биологии, геоморфологии. Сделан исторический экскурс по пещерам Бурятии.

2. Впервые на примере Долганской карстовой системы рассмотрено функционирование крупных полостей в зоне многолетнемерзлых пород.

3. На основе полученного фактического материала с применением новейших гипотез спелеогенеза, дан прогноз перспектив поиска новых пещер в Прибайкалье и Забайкалье.

Основные защищаемые положения.

1. На Витимском плоскогорье и обрамляющих его хребтах имеются крупные карстовые системы, сформированные в дочетвертичное время. При этом формирование карстовых полостей происходило в несколько этапов, один из которых являлся гидротермальным.

2. В современных условиях многолетнемерзлых пород главную роль в образовании и подновлении карстовых пещер играют инфлюационные воды, которые имеют избирательный характер в силу низкой пропускной способности криолитозоны.

Практическая значимость. На основе материалов автора внесены коррективы в поисковые критерии полостей. Предложенная методика поиска пещер отработана при проведении полевых работ на Березовском карстующемся массиве, опробована на выходах карбонатных пород в местности Байсы и Икатском карстующемся массиве, и, как показывает практика, неплохо себя зарекомендовала при проведении полевых работ и обучении школьников. Многолетние исследования автора по пещерам Витимского плоскогорья и накопленный большой опыт работы, позволили создать впервые в Бурятии спелеологическую школу при Доме детского творчества с. Багдарин, имеющую большое воспитательное и познавательное значение.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались и обсуждались на конференциях, симпозиумах регионального, всероссийского и международного уровней: «Геология и прогнозирование месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири» (Иркутск, 1989); «География для будущих поколений» (Улан-Удэ, 2003); «Карстоведение - XX век: теоретическое и практическое значение» (Пермь, 2004).

По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них одна в рекомендуемом ВАК издании.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 4 глав и заключения. Список использованной литературы включает 170 наименований. Работа изложена на 146 страницах текста, проиллюстрирована 11 таблицами и 22 рисунками. Приложение включает 30 фотографий и 1 таблицу на 22 страницах.

Глава 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РАЗВИТИЯ ПЕЩЕР ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

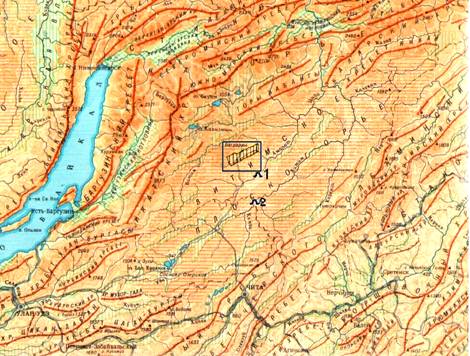

Витимское плоскогорье расположено в северо-западной и центральной части Забайкалья (см. рис.1). Оно лежит между горами Прибайкалья (на западе) и Витимо-Олекминских среднегорий (на востоке) и между Становым нагорьем (на севере) и Селенгинским среднегорьем (на юго-западе). Плоскогорье протянулось с севера на

![]()

![]()

А

А ![]() Б

Б

Рис. 1. Обзорная катра-схема Витимского плоскогорья и его окружающих орографических структур: А – Мало-Амалатская впадина; Б – пещеры: 1 – Гранитная, 2 – Ингурская

Рис. 1. Обзорная катра-схема Витимского плоскогорья и его окружающих орографических структур: А – Мало-Амалатская впадина; Б – пещеры: 1 – Гранитная, 2 – Ингурская

юг на 400 км и примерно на такое же расстояние — с запада на восток. Широтное положение его (52° —55°30' с. ш.) соответствует положению Белоруссии. Название этой территории — «Витимское плоскогорье» — впервые дал , который путешествовал здесь в 70-х годах XVIII века (Мухина, 1965). Оно характеризуется сравнительно небольшими средними высотами водоразделов (1100—1300 м) и довольно однообразным и мало расчлененным рельефом. Здесь повсеместно распространена многолетняя мерзлоты, которая оттаивает на сравнительно небольшую глубину (до 3,0 м на склонах южной экспозиции и практически не оттаивает под густым мхом на северных склонах), что способствует сильной заболоченности. Мощность криолитозоны достигает 300 м. По зонам глубинных разломов (в которые часто вложены русла крупных водотоков) наблюдаются талики. Основные черты рельефа Витимского плоскогорья сформировались в позднем мезозое - палеогене (Мухина, 1965 и др.), с незначительным подновлением в поздний период. Относительные превышения пенепленизированных водоразделов редко превышает 500 м, крутизна склонов обычно не более 30о. Межгорные понижения вытянуты, как правило, в направлении с ю.-з. на с.-в. и имеют небольшую ширину (не более 5 — 8 км) при довольно значительной протяженности (до 60 — 70 км). На территории плоскогорья господствуют разнообразные экзогенные процессы рельефообразования. Наиболее широко развиты выветривание и мерзлотно-солифлюкционные процессы, меньше — эрозионно-аккумулятивные, термокарстовые и карстовые. Крайне редки - эоловые.

Геологическое строение. На Витимском плоскогорье нижнепротерозойские осадочно-метаморфические породы выходят в виде отдельных разобщенных полей среди гранитоидов позднепротерозойского баргузинского и раннепалеозойского витимканского комплексов. Они представлены меланократовыми двупироксен-плагиоклазовыми кристаллическими сланцами, с подчиненными прослоями лейкократовых двупироксеновых и биотитовых гнейсов, маломощные линзы мраморов и кальцифиров и связанных с ними метасоматических диопсидовых пород с флогопитом. Видимая мощность 1300 м.

Венд-кембрийские отложения Витимского плоскогорья представлены двумя типами разрезов:

1. Серые, зеленоватые песчаники, сланцы, рассланцованные кислые эффузивы, горизонты мраморизованных известняков и метаморфизованных песчаников (мощность 1700 м) сменяются мощной пачкой карбонатных пород с прослоями сланцев и песчаников. Выше согласно залегают зеленые и вишневые сланцы, алевролиты и песчаники с прослоями гравелитов, конгломератов и битуминозных известняков (мощность 1200 – 1300 м). Далее вверх по разрезу залегают базальные конгломераты и туфоконгломераты с прослоями кислых и средних эффузивов (мощность 500 м). Венчают разрез пестроцветные песчаники, туфопесчаники, конгломераты, гравелиты, прослои глинистых сланцев, известняков общей мощностью 1600 м.

2. Кислые эффузивы, чередующиеся со средними эффузивами и туфами, в верхних частях прослои туффитов, сланцев, конгломератов и туфоконгломератов (мощность 2м). Выше согласно залегают аркозовые и кварцевые песчаники, гравелиты, алевролиты, конгломераты, линзы и прослои известняков, туфов, плагиопорфиров общей мощностью 2500 м. Завершают разрез с угловым несогласием пестроцветные полимиктовые конгломераты, гравелиты, песчаники, алевролиты с редкими прослоями туфов, сланцев, кислых эффузивов мощностью до 1800 м. Этот тип разреза характерен для юго-западной части плоскогорья.

Средне-позднепалеозойские интрузии состоят из щелочных пород. Для большой части массивов вмещающие породы - карбонатные.

Мезозойские отложения распространены на днищах межгорных понижений и представляют собой осадки внутриконтинентальных бассейнов. Представлены конгломератами, песчаниками, сланцами, глинами с растительными остатками и иногда с прослоями угля. Наблюдаются также вулканические породы основного ряда.

Интрузивные породы триас-раннеюрского возраста представлены незначительными массивам гранитоидов.

Палеоген-неогеновые (третичные) отложения осадочного комплекса имеют небольшое распространение в юго-западной части плоскогорья. Сверху часто перекрыты потоками базальтов. Отложения верхнего и среднего плиоцена выделяются на Витимском плоскогорье в межгорных впадинах и палеодолинах рек Чины, Талоя, Ципы и др. Представлены различными рыхлыми отложениями.

Четвертичные отложения в основном в виде элювия, делювия и аллювия. Они покрывают все водораздельные пространства и горные склоны и выполняют межгорные понижения. Аллювиальные отложения не имеют широкого распространения.

Климат отличается резкой континентальностью. Это проявляется в значительных амплитудах колебания температур воздуха, а также в небольшом количестве осадков, при крайне неравномерном распределении их в течение года.

Велика также и амплитуда колебания температур в течение суток, особенно в летнее время, она может превышать 20°С. Минимальные температуры очень низки в течение всего года. Даже в самый теплый летний месяц (июль) они зачастую остаются отрицательными, а зимой опускаются ниже -50°С. Средние годовые температуры на плоскогорье отрицательны и составляют от -4,0°С на юге до -7,3°С на северо-востоке.

Абсолютная влажность воздуха с ноября по март не превышает 1,9 мб. Летом абсолютная влажность достигает максимума в июле (Калакан - 14,1 мб). За год здесь выпадает от 267 до 370 мм осадков (в Багдарине). Относительная влажность воздуха имеет обратный годовой ход — она очень невелика весной (в мае%) и довольно значительна зимой (в декабре около 80%). Основная масса осадков выпадает в три летних месяца — июнь, июль, август. В теплый период (с мая по сентябрь) выпадает% годовой суммы, а в холодный (с октября по апрель% годовой суммы осадков.

Витимское плоскогорье богато поверхностными водами. Участки долин, приуроченные к межгорным понижениям, характеризуются значительной шириной, пологими склонами, довольно широким днищем, небольшими уклонами и спокойным течением вод. Там же, где реки пересекают хребты или врезаются в базальтовые покровы, долины обычно сужаются, становятся крутосклонными, с узким днищем. Иногда долины приобретают каньонообразную форму. Уклоны увеличиваются, скорость течения рек возрастает. По (1965), дождевое питание в верхней части бассейна Витима составляет 88%, питание за счет талых вод - 9%, а грунтовое - лишь около 3% годового стока. Благодаря гористости рельефа и близкому залеганию от поверхности многолетней мерзлоты на плоскогорье создаются благоприятные условия для поверхностного стока. Около 75% дождевых вод стекает, а талые воды расходуются на сток почти целиком (Зайков, 1946).

Растительность и почвенный покров. Вся территория плоскогорья расположена в зоне тайги за исключением Еравнинской и Беклемишевской котловин, которые находятся на юге плоскогорья и характеризуются наличием лесостепи. Наличие неглубоко залегающего слоя мерзлоты и малое количество осадков препятствуют глубокому выносу солей из верхних почвенных горизонтов. На Витимском плоскогорье формируются горнотаежные ожелезненные почвы, которые в местах преобладания восходящих токов сменяются горнотаежными поверхностно ожелезненными почвами, а в местах преобладания нисходящих токов - почвами подзолистого типа (отдельные пятна на низких увалах).

Подземные воды района по их распространению, характеру залегания и химизму разделяются на следующие группы (Упкунов, 1976 г.):

1. Воды аллювиальных и элювиальных отложений

2. Трещинные воды изверженных пород

3. Пластово-трещинные воды метаморфических и осадочных пород

4. Карстовые воды

5. Минеральные источники

По отношению к многолетней мерзлоте воды разделяются на:

1. Надмерзлотные

2. Межмерзлотные

3. Подмерзлотные

Составляющая этих вод в водном балансе региона, как уже было сказано выше, незначительна. Но, не смотря на это, они играют основную роль в современных карстовых процессах. Малые объемы частично компенсируются большой растворяющей способностью.

Глава 2. ИСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР БУРЯТИИ

Несмотря на наличие всех признаков развития больших пустот в карбонатных породах, на настоящий момент количество пещер, известных за полуторастолетний период исследования в Бурятии составляет 81 шт. (Филиппов, 1993). Их размеры так же оставляют желать лучшего (табл.1). Исследования большинства пещер носит поверхностный или однобокий характер. Это объясняется тем, что в основном их изучали любители или узкие специалисты, преследующие какую-то одну цель.

Историю исследования пещер Бурятии можно разделить на четыре этапа:

Таблица 1

Пещеры Бурятии протяженностью более 50 м,

глубиной более 20 м.

|

Название пещеры |

Район |

Протяженность, м |

Глубина (амплитуда), м |

|

1. Долганская Яма |

Баунтовский |

5120 |

-130 |

|

2. Горомэ |

Окинский |

400 |

? |

|

3. Кальцитовая |

Прибайкальский |

192 |

-42 |

|

4. Пломбир |

Баунтовский |

140 |

-70 |

|

5. Сырная (Икатская, РК – 2) |

Курумканский |

120 |

+35 |

|

6. Горомэ - 2 |

Окинский |

120 |

? |

|

7. Дельфин |

Баунтовский |

96 |

-38 |

|

8. Иркутская (Аикта) |

Муйский |

88 |

+2 |

|

9. Ключ |

Муйский |

83 |

-57 |

|

10. Андреевская |

Курумканский |

60 |

+16 |

I этап. 1844 г. – середина 20-х годов XX столетия. Единичные посещения археологами, этнографами, естествоиспытателями. В данный отрезок времени лишь проводит комплексные работы в пещерах.

II этап. Середина двадцатых годов ХХ века – 1980 г. Характеризуется целенаправленными исследованиями пещер археологами (, , ); в конце этапа увеличивается количество публикаций геологов, географов, геоморфологов, специалистов по инженерной геологии, гидрогеологии и др.; проводятся комплексные работы в пещере Лударской под руководством .

III этап. 1980 г. – 1996 г. Характеризуется целенаправленными комплексными систематическими исследованиями пещер спелеологами-любителями, научными работниками. Наибольший вклад внесли коллективы, руководимые и .

IV этап. 1996 г. - наше время. Наряду с вышеперечисленными работами, проводятся целенаправленные исследования пещер единственным спелеологическим объединением - геолого-спелеологическим кружком «Долган» Дома детского творчества с. Багдарин.

Глава 3. ПЕЩЕРЫ В МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ ПОРОДАХ ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Единые природные, ландшафтные, гидрогеологические и геологические условия, связывающие как прошлое, так и настоящее развитие Витимского плоскогорья, выводят его в таксон – карстовую область. Здесь найдены самые разнообразные по генезису и размерам пещеры (табл. 2).

За прошедший период изучено на предмет пещер более 200 различных изданий, десятки газетных статей, 134 геологических отчета. Произведен устно и через прессу опрос местного населения и специалистов различных организаций, выполняющих полевые работы. Проведено около сотни походов, экспедиций продолжительностью от 1 до 25 дней с целью изучения пещер. Постоянно проходят консультации и обмен мнениями с десятками специалистов. Сделаны выводы по результатам аналитических работ. Проведены исследования по топонимике пещер.

Псевдокарстовые пещеры - образованные геологическими процессами и связанными с ними явлениями, внешне напоминающими карстовые, но развивающиеся в некарстующихся магматических, метаморфических и обломочных породах, многолетнемерзлых породах и

Таблица 2

Основные характеристики пещер Витимского плоскогорья

|

Название пещеры |

К л а с с |

Под- класс |

Тип |

Протяженность ходов, м |

Глубина (ампли-туда), м |

Пло-щадь, м2 |

Объем, м3 |

Вмеща-ющие породы |

|

Долганская Яма |

К а р с т о в ы е |

к |

к |

5120 |

-130 |

13300 |

43400 |

и |

|

Пломбир |

140 |

-70 |

1200 |

10000 |

и | |||

|

Дельфин |

96 |

-38 |

76 |

220 |

и | |||

|

Амандак-1 |

30 |

-4,8 |

28 |

24 |

и | |||

|

Первая |

13/11* |

-3,0/ -3,0* |

9,5/7,5* |

5,7/4,7* |

ми | |||

|

Изюбриная |

9,5 |

-4,5 |

6 |

4 |

ми | |||

|

Имская |

6 |

0 |

8 |

5 |

и | |||

|

Ауник |

П с е в д о к а р с т о в ы е |

г |

д |

2,4 |

+2,9 |

2 |

2,5 |

д |

|

Гранитная |

8,5 |

+5,0 |

- |

- |

гр | |||

|

Ингурская |

в |

? |

6,0 |

0 |

- |

- |

б | |

|

Ледниковые пещеры |

гл |

а |

до 100 |

0 |

- |

- |

л, ро | |

|

Пещеры в трещинах бортового отпора |

г |

ди |

Пер-вые метры |

Первые метры |

- |

- |

ми | |

|

Амандак-2 |

см |

к+г |

к+д |

16 |

+2,5 |

15 |

16 |

и |

Подласс (Дублянский и др., 2001): в – вулканогенный; г – гипергенный; гл – гляциогенный; к – карстогенный; см – смешанный;

Тип (Дублянский и др., 2001): а – абляционный; д – денудационный; ди – дилатансионный; к – коррозионный;

Вмещающие породы: и – известняки, д – доломиты, ми – мраморизованные известняки, гр - граниты, б - базальты, л - лед, ро - рыхлые отложения;

* - данные без крытого пристроя, сделанного людьми

льдах (Дублянский, Андрейчук, 1991). Не смотря на свои незначительные размеры, интересны геологам, геоморфологам, археологам, пале-онтологам, гляциологам и другим специалистам. Обнаружены следующие псевдокарстовые полости:

Пещера Ауник - находится в северном борту Мало-Амалатской впадины. Крутовосходящая термогравитационная полость в доломитах. Интересна как научный объект. Является типичным «теплым мешком». В охране не нуждается.

Пещера Гранитная - находится в 29 км юго-западнее с. Россошино в нижнем течении реки Бол. Амалат на высоте 3-4 метров от уреза воды.

Крутовосходящая термогравитационная полость в биотитовых гранитах. Типичный «теплый мешок». В пещере имеются биогенные отложения в виде конусообразных скоплений крыльев бабочек – возможно, места кормления летучих мышей. Полость в охране не нуждается.

Пещера Ингурская - находится в центральной части Витимского плоскогорья на левом берегу р. Витим возле устья р. Ингур, недалеко от бывшего поселка Бугунда. Вмещающие породы – базальты. В виде небольшого грота северо-западного направления. Происхождение пещеры – вулканогенное. Имеются антропогенные отложения (Вéтров, 1993 г.). Может использоваться как туристический объект. Полость в охране не нуждается.

Ледниковые пещеры - известны во временной наледи в местности Тальцы около с. Багдарин и по руч. Березовый. Мощность ледяного покрова в отдельные годы может достигать 4 м. Размеры наледи зависят от того, насколько холодными бывают зимы. Чем ниже температура и продолжительнее морозный период, тем больше параметры наледной поляны. Пещеры представляют выработанные в нижней части ледника ручьем пустоты, расширяющиеся за счет таяния ледника снизу. Нередко образуются в результате перехвата русла ручья в теле ледника. Длина до 100 м. Временные.

4. Пещеры в трещинах бортового отпора - находятся в центральной части Белой горы руч. Березовый. Имеются небольшие по размеру пустоты. Большая часть трещин заполнена.

Карстовые пещеры образованы при растворении горых пород - известняка, доломита, гипса, агидрита, галита и др. Наиболее изученной частью Витимского плоскогорья в отношении пещер является Мало-Амалатская впадина, которая представляет собой грабен, вытянутый в восток-северо-восточном направлении на расстоянии 50 км, максимальной шириной – 15 км. В карбонатных породах северо-западной части грабена наблюдаются поверхностные и подземные формы карста. Поверхностные представлены воронками, каррами, подземные – пещерами (Долганская Яма, Дельфин, Пломбир, Имская, Амандак-1, Амандак-2, Первая и Изюбриная).

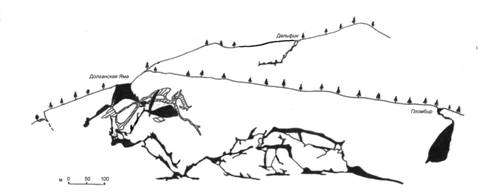

На данный момент можно выделить два карбонатных массива в которых происходят избирательно карстовые процессы - Долгано-Имский (пещеры Долганская Яма, Пломбир, Дельфин, Имская) и Березовский (пещеры Первая, Изюбриная). Пещеры Долганская Яма, Пломбир и Дельфин являются звеньями когда-то единой пещеры или пещерной системы (связанные между собой ходами несколько полостей), которую мы назовем - Долганской (рис. 2)

.Долганская Яма - находится в 15 км на восток-северо-восток от с. Багдарин. Это северо-западная часть Витимского плоскогорья восточное обрамление Мало-Амалатской впадины. Полость коррозионного типа. Представляет собой сложный лабиринт «саянского типа» вертикальных, круто наклонных и горизонтальных ходов (рис.2), сформировавшихся в вадозной зоне. Верхняя и средняя части полости сформировались в зоне нисходящей циркуляции вод, нижняя – в переходной. Это самая большая пещера в Забайкалье и на Дальнем Востоке. Вмещающие породы – известняки, реже доломитовые известняки тилимской (давыкшинской) свиты венд-кембрия полосчатые слабо раскристаллизованные с тремолитом и пиритом. На нижних этажах в известняках бурые желваки железистых образований (сидерит?), единичные кремнистые. Там же наблюдались прослои и линзы карбонатных песчаников(?). Общее простирание полосчатости северо-восточное (30-

Рис. 2. Разрез Долганской карстовой системы (По с добавлениями и )

40о), осложнено складчатостью низшего порядка, которая имеет наиболее сложное строение непосредственно в борту впадины. Юго-западная часть Долганской Ямы наиболее приближена к борту грабена, здесь объем пустот (за счет обрушений) достигает наибольшей величины и формируются такие огромные гроты как Войналовича, Четырех, Входная воронка, имеющие в верхних частях обширную систему труб. Пещера заложена по двум основным тектоническим нарушениям, имеющим азимут простирания 130º и 24º.

В плейстоцене на Витимском плоскогорье происходило похолодание, которое сопровождалось горным оледенением и появлением многолетней мерзлоты (первые сотни метров мощностью) в поверхностном слое Земли.

Образование крупных полостей, подобных Долганской Яме, в этот период невозможно ввиду уменьшения годового количества осадков и качественного их изменения (уменьшение количества жидких осадков, увеличение твердых), уменьшение растворяющей способности воды вследствие низкой жизнеспособности растительности (в условиях низких температур). Таким образом, полость образовалась до возникновения многолетней мерзлоты. Возраст пещеры - дочетвертичный. При этом в настоящее время происходит концентрация имеющихся водных потоков в крупные не затянутые льдом и не перекрытые солифлюкцией провалы.

Судя по водным хемогенным отложениям, в пещере происходило не менее трех этапов их образования и подновления. Явно выделяются «более древние» крупные сухие натечные формы частично осыпавшиеся, осыпающиеся и хорошо отслаивающиеся по контакту с коренными породами (район «Грота с шариком» и др). «Молодые» натечные образования отличаются обводненностью, прочностью на контакте, меньшей величиной (верхняя часть пещеры). Это, несомненно, современные образования. Их разнообразие и количество напрямую связаны с количеством инфильтрационных вод, проникающих в настоящий период в полость. Еще один тип водных хемогенных отложений – гидротермальные (система Надежда и отдельные находки в гр. Четырех). Они представлены призмами прозрачного кальцита и белоснежными кристаллическими (на срезе) кораллитами. Не ясно, были гидротермы первичными в карстообразовании или имели наложенный характер по образованным ранее пустотам. В гроте Надежда на гидротермальных кораллитах наблюдаются полосчатые натечные коры, что говорит о более позднем образовании последних в условиях холодных вод.

Системы Соты и Бардак на одном из этапов также подверглись воздействию гидротерм. Здесь почти нет хемогенных отложений (за исключением ни на что не похожих «люстр»), потолки многих ходов имеют шарообразную форму и хорошо промыты (как и стены) водными потоками, нижние части в виде зауженных каминов. В тоже время на незначительном удалении (район «Грота с шариком», спуск в Крест) мы наблюдаем обычные холодноводные хемогенные образования. Продольный профиль равновесия (Карст…, 1985) пещеры носит смешанный характер, в некоторых частях (рис. 2) явно вогнутый (Войналовича, Сифонный, Река, Крест-Обвальный) или наоборот – выпуклый (Разлом-Учкудук, Садовое Кольцо-Водопой), что еще раз говорит о сложности, многообразии и, скорее всего, разновременности процессов образования пустот пещеры.

В настоящее время пещера находится на стадии дряхлости и принимает в себя незначительное количество поверхностных осадков. Наибольшее обводнение полости наступает в июле – сентябре в связи с максимальным количеством выпадаемых годовых осадков и оттайкой мерзлоты. В данный момент пещеру можно разделить на две части – сухую и сырую. В сухой - многолетняя мерзлота является бронирующим слоем и пропускает скапливающиеся поверхностные воды только через отдельные крупные каналы. В сырой, расположенной под южными склонами, многочисленные системы труб достигают сезоннооттаивающего слоя и инфильтрационные воды попадают под землю. Они перенасыщены и отлагают избыток солей в виде хемогенных образований.

Судя по разнице температуры (почти 2оС) в водоемах пещеры (грот Сифонный и грот Водопой), они разобщены. Это фактор, а также строение полости (большая разветвленность, отсутствие единых больших каналов) позволяют предположить, что нижняя часть полости - какой-то промежуточный этаж древней пещерной системы, проникающей глубже современного нижнего уровня.

В Долганской Яме наблюдается хорошая циркуляция воздуха (за исключением отдельных тупиковых ходов). Это говорит о том, что полость в отдельных местах имеет выходы на поверхность, скорее всего в виде трещин.

Из вторичных отложений широко развиты: ледяные (сталактиты, сталагмиты, кристаллы, осадочно-метаморфические и смешанные льды); водные хемогенные (сталактиты, сталагмиты, сталагнат, кораллиты, натечные коры, геликтиты, «люстры», кристаллы кальцита, пещерный жемчуг); остаточные (глины); гравитационные (обвально-гравитационные и термогравитационные - щебень, дресва, глыбы, отломы известняков); органогенные (кости животных, гуано летучих мышей, остатки растительности).

В пещере зимует самая большая в Сибири колония рукокрылых - около 2000 зверьков. Наиболее распространены бурый ушан, ночницы водяная, Иконникова, Брандта, редкие виды - длиннохвостая ночница, большой трубконос (Ботвинкин и др., 2001) и северный кожанок. Полость посещают зверьки семейства куньих, питающиеся летучими мышами. Во Входную воронку часто падают различные животные, а так же спускается кабарга, которая не может выйти обратно и впоследствии погибает от голода. В пустотах встречаются комары и ногохвостки.

В спортивном отношении пещера является одной из сложнейших в Сибири. Полное ее прохождение оценивается 4 А категорией сложности. Группам туристов рекомендуется посещать ее в весенне-осенний период, для того, чтобы исключить беспокойство рукокрылых во время зимней спячки. К охранным мероприятиям относится:

-возведение пещеры в ранг Памятника природы республиканского значения с установкой охранной таблицы;

-установление контроля за посещением Долганской Ямы с обрешечиванием ходов «Первые радости» и «Отпущение грехов»;

-оборудование в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами лагеря у подножья горы;

-администрации Баунтовского района рассмотреть варианты платной доставки групп туристов (спелеологов) в пещеру;

-проведение разъяснительной работы с местным населением.

Входной провал впервые описал (1960). В1976 г. группа школьников из поселков Маловский и Багдарин проникла на глубину 70 метров. С 1980 г. изучением пещеры занимаются спелеологи Иркутского политехнического института, а с 1990 г. - их приемственники - спелеоклуб «Арабика», руководимые . С 1996 г. различные исследования проводятся геолого-спелеологическим кружком «Долган», под руководством автора.

Пещера Пломбир - находится на продолжении главного хода Долганской Ямы (рис. 2). Представляет огромный грот, закупоренный в верхней части (выходящей на дневную поверхность) ледяной пробкой. Здесь находится самый большой по высоте (60 м) и объему (9900 м3) грот Долганской карстовой системы - Колокол. До пробивки ледяной пробки поверхностные воды скапливались м3) во входном провале и зимой, протаяв ледяную перегородку, устремлялись вниз, пополняя водоем в гроте Водопой пещеры Долганская Яма. В гроте Колокол на северной стене хорошо видна их растворяющая работа в виде вертикальных карров длиной до 1,5 м, глубиной до 10 см, шириной до 5 см.

В Пломбире имеются немногочисленные кораллиты в нижней части грота Колокол. Найдены кости различных зверей и более сотни полуистлевших тушек летучих мышей. Последние, очевидно, погибли из-за закупоривания льдом входа в полость. В ледяной части пещеры большее время года отрицательная близкая к 0оС температура. На дне пещеры - наоборот - положительная близкая к 0оС. В леднике наблюдается тяга воздуха - зимой во внутрь и летом - наружу. В охране не нуждается.

Пещера Дельфин - полость представляет собой узкий трубообразный вход, переходящий в каминообразную щель. По морфологии хода однозначно является верхней частью Долганской карстовой системы. Наклон ходов и их направление ориентированы в сторону Долганской Ямы. Имеются разнообразные натечные коры, мелкие кораллиты, сталактиты. В пещере ежегодно зимует около 20 рукокрылых, Это в основном бурые ушаны, редко ночницы. На протяжении 10 лет на дне полости стабильная температура - +1оС.

Воды, поступающие в Дельфин, дренируют в сторону Долганской Ямы. Пещера Дельфин, как и другие полости Долганской карстовой системы, участвует в водном и воздушном обмене карстовой системы. Ранее на глубине 16 м в полости находилась ледяная пробка. В летний период над ней скапливалось около 10 м3 воды, которая поздней осенью-зимой протаивала проход и уходила вглубь массива.

При проходке шурфа на глубине 4,0 м обнаружены светло-серые илы с хорошо окатанной галькой кварца и сланцев, что, скорее всего, говорит о другой геологической обстановке на поверхности в период накопления осадков в пещере. Полость в охране не нуждается.

Пещера Имская - находится в 20 км северо-восточнее с. Багдарин на правом борту р. Има в ее береговом обнажении. Представляет собой реликт пещерного хода, вскрытый в цокольной террасе в результате эрозионной деятельности р. Има. Дно, сложенное рыхлыми отложениями, находится на уровне высокой поймы р. Има, что говорит о формировании полости до современного вреза реки. Пещера находится в сезоннооттаивающем слое, в зимнее время промораживается. В охране не нуждается.

Рассматривая в целом Долгано-Имский карстующийся массив можно сказать, что поверхностные карстовые формы не отражают подземную ситуацию. Не смотря на то, что системы труб подходят близко к дневной поверхности, они очень слабо выражены на южных открытых склонах и почти не выражены на северных.

Березовский карстующийся массив находится в 22 км запад - юго-западнее с. Багдарин и представлен разнообразными карстовыми подземными и поверхностными формами: различные по величине и формам карры, карстовые ванны, источник, суходолы, провальные воронки. Из подземных форм обнаружены два небольших хода и две пещеры - Первая и Изюбриная (являющихся, скорее всего, верхними частями какой-то пещеры). В охране не нуждаются. Все имеющиеся данные говорят о наличии карстовой системы глубиной до 300 м.

Пещеры Амандак-1 и Амандак-2 находятся соответственно в 7 и 6 км от с. Багдарин в разъединенных тектоникой блоках карбонатных пород. Амандак-1 представлена серией ходов и заложена в блоке известняков, который не превышает по размерам 100 м (что еще раз говорит об избирательности карстовых процессов). В ней найдено орудие, напоминающее скребок для выделывания шкур. Амандак-2 является полостью смешанного денудационно-коррозионного типа. В охране не нуждаются.

Глава 4. ПЕРСПЕКТИВЫ ПОИСКА И ИССЛЕДОВАНИЯ ПЕЩЕР ВИТИМСКОГО ПЛОСКОГОРЬЯ

Имеется большое количество косвенных и прямых сведений о наличии пещер на Витимском плоскогорье. Таковыми являются - пещеры, провалы, суходолы, источники, выходы теплого воздуха в зимнее время, карстовые брекчии, перерывы в осадконакоплении, глубокие омуты рек, ручьев и талики в зимнее время в полях карбонатных пород. Наиболее перспективны для обнаружения пещер - Березовский и Сайжеконский карбонатные массивы. Большинство поверхностных карстовых форм сглажены солифлюкцией (наиболее яркий пример - водораздел ручьев Ангокит-1 и Ангокит-2; Долганская Яма).

Функционирующие во впадинах источники производят большую растворяющую работу в карбонатных породах, формируя в бортах и коренном ложе этих впадин значительные пустоты. Подобную работу производят в Баунтовской котловине горячие воды, которые, так же как и холодные, являются напорными. Следовательно, в зонах действия горячих вод возможны находки пещер лабиринтового типа, полости-шары сформированные в условиях «артезианского спелеогенеза» в разнообразных горных породах, а в зоне действия холодных источников – лабиринты в карбонатных породах.

На Амалатском плато базальтов возможны находки пещер вулканогенного подкласса.

Пещерную глину около с. Маловский использовали в качестве красителя, смешивая с олифой. На Сайжеконском рудопроявлении олова до сих пор невыяснена связь кассетирита с карстом. Есть отдельные сведения о карстовых коллекторах россыпного золота.

Изучение пещер школьниками играет большую познавательную и воспитательную роль (пример - геолого-спелеологический кружок «Долган»).

ВЫВОДЫ

1. Формирование карстовых полостей происходило избирательно в сложных геологических и гидрогеологических условиях. Неоднократные тектонические активизации с момента завершения осадконакопления существенно сказались на формировании водопроницаемости карбонатных пород и привели к появлению в регионе гидротермальных вод. Крупные полости в карбонатных породах формировались в результате неоднократного периодического воздействия холодных вод в зонах нисходящей и переходной циркуляции, а также воздействия гидротерм.

2. Существование толщ значительной мощности (до 350 м) многолетнемерзлых пород предопределило избирательную карстификацию инфлюационными водами в созданных до появления криолитозоны крупных карстовых полостях, пронизывающих толщу многолетнемерзлых пород. В мелких карстовых пещерах незначительные карстовые процессы происходят в сезоннооттаивающем слое.

3. Существенную роль в консервации и «захоронении» входных частей пещер играют солифлюкционные процессы. Поэтому поиск пещер первоначально необходимо производить по водоразделам, бортам рек, ручьев, вскрывающих коренные породы, и на отдельных выходах скальных пород (останцах) в три последовательных этапа: летний – зимний – летний.

4. В результате работ выявлены пещеры разных подклассов (табл. 2) что говорит о неоднородности пещерообразующих процессов на Витимском плоскогорье. В формировании полостей принимают участие как экзогенные, так и эндогенные процессы.

Могут быть выявлены пещеры следующих подклассов: А. магматогенные – в разнообразных горных породах; Б. вулканогенные (всех типов) – в эффузивных горных породах; В. тектоногенные – в зонах разломов; Г. флювиогенные: абразионные – по долинам рек; Д. карстогенные: коррозионные (в условиях «артезианского спелеогенеза» горячих и холодных вод) – по бортам впадин, речных долин; Е. гляциогенные: абляционные – во временных наледях и горных ледниках.

5. Перспективы развития спелеологии в Республике Бурятия положительные. По геологическим, геоморфологическим, гидрогеологическим и другим данным, а также по отрывочным сведениям местных жителей и геологов, возможны находки больших и глубоких пещер – до 500 м глубины и протяженностью десятки километров (российский уровень). Если учесть, что каждая, даже маленькая пещера, несет в себе ценную информацию, то мы имеем большой научный потенциал. Наиболее перспективными являются Окинский, Баргузинский, Курумканский, Закаменский, Джидинский, Баунтовский, Северобайкальский, Муйский, Кяхтинский, Прибайкальский, Тункинский и Еравнинский районы.

Все известные пещеры представляют интерес в следующих сферах:

- Социальная (спорт, туризм, рекреация и краеведение);

- Научная (геология, гидрогеология, палеонтология, археология, биология, зоология, геоморфология, климатология, почвоведение).

СПИСОК ОПУБЛИКОВАНЫХ РАБОТ ПО ТЕМЕ

ДИССЕРТАЦИИ

в рекомендованном ВАК издании

1. Морозов Витимского плоскогорья (Мало-Амалатская впадина) / , // Вестник Бурятского университета. Сер. 3: География, геология. Вып. 3. – Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2004. – С. 61–68.

в других изданиях

2. Морозов Ципикан-Амалатского междуречья (Бурятия) / // Геология и прогнозирование месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири: тез. докл. к регион. конф. - Иркутск, 1989. - С. 85-86.

3. Морозов пещера Бурятии / , // Геология и прогнозирование месторождений полезных ископаемых Восточной Сибири: тез. докл. к региональной конф. Иркутск, 1989. –С. 85-86.

4. Морозов в многолетнемерзлых породах северо-востока Бурятии / // Гидрогеология и карстоведение: межвуз. сб. науч. тр. - Пермь: Перм. ун-т, 2000. – Вып.13. – С.210-215.

5. Морозов мыши северо-востока Бурятии / // Свет: междунар. спелеологический журнал СНГ. 2000.- №1 (21).- С. 30-32.

6. Ботвинкин в пещерах Иркутской области и Бурятии / , , и др. // Итоги и перспективы развития териологии Сибири: м-лы 1-й науч. конф. Иркутск, 2001. С. 64-68.

7. Ботвинкин рукокрылых в пещерной системе Долганская Яма (Западное Забайкалье) / , , // Тр. Зоологического института РАН, 2001. – Т. 288. – С. 154-162.

8. Морозов Пломбир / , , // Свет: междунар. спелеологический журнал. 2002. - № – С. 38-41.

9. Морозов «Долган»: настоящее и будущее / //Свет: журнал Украинской спелеологической ассоциации. - № 3 (26). – 2004. – С. 37-38.

10. Морозов природы / // Баунтовские эвенки. След на земле. Баунтонги эвенкил. Дуннэвдук уджя: сб. публицистики, этнографии, фольклора / Ред.- сост. . – Багдарин – Чита, 2004. – С. 95–97.

11. Морозов спелеологического районирования севера Бурятии / // Карстоведение – XXI век: теоретическое и практическое значение: м-лы Междунар. симпоз. (25-30 мая 2004 г., Пермь, Россия). - Пермь: Перм. ун-т, 2004. – С. 365-367.

Подписано в печать Формат 60 х 84 1/16. Усл. п. л. 1,27.

Тираж 100. Заказ № .

Издательство Восточно-Сибирского технологического университета: г. Улан-Удэ, в.