![]() - усиление в первом боковом лепестке;

- усиление в первом боковом лепестке;

![]() ;

;

![]() .

.

б).  (максимальное усиление < 48дБ):

(максимальное усиление < 48дБ):

(3.62)

(3.62)

Коэффициент передачи спутниковой линии. Коэффициент передачи ![]() спутниковой линии указывается в предварительной информации о каждой новой космической системе. Его можно определить также, пользуясь техническими параметрами, указанными в предварительной информации. Он равен отношению максимальной плотности мощности на выходе приёмной антенны станции потребителя к максимальной плотности мощности на выходе приёмной антенны спутника:

спутниковой линии указывается в предварительной информации о каждой новой космической системе. Его можно определить также, пользуясь техническими параметрами, указанными в предварительной информации. Он равен отношению максимальной плотности мощности на выходе приёмной антенны станции потребителя к максимальной плотности мощности на выходе приёмной антенны спутника:

. (3.63)

. (3.63)

Применимость метода предварительной оценки совместимости спутниковых систем при различных сочетаниях радиосигналов. Метод предварительной оценки взаимных помех применяется для ответа на вопрос, нужна ли координация между новой и ранее зарегистрированной спутниковой системой. Поэтому оценка, получаемая по этому методу, должна быть консервативной, т. е. выполнение принятого критерия должно гарантировать получение допустимого значения помех при точном расчете. Это условие обычно выполняется, поскольку спектральная плотность мощности реальных мешающих сигналов, как правило, неравномерна в пределах спектра полезного сигнала и почти везде меньше максимального значения, указанного в предварительной информации или в заявке. Однако при некоторых сочетаниях полезного и мешающего сигнала оценка может быть неконсервативной, как показано ниже.

Чтобы уточнить область применения метода предварительной оценки помех, нужно получить в общем виде соотношения результатов точного расчета помех и их предварительной оценки, пригодные для всех возможных сочетаний видов сигналов. Такие соотношения получены для аналоговых и цифровых сигналов в различных сочетаниях, а также для передачи ОКН.

Полезный сигнал аналоговый ЧРК-ЧМ. Исходя из определения эквивалентной температуры шума спутниковой линии, формулу, выражающую мощность тепловых шумов в канале ТЧ спутниковой линии, следует приравнять численно полной мощности шума, включая интермодуляционные помехи, и из полученного уравнения определить эквивалентную температуру шума:

, (3.64)

, (3.64)

где: ![]() - полная мощность, пВт, тепловых и интермодуляционных шумов, псофометрически взвешенных, в канале ТЧ в точке с нулевым относительным уровнем;

- полная мощность, пВт, тепловых и интермодуляционных шумов, псофометрически взвешенных, в канале ТЧ в точке с нулевым относительным уровнем;

![]() - постоянная Больцмана;

- постоянная Больцмана;

Т - эквивалентная температура шума, К;

![]() - ширина полосы канала ТЧ в линейном спектре;

- ширина полосы канала ТЧ в линейном спектре;

![]() - эффективная величина девиации частоты полезного сигнала, соответствующая нулевому уровню испытательного сигнала в канале ТЧ;

- эффективная величина девиации частоты полезного сигнала, соответствующая нулевому уровню испытательного сигнала в канале ТЧ;

![]() - мощность полезного сигнала на выходе приемной антенны станции потребителя, Вт;

- мощность полезного сигнала на выходе приемной антенны станции потребителя, Вт;

![]() - коэффициент передачи цепи предыскажений.

- коэффициент передачи цепи предыскажений.

![]()

- допустимая суммарная мощность шума в канале ТЧ, превышаемая в течении не более 20% времени любого месяца; ![]() пВт, мощность шума, вызванного мешающим действием наземных РРЛ;

пВт, мощность шума, вызванного мешающим действием наземных РРЛ;  пВт, мощность шума вызванного мешающим действием других спутниковых систем,

пВт, мощность шума вызванного мешающим действием других спутниковых систем,  пВт для систем без повторного использования частот; 2000 пВт - для систем с повторным использованием частот и 1000пВт - для старых систем заявленных до 1978г. Поэтому:

пВт для систем без повторного использования частот; 2000 пВт - для систем с повторным использованием частот и 1000пВт - для старых систем заявленных до 1978г. Поэтому:  пВт.

пВт.

Если ![]() - мощность мешающего сигнала на выходе приёмной антенны станции потребителя, а

- мощность мешающего сигнала на выходе приёмной антенны станции потребителя, а ![]() - максимальная нормализованная спектральная плотность мощности мешающего сигнала, пересчитанная в эту же точку, то очевидно, что:

- максимальная нормализованная спектральная плотность мощности мешающего сигнала, пересчитанная в эту же точку, то очевидно, что:

![]() , (3.65)

, (3.65)

где ![]() - приращение эквивалентной температуры шума спутниковой линии, вызванное мешающим сигналом, эквивалентным тепловому шуму с постоянной спектральной плотностью

- приращение эквивалентной температуры шума спутниковой линии, вызванное мешающим сигналом, эквивалентным тепловому шуму с постоянной спектральной плотностью  .

.

Эквивалентная температура шума спутниковой линии:

.

.

Разделив выражение (3.65) на это выражение и перейдя к нормализованной спектральной плотности мешающего сигнала ![]() . В результате:

. В результате:

.

.

Допустимое значение помехи в канале, вызванное мешающим сигналом от одного источника, не должна превышать 800 пВт, а для систем заявленных до 1978г., - 400 пВт, ![]() пВт.

пВт.

С учетом этого:

. (3.66)

. (3.66)

Если мешающий сигнал цифровой вида ИКМ-ФМ или ДМ-ФМ, то ![]() и тогда:

и тогда:

.

.

В наихудшем случае, когда спектр мешающего сигнала значительно шире спектра полезного сигнала и ![]() :

:

![]() .

.

Таким образом, даже в наихудшем случае выполнение критерия ![]() гарантирует, что мощность помехи, вызванной мешающим сигналом, будет меньше допустимой.

гарантирует, что мощность помехи, вызванной мешающим сигналом, будет меньше допустимой.

Если спектр полезного сигнала много шире спектра мешающего сигнала и ![]() , то:

, то:

.

.

Очевидно, что  и

и ![]() , поэтому

, поэтому ![]() , т. е. оценка еще более консервативна.

, т. е. оценка еще более консервативна.

При координации спутниковых сетей принято считать, когда мешающий сигнал занимает значительно меньшую полосу частот, чем полезный сигнал, что всю полосу полезного сигнала занимают (с соответствующими интервалами) мешающие сигналы:

,

,

где n - число мешающих сигналов.

Поскольку ![]() и

и  , то в этом случае выполнение критерия

, то в этом случае выполнение критерия ![]() обеспечивает соблюдение критерия ЭМС и мощность помехи, вызванной n мешающими сигналами, будет меньше допустимой.

обеспечивает соблюдение критерия ЭМС и мощность помехи, вызванной n мешающими сигналами, будет меньше допустимой.

Полезный сигнал цифровой ИКМ-ФМ или ДМ-ФМ. Мощность помехи от одного источника не должна превышать р% от полной мощности шума на входе демодулятора приемника при которой обеспечивается заданное качество связи -значение коэффициента ошибок ![]() , а для новых систем

, а для новых систем ![]() .

.

Условие выполнения этого критерия ЭМС можно записать в виде:

,

,

где: ![]() - ширина полосы приемника;

- ширина полосы приемника;

![]() - полная температура шума приёмной системы.

- полная температура шума приёмной системы.

Эквивалентная температура шума Т меньше полной температуры и составляет ![]() , поскольку от наземной фиксированной службы (10%) и от других сетей ФСС (10-25%) не входят в мощность шума, определяемую эквивалентной температурой шума спутниковой линии.

, поскольку от наземной фиксированной службы (10%) и от других сетей ФСС (10-25%) не входят в мощность шума, определяемую эквивалентной температурой шума спутниковой линии.

Имея это в виду, получаем:

![]() .

.

Приращение эквивалентной температуры шума, вызванное мешающим сигналом от другого источника,

![]() .

.

Из этих двух выражений получим:

.

.

Перепишем это выражение, перейдя к нормальной спектральной плотности. Если мешающий сигнал аналоговый вида ЧРК-ЧМ, то:

. (3.67)

. (3.67)

Здесь учтено, что ![]() и

и  . Если мешающий сигнал цифровой вида ИКМ-ФМ или ДМ-ФМ, то:

. Если мешающий сигнал цифровой вида ИКМ-ФМ или ДМ-ФМ, то:

. (3.68)

. (3.68)

Когда спектр мешающего сигнала значительно шире спектра полезного сигнала, можно приближенно считать, что при ![]() под интегралом (3.67)

под интегралом (3.67) ![]() , и тогда:

, и тогда:

. (3.69)

. (3.69)

То же самое получается и из (3.68) при указанном условии. Таким образом, в наихудшем случае выполнение критерия  также гарантирует выполнение критерия ЭМС.

также гарантирует выполнение критерия ЭМС.

Если спектр мешающего сигнала значительно уже спектра полезного сигнала, но одновременно действует n мешающих сигналов, спектры которых размещаются в спектре полезного сигнала, то условием выполнения критерия ЭМС будет:

![]() ,

,

где ![]() - мощность одного мешающего сигнала. Приращение эквивалентной температуры шума: kΔT

- мощность одного мешающего сигнала. Приращение эквивалентной температуры шума: kΔT![]() .

.

Тогда:

. (3.70)

. (3.70)

Так как ![]() , то и в этом случае оценка консервативна.

, то и в этом случае оценка консервативна.

Полезный сигнал аналоговый ТВ-ЧМ. Допустимая помеха от одного источника для сигнала ТВ-ЧМ не должна превышать 0,04 допустимой мощности шума. Можно воспользоваться выражениями, полученными для полезного цифрового сигнала, положив р = 0,04. Тогда при n мешающих сигналах из (3.70) получим:

![]() , (3.71)

, (3.71)

где ![]() - ширина полосы радиоканала для сигнала ТВ-ЧМ.

- ширина полосы радиоканала для сигнала ТВ-ЧМ.

Если мешающие сигналы цифровые, то ![]() , а вместо

, а вместо ![]() следует подставить

следует подставить ![]() . Оценка также консервативна, поскольку

. Оценка также консервативна, поскольку ![]() .

.

Полезный сигнал ИКМ-ФМ в системе передачи ОКН. В этом случае спектр любого мешающего сигнала значительно шире спектра полезного одноканального сигнала и поэтому применимо выражение (3.69), которое справедливо практически для мешающих сигналов всех видов, за исключением сигнала вида ТВ-ЧМ, модулированного только сигналами дисперсии с частотой полей или кадров. В этом случае для оценки помех по критерию ![]() нужен другой подход.

нужен другой подход.

При относительно медленном изменении частоты мешающего сигнала его амплитуда в канале системы ОКН успевает дорасти до значения амплитуды на входе. Положим, что при действии только теплового шума вероятность ошибки равна 10-6 при мощности шума на входе демодулятора ![]() . Тогда будем считать, как и ранее, что мощность шума, соответствующая эквивалентной температуре спутниковой линии,

. Тогда будем считать, как и ранее, что мощность шума, соответствующая эквивалентной температуре спутниковой линии, ![]() .

.

Согласно методу предварительной оценки помех следует считать, что мешающий сигнал эквивалентен тепловому шуму со спектральной плотностью мощности  , где

, где ![]() - мощность мешающего сигнала;

- мощность мешающего сигнала; ![]() - размах частоты мешающего сигнала, вызванный сигналом дисперсии, и действует в канале с шириной полосы

- размах частоты мешающего сигнала, вызванный сигналом дисперсии, и действует в канале с шириной полосы ![]() постоянно. Тогда приращение эквивалентной температуры шума можно найти из выражения:

постоянно. Тогда приращение эквивалентной температуры шума можно найти из выражения:

![]() , где

, где  .

.

Разделив ![]() на

на ![]() , получим:

, получим:

![]()

где ![]() - мощность полезного сигнала.

- мощность полезного сигнала.

Список литературы.

1. Адаптивная компенсация в каналах связи / , ,

, . М.: Радио и связь, 1988.

2. Апарович теория электромагнитной совместимости. Минск: Наука и техника, 1984.

3. Баскаков цепи и сигналы. М.: Высш. Школа, 1983.

4. , , Носов совместимость радиоэлектронных средств. М.: Радио и связь,1993.

5. , , Харченко совместимость радиоэлектронных средств. Л.: Судостроение, 1986.

6. ГОСТ 23872-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Номенклатура параметров и технических характеристик. М.: Госком СССР по стандартам, 1979.

7. ГОСТ 23611-79. Совместимость радиоэлектронных средств электромагнитная. Термины и определения. М.: Госком СССР по стандартам, 1979.

8. ГОСТ 22012-82. Радиопомехи индустриальные от линий электропередач от электрических подстанций. Нормы и методы испытаний. М.: Госком СССР, 1982.

9. ГОСТ 16842-82. Радиопомехи индустриальные. Методы испытаний источников индустриальных помех. М.: Госком СССР, 1982.

10. ГОСТ 24375-80. Радиосвязь: Термины и определения. М.: Госком СССР, 1980.

11. Голубев главного тракта приема радиоприемного устройства. М.: Радио и связь, 1982.

12. , , Тихонов и задачи по статистической радиотехнике. М.: Сов. радио, 1977.

13. Гурвич ЭВМ от внешних помех. М.: Энергоиздат, 1984.

14. и др. Справочник по связи и радиотехническому обеспечению полетов / Под ред. . М.: Воениздат, 1989.

15. , , Михайлов радиочастотного спектра и радиопомехи. М.: Радио и связь, 1986.

16. Емельянов совместимость радиоэлектронного оборудования ГА. Учебное пособие. М.:МГТУ ГА, 1994.

17. Защита от радиопомех. / Под ред. . М.: Энергоиздат, 1984.

18. Ибатулин совместимость и помехоустойчивость информационных систем. Казань: Изд-во Казанского университета, 1989.

19. , , Фузик совместимость радиоэлектронных средств. Киев: Технiка, 1983.

20. Князев теории и практики обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. М.: Радио и связь, 1984.

21. , , Петров радиоэлектронной и электронно-вычислительной аппаратуры с учетом электромагнитной совместимости. М.: Радио и связь, 1989.

22. , Сосунов радиопомехи и надежность коротковолновой связи. М.: Связь, 1977.

23. , Родионов и электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств. Киев: Технiка, 1976.

24. , , Шуренков процессы. Справочник. Киев: Наумкова думка, 1983.

25. Справочник по математике. М.: Наука, 1978.

26. , , и др. Моделирование в радиолокации. М.: Сов. радио, 1979.

27. Методика предварительной оценки ЭМО бортовых радиоэлектронных средств на ЭЦВМ. М.: НЭЦ АУВД, АВЛУ ГА, 1985.

28. Михайлов параметров электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. М.: Связь, 1980.

29. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных помех (нормы 1-72-9-73)/ ГКРЧ СССР. М.: Связь, 1973.

30. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных радиопомех в полосе частот 300…1000 МГц (нормы 1А-77, 3А-77, 5А-77, 6А-77)/ГКРЧ СССР. М.: Связь, 1978.

31. Общесоюзные нормы допускаемых индустриальных помех. Радиовещатель-ные преемники с амплитудной модуляцией. Допускаемые величины. Методы испытаний (нормы 12-76)/ ГКРЧ СССР. М.: Связь, 1977.

32. Отчет 662 МККР. Определение эффективности и использования спектра. XIV Пленарная Ассамблея. Киото, 1979.

33. , Седельников совместимость радиоэлектронных средств. М.: Радио и связь, 1986.

34. , статические характеристики индустриальных радиопомех. М.: Радио и связь, 1988.

35. Стратонович аддитивного приема. М.: Радио и связь, 1982.

36. Совместное использование частот и координация между системами фиксированной спутниковой службы и радиорелейными системами// Рекомендации и отчеты МККР. XVI Пленарная Ассамблея. Дубровник, 1986.

37. Тихонов радиотехника. М.: Радио и связь, 1982.

38. Тихонов преобразования случайных процессов. М.: Радио и связь, 1986.

39. Теория и методы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств. / Под ред. . М.: Радио и связь, 1988.

40. Типовая методика оценки электромагнитных помех бортовым радиоприемным устройством от оборудования и систем воздушного судна. М.: МИИ ГА, 1982.

41. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и непреднамеренные помехи. Пер. с англ. Т.1, 2, 3. М.: Сов. радио,1, 79).

42. Уидроу компенсаторы помех: принципы построения и применения // ТИИЭР, 1975, т. 63, №5, с. 69…98.

43. Электромагнитная совместимость радиоэлектронных средств и систем / Под ред. , М.: Радио и связь, 1985.

44. , Фролов и электромагнитная совместимость. М.: Радио и связь, 1983.

45. и др. Сети телевизионного и звукового ОВЧ ЧМ вещания. Справочник. М.: Радио и связь, 1988.

Приложение 1.

Моделирование электромагнитной обстановки предложенными методами.

На основе разработанных алгоритмов проведено моделирование ЭМО в приборном отсеке цилиндрической формы с помощью пакета для инженерных расчетов MathCad7.0. Для демонстрации возможностей методов выбраны матричный и интегральный методы.

Выбор в качестве моделируемого объекта цилиндрического резонатора объясняется применимостью к нему всех предложенных моделей.

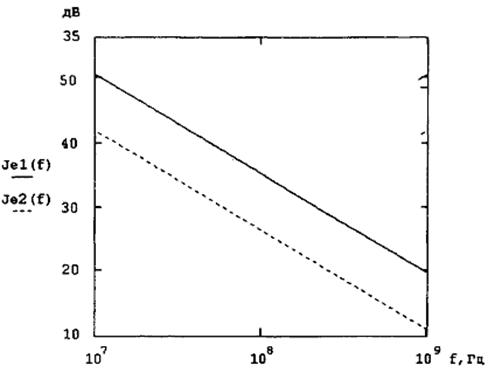

Моделирование ЭМО и оценка ЭМС интегральным методом. Моделирование производится для цилиндрического резонатора радиуса 1 м и длины L=0.5 м, в котором симметрично на продольной оси расположены два элемента тока длины 0.2 м, имитирующие линейный электрический и магнитный токи в модели устройства. Им присвоены типичные частотные характеристики помехообразования и чувствительности, для общности примера, разные: характеристика помехообразования ![]() линейно спадает от 50 до 30дБ для случая электрического поля и от 40 до 20дБ для случая магнитного поля:

линейно спадает от 50 до 30дБ для случая электрического поля и от 40 до 20дБ для случая магнитного поля: ![]() - от 45 до 25 дБ и от 35 до 15 соответственно; зависимость тока от координат вдоль элементов выбрана синусоидальной:

- от 45 до 25 дБ и от 35 до 15 соответственно; зависимость тока от координат вдоль элементов выбрана синусоидальной:  ,

,  ; характеристика чувствительности взята 25 дБ во всем диапазоне частот.

; характеристика чувствительности взята 25 дБ во всем диапазоне частот.

Рассеивающими элементами являются оболочка отсека, выполненная из сплава алюминия ![]() , и поверхности, охватывающие элементы тока.

, и поверхности, охватывающие элементы тока.

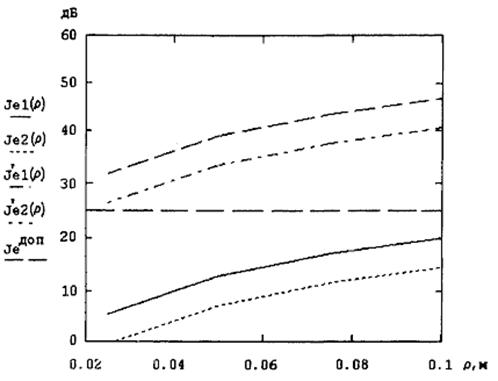

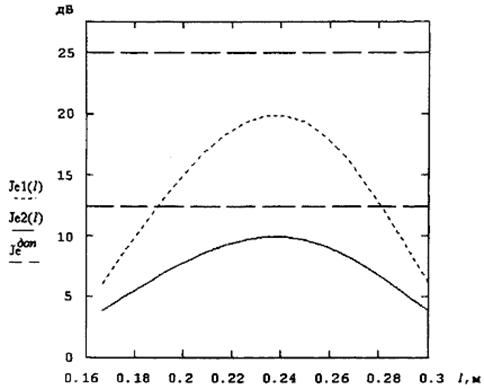

Рисунки П1.1 – П1.3 демонстрируют возможности метода.

На рис. П1.1 представлено распределение рассчитанного поля вдоль элементов у их поверхности для частот 10 МГц и 1 ГГЦ. Элементы расположены на расстоянии L/2. Пунктиром обозначен допустимый уровень поля. График позволяет, во-первых, установить совместимость (несовместимость) устройств в целом на данной частоте; во-вторых, выделить пространственные области несовместимости устройств.

На рис. П1.2 представлены зависимость рассчитанного поля у верхней точки элементов от частоты в диапазоне 10 МГц - 1 ГГц. Элементы расположены на расстоянии L/2. График позволяет выделить частотные диапазоны совместимости (несовместимости) устройств.

На рис. П1.3 рассчитанные поля у верхних точек элементов даны в зависимости от взаимного расположения элементов (расстояния между ними при сохранении симметрии задачи) при частоте 1 ГГц. График позволяет оценивать ЭМС в зависимости от взаимного расположения устройств и затем оптимизировать компоновку отсека.

Рис. П1.1. Распределение рассчитанного поля вдоль элементов, разнесенных на расстояние L/2, у их поверхности при частоте

Je1(ρ), Je2(ρ) – 1ГГц, J'e2(ρ) – 10МГц.

Рис. П1.2. Зависимость рассчитанного поля у верхней точки элементов, разнесенных на расстояние L/2, от частоты в диапазоне

от 10МГц до 1ГГц.

Рис. П1.3. Рассчитанные поля у верхних точек элементов в зависимости от расстояния между ними при частоте 1ГГц.

Моделирование ЭМО и оценка ЭМС матричным методом. Была оценена ЭМС ПО цилиндрической формы радиусом 0,5м, длиной 2м с симметричной для простоты структурой из N=4 эквидистантно расположенных одинаково излучающих в обе стороны слоев длины 43,75см с матрицами рассеяния ![]() ,

,  , остальные элементы нулевые, оболочка выполнена из алюминиевого сплава

, остальные элементы нулевые, оболочка выполнена из алюминиевого сплава  . Рабочий диапазон частот 200-750МГц частично накладывается на область отсечки волновода; рассматриваются 10мод. Каждому из слоев приписаны одинаковые характеристики помехообразования и чувствительности к помехам.

. Рабочий диапазон частот 200-750МГц частично накладывается на область отсечки волновода; рассматриваются 10мод. Каждому из слоев приписаны одинаковые характеристики помехообразования и чувствительности к помехам.

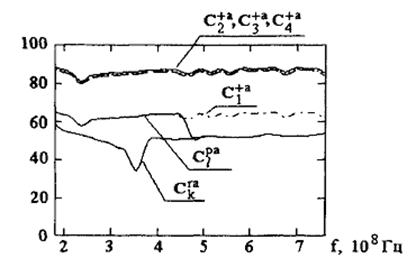

На рис. П1.4 приведены рассчитанные при помощи метода частотные характеристики ЭМП, возбужденного у правых границ слоев 1-4 ![]() , дБ, при уровне помехообразования, аттестованном в ТЕМ-камере

, дБ, при уровне помехообразования, аттестованном в ТЕМ-камере ![]() 50дБ/мкед. Отличие полученного результата от уровней помехообразования заметно: при равенстве уровня излучения

50дБ/мкед. Отличие полученного результата от уровней помехообразования заметно: при равенстве уровня излучения ![]() допустимому

допустимому ![]() оценка

оценка ![]() лежит выше кривой

лежит выше кривой ![]() . Для слоев 2-4 требования ЭМС не выполняются, для слоя 1 - выполняются частично. Зависимости для левых границ слоев расположены в обратном порядке и на графиках не приведены.

. Для слоев 2-4 требования ЭМС не выполняются, для слоя 1 - выполняются частично. Зависимости для левых границ слоев расположены в обратном порядке и на графиках не приведены.

Рис. П1.4. Оценка электромагнитного поля у границ слоев 1-4 в сравнении с

оценкой в ТЕМ-камере и допустимым уровнем помех.

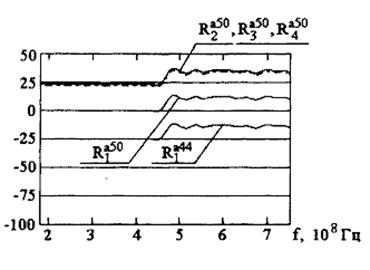

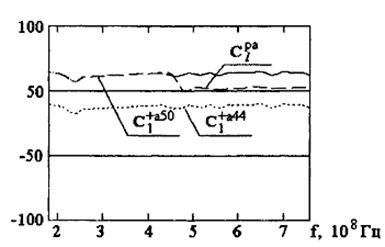

Рис. П1.5 демонстрирует зависимость рассчитанного ЭМП от уровней помехообразования.

Рис. П1.5. Оценка электромагнитного поля у правой границы слоя 1 при помехообразовании 50 и 44 дБ в сравнении с допустимым уровнем помех.

На рис. П1.6 приведена оценка ЭМС как превышение полем ![]() допустимого уровня

допустимого уровня ![]() (функция R), в дБ. Область положительных значений функции соответствует несовместимости слоев в отсеке.

(функция R), в дБ. Область положительных значений функции соответствует несовместимости слоев в отсеке.

Рис. П1.6. Иллюстрация превышения уровнем помех допустимого уровня у правой границы слоев 1 -4 при помехообразовании 50дБ и у границы слоя 1 при 44 дБ.

Соответствующие алгоритмы представлены на рис П1.7 и П1.9.

П1.7. Алгоритм оценки ЭМО.

Рис. П1.8. Алгоритм интегральной оценки ЭМС.

Рис. П1.9. Алгоритм оценки ЭМС матричным методом.

Содержание

Введение……………………………………………………………………................ 3

1. Прогнозирование и анализ электромагнитных помех…………………………. 4

1.1. Анализ ЭМП…………………………………………………………………. 4

1.2. Основные расчетные отношения…………………………………………… 8

1.3. Уровни анализа……………………………………………………………… 11

2. Особенности учета влияния помех на функциональное состояние РЭО ГА… 16

2.1. Особенности функционирования РЭО при воздействии помех

большого уровня…………………………………………………………....... 16

2.2. Учет рельефа боковых лепестков антенны при определении помехового

воздействия параллельно работающих РЭС……………………………….. 20

2.3. Аналитическая оценка интермодуляционных помех……………………... 26

2.4. Выбор показателей эффективности и анализа методов частотных

присвоений при решении задачи ЭМС в сетях электросвязи…………….. 32

2.4.1. Анализ и выбор показателей эффективности, используемых

для частотных присвоений…………………………………………….. 32

2.4.2. Методы частотных присвоений в сетях радиовещания…...…...……. 41

3. Модели оценки ЭМС…………………………………………………………….. 57

3.1. Модели ЭМО и оценка ЭМС РЭО в приборных отсеках воздушного

судна…………………………………………………………………………... 57

3.1.1 Разработка моделей приборных отсеков и методов комплексной

оценки ЭМС……………………………………………………………… 60

3.1.2 Разработка метода интегральной оценки ЭМС в приборном отсеке… 73

3.2 Предварительная оценка ЭМС спутниковых систем…………………… 76

Литература……………………………………..…………………………………….. 96

Приложение 1. Моделирование ЭМО на борту ВС……………………………… 99

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |