Система Navstar - разрабатывается в интересах Министерства обороны США. Предусматривается возможность использования системы гражданскими потребителями.

Созвездие НИСЗ кроме 18 основных, включает три резервных спутника. Фазы спутников в соседних орбитальных плоскостях отличаются на 40°. Каждый ИСЗ будет проходить над одной и той же точкой земной поверхности один раз в звездные сутки (23 ч 55 мин 56,6 с). Сигналы НИСЗ отличаются видом кодирования с целью опознавания спутников и содержанием служебной информации. Работа всех НИСЗ с высокой точностью синхронизирована с системой единого времени.

Система «Глонасс» (глобальная навигационная спутниковая система)- отечественная СНС, основанная на принципах, близких к используемым в системе Navstar.

Система Navsad - разрабатывается европейским управлением космических исследований для гражданской авиации стран ЕЭС. Главные особенности системы - специфическая конфигурация созвездия НИСЗ, использование спутников в качестве ретрансляторов навигационных сигналов, формируемых КИК, и применение разделения спутников во времени.

Созвездие НИСЗ состоит из 12 спутников на шести эллиптических орбитах (две группы по три орбиты) с апогеем 39105 км (над рабочей областью) и перигеем 1250 км. Рабочими считаются высоты спутников превышающие 10635 км. Кроме того, предполагается использовать шесть геостационарных спутников (высота орбиты 39876 км), выполняющих одновременно функции спутников связи.

Система Geostar - региональная СНС, предложенная одноимённой фирмой для гражданских потребителей США. В системе предполагается использовать дифференциальный режим и принцип «запрос-ответ». Запросные сигналы будут формироваться на КИК, где определяются координаты потребителя, функцию ответчика выполняет АН. Для ретрансляции сигналов необходимо не менее двух геостационарных спутников, не которых планируется установка четырёхлучевых антенн для одновременного обслуживания одной наземной станцией четырех потребителей. Система многофункциональная и будет обеспечивать решение задач УВД.

Система Grаnаs - проектируется фирмой Lorenz (Германия) для гражданских целей. Система предусматривает измерение координат НИСЗ на самом спутнике и работает по принципу «запрос-ответ» с временным разделением сигналов. В состав КИК будут входить 15 контрольных станций КС с дистанционным управлением и одна главная станция. Наземные станции выполняют роль ретрансляторов сигналов НИСЗ. Для управления системой на КС измеряется время приема сигнала НИСЗ по рубидиевому ЭВЧ. Результат измерения сравнивается с тем, которое должно быть в данный момент. Двухсторонняя линия связи «НИСЗ-КС» облегчает поддержание синхронизации шкал времен спутников.

Таблица 3.1

Характеристика | Navstar | Navsad | Geostar | Granas |

Тип созвездия |

|

|

|

|

Место: |

| |||

формирования эфемерид | КИК | КИК | КИК | - |

определение координат НИСЗ | АП | АП | АП | НИСЗ |

формирования навигационного сигнала | НИСЗ | КИК | КИК | НИСЗ |

решения навигационной задачи | АП | АП | КИК | АП |

Разделение сигналов НИСЗ | Кодовое | Временное | Временное | Временное |

Режим АН | Пассивный | Пассивный | Активный | Пассивный |

Наклонение орбит, градус | 55 | 63,45;0; | 0 | 65 |

Разнос орбит по широте, градус | 60 | 120;60; | - | 72 |

Метод предварительной оценки совместимости спутниковых сетей. До заявления каждой новой системы, для регистрации в МКРЧ должна быть проведена координация этой системы с другими ранее зарегистрированными системами во избежание недопустимых помех между ними.

Необходимость координации определяется с помощью предварительной оценки взаимных помех между новой системой и существующими или ранее зарегистрированными системами после опубликования в еженедельном циркуляре МКРЧ предварительной информации о новой системе. Метод предварительной оценки заключается в расчете относительного приращения эквивалентной температуры шума спутниковой линии, вызванной мешающими сигналами другой спутниковой линии, в предположении, что мешающий сигнал эквивалентен тепловому шуму с постоянной спектральной плотностью мощности, равной максимальной.

Согласно Регламенту радиосвязи эквивалентная температура шума спутниковой линии - это температура шума на выходе приёмной антенны, соответствующая такой мощности радиочастотного шума, которая вызывает на выходе спутниковой линии суммарный шум системы, за исключением шума, создаваемого мешающими сигналами других спутниковых линий и наземных систем. Это означает, что эквивалентная температура шума учитывает не только тепловые, но и нелинейные шумы.

Если относительное приращение эквивалентной температуры шума в рассматриваемых системах не превышает установленного допустимого значения, равного 4% (согласно решению ВАКР-ОРБ2 с 16 марта 1990 г. допустимое значение ΔТ/Т увеличивается до 6%), то координации между ними не требуется, в противном случае требуется координация, в процессе которой выполняется точный расчёт взаимных помех.

Метод предварительной оценки взаимных помех удобен тем, что он применим ко всем системам независимо от вида сигналов и способа модуляции, независимо от точного значения несущих частот сигналов.

Расчет осуществляется на основе технических параметров, указанных в опубликованной предварительной информации о новой космической системе. Метод распространяется на две ситуации:

Ситуация 1: Подверженная помехе система и мешающая сети используют одни и те же полосы частот в каждом направлении передачи.

Ситуация 2: Подверженная помехе система и мешающая сети используют одни и те же полосы частот, но в разных направлениях передачи (реверсивное использование частот). Ситуация 2 пока не существует, но может появиться в будущем.

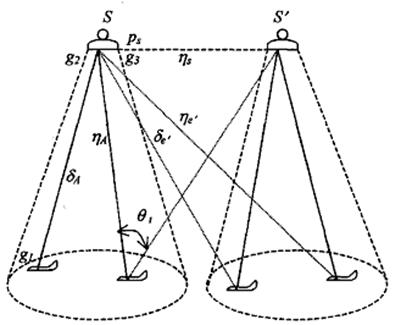

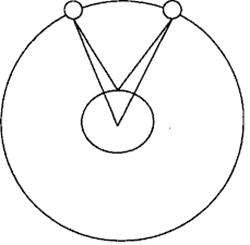

Рассмотрим две спутниковые линии: линия А, принадлежащая сети R, использующая спутник S, и линия А', принадлежащая сети R', использующая спутник S' (рис.3.3):

Рис.3.3 Спутниковые линии для двух систем.

Перечислим технические параметры спутниковой линии А:

Т - эквивалентная температура шума спутниковой линии, отнесённая к выходу приёмной антенны станции, К;

ТS - температура шума приёмной системы космической станции, отнесённая к выходу приёмной антенны космической станции, К;

Тe - температура шума приёмной системы отнесённая к выходу приёмной антенны станции, К;

ΔТS - кажущееся увеличение температуры шума приёмной системы космической станции спутника S, вызванное мешающим излучением, отнесённое к выходу приёмной антенны, К;

ΔТе - кажущееся увеличение температуры приёмной системы, отнесённое к выходу приёмной антенны, К;

pS - максимальная спектральная плотность мощности, подведённой к передающей антенне спутника S (усреднённое в худшей полосе шириной 4 кГц для несущих частот ниже 15 ГГц или в полосе шириной 1 МГц для несущих частот выше 15 ГГц), Вт/Гц;

![]() - усиление передающей антенны спутника S в направлении

- усиление передающей антенны спутника S в направлении ![]() (число);

(число);

![]() - направление от спутника S к приёмной станции еR спутниковой линии А;

- направление от спутника S к приёмной станции еR спутниковой линии А;

![]() - направление от спутника S к приёмной станции е'R спутниковой линии А';

- направление от спутника S к приёмной станции е'R спутниковой линии А';

Примечание. Произведение  - максимальная ЭИИМ в полосе 1 Гц спутника S в направлении на приёмную станцию е'R спутниковой линии А'.

- максимальная ЭИИМ в полосе 1 Гц спутника S в направлении на приёмную станцию е'R спутниковой линии А'.

![]() - направление от спутника S к спутнику S';

- направление от спутника S к спутнику S';

ре - максимальная спектральная плотность мощности, подведённой к передающей антенне станции еT (усреднённое в худшей полосе шириной 4 кГц для несущих частот ниже 15 ГГц или в полосе шириной 1 МГц для несущих частот выше 15 ГГц), Вт/Гц;

![]() - усиление приёмной антенны спутника S в направлении

- усиление приёмной антенны спутника S в направлении ![]() (число);

(число);

![]() - направление от спутника S к передающей станции еT спутниковой линии А;

- направление от спутника S к передающей станции еT спутниковой линии А;

![]() - направление от спутника S к передающей станции е'T спутниковой линии А';

- направление от спутника S к передающей станции е'T спутниковой линии А';

![]() - направление от спутника S к спутнику S';

- направление от спутника S к спутнику S';

![]() - топоцентрический угол между спутниками S и S' с учетом допусков на удержание спутников по долготе.

- топоцентрический угол между спутниками S и S' с учетом допусков на удержание спутников по долготе.

Примечание. В ситуации 1 учитывается только топоцентрический угол.

![]() - геоцентрический угол между двумя спутниками S и S' с учётом допусков на удержание спутников по долготе.

- геоцентрический угол между двумя спутниками S и S' с учётом допусков на удержание спутников по долготе.

Примечание. В ситуации 2 учитывается только геоцентрический угол.

![]() - усиление приёмной антенны станции еR в направлении на спутник S' (число);

- усиление приёмной антенны станции еR в направлении на спутник S' (число);

![]() - усиление передающей антенны станции еT в направлении на спутник S' (число);

- усиление передающей антенны станции еT в направлении на спутник S' (число);

k - постоянная Больцмана (1,38·10-23Дж/К);

ld - основные потери передачи в свободном пространстве на линии Космос-Земля от спутника S к приёмной станции еR спутниковой линии А (число);

Примечание. Основные потери передачи в свободном пространстве от спутника S или S' к станциям еR или е'R принимаются равными ld.

lu - основные потери передачи в свободном пространстве на линии Земля-Космос от станции еT к спутнику S спутниковой линии А (число);

Примечание. Основные потери передачи в свободном пространстве от станций еT или е'T к спутнику S или S' принимаются равными lu.

lS - основные потери передачи в свободном пространстве на межспутниковой линии от спутника S к спутнику S' (число);

γ - коэффициент передачи конкретной спутниковой линии, подверженной помехе, от выхода приемной антенны спутника до выхода приемной антенны станции еR (отношение мощностей обычно меньше единицы).

Технические параметры спутниковой линии А' имеют такие же обозначения, но со штрихом.

При расчете значений ld, lu, lS берутся средние частоты полос, общих для двух систем в рассматриваемых направлениях. Если в данном направлении полосы частот двух систем не перекрываются, то соответствующие величины ΔТS и ΔТе принимаются равными нулю.

Ситуация 1. Подверженная помехе и мешающая сети используют одни и те же полосы частот в каждом направлении передачи.

Ретранслятор спутника с простым сдвигом частоты.

(3.48)

(3.48)

(3.49)

(3.49)

Приращение эквивалентной температуры шума спутниковой линии А, вызванное спутниковой линией А', является суммой:

.

.

Следовательно,

. (3.50)

. (3.50)

Таким же образом определяется приращение эквивалентной температуры шума спутниковой линии А', вызванное спутниковой линией А:

(3.51)

(3.51)

(3.52)

(3.52)

. (3.53)

. (3.53)

Ретранслятор спутника с обработкой сигналов. В этом случае линии Земля - спутник и спутник - Земля рассматриваются независимо. Кажущееся увеличение температуры шума должно быть отнесено к полной температуре шума приемной системы конкретной линии на космической или на станции потребителя. При этом применяются раздельно выражения (3.42) и (3.43).

Ситуация 2. Подверженная помехе и мешающая сети используют одни и те же полосы частот в разных направлениях передачи (реверсивное использование частот).

В этой ситуации метод предварительной оценки применяется только к помехам между космическими станциями. Помехи между станциями потребителей должны рассматриваться в процессе координации.

Ретранслятор спутника с простым сдвигом частоты. Кажущееся увеличение температуры шума относится к выходу приемной антенны спутника S спутниковой линии А:

(3.54)

(3.54)

и кажущееся увеличение эквивалентной температуры шума спутниковой линии А:

![]() . (3.55)

. (3.55)

Аналогично кажущееся увеличение эквивалентной температуры шума спутниковой линии А':

. (3.56)

. (3.56)

Ретранслятор спутника с обработкой сигналов. В этом случае применяется выражение (3.57), отнесённое ![]() , для оценки относительного увеличения эквивалентной температуры шума. Для оценки помех сети А' от сети А применяется аналогичная формула.

, для оценки относительного увеличения эквивалентной температуры шума. Для оценки помех сети А' от сети А применяется аналогичная формула.

Учёт поляризационной развязки. Поляризационная развязка учитывается, если администрации ответственные за координируемые сети, указывают поляризацию в своих сетях и желают её учесть. В этом случае приращение эквивалентной температуры шума определяется выражениями:

Ситуация 1:  ;

;

Ситуация 2:  ,

,

Где величины ![]() и

и ![]() определяются по формулам (3.48) и (3.49) для ситуации 1 и по (3.54) для ситуации 2.

определяются по формулам (3.48) и (3.49) для ситуации 1 и по (3.54) для ситуации 2.

Величина поляризационной развязки Y = 4, если поляризация полезного сигнала круговая правого (левого) вращения, а мешающего сигнала левого (правого) вращения; Y = 1,4, если один сигнал имеет круговую поляризацию, а другой линейную. При всех остальных комбинациях Y = 1, т. е. поляризационная развязка не учитывается.

Выбор спутниковой линии для расчета ΔТ (только ситуация 1). При рассмотрении спутниковых сетей выбираются линии, в которых получается наибольшее значение ΔТ. Для этого определяется наиболее неблагоприятно расположенная передающая станция потребителя мешающей линии для каждой приемной антенны спутника сети подверженной помехе, путём наложения зоны обслуживания «Земля-космос» на контуры усиления приёмной антенны спутника, нанесённые на карты земной поверхности. Наиболее неблагоприятно расположена та передающая станция потребителя, в направлении, на которую усиление приёмной антенны спутника набольшее. Аналогично определяется наиболее неблагоприятно расположенная приёмная станция потребителя сети, подверженной помехе. На зону обслуживания «космос-Земля» сети, подверженной помехе, наносятся контуры усиления передающей антенны мешающего спутника, где находится та приемная станция потребителя, в направлении на которую усиление передающей антенны спутника наибольшее.

Определение необходимости координации спутниковых линий А и А'.

Ситуация 1. С помощью выражений (3.48) и (3.49) рассчитываются относительные приращения эквивалентной температуры шума в процентах:

и

и  .

.

Если оба значения меньше 4%, координация не требуется, если хоть одна из них больше 4% координация нужна.

Ситуация 2. Процедура аналогична, но относительные приращения рассчитываются с помощью формул (7)-(9). В тех случаях, когда линии Земля-спутник и спутник-Земля рассматриваются независимо, каждое относительное приращение ![]() и

и ![]() сравнивается со значением 4%.

сравнивается со значением 4%.

Расчет топоцентрического угла между двумя геостационарными спутниками.

Рис.3.4. Топоцентрический угол между двумя

геостационарными спутниками.

Топоцентрический угол ![]() между двумя геостационарными спутниками, видимый с данной станции потребителя рассчитывается по формуле:

между двумя геостационарными спутниками, видимый с данной станции потребителя рассчитывается по формуле:

, (3.57)

, (3.57)

где: d1 и d2, км - расстояние от станции потребителя до двух спутников соответственно;

![]() - геоцентрический угол между спутниками.

- геоцентрический угол между спутниками.

Расчёт расстояния от станции потребителя до спутника и основных потерь передачи в свободном пространстве. Расстояние d, км, между станцией потребителя и спутником рассчитывается по формуле:

, (3.58)

, (3.58)

где ![]() - широта станции потребителя,

- широта станции потребителя, ![]() - разность по долготе между спутником и станцией.

- разность по долготе между спутником и станцией.

Если ![]() , спутник ниже горизонта станции. Расстояние, км, между двумя геостационарными спутниками:

, спутник ниже горизонта станции. Расстояние, км, между двумя геостационарными спутниками:

![]() . (3.59)

. (3.59)

Основные потери передачи в свободном пространстве:

(3.59)

(3.59)

или ![]() . (3.60)

. (3.60)

Диаграмма направленности антенны станции потребителя. Если истинные диаграммы направленности антенн станций потребителей рассматриваемых спутниковых линий не известны, то должны применяться следующие выражения:

а).  (максимальное усиление ≥ 48дБ):

(максимальное усиление ≥ 48дБ):

, (3.61)

, (3.61)

где: D – диаметр антенны;

![]() - длина волны;

- длина волны;

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |