Что более подходит для задач такого типа – измерения или анализ?

При измерениях излучения антенны обычно получают данные для диаграммы направленности на определенной частоте и поляризации, в конкретном диапазоне углов возвышения и азимута. Очевидно, что для адекватного и подробного определения характеристик антенны при всех этих переменных, различных по характеру, потребовалось бы большое количество измерений.

Напротив, если имеются подходящие аналитические модели, они могут обеспечить информацию, которая может быть также использована для получения функции распределения вероятностей. Вообще говоря, если в распоряжении исследователя имеются модели антенн, анализ может быть выполнен со значительно меньшими затратами, чем измерения.

Следует заметить, что для этой практической ситуации в результате желательно получить функцию распределения вероятностей. Таким образом, экспериментальные и аналитические данные, по-видимому, не могут быть аналогичными, но могут быть одинаковые статистические результаты.

Второй пример. Предположим, что результаты предварительного анализа работающей системы указывают на потенциальную возможность появления помех при работе на определенных частотах. Если аппаратура имеется и нет особых трудностей в проведении испытаний на частотах, о которых идет речь, тогда, по-видимому, измерения будут наилучшим подходом к решению проблемы ЭМП.

В заключение можно отметить, что и измерения и анализ играют важную роль при решении проблемы ЭМП между элементами одной или нескольких систем. Метод измерений особенно подходит для получения результатов общего характера, обеспечивая понимание проблемы и устанавливая критерии проектирования систем на более высоком уровне. Как измерения, так и анализ могут принести большую пользу, если будет тщательно изучаться соотношение их ролей и будут делаться усилия использовать их совместно.

2. Особенности учета влияния помех на функциональное

состояние РЭО ГА

2.1. Особенности функционирования РЭО при воздействии помех

большого уровня.

Для решения задачи оценки и обеспечения ЭМС комплекса РЭС необходимо определить их характеристики электромагнитной совместимости, которые характеризуют способность РЭС функционировать с требуемым качеством одновременно и совместно с другими РЭС комплекта.

Радиоэлектронное средство состоит из радиопередающего и (или) радиоприемного устройства, в которых осуществляется совокупность линейных и нелинейных операций по формированию, усилению полезного сигнала и выделению из него полезной информации.

При работе комплекса РЭС в условиях преобразования и усиления полезного сигнала радиоприемных и радиопередающих устройств наводятся мешающие колебания, обусловленные воздействием непреднамеренных помех. Уровень наводимых мешающих колебаний при работе комплекса РЭС на ограниченной территории оказывается довольно большим, что является причиной нелинейных режимов работы каскадов усиления и преобразования сигналов. Для иллюстрации процессов, происходящих в каскадах радиопередающих и радиоприемных устройств, проведем анализ работы усилителя при воздействии на его вход суммы двух колебаний с учетом нелинейности вольтамперной характеристики активного элемента. Для проведения данного анализа необходимо аппроксимировать вольтамперную характеристику активного элемента какой-то аналитической функцией. В качестве аппроксимирующей функции удобно использовать степенной полином, т. к. при полигармоническом или узкополосном воздействии на нелинейность удается достаточно просто определить выходной ток в виде тригонометрического ряда. Предположим, что характеристика нелинейного элемента y = f(x) описывается полиномом третьей степени:

![]() (2.1)

(2.1)

где х – входное воздействие, представляющее собой сумму двух гармонических колебаний.

![]() . (2.2)

. (2.2)

После подстановки (2.2) в (2.1) получим:

После тригонометрических преобразований для составляющих тока на выходе нелинейного элемента получим:

(2.3)

(2.3)

Пусть ![]() является полезным сигналом, а

является полезным сигналом, а ![]() - помеховый, полином (2.1) описывает вольтамперную характеристику активного элемента усилителя мощности радиопередающего устройства. Из полученного выражения (2.3) видно, что спектр тока на выходе усилителя мощности передатчика, помимо полезной составляющей

- помеховый, полином (2.1) описывает вольтамперную характеристику активного элемента усилителя мощности радиопередающего устройства. Из полученного выражения (2.3) видно, что спектр тока на выходе усилителя мощности передатчика, помимо полезной составляющей  , содержит множество составляющих, которые не несут полезной информации и являются нежелательными. Так как нагрузка каскадов передатчика и антенного согласующего устройства обладает конечной избирательностью, спектр излучения передающего устройства, помимо полезной составляющей, будет содержать множество нежелательных компонентов.

, содержит множество составляющих, которые не несут полезной информации и являются нежелательными. Так как нагрузка каскадов передатчика и антенного согласующего устройства обладает конечной избирательностью, спектр излучения передающего устройства, помимо полезной составляющей, будет содержать множество нежелательных компонентов.

Данный подход позволяет выявить также особенности функционирования радиоприемных устройств при воздействии помех большого уровня. Предположим, что полином (2.1) описывает вольтамперную характеристику активного элемента

усилителя высокой частоты (УВЧ) приемника ![]() является полезным сигналом,

является полезным сигналом, ![]() - помехой. В этом случае помимо полезной составляющей

- помехой. В этом случае помимо полезной составляющей ![]() в полосу пропускания УВЧ войдут составляющие:

в полосу пропускания УВЧ войдут составляющие:  ;

;  , а при

, а при  и составляющая

и составляющая  . Составляющая

. Составляющая  характеризует нелинейные искажения информационного сообщения. Наличие составляющей

характеризует нелинейные искажения информационного сообщения. Наличие составляющей  при

при  приводит к уменьшению уровня полезной составляющей, что эквивалентно снижению коэффициента усиления УВЧ, а при модулированной помехе

приводит к уменьшению уровня полезной составляющей, что эквивалентно снижению коэффициента усиления УВЧ, а при модулированной помехе ![]() приводит к изменению уровня полезного сигнала с частотой модуляции помехи. В этом случае, если

приводит к изменению уровня полезного сигнала с частотой модуляции помехи. В этом случае, если ![]() и

и ![]() являются помехами, то, как видно из выражения (2.3), при совпадении частот составляющих

являются помехами, то, как видно из выражения (2.3), при совпадении частот составляющих ![]() ,

, ![]() и

и ![]() с частотой настройки УВЧ (приемника) эти составляющие будут выделяться избирательной нагрузкой УВЧ и далее проходить через весь тракт приемника без ослабления. Это говорит о том, что при воздействии помех большого уровня за счет нелинейного режима работы УВЧ в приемнике появляются дополнительные нежелательные каналы приема. В том случае, если полиномом (2.1) описывается вольтамперная характеристика активного элемента смесителя,

с частотой настройки УВЧ (приемника) эти составляющие будут выделяться избирательной нагрузкой УВЧ и далее проходить через весь тракт приемника без ослабления. Это говорит о том, что при воздействии помех большого уровня за счет нелинейного режима работы УВЧ в приемнике появляются дополнительные нежелательные каналы приема. В том случае, если полиномом (2.1) описывается вольтамперная характеристика активного элемента смесителя, ![]() является напряжением гетеродина, а

является напряжением гетеродина, а ![]() - напряжением помехи, то помеха может беспрепятственно проходить на выход приемника при совпадении частот составляющих

- напряжением помехи, то помеха может беспрепятственно проходить на выход приемника при совпадении частот составляющих  ,

,  и

и  с промежуточной частотой. То есть в супергетеродинных приемниках могут появляться дополнительные нежелательные каналы приема и за счет нелинейного режима работы смесителя при воздействии помех большого уровня.

с промежуточной частотой. То есть в супергетеродинных приемниках могут появляться дополнительные нежелательные каналы приема и за счет нелинейного режима работы смесителя при воздействии помех большого уровня.

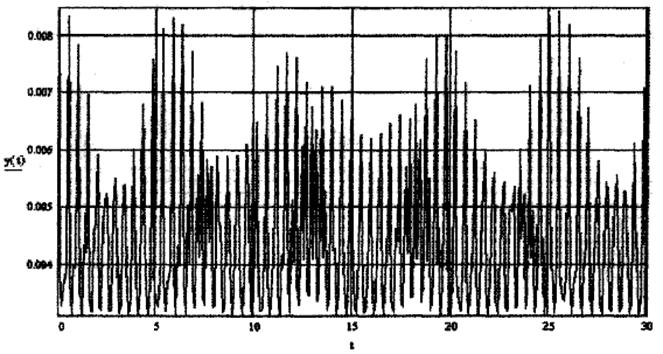

На рис. 2.1 проиллюстрированы спектры сигналов при различных частотах сигнала и помехи.

а

б

Рис. 2.1: а - ![]() ; б -

; б - ![]()

2.2. Учет рельефа боковых лепестков антенны при определении помехового воздействия параллельно работающих РЭС.

В данном подразделе будем рассматривать одновременную работу РЭС, расположенных близко друг от друга, которые при воздействии друг на друга излучениями по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны создают взаимные электромагнитные помехи. При оценке таких помех в случае дальних боковых лепестков помеху условно принимают постоянной, например равной ослаблению, которое по отношению к пику главного лепестка при рассматриваемом угле отклонения ![]() от оси главного лепестка имеют пики боковых лепестков. Более точная оценка требует учета рельефа боковых лепестков, но при постоянном изменении направления электрической оси антенны, необходимо в этом случае знать подробную картину ДН антенны в интервале возможных углов

от оси главного лепестка имеют пики боковых лепестков. Более точная оценка требует учета рельефа боковых лепестков, но при постоянном изменении направления электрической оси антенны, необходимо в этом случае знать подробную картину ДН антенны в интервале возможных углов ![]() .

.

Большая изрезанность и в значительной степени индивидуальность для каждого экземпляра антенны рельефа боковых лепестков, а также зависимость рельефа от частоты, окружающей среды, температурных изменений и т. д. создают сложность учета этого рельефа при точном описании. Дальше особенности учета рельефа боковых лепестков будем рассматривать при вероятностном подходе. Разработанные материалы приводят к получению величин изменений, вызываемых помеховым воздействием по боковым лепесткам, отношения сигнал к шуму и применительно к радиолокационной станции к получению изменений вероятности ложной тревоги при заданной вероятности обнаружения.

Помеховый сигнал от излучений параллельно работающей РЭС наибольший, когда максимум бокового лепестка А2 – в антенне излучающей РЭС, попадает на максимум в А1 – в антенне принимающей в данный момент РЭС.

В условиях изменения угла излучения и независимой работы одной и другой антенн обозначим через вероятность F12 - попадания максимума бокового лепестка в А2. Если ослабление области бокового лепестка меньше чем С*, то на этот боковой лепесток мы не будем обращать внимание.

С* - некоторый фиксированный уровень относительно пика главного лепестка. Это попадание определяется произведением вероятностей попадания F1 и F2:

![]() , (2.4)

, (2.4)

где F1 – вероятность попадания А1 в область бокового лепестка, где величина ослабления по отношению к пику главного лепестка меньше, чем С*. Для F2 аналогично. Эти вероятности можно заменить отношением площади, занимаемой в А1, боковыми лепестками с величиной ослабления, меньше чем ![]() и общей площади рассматриваемой области углов

и общей площади рассматриваемой области углов ![]() ,

, ![]() для А1. И аналогично для F2.

для А1. И аналогично для F2.

Получим выражение:

. (2.5)

. (2.5)

Так как F12 – двумерная интегральная функция распределения вероятностей случайной величины – ослабления боковых лепестков в А1 и в А2 одновременно, то дифференцирование для каждой из величин F1 и F2 дает соответствующую им плотность вероятности значений ослабления, которые обозначим W1 и W2. А в общем случае для F12 дифференцирование дает двумерную плотность вероятности значений ослабления, которую обозначим W12.

При аналитическом задании величины W12 и известной зависимости вероятности ложной тревоги К в приемном канале от значения С* в А1 и от значения С* в А2 одновременно посредством интегрирования произведения указанных величин можно получить ![]() - результирующую величину вероятности ложной тревоги для области углов

- результирующую величину вероятности ложной тревоги для области углов ![]() ,

, ![]() в окрестности

в окрестности ![]() ,

, ![]() при равной вероятности установки различных значений

при равной вероятности установки различных значений ![]() ,

, ![]() и в А1 и в А2 в указанной области:

и в А1 и в А2 в указанной области:

, (2.6)

, (2.6)

где ![]() и

и ![]() обозначены уровни С*, рассматриваемые здесь как непрерывные переменные;

обозначены уровни С*, рассматриваемые здесь как непрерывные переменные;

![]() - ослабление по отношению к пику главного лепестка наиболее выступающего пика бокового лепестка в области рассматриваемых углов

- ослабление по отношению к пику главного лепестка наиболее выступающего пика бокового лепестка в области рассматриваемых углов ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() - максимальное ослабление по отношению к пику главного лепестка в области рассматриваемых углов

- максимальное ослабление по отношению к пику главного лепестка в области рассматриваемых углов ![]() ,

, ![]() ;

;

![]() - мощность ЭМ помехового сигнала;

- мощность ЭМ помехового сигнала;

![]() - величины, отражающие особенности приемного канала и характер принимаемых сигналов.

- величины, отражающие особенности приемного канала и характер принимаемых сигналов.

При сложности связей в  при непрерывных аргументах и сложности зависимостей

при непрерывных аргументах и сложности зависимостей ![]() и

и ![]() вместо (2.6) можно записать выражение суммы компонент при дискретных значениях С*:

вместо (2.6) можно записать выражение суммы компонент при дискретных значениях С*:

, (2.7)

, (2.7)

где ![]() - вероятность ложной тревоги в штатном режиме работы без помехового воздействия со стороны параллельно работающей РЭС;

- вероятность ложной тревоги в штатном режиме работы без помехового воздействия со стороны параллельно работающей РЭС;

![]() ,

,![]() - дискретные уровни С*, располагающиеся ниже уровня

- дискретные уровни С*, располагающиеся ниже уровня ![]() (число этих уровней m в А1 и n в А2).

(число этих уровней m в А1 и n в А2).

Величина ![]() в (2.7) обозначаемая ниже

в (2.7) обозначаемая ниже ![]() - вероятность попадания области с номером i в А1 на область с номером j в А2. Для всей совокупности i и j величины

- вероятность попадания области с номером i в А1 на область с номером j в А2. Для всей совокупности i и j величины ![]() могут быть записаны в виде матрицы:

могут быть записаны в виде матрицы:

, (2.8)

, (2.8)

где первый индекс при элементе матрицы характеризует номер уровня градаций, относящихся к А1, второй индекс характеризует подобный номер относящийся к А2.

Каждый элемент матрицы в (2.8) определяется произведением:

![]() (2.9)

(2.9)

Каждому элементу матрицы ![]() соответствует своя величина суммарного ослабления боковых лепестков и, следовательно, своя величина помеховой мощности

соответствует своя величина суммарного ослабления боковых лепестков и, следовательно, своя величина помеховой мощности ![]() на входе приемного канала, обуславливаемая величиной помеховой мощности Р на входе этого канала при действии антенн по главным лепесткам.

на входе приемного канала, обуславливаемая величиной помеховой мощности Р на входе этого канала при действии антенн по главным лепесткам.

При известном характере помехового сигнала и одновременно в конкретном приемном устройстве численным значениям ![]() будут соответствовать значения помеховой мощности

будут соответствовать значения помеховой мощности ![]() на выходе приемного канала, записываемые в виде матрицы

на выходе приемного канала, записываемые в виде матрицы ![]() , подобной (2.8), которые будут определять вероятность появления помехового выброса над порогом:

, подобной (2.8), которые будут определять вероятность появления помехового выброса над порогом:

(2.10)

(2.10)

Ввиду того, что нахождение значений ![]() по значениям

по значениям ![]() из (2.10) как зависящее от характера помехового сигнала и конкретного построения приемного канала имеет свои особенности в каждом типе РЭС. Рассмотрим РЛС с импульсно-пачечным сигналом, где в соответствии с отмеченным выше, вероятность ложной тревоги будет определяться при условно постоянной вероятности обнаружения.

из (2.10) как зависящее от характера помехового сигнала и конкретного построения приемного канала имеет свои особенности в каждом типе РЭС. Рассмотрим РЛС с импульсно-пачечным сигналом, где в соответствии с отмеченным выше, вероятность ложной тревоги будет определяться при условно постоянной вероятности обнаружения.

Связь между вероятностью обнаружения D, вероятностью ложной тревоги К и параметром обнаружения q:

, (2.11)

, (2.11)

где параметр обнаружения:

, (2.12)

, (2.12)

где Э – энергия сигнала от цели;

N – спектральная плотность шума в приемном канале.

При приеме сигнала в согласованной полосе частот величина ![]() равна отношению мощности сигнала к мощности шума:

равна отношению мощности сигнала к мощности шума:

(2.13)

(2.13)

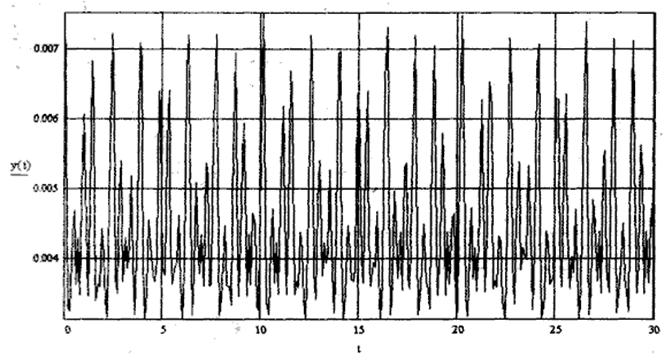

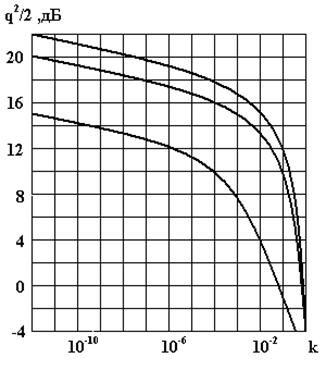

Зависимость k от  приведена на рис.2.2 при различных значениях D.

приведена на рис.2.2 при различных значениях D.

Рис.2.2. Зависимость k от ![]()

Для определения на основе (2.11) – (2.13) значений ![]() будем иметь в виду то, что в рассматриваемом случае приема сигналов от цели в согласованной полосе частот при импульсно-пачечном сигнале в согласованный фильтр попадает мощность, сосредоточенная в окрестности одной спектральной линии этого сигнала в полосе

будем иметь в виду то, что в рассматриваемом случае приема сигналов от цели в согласованной полосе частот при импульсно-пачечном сигнале в согласованный фильтр попадает мощность, сосредоточенная в окрестности одной спектральной линии этого сигнала в полосе  , где

, где ![]() - длительность пачки.

- длительность пачки.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |