Эти операции периодически прерываются для спуска в скважину обсадных труб, которые используются для предохранения стенок скважины от обвалов и разобщения нефтяных (газовых) и водяных горизонтов [9, 30].

Одновременно в процессе бурения выполняется ряд вспомогательных работ: отбор керна, приготовление промывочной жидкости, каротаж, замер кривизны ствола скважины, освоение ее с целью вызова притока нефти или газа.

Полный цикл строительства скважины включает следующие основные элементы:

1) монтаж буровой вышки, бурового (силового) оборудования и строительства привышечных сооружений;

2) подготовительные работы к бурению скважин;

3) процесс бурения;

4) вскрытие и разобщение пластов (спуск обсадных труб и их цементирование);

5) испытание скважины на приток нефти или газа (освоение);

6) демонтаж оборудования.

Как правило, верхние участки разреза скважины представлены современными отложениями, легко размывающимися в процессе бурения циркулирующим потоком жидкости. Поэтому бурить скважину начинают только после того, как предпримут необходимые меры против размывания породы под основанием буровой. Для этого до бурения скважины сооружают шурф до устойчивых пород (4 —8 м) и в него спускают трубу с вырезанным окном в ее верхней части. Пространство между трубой и стенкой шурфа заполняют бутовым камнем и цементным раствором. В результате устье скважины надежно укрепляется. К окну в трубе приваривают короткий металлический желоб, по которому в процессе бурения промывочная жидкость направляется в желобную систему и к очистным механизмам. Трубу, устанавливаемую в шурфе, называют направлением.

После установки направления и проведения ряда других работ (контрольный осмотр оборудования, монтаж и наладка приборов, оснастка полиспастной системы, бурение шурфа под ведущую трубу) составляют акт о готовности смонтированной буровой и приступают к бурению скважины.

Пробурив неустойчивые, мягкие, трещиноватые и кавернозные породы, осложняющие процесс бурения (обычно 50 — 400 м), перекрывают и изолируют эти горизонты, для чего в скважину спускают обсадную колонну, состоящую из свинченных стальных труб, а ее затрубное пространство цементируют. Первая обсадная колонна называется кондуктором.

После спуска кондуктора не всегда удается пробурить скважину до проектной глубины из-за прохождения новых осложняющих горизонтов или из-за необходимости перекрытия продуктивных пластов, не подлежащих эксплуатации данной скважиной. В таких случаях возникает потребность в спуске и последующем цементировании второй обсадной колонны, которая называется промежуточной колонной.

При дальнейшем углублении скважины вновь могут встретиться горизонты, подлежащие изоляции. Тогда спускают и изолируют третью обсадную колонну, называемую второй промежуточной колонной. В этом случае ранее спущенная обсадная колонна будет называться первой промежуточной. В осложненных условиях бурения таких промежуточных колонн может быть три и даже четыре.

Пробурив скважину до проектной глубины, спускают и цементируют эксплуатационную колонну, предназначенную для подъема нефти или газа от забоя к устью скважины или для нагнетания воды (газа) в продуктивный пласт в целях поддержания давления.

После спуска и цементирования эксплуатационной колонны проверяют качество цементного кольца, образовавшегося в затрубном пространстве, и все обсадные колонны на устье скважины обвязывают друг с другом, применяя специальное оборудование.

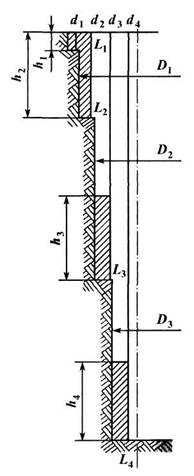

Расположение обсадных колонн с указанием их диаметров, глубины перехода с большего диаметра скважины на меньший, глубина спуска обсадных колонн и интервалов их цементирования составляют понятие конструкции скважины. Если в скважину кроме направления и кондуктора спускают только эксплуатационную колонну, то конструкцию называют одноколонной. Если в скважину, кроме направления и кондуктора, спускают промежуточные и эксплуатационные колонны, то конструкцию называют двухколонной (при одной промежуточной колонне) или трехколонной (при двух промежуточных колоннах). На рис. 2.2 показана двухколонная конструкция скважины.

Конструкцию скважины выбирают с учетом геологических особенностей месторождения (глубины залегания зон обвалов, поглощений, водопроявлений, глубины расположения продуктивных горизонтов), вида добываемого продукта (нефть или газ), способов эксплуатации и бурения, техники и технологии бурения.

Рис. 2.2. Двухколонная конструкция скважины: D1′ D2′ D3 — диаметры долот, применяемых соответственно при бурении под кондуктор, промежуточную и эксплутационную колонны; d1′ d2′′ d3′ d4 — диаметры соответственно направления, кондуктора, промежуточной и эксплутационной колонны; Л,, h2, hv ht — интервалы цементирования затрубного пространства соответственно за направлением, кондуктором, промежуточной и эксплутационной колоннами; L1′ L2′ L3′ L4 — глубина спуска соответственно направления, кондуктора, промежуточной и эксплутационной колонн |

|

После спуска последней эксплуатационной колонны приступают к работам, выполнение которых обеспечит вызов притока нефти из пласта в эксплуатационную колонну и сдачу скважины в эксплуатацию. В результате развития техники и технологии бурения конструкции нефтяных и газовых скважин за последние десятилетия претерпели значительные изменения в сторону упрощения и снижения массы (облегчения). Под упрощением конструкции понимают уменьшение зазоров между стенкой скважины и обсадными колоннами, что приводит к уменьшению объема выбуриваемой породы и сокращению расхода цемента для цементирования скважины [9, 30].

Под облегчением конструкции скважины следует понимать уменьшение диаметра эксплуатационной колонны, а следовательно, и диаметров других колонн; отказ от применения вспомогательных колонн (кондуктора, промежуточной колонны); уменьшение глубины спуска колонн. В итоге при облегчении конструкции скважины сокращается расход металла на скважину.

Долото — буровой инструмент, предназначенный для механического разрушения горных пород на забое скважины в процессе ее проходки. По характеру воздействия на породу долота можно классифицировать следующим образом [30]:

1) режуще-скалывающего действия, предназначенные для разбуривания вязких и пластичных пород небольшой твердости и малой абразивности (вязких глин, малопрочных глинистых сланцев и т. п.). К ним относятся лопастные долота;

2) дробяще-скалывающего действия, предназначенные для разбуривания неабразивных и абразивных пород средней твердости, твердых, крепких и очень крепких. К ним относятся шарошечные долота;

3) режуще-истирающего действия, предназначенные для бурения в породах средней твердости, а также при чередовании высокопластичных маловязких пород с породами средней твердости и даже малоабразивными твердыми. К ним относятся долота с алмазными и твердосплавными породо-разрушающими вставками.

По назначению буровые долота подразделяются на три вида:

1) разрушающие горную породу сплошным забоем;

2) разрушающие горную породу кольцевым забоем (колонковые долота);

3) специального назначения.

Долота для сплошного и колонкового бурения предназначены для углубления скважины, а специального назначения — для работы в пробуренной скважине (расширение и выравнивание ствола скважины) и в обсадной колонне (разбуривание цементного камня).

Как для сплошного бурения, так и для колонкового созданы долота, позволяющие разрушать горную породу по любому из перечисленных выше принципов. Это упрощает подбор долот в соответствии с физико-механическими свойствами данной горной породы. Промышленность выпускает долота диаметрами от 46 до 580 мм.

ЛОПАСТНЫЕ ДОЛОТА

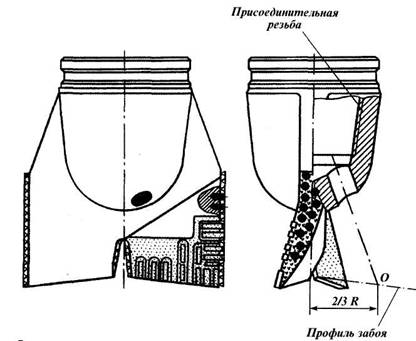

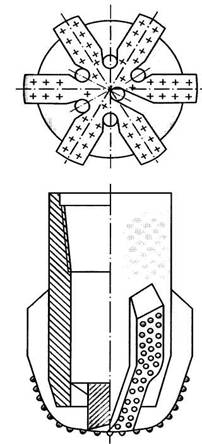

По числу лопастей долота разделяются на двухлопастные (типа 2Л) и трехлопастные (типа ЗЛ). На рис. 2.3 представлено двухлопастное долото. В верхней части долота имеется муфта с присоединительной резьбой и двумя или тремя лопастями, расположенными по отношению друг к другу под углом соответственно 180° и 120°. Двухлопастные долота изготавливаются цельноковаными, а трехлопастные — сварными. Штампованные лопасти у трехлопастных долот привариваются к цельнокованым корпусам по всему контуру касания. По принципу разрушения породы лопастные долота относят к долотам режуще-скалывающего действия, так как под влиянием нагрузки на забой их лопасти врезаются в породу, а под влиянием вращающего момента — скалывают ее. Для увеличения износостойкости лопасти армируют твердыми сплавами. Наиболее сильно армируют периферийные участки и боковые поверхности лопастей, так как они выполняют наибольший объем работы по разрушению породы. В долотах выполнены специальные отверстия для прохода промывочной жидкости к забою скважины. Эти отверстия (два у двухлопастных и три у трехлопастных долот) расположены так, чтобы выходящие из них струи жидкости, отклоняясь несколько вперед от плоскостей лопастей, ударялись о забой на расстоянии 2/3 радиуса долота. Для эффективного разрушения породы и очистки забоя от выбуренных частиц породы скорость истечения жидкости из промывочных отверстий должна быть не менее 80—120 м/с. При такой скорости струй стенки отверстий, просверленных в стальном корпусе долота, подвергаются быстрому эрозионному и абразивному износу. Во избежание этого в отверстия вставляются сменные насадки, изготовленные из твердого сплава. Для уменьшения гидравлических сопротивлений кромки отверстий в насадках на входе сглаживают, а сечение плавно сужают к выходу. Вставляют насадки в отверстия долота с помощью маслонефтестойких уплотнительных резиновых колец, которые обеспечивают герметичность пространства за насадкой. Во избежание сильного рассеивания энергии струй жидкости насадки устанавливают с максимальным приближением к поверхности забоя. Лопастные долота выпускаются диаметрами от 76 до 445 мм.

| Рис. 2.3. Двухлопастное долото |

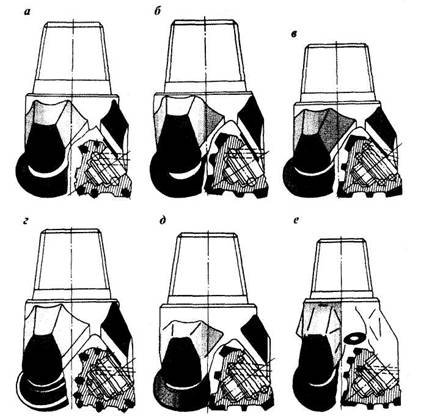

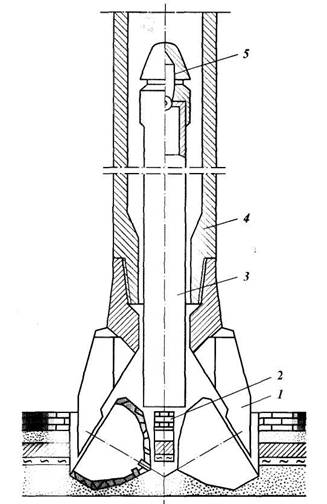

ШАРОШЕЧНЫЕ ДОЛОТА

Эти долота (рис. 2.4) успешно используют при вращательном способе бурения пород с различными физико-механическими свойствами с промывкой забоя любой промывочной жидкостью. Созданы конструкции шарошечных долот с одной, двумя, тремя, четырьмя и даже с шестью шарошками. Наиболее распространены трехшарошечные долота. Для бурения горных пород с разнообразными физико-механическими свойствами изготавливают следующие типы трехшарошечных долот:

М — для мягких, вязких, пластичных и несцементированных пород (глины, мел, гипс);

МС — для мягких, вязких, пластичных и несцементированных пород с пропластками пластичных и хрупкопластич-ных пород (глины, мел, гипс с пропластками мергеля, песчаника, сланца);

С — для пластичных и хрупкопластичных пород средней твердости (мергели, песчаники, сланцы);

СТ — для пластичных и хрупкопластичных пород средней твердости, переслаивающихся твердыми пропластками пород (мергели, песчаники, сланцы с пропластками загипсованного песчаника, сильно заглинизированные известняк и доломит);

Т — для хрупкопластичных твердых и абразивных пород (песчаники, доломитизированные известняки, доломиты, ангидриты с доломитом);

ТК — для хрупкопластичных твердых пород, перемежающихся с хрупкими твердыми и крепкими абразивными пропластками пород (песчаники, доломитизированный известняк, ангидрит с пропластками окремнелых известняков и песчаников);

К — для хрупких, крепких и абразивных пород (окремнелые известняки и песчаники).

| Рис. 2.4. Трехшарошечные долота с фрезерованным и твердосплавным вооружением с различными конструкциями опор:а - III 76 К-ЦА; б - III 112 Т-ЦВ-2; в - III 120,6 Т-ЦА; г - III 132 К-ЦВ-1д - III 151 С-ЦВ-1; е -III 190,5 М-ГВ-1 |

Долота различных типов отличаются друг от друга размерами, шагом между зубьями, конструкцией зубьев, углом наклона оси шарошки к оси долота и конфигурацией шарошек.

С повышением твердости горных пород рекомендуется применять долота с меньшей высотой зубьев и меньшим шагом между ними. Уменьшение высоты зубьев предотвращает их поломку при разбуривании твердых пород, а сокращение шага между зубьями увеличивает эффект дробления породы.

При бурении в мягких породах шлам часто налипает на шарошки, поэтому эффект работы долота снижается, и это может привести также к прихвату бурильной колонны. Зубчатые венцы на шарошках долот типа М, МС и С располагаются так, чтобы зубья одной шарошки могли очищать от налипающей породы промежутки между зубьями соседней шарошки. Такие долота называют долотами с самоочищающимися шарошками.

Тяжелые условия работы шарошечных долот обусловливают применение для их изготовления высококачественных сталей с последующей химико-термической обработкой наиболее ответственных и быстроизнашивающихся деталей (зубьев, рабочих поверхностей шарошек). Для повышения износостойкости зубья и тыльная часть шарошек армируются зернистым твердым сплавом, изготовленным литьем из карбидов вольфрама.

Изготовляют долота с одним (у долот малого размера) и тремя промывочными отверстиями. В первом случае отверстие располагают в центре долота и в него устанавливают сменную втулку с максимальным приближением ее кромки к шарошкам. Во втором случае три отверстия располагают наклонно к оси долота так, чтобы они направляли промывочную жидкость на шарошки или к периферии долота между шарошками. Для создания эффективного процесса разрушения горной породы в промывочные отверстия, как и у лопастных долот, вставляют насадки и создают скорость истечения струй жидкости из них не менее 80—120 м/с.

АЛМАЗНЫЕ ДОЛОТА

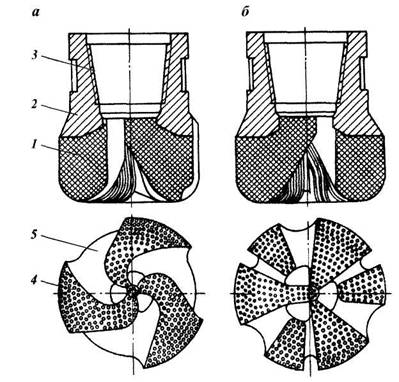

Такие долота применяются при бурении неабразивных и малоабразивных пород средней твердости и твердых, а также при бурении нижних интервалов глубоких скважин, где их высокая стоимость компенсируется долговечностью и, следовательно, снижением затрат времени на спускоподъемные операции. В России выпускаются алмазные долота двух типов: спиральные — для турбинного бурения (рис. 2.5, а) и радиальные — для роторного бурения (рис. 2.5, б) [30].

| Рис. 2.5. Алмазные долота для сплошного бурения: а — клиновидные: 1 — алмазная несущая головка; 2 — корпус; 3 — резьба; 4 — контактный сектор; 5 — канал для направления жидкости; 6 — сферические |

Алмазные долота состоят из фасонной алмазонесущей головки (матрицы) 1 и стального корпуса 2 с присоединительной замковой резьбой 3. Головку изготовляют методом прессования и спекания смеси специально подобранных порошкообразных твердых сплавов. Перед прессованием в пресс-форме по заданной схеме размещают кристаллики технических алмазов. После прессования и спекания алмазы оказываются надежно закрепленными в наружном слое головки. Применяя для изготовления матрицы, образуемой при спекании смеси, различные материалы, добиваются необходимой степени обнажения алмазов во время работы долота. Регулировка степени обнаженности алмазов обеспечивает также сохранение во время работы долота на забое определенного зазора между матрицей и породой. В результате промывочная жидкость, выйдя из промывочных отверстий долота, имеет возможность пройти по зазору между матрицей и забоем скважины, захватить мельчайшие частицы выбуренной породы, направить их в радиальные или радиально-спиральные каналы 5, имеющиеся между контактными секторами 4, и далее в затрубное пространство.

Опыт проходки глубоких нефтяных и газовых скважин показал, что одним алмазным долотом можно пробурить в твердой породе до 250 — 300 м в течение 150-200 ч. Таким образом, одно алмазное долото заменяет 15 — 20 шарошечных. Алмазные долота изготавливают следующих типоразмеров: 140, 159, 188, 212, 241 и 267 мм.

|

Рис. 2.6. Долото, армированноесверхтвердым сплавом «славутич» |

ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ ДОЛОТА

Наряду с долотами, армированными естественными алмазами, при бурении глубоких скважин в последние годы получили распространение долота, армированные сверхтвердыми сплавами.

Хорошие результаты, особенно при бурении с забойными двигателями в породах средней твердости, получают при использовании долот, армированных зернистым твердым сплавом и зубцами, выполненными из твердого сплава типа «славутич» (рис. 2.6). Промывочная жидкость в таких долотах подается к забою скважин по шести промывочным отверстиям, обеспечивая хорошую очистку забоя от выбуренной породы и охлаждение контактных секторов.

В процессе бурения разведочной, а иногда и эксплуатационной скважины периодически отбираются породы в виде нетронутых целиков (кернов) для составления стратиграфического разреза, изучения литологической характеристики пройденных пород, выявления содержания нефти, газа в порах пород и т. д.

Для извлечения на поверхность керна применяют колонковые долота (рис. 2.7). Состоит такое долото из бурильной головки 1 и колонкового набора, присоединенного к корпусу бурильной головки с помощью резьбы.

| |

Рис. 2.7. Схема устройства колонкового долота: 1 — бурильная головка; 2 — керн; 3 — грунтоноска; 4 — корпус колонкового набора; 5 — шаровой клапан |

В зависимости от свойств породы, в которой осуществляется бурение с отбором керна, применяют шарошечные, алмазные и твердосплавные бурильные головки.

Шарошки в бурильной головке смонтированы таким образом, чтобы порода в центре забое скважины при бурении не разрушалась. Это создает условия для образования керна 2. Существуют четырех-, шести - и далее восьмишарошечные бурильные головки, предназначенные для бурения с отбором керна в различных породах. Расположение породоразрушающих элементов в алмазных и твердосплавных бурильных головках также позволяет разрушать горную породу только по периферии забоя скважины [30].

Образующаяся колонка породы поступает при углублении скважины в колонковый набор, состоящий из корпуса 4 и колонковой трубы (грунтоноски) 3. Корпус колонкового набора служит для соединения бурильной головки с бурильной колонной, размещения грунтоноски и защиты ее от механических повреждений, а также для пропуска промывочной жидкости между ним и грунтоноской. Грунтоноска предназначена для приема керна, сохранения его во время бурения и при подъеме на поверхность. Для выполнения этих функций в нижней части грунтоноски устанавливаются кернорватели и кернодержатели, а вверху — шаровой клапан 5, пропускающий через себя вытесняемую из грунтоноски жидкость при заполнении ее керном.

По способу установки грунтоноски в корпусе колонкового набора и в бурильной головке существуют колонковые долота со съемной и несъемной грунтоноской.

Колонковые долота со съемной грунтоноской позволяют поднимать грунтоноску с керном без подъема бурильной колонны. Для этого в бурильную колонну спускают на канате ловитель, с помощью которого извлекают из колонкового набора грунтоноску и поднимают ее на поверхность. Затем, используя этот же ловитель, спускают и устанавливают в корпусе колонкового набора порожнюю грунтоноску, и бурение с отбором керна продолжается.

Колонковые долота со съемной грунтоноской применяют при турбинном бурении, а с несъемной — при роторном.

Бурильная колонна состоит из ведущей трубы, бурильных труб, бурильных замков, переводников, утяжеленных бурильных труб, центраторов бурильной колонны.

Предназначена она для следующих целей:

1) передачи вращения от ротора к долоту при роторном бурении;

2) подвода промывочной жидкости к турбобуру при турбинном бурении;

3) монтажа отдельных секций токопровода при бурении с электробуром;

4) создания нагрузки на долото;

5) подъема и спуска долота, турбобура, электробура;

6) проведения вспомогательных работ (расширение и промывка скважины, ловильные работы, проверка глубины скважины и т. д.).

Условия работы бурильной колонны при роторном способе и бурении с забойными двигателями различны. При роторном способе бурильная колонна, передающая вращательное движение от ротора к долоту и осевую нагрузку на долото, испытывает ряд нагрузок.

Если бурильная колонна не касается забоя скважины и не вращается, то она подвержена только растягивающим усилиям, которые достигают максимума у устья скважины. В процессе бурения скважины верхняя часть бурильной колонны растянута, а нижняя, опирающаяся на забой, — сжата.

Таким образом, бурильная колонна при бурении одновременно подвержена действию растягивающих и сжимающих усилий. При этом она всегда имеет сечение, в котором отсутствуют и сжимающие, и растягивающие усилия, а следовательно, и напряжения от этих сил.

Кроме напряжений растяжения и сжатия при передаче вращающего момента от ротора к долоту в бурильной колонне возникают напряжения кручения, которые достигают максимума у устья скважины, а также изгибающие напряжения от действия центробежных сил, увеличивающиеся от устья к забою скважины.

Одновременное действие на бурильную колонну всех перечисленных сил осложняет условия ее работы при роторном способе бурения. В результате часто случаются аварии с бурильными трубами, бурильными замками и другими элементами колонны [30].

При бурении скважины с забойным двигателем (турбобуром или электробуром) условия работы бурильной колонны значительно облегчаются. Она в этом случае не вращается и поэтому испытывает только растягивающие и сжимающие нагрузки, а также реактивный момент забойного двигателя. Последний имеет незначительное значение и в практических расчетах им можно пренебречь.

Рассмотрим подробнее элементы бурильной колонны. Ведущая труба имеет в большинстве случаев квадратное сечение. Вращающий момент от ротора передается ведущей трубе через вкладыши, вставляемые в ротор. Для каждого размера трубы применяют соответствующие вкладыши, позволяющие ей свободно перемещаться вдоль оси скважины.

Серийно выпускаемые трубы имеют сборную конструкцию, состоящую из собственно трубы, верхнего переводника для соединения с вертлюгом и нижнего переводника для соединения с бурильными трубами. Вертлюг обеспечивает вращение бурильной колонны, подвешенной на крюке в буровой вышке, и подачу через нее промывочной жидкости. Вертлюг состоит из двух частей — системы вращающихся и неподвижных деталей. Неподвижная часть вертлюга подвешивается к подъемному крюку, а к вращающейся части присоединяют бурильную колонну. Ведущие трубы выпускаются следующих размеров (со стороной квадрата): 112, 140 и 155 мм с диаметрами проходного канала соответственно: 74, 85 и 100 мм и длинами труб — 13, 14и 14 м. Ведущие трубы изготовляют из прочных сталей.

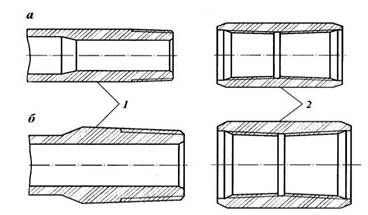

Бурильные трубы изготовляются следующих конструкций:

1) с высаженными внутрь концами;

2) с высаженными наружу концами;

3) с приваренными присоединительными концами;

4) с блокирующим (стабилизированным) пояском;

5) беззамковые раструбные трубы.

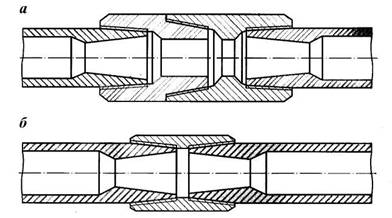

Конструкции бурильных труб приведены на рис. 2.8. На бурильных трубах с высаженными внутрь концами выполнена конусная мелкая трубная резьба. Высадка внутрь на концах трубы уменьшает ее внутренний диаметр. Соединяют такие трубы при помощи замков (рис 2.9, а) или муфт (рис. 2.9, б). Трубы этой конструкции весьма распространены. Длина их 6,8 и 11,5 м при наружном диаметре 60, 73, 89 и 102 мм. Трубы диаметрами 114, 127, 140 и 168 мм выпускаются длиной 11,5 м.

Рис. 2.8. Бурильные трубы:

а — с высаженными внутрь концами; б — с высаженными наружу концами; 1 — труба; 2 — муфта

Рис. 2.9. Соединение бурильных труб с высаженными внутрь концами

Бурильные трубы с высаженными наружу концами имеют такую же резьбу, что и трубы с высаженными внутрь концами. Высадка наружу обеспечивает одинаковый внутренний диаметр по всей длине трубы, что резко улучшает гидравлическую характеристику этих труб по сравнению с высаженными внутрь концами, так как значительно снижаются потери на преодолении сопротивлений при прохождении промывочной жидкости по бурильной колонне. Эти трубы соединяются также при помощи соединительных муфт или бурильных замков. Длина этих труб такая же, как и труб с высаженными внутрь концами. Заводы выпускают трубы диаметром 60, 73, 89, 114 и 140 мм.

Сначала эти трубы предназначались для бурения скважин электробуром. При этом способе бурения требуется наличие в трубах широкого и одинакового по всей длине циркуляционного канала, обеспечивающего монтаж: токопровода и прохождение промывочной жидкости. Однако опыт показал целесообразность применения этих труб при турбинном способе бурения.

Бурильные трубы с приваренными соединительными концами имеют равнопроходной канал по всей длине труб. Для их присоединения используется крупная замковая резьба.

В бурильных трубах с блокирующим (стабилизирующим) пояском за счет удлинения у замковых деталей цилиндрической выточки и за счет обточки гладкого пояска на трубе вблизи резьбы достигается плотное сопряжение навинчиваемого в горячем состоянии замка с трубой.

Так как на практике наиболее распространена вышка высотой 41м, позволяющая использовать свечи длиной около 25 м, то бурильные трубы изготовляют длиной 6, 8 и 11,5 м. Поэтому свеча может быть собрана из четырех труб длиной б м каждая, трех труб длиной 8 м каждая или из двух труб длиной 11,5 м. При сборке свечи из четырех бурильных труб длиной 6 м две пары труб соединяются при помощи муфт, а так называемые двухтрубки — с использованием бурильных замков. При сборке свечи из трех бурильных труб длиной 8 м применяют две соединительные муфты и один бурильный замок. Две бурильные трубы длиной 11,5 м соединяют при помощи бурильных замков. Собранные свечи свинчивают также с использованием бурильных замков.

Для соединения бурильных труб с высаженными внутрь концами предназначены два типа замков:

1) ЗШ — с диаметром проходного сечения, близким к диаметру проходного сечения высаженных концов бурильных труб;

2) ЗН — с диаметром проходного сечения, значительно меньшим диаметра проходного сечения высаженных концов бурильных труб.

Сужение проходного сечения в бурильных замках ЗН значительно увеличивает потери давления при циркуляции промывочной жидкости. Поэтому они мало используются при роторном способе бурения и совсем не применяются в турбинном бурении.

Для соединения бурильных труб с высаженными наружу концами разработаны бурильные замки с увеличенным проходным сечением (типа ЗУ), обеспечивающие нормальные условия проходки скважины при турбинном бурении и бурении с электробуром.

Ниппель и муфта бурильного замка соединены при помощи конической крупной замковой резьбы, а эти детали с бурильными трубами — мелкой трубной резьбой. Крупная замковая резьба со значительной конусностью позволяет многократно свинчивать и развинчивать свечи с незначительной затратой времени. Применение замков для соединения бурильных труб не только ускоряет проведение спускоподъемных операций, но и предотвращает бурильные трубы от преждевременного износа: при наличии замкового соединения ключами захватываются не бурильные трубы, а ниппель и муфта замка. Поэтому бурильные замки изготовляют из более качественного металла.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |