III — секцию отбора нефти, служащую для сбора и отвода нефти из сепаратора;

IV — каплеуловительную, находящуюся в верхней части аппарата и служащую для улавливания капельной нефти, уносимой потоком газа.

Эффективность работы аппаратов характеризуется количеством жидкости, уносимой газом, и количеством газа, оставшегося в нефти после сепарации. Чем ниже эти показатели, тем более эффективна работа аппарата.

Рассмотрим конструктивные особенности промысловых сепараторов.

В вертикальном цилиндри-ческом гравитационном сепараторе (рис. 4.5) газонефтяная смесь через патрубок поступает в раздаточный коллектор и через щелевой выход попадает в основную сепарационную секцию /. В осадительной секции II из нефти при ее течении по наклонным плоскостям происходит дальнейшее выделение окклюдиро-ванных пузырьков газа. Разгазированная нефть поступает в секцию ее сбора III, из которой через патрубок отводится из сепаратора. Газ, выделившийся из нефти на наклонных плоскостях, попадает в каплеуловительную секцию IV, проходит через жалюзийную насадку и по трубопроводу выходит из сепаратора. Капли нефти, захваченные потоком газа и неуспевающие осесть под действием силы тяжести, в жалюзийных решетках прилипают к стенкам и стекают по дренажной трубке в секцию сбора нефти.

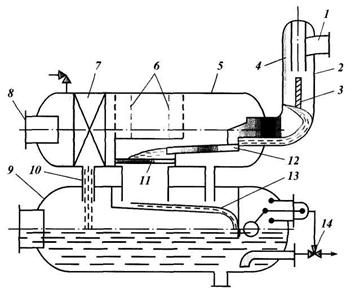

Гидроциклонный двухъемкостный сепаратор (рис. 4.6) применяют на промыслах для работы на / ступени сепарации. Газонасыщенная нефть через тангенциальный вход поступает в гидроциклонную головку, где за счет центробежных сил нефть и газ разделяются на самостоятельные потоки. В верхнюю емкость нефть и газ поступают раздельно. Нефть по направляющей полке стекает на уголковый разбрызгиватель, в котором поток нефти разбивается на отдельные струи и происходит дальнейшее выделение газа. По сливной полке разгазированная нефть собирается в нижней емкости сепаратора. При достижении определенного объема нефти в нижней емкости поплавковый регулятор уровня через исполнительный механизм направляет дегазированную нефть в отводной трубопровод. Газ, отделившийся от нефти в дегазаторе, проходит в верхней емкости перфорированные перегородки, где происходит выравнивание скорости газа и частичное выпадение жидкости. Окончательная очистка газа происходит в жалюзийной насадке 7. Отделенная от газа жидкость по дренажной трубке 10 стекает в нижнюю емкость 9 [36].

|

Рис. 4.6. Гидроциклонный двухъемкостный сепаратор: 1 — тангенциальный ввод газонефтяной смеси; 2 — головка гидроциклона; 3 — отбойный козырек для газа; 4 — направляющий патрубок; 5 — верхняя емкость сепаратора; 6 — перфорированные сетки для улавливания капельной жидкости; 7 — жалюзийная насадка; 8 — отвод газа; 9 — нижняя емкость гидроциклона; 10 — дренажная трубка; 11 — уголковые разбрызгиватели; 12 — направляющая полка; 13 — перегородка; 14 — исполнительные механизмы |

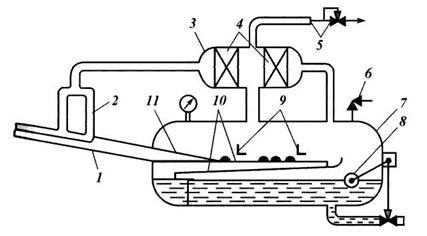

Падение давления в сборных коллекторах в результате движения по ним газонефтяной смеси может приводить к частичному выделению газа из нефти. В этом случае в сепарационную установку можно подавать нефть и газ разделенными потоками. Такой принцип использован на блочных сепарационных установках с предварительным отбором газа (рис. 4.7). Газожидкостная смесь от скважин поступает в устройство предварительного отбора газа, которое расположено на наклонном участке подводящего трубопровода. Устройство предварительного отбора газа представляет собой отрезок подводящего трубопровода значительно большего диаметра, чем основная подводящая линия, установленный под углом 3 — 4° к горизонту, с вертикально приваренной газоотводной вилкой, которая соединена трубопроводом с каплеуловительной секцией. Предварительно отобранный газ проходит через каплеуловитель, где в жалюзийных насадках отделяется от капельной влаги. Нефть вместе с газом, не успевшим выделиться из нефти и не попавшим в газоотводную вилку, поступает в технологическую емкость, в которой на диффузоре и наклонных полках скорость потока снижается и происходит интенсивное разгазирование. Выделившийся в технологической емкости газ также проходит через каплеуловитель.

Разработано и применяется большое число аппаратов для разгазирования и частичного обезвоживания нефти перед подачей ее на установку подготовки товарной нефти.

Добываемые из газовых месторождений природные газы содержат наряду с углеводородами азот, углекислоту, сероводород, гелий, аргон, пары воды, капельную пресную и минерализованную воду, а также механические примеси — частицы породы и тампонажного цемента. Нередко с газом длительное время выносятся из пласта ингредиенты бурового раствора, проникшего в коллектор в процессе бурения скважины.

Требования, предъявляемые к качеству природного газа, зависят от его назначения [32].

| Рис. 4.7. Сепаратор с предварительным отбором газа и жалюзийными насадками: 1 — подводящий трубопровод; 2 — вилка для предварительного отбора газа; 3 — каплеуловитель; 4 — жалюзийные насадки; 5 — газопровод с регулятором давления; 6 — предохранительный клапан; 7 — корпус сепаратора; 8 — поплавок; 9 — пеногаситель; 10 — наклонные полки; 11 — диффузор |

Природный газ, поступающий в ЕСГ, должен содержать не более 2 г сероводорода на 100 м3 (при стандартных условиях) . Точка росы должна быть ниже температуры в газопроводе. Наиболее детально разработаны нормы содержания в природном газе паров воды. Согласно отраслевым стандартам, природный газ надо осушать в зависимости от времени года, климатического пояса, в котором проложен газопровод, и максимального давления в нем. Ниже приведены основные требования к степени осушки природного газа.

Степень осушки природного газа | |

Район............................................. Севера | Средней полосы |

Точка росы, °С......................... | -10 -5 |

Время действия показателя...... Круглогодично | 01.10-31 |

Несоблюдение требований, предъявляемых к качеству природного газа, приводит к порче оборудования, к большому перерасходу средств, а иногда и к авариям, убыток от которых не всегда поддается точному учету.

Необходимо отметить, что некоторые компоненты природного газа в зависимости от конкретных условий могут переходить из категории вредных примесей в разряд ценных ингредиентов.

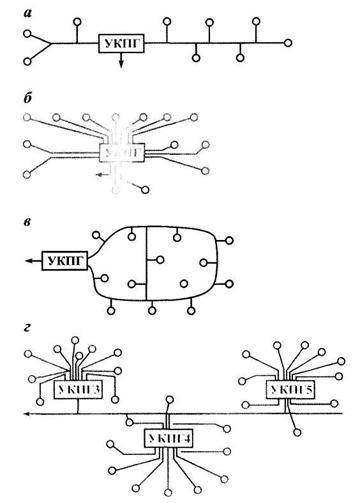

Выбор системы сбора зависит от запасов и состава газа, от формы залежи, размещения и продуктивности скважин, пластового давления и многих других факторов. При выборе системы сбора и подготовки газа следует учитывать также, что со временем давление в залежи будет снижаться, состав газа и конденсата изменяться, а отбор газа из залежи постепенно нарастать и в разработку будут вводиться новые пласты. Поэтому на газовых промыслах не встречается одинаковых систем сбора, однако разработаны системы сбора и подготовки газа, типичные для определенных условий (рис. 4.8).

Существуют следующие системы сбора газа: линейная, лучевая, кольцевая, групповая [7].

Линейная система применяется на вытянутых газовых месторождениях, не имеющих большого народнохозяйственного значения. Ее достоинство — простота и небольшие капитальные затраты. К недостаткам можно отнести неудобство обслуживания и применения устройств автоматического регулирования, трудности индивидуальной регулировки работы скважин, малую надежность системы.

Лучевая система предполагает подключение скважин к газосборному пункту по индивидуальным шлейфам. Основное ее достоинство по сравнению с другими системами — надежность, удобство регулировки режима скважин, возможность автоматизации. Лучевые системы типичны для небольших газовых месторождений, приуроченных к брахиантиклинальным складкам.

|

Рис. 4.8. Системы сбора газа: а — линейная; б — лучевая; в — кольцевая; г — групповая |

Кольцевая система характеризу-ется более высокой, чем линейная, надежностью сбора газа и пониженной металлоемкостью [36].

При линейной и кольцевой системах сбора газа обычно предусматривают установку около скважины сепараторов, метаноль-ных емкостей, расходомеров. Обслуживание их вызывает большие затруднения, особенно в условиях заболоченной местности и сурового климата.

Многих из этих недостатков лишена групповая система. В этой системе газ и конденсат из скважин по индивидуальным шлейфам поступают на пункты промыслового сбора газа (ППСГ) или установки комплексной подготовки газа (УКПГ), где происходит очистка и частичная осушка газа, регулировка расхода, учет добываемой продукции.

К основным достоинствам этой системы относятся независимость контроля и регулировки работы отдельных скважин, возможность полной автоматизации процессов, высокая надежность работы установок, относительно простое решение проблемы борьбы с гидратами. При групповой системе значительно упрощаются промышленная канализация, тепло - и энергоснабжение, ремонт оборудования, ревизия его состояния, облегчаются организация строительных и монтажных работ и их индустриализация.

Эти преимущества способствовали тому, что, несмотря на несколько повышенные по сравнению с более простыми системами капитальные вложения, групповая система сбора и подготовки газа получила наибольшее развитие на современных газовых и газоконденсатных промыслах, таких как Медвежье, Вуктыл, Оренбург и др.

К одному газосборному пункту (ГП) или УКПГ подключаются от 10 до 30 скважин. Число ГП зависит от размеров залежи, обычно оно составляет 5-10, но может достигать 20-25.

По месту подготовки газа к транспорту различают централизованную и децентрализованную системы. При централизованной системе на отдельных ГП, ППСГ предусматривается частичная подготовка газа. До окончательной кондиции газ доводится на центральном пункте сбора и подготовки, обычно расположенном в начале магистрального газопровода, называемом головным сооружением. При децентрализованной системе подготовки предполагается окончательная подготовка газа на каждом газосборном пункте УКПГ. Децентрализованная система типична для газоконденсатных промыслов с залежами, богатыми тяжелыми углеводородами.

|

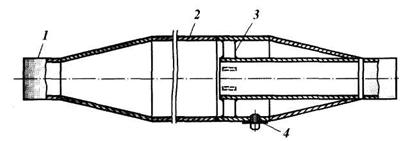

Рис. 4.9. Гравитационный односекционный сепаратор при рабочем давлении: 1,2 — выходной и входной патрубки; 3 — люк; 4 — патрубок для продувки сепаратора |

Очистка газа по пути его следования от месторождения до потребителя производится в несколько ступеней. Первая ступень — установка внутрискважинного фильтра для ограничения выноса породы призабойной зоны [39, 41]. Вторую ступень очистки газ проходит на промысле в наземных сепараторах, в которых сепарируется жидкость (вода и конденсат) и газ очищается от частиц породы и пыли.

Промысловые аппараты работают по принципу выпадения взвеси под действием силы тяжести при уменьшении скорости потока газа или по принципу использования действия центробежных сил при специальной закрутке потока. Поэтому промысловые аппараты очистки делятся на гравитационные и циклонные. Гравитационные аппараты, в свою очередь, подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные гравитационные сепараторы рекомендуют для очистки газов, содержащих твердые частицы и тяжелые смолистые фракции, так как они имеют лучшие условия очистки и дренажа.

На рис. 4.9 изображен гравитационный односекционный сепаратор. Он имеет тангенциальный подвод газа (скорость в нем достигает 15-20 м/с), что способствует выпадению в сепараторе твердой взвеси и капельной влаги. В основном он работает по принципу выпадения взвеси при малых скоростях восходящего потока газа. Опыт эксплуатации показал, что скорость газа на выходе из сепаратора не должна превышать 0,1 м/с при давлении б МПа.

Вертикальные сепараторы изготовляют диаметром 400—1650 мм, горизонтальные — диаметрами 400— 1500 мм при максимальном давлении 16 МПа. При оптимальной скорости газа эффективность сепарации достигает 70 — 80 %. В связи с большой металлоемкостью и недостаточной эффективностью гравитационные сепараторы применяют редко.

|

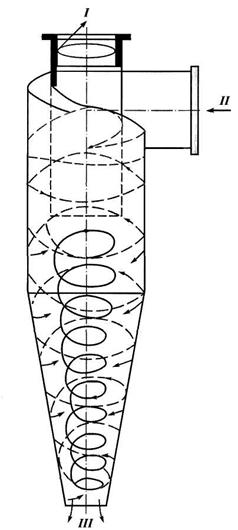

Рис. 4.10. Схема движения газов в циклоне: / — выход газа; II — вход газа; III — удаление продуктов очистки |

На рис. 4.10 схематически изображена работа циклонного сепаратора. Корпус циклона и патрубок для выхода газа образуют внутреннее кольцевое пространство. В нижней части имеется отверстие для отвода осадка из циклона. При тангенциальном вводе газ в сепараторе приобретает в кольцевом пространстве и конусе вращательное движение, вследствие чего из газа выпадают механические взвеси (твердые и жидкие) и опускаются в сборный бункер. Газ с уменьшенной скоростью выходит через верхний патрубок.

Третья ступень очистки газа производится на линейной части газопровода и компрессорных станциях. На линейной части устанавливают конденсатосборники, так как в результате несовершенной сепарации на промысле газ может иметь жидкую фазу.

Наибольшее распространение получил конденсатосборник типа «расширительная камера» (рис. 4.11). Принцип ее работы основан на выпадении из потока газа капелек жидкости под действием силы тяжести из-за местного снижения скорости потока при увеличении диаметра трубопровода.

При эксплуатации газопроводов с системой «расширительных камер» возникают затруднения, связанные с пропуском устройств для очистки внутренней полости трубопровода. Для этого необходимо предусматривать специальные направляющие для беспрепятственного прохождения через них очистного устройства. Для очистки газа от механических примесей на отечественных газопроводах применяют установки с масляными пылеуловителями (рис. 4.12).

|

Рис. 4.11. Конденсатосборник типа «расширительная камера»: |

1 — газопровод; 2 — расширительная камера; 3 — ребра жесткости; 4 — конденсатоотводная трубка |

|

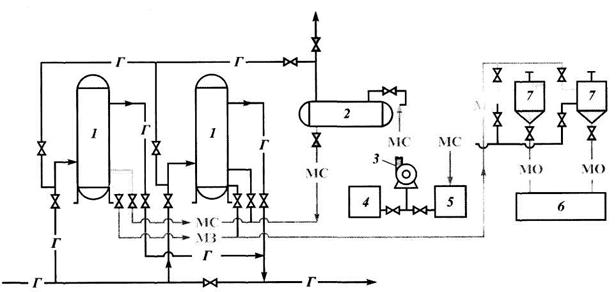

Рис. 4.12. Схема установки пылеуловителей |

Природный газ Г, пройдя пылеуловители 1, направляется в компрессорный цех. Пылеуловители заполнены маслом. По мере загрязнения масло МЗ (загрязненное масло) передавливается из пылеуловителей 1 в отстойники 7. Свежее масло (МС) поступает в пылеуловители самотеком из масляного аккумулятора 2. Предварительно в аккумуляторе и пылеуловителях выравнивается давление. В масляный аккумулятор масло подается насосом 3 из мерного бака 5 или из бака свежего масла 4. При этом аккумулятор отключают от пылеуловителей и находящийся в них газ выпускают в атмосферу. В мерный бак масло поступает самотеком из отстойников 7. Отбросное масло (МО) вместе со шламом, накапливающимся в нижней части отстойников, спускают в сборную емкость 6.

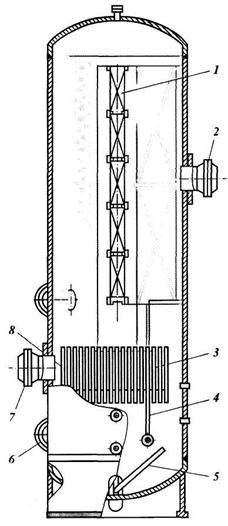

Вертикальный масляный пылеуловитель (ПУ) представляет собой вертикальный стальной цилиндр со сферическим днищем, рассчитанным на рабочее давление в газопроводе (рис. 4.13).

Диаметр пылеуловителя составляет 1080 — 2400 мм. Внутри ПУ находятся устройства, обеспечивающие контактирование масла с газом и отделение частиц масла от газа при выходе его из аппарата. Газ поступает в пылеуловитель через входной патрубок 7. Благодаря отбойному козырьку 8 газ меняет свое направление и движется к поверхности масла, находящегося в нижней части аппарата. Крупные посторонние частицы при этом сразу же выпадают и оседают на дно. Уровень масла устанавливается на расстоянии 25 — 30 мм от концов вертикальных трубок 3. При этом газ устремляется вверх, захватывая с собой частицы масла. В трубках 3, а далее в средней свободной части пылеуловителя газ интенсивно перемешивается с маслом, которое поглощает содержащиеся в газе частицы, а также поступающий вместе с газом конденсат тяжелых углеводородов.

|

|

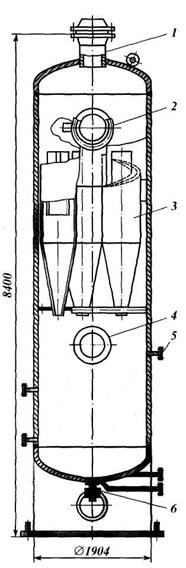

Рис - 4.13. Вертикальный масляный пылеуловитель | Рис. 4.14. Циклонный пылеуловитель пропускной способностью 20 млн м3/ сут и рабочим давлением 7,5 МПа: ] — выходной патрубок для газа; 2 — входной патрубок; 3 — циклоны; 4 — люк; 5 — штуцеры контролирующих приборов; б — дренажный штуцер |

При этом уровень масла повышается. По мере выхода газа из вертикальных трубок скорость его резко уменьшается. Более крупные частицы жидкости при этом выпадают и по дренажной трубке 4 стекают вниз. Из свободной средней части пылеуловителя газ и масляный туман поступают в его верхнюю часть, а оттуда в жалюзийное сепарационное устройство 1, в котором отбирается мелкозернистая взвесь. Очищенный газ выходит через патрубок 2. Загрязненное масло удаляется из поддона через дренажную трубку 5. Полная очистка пылеуловителя производится 3 — 4 раза в год через люк 6. Количество заливаемого масла в пылеуловитель диаметром 2400 мм не превышает 1,5 — 2,0 м3. Чтобы обеспечить нормальную работу пылеуловителей, необходимо поддерживать постоянный уровень масла. Пропускная способность вертикальных масляных пылеуловителей при заданном давлении ограничивается скоростью потока газа в контактных трубках, которая не должна превышать 1 — 3 м/с.

Преимущество вертикального масляного пылеуловителя по сравнению с другими конструкциями пылеуловителей заключается в высокой степени очистки (общий коэффициент очистки достигает 97 — 98 %); к недостаткам относятся большая металлоемкость, наличие жидкости и ее унос (допускается не более 25 г на 1000 м3 газа), большое гидравлическое сопротивление (0,0350-0,05 МПа), чувствительность к изменению уровня жидкости и др.

На компрессорных станциях для очистки газа применяются также циклонные пылеуловители. Циклонный пылеуловитель (рис. 4.14) представляет собой сосуд цилиндрической формы с встроенными в него циклонами. Газ поступает через боковой верхний патрубок в распределитель, к которому приварены своими входными патрубками звездообразно расположенные циклоны, неподвижно закрепленные на нижней решетке. Отсепарированная жидкость и твердые частицы по дренажному конусу циклона попадают в отстойник. Для автоматического удаления собранного шлама предусмотрен дренажный штуцер. Качество очистки повышается с уменьшением диаметра циклона. Поэтому созданы батарейные циклоны, объединяющие в своем корпусе группу циклонов малого диаметра. Закручивание потока происходит в циклонах типа «розетка» и «улитка» (рис. 4.15).

При работе по системе газ — твердая взвесь пропускную способность батарейных циклонов обычно рассчитывают, исходя из допустимых скоростей газа, обеспечивающих достаточно полное удаление твердой взвеси из газового потока. При большом расходе газа наблюдается чрезмерный эрозионный вынос и повышенный перепад давления газа. Эффективность очистки газа батарейными циклонами колеблется в пределах 85 — 98 % и уменьшается с увеличением его пропускной способности.

При работе по системе газ — твердая взвесь пропускную способность батарейных циклонов обычно рассчитывают, исходя из допустимых скоростей газа, обеспечивающих достаточно полное удаление твердой взвеси из газового потока. При большом расходе газа наблюдается чрезмерный эрозионный вынос и повышенный перепад давления газа. Эффективность очистки газа батарейными циклонами колеблется в пределах 85 — 98 % и уменьшается с увеличением его пропускной способности.

В настоящее время широко применяются циклонные пылеуловители диаметром 1600 мм на рабочее давление до 7,36 МПа.

Природные газы в определенных термодинамических условиях вступают в соединение с водой, образуя гидраты, которые, скапливаясь в промысловых и магистральных газопроводах, существенно увеличивают их гидравлическое сопротивление и, следовательно, снижают пропускную способность. Особое значение проблема борьбы с образованием гидратов приобретает при разработке месторождений Западной Сибири и Крайнего Севера. Низкие пластовые температуры и суровые климатические условия этих районов создают благоприятные условия для образования гидратов в скважинах и газопроводах [14].

Гидраты представляют собой соединения молекулярного типа, возникающие за счет действия ван-дер-ваальсовых сил притяжения. Молекулы воды при образовании гидратов как бы раздвигаются молекулами газа. Образующиеся при этом полости между молекулами воды полностью или частично заполняются молекулами газа. Гидраты природных газов представляют собой неустойчивые соединения, которые при повышении температуры или понижении давления разлагаются на газ и воду. По внешнему виду — это белая кристаллическая масса, похожая на снег или лед. Если природные газы содержат кислые примеси, то процесс гидратообразования ускоряется.

Процесс гидратообразования обычно происходит на границе газ — вода при условии полного насыщения природного газа водой. Для прогнозирования места образования и интенсивности накопления гидратов в системах газоснабжения необходимо знать изменение влажности газа в различных термодинамических условиях.

На практике часто пользуются абсолютной влажностью, выраженной массой паров воды в единице объема газа, приведенной к нормальным условиям (273 К и 0,1013 МПа). Относительная влажность — это выраженное в процентах или в долях единицы отношение количества водяных паров, содержащихся в газовой смеси, к количеству водяных паров в том же объеме и при тех же температуре и давлении при полном насыщении. Температура, при которой газ становится насыщенным при данных давлении и влажности, называется точкой росы.

Для того чтобы в газопроводах не образовывались гидраты, влажность подаваемого в него газа не должна превышать минимального значения. Это условие является основным при проектировании установок осушки газа перед подачей его в газопровод.

Существуют следующие методы борьбы с образованием гидратов в газопроводах: подогрев газа; снижение давления газа; введение ингибиторов в поток газа; осушка газа.

Предупреждение образования гидратов методом подогрева газа заключается в том, что при сохранении давления в газопроводе температура газа поддерживается выше равновесной температуры гидратов. В условиях транспорта газа по магистральному газопроводу этот метод неприменим, так как связан с большими затратами энергии. Как показывают расчеты, при больших объемах транспортируемого газа целесообразнее его охлаждать, поскольку это позволит заметно увеличить пропускную способность газопроводов, особенно крупных газопроводов с большим числом компрессорных станций. Метод подогрева газа применяется на газораспределительных станциях, где при больших перепадах давления вследствие дроссельного эффекта температура газа может значительно снижаться, в результате чего обмерзает редуцирующая аппаратура (клапаны, краны, диафрагмы).

Предупреждение образования гидратов снижением давления заключается в том, что при сохранении температуры в газопроводе уменьшают давление до значения ниже равновесного давления образования гидратов. Этот метод применяется для ликвидации образовавшихся гидратных пробок. Пробки ликвидируют путем выпуска газа в атмосферу через продувочные свечи. После снижения давления необходимо некоторое время (от нескольких минут до нескольких часов) для разложения гидратов. Очевидно, что данный метод пригоден только для ликвидации гидратных пробок при положительных температурах. В противном случае гидратная пробка перейдет в ледяную. Поскольку минимальная температура газа в газопроводе близка к нулю, а равновесное давление при этом находится в пределах 1 — 1,5 МПа, применение этого метода оказывается неэффективным для предупреждения образования гидратов в магистральных газопроводах. Это связано также с тем, что оптимальное давление транспортируемого газа составляет 5 — 7 МПа. Метод снижения давления применяется в аварийных ситуациях для разложения гидратов в газопроводе в сочетании с ингибиторами, так как в противном случае гидраты образуются вновь.

Введение в поток газа ингибиторов приводит к тому, что водяные пары газа частично поглощаются ими и переводятся вместе со свободной водой в водный раствор, который совсем не образует гидратов или образует их при более низких температурах. В качестве ингибиторов применяются метанол (метиловый спирт), растворы этиленгликоля (ЭГ), диэтиленг-ликоля (ДЭГ), триэтиленгликоля (ТЭГ), хлористого кальция, этилкарбоната и др.

Для уменьшения расхода метанола необходимо вводить его в начале зоны возможного гидратообразования в газопроводе. Экономически выгодно метанол применять при небольших расходах газа, когда из-за высоких капиталовложений нерационально использовать другие методы. Метанол можно вводить в сочетании с другими средствами, например с осушкой газа или с понижением давления. Использование метанола для предупреждения образования гидратов в газопроводе при больших объемах транспортируемого газа экономически невыгодно. Ввод ингибиторов в газовый поток широко применяют на промыслах для предупреждения образования гидратов в сепараторах, теплообменниках и других дегидраторных аппаратах, а также в скважинах. При этом предпочтение следует отдать диэтиленгликолю, так как возможность его регенерации и сравнительно небольшие потери в большинстве случаев делают этот ингибитор наиболее экономичным.

Осушка газа является наиболее эффективным и экономичным способом предупреждения образования кристаллогидратов в магистральных газопроводах при больших объемах транспортируемого газа. При промысловой подготовке газа к дальнему транспорту его осушают сорбционным способом или охлаждением газового потока. В результате осушки точка росы паров воды должна быть снижена ниже минимальной температуры при транспортировке газа. Влажность газа должна составлять не более 0,05 — 0,1 г/м3.

Абсорбенты — жидкие сорбенты, применяемые для осушки природных и нефтяных газов. Они должны иметь высокую растворимость в воде, низкую агрессивность, стабильность по отношению к газовым компонентам, простоту регенерации, малую вязкость, низкую упругость паров при температуре контакта, слабое поглощение углеводородных компонентов газа, пониженную способность к образованию пены или эмульсий. Большинству этих требований отвечает диэтиленгликоль, триэтиленгликоль и в меньшей степени этиленгликоль [36, 37, 38].

Диэтиленгликоль получают реакцией соединения двух молекул ЭГ с образованием молекулы воды. В химически чистом виде это бесцветная жидкость с молекулярной массой 106,12, относительной плотностью (по воде) 1,117 и температурой кипения 518 К при р = 0,1013 МПа.

Как показали эксперименты в лабораторных и промышленных условиях, максимальное понижение точки росы газа при осушке ДЭГ обычно не превышает 308 К, что довольно часто оказывается недостаточным. В связи с разработкой газовых месторождений с высокой пластовой температурой газа потребовался более сильный поглотитель влаги — ТЭГ. Его получают соединением трех молекул ЭГ с образованием воды. Молекулярная масса ТЭГ 150,17, относительная плотность (по воде) 1,1254 и температура кипения 560,4К при р = 0,1013 МПа.

Гликоли хорошо отбирают влагу из газов в большом интервале концентраций. Вследствие низкой упругости паров потери поглотителя незначительные: 5—18и2 — 4гна 1000 м3 газа для ДЭГ и ТЭГ соответственно. Температура кипения и упругость паров воды и гликолей сильно различаются, что облегчает регенерацию поглотителя, а небольшая вязкость поглотителя облегчает работу циркуляционных насосов. Обводненные гликоли неагрессивны в коррозионном отношении. Растворимость природного газа в них незначительная: при давлении до 15 МПа она не превышает 6 г на 1 л гликоля. При атмосферном давлении ДЭГ начинает распадаться при 437 К, а ТЭГ — при 478 К. В соответствии с этим в производственных условиях степень их регенерации может достигать 96 — 99 %. ТЭГ имеет склонность к пенообразованию, для борьбы с этим применяют различные присадки, например моноэтаноламин. Интенсивность процесса осушки газа гликолями находится в прямой зависимости от давления, температуры контакта газ — сорбент и концентрации сорбента.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |