| Рис. 5.2. Виды сеток (а, б) для оптимальных трасс |

![]() оптимальности можно получить следующим образом. Пусть То — срок, за который нужно завершить строительство, а Т — действительное время строительства. Должно выполняться условие

оптимальности можно получить следующим образом. Пусть То — срок, за который нужно завершить строительство, а Т — действительное время строительства. Должно выполняться условие

Обозначим Т — случайное время проведения работ на i-м участке (дуге), образующем трассу. Тогда полное время строительства будет

|

Если сумма Тi по уравнению (5.2) содержит достаточно много слагаемых, то, согласно центральной предельной теореме теории вероятностей, вероятность события (5.1) имеет вид

где М(Тi) и D(Ti) — математическое ожидание и дисперсия случайной величины Тi ψ{Т) — функция Лапласа,

![]()

Требуется найти такой путь на сетке между началом и концом трассы, для которого вероятность (5.3) достигает максимума. Поскольку ψ — монотонно возрастающая функция, задача сводится к отысканию такой трассы, для которой максимально значение выражения

Для поиска оптимальной трассы можно использовать модифицированный алгоритм Ли. Согласно этому алгоритму на каждом шаге анализируют все варианты путей, построенных от начала трассы, и устанавливают путь, для которого показатель критерия оптимальности (в дальнейшем будем называть его стоимостью достижения концевого пункта трассы, или стоимостью) имеет наименьшее значение. Надстраиваем этот путь на одну новую дугу во всех допускаемых сеткой направлениях. Среди всех построенных к этому моменту путей ищем новый путь с наименьшей стоимостью и надстраиваем его на одну новую дугу во всех допускаемых сеткой направлениях. Этот процесс продолжается до тех пор, пока среди сформировавшихся последовательной надстройкой путей не окажется путь, оканчивающийся конечным пунктом трассы и имеющий минимальную стоимость по сравнению со стоимостью всех сформировавшихся к этому моменту путей. Этот путь и будет оптимальным вариантом трассы.

Как правило, стоимость трубопровода включает стоимость линейной части и перекачивающих станций. В общем случае число, а следовательно, и стоимость перекачивающих станций как для нефтепроводов, так и для газопроводов зависят от длины и профиля трассы, которые могут быть известны только при доведении расчетов по выбору трассы до конечного пункта. Тогда рекомендуется поступать следующим образом. Найдя оптимальную по стоимости линейной части трассу описанным образом, рассчитываем для нее число перекачивающих станций, а затем стоимость трубопровода с перекачивающими станциями. Потом находим, применяя тот же алгоритм, вторую по оптимальности трассу, т. е. уступающую ранее выбранной, но лучшую, чем все остальные, и для нее рассчитываем число перекачивающих станций и полную стоимость строительства. Затем находим следующую трассу, уступающую по стоимости только двум найденным ранее, и проводим такие же расчеты. Обычно достаточно небольшого числа вариантов, чтобы выбрать оптимальный.

После предварительных изысканий и выбора трассы проводят окончательные изыскания и закрепление трассы на местности. Для этого трассу при большой протяженности разбивают на участки. На каждый из участков направляется изыскательская партия, состоящая из 10— 12 чел., в которую входят топографы, геологи, геофизик, гидролог и другие специалисты в зависимости от конкретных условий.

Для получения подробного плана трассы изыскательская партия ведет трассирование линии с помощью теодолита с закреплением этой линии на местности или на плане на отрезки длиной 100 м. Измерение линии при разбивке пикетажа трассы осуществляется разбивкой кривых в натуре. Радиусы кривых естественного изгиба в зависимости от диаметра трубопровода задаются еще до начала изысканий. На местности фиксируют начало и конец кривой и биссектрису. Разница между их длинами (так называемый домер) учитывается при пикетаже. Детальную разбивку кривой следует проводить при рытье траншеи. Кроме того, для составления продольного профиля трассы выполняется нивелирование.

Местоположение перекачивающих станций определяется в соответствии и гидравлическим расчетом. При выборе площадок для размещения перекачивающих станций необходимо стремиться к снижению стоимости строительства, располагая площадки ближе к путям сообщения, источникам водо - и энергоснабжения и культурно-бытовым объектам. Территория площадки станции должна по возможности удовлетворять следующим условиям: иметь спокойный рельеф, благоприятные грунтовые условия (несущая способность грунта не менее 0,15 МПа, уровень грунтовых вод ниже глубины заложения фундаментов), площадка не должна затапливаться паводковыми водами. На площадках перекачивающих станций производятся крупномасштабные съемки с закреплением границ площадки долговременными знаками.

В результате топографических изысканий должны быть получены следующие материалы:

1) план трассы масштаба 1:25 000 с шириной снятой полосы съемки 2 — 2,5 км (на план должны быть нанесены основные элементы ситуации, железные, шоссейные и автогужевые дороги, границы населенных пунктов, площадки для строительства перекачивающих станций, а также границы административных районов и землепользователей);

2) продольный профиль трассы, причем горизонтальный и вертикальный масштабы для профиля принимаются разными, так как в противном случае из-за небольшой по сравнению с длиной трассы разности отметок пунктов вдоль нее профиль изобразится почти горизонтальной линией. Обычно горизонтальный масштаб составляет 1:, а вертикальный — от 1:200 до 1: 1000; для изображения инженерно-геологического строения трассы принимается вертикальный масштаб 1:100. Поскольку при нивелировании определяются отметки (высоты) всех пунктов трассы, ее геологический профиль имеет вид ломаной линии; длину измеренной на местности линии откладывают в горизонтальном масштабе на графическом профиле по горизонтали, а превышения — в вертикальном масштабе по вертикали. Поэтому для определения по профилю расстояния между двумя пунктами трассы на местности надо измерить это расстояние на профиле по горизонтали и, пользуясь коэффициентами горизонтального масштаба, вычислить истинное расстояние между пунктами;

3) ведомость землепользователей;

4) каталоги реперов, закрепительных знаков, углов поворота и разведочных выработок;

5) документы согласований и сноса строений;

6) планы площадок перекачивающих станций с планами и профилями внешних коммуникаций;

7) пояснительная записка к материалам изысканий.

На пересечениях трассы водотоков, оврагов, железных и шоссейных дорог проводятся более тщательные изыскания по переходам этих препятствий. По переходам составляют отдельную отчетную изыскательскую документацию, причем масштабы планов и профилей переходов принимаются крупнее, чем у обычных планов и профилей трассы [3, 6].

Вследствие того, что разность отметок (в пределах 300 м) в отличие от нефтепровода не влияет на гидравлические параметры потока в газопроводе, для магистральных газопроводов составляют спрямленные профили (в виде горизонтальной линии), характеризующие трассу преимущественно по инженерно-геологическим условиям.

Для выявления грунтовых условий, в которых будет находиться во время эксплуатации трубопровод, а также для организации земляных работ надо знать, какие грунты находятся на трассе, границы их залегания, характеристики и класс по трудности разработки. Для получения таких данных проходят разведочные выработки (скважины или шурфы) на глубину 2,5 — 6 м. Число выработок на 1 км трассы принимается от одной до четырех в зависимости от характера местности и грунтов. Для проходки скважин применяют специальные буровые станки, смонтированные на автомобиле или прицепе. Отобранные из выработок грунты подвергаются в лаборатории анализам и испытаниям для определения объемной массы, влажности, гранулометрического состава и т. п.

В ходе гидрологических изысканий определяется уровень грунтовых вод по трассе и его изменение в течение года (по данным метеостанций), а также уровень паводковых вод.

Основная задача геофизических работ на трассе — определение удельного сопротивления, а следовательно, и коррозионной активности грунтов для проектирования мероприятий по защите трубопровода от коррозии. Данные, полученные при электроразведке, могут быть использованы в качестве дополнения к характеристикам грунтов, установленным при анализе проб. Полученные при геологических изысканиях данные наносят на продольный профиль трассы [23].

Климатологические данные необходимы как для проектирования сооружений трубопровода, так и для составления проекта организации работ. Для гидравлического расчета трубопровода надо знать значения температуры грунтов на глубине укладки трубопровода в различные времена года. Толщина снежного покрова влияет на тепловой режим, а следовательно, на гидравлический режим в трубопроводе. От глубины промерзания грунтов зависит глубина заложения фундаментов зданий. Сроки проведения различных работ, подбор строительных машин и материалов во многих случаях зависит от климатических условий. Многолетние климатологические данные можно получить у метеорологических станций, находящихся в районах прохождения трассы.

По всем водным преградам, пересекаемым трассой трубопровода, должны быть собраны гидрологические и гидрометрические данные, а на переходах через крупные и иногда через средние реки выполняются специальные гидрогеологические работы во время изысканий на трассе. В результате должны быть получены следующие материалы: данные о горизонте воды на день съемки, а также данные о меженном горизонте и горизонте паводковых вод; графики колебаний горизонтов воды за многолетний период; характеристика ледового режима, а также сроки ледохода и ледостава; данные о скоростях течения по периодам года; качественная характеристика воды.

Обязательно должен быть указан определенный по данным многолетних измерений горизонт верхних вод 10%-ной обеспеченности (ГВВ 10%-ной обеспеченности — уровень, выше которого вода поднимается один раз за 10 лет), а для горных рек — ГВВ 2%-ной обеспеченности, так как по этим горизонтам устанавливаются границы подводного перехода и определяются места установки отключающей запорной арматуры. При ширине заливаемой поймы более 500 м по уровню воды при 10%-ной обеспеченности и при ширине реки в межень менее 75 м надо определять горизонт верхних вод 10%-ной обеспеченности 20-суточного стояния (уровень, выше которого вода стоит в течение 20 сут в году 1 раз за 10 лет). Определяют также ГВВ 1%-ной обеспеченности. Два последних горизонта также нужны при проектировании подводного речного перехода.

Перекачивающие станции магистральных газопроводов являются крупными потребителями энергии [2]. Установленная мощность станции может достигать десятков и сотен тысяч киловатт. Поэтому вопросы энергоснабжения трубопроводов являются одними из важнейших и наиболее сложных. В ходе изысканий должны быть изучены все возможности удешевления энергоснабжения, так как расход электроэнергии является самой большой статьей эксплуатационных расходов. Вопрос энергоснабжения компрессорных станций, расположенных вдали от промышленно развитых районов, решается установкой двигателей внутреннего сгорания (поршневых и турбинных), работающих на перекачиваемом газе, хотя при этом недостаточно эффективно используется энергия газа. Привод насосов на станциях нефтепроводов и нефтепродуктопроводов в большинстве случаев осуществляется от электродвигателей. В процессе изысканий следует выявить возможность получения электроэнергии от электростанций или трансформаторных подстанций, определить длину линий электропередачи, параметры тока (напряжения, частоту), стоимость электроэнергии близлежащей энергосистемы и т. д.

Для водоснабжения могут быть использованы коммунальные и промышленные водопроводы, естественные и искусственные водоемы, грунтовые и подземные воды. В зависимости от качества воды одни источники могут быть пригодны только для обеспечения водой технических нужд станций, а другие — для технических и питьевых нужд. В районе расположения перекачивающих станций должны быть разведаны все возможные источники водоснабжения, а также определено качество воды, дебит имеющихся каптажных сооружений и условия строительства новых водозаборов. Иногда проводят электроразведочные работы, с помощью которых выявляют участки с грунтовыми и подземными водами. Изыскатели должны получить возможные пути сброса промышленных и бытовых стоков с учетом недопустимости загрязнения окружающей среды.

На период строительства одного магистрального трубопровода во временное пользование отводится полоса земли определенной ширины (табл. 5.1). Ширину полосы земель, отводимых во временное пользование на период строительства двух параллельных трубопроводов и более, следует принимать равной ширине полосы отвода земель для одного трубопровода, приведенной в табл. 5.1, плюс расстояние между осями крайних трубопроводов.

Расстояние между осями смежных трубопроводов следует принимать по нормам, приведенным в табл. 5.2.

Размеры площадок, отводимых под перекачивающие станции, определяются проектом.

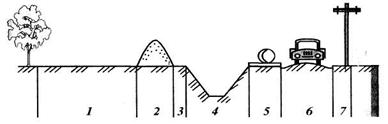

Отвод полосы земли установленной ширины вызван необходимостью устройства грунтовой дороги, ведением работ по укладке трубопровода, строительством в ряде случаев столбовой линии связи (рис. 5.3).

Для прокладки трубопровода следует по возможности отводить малоценные, не используемые в сельском хозяйстве земли.

Таблица 5.1

Диаметр трубопровода, мм | Ширина полосы отвода земель, м | |

на землях несельскозяйственного назначения и государственного лесного фонда | на землях сельскохозяйственного назначения и худшего качества (при снятии и восстановлении плодородного слоя) | |

< 426 | 20 | 28 |

426-720 | 23 | 33 |

| 28 | 39 |

| 30 | 42 |

| 32 | 45 |

Таблица 5.2

Диаметр трубопровода, мм | Расстояние между осями, м | |

газопроводов | нефте - и нефтепродуктопроводов | |

< 426 | 8 | 5 |

426-720 | 9 | 5 |

| 11 | 6 |

| 13 | 6 |

| 15 | 7 |

| Рис. 5.3. Полоса отвода земель под строительство одного трубопровода: 1 — полосы для работы бульдозера при засыпке траншей; 2 — отвал; 3 — бровка; 4 — траншея; 5 — площадка для сборки и укладки труб; 6 — грунтовая дорога; 7 — линия связи |

Глава 6

Глава 6

ХРАНЕНИЕ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Нефть и нефтепродукты хранятся на нефтебазах и складах, которые по их назначению подразделяются на две группы: к первой группе относятся нефтебазы, представляющие собой самостоятельные предприятия; ко второй группе — склады, входящие в состав промышленных, транспортных и других предприятий. Нефтебазы первой группы предназначаются для хранения, перевалки и снабжения нефтепродуктами потребителей промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Нефтебазы второй группы представляют обычно небольшие складские хозяйства и предназначаются для хранения и снабжения нефтепродуктами цехов и других производственных участков данного предприятия или организации (например, хранилища заводов, фабрик, аэропортов, железнодорожных станций и т. п.).

Нефтебазы первой группы обычно находятся в ведении АК «Транснефть»; в ряде случаев такими нефтебазами располагают министерства путей сообщения, морского и речного флота. Нефтебазы второй группы подчиняются непосредственно предприятиям, которые их обслуживают, и нефтепродукты, как правило, получают через распределительные или перевалочные нефтебазы первой группы. В зависимости от общего объема нефтебазы первой группы делятся на три категории независимо от характеристики нефтепродуктов и типа резервуаров.

При совместном и смешанном хранении в наземных и подземных резервуарах и на площадках хранения нефти в таре общий приведенный объем склада не должен превышать указанное количество, при этом приведенный объем определяется из расчета, что 1 м3 легковоспламеняющихся нефтепродуктов приравнивается к 5 м3 горючих и 1 м3 объема наземного хранения приравнивается к 2 м3 объема подземного хранения. К легковоспламеняющимся относятся нефтепродукты с температурой вспышки паров ниже 61 °С, а к горючим — нефтепродукты с температурой вспышки паров выше 61 °С.

По принципу оперативной деятельности нефтебазы подразделяются на перевалочные и распределительные. К перевалочным относятся нефтебазы, предназначенные для перегрузки (перевалки) нефти и нефтепродуктов с одного вида транспорта на другой, являясь, таким образом, основными промежуточными звеньями между районами потребления нефти и нефтепродуктов. К этим нефтебазам относятся также нефтебазы экспортные, перевалочные и др. Перевалочные нефтебазы — это преимущественно крупные нефтебазы I категории; они могут осуществлять перевалку нефтепродуктов как для обеспечения примыкающих к ним районов, так и для поставки в другие районы страны.

Распределительные нефтебазы предназначаются для отпуска нефтепродуктов потребителям непосредственно с нефтебазы или путем централизованной поставки. Эти нефтебазы в основном снабжают нефтепродуктами сравнительно небольшие районы, однако они наиболее многочисленны и через них осуществляется непосредственное снабжение нефтепродуктами всего народного хозяйства [20, 21, 40, 43].

Нефтебазы располагаются в морских и речных портах, на железнодорожных магистралях и трассах магистральных нефтепродуктов и в зависимости от этого называются, например, водными и железнодорожными или водно-железнодорожными. Морские или речные перевалочные водные нефтебазы осуществляют прием нефти и нефтепродуктов, поступающих по воде крупными партиями, для последующего распределения и отправки железнодорожным или трубопроводным транспортом потребителям и распределительным нефтебазам и, наоборот, для получения нефтепродуктов с железной дороги или с магистральных трубопроводов для налива судов. Железнодорожные перевалочные нефтебазы и наливные станции, размещаемые на магистральных нефтепродуктопроводах, осуществляют соответственно прием нефтепродуктов с железной дороги или от трубопровода с последующей отгрузкой их распределительным нефтебазам или непосредственно потребителям железнодорожным или водным транспортом.

Категория................................I II III Общий объем, м3..................< |

Одновременно с этим для нефтебаз, размещаемых на промышленных предприятиях, норма хранения ограничена и зависит от вида нефтепродукта и типа хранилища. Суммарный объем в резервуарах и зданиях (площадках) для хранения нефтепродуктов в таре на этих складах допускается в следующем количестве. |

Хранилище.................................................................Подземное Наземное |

Суммарный объем, м3, для нефтепродуктов: |

легковоспламеняющихся................................... |

горючих...................................................................20 |

|

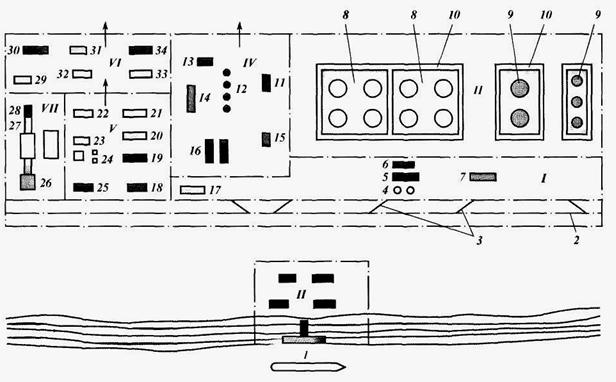

Рис. 6.1. Схема разбивки генерального плана водно-железнодорожной нефтебазы: 1 — причал; 2 — железнодорожные пути для маршрутов; 3 — сливно-наливные эстакады; 4 — нулевые резервуары; 5 — контора (насосная]; 6 — узел задвижек; 7, 31 — лаборатории; 8 — резервуарные парки; 9 — мерники; 10 — обвалование; 11, 15, 16, 18, 19, 25 — склады; 12 — автоколонки; 13 — автовесы; 14 — разливочная; 17 — разгрузочная площадка; 20 — котельная; 21, 22, 23 — механические мастерские; 24 — водонасосная; 26 — иловые площадки; 27 — нефтеловушка; 28 — песколовка; 29 — административный корпус; 30 — контора; 32 — электростанция; 33 — пост ВОХР; 34 — пожарное депо |

Кроме указанных имеются глубинные нефтебазы, которые сооружаются для снабжения отдаленных районов при отсутствии железнодорожных, водных и трубопроводных коммуникаций. Доставка на них нефтепродуктов от питающих нефтебаз в этом случае производится автомобильным транспортом.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 |