На правах рукописи

![]()

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПОБОЧНЫХ ПРОДУКТОВ УБОРКИ И ПЕРЕРАБОТКИ

КОРНЕПЛОДОВ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ

Специальность: 05.20.01 – Технологии и средства

механизации сельского хозяйства

АВТОРЕФЕРАТ

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Мичуринск-Наукоград

2014

Работа выполнена в Государственном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии).

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор

Официальные оппоненты:

доктор технических наук, профессор / ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации животноводства» Россельхозакадемии, заместитель директора по научной работе

,

доктор технических наук, профессор / ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный аграрный университет, кафедра «Механизация животноводства и переработки сельскохозяйственной продукции», профессор

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего

«Пензенская государственная

сельскохозяйственная академия»

Защита диссертации состоится «18 апреля 2014 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета ДМ 220.041.03 при федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Мичуринский государственный аграрный университет» Тамбовская область, , корпус 1, зал заседаний диссертационных советов,

тел./, Е-mail:dissov@mgau.ru.

С диссертацией и авторефератом можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО МичГАУ и на сайте www.mgau.ru,с авторефератом – на сайте Высшей аттестационной комиссии Министерства образования и науки Российской Федерации www.vak.ed.gov.ru.

Автореферат разослан «____»_____________ 2014 г.

Ученый секретарь

диссертационного совета,

диссертационного совета,

кандидат технических наук,

доцент

Общая характеристика работы

Актуальность темы. Дальнейшее повышение эффективности производства сахарной свеклы неразрывно связано не только с повышением её урожайности, но и эффективным использованием побочных продуктов уборки и переработки корнеплодов. Побочные продукты являются незаменимым сырьём для получения широкого спектра продукции для различных областей промышленности, а также животноводства. Наибольший интерес для животноводства представляют жом и ботва сахарной свеклы, используемые в рационе животных.

Ботва сахарной свеклы – ценный кормовой продукт, в 1 кг сухого состояния её содержится до 14 % белка, 17% сахара. По содержанию белка и сахара она приравнивается к зелёной массе кукурузы и бобовых культур. Хорошо организованная уборка ботвы позволит пополнить запасы сочных кормов. Однако отсутствие производства специализированных машин осложняет проблему её использования.

Жом является хорошим заменителем сухого корма (сена, сенажа). Высокое содержание воды в доставляемом в хозяйства продукте вызывает стремительное, особенно при высоких температурах окружающего воздуха, развитие окислительных процессов. Это приводит к порче продукта и бесполезности вложения затрат на его доставку. Дополнительное обезвоживание и подсушка жома создают условия для продления сроков его хранения без потерь питательной ценности. В связи с этим целесообразна разработка или модернизация простейшего оборудования применительно к условиям сельского товаропроизводителя, способствующего хотя бы кратковременному продлению сроков его хранения.

В связи с изложенным, для повышения эффективности использования свекловичной ботвы и жома необходима разработка эффективных технологий и технических средств, базирующихся на принципиально новых научных подходах и технических решениях.

Работа выполнена в Государственном научном учреждении «Всероссийский научно-исследовательский институт использования техники и нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук (ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии) в соответствии с заданием Россельхозакадемии 09.01.03.05 «Обосновать технологические режимы использования современных комплексов машин, в т. ч. зарубежного производства для возделывания и уборки картофеля и сахарной свеклы», планом фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Россельхозакадемии по научному обеспечению АПК Российской Федерации на гг».

Научными трудами , ёрова, , , , , и других заложены основы общей теории формования продуктов из смесей растительного происхождения.

Вместе с тем отдельные вопросы прессования смесей изучены пока недостаточно полно и слабо реализуются в практике сельского хозяйства. Имеющиеся теоретические разработки носят частный характер, не систематизированы, а отдельные положения противоречивы и отвергнуты практикой.

Разработаны многочисленные конструкции технических средств для прессования. Вместе с тем применительно к производству сухого жома наиболее приемлемым и целесообразным является метод экструзии, основанный на применении специальных прессов, способных уплотнять до требуемой плотности жом с повышенной влажностью без дополнительного использования сушильного оборудования.

Аналитические исследования по обоснованию параметров и режимов работы экструдерных прессов для переработки сырого жома и имеющиеся сведения в литературных источниках малочисленны, а в отдельных случаях противоречивы.

Это обуславливает необходимость теоретического обоснования процесса прессования сырого жома экструдерными прессами, существенно отличающегося по свойствам от ранее применяемых в сельском хозяйстве материалов. Практическое отсутствие материалов исследований в данной области обуславливает необходимость и целесообразность получения новых знаний.

Решение вопросов уплотнения масс растительного происхождения в целях получения нового вида корма является актуальной научной задачей, имеющей важное хозяйственное значение.

Цель исследований – повышение эффективности процесса экструдирования корма на основе свекловичного жома путём обоснования технологических параметров.

Задачи исследований:

– провести анализ существующих технологий и машин для обезвоживания и экструдирования смесей;

– провести теоретические исследования процесса экструдирования корма на основе свекловичного жома;

– разработать и обосновать технологический процесс экструдирования корма в смеси с влагопоглощающими материалами (отруби, дерть, зерновых культур, мякина), обосновать конструктивно-технологическую схему ботвоудалителя;

– экспериментально определить эффективные технологические параметры и режимы экструдирования корма;

– дать технико-экономическую оценку эффективности разработок.

Научную новизну диссертационной работы составляют:

– аналитические зависимости, позволяющие определить технологические параметры процесса экструдирования корма;

– эмпирические зависимости и результаты экспериментальных исследований для определения производительности и затрат мощности на реализацию процесса экструдирования.

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретические зависимости, полученные в ходе исследований, позволяют обосновать технологические параметры и режимы работы экструдерного пресса, определить производительность и энергозатраты на осуществление технологических процессов с учётом условий работы, физико-механических свойств побочных продуктов.

Результаты исследований нашли практическое применение в ФГУППЗ «Орловский» Тамбовского района Тамбовской области, «Аграрник»

(г. Тамбов).

Установлено, что при правильном выборе технологических параметров процесса экструдирования влажность полученного корма, включающего 50% жома, 25% – отрубей, 25% – мякины составляет 12...14%, прочность на сжатия – 5,5...6,5 МПа, плотность – 900...1000 кг/м3. Работа экструдирования не превышает 85 кДж/кг при давлениях до 30 МПа.

При использовании агрегата для сбора и удаления ботвы с трактором

МТЗ-1221 дневная его производительность достигала 20...25 га. Объём перевозимой измельчённой ботвы составлял 300...400 тонн. Удельный расход топлива при уборке ботвы агрегатом составил G = 7,0...7,2 кг/га.

Полученные результаты исследований рекомендуются зоотехническим работникам, инженерам сельскохозяйственного производства, специалистам НИИ и КБ занимающихся разработкой новых технических средств, ВУЗам – при подготовке зоо - и агроинженеров.

Объект исследований – технологические процессы экструдирования корма на основе свекловичного жома.

Предмет исследований – закономерности изменений технологических параметров экструдирования.

Положения, выносимые на защиту:

Результаты исследований по обоснованию технологических параметров процесса экструдирования корма.

Результаты экспериментальных и сравнительных производственных исследований.

Технико-экономическое обоснование эффективности предложенных технических решений.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность научных положений, выводов и рекомендаций подтверждается:

– применением современной контрольно-измерительной и вычислительной техники, использованием общеизвестных методик ГОСТов и ОСТов;

– объёмом экспериментальных исследований;

– согласованностью теоретических и экспериментальных исследований.

Основные результаты исследований по теме диссертационной работы доложены и обсуждены:

на заседании Бюро отделения механизации, электрификации и автоматизации РАСХН (2009, 2010 гг.), на заседаниях Ученого Совета ГНУ ВНИИТиН ( гг.), на заседаниях научно-технических советов «Аграрник» (г. Тамбов);

на XV Международной научно-практической конференции 18-19 сентября 2009 года «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства», ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии,

г. Тамбов;

на ХVII Международной научно-практической конференции «Повышение эффективности использования ресурсов при производстве сельскохозяйственной продукции. Новые технологии и техника нового поколения для растениеводства и животноводства», 24-25 сентября 2013 года, ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии, г. Тамбов.

По теме диссертационной работы опубликовано 7 статей общим объёмом

1,4 печатных листа, из них лично соискателю принадлежат 1 п. л., в том числе

3 статьи – в изданиях, поименованных в «Перечне ведущих журналов и изданий» ВАК РФ, 4 статьи опубликованы в сборниках научных трудов, материалах научно-практических конференций и журналах.

Диссертация состоит из введения, пяти разделов, заключения, списка литературы и приложений.

Работа изложена на 122 страницах машинописного теста и содержит 4 таблицы, 66 рисунков, 3 приложения. Список литературы включает 182 наименования.

Содержание работы

Во введении обоснована актуальность и степень разработанности темы, сформулированы цель и задачи исследований, научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, объект и предмет исследований, положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация результатов, состав и структура диссертационной работы.

В первом разделе представлена классификация побочных продуктов уборки и переработки корнеплодов сахарной свеклы, их ценность, возможность использования в медицине, химической, пищевой, фармацевтической, текстильной промышленности и сельском хозяйстве в качестве удобрений, силоса, минеральных подкормок для животных и птиц, заменителей сухих грубых кормов и в качестве сырья для комбикормовой промышленности.

Сбор и силосование ботвы сахарной свеклы, в том числе с использованием различного рода наполнителей (солома, сено, кукурузные початки и т. д.), ограничено высокой загрязнённостью последней землей, обусловленной технологией уборки. В целях сохранения питательной ценности ботвы необходима разработка технологий и эффективных технических средств для ее заготовки.

Выполнена классификация оборудования и рабочих органов для заготовки ботвы в целях силосования и намечены основные направления по совершенствованию машин и технологий.

Химический анализ свекловичного жома свидетельствует о высокой питательной ценности. Вместе с тем высокое содержание влаги обуславливает ограничение сроков его использования и хранения. Доказано, что одним из эффективных приемов переработки жома является экструдирование.

На основе обзора и анализа результатов научных и патентных исследований выполнена классификация экструдерных прессов и осуществлен их выбор для приготовления корма с включением жома и влагопоглащающих материалов (отруби, измельченное сено, мякина и т. д.). Влажность гранул w=12...14% обуславливает повышение сроков хранения и использования в рационах животных.

На основании аналитического обзора литературы, патентов и классификаций сформулированы задачи исследований и выводы.

Во втором разделе представлен теоретический анализ нагружений червяка и дано обоснование условий движения корма по каналу экструдера, гарантированного продавливания предуплотнённой осевым усилием корма через отверстия в головке экструдера.

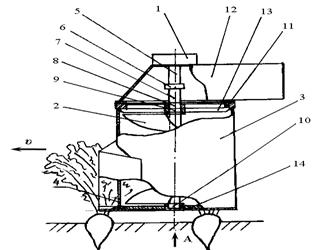

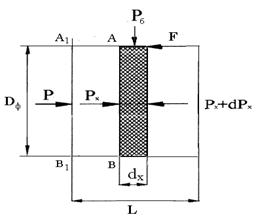

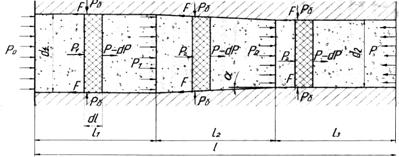

Р0 – давление на входе, МПа; Р1, Р2 – давление на слой материала, МПа; F – сила трения, Н; Рб – давление на боковую поверхность материала, МПа; α – угол при вершине конуса, град; d1, d2 – диаметры канала на входе и выходе, м; Р3 – давление на выходе, МПа. Рисунок 1 – Схема сил, действующих

на материал в канале экструдера.

|

Для определения изменения давления по длине формующего канала рассмотрим условия равновесия элементарного слоя материала с учётом действующих сил, рисунок 1. Геометрический профиль канала выбираем с учётом реологических характеристик перерабатываемого материала, рисунок 1.

Необходимым условием движения материала по каналу является превышение силы давления на материал над силой трения. Данное условие отображается выражением:

|

(1)

где К – коэффициент сопротивления течению; dl – ширина (толщина) слоя материала, м; Кб – коэффициент бокового давления; d – диаметр канала, м;

Р – осевое давление на материал, МПа; S1, S2 , S3 – площадь трения в сечениях, м2;

τ1, τ2, τ3 – касательные напряжения в сечениях, МПа.

Полученное уравнение (1) является необходимым условием формирования гранул и устанавливает связь между геометрическими параметрами канала.

Установлена также аналитическая связь дополнительного нагружения червяка от градиентов продольного и поперечного давления. Локальное значение давления является периодической функцией времени.

Для определения силы продавливания смеси через цилиндрические отверстия в головке определённого диаметра рассмотрим уточнённый (с учётом трения и противодавления) баланс сил, рисунок 2.

Элементарная сила Рх на поверхности давления АВ в направлении х на элементарной площади dFх равна dRх(АВ)=σтdFк. Элементарная сила ![]() на поверхности давления

на поверхности давления ![]() равна

равна ![]() рисунок 2.

рисунок 2.

Суммируя силы, получим искомую силу давления, определяемую уравнением вида:

![]() (2)

(2)

или

(3)

(3)

где σт – предел текучести, МПа; ![]() – площадь сечения отверстия по линии А1В1; Рб – боковая распорная сила, Н; ξ – коэффициент бокового давления, τ – касательные напряжения сдвига, МПа; L – длина отверстия, м; D – диаметр отверстия, м.

– площадь сечения отверстия по линии А1В1; Рб – боковая распорная сила, Н; ξ – коэффициент бокового давления, τ – касательные напряжения сдвига, МПа; L – длина отверстия, м; D – диаметр отверстия, м.

Для условий движения кормосмеси через конические фильеры установлено, исходя из прочностных свойств кормосмеси, соотношение диаметров входного и выходного сечений. Это соотношение составляет 1,65.

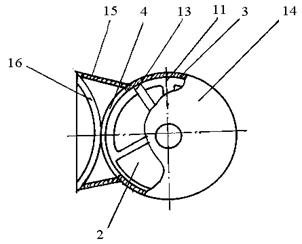

1 – механизм привода; 2 – шнек; 3 – кожух; 4 – вырез; 5 – вал привода;

6 – соединение; 7 – вал шнека; 8, 9, 10 – посадочные поверхности;

11 – опора решетки; 12 – патрубок; 13 – съёмный нож;14 – крышка;

15 – раструб; 16 – срез.

Рисунок 3 – Схема ботвосрезающего устройства.

Производительность ботвосрезающего устройства, рисунок 3, во взаимосвязи с параметрами и режимами работы шнека предложено определять по уравнению

(4)

(4)

где D, d – диаметр внешней и внутренней окружности шнека, соответственно, м;

α – угол наклона витка шнека к оси вращения, град; Н – высота витка шнека, м;

f – частота вращения вала, с-1.

В третьем разделе представлены программа экспериментальных исследований, основные методические положения и подходы к реализации поставленных задач.

Экспериментальные исследования выполнены согласно общей методики , методик полевого опыта , , а также ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ , ГОСТ 181-94, ГОСТ Ст СЭВ, ГОСТ 5630-86, ГОСТ Р , РТМ 70.13/29.007-88, ГОСТ Р .

В ходе экспериментальных исследований использованы ротационный вискозиметр, тензорезисторы для определения давлений и усилий, индикаторы, динамометры сжатия. Схема лабораторных установок и агрегатов представлена на рисунках 4, 5.

В четвертом разделе представлены результаты экспериментальных исследований физико-механических, реологических свойств корма на основе жома, прочностных его свойств. Рассмотрена динамика движения корма в канале и головке экструдера.

б)

а) в)

Рисунок 4 – Общий вид экструдерного пресса (а), конического шнека (б), фильер (в).

1 – загрузочное окно; 2 – ворошитель; 3 – камера; 4 – подающая часть шнека;

5 – прессующая часть шнека; 6 – рабочий канал; 7 – коническая втулка; 8 – втулка;

9 – нагревательные элементы; 10 – термопара; 11 – компьютер; 12 – частотный преобразователь;

13 – блок согласования; 14 – линия связи; 15, 16, 17 – тензодатчики контроля давления;

18, 19 – температурные датчики.

Рисунок 5 – Схема контроля усилий, давления и температуры с использованием

тензометрического оборудования при работе пресс-экструдера.

Одночервячный экструдер состоит из червяка, вращающегося внутри цилиндрического или конического корпуса. Внутри корпуса запрессована гильза, как правило, с азотированной, закаленной и термообработанной поверхностью. Обогрев корпуса осуществляется нагревателями, сгруппированными по тепловым зонам. На конце корпуса устанавливается головка с профилированными отверстиями и решетка.

Червяк – основной рабочий орган экструдера. Он забирает материал из загрузочного устройства, приводит материал в пластическое состояние и подает его в виде расплава к головке. При движении по каналу червяка, материал разогревается, как за счёт тепла, выделяемого вследствие вязкого трения, так и тепла, подводимого от расположенных на корпусе нагревателей.

Вследствие уплотнения из материала удаляется вода и воздух. Объём смеси уменьшается и для компенсации уменьшения удельного объёма смеси канал червяка выполнен с уменьшенным объёмом витка за счёт изменения высоты нарезки.

При движении корма по каналу экструдера меняется её состояние от твёрдого до вязкотекучего.

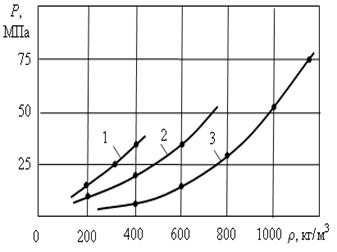

1 – w=50%; 2 – w=40%; 3 – w=20%. Рисунок 7 – Давление сжатия и плотность корма при исходной влажности.

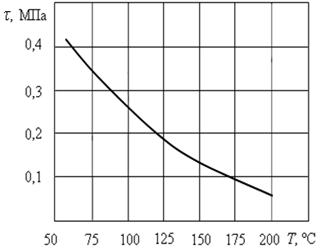

Рисунок 6 – Зависимость касательных напряжений корма в канале экструдера от температуры

Касательные напряжения при экструдировании корма с ростом температуры снижаются, рисунок 6. Это объясняется тем, что входящие в кормосмесь химические соединения размягчаются и служат пластификаторами, что усиливает их связующие свойства, а с дальнейшим ростом температур начинается их интенсивное испарение, а соответственно и падение прочности.

Плотность корма во взаимосвязи с давлением и влажностью определена на основе обработки диаграмм сжатия. На рисунке 7 представлены результаты экспериментальных исследований.

Установлено, что с увеличением давления прессования корма плотность его увеличивается. При исходной влажности w=60% плотность спрессованной массы составляет ρ=400...420 кг/м3, при w=40% – ρ=760...780 кг/м3, при w=20% и давлении прессования Р=75 МПа ρ=1100...1150 кг/м3.

С повышением температуры плотность его снижается. Это вызвано тем, что с ростом температуры выделяется большое количество растворенных газов и так следствие в силу нарушения молекулярных связей объём увеличивается.

Исследования прочности экструдированного корма выполнены согласно разработанной методики. Материалы исследований представлены на рисунке 8.

| |

| |

Анализируя представленный графический материал, рисунок 8, можно констатировать, что оптимальная влажность экструдированного корма находится на уровне w=12...14%. Прочность на сжатие снижается с её увеличением, что объясняется присутствием излишней влаги. Такой корм необходимо подсушивать естественным способом при температуре не ниже 24...25°С, или использовать различного рода сушилки или применять дополнительный обдув воздухом.

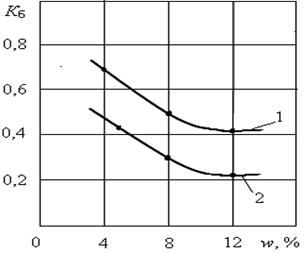

Исследовано влияние влажности полученного корма и удельного давления прессования на коэффициент бокового давления в головке экструдера.

Установлено, рисунок 9, что с увеличением влажности корма до w=10...12 % коэффициент бокового давления уменьшается. Это объясняется изменением пластической прочности. Масса наиболее пластифицирована при повышенной влажности. Низкая влажность обуславливает в зоне головки экструдера сухое трение.

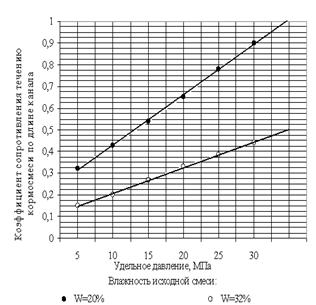

Коэффициент сопротивления течению корма по длине канала с ростом удельного давления и снижением влажности возрастает, рисунок 10. Это объясняется ростом вязкости и напряжений сдвига, перераспределением скоростей по сечению канала и влиянием противотока. Характерный признак отражается в работах при прессовании различных материалов.

![]()

Рисунок 10 – Зависимость коэффициента

сопротивления течению кормосмеси

по длине канала от удельного давления при исходной влажности w= 20% (1) и w= 32% (2).

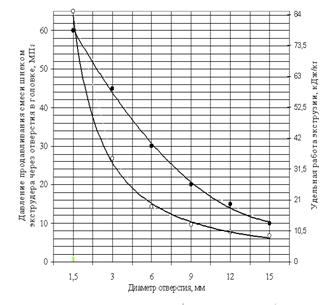

Рисунок 11 – Зависимость давления

продавливания смеси и удельной работы

экструзии от диаметра отверстия в головке.

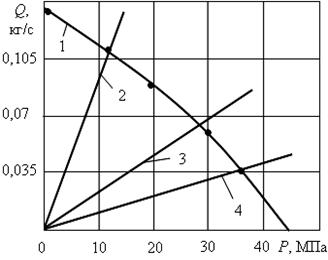

Изучено изменение давления продавливания корма через отверстия в головке различного диаметра, удельной работы экструзии и определена совместная характеристика работы червяка и экструдерной головки, рисунки 11, 12.

| |

| |

Анализ экстремальных данных показывает, что с увеличением диаметра отверстия в головке давление продавливания и удельная работа падают. Это обстоятельство вызвано снижением сил трения и гидравлического сопротивления при движении смеси, что достаточно полно согласуется с результатами аналитических исследований.

На рисунке 12 отображены характеристики конического червяка и головки экструдера при изменении диаметра выходных отверстий в интервале d = 3...10 мм. Производительность червяка возрастает с увеличением диаметра отверстий в головке, что объясняется снижением сил сопротивления. Как результат давление в головке резко снижается.

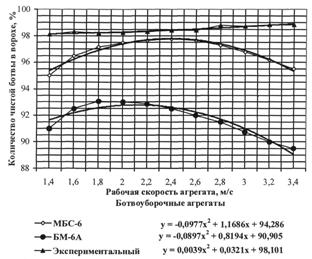

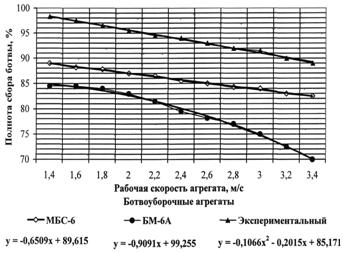

Производительность экспериментального модернизированного агрегата для сбора и удаления ботвы за час основного времени составляет W = 2,56 га/ч, что на 31% и 10% выше, чем у БМ-6А и МБС-6, соответственно. Удельный расход топлива не превышает 7,0 кг/га что, на 5% и 15% ниже, чем у БМ-6А и МБС-6, соответственно. Коэффициент использования сменного времени у экспериментального агрегата составляет К=0,63, что на 16% выше, чем при использовании БМ-6А и на 6% – МБС-6.

В ходе экспериментальных исследований и испытаний выявлялись качественные показатели работы сравниваемых ботвоуборочных машин, рисунки 13, 14. Результаты экспериментальных исследований представлены на рисунках 13, 14.

Анализ графического материала свидетельствует о преимуществах экспериментального агрегата перед БМ-6А и МБС-6 по рассматриваемым показателям.

|

| ||

Пятый раздел посвящён технико-экономическому анализу эффективности экструдирования кормосмеси на основе жома. Применение пресс-экструдера настроенного на оптимальные режимы работы позволяет снизить на 1,9% эксплуатационные затраты на производство экструдированного корма и за счёт увеличения питательности рациона с его применением увеличить среднесуточный дополнительный привес животного до 350 г. Выручка от реализации полученного привеса от 127 голов компенсирует стоимость приобретения пресс-экструдера в течение 2,54 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Побочные продукты уборки и переработки корнеплодов сахарной свеклы являются незаменимым сырьём для получения широкого спектра продукции для различных отраслей промышленности и животноводства. Наибольший интерес для животноводства представляют ботва и жом, позволяющие сбалансировать рационы кормления животных по белку, минеральным веществам и витаминам.

2. Высокая загрязнённость ботвы при уборке существующими техническими средствами и высокая влажность жома не позволяют в настоящее время эффективно и длительное время использовать их в процессе кормления животных из-за стремительного развития окислительных процессов даже при кратковременном их хранении. Целесообразность разработки методов и технических средств для совершенствования процессов очевидна и актуальна.

3. Дополнительное обезвоживание жома возможно за счёт его смешивания в определённых пропорциях (50% жома)с водопоглощающими материалами (отруби – 25%, измельчённое сено, мякина – 25%) с последующим уплотнением в наиболее эффективных экструдерных прессах. При этом изменяется структура продукта, уничтожаются бактериальные загрязнения, снижается объём и улучшаются условия хранения. Экструдированный корм имеет питательную ценность 0,6...0,8 корм. ед.

4. Предложены аналитические зависимости, позволяющие определять основные технологические параметры: изменение давления и сил трения при движении корма по коническому каналу экструдера с учётом температурных изменений касательных напряжений; соотношение длины и диаметра шнека (L/D) для короткошнековых экструдеров; коэффициента бокового давления и нагружений червяка от продольного и поперечного градиентов давления; вести расчёт давлений и усилий экструдирования применительно к движению корма через профилированные отверстия в головке (конические, цилиндрические).

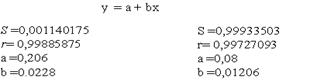

5. Эмпирические зависимости позволяют определить давление продавливания корма и удельной работы экструдирования от диаметра отверстия в головке, коэффициента сопротивления течению корма в коническом канале в температурном диапазоне t = 80...100ºС, влажности w = 25...32% и давлении до 30 МПа.

6. Экспериментальными исследованиями установлены: оптимальная, из условий прочности, влажность спрессованного корма w = 12...14%; прочность на сжатие σсж = 5,5...6,5 МПа; давление экструзии от 15 до 30 МПа; плотность – 900...1100 кг/м3; работа экструдирования – 85...12 кДж/кг. Определена зависимость производительности экструдера от давления с учётом диаметра цилиндрических отверстий в головке от 3 до 15 мм, позволяющая производить проверочный и уточнённый расчёт экструдера.

7. Применение пресс-экструдера настроенного на оптимальные режимы работы позволяет снизить на 1,9% эксплуатационные затраты на производство экструдированного корма и за счёт увеличения питательности рациона с его применением увеличить среднесуточный дополнительный привес животного на 350 г. Выручка от реализации полученного привеса от 127 голов компенсирует стоимость приобретения пресс-экструдера в течение 2,54 года.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих работах:

Статьи в ведущих изданиях, рекомендуемых ВАК России:

1. Тырнов, анализ нагружений червяка и обоснование условий движения кормовой смеси по каналу экструдера [Текст] / , // Вестник МичГАУ, 2013, №5. – С. 63-65.

2. Тырнов, условий гарантированного продавливания предуплотнённого осевым усилием жома через отверстия фильер [Текст] / , , // Вестник МичГАУ, № 6, 2013.

3. Минкин, для сбора ботвы из валков [Текст] / , // Сельский механизатор, № 3, 2014.

Публикации в других изданиях:

4. Повышение эффективности использования технологий и технических средств для возделывания и уборки пропашных культур (рекомендации) [Текст] / , , – ГНУ ВНИИТиН Россельхозакадемии // Тамбов: Изд-во , 2012. – 76 с.

5. Минкин, физико-механических и реологических свойств свекловичного жома [Текст] / , // Наука в Центральной России, 2013, №5 – С. 71-75.

6. Минкин, свойства экструдированного корма на основе сырого жома [Текст] / // Наука в Центральной России, 2013, № 6 – С. 33-37.

7. Тырнов, условий гарантийного продавливания предуплотнённого осевым усилием жома через отверстия фильер [Текст] / , , // Наука в Центральной России, 2013, №6. – С. 61-65.

Отпечатано ИП

Тамбов, Советская, 21, а/я №7.

Подписано в печать 10.02.2014. Заказ № .

Печать электрографическая. Бумага офсетная. Гарнитура Times.

Формат 60х90/16. Объем 1,0 усл. печ. л. Тираж 100 экз.