,

,

где ρ - удельная проводимость;

Δр - изменение удельной проводимости.

Величина γ зависит от коэффициента Пуассона µ и от изменения удельной проводимости Δρ. Коэффициент Пуассона учитывает изменение площади поперечного сечения проводника решетки, а Δρ определяется свойствами материала этого проводника.

Например, у тензорезисторов с решеткой из константана γ = 2,0 ÷ 2,1, а у полупроводниковых γ = 90 ÷ 100.

База (длина решетки) тензорезистора является одной из основных его характеристик. От нее зависит точность измерения напряжения. Показания тензорезистора - это результаты усредненной на длине базы деформации, поэтому, с одной стороны, чем короче база, тем ближе полученные показания к действительным. С другой стороны, у тензорезистора с короткой базой больше поперечных участков, которые реагируют на нормальные к направлению базы напряжения, что вносит погрешность в показания тензорезистора. Применение такого тензорезистора, как правило, обусловлено необходимостью измерений в зоне высокой концентрации напряжений или ограниченностью места его установки. Тензорезисторы с короткой базой допускают проведение измерений при более высокой частоте f изменения деформаций:

f= c/10l,

где с - скорость распространения деформации в материале тензорезистора.

При работе без усилителя чувствительность схемы в значительной степени зависит от сопротивления тензорезистора R, особенно при меньшем или равном сопротивлению измерительного прибора. Чувствительность схемы может быть увеличена повышением силы тока питания, ограниченного допустимым нагревом. Фольговые тензорезисторы имеют лучшие условия охлаждения, поэтому они работают с большим током питания.

Из других характеристик тензорезисторов следует указать также их ползучесть и чувствительность к температуре. Под ползучестью понимают уменьшение показаний тензорезистора во времени за счет пластических деформаций слоя клея и связующего материала при условии сохранения деформации детали, на которую наклеен тензорезистор. Ползучесть выражают в процентах относительной деформации, теряемой за определенное время (в том случае, когда нет необходимости в измерении постоянной составляющей, можно пренебречь влиянием ползучести). Температурный режим работы тензорезисторов влияет на ползучесть, которая увеличивается с повышением температуры. Средняя величина ползучести составляет около 0,2% при температуре t = 20 ± 5° С.

Чувствительность тензорезистора к температуре выражается в изменении его сопротивления, которое зависит как от свойств материала проводника тензорезистора, так и от температурных деформаций детали. Сигнал от тензорезистора в результате действия температуры вносит искажения в результаты измерений. Применяют различные способы борьбы с влиянием температуры.

В том случае, когда нагрев детали определяется температурой окружающего воздуха, применяют схему температурной компенсации. Для этого на ту же самую деталь устанавливают дополнительный тензорезистор. Включают его так, чтобы при одинаковом температурном воздействии на оба тензорезистора баланс моста не нарушался. При этом дополнительный тензорезистор может быть как активным, так и пассивным плечом моста. В последнем случае его называют температурным компенсатором.

Если установить температурный компенсатор непосредственно на деталь рядом с активным тензорезистором невозможно, то его наклеивают на отдельную панель (из того же, что и деталь, материала), которую устанавливают так, чтобы она находилась в одинаковых температурных условиях с измеряемой деталью.

При измерениях за пределами температур от - 48 до 52° С применяют так называемый термокомпенсированный тензорезистор. Его температурный коэффициент изменения сопротивления подобран так, чтобы изменение температуры детали, на которую он наклеен, не сказывалось на результатах измерений. Такие тензорезисторы термокомпенсированы только при установке их на определенные материалы. Например, тензорезисторы типа Е термокомпенсированы для измерения напряжения на деталях, выполненных из стали З0ХГСА и некоторых цветных сплавов. В условиях высоких температур применяют специальные тензорезисторы с первичным преобразователем температуры. Данные, полученные при измерении деформаций, корректируют с учетом фактической температуры в зоне измерений и характеристики тензорезистора.

Аппаратура, применяемая для работы с тензорезисторами. В процессе тензометрирования наряду с тензорезисторами используют различную аппаратуру (устройства для непосредственного измерения, тензоусилители, измерители деформаций, токосъемные и переключающие устройства, калибровочные приспособления и т. д.). С ее помощью обеспечивается питание тензорезисторов, производится балансировка и контроль за работой моста, усиливается сигнал, снимаемый с тензорезисторов, и выполняется ряд других функций.

Устройства для непосредственного измерения применяют при достаточной величине измеряемого сигнала и очень чувствительных регистрирующих приборах. С их помощью включают тензорезисторы в мостовые схемы, смонтированные на специальной панели, осуществляют балансировку и контроль за работой схем, а также калибровку аппаратуры. Устройства непосредственного измерения обеспечивают качественность процесса измерения.

Тензоусилители усиливают сигнал, поступающий от тензорезисторов. По принципу работы их можно разделить на усилители постоянного тока и работающие на несущей частоте. В усилителях постоянного тока (УПТ) сигнал от тензорезисторов проходит через все устройства, сохраняя форму. Частота сигнала может меняться от нуля до своего максимального значения. Эти усилители не вносят искажений в измеряемый процесс, в них отсутствует взаимное влияние каналов, что позволяет использовать их при большой длине соединительных кабелей и значительном удалении аппаратуры от исследуемого объекта. К недостаткам УПТ следует отнести повышенный дрейф нуля, т. е. изменение сигнала на выходе усилителя при неизменном сигнале на входе, и слабую помехоустойчивость. Для уменьшения дрейфа нуля при изготовлении УПТ применяют высококачественные детали и материалы, специальные схемы температурной компенсации и стабилизированные источники питания. Но все это связано с увеличением стоимости УПТ. Примером тензоусилителей постоянного тока являются приборы «Топаз-3», «Топаз-4», «ПА-1».

Генератор тензоусилителей, работающих на несущей частоте, вырабатывает переменный ток постоянной частоты для питания тензорезисторов. Активные плечи моста модулируют ток питания по амплитуде и по фазе. В результате этого через усилитель проходит - сигнал с результирующей частотой

fp = fн ± fи,

где fн - несущая частота;

fи - частота измеряемого процесса.

Величину несущей частоты fн выбирают так, чтобы сигнал проходил в относительно узкой полосе частот. Так, например, тензоусилитель ТА-5 имеет частоту fи = 7 кГц, а частоту измеряемого процесса fр = 1 кГц, значит, значения fр находятся в пределах 6-8 кГц. Это повышает качество работы усилителя и дает возможность упростить его конструкцию.

После усиления сигнал поступает в фазочувствительный детектор, где происходит выделение основной информации. Эти усилители работают с высокой стабильностью нулевого тока, высоким коэффициентом усиления и хорошей помехоустойчивостью. Однако их нельзя располагать на большом расстоянии от исследуемого объекта, так как при большой длине соединительных кабелей появляются искажения и взаимное влияние между каналами. К тензоусилителям, работающим на несущей частоте, можно отнести приборы ТА-5, 8-АНЧ-7М, TT-6V и др.

Существуют конструкции, в которых применяют как усилители постоянного тока, так и работающие на несущей частоте. В этом случае возможно использование длинных кабелей без создания значительных помех и получение высокой стабильности нулевого тока.

Весьма перспективными являются приборы импульсной тензометрии. Тензорезисторы получают импульсы от специального блокинг-генератора. Вследствие малой длительности действия импульса можно увеличить ток питания измерительного моста, не опасаясь перегрева тензорезисторов. При этом чувствительность схемы можно повысить в несколько раз. Кроме того, применение импульсов позволяет использовать один канал связи для измерения нескольких величин. Это достигается поочередной подачей импульсов на разные измерительные схемы от одного блокинг-генератора с помощью тактовых сигналов распределительных устройств.

В импульсной тензометрии значительно проще решают вопросы использования радиотелеметрических схем для передачи измерительной информации по радио. При проведении измерений на подвижных деталях отпадает необходимость использования токосъемных устройств. Импульсный характер получаемой информации особенно важен при подаче ее к вводу в ЭЦВМ. Если непрерывный сигнал необходимо сначала преобразовать в последовательность импульсов, то для импульсного сигнала достаточно преобразователем кода перевести амплитуду импульса в цифровой код.

Для сбора и хранения цифровой информации используют различные накопители, например накопитель на магнитной ленте НМЛУ-440. По окончании испытаний информацию из накопителя подают непосредственно в ЭЦВМ для обработки.

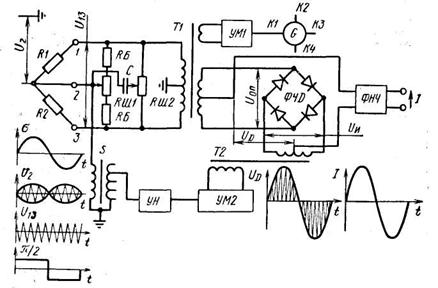

Характеристики некоторых типов тензоусилителей приведены в таблице 7, а блок-схема усилителя ТА-5, работающего на несущей частоте, показана на рисунке 33.

Рисунок 33 Блок-схема тензоусилителя, работающего на несущей частоте

В этом приборе генератор G-вырабатывает несущую частоту, которая подается на усилители мощности УMl. В каждом канале тензоусилителя есть свой усилитель мощности, который вырабатывает напряжение 7-14 В для питания тензодатчиков и опорное напряжение Uoп для питания фазочувствительного детектора ФЧД. Одновременно усилитель мощности выполняет роль буферного каскада, устраняя взаимное влияние каналов.

Мостовая схема образована тензорезисторами R1 и R2 и двумя обмотками трансформатора Т1. С этих обмоток через клеммы 1 и 3 подается напряжение U13 на питание тензоре-зисторов. Входные цепи ВЦ обеспечивают балансировку моста при разнице активного сопротивления плеч до 1-2% и реактивного до 200-500 пФ. Для балансировки по активному сопротивлению использован переменный резистор RIII1, а по реактивному - резистор RLU2 и конденсатор С. С помощью переключателя S можно ослабить сигнал.

Во входные цепи через клемму 2 подается напряжение разбаланса моста U2 с частотой огибающей этого напряжения вдвое больше частоты измеряемого сигнала σс и с частотой заполнения, равной несущей частоте генератора. Фаза ср между напряжением питания тензорезисторов и напряжением U2 зависит от знака сигнала σс. После входных цепей сигнал поступает на усилитель напряжения УН и усилитель мощности УМ2. Затем усиленное трансформатором Т2 напряжение Uи сигнала подводится к фазочувствительному детектору ФЧД. Таким образом, к этому детектору подводятся два напряжения: по одной диагонали опорное Uoп, по другой - напряжение измеряемой величины Uи.

Таблица 7 Характеристика тензоусилителей и цифровых тензомостов

Наименование | ТА-5 | ПА-1 | ТУП-12 | KWS/T-5 | TT-6V | SS-24R | ЦТМ-З |

Число каналов (измеряемых точек) | 4 | 1 | 12 | 1 | 6 | (24) | (100) |

Сопротивление тензоре-зисторов, Ом | 100-400 | 100-200 | 60-600 | 60-500 | 50-40 | ||

Пределы измерений: | |||||||

Относительной деформации, % | I | До 1 | До 1 | До 0,5 | До 1 | -2,95 ÷3,05 | До 1 |

диапазона частот, Гц | 0-1000 | 0-200 | 0-1300 | 0-1500 | 0 | 0 | |

Параметры на выходе: | |||||||

сила тока, мА | 30 | - | 10 | 20 | 15 | - | - |

напряжение, В | - | ±1 | - | ±2 | - | - | - |

нагрузка, Ом | 100 | 1000 | 10 | 1000 | 10 | - | - |

Напряжение питания датчиков, В | 6 | - | - | - | 0-3 | 1,8 | 2 |

Несущая частота, Гц | 7000 | 0 | 3000 | 5000 | 5000 | 400 | 600 |

Диапазон температур, °С | 20-50 | -18 ÷ 32 | 10-50 | -10 ÷ 40 | -10 ÷ 40 | -10 ÷50 | 10-35 |

Напряжение питания, В | ~110/~220 | =24 | =24 | =12~220 | ~200=12 | =9 | ~200 |

Мощность питания, Вт | 120 | 3 | 30 | 22 | 44 | - | 120 |

Масса, кг | 16 | 0,7 | 12 | __ | 18 | 5,5 + 8,2 | 21 |

Импульсы опорного напряжения отпирают то или иное плечо ФЧД, и рабочая точка выпрямительных диодов смещается на линейный участок характеристики. При этом происходит детектирование полезного сигнала в зависимости от соотношения фаз между напряжением Uoп и Uи. Для улучшения работы ФЧД импульсам опорного напряжения придают прямоугольную форму. С применением ФЧД повышается помехоустойчивость усилителя. В каждое плечо последовательно с диодом включен постоянный резистор (на схеме не показан) для выравнивания сопротивления плеч, что также уменьшает искажения на выходе усилителя.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |