Определение пути свободного качения автомобиля по инерции (выбега) производят в качестве контрольного показателя, характеризующего техническое состояние автомобиля в отношении суммарного сопротивления движению. Для этой цели выбег выполняют с установившейся скорости 50 км/ч до полной остановки автомобиля. В момент перехода на режим выбега выключают сцепление и переводят рычаг коробки передач в нейтральное положение. При помощи прибора «путь-скорость-время» с пятым колесом записывают кривую выбега (в координатах путь-скорость или время-скорость). При упрощенном проведении опыта измеряют только путь и время выбега.

Определение минимальной устойчивой скорости, т. е. наименьшей устойчивой скорости на одной или двух высших передачах, с которой автомобиль может двигаться на горизонтальном участке дороги с гладким твердым покрытием без рывков и стуков в трансмиссии и без остановки двигателя при резком увеличении подачи топлива, производят на двух последовательно расположенных отрезках пути. Длина отрезка 100 м, расстояние между отрезками равно 200-300 м. Трогание автомобиля с места и установление постоянной (минимальной) скорости производят до въезда на первый мерный участок. Затем при неизменном положении педали управления подачей топлива автомобиль проходит участок длиной 100 м с замером времени секундомером. После выезда автомобиля на промежуточный участок резко увеличивают подачу топлива путем нажатия на педаль до отказа. Если двигатель останавливается (глохнет), опыт повторяют, несколько повысив скорость движения. Аналогичным образом устанавливают постоянную минимальную скорость и проходят второй участок, а затем повторяют контрольный разгон. На тех же мерных участках опыт проводят при движении автомобиля в обратном направлении.

Среднюю минимальную устойчивую скорость подсчитывают по среднему значению времени прохождения четырех измерительных (по 100 м) участков.

Определение показателей тягово-скоростных свойств. К тягово-скоростным свойствам относят такие свойства автомобиля, которые обусловливают скорость его движения на отдельных участках пути и среднюю скорость на маршруте в заданных дорожных условиях. Но средняя скорость в общем случае - при переменном режиме движения - определяется максимальной скоростью и интенсивностью разгона автомобиля, т. е. его приемистостью. Это позволяет считать максимальную скорость и приемистость основными показателями скоростных свойств автомобиля. При испытаниях измеряют их количественные значения.

Максимальную скорость автомобиля находят на высшей передаче в коробке передач. При опыте окна и вентиляционные люки автомобиля должны быть закрыты. Заезды выполняют после прогрева двигателя и автомобиля. Разгон автомобиля должен быть достаточным для достижения установившейся максимальной скорости не менее чем за 200 м до въезда на измерительный участок. Разгон и прохождение участка производят при нажатой до отказа педали подачи топлива. Время прохождения участка протяженностью обычно 1 км устанавливают по секундомеру, включаемому и выключаемому в моменты прохождения автомобилем начала и конца участка, или с помощью автоматических устройств (фотостворов и хронографа).

За максимальную скорость принимают среднее арифметическое из скоростей, полученных в отдельных заездах, проводимых в двух взаимно противоположных направлениях. Максимальная скорость (км/ч) может быть подсчитана также по среднему времени прохождения всех измерительных участков из выражения

,

,

где s - длина измерительного участка (1000 м);

τ - среднее время прохождения измерительного участка, с.

Частоту вращения коленчатого вала (об/мин) двигателя, соответствующую максимальной скорости автомобиля, подсчитывают по выражению

.

.

Условную максимальную скорость (км/ч), т. е. наибольшую среднюю скорость автомобиля, развиваемую на измерительном участке протяженностью 400 м после разгона с места с переключением передач на пути 1600 м при движении с полной подачей топлива, определяют по среднему времени прохождения измерительного участка в двух взаимно противоположных направлениях из выражения

,

,

где s = 400 м;

τ - среднее время прохождения отрезка 400 м, с.

Условная максимальная скорость характеризует скоростные возможности автомобиля в условиях ограниченного пути разгона, которые, как правило, имеются на дорогах общего пользования.

Приемистость автомобиля устанавливают посредством его разгонов с места и с хода. Разгоны с места производят с переключением передач, воспроизводя процесс трогания автомобиля и достижения требуемой скорости с наибольшей возможной интенсивностью (при полной подаче топлива). Разгоны автомобиля на отдельных передачах производят с заданной начальной скорости до максимальной (на данной передаче) или до заданной конечной скорости с замером потребного для этого времени или с записью процесса разгона.

Кривые разгона, т. е. изменения скорости автомобиля в зависимости от пути и времени разгона, записывают с помощью приборов типа «путь-время-скорость», имеющих привод от «пятого колеса», прикрепляемого к автомобилю на шарнирном кронштейне. Особенностью «пятого колеса», обусловливающей необходимость и целесообразность его применения для данного вида экспериментов, является постоянство периметра или, что почти то же, радиуса качения, вследствие чего обеспечивается достаточно высокая точность измерения пути, пройденного автомобилем.

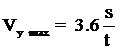

Полученные записи обрабатывают и воспроизводят в принятых масштабах на графиках в координатах путь - скорость и время-скорость с осреднением данных, полученных при движении автомобиля в двух направлениях (рисунок 98).

Одним из приборов, предназначенных для записи изменения скорости по пути при испытаниях автомобиля на скоростные свойства, является прибор ПВС-С конструкции НАМИ, состоящий из двух узлов: «пятого колеса» c тахогенератором и измерительным преобразователем (датчиком) для синхронного привода бумажной ленты и автоматического потенциометра, присоединяемого к пятому колесу посредством кабеля.

сплошные кривые - V= f (s), штриховые - V = f (τ)

Рисунок 98 Графики разгонов автомобиля с места с переключением передач и с заданной начальной скорости на высшей передаче

«Пятое колесо» вращает тахогенератор, э. д. с. которого пропорциональна скорости автомобиля. Напряжение тахогенератора записывается регистрирующим потенциометром на бумажной ленте, которая, как указано выше, подается синхронным приводом от пятого колеса пропорционально пройденному пути. В результате получают в определенном масштабе кривую изменения скорости от пути. Кроме того, на ленту наносятся отметки времени с интервалами, равными 1 с.

«Пятое колесо» представляет собой велосипедное колесо, в котором стандартная ступица заменена специальной. Усиленная трубчатая вилка колеса шарнирно присоединена к кронштейну, прикрепляемому к заднему буферу или иной точке испытуемого автомобиля. Для прижатия колеса к дороге между кронштейном и вилкой установлен пружинно-гидравлический амортизатор.

Ось в данном устройстве вращается вместе с колесом и ступицей; на концах оси установлены шестерни привода датчиков - коническая на правом, цилиндрическая на левом конце.

К угловому редуктору на правом конце оси присоединяют тахогенератор в кожухе. Передаточное отношение конической пары редуктора равно 24 : 11. При длине окружности качения колеса 2182 мм якорь тахогенератора совершает один оборот на каждый метр пути. Номинальное выходное напряжение его составляет 5 В при 1000 об/мин, что соответствует скорости 60 км/ч (0,083 В соответствуют скорости 1 км/ч). Действительное значение напряжения, получаемого от конкретного тахогенератора, учитывают при тарировке прибора путем подстройки делителя на входе потенциометра.

Второй редуктор с цилиндрическими шестернями, имеющими 24 и 22 зуба, вращает датчик пути. В качестве датчика использован стандартный коммутатор от автобусного электроспидометра. Поступающий от аккумуляторной батареи к электроспидометру постоянный ток напряжением 12 В преобразуется в ступенчато-переменный трехфазный ток, который вращает синхронный электродвигатель механизма подачи бумажной ленты.

В соответствии с передаточным отношением редуктора якорь коммутатора и якорь работающего от него электродвигателя совершают один оборот на каждые 2 м пути.

Для записи используют автоматический самопишущий одноточечный потенциометр.

Разгоны с места легковых автомобилей и автобусов производят, начиная с первой, т. е. с низшей передачи. У грузовых автомобилей первая передача коробки передач имеет большое передаточное число и предназначена для движения в наиболее тяжелых дорожных условиях, поэтому разгон обычно производят со второй передачи.

Передачи переключают с минимально возможной паузой при частоте вращения, соответствующей номинальной мощности двигателя.

Разгоны с места выполняют в двух направлениях на измерительном участке протяженностью 1000 м с замером времени прохождения этого участка секундомером или с помощью фотостворов и хронографа. Дополнительно измеряют время прохождения первых 500 м.

Разгоны на отдельных передачах производят в двух направлениях в заданных интервалах скоростей, определяемых программой-методикой испытаний. Процессы разгона могут быть записаны с помощью прибора «путь – время-скорость».

Подъемы, преодолеваемые автомобилем на различных передачах, и максимальный подъем, преодолеваемый на низшей передаче, являются важными характеристиками тягово-скоростных свойств автомобилей и автопоездов.

При определении максимального преодолеваемого подъема используют ряд подъемов с искусственным покрытием с постепенно увеличивающимся продольным уклоном.

В протоколе испытания указывают причину, ограничивающую величину преодолеваемого подъема: буксование колес, остановка двигателя, и путь, пройденный автомобилем от начала подъема до момента остановки.

При испытании полноприводных автомобилей опыт проводят как с включенным, так и с выключенным приводом передних колес, с включенной и выключенной блокировкой межосевого дифференциала.

Во время опытов необходимо наблюдать за давлением масла в системе смазки двигателя.

Максимальную свободную силу тяги на буксирном крюке определяют у автомобилей, предназначенных для работы с прицепом, прицепными системами и в первую очередь у полноприводных автомобилей на горизонтальном участке дороги с твердым ровным покрытием (асфальтобетон, цементобетон), имеющим высокий коэффициент сцепления.

При опыте испытуемый автомобиль буксирует другой автомобиль равного или большего веса или динамометрический прицеп. Потребное для буксировки усилие изменяют путем торможения буксируемого автомобиля двигателем с включением одной из промежуточных или низших передач, а в случае необходимости тормозом-замедлителем (при его наличии) или рабочим тормозом. При использовании динамометрического прицепа его колеса затормаживаются имеющимся на прицепе тормозом, обычно гидродинамическим. Для определения усилия в сцепке применяют тяговый динамометр с записывающим устройством.

После установки и проверки аппаратуры испытуемый автомобиль при включенной низшей передаче начинает буксировать ведомый с постепенным повышением его силы сопротивления и соответствующим возрастанием силы тяги путем увеличения подачи топлива у ведущего автомобиля вплоть до максимальной. Сила тяги на крюке регистрируется самопишущим динамометром в виде зигзагообразной кривой, отражающей постепенное увеличение силы тяги и рывки, вызываемые проскальзыванием колес по опорной поверхности и крутильными колебаниями в трансмиссии автомобиля. Наивысшая точка средней кривой, проведенной на полученной записи, определяет максимальную силу тяги. Повторением опыта убеждаются в достоверности полученного результата. В протоколе отмечают, чем ограничивается максимальная сила тяги и при какой скорости она достигнута.

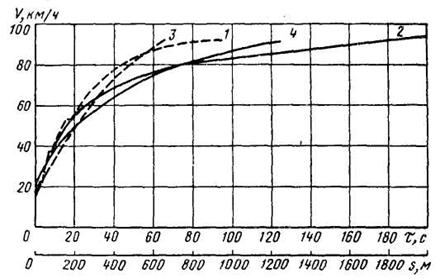

В лабораторных условиях тяговая характеристика может быть получена в испытаниях на стенде, принципиальная схема которого приведена на рисунок 99.

Задние (ведущие) колеса автомобиля опираются на ленту, перекинутую через два барабана. Для уменьшения трения между лентой и ее опорной поверхностью создают воздушную подушку. Барабан 1 соединен с электротормозом, с помощью которого можно плавно изменять нагрузку на ведущих колесах автомобиля. Свободную тяговую силу измеряют непосредственно динамометром 2.

Полная тяговая сила на ведущих колесах может быть подсчитана по формуле

РК = РЛ + Рf,

гдеPf - сила сопротивления качению автомобиля.

В дорожных условиях тягово-скоростная характеристика автомобиля наиболее просто может быть получена с помощью динамометрического прицепа, который буксируется испытываемым автомобилем.

Рисунок 99 Стенд для определения тяговой характеристики автомобиля

Измеряя при испытаниях с помощью динамографа силу тяги на крюке, а также скорость движения автомобиля, можно построить кривые зависимости Рк от V. При этом тяговую силу подсчитывают по формуле

Рк = Р'д + Рf + Рω.

где Р'д - сила тяги на крюке, измеренная с помощью динамографа;

Рf и Рω - силы сопротивления соответственно качению и воздуху.

Зависимость сил сопротивления Pf и Рω от скорости движения автомобиля должна быть получена предварительно проведенными испытаниями.

Силы сопротивления движению автомобиля определяют в дорожных и лабораторных условиях. В дорожных условиях суммарное значение этих сил наиболее просто можно получить, используя метод выбега. Для этого автомобиль на ровной горизонтальной дороге со скорости, близкой к максимальной, свободно движется с выключенной передачей (выбег). При этом с помощью «пятого колеса» (прибора «путь-скорость-время») получают зависимость скорости движения автомобиля от времени выбега. Дифференцируя эту зависимость графически, определяют значения замедления для каждой скорости.

Некоторые приборы позволяют непосредственно измерить ускорение или замедление автомобиля. При использовании акселерографов можно получить без промежуточных измерений зависимость замедления от скорости движения автомобиля при выбеге. Суммарное значение силы сопротивления движению автомобиля определяют по формуле

Рω + Рf = jma - Mr/rд,

гдеj - замедление автомобиля при выбеге;

ma - полная масса автомобиля;

rд - динамический радиус ведущих колес;

Мr - момент трения в трансмиссии, измеренный на ведущих колесах.

Момент трения Мr и его зависимость от частоты вращения ведущих колес определяют в лабораторных условиях при работе трансмиссии без нагрузки (нейтральное положение шестерен коробки передач). Момент трения Мх наиболее просто и с достаточной точностью измеряют с помощью тензорезисторов, наклеенных на карданный вал, а момент трения в трансмиссии подсчитывают по формуле

Мr = Мхi0,

гдеi0 - передаточное число главной передачи.

Температура агрегатов трансмиссии в этом случае должна соответствовать их температуре при дорожных испытаниях.

В некоторых случаях требуется определить не только суммарную силу сопротивления движению, но и каждую ее составляющую, т. е. необходимо определить коэффициенты лобового сопротивления и сопротивления качению.

В лабораторных условиях коэффициент лобового сопротивления находят продувкой уменьшенных моделей или натурных образцов автомобилей в аэродинамической трубе. Модель или автомобиль в аэродинамической трубе устанавливают или подвешивают так, чтобы можно было измерить все основные действующие на них силы. Сила сопротивления воздуха движению автомобиля зависит от плотности воздушной среды ρ, скорости автомобиля V, площади миделева сечения F и аэродинамических свойств машины:

Рω = 0,5CxρV2F,

где Сх - коэффициент лобового сопротивления.

В процессе испытаний коэффициент лобового сопротивления и площадь миделева сечения не должны изменяться, при этом обязательно фиксируют температуру и атмосферное давление, изменяющие плотность воздуха.

При исследовательских испытаниях тяговая характеристика автомобиля может быть определена по измерениям крутящих моментов ведущих колес автомобиля. Для этого на полуосях наклеивают тензорезисторы и устанавливают концевые токосъемные устройства. Нагрузка при этих испытаниях создается динамометрической тележкой. При этом методе нет необходимости в дополнительном измерении сил сопротивления движению Pf иРω.

Тяговая характеристика полностью определяет динамические свойства автомобиля, однако ее получение связано с большим объемом испытаний. В большинстве случаев, например при проведении длительных контрольных испытаний, определяют следующие динамические свойства автомобиля:

минимальную устойчивую и максимальную скорость;

2время и путь разгона;

максимальные подъемы, которые может преодолеть автомобиль при равномерном движении.

Дорожные динамические испытания проводят при равных нагрузках автомобиля и без нагрузки на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт или бетон). На полигоне НАМИ для этого предназначена динамометрическая дорога. Все измерения производят при заездах автомобиля в двух взаимно противоположных направлениях при сухой безветренной погоде (скорость ветра до 3 м/с), причем подъемы преодолеваются 2 раза.

Минимальную устойчивую скорость движения автомобиля определяют на прямой передаче. Измерения производят на двух последовательно расположенных участках пути длиной 100 м каждый с расстоянием между ними равным 200-300 м. Максимальную скорость движения определяют на высшей передаче при прохождении автомобилем мерного участка длиной 1 км. Время прохождения мерного участка фиксируют секундомером или фотоствором.

Время и путь разгона автомобиля находят обычно при двух режимах. На первом режиме автомобиль разгоняют на прямой передаче с начальной скоростью 15 км/ч до скорости, примерно равной 80% максимальной на этой передаче. В случае, если минимальная устойчивая скорость выше 15 км/ч, то разгон начинают с минимальной устойчивой скорости. При разгоне педаль подачи топлива выжимают полностью. Во втором режиме автомобиль разгоняют с места, начиная с первой или второй передачи, обычно также до скорости, примерно равной 80% максимальной.

Автомобиль с автоматической коробкой передач разгоняют только с места. Если коробка передач имеет два диапазона (высших и низших) передач, то разгон производят последовательно на обоих диапазонах.

Для измерения параметров, характеризующих динамические свойства автомобилей, применяют приборы типа «путь-скорость-время», записывающие параметры процесса разгона. В результате обработки первичной записи получают зависимости пути и времени разгона от скорости движения автомобиля. Величины ускорений разгона автомобиля определяют графическим дифференцированием зависимости времени разгона от скорости или при помощи акселерографов. При исследовательских испытаниях параметры процесса разгона записывают на осциллограф или магнитограф.

Определение топливной экономичности. Под топливной экономичностью подразумевается свойство автомобиля, от которого зависит расход топлива при движении (работе) автомобиля в различных эксплуатационных условиях. Ввиду сложности явлений, происходящих при движении автомобиля, и разнообразия внешних условий для оценки топливной экономичности используют несколько показателей, которые определяют при испытаниях. Ниже описаны методики определения отдельных показателей.

Контрольный расход топлива обычно дается в технических условиях на автомобиль.

Контрольный расход топлива определяют на одном скоростном режиме движения автомобиля, при неизменном его весовом состоянии, в дорожных условиях, позволяющих получить наибольшую сопоставимость результатов, а именно на горизонтальной прямолинейной дороге с твердым ровным покрытием при чистом и сухом его состоянии.

Контрольный расход топлива измеряют у автомобиля с полной (номинальной) нагрузкой, движущегося на высшей передаче с постоянной скоростью, которая устанавливается техническими условиями на автомобиль или соответствующими стандартами.

Контрольный расход топлива определяют как среднее арифметическое из результатов двух опытов при проезде в двух взаимно противоположных направлениях участка дороги протяженностью 3-5 км (допускается измерять контрольный расход на участке 1 км).

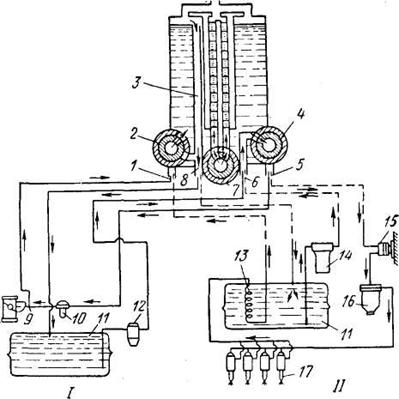

Для измерения расхода топлива обычно применяют приборы с мерными (градуированными) цилиндрами (рисунок 100) или объемный счетчик-топливомер.

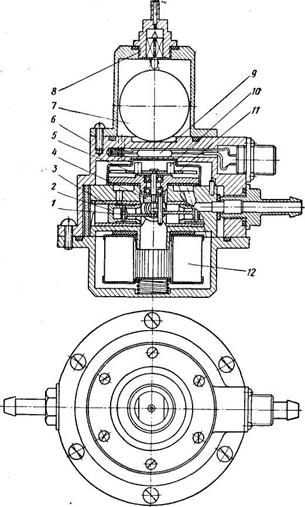

Топливомер Т4П-2 (разработанный НАМИ) предназначен для объемного измерения расхода топлива в стендовых и дорожных условиях при испытаниях автомобилей и двигателей на топливную экономичность с регистрацией результатов измерения в цифровой форме.

Конструкция топливомера показана на рисунке 101. Топливо поступает в прибор через входной штуцер, проходит через бумажный фильтрующий элемент 12, воздухо-отделительное устройство с поплавком 7 и игольчатым клапаном 8, измерительную часть топливомера и через выходной штуцер подается к потребителю топлива.

I - бензинового двигателя; II - дизеля; 1, 5, 6 и 8 - штуцеры; 2, 4 и 7 - краны; 3 - сливная трубка; 9 - тройник; 10 - бензонасос;

11 - топливный бак; 12 - фильтр; 13 - змеевик; 14 - фильтр предварительной очистки; 15 - насос; 16 - фильтр тонкой очистки; 17 – насос форсунки

Рисунок 100 Схема установки прибора в системах питания

Под действием давления топлива в четырех цилиндрах 3, радиально расположенных в корпусе 6 топливомера, возвратно-поступательно перемещаются четыре поршня 2, связанные шатунами 1 с кривошипом 4 центрального валика 5.

Диаметр и ход поршней рассчитаны так, что один оборот валика соответствует расходу 2 см3 топлива. На конце валика закреплен диск 11 с двумя магнитами 10, воздействующими на герметизированный контакт («геркон») 9. За один оборот диска контакты геркона замыкаются дважды. Интервал между двумя замыканиями соответствует расходу 1 см3 топлива. При замыкании контактов геркона электрические импульсы поступают на электромеханические счетчики счетного прибора. Первый счетчик фиксирует расход топлива нарастающим итогом, а второй - за заданный промежуток времени, измеряемый секундомером.

1 - шатун; 2 - поршень. 3 - цилиндр; 4 - кривошип; 5 – валик; 6 - корпус топливомера; 7 - поплавок; 8 - клапан игольчатый;

9 - контакт; 10 - магнит; 11 - диск; 12 - фильтрующий элемент

Рисунок 101 Конструкция топливомера Т4П-2

Точность измерения расхода топлива для расходов от 0,5 до 50 л/ч составляет 1%.

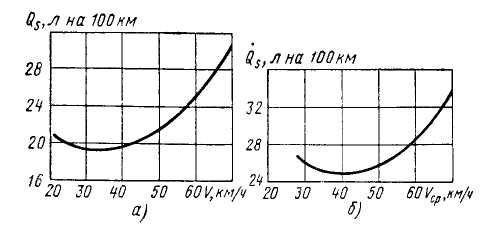

Топливная характеристика при установившемся движении - это кривая зависимости расхода топлива от скорости автомобиля при постоянном режиме движения на каждой скорости. Измерения проводят на горизонтальном участке дороги с твердым ровным сухим покрытием при основных весовых состояниях автомобиля, предусмотренных программой испытаний.

В зависимости от вида и назначения испытаний (определяющих полноту программы) и тяговых особенностей автомобиля характеристику снимают только на высшей передаче или на высшей и предшествующей ей передачах. Заезды при каждой скорости проводят на мерном участке протяженностью 1 км в двух взаимно противоположных направлениях. Снятие характеристики начинают с максимальной скорости движения автомобиля, затем проводят заезды, последовательно снижая скорость через интервалы 20 км/ч для легковых и 10 км/ч для грузовых автомобилей и автобусов вплоть до минимальной устойчивой скорости (или близкой к ней с округлением до 10 км/ч.). Измеряют время проезда мерного участка и количество израсходованного топлива. Подсчитывают фактические средние скорости движения в каждом заезде. По полученным данным строят графики (характеристики) для каждого направления движения (соответственно при каждом весовом состоянии автомобиля и на каждой из принятых методикой передач). По характеристикам, полученным, в двух направлениях, строят осредненную кривую, являющуюся окончательным результатом опыта (рисунок 102, а).

а - установившегося движения автомобиля; б - движения по дороге с переменным продольным профилем

Рисунок 102 Топливная характеристика

Топливную характеристику при движении по дороге с переменным продольным профилем для получения сопоставимых данных нужно снимать на одном и том же участке испытательной дороги (как правило, на автомобильном полигоне) для всех сравниваемых автомобилей. В целях приближения условий эксперимента к условиям эксплуатации автомобилей на дорогах общего пользования, где обычными являются задержки и помехи движению от других транспортных средств, при снятии данной характеристики ограничивают наибольшие скорости, допускаемые в ходе отдельных заездов.

При определении каждой точки характеристики пробег испытуемого автомобиля должен быть выполнен по установленному кольцевому маршруту с наибольшей возможной скоростью, но без превышения ни на одном из участков маршрута предельной для данного заезда скорости. Предельные скорости задают в определенном диапазоне, начиная от максимальной скорости автомобиля до низшего предела, устанавливаемого исходя из типа и эксплуатационного назначения автомобиля. На спусках во избежание превышения заданной скорости нужно применять торможение двигателем, тормозом-замедлителем (при его наличии) или рабочим тормозом (плавное притормаживание).

Аналогичным образом проводят заезды на всех заданных предельных скоростях движения. По полученным данным подсчитывают средние скорости и средние расходы топлива в каждом заезде. Результаты каждой пары заездов усредняют. По подсчитанным средним значениям скоростей и удельных расходов топлива (на единицу пути) для каждого ограничения скорости строят характеристики: скоростную, выражающую зависимость средней скорости от заданной предельной, и топливную, являющуюся зависимостью среднего расхода топливаот средней скорости (рисунок 102, б).

Топливная характеристика циклического движения снимается для автомобилей, работа которых в эксплуатации носит циклический (периодически повторяющийся) характер, такие, как, например, городские автобусы, автомобили-самосвалы, автомобили торговой или почтовой службы и т. п. Для них целесообразно определять расход топлива при циклическом режиме движения, воспроизводящем в типизированном (обобщенном) виде наиболее характерные для автомобиля данного назначения эксплуатационные условия. Элементы эксплуатационных циклов регистрируют в процессе специальных предварительных испытаний посредством так называемой режимометрической аппаратуры. При этом фиксируют путь цикла, число и продолжительность остановок, время движения, число включений отдельных передач и время (или путь) движения на передачах, число включений сцепления, число и интенсивность торможений, расход топлива, нагрузки двигателя (например, по положению органа топливоподачи) и т. п. После математико-статистической обработки формируют испытательный цикл, который воспроизводят при определении расхода топлива циклического движения.

При циклическом движении измеряют расход топлива и время движения автомобиля на заданной дистанции (например, на автобусном маршруте), которая может включать несколько десятков или сотен отдельных циклов. По этим данным подсчитывают удельный расход топлива на единицу пути и среднюю скорость, которую определяют как по общему времени пути, включая время остановок (средняя эксплуатационная скорость), так и по времени движения (средняя скорость движения).

Топливная экономичность на дорогах общего пользования обычно определяется при заездах на достаточно длинную дистанцию (50-100 км и более) с замером расхода топлива и средней скорости движения по нескольким типичным видам автомобильных дорог, в том числе по автомагистралям, дорогам с неровным твердым покрытием, грунтовым, горным и т. д. На этих дорогах выбирают наиболее характерные для данного типа автомобиля участки и на них проводят заезды, обычно в двух взаимно противоположных направлениях. Пройденный в каждом заезде путь определяют по протарированному счетчику пути с контролем, где возможно, по километровым путевым знакам. Время движения измеряют секундомером. Расход топлива определяют посредством объемного счетчика-топливомера или съемного мерного бачка (взвешиванием или по объему). Скоростной режим движения регистрируется самопишущим прибором (например, автометром). В протоколе опыта дают характеристику выбранных участков дорог (конфигурация в плане, продольный профиль,' состояние покрытия), указывают загрузку трассы транспортом и имевшие место помехи движению. Одновременно с замером расхода топлива в этих заездах целесообразно производить контрольные измерения расхода масла двигателем. Расход масла за весь рейс в обоих направлениях измеряют методом долива масла в картер до полного уровня по метке на маслоизмерительном стержне (щупе). При малом расходе масла, характерном для современных автомобильных двигателей, целесообразно применять более точный, хотя и более трудоемкий, способ измерения, заключающийся в сливе масла из картера и взвешивании его до и после заезда.

2.11 Испытания автомобилей на плавность хода, управляемость и устойчивость

Испытания на плавность хода. Плавность хода автомобиля определяет его общую комфортабельность, сохранность грузов, а также возможную скорость движения по дорогам с неровным твердым покрытием или ухабистым грунтовым дорогам. Основным параметром плавности хода автомобиля является среднеквадратичное значение вертикальных ускорений σ (м/с2 или доли ускорения силы тяжести g), замеренных в установленных методикой характерных точках автомобиля.

В качестве дополнительных измерителей плавности хода принимают максимальные ускорения jmах, направленные вверх и вниз, и среднеквадратичное значение горизонтальных продольных ускорений, действующих в кабине водителя на уровне его шеи.

Максимальные ускорения необходимо определять на дорогах, вызывающих сильные колебания автомобиля. Горизонтальные ускорения, создающие значительный дискомфорт водителю, нужно обязательно измерять у грузовых автомобилей, эксплуатируемых с прицепами, и у седельных тягачей с полуприцепами, движение которых может сопровождаться продольными рывками и толчками. Условия испытаний следующие. Автомобиль должен быть комплектен, обкатан, давление в шинах должно соответствовать давлению, указанному в инструкции завода-изготовителя автомобиля; характеристики амортизаторов должны быть проверены (на испытательном стенде). Автомобиль следует нагрузить балластом, чтобы распределение веса в плане и по высоте кузова автомобиля соответствовало проектному. Балласт нужно надежно закрепить.

Испытания проводятся на следующих типах дорог:

I - с асфальтобетонным покрытием в хорошем состоянии (средняя квадратичная высота неровностей 0,7- 1,2 см);

II - булыжная в удовлетворительном состоянии (средняя квадратичная высота неровностей 1,5-1,9 см);

III - булыжная в разбитом состоянии (средняя квадратичная высота неровностей 2,5-3,2 см).

Легковые автомобили испытывают только на дорогах типа I и II; грузовые автомобили - на дорогах типа I только при наличии повышенного уровня продольных вибраций.

На каждом типе дорог испытания проводятся не менее чем при трех значениях скорости движения (скорости, как и другие элементы методики, стандартизированы отраслевой нормалью ОН В случае возникновения интенсивных резонансных колебаний автомобиля на другой скорости испытания проводят дополнительно на этой скорости.

Ускорения измеряют посредством датчиков, устанавливаемых в характерных местах автомобилей. Датчики вертикальных ускорений устанавливают:

в легковых автомобилях на переднем левом и заднем правом сиденьях;

в автобусах на левых сиденьях, расположенных над передней и задней осями, и на сиденье водителя; у автобусов с задним свесом длиной 1,5 м и более закрепляют в этой части кузова дополнительный датчик на расстоянии 20 см от задней стенки;

на грузовых автомобилях и автомобилях-тягачах в кабине на сиденье водителя и в геометрическом центре пола платформы;

на прицепах и полуприцепах на полу, по оси платформы, над задней осью; на полуприцепах, кроме того, над седельно-сцепным устройством.

Для крепления датчиков, размещаемых на сиденьях, используют специальное седло, на которое садится экспериментатор. Для крепления других датчиков применяют жесткие кронштейны.

Получаемые от датчиков электрические импульсы напряжения, пропорциональные ускорениям, регистрируют с помощью осциллографа или, что предпочтительнее, магнитографа, на ленте (пленке) и подвергают последующей обработке.

Обработка результатов испытаний должна обеспечить определение средних квадратичных и максимальных значений ускорений с погрешностью не более 5%. При этом строят кривые зависимости средних квадратичных значений вертикальных (или продольных) ускорений от скорости движения для выбранных типов дорог в двух частотных диапазонах и составляют таблицу значений максимальных ускорений.

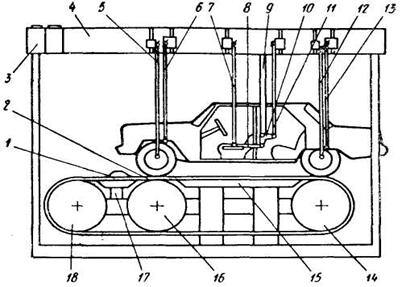

Испытания на специальных стендах позволяют приблизить условия работы автомобиля к действительным, обеспечивают большую безопасность при меньших затратах времени и средств на создание постоянных условий.

Схема стенда с бесконечными дорожными лентами показана на рисунке 103. Автомобиль удерживается на нем тросом. Колеса автомобиля устанавливаются на бесконечные ленты над опорными барабанами стенда, при этом создается небольшое сопротивление движению лент под автомобилем. Неровности 1 на движущихся лентах 2 воздействуют последовательно на передние и задние колеса и возбуждают колебания автомобиля, которые регистрируются на бумажной ленте 4, перематываемой с постоянной скоростью электродвигателем 3. Дополнительно с помощью отдельных преобразователей регистрируют ускорения или скорости колебаний. Система легких тяг с шарнирами на концах соединяет неподрессоренные и подрессоренные массы (в том числе площадку на подушке сиденья автомобиля) с самописцами, регистрирующими все процессы колебаний на одной ленте.

Рисунок 103 Схема стенда с движущимися под автомобилем лентами

Ось переднего колеса автомобиля с помощью тяги 5 соединена с механическим самописцем, а кузов над колесом - тягой 6 с соседним самописцем. Колебания задних колес регистрируются самописцем 12, а кузова над задней осью - аналогичным устройством 13.

Для записи колебаний подушки сиденья на нее помещают плиту, к которой прикладывают нагрузку, составляющую примерно 52 кгс (например, закрепляют манекен). Тягой 7 плита соединена с самописцем регистрации вертикальных колебаний, а тягой 8 и маятниковым подвесом, смонтированным на кронштейне 9, - горизонтальных перемещений водителя. Маятниковый подвес 10 имеет ось качания и преобразует продольные перемещения в вертикальные. Тяга 11 соединяет маятниковый подвес с самописцем продольных колебаний.

Барабан 14 является ведущим и опорным для задних колес автомобиля, а барабан 16 - опорным для передних колес и может быть передвинут по раме стенда в зависимости от базы испытываемого автомобиля. Барабан 18 предназначен для натяжения дорожных лент и обеспечивает прямолинейный участок, по которому неровности попадают под передние колеса автомобиля в горизонтальном направлении. Тем самым имитируется движение по неровной дороге. Между барабанами стенда помещены поддерживающие столы 15 и 17, которые уменьшают провисание ленты. Дорожные ленты стенда приводятся в движение электродвигателем или ведущими колесами автомобиля.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |