Под проектированием понимается разработка комплексной технико-экономической документации (проекта), содержащей технико-экономические обоснования, расчеты, чертежи, сметы, пояснительные записки и другие материалы, необходимые для строительства и реконструкции зданий и сооружений.

Проектирование инженерных конструкций включает в себя их расчет и конструирование. Конечный продукт проектирования - чертежи, по которым изготавливают и монтируют несущие конструкции зданий и сооружений.

При разработке проектов зданий и сооружений выбор конструктивных решений производят исходя из технико-экономической целесообразности их применения в конкретных условиях строительства с учетом максимального снижения материалоемкости, трудоемкости и стоимости строительства, достигаемых за счет снижения массы конструкций, наиболее полного использования физико-механических свойств материалов и соблюдения требований по их наиболее экономичному расходованию.

Некоторые производства размещаются в многоэтажных промзданиях, что вызвано желанием сократить территорию застройки и протяженность коммуникаций и проездов.

В качестве основных материалов для несущих конструкций применяют железобетон. Высота промышленных зданий колеблется в пределах 3–7 этажей (при общей высоте до 40 м), а для некоторых производств достигает до 12–14 этажей. Указанные высоты многоэтажных зданий ограничиваются не конструктивными возможностями железобетона, а экономической целесообразностью их возведения.

Размеры зданий зависят от условий технологического процесса при естественном освещении рабочих мест. Сетку колонн и высоты этажей назначают в соответствии с требованиями типизации элементов конструкций и унификации габаритных размеров [2, с. 266-269].

Конструкции зданий принято делить на несущие и ненесущие. Такое деление весьма условно, так как в большей или меньшей степени все конструкции выполняют несущие функции.

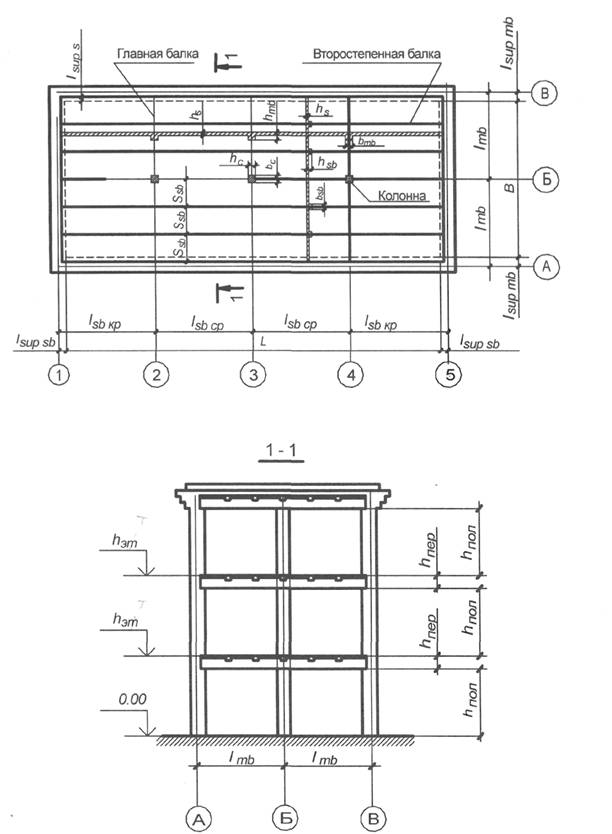

Несущие элементы обеспечивают пространственную жесткость и ус-тойчивость здания, воспринимают и передают главные силовые воздействия: вертикальные и горизонтальные (ветровые, сейсмические и т. п.) нагрузки. Расположение несущих элементов определяется конструктивно-планировочной схемой здания (рис.1).

Принятые конструктивные схемы должны обеспечивать необходимую прочность, устойчивость и пространственную неизменяемость зданий и сооружений в целом, а также отдельных конструкций на всех стадиях возведения и эксплуатации.

Конструкции зданий состоят из отдельных элементов, связанных в единую пространственную систему. Учет пространственной работы здания приводит к более экономичным конструктивным решениям.

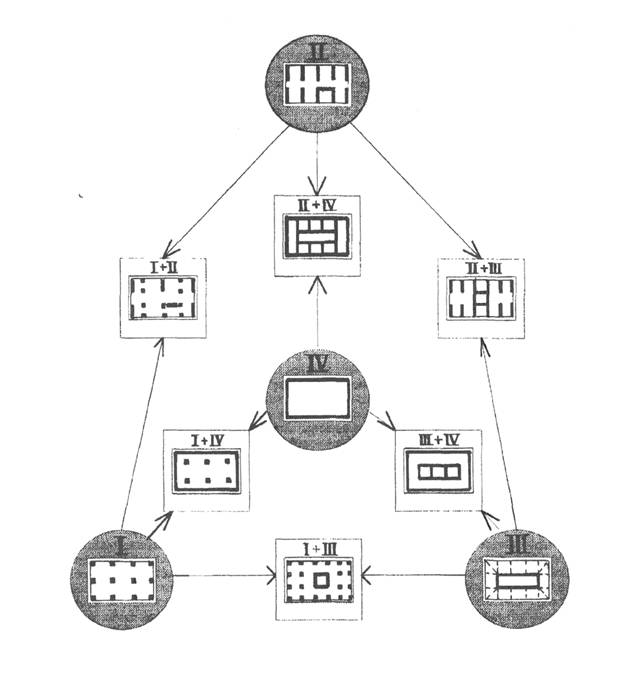

Анализ различных конструктивных систем многоэтажных зданий показал, что можно выделить четыре основные системы по типу вертикальных несущих конструкций: I – каркасные; II – плоскостенные; III – ствольные; IV – оболочковые. Из основных систем образуются производные путем различных комбинаций несущих конструкций (рис. 2).

Вертикальными несущими конструкциями являются в системе:

I – пространственный рамный каркас;

II – поперечные или продольные несущие стены;

III – расположенные внутри здания пространственные опоры (стволы), на которые опираются все остальные конструкции;

IV – несущие конструкции, расположенные в плоскости наружных стен.

Взаимная увязка размеров элементов производится на основе ЕМС (единой модульной системы), которая предусматривает градацию на базе модуля 100 мм или укрупненного модуля, кратного 100 мм.

Рис. 1 Конструктивно-планировочная схема здания

Рис. 2. Классификация конструктивных систем многоэтажных зданий

Основные системы: I – каркасная; II – плоскостенная; III – ствольная; IV – оболочковая; производственные системы: I+II – каркасно-связевая; I+III – каркасно-ствольная; I+IV – каркасно-оболочковая; II+III – ствольно-стеновая; II+IV – ячеистая; III+IV – ствольно-оболочковая.

ЕМС предусматривает 3 категории размеров (рис.3):

номинальные – расстояния между разбивочными осями здания в плане;

конструктивные – отличаются от номинальных на размер швов и зазоров;

натурные – фактические размеры, которые в зависимости от точности изготовления могут отличаться от конструктивных на так называемую допустимую величину (3мм).

|

Рис. 3. Номинальные и конструктивные размеры элементов

При проектировании монолитных конструкций следует предусматривать унифицированные размеры, позволяющие применять инвентарную опалубку и укрупненные пространственные арматурные каркасы.

Перекрытия, основные несущие элементы которых (плиты, балки) расположены в горизонтальной плоскости, называют плоскими. Их широко применяют в зданиях самого разнообразного назначения (жилых, общественных и производственных).

Проектирование железобетонных перекрытий выполняют в определенной логической последовательности поэтапно:

1-й – компоновка здания или сооружения. Выбор конструктивной системы здания, разработка конструктивной схемы (выбирают основные несущие элементы, назначают их размеры и очертания, решают вопросы сопряжения их между собой);

2-й – статический расчет. На основании принятой конструктивной схемы выбирают расчетную схему, выявляют все нагрузки и воздействия, определяют усилия в элементах системы;

3-й – расчет сечений. По действующим усилиям подбирают размеры сечений элементов или проверяют достаточность ранее назначенных, чтобы удовлетворить требования расчета по предельным состояниям;

4-й – конструирование. Взаимоувязывают все элементы системы, разрабатывают схемы их армирования, составляют чертеж арматурных изделий.

По конструктивной схеме железобетонные перекрытия могут быть балочными (в которых балки работают с опертыми на них плитами перекрытий) и безбалочными (в которых плиты опираются непосредственно на колонны с уширениями, называемыми капителями). Обе группы перекрытий по способу возведения могут быть сборными, монолитными и сборно-монолитными.

По конструктивным признакам железобетонные перекрытия могут быть:

1) балочные сборные (панельные);

2) ребристые монолитные с балочными плитами;

3) ребристые монолитные с плитами опертыми по контуру;

4) балочные сборно-монолитные;

5) безбалочные сборные;

6) безбалочные монолитные;

7) безбалочные сборно-монолитные.

Плиты в составе перекрытия в зависимости от отношения сторон опорного контура могут быть:

при l2 / l1 > 2 балочными, работающими на изгиб в коротком направлении меньшей стороны, при этом изгибающим моментом в направлении большей стороны ввиду его малости пренебрегают;

при l2 / l1 £ 2 опертыми по контуру, работающими на изгиб в двух направлениях, где l1 – размер плиты в коротком направлении; l2 – размер плиты в длинном направлении.

Выбор объемно-планировочного и конструктивного решений должен обеспечивать максимальную унификацию и сокращение числа типоразмеров и марок конструкций.

Компоновка конструктивной схемы перекрытия заключается в выборе направления главных балок, установлении их шага, размеров пролета, шага второстепенных балок. При этом следует обеспечить выполнение многих требований:

а) технологического процесса или функционального назначения здания;

б) пространственной жесткости здания;

в) наименьшего расхода материалов (бетон, арматура);

г) минимального количества типоразмеров элементов перекрытия.

Расчет монолитного ребристого перекрытия состоит из последовательных расчетов его элементов: плиты, второстепенных балок, главных балок и колонн.

В большинстве случаев достаточно ограничиться расчетом по несущей способности при соблюдении следующих рекомендаций по определению размеров поперечных сечений элементов:

величина толщины плиты назначается минимальной, но варьируется в зависимости от величины нагрузки (по условиям экономичного армирования);

высота сечения второстепенных балок обычно составляет 1/12...1/20l, главных балок – 1/8...1/15l (по условию жесткости). Ширина сечения балок

b = 0,4...0,5 h.

Плита

Сущность конструкции монолитного ребристого перекрытия в том, что бетон в целях экономии удален из растянутой зоны сечений, где сохранены лишь ребра, в которых сконцентрирована растянутая арматура. Полка ребер – плита с пролетом, равным расстоянию между второстепенными балками, работает на местный изгиб.

Высота плиты hS назначается из условия прочности, жесткости (деформативности) и принимается как можно меньшей, так как ее собственный вес составляет значительную часть постоянной нагрузки и влияет на нижележащие конструкции. Высота плиты hS принимается кратной 10 мм.

Плита армируется обычно сварными сетками по ГОСТ 8478-81 из арматуры класса Вр-1 Æ 3,4,5 мм, А-II А-III Æ 6,8 мм, редко – 10 мм. Сетки подразделяются на рулонные (из арматуры класса Вр-1) и плоские (из арматуры классов А-II, А-III). Они бывают с продольной рабочей арматурой, с поперечной рабочей арматурой и рабочей арматурой в двух направлениях. В сетках различают рабочую и распределительную арматуру. Шаг стержней рабочей арматуры не должен 200 мм.

Основные параметры сетки в условных обозначениях имеют вид:

,

,

где D – диаметр продольных стержней; v – шаг продольных стержней; d – диаметр поперечных стержней; u – шаг поперечных стержней; B – ширина сетки; L – длина сетки; C1 и С2 – длина свободных концов продольных стержней; если С1=С2, приводится значение только С1, при С1=С2=k=25 значения С1 и k опускаются; к – длина свободного конца поперечных стержней.

Определив размеры плиты по конструктивной схеме здания и выбравформу ее сечения, производят расчет плиты по следующей схеме:

1)статический расчет:

а) устанавливают расчетную схему и размер расчетного пролета;

б) производят подсчет нагрузок;

в) определяют расчетные усилия M и Q;

2) конструктивный расчет по I группе предельных состояний:

а) принимают классы бетона и арматуры с учетом эксплуатационных требований;

б) уточняют принятую толщину плиты;

в) рассчитывают плиту на изгиб по нормальным сечениям.

Балки

В целях унификации опалубки высоту балок назначают кратной 50 мм, если она не более 600 мм, и 100 мм – при больших размерах. Ширину прямоугольных поперечных сечений b принимают в пределах (0,4...0,5)h (кратные 50 мм до b = 200, 220, 250 мм, и кратные 100 мм при b > 250 мм).

Для снижения расхода бетона ширину балок назначают наименьшей. В поперечном сечении балки арматуру размещают в растянутой зоне сечения согласно эпюрам изгибающих моментов в один или два ряда с такими зазорами, которые допускали бы плотную укладку бетона без пустот и каверн [1, гл.5].

Для экономии стали часть продольных арматурных стержней можно не доводить до опоры и обрывать в пролете там, где они по расчету на восприятие изгибающего момента не требуются. Обрываемые стержни заводятся за место теоретического обрыва на длину заделки W. Площадь сечения продольной рабочей арматуры As в изгибаемых элементах должна определяться расчетом, но составлять не менее m = 0,05% [1, гл.5] площади сечения элемента с размерами b и h0. Для продольного армирования балок обычно применяют стержни периодического профиля (реже гладкие) диаметром 12...32 мм.

По расчетно-конструктивным условиям расстояние в продольном направлении между поперечными стержнями (хомутами) должно быть согласно [1, гл. 5]:

в балках высотой до 400 мм – не более h/2, но не более 150 мм;

в балках высотой свыше 400 м – не более h/3, но не более 500 мм.

Это требование относится к приопорным участкам балок длиной 1/4 пролета элемента при равномерно распределенной нагрузке и на протяжении от опоры до ближайшего груза, но не менее 1/4 пролета при сосредоточенной нагрузке.

В остальной части пролета элемента расстояние между поперечными стержнями – не более чем 3/4 h и не более 500 мм.

В балках высотой более 700 мм у боковых граней ставят дополнительные продольные стержни на расстояния (по высоте) не более чем через 400 мм; площадь каждого из этих стержней должна составлять не менее 0,1% той части площади поперечного сечения балки, которую они непосредственно армируют (высотой, равной полусумме расстояний до ближайших стержней, и шириной, равной половине ширины элемента, но не более 200 мм). Эти стержни вместе с поперечной арматурой сдерживают раскрытие наклонных трещин на боковых гранях балок и увеличивают жесткость поперечных стержней каркаса при усадке бетона.

Для объединения всех арматурных элементов в единый каркас, устойчивый при бетонировании, и для анкеровки концов поперечной арматуры у верхних граней балок ставят монтажные, продольные стержни диаметром 10...12 мм.

Расчет балок производят по следующей схеме:

1) статический расчет:

а) устанавливают расчетную схему и размеры расчетных пролетов и предварительные размеры сечений;

б) подсчитывают нагрузку на балку;

в) определяют расчетные усилия M и Q;

2) конструктивный расчет по I группе предельных состояний:

а) принимают классы бетона и арматуры с учетом эксплуатационных требований;

б) принятая высота сечения балки уточняется расчетом;

в) производят подбор сечений продольных стержней по изгибающим моментам (расчет прочности по нормальным сечениям);

г) выполняют расчет по наклонному сечению (устанавливают диаметр и шаг поперечных стержней);

д) вычисляют длину анкеровки рабочих стержней, обрываемых в пролете по эпюре изгибающих моментов М.

3. ПОРЯДОК И ПРИЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

3.1. ВЫБОР И ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНОЙ СХЕМЫ ЗДАНИЯ

Принимаем каркасно-оболочковую систему здания с шарнирным опиранием элементов перекрытия на наружные стены. При этом решении ветровая (горизонтальная) нагрузка воспринимается наружными стенами (оболочкой), а перекрытие воспринимает только вертикальные нагрузки.

Направление главных балок принимаем поперечным ввиду преимуществ перед продольным расположением.

Ребристое перекрытие с балочными плитами состоит из плиты, работающей в коротком направлении, второстепенных балок, главных балок и колонн. Все элементы монолитно связаны между собой и выполняются обычно из бетона класса В15...В20.

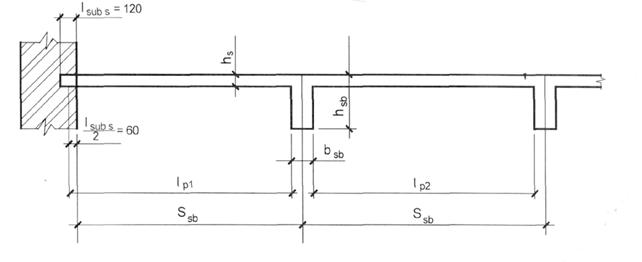

Конструктивная схема здания определяется сеткой колонн (рис.4), размеры сетки колонн – пролетами главных и второстепенных балок.

Данные для компоновки:

Главная балка Второстепенная балка

![]() = 6 – 9 м;

= 6 – 9 м; ![]() = 5 – 7 м;

= 5 – 7 м;

![]() =(1/8 – 1/15)

=(1/8 – 1/15) ![]() ;

; ![]() =(1/12 – 1/20)

=(1/12 – 1/20) ![]() ;

;

![]() =(0,3 – 0,5)

=(0,3 – 0,5) ![]() ;

; ![]() =(0,3 – 0,5)

=(0,3 – 0,5) ![]() ;

;

![]() =250 – 350мм.

=250 – 350мм. ![]() =200 – 250мм;

=200 – 250мм;

![]() =1,4 – 2,7 м.

=1,4 – 2,7 м.

Плита

![]() = 60 мм для промзданий и зависит от нагрузки:

= 60 мм для промзданий и зависит от нагрузки:

при vn £ 8 кН/![]() hs= 60-70 мм,

hs= 60-70 мм, ![]() = 120 мм в рабочем направлении;

= 120 мм в рабочем направлении;

vn = 8,5-12 кН/![]() hs= 80-90 мм,

hs= 80-90 мм, ![]() = 60 мм в нерабочем направлении;

= 60 мм в нерабочем направлении;

vn > 12 кН/![]() hs= 90-100 мм, пролет плиты ls определяется шагом второстепенных балок Ssb.

hs= 90-100 мм, пролет плиты ls определяется шагом второстепенных балок Ssb.

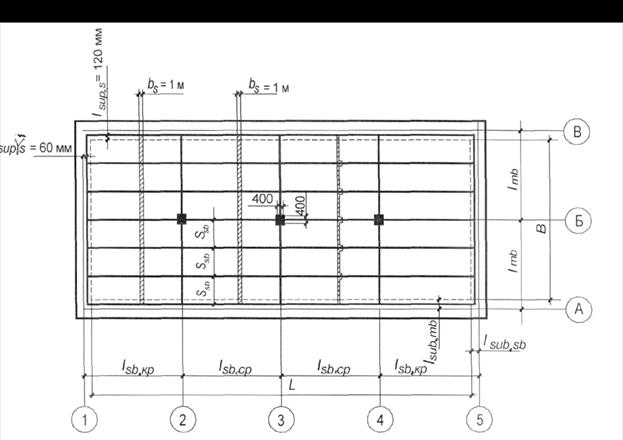

Рис. 4. Компоновочная схема здания

Изгибающие моменты в неразрезных балочных плитах и второстепенных балках при равных или отличающихся не более, чем на 20 % длиной пролетов определяют с учетом перераспределения моментов:

![]() = 0,8

= 0,8![]() .,

.,

![]() =0,8 ,

=0,8 ,

B=2 +(n-2) ,

B=1,6 +(n-2) ,

где n – число пролетов здания.

![]() .

.

Проверка:  .

.

Аналогично определяют и шаг колонн в продольном направлении:

L = 2 + (m-2) ,

где m - число пролетов в продольном направлении.

![]() =0,8

=0,8![]() , тогда L = 1,6

, тогда L = 1,6![]() + (m-2)

+ (m-2) ![]() .

.

.

.

Проверка:  .

.

Колонну принимаем 300 х 300 или 400 х 400 мм.

3.2. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ МОНОЛИТНОЙ ПЛИТЫ.

3.2.1. ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ И РАСЧЕТНОГО СЕЧЕНИЯ.

Плита перекрытия по заданию балочная, т. е. должно удовлетворяться условие  , где

, где ![]() =

= ;

;  . Если это соотношение меньше или равно 2, то уменьшают шаг второстепенных балок Ssb .

. Если это соотношение меньше или равно 2, то уменьшают шаг второстепенных балок Ssb .

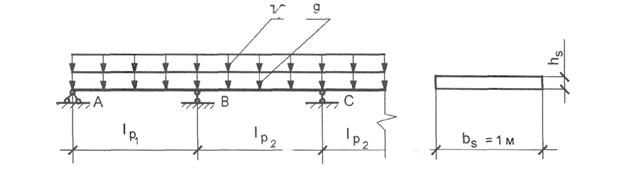

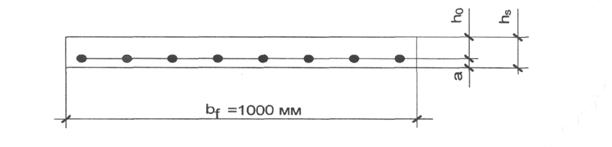

Балочные плиты работают в коротком направлении. Плита рассчитывается как многопролетная неразрезная балка. Для расчета плиты вырезаем полоску шириной ![]() =1м в крайнем и среднем пролетах здания и определяем необходимые геометрические данные (рис. 5):

=1м в крайнем и среднем пролетах здания и определяем необходимые геометрические данные (рис. 5):

lp1 – расчетная длина крайнего пролета: ![]() .

.

lp2 – расчетная длина среднего пролета:  .

.

hs – толщина плиты;

hsb – высота второстепенной балки;

bsb – ширина второстепенной балки;

lsup. s – длина площадки опирания плиты на стену; lsup s = 120 мм ( в рабочем направлении).

|

Рис. 5. Определение расчетных длин

Плита загружена равномерно распределенной нагрузкой и рассчитывается на основное сочетание нагрузок (рис. 6).

Рис. 6. Расчетная схема плиты и расчетное сечение:

g - расчетная постоянная нагрузка; v - расчетная временная нагрузка; q = g + v - полная нагрузка

Определяем действующую нагрузку на плиту (табл. 3):

Ширина грузовой площади А = 1 м.

Таблица 3

Вид нагрузки 1 | Подсчет 2 | Нормативная нагрузка, кН/м 3 | Коэффициент надежности по нагрузке gf 4 | Расчетная нагрузка, кН/м 5 |

Постоянная нагрузка | ||||

Собственный вес пола (см. задание) | gп кН/м2 ·1 м |

| 1,3 |

|

Собственный вес плиты | hs·bs ·25 кН/ |

| 1,1 |

|

Итого | gп = |

| ||

Временная нагрузка | ||||

Полезная (по заданию) | v· 1 м |

| gf |

|

Если v < 2кПа | то gf =1,3 | |||

Если v ³ 2кПа | то gf =1,2 (см.[3]) | |||

Итого |

| v | ||

Полная нагрузка |

| q=g+v |

3.2.2. СТАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПЛИТЫ (ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСИЛИЙ).

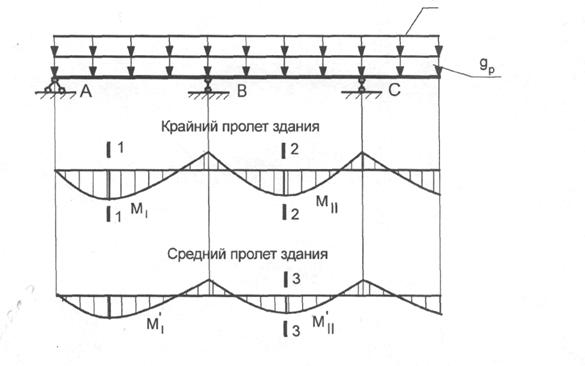

Изгибающие моменты определяются с учетом перераспределения усилий за счет пластической работы материалов (пластический шарнир) (рис. 7):

крайний пролет плиты

;

;

средний пролет плиты

|

.

.

Рис. 7. Эпюры моментов в крайнем и среднем пролетах здания

Для среднего пролета здания изгибающие моменты в средних пролетах плиты под влиянием распоров, возникающих за счет окаймления плиты по контуру монолитно связанными балками, уменьшаются на 20 %:

крайний пролет плиты

;

;

средний пролет плиты

.

.

Величину поперечных сил не определяют, ввиду того что тонкие плиты проектируют без постановки поперечной арматуры и, как правило, выполняются следующие условия:

![]()

![]()

3.2.3. КОНСТРУКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ПЛИТЫ.

1. Расчетные характеристики материалов принимаем по таблице [1]:

а) бетон

при ![]() < 8,5 кН/м2 обычно принимают В15;

< 8,5 кН/м2 обычно принимают В15;

при ![]() < 8,5 кН/м2 В 20;

< 8,5 кН/м2 В 20;

б) gn = 0,95 [3] - коэффициент надежности по назначению здания;

в) арматура

Вр-I d = 3,4,5, ![]() ;

;

A-II, A-III, d=6, 8, ![]() .

.

Плиты армируются обычно рулонными сетками с продольной рабочей арматурой кл. Вр-I (непрерывное армирование). При раздельном армировании применяются плоские сварные сетки с поперечной рабочей арматурой класса A-II, A-III.

2. Проверяем высоту сечения плиты. Задаемся x = 0,1 ... 0,15, определяем

![]() и вычисляем рабочую высоту сечения по формуле

и вычисляем рабочую высоту сечения по формуле

.

.

Полная высота сечения hs=h0s+a (рис. 8), где a=c+d; с – толщина защитного слоя бетона [1]; a - диаметр рабочей арматуры; высоту сечения hs принимаем кратной 10 мм.

Рис. 8. Сечение плиты

3. Подбираем сечение рабочей арматуры (см. приложение 4):

![]()

,

,

![]() = a- 0,008 Rb, ssR =Rs, 0,85-для тяжелого бетона,

= a- 0,008 Rb, ssR =Rs, 0,85-для тяжелого бетона,

ssc,u = 500 МПа при gbr < 1,

ssc,u = 400 МПа при gbr ³ 1.

.

.

Определяем площадь арматуры в следующих сечениях (см. эпюру моментов):

1-1

если

если ![]()

.

.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 |