МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СССР

ГОЛОВНОЙ СОВЕТ ПО ПРОГРАММЕ

«ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ»

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПЕРЕСТРОЙКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Информационная записка (предварительный анализ)

Зам. научного руководителя

программы "Общественное мнение"

к. э.н.

Научный руководитель исследования

к. ф.н.

Москва, 1987

Общественное мнение и перестройка Высшей школы. Информационная записка (предварительный анализ). Москва, 1987.

В период с 15 по 20 апреля 1987г. было проведено Всесоюзное исследование общественного мнения о ходе перестройки высшей школы страны. В исследовании приняли участие научные сотрудники Ленинградского, Белорусского, Казанского, Горьковского, Томского, Дальневосточного, Иркутского государственных университетов, Томского политехнических институтов, Московского авиационного института и НИИ автоматики и электромеханики (АЭМ) при Томском институте АСУ и радиоэлектроники.

Опрос прошел организованно при активном содействии исследовательской группе руководителей вузов, где проходило анкетирование.

Информация обработана системой "ЗОНД" на ВЦ НИИАЭМ. Исследование проведено во исполнении программы "Общественное мнение", утвержденной приказом Минвуза СССР № 000 от 01.01.2001 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Аннотация............................................................................................................................. 2

Введение................................................................................................................................ 5

ГЛАВА 1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПЕРЕСТРОЙКЕ И

ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕСТРОЙКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ.......................... 6

ГЛАВА 2. МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ О ПЕРЕСТРОЙКЕ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ........................................................................................ 9

ГЛАВА 3. МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ........... 12

ГЛАВА 4. МНЕНИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ О ПЕРЕСТРОЙКЕ 16

ГЛАВА 5.МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ И ИХ

ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ О ПЕРЕСТРОЙКЕ...................................................... 18

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ХОДА ПЕРЕСТРОЙКИ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ............................................ 21

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ,

ВЫСКАЗАННЫХ УЧАСТНИКАМИ ОПРОСА........................................ 23

Выводы................................................................................................................................... 31

ВВЕДЕНИЕ

Перестройка высшего образования, в стране ставит органы управления школой – от министерства до кафедр вузов — в новые, более сложные условия деятельности. "В этих условиях органам управления крайне необходима полная, точная и правдивая информация о реальном положении дел в любой сфере общественной жизни, о потребностях, интересах, ценностях, поведении общественных групп в той или иной ситуации, ровно как возможном влиянии их поведения на общественные процессы".[1]

Сегодня органы управления высшей школой не располагают такой информацией о состоянии объекта управления. Нельзя не отметить неразвитость обратной связи в системе, "вуз–министерство", она становится самым слабым звеном в управлении перестройкой высшего образования.

Проблемная ситуация исследования предстает как реальное противоречие в системе управления высшей школой тещу необходимой информацией о ходе перестройки высшей школы и существующей сегодня информационной базой о процессах, происходящих на всех этажах высшего образования в стране. Один из путей разрешения данной проблемы – это изучение общественного мнения широких масс об из изменениях в работе высшей школы.

Составным элементом управления является контроль. И сейчас остается в силе указание о том, что главная задача контроля не столько "ловить", "изобличать", сколько "уметь направлять". Главная задача контроля – "умелое исправление вовремя".[2] Общественного мнения студентов и работников высших учебных заведений: заведении о ходе перестройки служит формой социального контроля учащихся и трудящихся за выполнением решений партии и правительства в конкретном учебном заведении. Социологические исследования общественного мнения о перестройке высшего образования в стране выступают также – формой участия широких масс в управлении делами высшей школы.

Целью исследования было изучение общественного мнения профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников ВУЗов студенчества о ходе перестройки высшей школы в стране.

Ставились следующие задачи.

1. Определение уровня информированности общественности высшей школы о документах, определяющих основные направления перестройки.

2. Определение источников информированности общественности о – содержании документов по перестройке высшего образования.

3. Определение отношения различных категорий работников высшей школы и студентов к перестройке, изучение установок на перестройку своей деятельности и самооценок личной включенности в процесс перестройки.

4. Изучение уровня (актуальности) интереса общественного мнения к различным направлениям перестройки высшего образования.

5. изучение реакции (оценок) общественного мнения на конкретные предложения по перестройке работы высшей школы.

6. Получение оценок происходящих в высшей школе изменений.

7. Оценка стиля и методов руководства ВУЗами соответствующих министерств.

8. Выяснение мнения о причинах, сдерживающих ход перестройки в их вузе и в системе высшего образования в целом.

Объектом настоящего исследования являются мнения студентов, преподавателей вузов, научных работников вузов и руководителей высших учебных заведений.

Выборка исследования проектировалась как квотная, двухступенчатая. На первой ступени отбора выбран 31 вуз, представляющих различные регионы страны и отрасли подчиненности. Опрос проводился в 29 городах страны. На втором, этапе определен объем выборки и ее структура. В целом было опрошено 2827 человек. Отклонения структуры выборки от структуры, генеральной совокупности не превышает 3,5%. Относительная ошибка выборки (по адресным показателям) не превышает 5,6% (при значении доверительной вероятности, равной 0,95).

ГЛАВА 1. ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О ПЕРЕСТРОЙКЕ И ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕСТРОЙКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Главным критерием политической зрелости советских людей является отношение к перестройке. В полной мере это относится и к коллективам школы. Следует отметить, что за перестройку высшего образования в нашей стране отдают свои голоса (об этом свидетельствуют результаты данного исследования) все без исключения работники высших учебных заведений: преподаватели, студенты, руководители. Правда, следует сделать оговорку. За коренную цельности высшей школы выступают 74% преподавателей, 89% научных сотрудников и руководителей. Остальные по разным причинам считают, что изменения нужны лишь частичные. Такая уверенность в необходимости перестройки обусловливает естественный интерес к ней постоянного (руководителей, преподавателей и сотрудников) и временного (студентов) контингентов высших учебных заведений. Однако, если, высокий интерес к перестройке проявляют 100% руководителей и 91% преподавателей, то доля научных сотрудников и студентов, проявляющих высокий интерес к перестройке, несколько меньше. Каждый пятый научный сотрудник и каждый третий студент характеризуют свой интерес как умеренный. Чем это можно объяснить? Как показывают результаты исследования, прежде всего недостатками в пропаганде и разъяснении партийных документов о перестройке высшей школы. Подавляющее большинство работников вузов и студентов основным источником информации по перестройки назвали сообщения газет, телевидения и радио. Однако, и это общеизвестно, такая информация носит общий характер, не отражает специфических особенностей каждого из вузов. В процессе изучения этих документов должна осуществляться конкретизация поставленных в них задач, "привязка" к условиям" данного университета или института. Здесь основную роль должны были сыграть собрания вузовских коллективов, лекции, политические информации, доклады на единых политднях. Но эти каналы осуществления массово-политической работы использовались явно недостаточно. Так, например, высоко оценили собрания, обсуждавшие документы перестройки, лишь 39% преподавателей вузов страны, 22% научных сотрудников, 12% студентов. Политические информации, лекции и доклады на единых политднях в качестве источников информации были названы 12% научно-педагогических работников и студентов. Пожалуй, именно этим обстоятельствами можно объяснить уморенный интерес к перестройке у чисти студентов и научных сотрудников, о котором речь шла выше. Он вызван незнанием конкретных направлений перестройки донного вуза.

Есть и еще одна характерная деталь. Суть ее в том, что активное участие в перестройке может и должно базироваться на широкой гласности о разнообразных сторонах вузовской жизни, вызываться этой гласностью. Нет гласности – нет полной самоотдачи, нет ощущения личной причастности к этому большому и важному для страны делу. Информированность же студентов, преподавателей, научных сотрудников о проблемах вуза, как считают более 50% из них, в последнее время не увеличилась. Можно ли в такой ситуации говорить о том, что перестройка стала личным делом каждого?

В контексте сказанного уместно заметить и то, что вузы страны крайне слабо использовали имеющийся в их распоряжении интеллектуальный потенциал. для организации изучения документов перестройки в студенческих коллективах, на кафедрах и в научных подразделениях. Лишь 23% преподавателей и 5% научных сотрудников вузов участвовали, как они отмечают сами, в пропаганде и разъяснении основных направлений перестройки высшего образования. Возникает вопрос – кто, если не преподаватели и ведущие научные сотрудники, должны были осуществлять информационное и идеологическое обеспечение перестройки в своих вузах? Нет сомнения, что столь низкая их активность в этом деле не столько показатель личной незаинтересованности, сколько слабой организации, и в этой связи упрека заслуживают в первую очередь, руководители вузов и партийные комитеты.

Вот так формировалось общественное мнение о перестройке. Конечно, дело, но только в пропаганде, хотя именно она на первоначальных этапах нововведений играет существенную роль. Важны конкретные дела. Такие дела в вузах, конечно, были и есть. Но каков их размах? Насколько перестройка охватила всех участников перестройки от ректоров до студентов?

Таблица 1

Оценка хода перестройки вузовской общественностью

Ответы на вопросы | Контингент отвечающих на вопросы (%) | |||

Руководители | Преподаватели | Науч. сотр. | Студенты | |

Пока о перестройке идут только разговоры, а в сознании и в делах изменений нет | 13 | 32 | 45 | 56 |

В сознании изменения есть, а в поведении – нет | 22 | 22 | 33 | 33 |

В практической деятельности есть изменения, к лучшему | 30 | 23 | 10 | 7 |

Есть изменения к лучшему и в сознании в практической деятельности | 35 | 23 | 12 | 4 |

Преподавателям и студентам был задан вопрос: "Коснулись ли лично перемены?" 72% студентов отметили, что они либо не замечают воздействия перестройки, либо считают, что изменений никаких нет. Такого же мнения придерживаются и 40% преподавателей. Значит, можно предположить, что перестройка затрагивает далеко не всех в равной мере и распространяется по вертикали не очень быстро. Эта же тенденция подтверждается и в ответах на вопрос "Какое суждение о Ваших коллегах кажется Вам наиболее подходящим?" Обратимся к табл. 1, которая позволит нам взглянуть на один и тот не объект с разных сторон, с разных точек зрения.

Как видно из табл. 1 наиболее оптимистично настроены руководители. Среди них меньше всего (13%) давших наиболее низкую оценку ходу перестройки и больше всего давших ему высокую оценку (35%).

Другие категории респондентов (преподаватели, научные сотрудники, студенты) настроены несколько по-иному. Их оценки сложившейся ситуации более критичны. Особенно негативны оценки хода перестройки у научных сотрудников и студентов. Только 22% научных сотрудников и 11% студентов считают, что перемены воплощаются в конкретных делах (в тоже время так считают 65% руководителей). О чем это свидетельствует? Здесь возможно предположить два варианта объяснений: либо перестройка затронула пока только руководящие органы вузов, либо руководители, закрывая глаза на ее отсутствие, пытаются имитировать успешный ход перестройки в вузе, за который несут персональную ответственность. Инициатива снизу и умелое руководство сверху, объективная оценка ситуации являются определяющими для успеха перестройки. Здесь недопустимы формализм, "лакировка" и имитация активности. К сожалению, половина опрошенных руководителей не занимает принципиальной открытой позиции. Об этом свидетельствуют и ответы на вопрос: "Подает ли аппарат Вашего министерства пример вузовским коллективам в перестройке работы?" 49% руководителей не пожелали дать конкретную оценку деятельности вышестоящего органа, ограничившись выбором формулировки "затрудняюсь ответить определенно".

Перестройка высшей школы захватывает все более широкие слои вузовской общественности. Отношение же к ней различных категорий сотрудников вузов и студентов дифференцированное. По-разному шло формирование общественного мнения, различны и оценки хода преобразований. В чем же эти различия? Об этом пойдет речь ниже.

ГЛАВА 2. МНЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Общественное мнение преподавателей о необходимости и оценке происходящих в высшей школе изменений сформировалось, в основном, однозначно. Высок интерес преподавательского состава вузов к вопросам перестройки высшего образования. Не интересующихся вопросами перестройки нет, как показывает опрос, вообще, более 90% преподавателей отметили очень большой интерес и лишь 9% сказали, что интересуются этими вопросами умеренно. Данный интерес тем более необходимо учитывать, что он имеет своим фундаментом глубокую неудовлетворенность сложившейся системой высшего образования. Неудовлетворенность сегодня настолько велика, что3/4 преподавателей хотели бы изменений не частичных, а затрагивающих сами основы функционирования системы. Они считают, что многое в высшей школе надо изменить, многое надо ломать.

Таков общий фон. На этом фоне высокой заинтересованности в резком улучшении работы высшей школы есть основания считать, что перестройка не стала еще делом каждого. По сути, она была рождена вверху и спущена вниз в виде готовых постановлений и инструкций. О планируемых изменениях основная Масса преподавателей узнавала из газет, радио, телевидения (до 94%), а также от друзей и знакомых в неофициальной обстановке. Менее половины участвовали в обсуждении тех или иных материалов перестройки на собраниях, специально посвященных ей занятиях. Еще хуле дело обстоит с участием рядовых преподавателей в разъяснении основных направлений перестройки – лишь 23% осуществляют пропаганду ее идей на занятиях; лекциях, да еще 3% выступают по этим вопросам в печати, радио, телевидении. Отсюда не стоит удивляться, что лишь 60% преподавателей считают перестройку своим личным делом, остальные ее или не замечают, или считают, что она их не касается.

Несмотря на такие серьезные издержки, общее отношение к разработанным документам, регламентирующим перестройку, положительное. Лишь 11% преподавателей не высказывают своего положительного отношения к ней, остальные – за перестройку. Однако далее наблюдается размежевание: полностью одобряют принятые документы лишь 15% преподавателей; в основном одобряют – 56%; считают, что далеко не все намеченные меры в ней хороши – 20%. Эти данные свидетельствуют, что все еще значительная часть преподавателей не вовлечена в нее практически, ждет указаний сверху, выжидает, к чему все эти изменения приведут.

Через призму этого и следует сегодня рассматривать конкретное продвижение высшей школы на путях перестройки. Оно еще очень слабое и достигнуто в основном за счет резервов, лежащих на поверхности, за счет активизации человеческого фактора в условиях сохранившихся старых форм работы, старого материально-технического II финансового обеспечения.

Общий дух демократизации общественной жизни коснулся и высшей школы. Так, 45% преподавателей отмечают, что стало больше критических выступлений рядовых сотрудников в адрес руководства, 36% считают, что стали больше поощряться инициативные сотрудники, около половины преподавателей повысили требовательность и дисциплину. Около половины преподавателей отмечают улучшение организации учебного процесса, более добросовестное отношение преподавателей к своей работе, повышение их требовательности к студентам, рост профессионального уровня, улучшение информированности рядовых сотрудников по различным вопросам вузовской жизни, расширение студенческого самоуправления. Несколько улучшились подбор и расстановка кадров.

Ответим, однако, что руководители вузов дали более высокие оценки деятельности преподавателям: 75% деканов и заведующих кафедрами говорили, что отношение преподавателей к работе стало более добросовестным. Но здесь руководители, по сути дела, давали самооценку своей управленческой деятельности по активизации профессорско-преподавательского состава с выдачей желаемого за действительное. Мобилизация имеющегося потенциала высшей школы дала результаты. Так, по мнению 32% преподавателей, повысилась общественная активность студентов, на 15-20% выросло число студентов, заинтересованных в результатах учебы.

Что касается факторов долговременного действия, то они еще, по сути, себя не проявили. Более того, разрыв между тем старым, что уже ломается, и новым, которое еще не построено, дает о себе гнать не только незначительным улучшением, но и зачастую прямым ухудшением условий и преподавательского, и студенческого труда. Так, практически не растет обеспеченность студентов учебными пособиями. А в области общественных наук из-за излишней централизации учебно-методических публикаций 20% преподавателей видят прямое ухудшение положения. 22% преподавателей считают, что стали от них больше, требовать различной планово-отчетной документации, 25% отмечают увеличение учебной нагрузки, 54% преподавателей считают, что резко возросла нагрузка, связанная с руководством самостоятельной работой студентов. Хуже стали возможности публикации научных трудов, не изменились материально-техническое и финансовое обеспечение учебного процесса, продолжает расти число ненужных заседаний и совещаний. Отвлечения преподавателей на различные работы (в основном, сельскохозяйственные и строительные) увеличились по мнению 17% преподавателей.

В исследовании осуществлялась не только самооценка преподавателями уровня своей интеллигентности и профессиональных знаний. Дать свою оценку преподавателям по этим качествам было предложено и студентам. Обратимся к таблице 2.

Таблица 2

Оценка профессионального уровня и интеллигентности преподавателя

Параметры оценок | Преподаватели | Студенты (оценка) |

Оценка профессиональных качеств преподавателей | ||

Не знают | 2 | 4 |

Неудовлетворительно | 2 | 2 |

Удовлетворительно | 21 | 33 |

Хорошо | 65 | 47 |

Отлично | 10 | 14 |

Оценка интеллигентности преподавателей | ||

Не знают | 4 | 9 |

Неудовлетворительно | 5 | 7 |

Удовлетворительно | 39 | 30 |

Хорошо | 46 | 46 |

Отлично | 7 | 10 |

Очевидно, что оценка студентов более критична в вопросе, связанном с профессиональным уровнем преподавателя. Вряд ли следует искать этому объективные и субъективные причины. Гораздо важнее, чтобы сами преподаватели, оценивая уровень своей профессиональности, учитывали мнение своих учеников. Что касается интеллигентности преподавателей, то здесь мнение учеников и учителей едино: около 40% преподавателей обладают посредственным и даже низким уровнем культуры, интеллигентности и это беда высшей школы. Упущение и ответственность в этой области ликвидировать будет значительно труднее, нежели поднять профессиональную культуру профессорско-преподавательского состава вузов.

В этом отражается утрата высшей школы своих позиций культурного центра общества, рост технократизации обучения.

ГЛАВА 3. МНЕНИЕ СТУДЕНТОВ

О ПЕРЕСТРОЙКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Основными источниками информации о происходящей перестройке в высшей школе для студентов являлись: периодическая печать, радио и телевидение – 88%, обсуждение со знакомили, друзьями в непринужденной обстановке – 42%. В отличие от этого занятия в вузе по изучению документов о перестройке послужили таким источником только для 18% студентов, а политинформации, политдни и лекции – лишь 14%, обсуждение на собраниях – 12%.

Висок интерес к вопросам перестройки высшей школы: эти вопросы очень интересуют 58% студентов, интересуют умеренно – 41% и только 1% не проявляет интереса. Наиболее значителен интерес к вопросам перестройки среди студентов с высоким уровнем общественной активностью (67%), среди наиболее успевающих (61%) и обучающихся по обществоведческим специальностям (67%).

Мероприятия по перестройке в основном и полностью одобряют 56% студентов, считают, что "хороши далеко не все мероприятия" и "co многими из них трудно согласиться" – 23% , а 21% студентов затруднились определить свое отношение. Однако, по самооценке студентов, хорошо знакомы с документами по вопросам перестройки высшего образования только 11%, представляют основные положения – 72%. Мнение всего знакомы с этими документами студенты, отличающиеся низкой успеваемостью и низкой общественной активностью. При общем высоком интересе к перестройке среди студенчества около 20% студентов не знакомы с материалами по перестройке системы высшего образования, в то же время 96% из них проявляют интерес к этим проблемам. В плане общего социального прогноза их поведения можно предположить, что интерес к проблемам перестройки у этой группы студентов, не подкрепленный знаниями о ней, служит почвой для демагогических и пессимистических настроений.

Главное в перестройке для студентов – это учебный процесс. Как же оценивают они изменения в этой сфере? Улучшение организации учебного процесса отмечают 22 процента студентов, 71% считают, что изменений в этом отношении не произошло, а 6% указали ухудшение. При этом ухудшения отмечают 29% студентов естественных и только 13% – технических специальностей.

Наиболее значительные ухудшения отмечены студентами обществоведческих специальностей (15%).

Отвлечение студентов, от учебы на различные работы по мнению 60% опрошенных сохранило свои масштабы, указали на их рост 22% и 18% отметили их сокращение. Эта проблема вызывает большое недовольство студенчества, снижая качество подготовки и чревата моральными издержками.

Студенческое самоуправление по оценке 63% студентов не получило дополнительного развития, вместе с тем 33% указали на его расширение и только 4% – на его сокращение. В то же время предложений о конкретных формах расширения самоуправления от студентов не высказывалось.

По мнению 27% студентов учиться стало интереснее. 10% высказали противоположное мнение, а 64% не отметили изменений в этой сфере. Легче стало учиться 14% студентов, труднее – 37%, 49% не отметили изменений. При этом труднее учиться стало, в основном, слабоуспевающим студентам.

Отношение к учебе стало более добросовестным у 32%, не изменилось у 61% и стало менее добросовестным у 7%. Заинтересованность в результатах учебы, в развитии у себя качеств специалиста возросла у 60% студентов, у 36% – не изменилась и снизилась у 4% (наибольшее снижение заинтересованности – 7-8% – у студентов-обществоведов).

Следует отметить, что оценка, данная студентам преподавателями (по этим же параметрам) менее оптимистична. Более добросовестное; отношение к учебе у юношей и девушек отметили 21% преподавателей, а рост заинтересованности; в результатах учебы, в развитии специалиста – 24%. Таким образом, налицо либо завышенная самооценка студентов, либо повысившийся уровень требовательности преподавателей к обучаемым. В то же время оценка заинтересованности студентов в результатах учебы со стороны ректоров, проректоров, деканов и заведующих кафедрами оказалась следующей: 52% этих руководителей отметили заметное возрастание интереса студентов к учёбе.

Таблица 3

Профессиональные знания студентов, %

Вариант оценки | Студенты | Преподаватели, (оценка) |

Неудовлетворительно | 12 | 7 |

Удовлетворительно | 46 | 55 |

Хорошо | 35 | 28 |

Отлично | 4 | 2 |

По-видимому, рост интереса к учебе у студентов является бесспорным фактом. Оценки этого роста различны. Но то, что преподаватели дают самую низкую оценку этого роста, свидетельствует как о неумении воплотить этот интерес в результаты обучения, так и о неудовлетворенности студентов учебным процессом, которую преподаватели снять не могут.

Тот вывод можно отнести и к самооценкам студентов и оценке преподавателей профессиональных знаний обучаемых, приведенных в таблице 3.

В данной таблице должна быть еще одна позиция: "Оценку дать не могу". На ней хотелось бы остановиться особо. Если наличие 4% студентов, не сделавших самооценку, можно считать нормальным, то вряд ли можно мириться с тем, что оценку своим ученикам не смог дать каждый десятый (!) преподаватель.

Информированность по вопросам вузовской жизни возросла у 37% студентов и осталась без изменений у 58%. По-видимому, гласность, расширение демократических форм в вузах нуждаются в серьезном развитии.

Одной из важнейших характеристик личности советского специалиста и, следовательно, результатом коммунистического воспитания студенчества является уровень духовной культуры выпускников вузов. Неинтеллигентность молодого пополнения корпуса специалистов стала предметом критики воспитательной работы в вузах страны. Оценки студентов и преподавателей уровня интеллигентности студенческой молодежи (старшекурсников) выглядят следующим образом (см. таб.4)

Таблица 4

Оценка интеллигентности студентов, %

Варианты оценок | Студенты (самооценка) | Преподаватели (оценка) |

Не знают | 7 | 9 |

Неудовлетворительно | 14 | 15 |

Удовлетворительно | 46 | 58 |

Хорошо | 32 | 16 |

Отлично | 2 | 1 |

Таким образом, по мнению 60% студентов и 73% преподавателей студенты-старшекурсники не могут называться интеллигентными людьми и вряд ли еще один – два года, оставшиеся до получения диплома, существенно изменят духовный облик дипломированных выпускников высшей школы.

32% студентов в основном удовлетворены содержанием занятий по специальным дисциплинам, 44% – не совсем удовлетворены и не удовлетворены – 24%. По экономике, организации и управлению содержанием занятий удовлетворены в основном 22%, не совсем – 24%, не удовлетворены 12% студентов.

Важно отметить, что, по мнению студентов, перестройка уже оказала заметное воздействие на 28% студентов, не замечают этого 54% и отметили, что перемен по сути дела нет – 12%.

Определенное влияние на оценку оказывает социальное происхождение и общественная активность студенчества. Воздействие перестройки лично на себе отметили 34% студентов, происходящее из рабочих и крестьянских семей и 25% – из семей служащих; 40% студентов, активных в общественной жизни, и только 21% – среди тех, кто не занимается общественной работой. Одновременно с этим высок уровень критичности в оценке перестройки.

ГЛАВА 4. МНЕНИЕ НАУЧНЫХ СОТРУДНИКОВ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ О ПЕРЕСТРОЙКЕ

Все группы научных работников высшей школы примерно в одинаковой степени интересуются перестройкой высшей школы: 81% проявляют высокий интерес к этим процессам. Единодушны высказывания о необходимости перестройки – нет ни одного человека, который усомнился бы в этом, но при этом только 89% утверждают, что нужна кардинальная перестройка, а 11% склонны считать, что достаточно частичных изменений.

Полностью или в основном одобряют конкретные положения перестройки 60% научных работников, в том числе 81% руководителей научных подразделении. Почти четверть считают, однако, что хороши далеко не все мероприятия (среди старших научных сотрудников одна треть).

Есть ли реальные достижения в перестройке высшей школы, осознаваемые научной общественностью вузов? Очень важно, что 55% научных сотрудников, в то же время, говорят о перестройке в сознании и практической деятельности как "имеющем место" социальном факте.

В каких конкретно сторонах деятельности своих вузов видят изменения научные сотрудники? Две трети сотрудников считают, что в реальных действиях никаких изменений не произошло. 65% заявляют, что нет сдвигов в отношении работников к своей работе. Прежними остались условия повышения квалификации – это мнение 78% научных сотрудников, 80% не замечают сдвигов в организации нужной работы. Самый больной вопрос – материально-техническое и финансовое обеспечение научных исследований: 65% не видят изменений, а 21% говорят о продолжающемся ухудшении дел, в этой области. Разделились мнения по поводу числа заседаний и совещаний: пятая часть отмечает их возрастание, четвертая часть говорит об уменьшении их, 54% не видят сдвигов. По мнению научных работников, количество циркулирующих бумаг не уменьшилось, более того, треть опрошенных отмечают возрастание бумажного потока. Сокращенно практики отвлечения сотрудников от основной работы отмечают лишь 15%, столько же отмечают рост отвлечений. Возросла информированность научных сотрудников в вопросах вузовской жизни: отмечают 36% вузовских ученых.

Безусловно, стало больше критических выступлений рядовых сотрудников в адрес руководителей (42%), в то же время 54% не замечают этого, 35% считают, что инициатива работников стала поощряться, 27% отмечают возрастание своей удовлетворенности работой, 15% – снижение.

Большие резервы таит в себе новая система оплаты труда научных работников. Здесь мнения едины: новые должности и оклада внутри подразделений больше определены по мнению 82% сотрудников справедливо, 92% согласны с оценкой своего труда аттестационной комиссией. Есть заметные сдвиги в возрастании к уровню (качеству) научной работы — мнение всех научных сотрудников, 35% отмечают возрастание инициативности работников, скромнее успехи в сокращении численности сотрудников, а следовательно, и в росте заработной платы. Проблема приведения оплаты труда в соответствие с его количеством и качеством остается открытой.

ГЛАВА 5.МНЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВУЗОВ И ИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ О ПЕРЕСТРОЙКЕ

Подавляющее большинство 80% считает, что многое в деятельности высшей школы необходимо изменить, остальные считают, что нужны; частичные изменения.

Оценка мероприятий по перестройке высшей школы не столь единодушна: половина руководителей одобряют эти мероприятия в основном, 34% – полностью и 16% относится к предлагаемым мерам критично, считая, что хороши далеко не все мероприятия.

Оценка хода перестройки руководителями довольно мажорна. Так, в общей сложности 68% руководителей полагают, что есть изменения в сознании и в практической деятельности сотрудников; из всей вузовской общественности именно в оценках руководителей больше всего удовлетворенности ходом перестройки. Оценки руководства вузов находятся в наибольшем диссонансе с оценками студенчества.

Следует отметить незначительную долю руководителей (1-3%), которые упоминают об успехах своего вуза в том или ином виде деятельности. Не вызывает сомнения, что в вузах есть определенные достижения, передовой опыт, о котором можно и нужно говорить. Так что "скромность" руководителей в данном случае, вероятно, есть отражение сложившегося в стране критического настроения и оценкам своих результатов.

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство (от 54 до 71%) называет в качестве наиболее острых те проблемы, решение которых непосредственно не зависит от администрации вуза, а именно:

– уровень подготовки абитуриентов – 57%;

– материально-техническая база учебного процесса – 71%,

– материально-техническая база научных исследований – 63%;

– жилищно-бытовые условия студентов в общежитии – 54% (среди председателей профкома – 100%);

– жилищный вопрос сотрудников – 69%.

Те же проблемы, решение которых является результатом деятельности администрации, оцениваются преимущественно как "терпимые" или даже отмечаются, что здесь "нет проблем".

Сюда, прежде всего, можно отнести оценку профессионального уровня преподавателей и научных сотрудников, которые только 4% руководителей был определен как острая проблема. Еще благодушное высказывания 27% членов ректоратов и трети деканов, считающих, что в профессиональной подготовке преподавателей нет проблем. Примерно также били оценены вопросы стиля работы ректората, парткoмa, состояния гласности и социально-психологического климата в вузе (всего 3 – 11% руководителей оценивают их как острые проблемы).

То жe самое можно сказать об оценке эффективности научных исследований, вкладе вуза в социально-экономическое развитие района, подборе и расстановке кадров, использовании выпускников на производстве (только 15-27% оценили эти проблемы как острые).

Нельзя не обратить внимания на существенное расхождение оценок внутри руководства вузов и их подразделений. Доля членов ректоратов, не видящих (или не желающих замечать) проблем в подборе и расстановке кадров, в использовании кадров специалистов на производстве, в расширении гласности и т. д. в два раза выше, чем, скажем, среди заведующих кафедрами вузов. Единственная область, зависящая от деятельности руководства вузов, где, по мнению опрошенных, есть острая проблема (46%) – это организация досуга студентов. Причем более критически здесь настроены секретари комитетов ВЛКСМ и заведующие кафедрами (соответственно, 71% и 53%) отметив наличие здесь серьезных проблем, тогда как остро воспринимает положение дел с досугом студентов лишь четверть ректоров и проректоров.

Тон в перестройке высшей школы в стране должны задавать штабы отраслей – министерства, показывать пример нового мышления и преобразующей деятельности не только словами и призывами, но и делами.

Половина руководителей уклонилась от оценки работы аппарата министерств, высказывая, свое мнение о работе своего министерства и, думается, имели возможность компетентно оценить ход перестройки в деятельности своих министерств. Мнения руководителей вузов о деятельности своих министерств распределились следующим образом:

56% – сохранилось число документов между вузом и министерством;

49% – вузы получили больше самостоятельности в решении ряда вопросов;

40% – инициатива вузов стала получать поддержку в министерстве;

39% – уменьшилась мелочная опека;

26% – улучшился деловой контроль зa деятельностью вузов со стороны министерства.

Вместе с тем скромно оцениваются сдвиги в повышении оперативности работы аппарата министерства (14%), улучшении планировании подготовки специалистов (10%) и повышении обоснованности решений (9%), повышение культуры общения сотрудников (8%).

Всего 3% руководителей отмечают рост квалификации и компетентности кадров аппарата министерств. Только три процента утверждают, что интегральная оценка деятельности вузов стала справедливее. Наметилась тенденция демократизации управления в отраслях, вместе с тем, в выполнении управленческих функций самим аппаратом, а также в уровне квалификации и культуре общения сотрудников сдвигов практически нет, только каждый четвертый (25%) отмечает улучшение стиля работы министерства в целом. Слом бюрократического стиля в управления еще не произошел.

Оценивая долю сотрудников министерства, подающих пример перестройки работы, треть руководителей указала, что есть отдельные товарищи, и почти половина уклонилась от ответа на этот вопрос.

Лишь каждый девятый (12%) отметил, что многие сотрудники аппарата министерства, с которыми приходится работать, показывают пример перестройки и 48% отметили, что с такими работниками они не встречались.

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ОТРАСЛЕВЫЕ

ОСОБЕННОСТИ ХОДА ПЕРЕСТРОЙКИ

ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Региональные особенности проявлялись в отклонениях от значений показателей, выявленных в результате Всесоюзного исследования по проблеме перестройки высшей школы. Интегральная оценка строилась как сумма отклонений по изучаемым позициям деятельности вуза в анкетах. Отклонения измерялись по следующей шкале: лучше (+1), хуже (–1), на среднем по стране уровне (0). Оценки приведены в таблице 5.

Таблица 5

Интегральная оценка хода перестройки по регионам

Контингент опрошенных | Регионы | |||

Западные республики СССР | РСФСР | Закавказье | Средняя Азия и Казахстан | |

Преподаватели | + 15 | – 5 | – 10 | + 5 |

Сотрудники | + 24 | + 3 | – 19 | + 4 |

Студенты | + 9 | – 6 | + 4 | + 11 |

Итого | + 48 | – 8 | – 25 | + 20 |

Из таблицы видно, что по данным опроса лучше складывается ситуация в Западных республиках СССР (Прибалтика, Белоруссия, Украина и Молдавия) и хуже, чем по стране обстоят дела в республиках Закавказья (Армения; Грузия, Азербайджан).

Существенные отличия оценок преподавателей вузов Закавказья от средних по стране в сторону ухудшения зафиксированы по вопросам материально-технического обеспечения учебного процесса, требовательности и дисциплины.

Две трети научных сотрудников этих республик отмечают лишь разговоры вокруг перестройки в своих вузах, 43% указали на несправедливость в распределении должностей и окладов, 40% не согласны с оценкой их труда аттестационной комиссией.

В Западных республиках страны лучше, чем по стране, отмечаются рост студенческого самоуправления, уменьшение отвлечений сотрудников и студентов (оценка в два раза ниже, чем по стране), рост самостоятельной работы студентов.

Изменения в сознании и поведении студентов связаны с изменениями в организации учебного процесса. Совершенствование этого процесса отмечают студенты среднеазиатских и казахских вузов (42%) и Закавказья (35%). Рост требовательности преподавателей к студентам также отмечают во всех районах, кроме РСФСР. Рост личного интереса к учебе фиксируют 52% студентов в Средней Азии и Казахстане и 43% в Закавказье и только 25% в РСФСР. Заинтересованность в результатах своей учебы наиболее высока для студентов среднеазиатского региона. В то же время в вузах Средней Азии и Казахстана сильно возросли требования студентов к качеству преподавания. Около половины студентов Средней Азии и Казахстана оценили качество профессиональной подготовки своих преподавателей на неудовлетворительно и удовлетворительно.

Думается, что более высокие оценки студентов Средней Азии и Казахстана хода перестройки в своих вузах тесно связаны с более интенсивным обновлением и других сфер жизнедеятельности этих республик.

42% студентов Азиатского региона считают, что перестройка оказывает лично на них воздействие (в РСФСР так считают 23% студентов). В вузах России самая высокая доля (60%) студенчества, считающих, что о перестройке идут только разговоры.

Наблюдается дифференциация оценок хода перестройки преподавателями вузов различной подчиненности. Существенно отслоняются от средних по стране в худшую сторону оценки следующих сторон жизнедеятельности преподавателями вузов следующих министерств:

– отношение преподавателей к работе – МИНПРОС;

– требовательность преподавателей к знаниям студентов – МИНПРОС;

– инициативность студентов – МИНЗДРАВ;

– студенческое самоуправление – МИНЗДРАВ;

– заинтересованность студентов в учебе – МИНЗДРАВ;

– питание в столовых – МИНПРОС, МИНЗДРАВ;

– планово-отчетная документация – МИНПРОС, МИНЗДРАВ;

– отвлечение студентов от учебы – МИНВУЗ;

– интеллигентность преподавателей – АГРОПРОМ.

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАМЕЧАНИЙ, ВЫСКАЗАННЫХ УЧАСТНИКАМИ ОПРОСА

Общая установка участников опроса – позитивная. 80% из ответивших на открытые вопросы, независимо от должностных позиций, ожидают положительных результатов от текущего процесса перестройки, из них 50% – настроены оптимистически: "Основные направления перестройки продиктованы временем"; а 30% требуют усиления контроля за перестройкой; 20% – имеют скептическое отношение. Симптоматично, что преодоление трудностей перестройки опрашиваемые связывают с необходимостью повышения социальной роли образования в целом. "Перестройка, высшего образования должна опережать перестройку в других сферах нашего общества. Пока много говорят о "человеческом факторе", но не связывают это с образованием" (Томский политехнический).

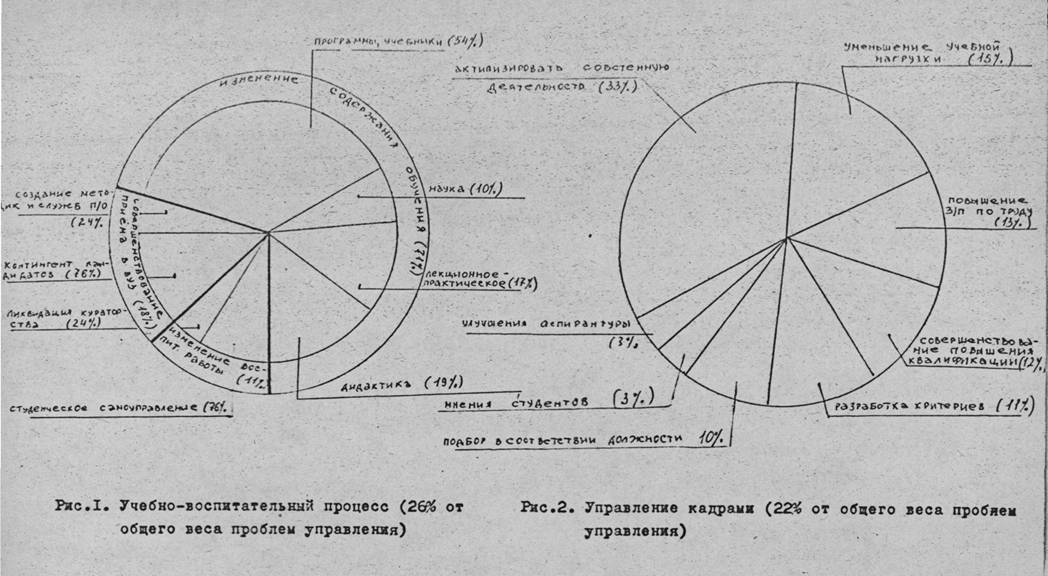

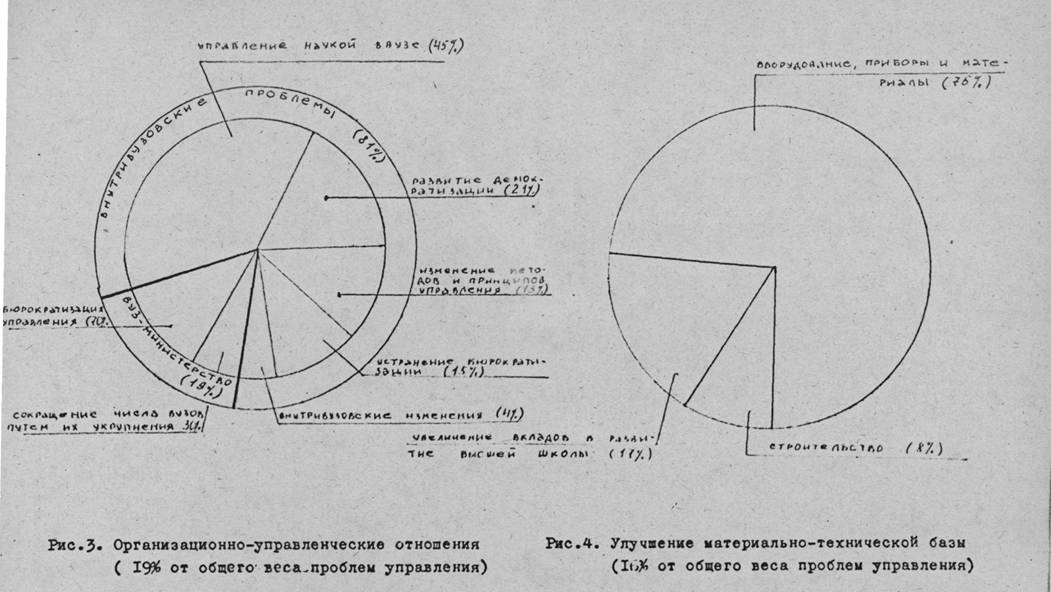

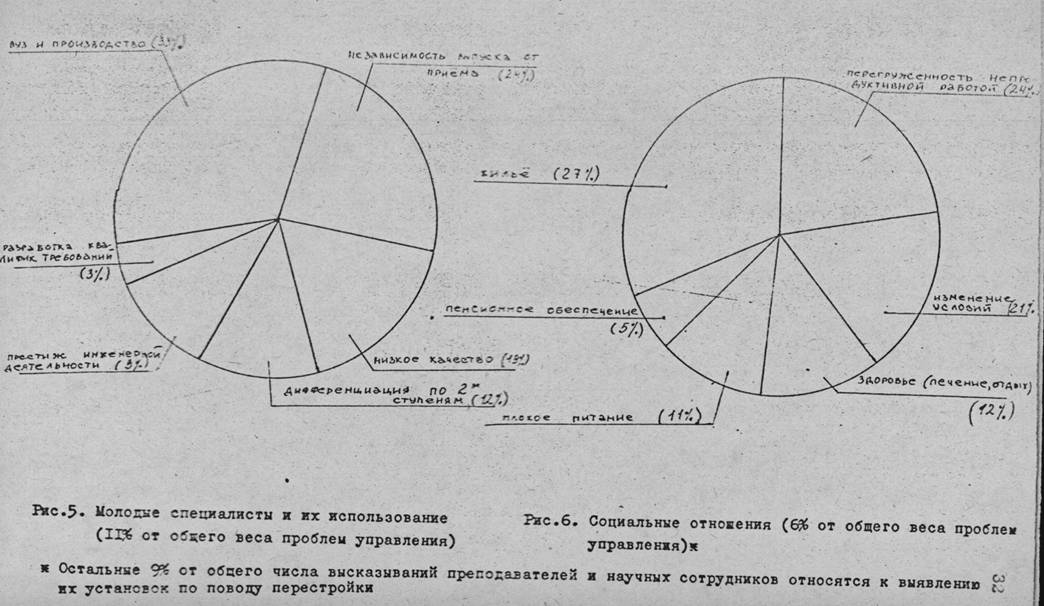

На рисунках 1 -6 приведены распределения мнений, высказанных участниками опроса по проблемам перестройки высшей школы. Наибольшее внимание привлекли вопросы изменения учебного процесса (26%), кадровая проблематика (22%), организационно-управленческие проблемы (19%), улучшение материально-технической базы (16%), проблема качества молодых специалистов и их использование (11%), проблема социального развития (6%).

Предложения по перестройке учебно-воспитательного процесса

Перестройка учебно-воспитательного процесса, по мнению работников вуза, состоит в:

– изменении содержания обучения – 71%;

– изменении воспитательной работы -11%;

– совершенствовании приема в вуз – 18%.

Предлагается поднять качество учебников: "По ряду дисциплин выпустить не один, а несколько конкурирующих учебников" (Кишинев, мединститут); "В учебные планы ввести курсы патентоведения, иначе безграмотность инженера в вопросах изобретательства невозможно ликвидировать" (Воронеж).

Изменение воспитательного процесса, его оживление требуют, по мнению опрошенных, немедленного устранения опеки со стороны преподавателей и развития студенческого самоуправления. Заорганизованность воспитания извне парализует активность студента, активизация самоуправления является ключевым моментом воспитательной работы.

Предложения по работе с кадрами

Результаты, опроса показывают, что тезис "кадры решают все" сейчас не менее актуален, чем в 30-е годы. Как основной ресурс повышения качества работники вуза предлагают активизировать собственную деятельность (33%). Такой подход выступает индикатором необходимости изживания имеющих достаточно широкое распространение "рентных установок" работников высшей школы, получающих зарплату за должность и за звание, а не за продуктивность.

Оплата по труду, с точки зрения опрошенных, явится стимулом развития качеств профессиональной деятельности. "Привести к общему знаменателю нормы учебной нагрузки для одинаковых категорий преподавателей, т. е. восстановить социальную справедливость. При утверждении новых учебных планов обязательно анализировать, как скажется это на преподавателях" (Харьков, с/х институт).

Нормативными средствами определения качества явится разработка критериев аттестации (11%). Эта работа уже началась в вузе. Однако, по мнению научных сотрудников, "Переаттестацию надо проводить тоньше, тщательнее и обязательно с конкретными выводами. Не реже, чем через 3 года обновлять знания на стажировке" (Владивосток, университет). Начинает работать новый критерий оценки качества – мнения студентов о профессиональной деятельности преподавателя.

Преподаватели считают, что необходимо "предоставить студентам официальное право давать оценку мастерству преподавателя".

Предложения по организационно-управленческим проблемам

Во время опроса высказаны предложения по разработке конкретных нормативов (правовых, экономических, организационных) деятельности вузов, усовершенствованию организационно-структурного взаимодействия (внутривузовского, вуз – территория, вуз – министерство), стилю руководства на разных уровнях управления.

Управление развитием вуза с точки зрения преподавателей и научных сотрудников в значительной мере определяется развитием науки в вузе (44%). Тактика выбора темы исследований зачастую носят "кулуарный характер", что обусловливает большой разрыв между потребностями народного хозяйства и результатами НИР. Опрошенные четко фиксируют этот разрыв. При организации НИР в вузе необходимо разорвать существующую цепочку: постановка задачи, выдача задания, получение решений, проведете исследования. Сейчас научные группы подразделений и кафедр фактически формулируют себе задания сами. Это чрезвычайно вредная связь "задача – решение". Это приводит к усилению бюрократических тенденций управления наукой в вузе через систему НИЧа; дает основания наращивать "сопроводительные аппараты" научных подразделений. Увеличивается число "обслуживающих работников" в структуре науки, которые вносят чрезмерный стиль администрирования. Необходимо отметить, что в высказываниях часто встречаются негативные оценки качества работы руководителей НИЧа.

Устранение данного положения дел, по мнению работников вуза, возможно через развитие демократизации управления, в частности, через выборность новых руководителей, сокращающих "администрирование в управлении".

Предлагается:

– "На должность ректора, проректоров избирать на ученом совете" (Ленинград).

– "Сократить число чиновников управленческого аппарата и за счет этого увеличить число преподавателей, учебно-вспомогательный аппарат для обеспечения качественного учебного процесса" (Москва),

Для обеспечения процесса перестройки от "верхнего эшелона" ожидается: "разработка концепции высшего образования", подготовка полноценных нормативных документов, доводящих директивные постановления до правовых; и, наконец, отказ от административных и бюрократических форм управления. Однако, как уже указывалось, нужно время и обучение персонала, чтобы обеспечить работу аппарата в рамках ожидаемых требований. На сегодняшний день участники опроса предлагают:

– "Максимально обновить аппарат министерства. Изменить структуру Минвуза. Вместо функциональных управлений создать управление по руководству: 1) набором студентов; 2) подготовкой студентов; 3) распределением и использованием специалистов" (Харьков, с/х институт);

– "Права и обязанности вуза четко очертить. Особенно в фондах расширить самостоятельность подразделений. За результаты – ответственность" (Каунас, ПИ);

– "Более четко формулировать приказы и другие распоряжения, издаваемые Минвузом, т. к. они содержат много неясностей и противоречий (например, приказ и 660 "Правила приема в вуз в 1987 г.")" (Архангельск, пединститут);

– "Перестройка должна быть более глубокой в направлении создания "блочной" структуры в образовании" (Фрунзе, с/х институт).

Из всех групп респондентов для студентов наиболее характерна плохая заполняемость открытых вопросов (24% от числа опрошенных). Вряд ли отсутствие ответа свидетельствует об отсутствии проблем в студенческой среде. Скорее это говорит о неверии в то, что от студенческих предложений что-то изменится.

Наиболее крупные узловые проблемы, затронутые студентами, можно объединить в 3 блока: совершенствование учебного процесса (47%), развитие студенческой инициативы в управлении (24%), вопросы соцкультбыта (23%).

Каждый второй студент отмечает необходимость совершенствования учебного процесса. Внутри этого блока наибольший вес получили предложения, связанные с повышением качества преподавания (31%) "Почему-то требуют от студента, а не видно, что преподаватели "перестроились", "качество преподавания осталось на прежнем уровне" (Киев, университет), и с необходимостью "увеличения объема производственной практики" (36%). На это указывают и преподаватели и сотрудники вуза. Но важно понимание этой проблемы самими студентами.

Высказывались предложения по увеличению времени для самостоятельной работы, особенно у старшекурсников, индивидуализации обучения (18%).

Во втором блоке (развитие студенческой инициативы) хотелось бы обратить внимание на группу высказываний, связанных с проблемой взаимопонимания преподавателей и студентов (40%). Каждое второе суждение этой группы констатирует сложность взаимоотношений студентов с администрацией: "Все постановления остаются на бумаге", "Властьимущие не заинтересованы в переменах", "Взаимоотношения преподавателей и студентов, к сожалению, это дорога с односторонним движением. Более того, некоторые преподаватели относятся к студентам как к серой массе" (Киев, госуниверситет), "Демократия и гласность просто отсутствуют" (Харьков, с/х институт; Воронеж, университет; Одесса, педагогический институт и т. д.). С этим теснейшим образом связаны вопросы развития студенческого самоуправления (15%).

Для студентов актуальны вопросы социально-культурного направления: жить в общежитии (питание, повседневность, досуг – 55%). "Плохое питание, которое влияет на настроение и на желанно заниматься"; "Быт – сплошное недоразумение и тихий ужас" (Новосибирск, НЭТИ). Немало претензий семейных студентов – 21%. "Не решены вопросы льгот для студенток – мам". 24% ответивших студентов указывают на слабое спортивное оснащение вузов.

ВЫВОДЫ

1. Идея перестройки высшего образования оказала огромное воздействие на умы и настроения всех работников высшей школы студентов. Перестройка породила уверенность в преобразованиях, дала всплеск социальной активности. В то же время имеет место критическое отношение к перестройке, обусловленное неудовлетворением ожиданий, неподкреплением реальными действиями. Перестройка идет, прежде всего, за счет мобилизации имеющегося потенциала. Несомненно и то, что идея перестройки захватывает все более широкие слои, становится реальной силой.

2. Гласность является необходимым элементом перестройки. Однако, ее уровень пока мал. Ожидания от перестройки превышают возможности общества. Информированность об этом в высшей школе низка. Это создает условия порождения пессимистических настроений. Зародившись в верхних эшелонах власти, идея перестройки "дата" вузам. Социальную напряженность ее внедрения может снять только расширение гласности, демократизация управления, т. е. условия личной причастности вузовской общественности к перестройке. Этот процесс явится и нейтрализирующим к еще сильным бюрократическим тенденциям.

3. Пропаганда идей перестройки носила формальный характер. Вовлеченность в эту работу преподавателей, ученых, руководителей вузов невелика. Особенно низка в этом деле роль преподавателей кафедр общественных наук.

4. Отмечается довольно низкий уровень оценок профессиональных качеств преподавателей и уровень их интеллигентности. Если первая проблема может, быть решена довольно быстро путем института переподготовок, то вторая свидетельствует об утрате высшей школой своих былых позиций культурного центра общества. Низкий уровень интеллигентности воспроизводится и в студенчестве. Гуманизация общества высшей школой – это проблема, по-видимому, весьма глубокая и долговременная.

5. Имеет место стремление руководителей вузов завышать (по сравнению с оценками профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников и студентов) оценку хода перестройкой. По-видимому, это связано и с большей информированностью руководителей вузов, но и со стремлением выдать желаемое за действительное. Первое свидетельствует о низком уровне гласности, второе – о сохранившихся стереотипах руководства прошлых лет по проведению очередной кампании. Руководители считают проблемами только те вопросы, решение которых мало от них зависит, но тем же вопросам, которые оценивают деятельность администрации, руководители отмечают благоприятное положение дел.

6. Студенчество проявляет огромный интерес к идеям перестройки. Проблему видят, во-первых, в изменении учебно-воспитательного процесса, предлагают увеличение времени для самостоятельной работы, практических занятий, и, во-вторых, в изменении взаимоотношений с администрацией вузов путем расширения форм самоуправления.

7. Деятельность министерств вызывает преимущественно критическую оценку. Вузовская общественность ждет новых правовых, экономических, организационных нормативов своей деятельности, новых учебно-методических материалов. По мнению общественности, аппараты министерств не справляются с этой задачей, не являя пример перестройки. Высказывались предложения обновления аппаратов министерств и их сокращения.

8. Имеет место дифференциация мнений и ходе перестройки по регионам страны. Успешнее идут дела, по мнению общественности, в республиках Прибалтики, Белоруссии, Украине, Молдавии. Лучше, чем в целом по стране, идет перестройка в республиках Средней Азии и Казахстана. Ниже среднего по стране уровня отмечается ход перестройки в России и значительно хуже – в республиках Закавказья. Эта дифференциация, по-видимому, сильно связана с процессами преобразований в других сферах общественной жизни.

9. Перестройка системы высшего образования переживает первые шаги. Механизм этих преобразований вузовская общественность (особенно студенчество) представляют слабо. Высказывались предложения разработки программы реализации концепции перестройки в организационном, экономическом и учебно-воспитательном аспектах, как в целом по стране, так и в каждом вузе.

[1] Перестройка и социология. – Правда,1987, 6 февраля.

[2] Ленин . собр. соч., т. 44, с. 127.