Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Мордовский государственный университет

имени Н. П. ОГАРЕВА»

Факультет географический

Кафедра геоэкологии и ландшафтного планирования

Учебно-методический комплект дисциплины: «Геоэкология Мордовии»

|

УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой _________ «___» _____________ 2007 г. |

Конспект лекций

Специальность 020804 «Геоэкология»

Ведущий лектор:

,

преподаватель кафедры геоэкологии и ландшафтного планирования

Одобрен на заседании кафедры

«___» _________ 2007 г. протокол № _________

Саранск

2007

|

Лекция № 1

Тема: Введение. Основы региональной геоэкологии.

Сущность геоэкологического анализа территории.

Геоэкосистемы как объекты изучения геоэкологии

1. Объект изучения, цели и задачи региональной геоэкологии.

2. Сущность геоэкологического анализа территории.

3. Общее представление о геоэкосистемах

4. Типы региональных геоэкосистем

5. Иерархические уровни региональных геоэкосистем

6. Потенциал и социально-экономические функции геоэкосистем

![]() 1. Объект изучения, цели и задачи региональной геоэкологии. Геоэкология сочетает био - и антропоцентричность экологического подхода с полицентричностью и территориальностью (учётом пространственной неоднородности среды) географических исследований. В литературе пока не сложилось чёткого представления о содержании геоэкологии, но, по мнению многих исследователей, она изучает антропогенные изменения территориальных систем и их компонентов, а также последствия этих изменений, влияющие на экологическое состояние среды, жизнь и деятельность человека. Геоэкологический подход позволяет учесть конкретные физико-географические условия и пространственные различия территорий и акваторий и одновременно определить последствия изменений ландшафтов и экосистем, оказывающие влияние на качество окружающей человека среды.

1. Объект изучения, цели и задачи региональной геоэкологии. Геоэкология сочетает био - и антропоцентричность экологического подхода с полицентричностью и территориальностью (учётом пространственной неоднородности среды) географических исследований. В литературе пока не сложилось чёткого представления о содержании геоэкологии, но, по мнению многих исследователей, она изучает антропогенные изменения территориальных систем и их компонентов, а также последствия этих изменений, влияющие на экологическое состояние среды, жизнь и деятельность человека. Геоэкологический подход позволяет учесть конкретные физико-географические условия и пространственные различия территорий и акваторий и одновременно определить последствия изменений ландшафтов и экосистем, оказывающие влияние на качество окружающей человека среды.

Цель геоэкологии - поиск разумных и приемлемых компромиссов между природой, населением и производством, интересы которых находятся в постоянном противоречии (Поздеев, 1999). Основная задача данного научного направления - пространственно-временной анализ взаимоотношения человека с природной средой в конкретных физико-географических и социально-экономических условиях территорий и акваторий.

В качестве объектов изучения геоэкологии выступают геоэкосистемы - относительно обособленные территориальные и аквальные системы, в пределах которых тесно взаимодействуют природные, хозяйственные и социальные компоненты среды. Они включают природно-территориальные комплексы с присущими им биоценозами и территориально-производственные комплексы с их социально-экономическими проблемами. Можно выделить три иерархических уровня геоэкосистем: глобальный, региональный и локальный. На первом уровне объектом исследования являются сочетания геоэкосистем в масштабе географической оболочки (биосферы, в понимании ), на втором - геоэкосистемы регионального уровня, на третьем - геоэкосистемы локального уровня.

Среди объектов геоэкологии выделяются территориальные и аквальные системы регионального уровня. Их изучение приобретает особое значение в условиях громадной территории Российской Федерации. Региональные геоэкосистемы характеризуются значительными размерами, сложной пространственно-временной структурой, сочетанием различных видов природопользования. Природа многих регионов испытывает интенсивное антропогенное воздействие, последствия которого (истощение природных ресурсов, загрязнение среды и др.) часто принимают региональный характер. Соответственно и переход к устойчивому развитию таких территорий возможен лишь на основе регионального подхода. В этой ситуации выделение региональной геоэкологии как направления, изучающего экологические последствия антропогенных изменений геоэкосистем региональной размерности, представляется вполне правомерным.

Важнейшая задача региональной геоэкологии - изучение структуры и функционирования геоэкосистем, определение и оценка их экологического состояния, выявление и изучение региональных экологических проблем. Ее решение требует проведения специальных геоэкологических исследований, которые должны включать следующие вопросы (Емельянов, 1998, 1999).

Во-первых, это определение современных антропогенных нагрузок на природу с выявлением трансформирующих процессов, степени и пространственных масштабов изменений геосистем. Определение нагрузок - исходное звено исследований, влияющее на решение других геоэкологических задач.

Во-вторых, это определение последствий антропогенного воздействия на территориальные и аквальные системы, т. е. изменение качества природной среды, условий жизни и деятельности населения, которые происходят под влиянием изменённой природы. Их определение позволяет перейти от выявления состояний геоэкосистем к их экологическому и социальному оцениванию.

В-третьих, необходимы картографирование экологического состояния ландшафтов и его оценка с позиций жизнеобеспечения человека. Особое значение имеет оценка степени экологической напряженности территорий и выявление острых экологических ситуаций.

В-четвёртых, важный элемент исследований - прогнозирование изменения экологического состояния геоэкосистем (в том числе вероятного проявления острых экологических ситуаций) с целью обоснования мер по оптимизации природопользования. Особенность геоэкологического прогноза состоит в определении последствий антропогенного воздействия, жизненно важных для человека и биоты, с учётом конкретных природных и социально-экономических условий территории.

В-пятых, должна решаться конструктивная задача геоэкологии - регулирование экологического состояния территорий. На региональном уровне основная цель исследований состоит в определении сбалансированного соотношения между различными формами использования территории и соответственно оптимального соотношения площадей сельскохозяйственных, лесохозяйственных, природоохранных, селитебных и других ландшафтов в регионе.

Важной функцией геоэкологии является выявление, картографирование и оценка экологического состояния конкретных регионов Российской Федерации. В связи с этим актуально создание региональных геоэкологических монографий и серий геоэкологических карт на основе использования современных ГИС-технологий.

![]() 2. Сущность геоэкологического анализа территории. Основная задача геоэколгии – изучение взаимодействия природных территориальных комплексов и территориальо-хозяйственных систем в их историческом развитии на разных уровнях организации – локальном, региональном и глобальном для проектирования оптимальной среды проживания человека и сохранения биологического разнообразия. Анализ работ , , и др. показывает, что сущность геоэкологического анализа заключается в следующем: 1) диагностике основного изменяющегося компонента или комплекса в структуре ландшафта; 2) оценке остроты проявления геоэкологической ситуации; 3) установлении причин обострения геоэкологических проблем в условиях функционирования геотехнических систем в проектном режиме, при нарушении технологии строительства и эксплуатации, а так же в аварийных ситуациях; 4) выявление конфликтных зон между разнотипными геотехническими системами; 5) определение тенденций развития геоэкологических ситуаций в культурном ландшафте и характеристике (оценке) возможных последствий: природно-ресурсных, экономических, социальных, экономических, правовых и др.

2. Сущность геоэкологического анализа территории. Основная задача геоэколгии – изучение взаимодействия природных территориальных комплексов и территориальо-хозяйственных систем в их историческом развитии на разных уровнях организации – локальном, региональном и глобальном для проектирования оптимальной среды проживания человека и сохранения биологического разнообразия. Анализ работ , , и др. показывает, что сущность геоэкологического анализа заключается в следующем: 1) диагностике основного изменяющегося компонента или комплекса в структуре ландшафта; 2) оценке остроты проявления геоэкологической ситуации; 3) установлении причин обострения геоэкологических проблем в условиях функционирования геотехнических систем в проектном режиме, при нарушении технологии строительства и эксплуатации, а так же в аварийных ситуациях; 4) выявление конфликтных зон между разнотипными геотехническими системами; 5) определение тенденций развития геоэкологических ситуаций в культурном ландшафте и характеристике (оценке) возможных последствий: природно-ресурсных, экономических, социальных, экономических, правовых и др.

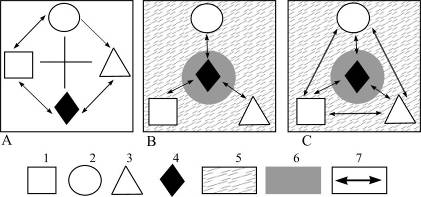

![]() 3 Общее представление о геоэкосистемах. Геоэкология как научное направление возникла на стыке географии и экологии. Объектом изучения географии являются геосистемы (природно-территориальные комплексы, ландшафты) - сочетания взаимосвязанных природных компонентов и соподчинённых комплексов, относительно ограниченные в пространстве и функционирующие как единое целое. Объектом экологии служат экосистемы - совокупности живых организмов и среды их обитания, которые, взаимодействуя между собой, образуют единые сочетания. Между понятиями "геосистема" и "экосистема" имеются как черты сходства (общий набор компонентов природы, полиструктурность, многообразие внутренних и внешних связей, динамичность состояний, способность к саморегулированию, иерархичность), так и существенные различия.

3 Общее представление о геоэкосистемах. Геоэкология как научное направление возникла на стыке географии и экологии. Объектом изучения географии являются геосистемы (природно-территориальные комплексы, ландшафты) - сочетания взаимосвязанных природных компонентов и соподчинённых комплексов, относительно ограниченные в пространстве и функционирующие как единое целое. Объектом экологии служат экосистемы - совокупности живых организмов и среды их обитания, которые, взаимодействуя между собой, образуют единые сочетания. Между понятиями "геосистема" и "экосистема" имеются как черты сходства (общий набор компонентов природы, полиструктурность, многообразие внутренних и внешних связей, динамичность состояний, способность к саморегулированию, иерархичность), так и существенные различия.

Различия между ними носят концептуальный характер. Экосистемы рассматриваются как биоцентрические образования, поэтому в их моделях выделяются связи, направленные от факторов среды к главному компоненту - биоте (или человеку), особое внимание уделяется трофическим (пищевым) цепям. Геосистемы полицентричны, поэтому все их компоненты оцениваются как равнозначные и все взаимосвязи подлежат изучению. Другое важное отличие экосистемы от геосистемы состоит в том, что она не ограничена чёткими пространственными рамками. В качестве экосистем могут рассматриваться и капля воды, и озеро, и биосфера в целом. Понятие "геосистема" всегда подразумевает наличие пространственных границ, которые выделяются на основе признаков, разработанных в географии.

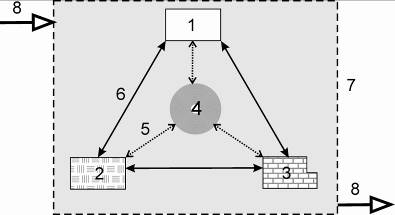

В связи с этими различиями возникла необходимость разработки интегральной модели объекта исследований - геоэкосистемы, которая могла бы сочетать свойства названных выше систем. Вариант такой модели в виде графической схемы представлен на рис. 1. Её характеризуют следующие особенности.

1. Антропоцентричность - выдвижение на первый план в биотическом звене системы человека. (1992) называл это "антропоцентрическим акцентом". Он справедливо отмечал, что геоэкология рассматривает человека (население) не только в качестве источника нарушения природной среды, но и жертвы воздействия изменённой им природы.

2. Территориальность, т. е. привязка геоэкологических исследований к определённому пространству - местности, природным, природно-административным, политическим единицам (в данном случае региональной размерности). Территориальность подразумевает учёт конкретных физико-географических и социально-экономических условий региона (в том числе естественной дифференциации природной среды).

3. Учёт взаимосвязей как между человеком и средой, так и между другими компонентами и элементами среды (биотическими и абиотическими). Особое значение имеет выявление связей по цепочке: воздействие на природу — изменение природы — обратные воздействия изменённой природы на человека — их социально-экономические и экологические последствия.

Рисунок 1 - Схема интегральной модели геоэкосистемы:

1 - природная среда; 2 - природно-антропогенная среда; 3 - техногенная среда; 4 - человек (население); 5 - связи между человеком и средой; 6 - связи между компонентами среды; 7 - границы геоэкосистемы; 8 - внешние связи.

В состав геоэкосистемы входят: а) природная среда; б) природа, изменённая человеком; в) техногенная составляющая; г) социальная среда (рисунок 1,2 ). В результате формируются сложные гетерогенные (разнородные) территориальные системы типа "хозяйство — природа — население" и "техника — природа — население". Подобные преобразования (1999) называет геоэкосоциосистемами.

Рисунок 2 – Схема геосистем, экосистем и геоэкосистем

При незначительном хозяйственном освоении геоэкосистемы приближаются к исходной среде - природно-территориальным комплексам или экосистемам, при интенсивном антропогенном воздействии они существенно изменяют свои естественные свойства (в том числе и структуру) и становятся хозяйственными (техногенными) системами. В современных условиях, когда природа сильно трансформирована человеком, геоэколог чаще всего имеет дело не с естественными ландшафтами, а с природно-хозяйственными системами. В объекте исследования геоэкологии воедино сливается природная и социальная среда.

![]() 4. Типы региональных геоэкосистем. В зависимости от природных и социально-экономических условий, конкретной задачи исследований объекты геоэкологии могут различаться по генезису, структуре и характеру границ. В связи с этим выделим четыре типа геоэкосистем: физико-географические (ландшафтные) регионы, регионы с административными границами, бассейновые геоэкосистемы, аквальные комплексы (в пределах суши).

4. Типы региональных геоэкосистем. В зависимости от природных и социально-экономических условий, конкретной задачи исследований объекты геоэкологии могут различаться по генезису, структуре и характеру границ. В связи с этим выделим четыре типа геоэкосистем: физико-географические (ландшафтные) регионы, регионы с административными границами, бассейновые геоэкосистемы, аквальные комплексы (в пределах суши).

Физико-географические (ландшафтные) регионы - это сложные территориальные системы, обладающие целостностью и внутренним единством, которое обусловлено общностью географического положения и исторического развития, единством географических процессов и особенностями хозяйственного использования территории. Каждый физико-географический регион представляет собой звено сложной иерархической системы, являясь структурной единицей регионов высших рангов и интеграцией геосистем более низких уровней. Поэтому одна из важнейших задач геоэкологических исследований состоит в районировании территории и в "наполнении" районов, выделенных по сочетанию природных признаков, экологическим содержанием в зависимости от способа хозяйственного использования этих районов.

Регионы с административными границами представляют собой значительные по размерам территориальные комплексы, в которых взаимодействуют хозяйство, природа и население. В их пределах концентрируются различные виды производств, вызывающие существенные изменения в природной среде. Это нередко ведёт к негативным последствиям для жизни и деятельности человека. В результате возникают крупные экологические проблемы, которые в ряде случаев принимают региональные характер. Для решения этих проблем: необходим всесторонний анализ взаимосвязей и взаимодействий социальных, хозяйственных и природных составляющих комплексов, что по существу означает рассмотрение административных территорий как геоэкосистем регионального уровня.

Бассейновые геоэкосистемы – это функционально целостные территориальные системы бассейнов рек, озёр и водохранилищ. Их целостность определяется наличием вертикальных и горизонтальных связей, в основе которых лежат потоки влаги, химических элементов, твёрдых веществ. Промышленное и сельскохозяйственное освоение территорий бассейнов существенно изменяет потоки вещества, что в свою очередь оказывает влияние на состояние природных ландшафтов и хозяйственную деятельность человека. В связи с этим бассейны крупных и средних рек, озёр и водохранилищ можно рассматривать как региональные природно-хозяйственные системы и исследовать их в качестве объектов региональной геоэкологии.

Аквальными комплексами называют природные геосистемы и экосистемы, в которых соприкасаются и тесно взаимодействуют водные массы, затопленные почвогрунты и гидробиоценозы. Среди них выделяются речные, озёрные и озёрно-речные системы. Хозяйственная деятельность человека оказывает существенное влияние на эти объекты. Оно выражается в нарушении компонентов аквальных систем, регулировании уровня водоёмов при создании водохранилищ, загрязнении вод, донных отложений, биоты и т. д. Как результат, наблюдаются напряженные экологические ситуации, оказывающие негативное воздействие на здоровье и уровень удовлетворения потребностей человека. Это означает, что геоэкологические исследования аквальных комплексов должны включать, по существу, те же вопросы, которые решаются и при изучении, наземных геоэкосистем.

![]() 5. Иерархические уровни региональных геоэкосистем. Каждый из выделенных выше типов объектов исследований может занимать территории от нескольких миллионов до нескольких тысяч км² и существенно отличаться по масштабам экологических проблем. В этой ситуации возникает необходимость разделения региональных геоэкосистем на несколько иерархических уровней. Опыт ландшафтно-экологических (геоэкологических) исследований крупных территорий позволяет выделить четыре таких уровня (Исаченко, 1994).

5. Иерархические уровни региональных геоэкосистем. Каждый из выделенных выше типов объектов исследований может занимать территории от нескольких миллионов до нескольких тысяч км² и существенно отличаться по масштабам экологических проблем. В этой ситуации возникает необходимость разделения региональных геоэкосистем на несколько иерархических уровней. Опыт ландшафтно-экологических (геоэкологических) исследований крупных территорий позволяет выделить четыре таких уровня (Исаченко, 1994).

1. Межрегиональный уровень – переходная ступень от изучения глобальных экологических проблем к собственно региональным. В геоэкосистемной иерархии ему соответствуют физико-географические регионы высшего порядка (например, таёжная Северная Евразия), бассейны крупнейших в мире рек (например, Амазонки), такие крупные государства, как Россия или США.

2. Макрорегиональный уровень – включает наиболее значительные по размерам собственно региональные геоэкосистемы: физико-географические страны или их очень крупные части (например, Восточно-Европейскую равнину), экономические районы больших государств (например, Север Европейской России), бассейны рек и озёр, занимающих сотни тысяч км² (например, Волги или Байкала).

3. Мезорегиональный уровень – оптимальная ступень для исследования экологических проблем физико-географических областей и провинций, средних экономических районов, административных областей и республик, а также бассейнов рек и озёр площадью в несколько десятков тысяч км². В качестве аквальных комплексов могут изучаться геосистемы больших озёр и каскадов водохранилищ. На этом уровне базовыми оперативными единицами исследований чаще всего выступают территории административных областей и республик, поскольку здесь регулярно собирается комплексная информация о состоянии среды, прослеживаются тесные связи в системе "хозяйство - природа – население", имеются реальные рычаги для управления процессами природопользования.

4. Низовой региональный уровень – исходная территориальная ступень региональных геоэкологических исследований. Оперативными единицами и объектами исследований могут служить физико-географические (ландшафтные) и административные районы (или их отдельные группы), бассейны небольших рек и озёр, значительные по размерам озёра и водохранилища. В последние годы усиливается внимание к бассейновым комплексам как оптимальным территориальным единицам геоэкологического мониторинга. За исходное звено низового регионального уровня рекомендуется принять геоэкосистему речного бассейна площадью в несколько тысяч км².

![]() 6. Потенциал и социально-экономические функции геоэкосистем. С антропоцентрических позиций геоэкосистемы могут рассматриваться как средосодержащие системы и одновременно как источники, получения людьми всех необходимых им веществ и энергии, на которых базируется общественное производство. В связи с этим введено понятие "потенциал ландшафтов (геоэкосистем)" - запас производственных и экологических ресурсов ландшафтов (геоэкосистем), который можно использовать без существенного нарушения их свойств и функций. Производственные ресурсы включают элементы и компоненты природы, используемые в сфере материального производства (биота, земли, воды и др.), экологические ресурсы - это условия жизнеобеспечения людей, включающие средообразующие элементы - природных систем (рекреационные, лечебные, эстетические и др.). Для конкретных практических целей выделяют частные потенциалы ландшафтов (геоэкосистем), к которым относят биологический, водный, минерально-ресурсный, строительный рекреационный, природоохранный потенциалы, потенциал самоочищения (Охрана ландшафтов, 1982).

6. Потенциал и социально-экономические функции геоэкосистем. С антропоцентрических позиций геоэкосистемы могут рассматриваться как средосодержащие системы и одновременно как источники, получения людьми всех необходимых им веществ и энергии, на которых базируется общественное производство. В связи с этим введено понятие "потенциал ландшафтов (геоэкосистем)" - запас производственных и экологических ресурсов ландшафтов (геоэкосистем), который можно использовать без существенного нарушения их свойств и функций. Производственные ресурсы включают элементы и компоненты природы, используемые в сфере материального производства (биота, земли, воды и др.), экологические ресурсы - это условия жизнеобеспечения людей, включающие средообразующие элементы - природных систем (рекреационные, лечебные, эстетические и др.). Для конкретных практических целей выделяют частные потенциалы ландшафтов (геоэкосистем), к которым относят биологический, водный, минерально-ресурсный, строительный рекреационный, природоохранный потенциалы, потенциал самоочищения (Охрана ландшафтов, 1982).

Потенциал ландшафтов (геоэкосиетем) в значительной мере определяет социально-экономические функции этих комплексов. Социально-экономическими функциями геоэкосистем называют удовлетворение ими материальных, экологических, культурных и других потребностей людей, в процессе взаимодействия общества и природы (т. е. хозяйственное назначение и направление использования геоэкосистем). Исходя из этого природные комплексы рассматриваются как: а) ресурсосодержащие и ресурсовоспроизводящие системы, располагающие возобновимыми и невозобновимыми ресурсами и способные воспроизводить биоту, почвенное плодородие, и частично воду; б) средообразующие и средовоспроизводящие системы, которые поддерживают необходимые для человека условия жизни и выступают как среда для отдыха и восстановления здоровья населения; в) пространственный базис, место размещения хозяйственной деятельности и расселения людей; г) природоохранные системы, сохраняющие экологическое разнообразие в природе и соответственно редкие виды растений и животных; д) системы, способные трансформировать и разлагать, загрязнения в виде отходов производства и тем самым предотвращать или ослаблять негативные последствия для жизни и деятельности человека; е) природная лаборатория для изучения механизмов взаимосвязей между биотическими и абиотическими компонентами геоэкосистем с целью разработки путей рационального использования богатств природы (Геоэкологические основы..., 1989).

Природные ландшафты (геоэкосистемы) в большинстве случаев полифункциональны, т. е. они могут выполнять несколько функций одновременно. Вместе, с тем существуют и взаимоисключающие потребности, приводящие к ограничению числа выполняемых функций (например, застройка территории исключает возможность развития земледелия). В ряде случаев возможность выполнения функций данной геоэкосистемой зависит от характера использования смежных, а иногда и весьма удалённых комплексов.

Геоэкосистемы могут обладать как основными, так и дополнительными социально-экономическими функциями. Так, в сельскохозяйственных ландшафтах нередко в качестве дополнительной выступает лесохозяйственная деятельность, а в природных лесах рекреационного назначения большое внимание уделяется природоохранным мероприятиям.

Исходя из основных социально-экономических функций можно выделить следующие группы региональных геоэкосистем: сельскохозяйственные, лесохозяйственные, мелиоративные, водохозяйственные, промышленные, транспортные, геоэкосистемы крупнейших городов и агломераций, рекреационные, природоохранные. Большинство этих геоэкосистем относятся к комплексам низового регионального уровня, однако некоторые из них (прежде всего сельскохозяйственное и лесохозяйственные) могут рассматриваться как объекты мезорегиональной размерности.

Лекция № 2

Тема: Влияние антропогенного фактора на формирование

геоэкосистем

1. Воздействие человека на природные геоэкосистемы.

2. Антропогенно-техногенные нагрузки на геоэкосистемы.

3. Антропогенные изменения геоэкосистем.

4. Последствия антропогенных изменений геоэкосистем.

Как уже отмечалось, в процессе хозяйственной деятельности человек оказывает интенсивное воздействие на окружающую природу. В результате происходят существенные изменения природной среды, которые в свою очередь часто негативно влияют на жизнь и деятельность людей. В связи с этим особое значение приобретает анализ цепочки: воздействие на природные системы – изменение систем – обратное влияние изменённой природы на человека.

![]() 1. Воздействие человека на природные геоэкосистемы. Под воздействием человека понимаются все виды деятельности людей и созданных ими объектов, вызывающие те или иные изменения в геоэкосистемах. Оно включает действие технических средств, инженерных сооружений (т. е. длительно сохраняющихся на местности объектов, созданных из искусственных или естественных материалов), технологии (т. е. способов) производства, направления использования территории.

1. Воздействие человека на природные геоэкосистемы. Под воздействием человека понимаются все виды деятельности людей и созданных ими объектов, вызывающие те или иные изменения в геоэкосистемах. Оно включает действие технических средств, инженерных сооружений (т. е. длительно сохраняющихся на местности объектов, созданных из искусственных или естественных материалов), технологии (т. е. способов) производства, направления использования территории.

Воздействие человека на природу может быть прямым и косвенным. В первом случае оно рассматривается как непосредственное действие на элемент или компонент природы с целью его использования или изменения (вырубка леса для получения древесины, распашка почв для выращивания сельскохозяйственных культур и т. п.). Косвенное воздействие представляет собой побочный эффект прямого влияния. Оно возникает в результате, цепных реакций в природе, как вторичное явление, связанное с хозяйственными мероприятиями (развитие эрозии при вырубке леса или неправильной распашке почв, подтопление берегов при создании водохранилища и т. п.). Побочные эффекты не всегда проявляются сразу, нередко они носят негативный характер, поэтому их изучение и анализ являются одной из важнейших задач геоэкологии.

По характеру проявления в пространстве антропогенные воздействия разделяют на точечные (влияние отдельных предприятий, городов), линейные (влияние коммуникаций) и площадные (использование биологических и почвенных ресурсов на больших территориях). По масштабам проявления выделяются локальные, региональные и глобальные воздействия. По происхождению воздействия могут быть разделены на механические, физические, химические, биологические.

Воздействие человека на природные системы, как правило, осуществляется с помощью технических средств. Последние могут быть стационарными и нестационарными, подвижными. К стационарным средствам относятся инженерные сооружения (промышленные предприятия, плотины, каналы и др.). Их действие чаще всего локализовано в пространстве и протекает в большинстве случаев непрерывно. В результате время существования инженерных сооружений и длительность их влияния на природу обычно совпадают. Действие нестационарной техники (сельскохозяйственных орудий, строительных машин и др.) носит кратковременный характер. Оно может периодически повторяться (как, например, пахота), но не является непрерывным. Однако изменения в природных системах, вызванные этой техникой, нередко сохраняются многие годы.

В основе воздействия техники на геоэкосистемы лежат процессы отдачи в природу, извлечения из неё и перемещения веществ и энергии. Исходя из этого, (1975) разделил технические средства (системы) на производственные (без функции управления природными процессами), нейтральные и управляющие природой. Производственные системы объединяют добывающие и перерабатывающие предприятия. К добывающим относятся горнопромышленные, лесохозяйственные, сельскохозяйственные и другие, подобные объекты. Их воздействие на природу состоит, во-первых, в изъятии из неё веществ и энергии, во-вторых, в засорении среды отходами производства. Перерабатывающие предприятия влияют на природу в основном вторым путём. Системы, управляющие природными процессами, включают неподвижные и регулирующие объекты. Первые из них (лесные полосы; противосёлевые сооружения и др.) преднамеренно ускоряют, замедляют или останавливают потоки воды, воздуха, снега, твёрдых частиц, животных. Регулирующие системы имеют подвижные устройства, позволяющие усиливать или ослаблять потоки (плотины, затворы на каналах, рыбоподъёмники и др.). Они осуществляют направленное изменение свойств геоэкосистем. К нейтральным сооружениям относятся здания, дороги, мосты, нефтепроводы и другие подобные объекты. Они не рассчитаны на изъятие вещества и энергии, не имеют отходов, но самим своим присутствием могут служить помехой движению воды, воздуха или миграции животных.

Таким образом, можно выделить следующие наиболее общие виды антропогенно-техногенного воздействия на геоэкосистемы: а) изъятие вещества и энергии; б) привнесение в природу отходов производства и других веществ (удобрений, ядохимикатов и т. п.), а также энергии; в) перераспределение вещества и энергии, а соответственно и трансформация процессов в геоэкосистемах; г) привнесение в природу чуждых для неё технических и техногенных объектов (Оценка влияния..., 1985).

![]() 2. Антропогенно-техногенные нагрузки на геоэкосистемы. Интенсивность воздействия техники на природу, а соответственно степень и масштабы изменений геоэкосистем неодинаковы. В связи с этим введено понятие "нагрузка". Под нагрузкой понимают меру антропогенно-техногенных воздействий на ландшафты (геоэкосистемы), которые могут привести к изменению их свойств и нарушению заданных им социально-экономических функций (Охрана ландшафтов, 1982). Нагрузка может быть целенаправленной, если она связана с поддержанием функционирования геоэкосистем в заданном режиме (распашка, полив, рубка леса и т. п.), или побочной, если она является следствием прямого воздействия на геоэкосистемы (загрязнение среды, эрозия земель, потеря плодородия почв и т. п.). Виды нагрузок тесно связаны с социально-экономическими функциями и реальным использованием геоэкосистем. Их величины зависят от ряда факторов: вида, интенсивности и продолжительности антропогенно-техногенных воздействий, состояния изучаемого объекта, его устойчивости (т. е. способности противостоять внешним воздействиям) и др. Для измерения величин нагрузок используются различные показатели - весовые, объёмные, пространственные, временные. При изучении геоэкосистем регионального уровня с их чётко выраженными территориальными различиями особое значение приобретают пространственные показатели (например, % площади нарушенных земель от всей площади изучаемого объекта). Они позволяют выявить особенности распределения нагрузок и определить размеры ареалов, в которых эти нагрузки достигают наибольших величин.

2. Антропогенно-техногенные нагрузки на геоэкосистемы. Интенсивность воздействия техники на природу, а соответственно степень и масштабы изменений геоэкосистем неодинаковы. В связи с этим введено понятие "нагрузка". Под нагрузкой понимают меру антропогенно-техногенных воздействий на ландшафты (геоэкосистемы), которые могут привести к изменению их свойств и нарушению заданных им социально-экономических функций (Охрана ландшафтов, 1982). Нагрузка может быть целенаправленной, если она связана с поддержанием функционирования геоэкосистем в заданном режиме (распашка, полив, рубка леса и т. п.), или побочной, если она является следствием прямого воздействия на геоэкосистемы (загрязнение среды, эрозия земель, потеря плодородия почв и т. п.). Виды нагрузок тесно связаны с социально-экономическими функциями и реальным использованием геоэкосистем. Их величины зависят от ряда факторов: вида, интенсивности и продолжительности антропогенно-техногенных воздействий, состояния изучаемого объекта, его устойчивости (т. е. способности противостоять внешним воздействиям) и др. Для измерения величин нагрузок используются различные показатели - весовые, объёмные, пространственные, временные. При изучении геоэкосистем регионального уровня с их чётко выраженными территориальными различиями особое значение приобретают пространственные показатели (например, % площади нарушенных земель от всей площади изучаемого объекта). Они позволяют выявить особенности распределения нагрузок и определить размеры ареалов, в которых эти нагрузки достигают наибольших величин.

Исходя из социально-экономических функций геоэкосистем, выделим следующие виды антропогенно-техногенных нагрузок: пастбищную, земледельческую, мелиоративную, лесохозяйственную, водохозяйственную, промышленную, транспортную, градостроительную, рекреационную.

Пастбищная нагрузка выражается в изъятии фитомассы травостоя, дигрессии растительности (т. е. ухудшении биотических сообществ), уплотнении, изменении водного режима, а в ряде случаев и дефляции почв. Для определения её величины используются такие показатели, как количество голов скота на 1 га пастбищ, стадии дигрессии, % площади деградированных пастбищ.

Земледельческая нагрузка включает изъятие биомассы и отчуждение питательных веществ вместе с урожаем растений, распашку почв, внесение в неё удобрений и ядохимикатов, потерю плодородия почв в результате эрозии и другие воздействия. Распространённые показатели для её измерения - % распаханности территории, внесение удобрений на 1 га пашни, смыв почв (т/га), площадь эродированных земель (в % от площади пахотных угодий).

Мелиоративная нагрузка связана с осушением и орошением земель, обводнением пастбищ, внесением удобрений и других химикатов, поверхностным и коренным улучшением лугов и пастбищ, рекультивацией нарушенных ландшафтов. В качестве её показателей могут выступать: нормы осушения и орошения, % площади мелиорированных угодий, % площади рекультивированных земель.

Лесохозяйственная нагрузка состоит в изъятии наземной фитомассы при лесозаготовках, изменении состава лесных фитоценозов, выгорании древостоя при пожарах, проведении мероприятий по уходу за лесом. Её можно определить объёмом вырубленной древесины относительно расчётной лесосеки, % площади вырубленного леса, % площади лесов, сгоревших во время пожаров и другими показателями.

Водохозяйственная нагрузка выражается в использовании воды для целей водопотребления, сбросе загрязнённых вод, образовании новых водоёмов (водохранилищ, каналов и др.), изменении гидролого-гидрохимического режима аквальных и наземных комплексов. Для её измерения могут быть использованы такие показатели, как объёмы изъятия воды и сброса загрязнённых вод, площади затопленных земель, изменение трофического статуса водоёмов.

Промышленная, транспортная и градостроительная нагрузки вызывают наиболее глубокие изменения в состоянии геоэкосистем. Они связаны с отчуждением территории, извлечением и использованием природных ресурсов, коренным нарушением ландшафтов, загрязнением окружающей среды, рекультивацией земель. Для определения их величин разработаны различные характеристики - % площади отчуждённых, нарушенных и застроенных земель, степень загрязнения среды, плотность транспортных коммуникаций, состояние здоровья и плотность населения.

Рекреационная нагрузка заключается в дигрессии растительности, уплотнении почвенного покрова, сооружении искусственных объектов для целей отдыха и туризма, при образовании ландшафтов для улучшения их рекреационной функции. Её оценка возможна с помощью таких показателей, как величина нагрузки (в чел/га за определённый промежуток времени), стадии рекреационной дигрессии, % площади, занятой рекреационными ландшафтами.

В геоэкосистемах регионального уровня, как правило, одновременно проявляется несколько видов антропогенно-техногенных нагрузок, а нередко нагрузки "накладываются" друг на друга в пределах одной ландшафтной системы (например, в урбанизированных ландшафтах совмещаются градостроительные, промышленные, транспортные, рекреационные воздействия). В такой ситуации возникает необходимость разработки суммарных показателей нагрузки на исследуемые комплексы в целом. Для решения этой задачи чаще всего применяются системы балльных оценок с использованием так называемых весовых коэффициентов. Величина коэффициента зависит от степени антропогенного изменения ландшафтов (а следовательно, и категории используемых земель): чем сильнее изменения, тем выше балл, который присваивается тому или иному виду нагрузки. Пример классификации земель по степени антропогенно-техногенной нагрузки приводится в табл. 1.

Исходя из данных табл. 1 и учёта площади, занятой той или иной категорией земель, суммарную нагрузку на геоэкосистему (Р) можно определить по следующей формуле:

6Sa + 5Sb + 4Sc + 3Sd + 2Se + Sf, (1)

100

где Sa, Sb, Sc, Sd, Se, Sf - площади земель соответственно с высшей, очень высокой, высокой, средней, низкой и очень низкой нагрузками (в % к общей площади исследуемой геоэкосистемы). Деление суммы, полученной в числителе, на 100 проведено для удобства пользования значениями показателя Р.

Показатель Р колеблется от 1 до 6 и характеризует следующую закономерность: чем большую площадь занимают земли с высокими степенями нагрузки, тем выше общая суммарная нагрузка на природу и соответственно степень антропогенного изменения изучаемой территории.

Важное значение имеет определение норм нагрузки на геоэкосистемы, т. е. величин антропогенно-техногенного воздействия, не приводящего к нарушению социально-экономических функций этих комплексов. Критическими или предельно-допустимыми нагрузками (ПДН) называют такие их величины, при превышении которых происходит разрушение структуры природных систем и нарушение их функций (Охрана ландшафтов, 1982). Нормы рассматриваются как: а) критерии, определяющие допустимость или невозможность "вторжения" человека в природу; б) средство контроля за осуществляемой деятельностью в сфере природопользования; в) форма правовой гарантии экологической безопасности здоровья населения, а также как гарантия сохранения некоторых природных объектов или их отдельных свойств (Александрова, 1990).

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |