· рыбий (рыбы, рыбьего жира);

· сероводородный (тухлых яиц);

· травянистый (скошенной травы, сена);

· неопределённый (не подходящий под предыдущие определения).

Таблица 5. Интенсивность запаха воды.

Балл

Интенсивность запаха

0

Отсутствует

1

Очень слабый

2

Слабый

3

Ощутимый

4

Отчетливый (можно определить его характер)

5

Очень сильный

1. Для определения запаха воды при обычных условиях закройте пробирку пробкой и интенсивно встряхните. Откройте пробирку и осторожно понюхайте воду. Отметьте интенсивность и характер запаха.

2. Закрепите пробирку в пробиркодержателе и осторожно нагрейте примерно до 60 °С. Оцените запах воды и его интенсивность.

Таблица 6. Характеристика места отбора пробы.

Точка отбора

Дата,

время

Номер

пробы

Описание положения точки отбора пробы

Таблица 7. Внешний вид поверхности водоема.

Чистая

Пятна, пленка

Пена

Прочее

Таблица 8. Характеристика дна.

Камни

Трава

Галька

Песок

Глина

Прочее

Таблица 9. Описание водной и прибрежной растительности.

Систематические группы

Видовой состав

Таблица 10. Использование воды.

Характер использования

Использование на вашем объекте

Водозабор, транспорт, купание и пр.

Таблица 11. Характеристика качества воды.

№

Пробы

Цвет

Запах

при обычных

условиях

Запах при

t = 60°С

Прозрачность, см

Мутность, мг/л

работа №5.

Оценка состояния водоёма методом биоиндикации

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с методикой оценки качества водоема методом биоиндикации.

2. Изучите рабочую шкалу (табл. 12) для определения экологического состояния водоема.

3. Рассмотрите предложенный учителем набор изображений беспозвоночных животных или живые объекты.

4. С помощью рабочей шкалы определите экологическое состояние водоема, в котором встречаются эти беспозвоночные животные.

Для проведения работы вам понадобятся:

· наборы определительных карточек с изображениями:

Набор 1. Личинки ручейников, личинка вислокрылки, бокоплав, плавунец окаймлённый.

Набор 2. Личинка веснянки, личинка мухи-журчалки, бокоплав, личинка комара-звонца (дергуна), молочно-белая планария.

Набор 3. Пиявка большая ложноконская, личинки подёнки, водяной ослик, гребляк, личинка мошки.

Набор 4. Бокоплав, водомерка большая, личинка комара-звонца (дергуна) , горошинка.

Набор 5. Личинка равнокрылой стрекозы, личинки подёнки, личинка вислокрылки, водяной ослик.

Набор 6. Личинка мухи-журчалки, молочно-белая планария, личинка комара-звонца (дергуна), гребляк, бокоплав.

Набор 7. Личинка вислокрылки, личинка разнокрылой стрекозы, водяной ослик, водомерка большая.

· или живые объекты для проведения биоиндикации;

· лупы или бинокуляр;

· пинцеты.

Оценка качества водоема методом биоиндикации.

1. Используя рабочую шкалу, двигаясь сверху вниз, найдите показательный (индикаторный) организм в первой графе шкалы.

2. Определите наличие карточек одного или большего числа видов, относящихся к веснянкам, подёнкам или ручейникам и найдите соответствующую строку в рабочей шкале в графе «Видовое разнообразие».

3. Определите число общее групп животных в наборе карточек. Затем в рабочей шкале найдите показатель биотического индекса (БИ) в точке пересечения найденной строки видового разнообразия со столбцом числа групп в наборе карточек.

Чем выше показатель БИ, тем чище вода. Показатель БИ является относительным показателем и изменяется от 0 (очень грязная вода) до 10 (очень чистая).

Список групп беспозвоночных животных, используемых для оценки качества водной среды: планарии (считать отдельно каждый вид), многощетинковые черви, пиявки, моллюски, высшие ракообразные, веснянки, подёнки, ручейники (считать отдельно каждое семейство), вислокрылки, комары-звонцы (дергуны), личинки мошек, прочие личинки двукрылых, водные жуки, клопы, клещи. Кроме того, отдельными группами считаются многощетинковые черви, подёнка и комар-звонец (дергун).

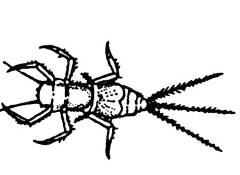

КАРТОЧКА № 1

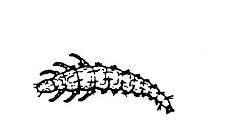

ЛИЧИНКИ РучейникОВ

Отряд Ручейники

Личинки ведут водный образ жизни. Встречаются в реках, прудах, озёрах, ручьях. Почти всю жизнь проводят в домике (чехлике), который может быть построен из любого строительного материала: песчинок, хвоинок, кусочков листьев, веточек. По мере роста личинка постоянно достраивает домик, в котором живёт до двух лет.

КАРТОЧКА № 2

Молочно-белая Планария

Отряд Планарии

Обитает в стоячих водоёмах или водоёмах с медленно текущей водой, имеет размеры до 2,5 см. Сквозь тонкие покровы нередко просвечивает тёмное содержимое кишечника. Может ползти по субстрату со скоростью 7 см/мин. Питается малощетинковыми червями, мелкими моллюсками и членистоногими. Живёт только год и умирает, отложив коконы.

КАРТОЧКА № 3

Пиявка Большая ложноконская

Отряд Челюстные пиявки

Встречается в пресноводных водоёмах до луж и канав включительно. Достигает в длину до 15 см. Окраска тёмная – оливково-зелёная, иногда почти чёрная. Брюхо гораздо светлее спины – зеленоватое с тёмными крапинками. Тело членистое, с двумя присосками, одна на переднем, другая на заднем конце.

КАРТОЧКА № 4

Водомерка Большая

Отряд Полужесткокрылые

Можно встретить на любом водоёме. Достигает в длину 1,3–1,7 см. Её вытянутое тело имеет рыжеватую окраску и покрыто бархатистыми волосками, благодаря чему нижняя сторона тела кажется серебристой или желтовато-блестящей. Хорошо развитые крылья и надкрылья сложены вдоль брюшка. Передняя пара конечностей короче остальных. Средние и задние ноги длинные и тонкие; они смазаны снизу жировым веществом и потому не смачиваются водой. Это определяет характер движения водомерок — скольжение по поверхности воды.

КАРТОЧКА № 5

ЛИЧИНКА комарА-звонЦА (дергуна)

Отряд Двукрылые

Живёт в спокойных водоёмах с илистым дном: прудах, озёрах, канавах. Яркая рубиново-красная или зеленоватая окраска, до 1.5 см длиной, с ясно расчленённым телом. Размножаясь массами, личинки служат излюбленной пищей рыбам. Используются аквариумистами и рыболовами под собирательным именем мотыля.

КАРТОЧКА № 6

Личинка разнокрылой стрекозы

Отряд Стрекозы

Обитает в воде, мало похожа на взрослое насекомое. Имеет фасеточные глаза, но отличается строением нижней губы, образующей маску — широкую пластинку с двумя когтями на переднем крае — орудие лова и удержания добычи.

Питается личинками насекомых, отваживается нападать даже на головастиков и мальков рыб.

По мере роста у личинки появляются зачатки крыльев. Достигнув окончательной величины, она расстаётся с водной средой, чтобы уже вне воды пройти последнюю линьку и превратиться во взрослое насекомое.

КАРТОЧКА № 7

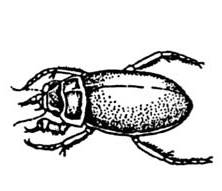

Плавунец окаймлЁнный

Отряд Жёсткокрылые

Живёт преимущественно в стоячих водах и медленно текущих водоёмах. Встречается повсюду в прудах и озёрах. Имеет размеры 2,5 – 3,5 см. Тело овальной формы, с тёмно-зелёной спиной, по краю которой проходит желтоватая каёмка, опоясывающая грудной щиток и надкрылья.

Дышит атмосферным воздухом. Для дыхания выставляет кончик брюшка из воды и набирает под надкрылья запас воздуха, который и уносит под воду. По ночам может летать и использует эту способность для переселения в другие водоёмы.

КАРТОЧКА № 8

ГорошинкА

Отряд Моллюски

Мелкий (3–5 мм) двустворчатый моллюск, защищённый от хищников ракушкой. Закапывается в верхний слой ила, откуда выставляет трубчатый сифон и «пылесосит» им поверхность дна. Размножается живорождением. Молодые двустворки охвачены инстинктом расселения и довольно активно ползают в поверхностном слое ила.

КАРТОЧКА № 9

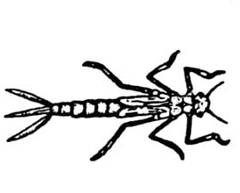

Личинка равнокрылой стрекозы

Отряд Стрекозы

Встречается в озёрах и малых реках, быстро перемещается в толще водоёма. Длина тела личинки обычно 2–3 см, есть и более крупные особи. Характерным признаком являются три «хвостовых» отростка на конце брюшка. В нашем регионе наиболее обычны личинки равнокрылых стрекоз лютки, красотки, стрелки.

КАРТОЧКА № 10

ЛичинкИ подЁнки

Отряд Подёнки

Мелкие (4–8 мм) плавающие личинки зеленоватого цвета рыбообразной или приплюснутой формы. Плавают, резко взмахивая брюшком в вертикальной плоскости. В роли плавников – три перистых хвостовых нити, сильно опушённых волосками. Ноги служат для прикрепления к водным растениям. Населяют реки и ручьи различного размера и загрязнённости, выходят также на коряги и заросли водных растений, но почти всегда предпочитают текучие воды.

КАРТОЧКА № 11

Водяной ослик

Отряд Равноногие

Единственный в нашем регионе пресноводный представитель равноногих ракообразных. Небольшой (около 1 см), с плоским членистым телом, грязно-серого цвета, похожий на мокрицу. Имеет семь пар длинных, торчащих во все стороны ног. Живёт на гниющей растительности, листовом опаде, которыми и питается. Довольно устойчив к недостатку кислорода, загрязнению воды.

КАРТОЧКА № 12

ЛичинкА мухи-журчалки Отряд Двукрылые

Живёт в грязных и гниющих стоячих водах у поверхности, дыша атмосферным воздухом через длинную дыхательную трубку. Челюсти недоразвиты – пьёт насыщенную органикой воду, как бульон.

КАРТОЧКА № 13

Личинка вислокрылки Отряд Вислокрылки

Средних размеров (10–15 мм). Ведёт довольно скрытый образ жизни. Держится главным образом на дне водоёмов, среди ила, или передвигается по водным растениям. На поверхность воды никогда не поднимается. Для передвижения служат три пары цепких ног, снабжённых двумя коготками. Личинка довольно хорошо плавает, изгибая при этом своё вытянутое тело.

КАРТОЧКА № 14

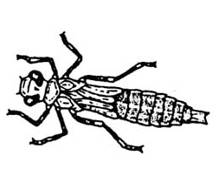

Личинка веснянки

Отряд Веснянки

Обитает в текущих водах, ручьях, речках, где держится на камнях или под камнями. Лишь немногие виды живут в слабопроточных и в стоячих водах. Окраска жёлто-бурая или буровато-серая. Имеет только две хвостовые нити и длинные усики. Лапки несут по два коготка. Передвигается, ползая по дну водоёма и цепляясь коготками за камни.

КАРТОЧКА № 15

Личинка мошки

Отряд Двукрылые

Мелкая червеобразная личинка тёмного цвета. Прикрепляется к верхней стороне камней и фильтрует проносимые потоком микроскопические частицы с помощью вееров длинных щетинок. Эта система фильтрации может работать только на течении, поэтому мошки не живут в стоячих водах. Распределены в водоёме неоднородно; на удобных поверхностях часто образуют сплошные щётки (по 200–300 личинок на камень). Служат пищей многим хищникам.

КАРТОЧКА № 16

Бокоплав

Отряд Ракообразные

Пресноводная креветка. Длина тела составляет обычно 2–3 см, тело у большинства сжато с боков. Грудные ноги двух первых пар часто с клешней. Почти все имеют жабры. Название «бокоплав» неточно, поскольку лишь на мелководье они иногда плавают на боку. Всеядны. Бокоплавы являются пищей для многих рыб.

КАРТОЧКА № 17

Гребляк

Отряд Клопы

Обитает в стоячих или слабо текущих водоёмах. Длина тела обычно составляет 5–7 мм. Характерная черта внешнего облика – плавательные задние ноги с густыми щетинками. Удерживает большой запас воздуха под надкрыльями, поэтому может долго быть под водой. Хорошо плавает и летает, летит в ночное время на свет.

Таблица 12. Рабочая шкала для определения биотического индекса по наличию групп беспозвоночных животных.

Показательные

Организмы

Видовое

разнообразие

Число групп животных в пробе

0 – 1

2 – 5

6 – 10

11– 15

16 и >

Личинки веснянок

Больше одного вида.

7

8

9

10

Только один вид.

6

7

8

9

Личинки поденок

Больше одного вида.

6

7

8

9

Только один вид.

5

6

7

8

Личинки ручейников

Больше одного вида.

5

7

8

Только один вид

4

5

6

7

Бокоплав

Все вышеназванные организмы отсутствуют.

3

4

5

6

7

Водяной ослик

Все вышеназванные организмы отсутствуют.

2

3

4

5

6

Трубочник или мотыль

Все вышеназванные организмы отсутствуют.

1

2

3

4

Все вышеназванные группы отсутствуют

Могут присутствовать некоторые нетребовательные к кислороду виды.

0

1

2

Этот метод предназначен для рек, однако применяется для оценки загрязнения самых разных водоемов. Индекс хорошо отражает уровень сильных загрязнений, но малочувствителен к слабым и средним загрязнениям. Поэтому он подходит для городских рек.

Практическая работа № 6.

Оценка качества воды методами количественного и качественного анализа

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с методиками оценки качества воды.

2. Проведите исследование качества воды химическими методами.

3. Полученные данные занесите в таблицы 14-16.

4. Сделайте выводы о качестве воды.

Для проведения работы вам понадобятся:

· Пробирки (30 штук);

· пипетки (20 штук);

· бюксы или другая герметически закрывающая посуда;

· стеклянные стаканчики от 50 до 100 мл;

· штативы для пробирок (10 штук);

· горелка спиртовая;

· шпаштук);

· весы аналитические;

· сушильный шкаф;

· наборы химических реактивов для анализа качества воды.

1. Определение водородного показателя (pH).

Для водоёмов хозяйственного и бытового назначения значение рН находится в пределах от 6,5 до 8,5.

Желудочный сок рН=1

Раствор питьевой соды рН=9

Кока-кола рН= 3

Хозяйственная сода рН=13

Молоко рН=6

Раствор сахара рН=7

Нашатырный спирт рН=11.

Водородный показатель (рН) воды вы можете определить при помощи индикаторов, сравнивая их окраску со шкалой. Для оценки рН можно также воспользоваться специальными датчиками (см. практическую работу по определению рН атмосферных осадков).

2. Определение содержания взвешенных частиц.

Этот показатель качества воды определите путем пропускания определенного объема воды через бумажный фильтр и последующего высушивания осадка на фильтре в сушильном шкафу до постоянной массы.

1. Для анализа возьмите 500 – 1000 мл воды.

2. Фильтр перед работой взвесьте.

3. После фильтрования осадок с фильтром высушите до постоянной массы при 105 Сº, охладите в бюксе или в другой герметически закрывающейся посуде и взвесьте. Взвешивание желательно проводить на аналитических весах.

4. Содержание взвешенных веществ (мг/л) в испытуемой воде определяют по формуле (4):

(m1 - m2) ´ 1000/V (4),

где m1 — масса бумажного фильтра с осадком взвешенных частиц, мг;

m2 — масса бумажного фильтра до опыта, мг;

V — объем воды для анализа, мл.

ПДК взвешенных частиц в водоемах составляет 10 мг/л.

3. Определение жесткости воды.

Жёсткость воды обусловлена наличием растворимых солей кальция и магния. Различают временную и постоянную жесткость воды. Временная жесткость иначе называется устранимой, или карбонатной. Она обусловлена наличием гидрокарбонатов кальция и магния. Постоянная (некарбонатная) жесткость вызвана присутствием других растворимых солей (хлоридов, сульфатов) кальция и магния. Под общей жесткостью воды понимают временную и постоянную жесткость.

Временную жёсткость воды можно легко устранить путем кипячения. При этом образуются нерастворимые карбонаты кальция и магния, которые выпадают в осадок, образуя накипь.

Постоянную жесткость воды можно устранить путем добавления карбоната натрия, который осаждает ионы кальция и тем самым смягчает воду.

Для смягчения воды могут быть использованы также ионообменные смолы. При этом жёсткая вода пропускается через специальные колонки. Ионы кальция и магния поглощаются ионообменной смолой, а вместо них из смолы выделяются ионы, не создающие жёсткости (обычно ионы натрия).

Определение жёсткости воды можно провести двумя способами.

Первый способ. К 100 мл воды добавьте раствор карбоната натрия (соды). Если вода жесткая, то выпадет осадок карбоната кальция или магния.

Второй способ заключается в добавлении мыла к воде и наблюдении за тем, образуется ли пена. Жёсткая вода мешает мылу проявлять свои моющие свойства. При смешивании мыла с мягкой водой оно легко растворяется с образованием мутного раствора со слоем пены на поверхности. Если же мыло добавить к жёсткой воде, ионы кальция и магния вступают в реакцию с мылом, образуя нерастворимые соединения, которые выпадают в виде хлопьев или клейкого налета.

4. Определение хлоридов.

Концентрация хлоридов в водоёмах – источниках водоснабжения допускается до 350 мг/л.

Хлориды попадают в водоёмы со сбросами хозяйственно-бытовых и промышленных сточных вод, а также при использовании в зимнее время антигололедных составов. Содержание хлоридов в воде – важный показатель при оценке санитарного состояния водоёма.

1. В пробирку налейте 5 мл исследуемой воды и добавьте три капли 10% раствора нитрата серебра.

2. Приблизительное содержание хлоридов определите по характеру осадка или помутнению (см. таблицу 13).

Таблица 13. Определение содержания хлоридов.

Осадок или помутнение

Концентрация

хлоридов,

мг/л

Опалесценция или слабая муть

1 –10

Сильная муть

10 – 50

Образуются хлопья, но осаждаются не сразу

50 – 100

Белый объемистый осадок

Более 100

5. Качественное определение катионов и анионов методами химического анализа.

Качественный анализ воды можно провести при помощи следующих реакций (табл. 14 и 15).

Таблица 14. Качественные реакции для анализа катионов.

Что определяется

Что добавляется

Признаки реакции

Наличие или отсутствие определяемого иона

Уравнение реакции

Соли аммония

Щёлочь (гидроксид калия или натрия) при нагревании

Запах аммиака

Соли меди

Щёлочь (гидроксид натрия или калия)

Голубой осадок

Соли железа (III)

Роданид калия или аммония

Кроваво-красное окрашивание

Соли кальция и магния

Карбонат натрия или калия

Белый осадок

Таблица 15. Качественные реакции для анализа анионов

Что определяется

Что добавляется

Признаки реакции

Наличие или отсутствие определяемого иона

Уравнение реакции

Хлориды

Нитрат серебра

Белый осадок

Сульфаты

Нитрат или хлорид бария

Белый осадок

Карбонаты

Соляная или серная кислота (при нагревании)

Выделение углекислого газа

6. Все полученные данные занесите в сводную таблицу 16

рН воды

Содержание взвешенных частиц, мг\л.

Жесткость воды,

мг/л.

Концентрация хлоридов,

мг\л.

Наличие катионов

(указать какие присутствуют)

Наличие анионов

(указать какие присутствуют)

Практическая работа № 7.

Изучение состава и свойств почвы

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с методиками изучения механического состава и физических свойств почвы.

2. На пришкольном участке или в парке заложите почвенные разрезы.

3. Оцените параметры почвы. Опишите механический состав почвы и оцените ее влажность в баллах.

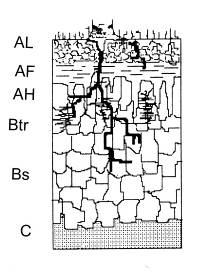

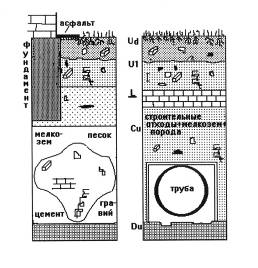

4. Ознакомьтесь с рисунками 12 и 13. Проведите оценку профилей согласно таблице 17.

5. Сравните почвенные профили по параметрам, приведенным в таблице 18, и занесите данные в таблицу.

6. Ознакомьтесь с таблицей 19.

7. Согласно таблице 19 определите признаки антропогенного нарушения двух профилей. Данные занесите в таблицу 20.

Для проведения работы вам понадобятся:

· лопата;

· полиэтиленовые пакеты;

· тетрадь, карандаш.

1. Определение физических свойств почвы.

Влажность почвы определяется непосредственными наблюдениями.

Балл 1: почва сухая, не холодит руки, почти не светлеет. Песок сыпучий, глина сбита в крепкие комки.

Балл 2: почва свежая, слегка холодит руки, очень слабо светлеет при высыхании. Прижатая к почве фильтрованная бумага увлажняется.

Балл 3: почва влажная, заметно холодит руки, высыхая, значительно светлеет и увлажняет придавленную к ней фильтрованную бумагу. Песок легко формируется, глина и суглинок скатываются, при высыхании трескаются.

Балл 4: почва сырая, при высыхании сильно светлеет. На ощупь холодная. Приложенная обыкновенная бумага промокает.

Балл 5: почва мокрая, блестит, не скатывается, лоснится от покрывающей ее пленки воды, обнаруживается текучесть.

Плотность (твёрдость) почвы определяется по следующим признакам:

очень твёрдая почва представляет собой компактную массу, почти не поддающуюся вскапыванию;

в почву средней твёрдости лопата входит с усилием, в несколько приёмов, но все же значительно легче, чем в первом случае; из ямы почва достаётся целыми пластами;

в рыхлую почву лопата входит сразу во весь штык и при выбрасывании из ямы почва легко рассыпается.

Пластичность (скатываемость) почвы определяется на ощупь следующим образом: кусочек почвы сильно увлажняют (почти до состояния текучести, размазываемости), затем между ладонями раскатывают в тонкую «колбаску». Легкие почвы скатываются только в виде шарика. Чем тяжелее почва, тем легче она скатывается.

2. Определение механического состава почвы.

Механический состав почвы определяет многие её качества. Глинистые и суглинистые почвы характеризуются большой теплоемкостью, что влияет, в свою очередь, на влажность.

Выделяют следующие механические виды почв:

глинистые: почвенная масса с большим трудом растирается на ладони, в сухом состоянии твердая, во влажном – вязкая, пластичная и при скатывании образует тонкую длинную «колбаску», которая при сгибании в кольцо не разрывается; след от ножа дает узкую блестящую черту;

суглинистые: почва растирается без труда, хорошо видны песчинки, в сухом виде довольно плотная, во влажном — пластичная, но «колбаска» при сгибании в кольцо разваливается; бороздка от ножа получается матовая и широкая;

супесчаные: почва растирается без труда, преобладают песчаные частицы, ссыхается в непрозрачные комки, по ходу движения ножа ощущается характерный хруст, края бороздки крошатся, в «колбаски» не скатывается;

песчаные: почва состоит исключительно из песчинок, в сухом состоянии сыпуча, во влажном — текучая масса.

3. Исследование структуры почвенного профиля.

1. На основании рис. 12 и 13 запишите в тетрадь, какие почвенные горизонты и подгоризонты хорошо заметны на изучаемых почвенных профилях.

2. По таблице 17 проведите характеристику почвенных профилей.

Таблица 17. Характеристика почвенного профиля (на примере подзола).

Горизонт

Подгоризонт

Внешний вид

А

L

Подстилка (1 – 5 см), рыхлая, пористая.

F

Тёмно-коричневый слой.

H

Чёрный гумусовый слой.

A

Тёмный серо-коричневый слой — слой выщелачивания.

B

Ea

Пепельно-серый слой — слой выщелачивания.

Bh

Слой с большим содержанием гумуса, рыхлый.

Btr

Железистый слой, твёрдый, тёмного оранжево-коричневого цвета.

Bs

Слой плотного песка оранжевого цвета с большим содержанием железа и биогенных элементов.

C

Материнская порода. Глубина залегания горизонта С различна, обычно 80 – 120 см.

Рис. 12. Почвенный профиль на примере дерново-подзолистой почвы.

Почвенные горизонты и подгоризонты: АL – подстилка, AF – тёмно-коричневый слой, AH – чёрный гумусовый слой, Вtr – железистый слой, Bs – слой плотного песка, С – материнская порода.

Рис. 13. Профили городских почв (урбаноземов).

Почвенные горизонты: Ud – дерновый горизонт с примесью антропогенных включений (строительно-бытового мусора, промышленных отходов); U1 – горизонт «урбик» (перемешанный горизонт, часть культурного слоя с антропогенными включениями); L – слой, являющийся искусственным барьером (например, асфальтовое покрытие или бетонная плита, включённые в почву); Cu – культурный слой (строительные или другие отходы, мелкозём, почвообразующая порода); Du – подстилающая порода.

Таблица 18. Сравнительное описание почвенных профилей.

Параметры

Почвенный

профиль 1

Почвенный

профиль 2

Тип почвы

Окраска

Влажность

Механический состав

Пластичность

Плотность

Какие горизонты и подгоризонты выражены

Длина горизонтов (подгоризонтов)

Наличие искусственных включений, связанных с деятельностью человека (указать, какие именно)

Таблица 19. Виды антропогенных нарушений и их признаки

Промышленные нарушения

Строительные нарушения

Транспортные нарушения

Рекреационные нарушения

Складирование отходов, выбросы жидких и твёрдых веществ.

Следы воздействия на почву строительной техники, остатки дорог, детали магистрально-строительной техники.

Уплотнение, загрязнение выбросами.

Вытаптывание, следы пожаров, бытовой мусор.

Таблица 20. Антропогенные нарушения городских почв и их признаки.

Группа нарушений почвы

Признаки нарушения

Почвенный профиль 1

Почвенный профиль 2

Промышленные нарушения

Строительные нарушения

Транспортные нарушения

Рекреационные нарушения

Практическая работа № 8.

Индикация почвы по кресс-салату

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с информацией о кресс-салате как тест-объекте для оценки загрязнения почвы и воздуха.

2. Изучите методику и выполните практическую работу согласно описанию.

3. По результатам изучения проростков семян оцените состояние почвы и заполните таблицу 21 .

Для проведения работы вам понадобятся:

· семена кресс-салата;

· чашки Петри или любые другие емкости;

· фильтровальная бумага;

· песок;

· исследуемые пробы почвы;

· колбы на 100 мл – 2 шт.

· пробирки – 20 шт;

· воронки - 10 шт;

· наборы химических реактивов для анализа почвенных вытяжек (при наличии в школе могут быть использованы тест-индикаторы для экспресс-анализа (например, из набора «Пчёлка»).

Кресс-салат как тест-объект для оценки загрязнения почвы и воздуха.

Кресс-салат – однолетнее овощное растение, обладающее повышенной чувствительностью к загрязнению почвы тяжелыми металлами, а также к загрязнению воздуха. Этот биоиндикатор отличается быстрым прорастанием семян и почти стопроцентной всхожестью, которая заметно уменьшается в присутствии загрязнителей.

Кроме того, побеги и корни этого растения под действием загрязнителей подвергаются заметным морфологическим изменениям (происходит задержка роста и искривление побегов, уменьшение длины и массы корней, а также числа и массы семян).

Кресс-салат как биоиндикатор удобен еще и тем, что действие стрессоров можно изучать одновременно на большом числе растений при небольшой площади рабочего места. Привлекательны и весьма короткие сроки эксперимента. Семена кресс-салата прорастают уже на 3-4 день, и на большинство вопросов эксперимента можно получить ответ в течение 10–15 суток.

Биоиндикация загрязнений с помощью кресс-салата.

Прежде чем ставить эксперимент по биоиндикации загрязнений с помощью кресс-салата, партия семян, предназначенных для опытов, проверяется на всхожесть. Для этого семена кресс-салата нужно прорастить в чашках Петри, в которые насыпают промытый речной песок слоем в 1 см. Накройте песок фильтровальной бумагой и разложите на ней определенное количество семян. Перед раскладкой семян песок и бумагу увлажните до полного насыщения водой. Сверху семена закройте фильтровальной бумагой и неплотно – стеклом. Проращивание проведите при температуре 20–25°С. Нормой считается прорастание 90–95% семян в течение 3–4 суток. Процент проросших семян от числа посеянных называется всхожестью.

После определения всхожести семян приступите к проведению эксперимента.

1. Чашку Петри заполните до половины исследуемым субстратом (почвой, илом и тому подобным). В другую чашку положите такой же объём заведомо чистого субстрата, который будет служить для контроля.

2. Субстраты во всех чашках увлажните одним и тем же количеством отстоянной водопроводной воды до появления признаков насыщения.

3. В каждую чашку на поверхность субстрата положите по 50 семян кресс-салата. Расстояние между соседними семенами должно быть по возможности одинаковым.

4. Насыпьте на семена 1-2 мм субстрата и аккуратно разровняйте поверхность.

5. Увлажните верхние слои субстратов до влажности нижних.

6. В течение 10–15 дней наблюдайте за прорастанием семян, поддерживая влажность субстратов примерно на одном уровне. Результаты наблюдений запишите в таблицу (табл. 21).

Таблица 21. Скорость прорастания семян кресс-салата.

Исследуемый субстрат

Число проросших семян, %

3 сут.

4 сут.

5 сут.

...

15 сут.

Опыт 1

Опыт 2

Контроль

В зависимости от результатов опыта субстратам присваивают один из четырех уровней загрязнения.

1. Загрязнение отсутствует.

Всхожесть семян достигает 90–100%, всходы дружные, проростки крепкие, ровные. Эти признаки характерны для контрольных, с которыми следует сравнивать опытные образцы.

2. Слабое загрязнение.

Всхожесть 60–90%. Проростки почти нормальной длины, крепкие, ровные.

3. Среднее загрязнение.

Всхожесть 20–60%. Проростки по сравнению с контролем короче и тоньше. Некоторые проростки имеют уродства.

4. Сильное загрязнение.

Всхожесть семян очень слабая (менее 20%). Проростки мелкие и уродливые.

При проведении опытов с кресс-салатом следует учитывать, что большое влияние на всхожесть семян и качество проростков оказывают водно-воздушный режим и плодородие субстрата. В гумусированной, насыщенной кислородом (аэрированной) почве (чернозём, верхний горизонт серой лесной почвы) всхожесть и качество проростков всегда лучше, чем в тяжелой глинистой почве, которая из-за малой проницаемости для воды и воздуха имеет плохой водно-воздушный режим. Поэтому в качестве субстрата для контроля следует брать почву того же типа, что и для опытов.

Кроме загрязнения почвы, на кресс-салат оказывает влияние состояние воздушной среды. Газообразные выбросы автомобилей вызывают морфологические отклонения от нормы у проростков кресс-салата, в частности отчетливо уменьшают их длину.

Кресс-салат можно выращивать на незастекленных балконах многоэтажных домов, расположенных вдоль автодорог. Газообразные выбросы автотранспорта имеют плотность более высокую, чем воздух, и скапливаются в приземном слое до высоты 2 м. Одновременное выращивание кресс-салата на балконах нижних и верхних этажей летом, в период теплой и безветренной погоды, обычно показывает заметные различия в качестве проростков.

Практическая работа № 9.

Оценка почв методами химического анализа

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с методиками проведения работы.

2. Определите рН почвы, проверьте наличие хлорид-, карбонад - и сульфат-ионов, а также катионов металлов.

3. Занесите полученные данные в сводную таблицу 22.

Для проведения работы вам понадобятся:

· универсальная индикаторная бумага;

· стеклянная колба объёмом 100 мл;

· фарфоровая чашка;

· пипетка;

· спиртовка;

· пробирки;

· набор химических реактивов для проведения анализа.

1. Приготовление водной вытяжки.

Водную почвенную вытяжку чаще всего используют для определения растворимых в воде соединений, а также кислотности почвы. Для приготовления вытяжки 20 г сухой просеянной почвы помещают в колбу на 100 мл, добавляют 50 мл дистиллированной воды, взбалтывают в течение 5-10 минут и фильтруют.

2. Определение рН почвы.

Кислотно-щелочная реакция почвы определяется при помощи лакмусовой индикаторной бумаги.

1. Для определения рН комки свежей выкопанной почвы зажимаются между полоской индикаторной бумаги.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |