Основные цели экологического мониторинга состоят в обеспечении общества своевременной и достоверной информацией, позволяющей:

· оценить показатели состояния и функционирования экосистем и среды обитания человека;

· выявить причины изменения этих показателей;

· создать условия для определения мер по исправлению возникающих негативных последствий;

· организовать мероприятия, направленные на улучшение качества окружающей среды.

Основные задачи экологического мониторинга:

· наблюдение за источниками антропогенного и природного воздействия;

· наблюдение за состоянием природной среды и процессами, происходящими под влиянием антропогенного воздействия;

· оценка фактического состояния природной среды;

· прогноз изменения состояния природной среды.

В соответствии с требованиями природоохранительного законодательства (закон «Об охране окружающей природной среды», раздел IV), нормативы качества окружающей природной среды подразделяются на три группы:

санитарно-гигиенические — нормативы предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, а также предельно допустимых уровней (ПДУ) химического, биологического, физического и радиационного воздействия; их цель — определить показатели качества окружающей среды применительно к здоровью человека;

производственно-хозяйственные — нормативы выбросов, сбросов вредных веществ (ПДВ, ПДС); их цель — установить требования к источнику вредного воздействия, ограничивая его негативное воздействие пороговой величиной;

комплексные — нормативы, сочетающие в себе признаки первой и второй групп: предельно-допустимая нагрузка (ПДН) на окружающую среду, нормы защитных и санитарных зон и так далее.

Предельно допустимые концентрации представляют собой нормы щадящего воздействия загрязняющих веществ на здоровье человека и природную среду. Отметим, что ПДК устанавливаются для среднестатистического человека, однако ослабленные болезнью и другими факторами люди могут почувствовать себя дискомфортно при меньших концентрациях вредных веществ. Величины предельно допустимых концентраций некоторых веществ в ряде стран существенно различаются.

Нормативы качества окружающей среды едины для всей территории России. С учетом природноклиматических особенностей, а также повышенной социальной ценности отдельных территорий для них могут быть установлены нормативы предельно допустимой концентрации, отражающие особые условия. Всё это свидетельствует о том, что нормы ПДК являются условными и относительными.

работа №1.

Изготовление оборудования для оценки состояния атмосферы

Как выполнить работу

1. Разделитесь на три группы.

2. Ознакомьтесь с методиками изготовления приборов.

3. По заданию учителя изготовьте один из приборов для оценки параметров атмосферы: анемометр, флюгер или осадкомер.

4. Запишите в тетрадь, для чего служат эти приборы.

1. Анемометр.

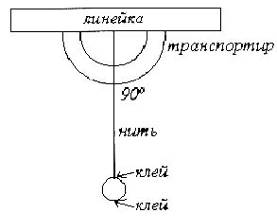

Анемометр — прибор для измерения скорости ветра (рис. 1).

Для изготовления анемометра вам понадобятся:

· нитка длиной 30 см;

· большая швейная игла;

· шарик для пинг-понга;

· транспортир;

· клей;

· скотч;

· линейка.

Чтобы изготовить прибор:

1. Вденьте нитку в иголку и пропустите её через шарик.

2. Клеем закрепите шарик на нитке, чтобы он не скользил.

3. Прикрепите скотчем свободный конец нитки к центру прямой части транспортира так, чтобы в подвешенном состоянии нить пересекала транспортир на отметке 90°С.

4. Соедините транспортир с линейкой. Прибор готов.

Рис. 1. Анемометр.

2. Флюгер.

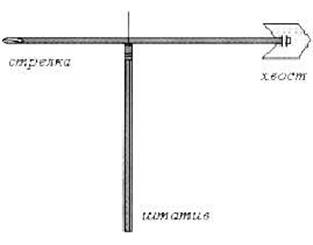

Флюгер — прибор для определения направления ветра (рис. 2).

Для изготовления флюгера вам понадобятся:

· плотный лист картона или лист фанеры;

· гвоздь или деревянный штырь;

· трубка с отверстием с одной стороны, например футляр от медицинского термометра;

· резиновое кольцо;

· трубочка для коктейля;

· линейка;

· карандаш;

· ножницы;

· клей;

· картон;

· компас.

Чтобы изготовить прибор:

1. Укрепите штырь или гвоздь на деревянном или картонном основании. Наденьте на него трубку. Трубка должна свободно вращаться вокруг штыря.

2. При помощи резинового кольца закрепите трубочку для коктейля на верхней части трубки.

3. Из тонкого картона вырежьте наконечник и оперение стрелы.

4. Сориентируйтесь при помощи компаса по сторонам горизонта.

5. Обозначьте стороны горизонта на основании флюгера.

Рис. 2. Флюгер.

3. Осадкомер.

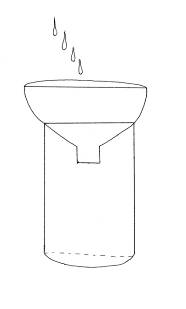

Осадкомер — это прибор для измерения количества осадков (рис. 3).

Для изготовления прибора вам понадобятся:

· ножницы;

· пластиковая двухлитровая бутылка;

· линейка;

· фломастер с несмываемыми чернилами;

· пластилин;

· мерный цилиндр.

Чтобы изготовить прибор:

1. Отрежьте горловину от двухлитровой бутылки.

2. Вставьте ее в бутылку как воронку.

3. Закрепите воронку в бутылке при помощи пластилина.

Рис. 3. Осадкомер.

Практическая работа № 2.

Оценка физических параметров атмосферы

Как выполнить работу

1. Ознакомьтесь с методиками оценки состояния атмосферы.

2. Выполните измерения.

3. Занесите полученные результаты в рабочую таблицу «Сводная карта метеонаблюдений».

4. Сделайте выводы. Сравните полученное значение рН с предельно допустимым значением (ПДК) для дождевых осадков. Соответствует ли оно ПДК? Если рН ниже допустимого, с чем это может быть связано?

5. На каком принципе основано устройство психрометра? Что такое относительная влажность воздуха?

6. Каково устройство барометра? На каком принципе основано его действие?

Для проведения работы вам понадобятся:

· термометр — прибор для измерения температуры — или датчик для измерения температуры из цифровой лаборатории «Архимед»;

· психрометр — прибор для измерения влажности — или датчик для измерения влажности (цифровая лаборатория «Архимед»);

· анемометр — прибор для измерения скорости ветра;

· флюгер — прибор для определения направления ветра;

· осадкомер — прибор для измерения количества и отбора проб атмосферных осадков;

· барометр — прибор для измерения атмосферного давления;

· индикаторы или датчик для измерения рН (цифровая лаборатория «Архимед»);

· карандаш;

· линейка;

· тетрадь.

1. Измерение температуры воздуха.

Измерение температуры воздуха производится при помощи термометра (от греч. therme — теплота и metron — мера), с точностью до 0,5°С. При этом измерения выполняются в тени. Если точка наблюдения освещена солнечными лучами, необходимо закрывать термометр от попадания прямых солнечных лучей листом картона или фанеры.

Измерить температуру можно также при помощи датчика цифровой лаборатории «Архимед». Датчик температуры позволяет измерять температуру в диапазоне от -10 до 110º С.

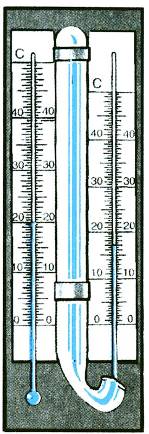

2. Измерение влажности воздуха.

Для измерения относительной влажности воздуха используется психрометр (от греч. psychria — холод и metron — мера). Относительная влажность воздуха — это отношение парциального давления водяного пара, содержащегося в воздухе при данной температуре, к давлению насыщенного пара при той же температуре, выраженное в процентах. При определении влажности воздуха с помощью психрометра (рис. 4), устанавливается разница в показаниях двух термометров: резервуар одного из них остаётся сухим во время измерения, а резервуар другого обернут тканью, конец которой помещён в сосуд с водой. Вода испаряется и благодаря этому термометр охлаждается. По разнице показаний при помощи специальных таблиц определяют относительную влажность воздуха.

Влажность воздуха можно также измерить при помощи датчика повышенной точности (5%) из цифровой лаборатории «Архимед».

Рис 4. Психрометр.

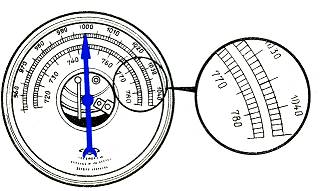

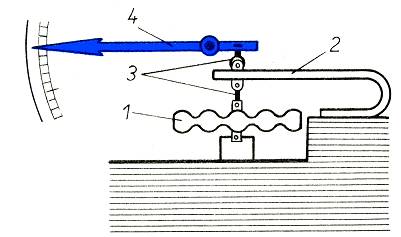

3. Измерение атмосферного давления.

Измерение атмосферного давления производится при помощи барометра (анероида) (рис. 5). Такой барометр (от греч. baros — тяжесть и metron — мера) называется безжидкостным, поскольку не содержит ртути. Главной частью анероида (рис. 6) является металлическая коробка (1), с волнистой (гофрированной) поверхностью, из которой откачан воздух.

Рис. 5. Внешний вид барометра.

Рис.6. Устройство барометра.

Чтобы атмосферное давление не раздавило коробку, ее крышку пружиной (2) оттягивают вверх. При увеличении атмосферного давления крышка прогибается вниз и натягивает пружину. При уменьшении давления пружина выпрямляет крышку. С помощью передаточного механизма (3) при изменении давления стрелка-указапередвигается вправо или влево. Под стрелкой укреплена шкала, деления которой нанесены в мм рт. ст. В системе интернациональной (СИ) единицей измерения давления является 1 Па. Нормальное атмосферное давление равно 101,3 кПа = 760 мм рт. ст. В зависимости от высоты над уровнем моря нормальное атмосферное давление может иметь различные значения. Чем больше высота, там давление меньше. Для Москвы в среднем нормальное атмосферное давление составляет 748 мм рт. ст.

4. Измерение скорости ветра.

1. Возьмите анемометр (от греч. anemos — ветер и metron — мера), изготовленный на прошлом уроке.

2. Установите его таким образом, чтобы ветер дул на шарик.

3. Измерьте при помощи транспортира угол отклонения нити.

4. По табл. 2 определите скорость ветра.

Таблица 2. Оценка скорости ветра.

Угол

Транспортира

Скорость ветра

(м/с)

Угол

транспортира

Скорость ветра

(м/с)

90°

0

55°

7

85°

3

50°

8

80°

3,5

45°

9

75°

4,5

40°

9,5

70°

5

35°

10

65°

6

30°

12

60°

6,5

25°

13

20°

15

Для определения скорости ветра можно использовать природные объекты, например:

· шелест листьев – скорость ветра 1–3 м/с;

· движение ветвей – ветер 5–7 м/с;

· движение вершин деревьев – 7–10 м/с и больше.

5. Измерение количества атмосферных осадков.

1. Изготовленный осадкомер закрепите на открытом месте.

2. Для расчета объема осадков (V) в миллилитрах на 1 м2 необходимо:

- измерить диаметр воронки в метрах;

- рассчитать ее площадь (S) в квадратных метрах;

- измерить объем осадков (V1) в мл при помощи цилиндра.

3. Рассчитать по формуле (1) объём осадков (V) в мл на 1 м2:

V1

V = ____________ (1)

S

6. Определение облачности.

Состояние неба в период наблюдений определите визуально. Оцените долю видимого небосвода, покрытую облаками. Сплошная облачность оценивается в 10 баллов. Отсутствие облачности и — в 0 баллов.

Визуально определите тип облаков: слоистые, кучевые, перистые и их сочетания. Облака различают по высоте. Облака верхнего яруса (выше 6 км) – в основном перистые, состоящие из ледяных кристаллов. Облака на высоте до 6 км – слоистые или кучевые, состоят из мельчайших капель или кристаллов льда (рис. 7).

кучевые облака

кучевые облака

слоистые облака

слоистые облака

перистые облака

перистые облака

Рис. 7. Типы облаков.

7. Определение величины рН осадков.

Водородный показатель рН – это отрицательный десятичный логарифм из концентрации ионов водорода. pH = - lg [H+]. При значении рН < 7 – среда кислая, если рН > 7, то щелочная, рН = 7 соответствует нейтральной реакции среды. Определение рН среды проводится при помощи индикаторов. В качестве индикаторов могут быть использованы лакмус (в нейтральной среде – фиолетовый, в кислой – красный, в щелочной – синий). Метилоранж в кислой среде – красный, в нейтральной – оранжевый, в щелочной среде – жёлтый. Также может быть использован универсальный индикатор. Диапазон измерения рН – от 0 до 12. Индикаторы представляют собой сложные органические вещества, образующие соли с кислотами и основаниями. При этом происходят изменения окраски индикаторов, связанные с изменением их строения.

рН осадков можно измерить и при помощи датчика из цифровой лаборатории «Архимед». Диапазон измерений – от 0 до 14. Датчик должен быть снабжен системой температурной компенсации. Время достижения 95% значения измеряемой величины – не более 10 с.

Дождевые осадки, как правило, имеют кислую или нейтральную реакцию среды. Нижний предел допустимого уровня рН дождевых осадков составляет 5,6.

1. Для определения рН снега выполните забор проб. При мощном покрове пластиковую емкость с широким горлом погрузите в снег вверх дном вертикально вниз, а затем извлеките пробу. Если же покров недостаточно мощный, наденьте на руки гигиенические перчатки либо два чистых полиэтиленовых пакета и сделайте забор пробы с поверхности.

2. Пробу поместите в чистую пластиковую емкость.

3. Поместите пробу в тёплое место. После того как снег растает, измерьте рН.

Дата

Температура воздуха,

°С

Влажность,

%

Атмосферное давление,

мм. рт. ст.

Тип облаков

Направление и

скорость ветра, с/с.

Характер, количество

и pH осадков

Таблица 3. Сводная карта метеонаблюдений.

Практическая работа № 3.

Оценка экологического состояния атмосферы методом биоиндикации

Как выполнить работу

1. Ознакомьтесь с текстом «Биоиндикация атмосферы при помощи лишайников».

2. Найдите ответы на вопросы:

· Что лежит в основе биоиндикации?

· Какие организмы могут выступать в качестве биоиндиакторов?

· Какие вы знаете жизненные формы лишайников?

· Почему лишайники могут быть выбраны для оценки состояния окружающей среды?

3. Заложите пробную площадку для измерения проективного покрытия лишайников.

4. Выберите на ней деревья, которые вы будете изучать. Деревья должны быть приблизительно одного возраста, без видимых повреждений.

5. Ознакомьтесь с методиками оценки проективного покрытия лишайников.

6. Оцените среднее значение проективного покрытия одним из предложенных методов.

7. Через некоторое время проведите повторное измерение проективного покрытия.

8. По изменению как общего проективного покрытия, так и отдельных видов лишайников, используя шкалы чувствительности, сделайте вывод об интенсивности загрязнения.

Для проведения работы вам понадобятся:

· деревянные рамки-сеточки 10 ´ 10 см для оценки проективного покрытия лишайников;

· линейка, блокнот, карандаш.

Биоиндикация атмосферы при помощи лишайников

(дополнительный текст к практической работе №3).

Биоиндикация – это метод оценки, позволяющий при помощи биологических объектов определить состояние окружающей среды. В качестве биоиндикаторов выступают организмы, жизнедеятельность которых тесно связана с определенными условиями среды и которые могут свидетельствовать о присутствии и концентрации загрязняющих веществ. Биоиндикаторы суммируют все биологически важные данные о загрязняющих веществах. Применение биоиндикаторов имеет существенные преимущества, поскольку позволяет избежать использования сложных физико-химических методов анализа, а также применения химических реактивов, которые могут вносить дополнительное загрязнение в окружающую среду.

Общие сведения о лишайниках

В качестве биоиндикаторов выступают организмы или сообщества организмов, жизненные функции которых тесно связаны с определенными факторами среды. К числу наиболее известных биологических индикаторов относятся лишайники, чувствительность которых обусловлена их физиологией и симбиотической природой (лишайники представляют собой симбиоз гриба и водоросли). Лишайники выбраны объектом глобального биологического мониторинга, поскольку они распространены по всему земному шару и их реакция на внешнее воздействие очень заметна, а собственная изменчивость незначительна по сравнению с другими организмами.

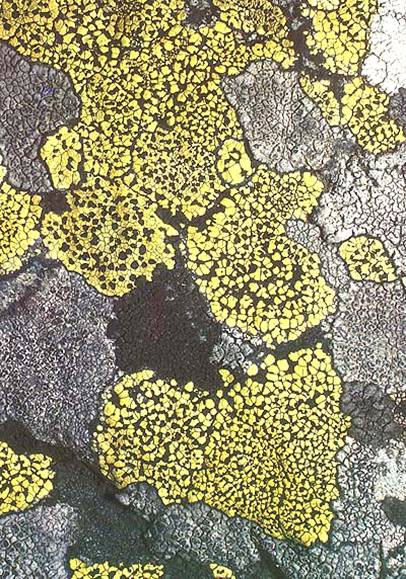

По внешнему виду различают три типа жизненных форм лишайников: накипные, листоватые и кустистые (рис. 8-10).

Рис. 8. Листоватый лишайник.

Рис. 9. Кустистый лишайник.

Рис. 10. Накипной лишайник.

Накипной лишайник представляет собой корочку, прочно сросшуюся с корой дерева, древесиной, поверхностью камней.

Листоватые лишайники имеют вид чешуек или пластинок, прикреплённых к коре дерева, древесине, поверхности камней.

Кустистые лишайники имеют в своем строении «ветви» или более толстые, чаще ветвящиеся «стволики». Кустистый лишайник растёт вертикально или свисает вниз.

Лишайники способны долгое время пребывать в сухом, почти обезвоженном состоянии, когда их влажность составляет от 2 до 10% сухой массы. При этом они не погибают, а лишь приостанавливают все жизненные процессы до первого увлажнения. Лишайники могут выдержать сильное солнечное облучение, нагревание и охлаждение.

В связи с тем, что лишайники поглощают воду всей поверхностью тела, в основном из атмосферных осадков и отчасти из водяных паров, влажность слоевищ (тела лишайника) непостоянна и зависит от влажности воздуха. Слоевище лишайников часто сравнивают по свойствам с фильтровальной бумагой.

Влияние загрязнения воздуха на состояние лишайников.

Многочисленные исследования в районах промышленных объектов, на заводских и прилегающих к ним территориях показывают прямую зависимость между загрязнением атмосферы и сокращением численности определенных видов лишайников. Особая чувствительность лишайников объясняется тем, что они не могут выделять в среду поглощенные токсичные вещества, вызывающие физиологические нарушения и морфологические изменения.

По мере приближения к источнику загрязнения слоевища лишайников становятся толстыми, компактными. Дальнейшее загрязнение атмосферы приводит к тому, что части слоевища лишайников окрашиваются в беловатый, коричневый или фиолетовый цвет, их тела сморщиваются и растения погибают. Изучение лишайниковой флоры в населенных пунктах и вблизи крупных промышленных объектов показывает, что состояние окружающей среды существенно влияет на развитие лишайников. По их видовому составу и встречаемости можно судить о степени загрязнения воздуха.

Выделяют экологические группы лишайников по месту (субстрату) произрастания.

Напочвенные (эпигейные). Из-за конкуренции с высшими растениями они практически не встречаются на плодородных почвах, предпочитая обедненный песчаный грунт. К эпигейным относятся лишайники, развивающиеся на пнях и в основании стволов деревьев. Следует отметить, что представители этой группы редко встречаются на загрязненной территории.

Поселяющиеся на стволах, ветках кустарников и деревьев лишайники (эпифитные). Они представлены тремя типами жизненных форм. Расселение их по стволу зависит от освещенности. Эти лишайники (особенно накипные и реже листоватые) могут быть хорошими биоиндикаторами окружающей среды.

Поселяющиеся на камнях, стекле и стенах (эпилитные) лишайники представлены накипными формами. В основном имеют яркую окраску и также могут выступать как биоиндикаторы.

Водные большую часть времени проводят в воде, их виды немногочисленны. В качестве биоиндикаторов применяются редко.

Для индикации в городах чаще всего используются эпифитные лишайники, растущие на коре деревьев. Для школьного экологического мониторинга эпифитные лишайники очень удобны, так как доступны для изучения практически в любое время года и хорошо заметны, особенно на стволах деревьев темного цвета.

Следует использовать прямостоячие взрослые, но не больные и не сухостойные деревья.

Лишайники растут очень медленно: прирост их при благоприятных условиях колеблется, в зависимости от вида, от 1 до 8 мм в год. Листоватые и кустистые лишайники растут быстрее, чем накипные. Отдельные экземпляры эпифитных лишайников могут жить до 600 лет, но средний возраст этих организмов составляет от 30 до 80 лет. В связи с медленным ростом лишайников для исследования в городе лучше выбирать старые деревья. Исследование состояния флоры лишайников городов показало, что при увеличении загрязнения воздуха первыми исчезают кустистые формы, затем – листоватые, и, наконец, накипные. Во многих промышленных городах лишайники вообще отсутствуют, в наиболее загрязненных районах формируется так называемая «лишайниковая пустыня».

1. Оценка проективного покрытия методом сеточек-квадратов.

1. Для изготовления сеточек возьмите жесткий контур квадратной формы размером 10 ´ 10 см. Разделите его на квадраты размером 1 ´ 1 см тонкими проволочками, натянутыми параллельно сторонам.

2. Полученную рамку наложите на ствол дерева и зафиксируйте.

3. Определите число a единичных квадратов, в которых лишайники занимают на глаз больше половины площади. Им приписывается покрытие, равное 100 %.

4. Определите число b квадратов, в которых лишайники занимают менее половины площади. Им приписывается покрытие, равное 50 %.

5. Общее покрытие в процентах вычисляется по формуле 2 (c — число исследованных деревьев):

R= 100a + 50b / c (2)

2. Визуальная оценка покрытия лишайников.

1. Заложите на стволе дерева такую же площадку 10 ´ 10 см на высоте 1,5 м. Для определения проективного покрытия используется балльная шкала Браун-Бланке, объединяющая покрытие и обилие:

+ — встречается редко, степень покрытия ничтожна.

1 — индивидуумов много, степень покрытия мала или особи разрежены, но площадь покрытия большая;

2 — индивидуумов много, степень проективного покрытия не менее 10%, но не более 25%;

3 — любое количество индивидуумов, степень покрытия 25 – 50%;

4 — любое количество индивидуумов, степень покрытия 50 – 75%;

5 — степень покрытия более 75%, число особей любое.

2. При проведении исследования отметьте:

· какие жизненные формы лишайников встретились на площадке;

· какой процент общей площади рамки занимает каждый растущий там лишайник;

· жизнеспособность каждого образца: здоровое или чахлое слоевище;

· размеры розеток лишайников и степень покрытия в процентах;

· какова встречаемость и покрытие лишайников (по пяти-балльной шкале, приведенной далее).

3. После проведения исследований на нескольких деревьях проведите расчет средних баллов встречаемости и покрытия для каждой жизненной формы лишайников – накипных (Н), листоватых (Л) и кустистых (К) (см. табл. 4 ниже). Зная баллы средней встречаемости и покрытия Н, Л, К, легко рассчитать показатель относительной чистоты атмосферы (ОЧА) по формуле (3):

ОЧА=(Н+2´Л+3´К)\30 (3).

Чем выше показатель ОЧА (ближе к единице), тем чище воздух

местообитания.

4. Результаты исследований сопоставьте с таблицей 4.

5. Запишите значение, которое вы получили, и сделайте выводы о состоянии атмосферы.

Таблица 4. Оценка частоты встречаемости и степени покрытия лишайников по пятибалльной шкале.

Частота встречаемости

(в %)

Степень покрытия

Балл оценки

Очень редко

Менее 5%

Очень низкая

Менее 5%

1

Редко

5 – 20%

Низкая

5 – 20%

2

Редко

20 – 40%

Средняя

20 – 40%

3

Часто

40 – 60%

Высокая

40 – 60%

4

Очень часто

60 – 100%

Очень высокая

60 – 100%

5

Практическая работа № 4.

Предварительное описание водоёма. Органолептическая характеристика воды

Как выполнить практическую работу

1. Ознакомьтесь с бланком предварительного описания водоёма.

2. Используя его, проведите описание ближайшего к школе водоёма.

3. Занесите результаты обследования в протокол.

4. Ознакомьтесь с методиками органолептического анализа воды.

5. Согласно методикам проведите оценку качества воды.

6. Занесите результаты исследований в протокол обследования участка водоёма, а также в таблицы 6-11.

7. Сделайте выводы о качестве воды и об экологическом состоянии водного объекта.

Для проведения работы вам понадобятся:

· цилиндр высотой 50 см.

· пробирка;

· газетный текст (высота букв – 2 мм, толщина – 0,5 мм);

· белый лист бумаги;

· спиртовка;

· термометр;

· пластиковая бутылка для отбора проб воды;

· бумажный фильтр;

· полевые атласы-определители (водной и околоводной растительности и животных).

Бланк описания для участка реки.

Дата __________.

Название реки по карте _________, местное __________________.

Район, округ______________________________________________________.

Ближайший постоянный ориентир ________________________________.

Откуда река начинается ______________. Куда впадает ________________.

Характеристика русла реки

Русло: прямое, умеренно извилистое, извилистое, меандры (изгибы) (нужное подчеркнуть),

закоряжено, завалено сучьями, упавшим древостоем, опадом листвы, полуразложившимися растительными остатками, захламлено бытовым мусором, металлоломом (нужное подчеркнуть или дописать)_________________ ______.

Наличие островов, мелей, перекатов, плесов (нужное подчеркнуть)___ _____.

Наличие запруд, плотин, дамб, шлюзов, створов, причалов (нужное подчеркнуть)_______________________________________________________.

Характеристика дна реки

Дно: каменистое, каменисто-песчаное, песчаное, глинистое, глинисто-каменистое, заиленный песок, сильно заиленное топкое, ил черного цвета, коричневого цвета, светлый ил (нужное подчеркнуть или дописать). ____________________________________________________________

Наличие родников на дне и берегу реки: (есть, нет, мало, много) (нужное подчеркнуть или дописать)____________________________________________ .

Характеристика воды

Наличие следов нефтепродуктов (отдельные пятна, примазки на растениях, пятна и пленки на большей части поверхности), пена, мусор (нужное подчеркнуть)__________________________.

Прозрачность _________ см. Вода: прозрачная мутная, слегка мутная, бесцветная (нужное подчеркнуть)_____________________________________.

Цвет: серый, зеленоватый (нужное подчеркнуть) _____________________.

Запах: землистый, гнилостный, торфяной, травянистый (нужное подчеркнуть)_______________.

Интенсивность запаха: (в баллах): нет (0), очень слабая (1), слабая (2), заметная (3), отчетливая (4), очень сильная (5) (нужное подчеркнуть).

Температура воды _______ºС. Температура воздуха _______ºС.

Характеристика берега и прибрежной зоны

Характеристика правого берега

Высота берега: высокий, низкий (нужное подчеркнуть).

Склон: обрыв, крутой, умеренной крутизны, пологий (нужное подчеркнуть).

Грунт берега: каменистый, песчаный, глинистый, подзолистый, торфяной, известняковый, со следами эрозии (нужное подчеркнуть) __________________,

топкий, заболоченный (нужное подчеркнуть)____________________________.

Травяной покров: сплошной, редкий, не нарушен, нарушен эрозией, вытоптан скотом, нарушен кострищами, колеями автотранспорта (нужное подчеркнуть)_______________________________.

Древесная растительность: редкая, сплошная; представлена преимущественно ольхой черной, ольхой серой, ивой, черемухой, рябиной, березой (нужное подчеркнуть и дописать) ____________________.

Террасы: (наличие, количество, превышение одной над другой в метрах)___________________.

Характеристика левого берега

Высота берега: высокий, низкий (нужное подчеркнуть).

Склон: обрыв, крутой, умеренной крутизны, пологий (нужное подчеркнуть).

Грунт берега: каменистый, песчаный, глинистый, подзолистый, торфяной, известняковый, со следами эрозии (нужное подчеркнуть) __________________,

топкий, заболоченный (нужное подчеркнуть)___________________________.

Травяной покров: сплошной, редкий, не нарушен, нарушен эрозией, вытоптан скотом, кострищами, колеями автотранспорта (нужное подчеркнуть)_______________________________.

Древесная растительность: редкая, сплошная; представлена преимущественно ольхой черной, ольхой серой, ивой, черемухой, рябиной, березой (нужное подчеркнуть) ____________________.

Террасы: (наличие, количество, превышение одной над другой в метрах)___________________.

Прибрежно-водная растительность

Редкая, обильная, образует сплошные полосы, куртины, на участке с быстрым течением, в заводях (осоки, рогоз, камыш, тростник, стрелолист обыкновенный, частуха подорожниковая, хвощ, зюзник, дербенник иволистный (нужное подчеркнуть и дописать) ________________________________.

Водная растительность

Обильная, редкая, сплошная, сплавина (нитчатые водоросли (спирогира, зигнема), одноклеточные водоросли (зеленые, сине-зеленые), кувшинка, кубышка, водокрас, сусак зонтичный, элодея, ряска, многокоренник, рдесты (нужное подчеркнуть и дописать) ____________________________________.

Животные, живущие рядом с водой и в воде

Лягушки, пиявки, перловицы, водомерки, стрекозы (нужное подчеркнуть и дописать)_____________________________________.

Рыба: водится/не водится (нужное подчеркнуть), встречаются виды рыб

______________________________________________________.

Раки: водятся/не водятся (нужное подчеркнуть).

Пойма берега, с которого производится наблюдение

Залуженная, облесенная, с редкой древесной растительностью (нужное подчеркнуть)__________.

Характер угодий на пойме: лес, кустарник, луг, болото, пашня, пастбище (нужное подчеркнуть)

Хозяйственные объекты: жилая застройка, садово-огородные участки, промышленные предприятия, сельскохозяйственные предприятия и объекты (силосные ямы, склады удобрений) (нужное подчеркнуть) _______________________________________________________________.

Нарушения охранного режима рек

В пределах водоохранных зон: размещение дачных участков, строительство и реконструкция зданий, стоянки и мойка автотранспортных средств, применение и складирование химических средств, мусора, навозных стоков (нужное подчеркнуть)_____________________________________________ .

В пределах защитных полос: распашка земель, применение удобрений, выпас скота (кроме водопоя), индивидуальное строительство, движение автотранспортных средств (нужное подчеркнуть)_______________________.

Мероприятия по решению экологических проблем

Куда передана информация о нарушениях охранного режима рек?________________________________________________________________.

Какие мероприятия по решению экологических проблем:

разработаны__________________________

реализованы_______________________________________________________.

Рис. 11. Берег пруда.

2. Изучение органолептических показателей воды.

Органолептические методы анализа основаны на оценке параметров окружающей среды при помощи органов чувств (зрения, обоняния). На основании этого вы можете сделать вывод о запахе и цвете.

При проведении исследований пробовать на вкус воду из любых источников категорически запрещается!

1. Цвет воды.

1. Для определения цвета воды возьмите пробирку и белый лист бумаги.

2. Заполните пробирку водой. Цвет воды отметьте, сравнивая его с белым фоном бумаги (голубой, зеленый, серый, желтый, коричневый).

Для источников хозяйственного водоснабжения цвет не должен обнаруживаться в столбике высотой 20 см, для водоемов культурно-бытового назначения — 10 см.

2. Прозрачность/ мутность.

Прозрачность воды зависит от нескольких факторов: количества взвешенных частиц ила, глины, песка, микроорганизмов, а также наличия химических веществ.

1. Для определения прозрачности воды возьмите мерный цилиндр.

2. Наполните цилиндр водой до высоты 20 см. Попробуйте сверху прочитать газетный текст, находящийся на расстоянии 4 см от дна цилиндра.

3. Если прочитать невозможно, сливайте воду до тех пор, пока буквы не станут отчётливо видны.

4. Высоту столба воды измерьте линейкой и выразите прозрачность воды в сантиметрах.

3. Запах.

Запах воде придают вещества, которые попадают в неё естественным путём или со сточными водами. Характер запаха и его интенсивность определяют при 20°С и 60°С, используя таблицу (табл. 5). Интенсивность запаха природных вод не должна превышать 2 баллов.

Запах воды следует определять в помещении, где воздух не имеет постороннего запаха. Желательно, чтобы его отмечали несколько исследователей.

Характер запаха воды:

· ароматический (огуречный, цветочный);

· болотный (илистый, тинистый);

· гнилостный (фекальный, сточной воды);

· древесный;

· землистый (прелый, свежевспаханной земли, глинистый);

· плесневый (затхлый, застойный);

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 |