Кроме того, например, для крытых спортивных сооружений (футбольные стадионы, ледовые дворцы, легкоатлетические манежи, велотреки и т. п.), при их протяженности по периметру существенно более 100м, получается, что нужны сквозные проходы через всё сооружение на противоположную сторону, что возможно только по подземному тоннелю, что явно избыточно, нетехнологично, небезопасно для практического применения и не дает реального результата для расстановки сил и средств пожарно-спасательной службы. Проектные решения подобных сооружений предусматривают круговой проезд пожарной техники, размещение пожарных гидрантов через 100-150м по периметру, реализацию других требований ч.1 ст.90 ФЗ № 000.

Вывод. Названное требование ч.14 ст.67 ФЗ № 000 целесообразно считать утратившим силу (в любом случае убрать обязательность «через лестничные клетки») или дополнить записью о том, что это должно предусматриваться при отсутствии проездов для пожарной техники по продольным фасадам и отсутствии пожарных гидрантов с этих сторон.

3.11. Соединение лифтовыми шахтами подземной и надземной частей зданий.

В ст. 88 (ч. 20) ФЗ № 000 отмечено, что в цокольных и подземных этажах зданий, сооружений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре. Таким образом, ФЗ не содержит какого-либо ограничения на соединение лифтовыми шахтами надземной и подземной частей зданий, сооружений.

Рассмотрим требования нормативных документов:

п..6.11.7 СП 4.13130.2009./10/ «В автостоянках, встроенных в здания другого назначения, не допускается, как правило, предусматривать общие обычные лестничные клетки и общие лифтовые шахты. Для обеспечения функциональной связи автостоянки и здания другого назначения выходы из лифтовых шахт и лестничных клеток автостоянки, как правило, следует предусматривать в вестибюль основного входа указанного здания с устройством на этажах автостоянки тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре». По существу аналогичное требование содержит п.5.8 СНиП * /42/, но в нем было также весьма важное дополнение: «При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания». К сожалению, этот пункт и данное требование из СНиП * /42/ не вошли в число подлежащих обязательному применению. Тем не менее, в п. 9.4.2 СП 1.13130.2009 /7/ данная формулировка имеется: «…При необходимости сообщения автостоянки со всеми этажами здания другого назначения следует предусматривать противодымную защиту лифтовых шахт и лестничных клеток этого здания».

Ранее ограничение по связи лифтовыми шахтами подземных и надземных этажей касалось высотных зданий (п.14.14 МГСН 4.19-2005 /69/), а также многофункциональных зданий, комплексов (п.2.36* МГСН 4.04-94 /59/ – лифтовые шахты допускались не выше 3-го надземного этажа, где, как правило, и заканчивались части здания многофункционального назначения).

п.7.13 СП 7.13130.2009 /13/. Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:

«д) в тамбур-шлюзы, парно-последовательно расположенные при выходах из лифтов в помещения хранения автомобилей подземных автостоянок» (можно предположить, что такие тамбур-шлюзы являются компенсирующим мероприятием при соединении лифтовыми шахтами подземной и наземной частей здания, сооружения).

п.4.25 СП 4.13130.2009 /10/. Ограждающие конструкции лифтовых шахт (за исключением пассажирских лифтов, опускающихся не ниже первого этажа, с ограждающими конструкциями лифтовых шахт из материалов группы НГ с ненормируемыми пределами огнестойкости, расположенных в объеме лестничных клеток, а также лифтовых шахт, размещаемых вне зданий) и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов, шахт и ниш для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Предел огнестойкости ограждающих конструкций между шахтой лифта и машинным отделением лифта не нормируется.

п.5.1.5 ГОСТ Р /23/: Каждый этаж здания должен обслуживаться не менее чем одним лифтом для пожарных. Один и тот же лифт для пожарных, как правило, не должен иметь остановок в надземных и подземных частях зданий (сооружений). Допускается, чтобы лифт имел остановки в надземной и двух уровнях подземной частях здания, сооружения, включая цокольный этаж. При трех и большем количестве уровней (этажей) подземной части следует применять отдельный лифт для пожарных, имеющий остановки на этих уровнях и основном посадочном этаже. Аналогичные требования содержит п.12 НПБ 14-2004 /95/ Республики Беларусь.

п.5.2.2 ГОСТ Р /23/. Перед дверьми шахт лифтов для пожарных должны быть предусмотрены лифтовые холлы (тамбуры), как показано на рис. А.1-А.4, приведенных в приложении А, с размерами, указанными в соответствующих нормативных документах. При установке лифтов для пожарных в группе с другими пассажирскими лифтами, лифтовой холл на основном посадочном этаже допускается не выгораживать. Нужно отметить, что рис. А.4 относится к лифтам для пожарных, не давая ответа на вопрос о необходимости устройства лифтовых холлов с обеих сторон для лифтов с двухсторонним выходом.

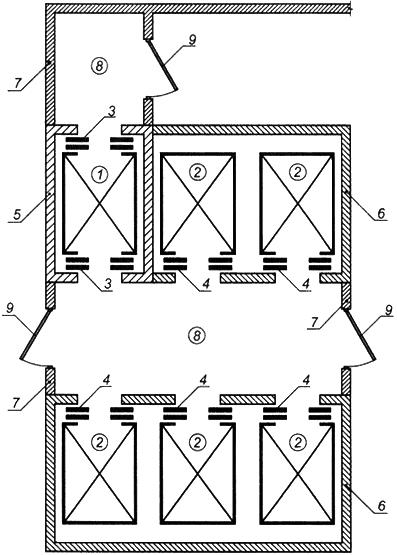

1 - лифт для пожарных; 2 - пассажирские лифты; 3 - противопожарная дверь шахты лифта для пожарных с пределом огнестойкости EI 60; 4 - противопожарные двери шахт пассажирских лифтов с пределом огнестойкости по 5.2.3 настоящего стандарта; 5 - ограждающие конструкции шахты лифта для пожарных с пределом огнестойкости REI120; 6 – ограждающие конструкции шахт пассажирских лифтов с пределами огнестойкости, установленными соответствующими НД; 7 – противопожарные перегородки 1-го типа, ограждающие лифтовые холлы; 8 – лифтовый холл (тамбур); 9 – противопожарные дымогазонепроницаемые двери 2-го типа.

Исходя из вышеизложенного, следует отметить:

1. Нормативные документы не дают однозначных требований по обеспечению связи лифтовыми шахтами подземной и наземной частей зданий, сооружений, но на практике органы надзора, в основном, ориентируются на п.6.11.7 СП 4.13130.2009 /10/, который не допускает связи лифтами подземной и надземной частей здания, не принимая во внимание возможность такого решения согласно п.5.8 СНиП * /42/ и п.9.4.2 СП 1.13130.2009 /7/ несмотря на противодымную приточную вентиляцию лифтовых шахт и тамбур-шлюзов (лифтовых холлов) на этажах. Подобное требование вынуждает проектировать самостоятельные группы лифтов для подземной и надземной частей зданий, сооружений, что создает технологические сложности, требует использования дополнительной полезной площади, экономически неэффективно. Это учитывается, например, в нормах Республики Беларусь (п.6.3.30 и п.5.1.2 ТКП 45-3. /75/): «если лестничные клетки и лифты связывают гараж-стоянку и надземными этажами здания другого назначения, то в лестничных клетках и шахтах лифтов следует предусматривать подпор воздуха при пожаре или устройство на всех этажах тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха».

2. При проектировании лифтов для пожарных с двухсторонним выходом следует пользоваться рис. А.4 ГОСТ Р /23/, однако для других (пассажирских и грузовых) лифтов в ГОСТ /24/ вопрос остается открытым.

3. В п.5.7.13 СП 7.13130.2009 /13/ упоминаются парно-последовательные тамбур-шлюзы, но в других нормативных документах требование по их проектированию не отражено.

4. В НД, включая ГОСТ Р /24/, ГОСТ Р /23/, совсем не рассмотрены противопожарные требования (возможность предусматривалась в п.10.1 МГСН 4.19-2005 /69/) при применении экспресс-групп лифтов и двухуровневых кабин (ДАБЛ – ДЕК), позволяющих увеличить подъемную мощность лифтов при, например, освобождении здания при ЧС, когда такие кабины имеют остановки на четных и нечетных этажах одновременно.

5. СП 4.13130.2009 /10/ является документом добровольного применения (приказ Ростехрегулирования от 01.01.2001г. № 000 /6/), а СНиП * /42/ - документом обязательного применения (распоряжение Правительства РФ от 01.01.2001г. /5/), но отступления от соответствующих обязательных и добровольных требований предусмотрено в ст.5 (ч.2) и ст.6 (ч.8) ФЗ № 000 (необходимы СТУ, согласованные МЧС России и Минрегионом России на основании соответственно приказов от 01.01.2001г. № 000 /110/ и от 01.01.2001г. №36 с изменениями в приказе от 01.01.2001г. № 000 /111/).

6. В соответствии с ч.20 ст. 88 ФЗ № 123 в цокольных и подземных этажах зданий, сооружений и строений вход в лифт должен осуществляться через тамбур-шлюзы 1-го типа с избыточным давлением воздуха при пожаре, однако в отношении цокольного этажа такое требование представляется явно избыточным.

7. С учетом практики контактов в Мосгосэкспертизе по конкретным объектам требуется безусловное соблюдение требований п.6.11.7 СП 4.13130.2009 /10/ даже при наличии дополнительных (компенсирующих) противопожарных мероприятий: например, двойное шлюзование с подпором воздуха на этажах подземной части зданий – ранее это предусматривалось в п.14.60 МГСН 4.19-2005 /69/ и, возможно, именно это решение подразумевается в п.5.7.13 СП 7.13130.2009 /13/, а также лифтовых холлов с подпором воздуха при пожаре на этажах надземной части). В других регионах, если СТУ согласованы в установленном порядке, то возможно отступление от требования п.6.11.7 СП 4.13130.2009 /8/ на основе п.5.8 СНиП * /42/ или ст.15 и ст.17 ФЗ № 000 (с обоснованием расчетами).

Имеются и некоторые другие практические вопросы, возникающие при проектировании в результате недостатков НД:

· необходимо ли предусматривать, например, тамбур-шлюз перед грузовым лифтом для перемещения автомобилей подземной автостоянки в подвальном этаже, если выход (выезд) из лифта на первом этаже осуществляется непосредственно на улицу, не сообщаясь при этом с помещениями первого этажа. Согласно ч.20 ст.88 ФЗ № 000 это необходимо, а по факту - бессмысленно и приводит к дополнительным затратам!

· необходимо ли предусматривать тамбур-шлюз перед лифтом в подвальном этаже, ведь согласно определений (п.3.48, п.3.49 СП 4.13130.2009 /8/) подвальный и подземный этажи это разные понятия, а в ч.20 ст.88 № 123-ФЗ говорится только о цокольных и подземных этажах?

Вывод. Несмотря на определенную пожарную опасность соединения лифтовыми шахтами подземной и надземной частей зданий, сооружений, которые, как правило, являются самостоятельными пожарными отсеками, но с учетом приоритетности проектирования лифтов как средства вертикального транспорта (п. п. 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12 СНиП /49/, п. п. 4.8, 4.9 СНиП /44/) и необходимости устройства пожарных лифтов согласно ч.15 ст.90 ФЗ № 000, а также принимая во внимание вступление в силу с 14.10.2010г. «Технического регламента о безопасности лифтов» /98/ и достаточно жесткие требования СП 4.13130.2009 /10/, СП 7.13130.2009 /13/, ПБ /51/ целесообразно гармонизировать требования вышеназванных и иных НД. При этом принять во внимание, что во многих проектах зданий, сооружений лифтовые холлы используются как зоны безопасности для МГН при соблюдении требований п. п. 3.45-3.50 СНиП /43/, а в высотных зданиях лифты в исполнении для транспортирования пожарных подразделений являются высокоэффективным средством спасения людей при пожаре и иных чрезвычайных ситуациях.

3.12. Световые проемы в лестничных клетках.

Одним из наглядных примеров нормирования на основе НД почти 40-летней давности (из СНиП 2.01.02-85* /103/, затем п.6.35 СНиП * /55/) является требование по устройству световых проемов площадью не менее 1,2м2 в наружных стенах на каждом этаже лестничных клеток, вошедшее в действующие НД по реализации ФЗ № 000 (п.4.4.7 и п.4.4.11 СП 1.13130.2009 /7/ - общие требования; п.8.1.15 СП 1.13130.2009 – для класса пожарной опасности Ф4). Изначально, видимо, такое требование предназначалось для естественного освещения пути эвакуации (с учетом масштабов территории РФ светлое время суток в течение года не превышает в среднем 50%, а в северных районах - существенно меньше) и выпуска дыма при пожаре, что, в тот период времени, выглядело вполне логично при отсутствии иных способов противодымной защиты зданий и подачи огнетушащих веществ для целей пожаротушения.

В современных проектных решениях (высотные здания и комплексы, многофункциональные здания, торговые комплексы, административные здания и т. п.) достаточно часто лестничные клетки не представляется возможным разместить у наружных стен и поэтому возникает необходимость отступления от требований вышеназванных НД, т. е. лестничные клетки часто проектируются без световых проемов. Вместе с тем, такие лестничные клетки имеют искусственное и аварийное, в т. ч. эвакуационное, освещение (п. 7.60, п.7.62 СНиП * /41/, п.2.1.6 ТСН /99/) и выполняются незадымляемыми типа Н2 или Н3 согласно ч.3 ст.40 ФЗ № 000, которые следует относить к зонам безопасности (п.2 ст.2 ФЗ № 000) и системам коллективной защиты (ч.2 ст.55 ФЗ № 000) способом, предусмотренным п.3 ч.2 ст.56 ФЗ № 000 и п.7.13, п.7.15 СП 7.13130.2009 /13/ (использование противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках).

При этом, например, для высотных зданий, где лестнично-лифтовый узел располагается в центральном несущем ядре, в п.14.20 МГСН 4.19-2005 /69/ отмечалась предпочтительность незадымляемых лестничных клеток типа Н2 и Н3 с искусственным освещением (т. е. без световых проемов), в которых исключается возможность тяги воздушного потока в сторону лестницы (это может происходить, в частности, при наличии открытых или с поврежденным остеклением световых проемов в наружных стенах). Тем не менее, п.4.4.7 СП 1.13130.2009 /7/ допускается предусматривать только не более 50% внутренних лестничных клеток, предназначенных для эвакуации, без световых проемов в зданиях:

классов Ф2, Ф3 и Ф4 – типа Н2 или Н3 с подпором воздуха при пожаре (данное требование по существу дублируется в 3-м абзаце п.4.4.12 СП 1.13130.2009);

класса Ф5 категории В высотой до 28м, а категорий Г и Д независимо от высоты здания – типа Н3 с подпором воздуха при пожаре (данное требование по существу дублируется в 5-м абзаце п.4.4.12 СП 1.13130.2009).

Согласно п.4.4.12 СП 1.13130.20009 /7/ в жилых зданиях (класс Ф1.3) высотой более 28м коридорного типа также допускается предусматривать не более 50% лестничных клеток типа Н2 (т. е., как правило, одна из двух лестничных клеток все равно должна быть типа Н1 со световыми проемами в наружных стенах, а для секционных жилых зданий вопрос остается открытым.

Вывод. Требование по устройству световых проемов площадью не менее 1,2м2 в наружных стенах на каждом этаже лестничных клеток, вошедшее в действующие НД по реализации ФЗ № 000, целесообразно отнести к явно устаревшим в виду того, что лестничные клетки без световых проемов имеют согласно НД аварийное освещение и противодымную защиту, эффективность функционирования которой может снизиться в 3-4 раза при наличии таких проемов. Кроме того, названное требование препятствует использованию современных проектных решений, например, при высотном строительстве, проектировании жилых зданий башенного типа и т. п.

3.13. Приямки в подвальных этажах

Аналогично разд.3.12 архаичным на фоне нормирования применения современных автоматических систем обнаружения и тушения пожаров, а также противодымной вентиляции выглядят требования НД по устройству окон (люков) с приямками в подвальных этажах, к которым часто относят и первые подземные этажи зданий. Особенно неудачным выглядит это требование, которое вводилось, видимо, для обеспечения подачи огнетушащих веществ и дымоудаления при отсутствии требований по соответствующим инженерным системам, по отношению к проектным решениям, предусматривающим несколько подземных этажей, когда приходится обосновывать соответствующее отступление для верхнего подземного этажа при очевидной бессмысленности такого решения в целом с учетом всего комплекса систем противопожарной защиты.

К числу названных нормативных требований относятся:

п.6.2.13 СП 4.13130.2009 /10/ – в подвалах при размещении в них помещений категорий В1-В3 (должны разделяться на части площадью не более 3000м2 каждая противопожарными перегородками 1-го типа) следует предусматривать окна шириной не менее 0,75м и высотой не менее 1,2м с приямками шириной не менее 0,3м и длиной не менее 1,8м для установки дымососа. Суммарную площадь окон следует принимать не менее 0,2% площади пола помещений; в помещениях площадью более 1000м2 следует предусматривать не менее двух окон;

п.6.10 СНиП /49/ (не включен в число подлежащих обязательному применению согласно РП от 01.01.2001г. /5/) – в каждом отсеке подвальных или цокольных этажей должно быть не менее двух люков шириной не менее 0,6м и высотой не менее 0,8м или окон шириной 0,75м и высотой 1,5м. Площадь такого отсека должна быть не более 700м2;

п.7.4.2 СНиП /46/ (не включен в число подлежащих обязательному применению согласно РП от 01.01.2001г. /5/) - в каждом отсеке подвального или цокольного этажа следует предусматривать не менее двух окон с размерами не менее 0,9х1,2м с приямками. Свободную площадь указанных окон необходимо принимать по расчету, но не менее 0,2% площади пола этих помещений. Размеры приямка должны позволять осуществлять подачу огнетушащего вещества из пеногенератора и удаление дыма с помощью дымососа (расстояние от стены здания до границы приямка должно быть не менее 0,7м). Площадь такого отсека должна быть не более 500м2 в несекционных жилых зданиях, а в секционных - по секциям (п. 7.1.10 СНиП /44/ - не включен в число подлежащих обязательному применению согласно РП от 01.01.2001г. /5/). По существу аналогичное требование по нормированию площади пожарного отсека в подвальных этажах установлено п.5.2.4.9 СП 4 13130.2009 /10|.

В нормах Республики Беларусь СНБ 2.02.03-03 /79/ определено, что подвалы должны разделяться противопожарными перегородками 1-го типа на отсеки площадью не более 1000м2.

Приведенные в СНиП |49| и СНиП |46| требования по делению подвальных этажей не учитывают состав помещений, которые допускается в них размещать согласно приложениям Д.1 и Д.2 и п.4.10, п.4.11 вышеуказанных СНиП соответственно.

Вывод. Требования НД, в т. ч. подлежащих применению согласно ст. 1 ФЗ №69, в отношении приямков в подвальных этажах следует считать утратившими силу и не подлежащими применению. Приведенные в НД нормируемые значения площади пожарных отсеков в подвальных (правильнее считать - подземных) этажах имеют значительный разброс (от 500 до 1000м2) и не соответствуют составу помещений, которые допускается располагать на подземных этажах (предприятия торговли, зрительные залы, предприятия питания, подземные автостоянки и т. д.). Требование по устройству приямков в подвальных (первых подземных) этажах является необоснованным, избыточным, технологически и экономически неэффективным в связи с требованиями п.7.2 СП 7.13130.2009 /13/ и табл. А.1, А.3 СП 5.13130.2009 /11/ в части их оборудования системами вытяжной противодымной вентиляции и автоматического пожаротушения в соответствующем диапазоне площадей.

3.14. Посты мойки автомобилей.

При проектировании в жилых и общественных зданиях подземных автостоянок часто встречается вариант, когда входы и въезды в помещения поста мойки автомобилей не изолированы от входов въездов в подземную автостоянку (отступление от требований п. 6.11.6 СП 4.13130.2009 /10/). Аналогично сформулировано требование п.9.4.1 СП 1.13130.2009 /7/: «При необходимости устройства в составе автостоянки (по заданию на проектирование) помещений для сервисного обслуживания автомобилей (постов ТО и ТР, диагностирования и регулировочных работ, мойки и т. п.) следует предусматривать для этих целей отдельное здание, помещение или группу помещений. Такие помещения могут предусматриваться в автостоянках (за исключением автостоянок открытого типа и встроенных в жилые здания) и должны быть отделены от автостоянки противопожарными стенами 2-го типа и перекрытиями 3-го типа. *Входы и въезды в эти помещения должны быть изолированы от входов и въездов в автостоянку*». По существу перечисленные требования дублируют п.5.6 СНиП * /42/ (не вошел в число подлежащих применению на обязательной основе согласно РП от 01.01.2001г. /5/).

Таким образом, для помещения (помещений) мойки предъявляются достаточно жесткие противопожарные требования, особенно в части эвакуационных путей и выходов, хотя по технологии нахождение водителей в них в период выполнения соответствующих работ практически исключено. Кроме того, это помещение с мокрыми процессами и примеров, когда происходят пожары в помещениях мойки автомобилей, отсутствуют! Был бы как-то объяснимым такой подход, когда посты мойки размещались бы в составе постов ТО и ТР, которые действительно могут рассматриваться в качестве места повышенной пожарной опасности!

К сожалению, в технологических нормах федерального уровня требования по постам мойки в составе автостоянок практически не отражены. Исключением являются территориальные МГСН 5.01-01 /67/, где в п.2.11 предусматривалось, что «в автостоянках (!!!) для постоянного хранения автомобилей, необходимо предусматривать мойку автомобилей с очистными сооружениями и оборотной системой водоснабжения…». В п.2.12 устанавливалось, что «количество постов и тип мойки (ручная или автоматическая) принимается проектом из условия организации 1 поста на 200 машиномест и далее 1 пост на каждые полные и неполные 200 машиномест и фиксируется в задании на проектирование».

Далее в п.2.13* МГСН 5.01-01 /67/ отмечалось: «в подземных автостоянках мойку автомобилей… допускается размещать не ниже первого (верхнего) этажа подземного сооружения. Посты ТО и ТР в автостоянках, размещаемых под жилыми домами, допускается предусматривать только вне габаритов расположенных над автостоянками жилых домов», т. е. мойка могла размещаться на первом подземном этаже, в габаритах жилого дома, без устройства отдельных входов и въездов согласно п.2.4* (с использованием, например, общей изолированной рампы), но с отделением от помещений хранения автомобилей противопожарными перегородками 1-го типа (EI45) – п.2.4* (3-й абзац).

По существу в отношении мойки в подземной автостоянке альтернативных проектных решений сложно предложить, за исключением её размещения в отдельном здании на выделенном под строительство земельном участке, что более удобно только с коммерческой точки зрения.

Вывод. Представляется, что ограничение п. 6.11.6 СП 4.13130.2009 /10/ и п.9.4.1 СП 1.13130.2009 /7/ в отношении постов мойки (с учетом положительного опыта применения МГСН 5.01-01 /67/) является явно избыточным и подлежащим считаться утратившим силу.

4.15. Сообщение подземных автостоянок с другими помещениями.

При проектировании подземных автостоянок существенное значение имеет возможность размещения других помещений, что существенно ограничивается, в частности, п.5.3 СНиП * /42/

(допускается предусматривать: служебные помещения для обслуживающего и технического персонала, технического назначения, т. е. для инженерного оборудования, санитарные узлы, кладовую для багажа клиентов, помещения для инвалидов, а также общественные телефоны и устройство лифтов). Вместе с тем, в приведенном перечне отсутствуют, например, такие помещения, как предназначенные для хранения велосипедов, мопедов, мотоциклов, прицепов и других видов автомототранспорта, которые являются существенно менее пожароопасными по сравнению с помещениями для хранения автомобилей, но это создает значительные проблемы при проектировании.

Достаточно часто в практике проектирования возникает необходимость в целях экономии площадей, из-за особенностей планировочных решений, сложности трассировки инженерных систем предусматривать сообщение пожарных отсеков подземной автостоянки с помещениями другого назначения с применением противопожарных преград (кроме помещений для разгрузки (погрузки) автомобилей, обслуживающих предприятие, которому принадлежит автостоянка согласно п.6.11.8) без устройства тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре (отступление от требований п. 6.11.7 СП 4.13130.2009 /10/).

Ещё более жесткими являются требования п.2.14* МГСН 5.01-01 /67/, где в дополнение к тамбур-шлюзам с подпором воздуха при пожаре предусматривается устройство дренчерных завес над проемом со стороны автостоянки с автоматическим пуском, что представляется явно избыточным с учетом невысокой пожарной опасности помещений согласно п.5.3 СНиП * /42/. Ситуация усугубляется требованием п.5.3.2.7 СП 5.13130.2009,/11/, где указано, что тамбур-шлюзы в противопожарных преградах должны быть защищены дренчерными завесами с удельным расходом не менее 1л/(с. м); при этом, завесы должны устанавливаться внутри тамбура, а с учетом специфических условий объекта защиты они могут быть предусмотрены в две нитки как внутри, так и снаружи.

Вывод. Представляется необходимым расширить состав помещений, которые допускается размещать в подземной автостоянке (например, помещений для хранения велосипедов, мопедов, мотоциклов, прицепов и других видов автомототранспорта). Кроме того, целесообразно считать достаточным отделение таких помещений от помещений для хранения автомобилей противопожарными стенами 2-го типа или противопожарными перегородками 1-го типа (с устройством тамбур-шлюзов, но без устройства дренчерных завес согласно п.5.3.2.7 СП 5.13130.2009 /11/) с учетом оборудования последних практически всем комплексом систем противопожарной защиты.

3.16. Применение двухуровневых парковочных систем в подземных автостоянках.

При нормативной площади (не более 3000 м2 – п.6.3.1 СП 2.13130.2009 /8/) этажа в пределах пожарного отсека подземной автостоянки при использовании двухуровневых полуавтоматических парковочных систем для хранения автомобилей в СП 4.13130.2009 /10/ соответствующие требования отсутствуют, хотя частично это имело место в разд.4 МГСН 5.01-01 /67/ и п. п.5.10, 5.48-5.53 СНиП * /42/, которые практически утратили силу. В современных проектах жилых и общественных зданий г. Москвы, ряде других городов двух - и даже трехуровневые парковочные системы без участия водителей получают все более широкое применение, т. к. позволяют добиться значительной экономии средств, сокращения сроков строительства, минимизации инженерных систем за счет уменьшения числа этажей подземной автостоянки при выполнении технического задания по обеспечению необходимого числа машиномест. На данном этапе применение такого проектного решения возможно лишь при условии разработки и согласования СТУ на основании ст.78 ФЗ № 000 и ч.8 ст.6 ФЗ № 000, т. е. по признаку отсутствия нормативных требований.

Вывод. Исходя из практики разработки СТУ, в качестве таковых в НД следовало бы предусмотреть следующие противопожарные мероприятия:

интенсивность орошения автоматических установок пожаротушения необходимо предусмотреть повышенной по сравнению с требованиями табл. 5.1 СП 5.13130.2009 /11/ для 2-й группы помещений, т. е. не менее 0,24 л/(с·м2); при этом, с целью защиты парковочного машиноместа на нижнем уровне, допускается использование спринклерных оросителей карнизного типа в одном помещении с розеточными;

противодымная защита помещений автостоянки должна осуществляться с повышенной производительностью с учетом особенностей двухъярусного хранения автомобилей, что должно быть подтверждено соответствующими расчетами параметров противодымной вентиляции;

в зонах двухъярусного хранения автомобилей, а также перед противопожарными воротами, автоматически закрывающимися при пожаре, должны быть дополнительно установлены автоматические пожарные извещатели, включенные в систему пожарной сигнализации соответствующих пожарных отсеков подземной автостоянки.

дымовые пожарные извещатели, обеспечивающие срабатывание автоматических устройств, закрывающих противопожарные ворота и двери в противопожарных стенах (перегородках) устанавливать с двух сторон от закрываемого проема;

подземную автостоянку оборудовать автоматической адресно-аналоговой сигнализацией с выводом сигнала на пульт «01» с его полной расшифровкой;

обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения без учета п.13 прил. 3 ППБ 01-03 /57/ (требуемое количество огнетушителей не уменьшать на 50 % в связи с наличием в подземной автостоянке АУП).

3.17. Дизель-генераторные

В п.4.2 СП 6.13130.2009 /12, в отношении обеспечения надежности электроснабжения электроприемников СПЗ указано, что они должны относиться (за некоторым исключением) к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, т. е. их питание должно предусматриваться от двух независимых источников, за исключением случаев, указанных в п.4.3 и 4.4. Ранее в п.3.1 ВСН 59-88 /100/ имелись аналогичные требования. Таким образом, применение дизель-генераторов в СП 6.13130.2009 /12/ не предусматривается. Тем не менее, в п.5.1.12 СП 4.13130.2009 /10/ отмечается, что размещение и устройство на объектах жилого и общественного назначения дизель-генераторных следует производить в соответствии с разд.6 настоящих СП, однако в этом разделе конкретные требования не приведены, за исключением тех, которые относятся к ДГУ, как к производственным помещениям категорий В1-В3. Этого явно недостаточно, чтобы выбрать оптимальное проектное решение по размещению дизель-генераторных. При проектировании некоторых объектов (спортивных сооружений, сооружений гражданской обороны, лечебных учреждений и др.) применение дизель-генераторных предусматривается по технологическим условиям или требованиям международных спортивных и иных организаций. Кроме того, в ряде НД, а также в качестве компенсирующих противопожарных мероприятий в составе СТУ достаточно часто применяется требование по обеспечению надежности электроснабжения электроприемников СПЗ по особой группе I категории. Например:

п.3.18 СНиП /49/ - «…в необходимых случаях резервные источники электроснабжения следует проектировать в соответствии с требованиями СП /72/, ГОСТ Р 50571.28 /114/ и ПУЭ /58/;

п.12.2 МГСН 4.19-2005 /69/ – по 1-й особой – электроприемники в соответствии с п.14.72 (лифты для транспортирования пожарных подразделений, системы противодымной защиты, АПС, СОУЭ, аварийное и эвакуационное освещение, освещение площадок для вертолетов и спасательных кабин, АУП, ВППВ и др.);

п.11.1.2 ТСН Санкт-Петербург /107/ – для зданий высотой более 100м для электроприемников 1 категории надежности электроснабжения следует предусматривать третий независимый (аварийный) источник электроснабжения – ТЭП. Резервуары запаса топлива необходимо рассчитывать на работу в течение 3 часов. Резервуары запаса топлива и ТЭП следует размещать вне габаритов здания;

п.18.3 ТКП 45-3. /73/ - к электроприемникам особой группы I категории отнесены пассажирские и пожарные лифты, технические средства СПЗ, аварийное и эвакуационное освещение, освещение площадок для вертолетов и спасательных кабин. Для потребителей этой категории должен быть предусмотрен третий независимый источник питания, обеспечивающий работу электроприемников в течение 3 часов;

п. 2.46* МГСН 4.04-94 /59/ – электроснабжение противопожарных устройств многофункциональных зданий высотой более 16 этажей должно осуществляться от двух независимых трансформаторов с автоматическим переключением с основного на резервный. В качестве третьего резервного источника электроснабжения следует предусматривать дизельную электростанцию.

В действующих НД требования пожарной безопасности при применении дизель-генераторов отсутствуют, хотя в ранее применяемых документах (СНиП II-11-77* /101/, НТПД-90 /115/, но они утратили силу) они были.

Некоторые требования имели место в п.2.46* МГСН 4.04-94 /59/, а именно:

размещение встроенных дизельных электростанций допускается в подвале при выполнении требований, изложенных в СНиП II-11-77* /101/, и устройстве автоматического пожаротушения и дымоудаления;

мощность дизельных электростанций и запаса топлива следует рассчитывать на работу в течение 2ч. Вентиляторов дымоудаления и подпора воздуха, систем автоматической пожарной сигнализации, аварийного и эвакуационного освещения, пожарных лифтов и насосов.

Исходя из практики разработки СТУ и во избежание произвольного выбора и избыточности требований при использовании для резервного электроснабжения дизель-генераторов, целесообразно реализовывать в проектных решениях следующие положения:

допускается их размещение на первом наземном уровне при выполнении дополнительных требований:

предел огнестойкости ограждающих конструкций не менее EI (REI) 150;

сообщение помещения ДГУ с другими помещениями должно осуществляться через тамбур-шлюз с подпором воздуха при пожаре с заполнением проемов противопожарными дверями 1-го типа;

предусмотреть мероприятия по предотвращению растекания ГЖ в случае розлива (бортики, обвалования, подпорные стенки и др.);

для обнаружения утечек топлива (ГЖ) запроектировать установку газоанализаторов с выводом сигналов в диспетчерскую (пожарный пост), а также аварийную вентиляцию с механическим побуждением;

устройство в помещении ДГУ автоматического пожаротушения;

устройство в помещении для мобильных ДГУ автоматического пожаротушения (газового, порошкового или аэрозольного);

основной резервуар для хранения топлива (объемом до 1 м3) может быть предусмотрен в конструкции ДГУ полной заводской готовности;

мощность ДГУ и запас топлива (ГЖ) следует рассчитывать на работу систем противопожарной защиты в течение 3 ч.

Вывод: несмотря на достаточно частое использование в проектных решениях в качестве резервного энергоснабжения дизель-генераторов, в НД этот вопрос по существу упущен. Во избежание произвольного выбора и избыточности противопожарных требований целесообразно ориентироваться на вышеизложенные положения, апробированные в СТУ и прошедшие по конкретным объектам государственную экспертизу ПД.

3.18 . Крышные котельные.

В действующих НД (разд.6 СНиП /48/, п. п. 6.9.1-6.9.26 СП 4.13130.2009 /10/) недостаточно отражены требования пожарной безопасности по устройству крышных (газовых) котельных, хотя их использование предусмотрено для производственных объектов, жилых и общественных зданий (п.6.9.1). Существенные ограничения по крышным котельным содержит п.6.9.5 СП 4.13130.2009 /10/ (в зданиях высотой до 26,5м, остальное при согласовании и оборудования зданий лифтами для пожарных и системой АУПС с выводом сигнала в пожарное депо). Вместе с тем, крышные котельные получают все большее применение, в том числе в жилых и общественных зданиях высотой более 26,5м, в связи с ограниченными возможностями существующих городских сетей энергообеспечения, а также для расширения технологических возможностей проекта.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |