Форма и размеры области питания водозабора зависят:

1) от типа водозабора (отдельные скважины, группа скважин, линейный ряд, горизонтальные дрены и др.);

2) от величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

3) от гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условия, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по табл. 2.6

Таблица 2.6

Гидрогеологические условия и время продвижения

микробного загрязнения [3]

Гидрологические условия

Тм (в сутках)

В пределах I и II климатических районов

В пределах III климатического района

1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоёмом)

400

400

2. Защищённые подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоёмом)

200

100

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчётами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору (Тх) должно быть больше расчетного. Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора 25−50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

2. Расчет зон санитарной охраны

При определении границ второго и третьего поясов зоны санитарной охраны водозаборов с помощью гидрогеологических расчетов в качестве возможных критериев следует принимать:

а) положение нейтральных или раздельных линий тока, которыми в плане ограничивается область питания или область захвата водозабора;

б) время продвижения загрязнений в подземных водах к водозабору от очагов загрязнения.

Как правило, при установлении границ второго и третьего поясов ЗСО следует ориентироваться на положение нейтральных линий тока. В случаях, когда это невозможно осуществить (вверх по потоку и в бассейнах подземных вод), используются зависимости, связывающие время продвижения загрязнения и расстояния от возможных очагов загрязнения до водозабора.

При малых скоростях естественного потока подземных вод (< 0,01 м/сут) время передвижения загрязнений Т и допустимое расстояние до очагов загрязнения R определяется по формулам ![]()

![]()

, (2.35)

, (2.35)

. (2.36)

. (2.36)

В простых гидрогеологических условиях и при проектировании одиночных или компактно-размещаемых грунтовых водозаборов, а также при проектировании линейного ряда равно дебитных скважин построение гидродинамической сетки и определение нейтральных линий тока, а также времени продвижения загрязнений приближенно могут быть сделаны путем аналитических расчетов.

В сложных гидрогеологических условиях и при проектировании нескольких взаимодействующих водозаборов, размещаемых в виде геометрических и «неупорядоченных» групп, для этих целей следует применять методы моделирования или графоаналитические методы расчета. Во всех случаях для установления границ второго и третьего поясов зон санитарной охраны результаты, полученные расчетами, должны уточняться в каждом отдельном случае материалами изучения общих гидрогеологических и санитарных условий района расположения проектируемого водозабора, а также санитарными и технико-экономическими соображениями.

В приводимых ниже графиках и формулах приняты следующие обозначения:

Q − проектируемая или действительная производительность водозабора, м3/сут;

g − единичный (на единицу ширины) расход естественного потока подземных вод, м2/сут;

где К – коэффициент фильтрации, м/сут;

m – средняя мощность водоносного горизонта, м;

![]() – уклон естественного потока;

– уклон естественного потока;

![]() − активная пористость;

− активная пористость;

Т − заданное время, на которое рассчитывается зона санитарной охраны (амортизационный срок работы водозабора или время выживаемости бактерий (Тм) в условиях подземного потока), сут;

в– расстояние водозабора от реки, м.

Одиночная скважина и группы взаимодействующих скважин (большой колодец) в удалении от границ пласта.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 14

«РАСЧЁТ ЗОН САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ПОДЗЕМНОГО

ВОДОЗАБОРА В НЕОГРАНИЧЕННОМ ПЛАСТЕ»

Цель работы – рассчитать и начертить три пояса зоны санитарной охраны заданного подземного водозабора: первый пояс (зона строгого режима), второй пояс (зона ограничений от возможного микробного загрязнения воды), третий пояс (зона ограничений от возможного химического загрязнения воды).

Задачи:

1. Познать назначение каждого из трёх поясов зон санитарной охраны водозабора.

2. Освоить и использовать аналитический и графоаналитический методы построения 2 - го и 3 - го поясов зон санитарной охраны вод.

Задание – Эксплуатируется безнапорный водоносный горизонт с мощностью водонасыщенной толщи (m) 20 м. коэффициент фильтрации (К) 50м/сут, активная пористость (μ) 0,2, уклон естественного потока (i) в среднем 0,0005. Время самоочищения вод от бактерий принять равным 100 суткам.

1. Выделить пояс строгого режима,

2. Выделить пояс зоны ограничений от возможного микробного загрязнения воды

3. Выделить пояса зоны ограничений на неограниченное время работы водозабора и срок работы водозабора, равный 25 годам, исходя из заданной производительности водозабора (Q) (см. табл. 2.7, варианты).

Таблица 2.7

Производительность водозабора по вариантам

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

Q, м3/сут

800

850

900

950

1000

1050

1100

Окончание табл. 2.7

Варианты

8

9

10

11

12

13

14

Q, м3/сут

1150

1200

1250

1300

1350

1400

1450

Ход работы

1. Определить радиус первого пояса строгого режима ЗСО по Сан ПиН 2.1.4.1110-02 и начертить его красным цветом.

2. Рассчитать радиус второго пояса зоны ограничений для возможного микробного загрязнения вод по формуле (5.2) и начертить её зелёным цветом.

3. Третью зону ограничений для предотвращения возможного химического загрязнения вод определить аналитическим методом для неизвестного срока работы водозабора (например, Тх = ![]() ) и графоаналитическим методом для заданного времени работы водозабора (например, Тх = 25 лет).

) и графоаналитическим методом для заданного времени работы водозабора (например, Тх = 25 лет).

Аналитический метод нахождения координат линии третьего пояса ЗСО

Определить координаты (х и у) точек нейтральной линии тока, ограничивающей слабость питания водозабора, и заполнить табл. 2.8.

Таблица 2.8

Координаты (х и у) точек для построения нейтральной линии тока третьего пояса ЗСО на неограниченное (бесконечное) время работы водозабора при Q/q заданного водозабора

№ точки

Расчет у по формуле

у

Расчет х по формуле

х

-у

-х

1

0,375*Q/q

Х= у

2

0,3233*Q/q

Х=0,5 у

3

0,25*Q/q

Х=0

4

0,1768*Q/q

Х=-0,5 у

5

0,125*Q/q

Х=- у

6

0,0737*Q/q

Х=-2 у

7

у =0

Х=-0,159Q/q

Начертить нейтральную линию тока для любого (неопределённого) времени Т работы заданного водозабора чёрным цветом.

Графоаналитический метод нахождения координат 3-его пояса зоны санитарной охраны водозабора.

Метод используется при известном, заданном времени работы водозабора, например, Т = 25 лет. В этом методе используется приведенное время , т. е. время, приведенное к условиям работы заданного водозабора, которое определяется по формуле

. (2.37)

. (2.37)

Координаты точек линии третьего пояса ЗСО (у и х) находятся по рис. 2.12 и 2.13 через приведенные величины координат у и х, связанных с величиной у и х формулами

(2.38)

(2.38)

и  . (2.39)

. (2.39)

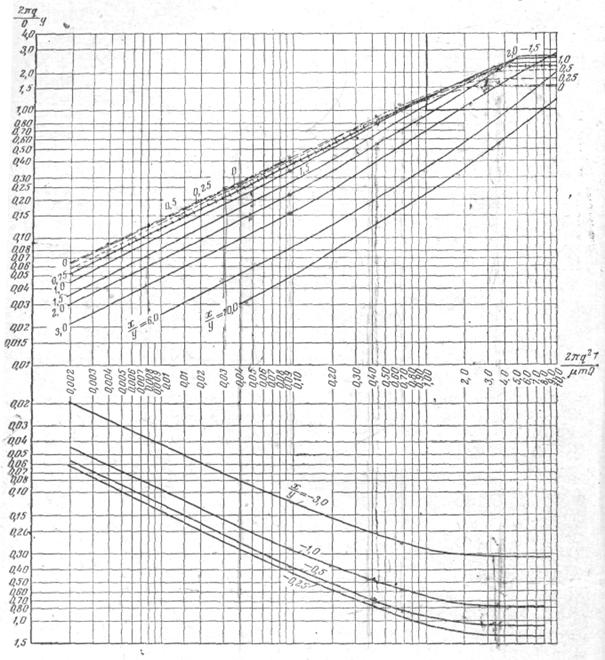

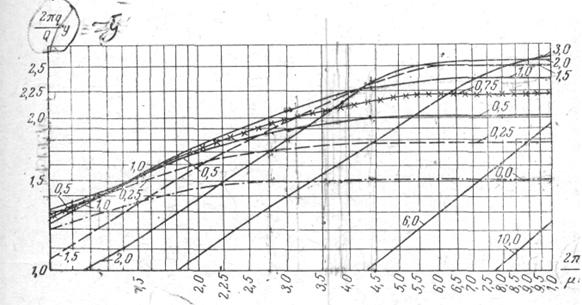

На оси абсцисс графиков на рис. 2.12 − 2.14 отложено приведенное время  . По оси ординат на рис. 2.12 – 2.13 приведенная координата

. По оси ординат на рис. 2.12 – 2.13 приведенная координата  , а по оси ординат на рис. 2.13 отложена приведенная координата

, а по оси ординат на рис. 2.13 отложена приведенная координата  .

.

По рис. 2.12 по рассчитанному приведенному времени заданного водозабора для каждой линии соотношения х/у (табл. 2.9, колонка 2) определяется приведенная величина координаты у, вносится в табл. 2.9, в колонку 3.

Таблица 2.9

Координаты (х и у) точек для построения нейтральной линии тока третьего пояса ЗСО на конкретное время работы водозабора

при Q/q заданного водозабора

№ точек

х/у

![]()

у

х

-у

х

1

2

3

4

5

6

7

8

1

10

2

5

3

3

4

2

5

1,5

6

0,5

7

-0,25

8

-0,5

9

-1,0

10

-3,0

11

0

12

0

По величине у и формуле 2.38 рассчитывается координата у, вносится в табл. 2.9, в колонку 4. Для каждого номера точки третьего пояса ЗСО по величинам х/у и у рассчитывают координату х и записывают её в табл. 2.9, в колонку 5. Например, х/у = 10, х = 10 × у.

Заполняются колонки 7 и 8 табл. 2.9.

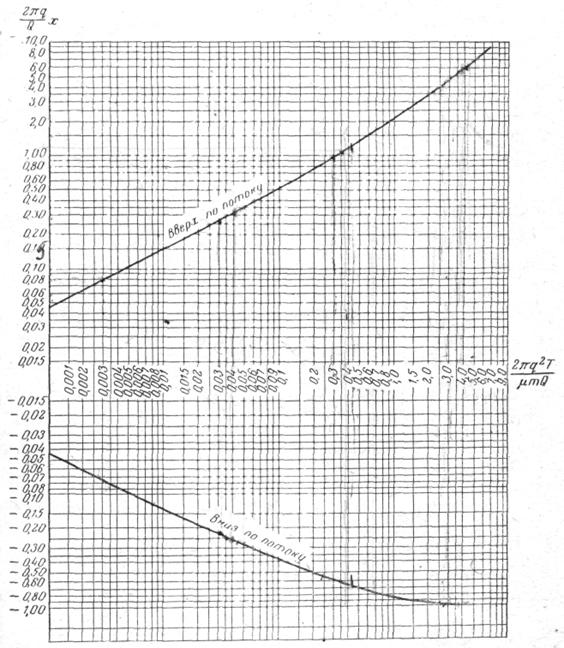

По рис. 2.14 определяются координата х точки (х, 0) по линии «вверх по потоку» и координата (- х) для точки (-х,0) по линии «вниз по потоку», вносятся в табл. 2.9, колонка 8. Из формулы 2.39 находится величина координаты х, и вносится в табл. 2.9, колонка 9.

По величинам координат у и х (табл. 2.9, колонки 4, 5 и 9) построить и соединить точки нейтральной линии тока третьего пояса зоны санитарной охраны заданного водозабора синим цветом.

Рис. 2.11. Зоны санитарной охраны одиночного водозабора в неограниченном пласте

Рис. 2.12. Графики для определения границ зоны санитарной охраны одиночного водозабора в неограниченном пласте. Зависимости  от

от  при различных величинах х/у.

при различных величинах х/у.

![]()

Рис. 2.13. Графики для определения границ зоны санитарной охраны одиночного водозабора в неограниченном пласте. (фрагмент верхней правой части рис. 2.12, выполненный в увеличенном масштабе). Зависимости  от

от  при различных величинах х/у.

при различных величинах х/у.

Рис. 2.14. График для определения границ зон санитарной охраны одиночного водозабора (неограниченный поток). Зависимости  от

от  при у = 0.

при у = 0.

ЛИТЕРАТУРА

1. Минкин расчеты для выделения зон санитарной охраны водозаборов подземных вод. − М.: Недра, 1967.

2. Минкин и прогнозные расчеты для охраны подземных вод. − М.: Недра, 1972.

3. СанПиН 2.1.4.1110-02. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения // Питьевая вода, 2003. – № 3. – С. 6 −12.

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ самостоятельной подготовки и самоконтроля

1. Какова схема расчёта характеристик взаимодействующих площадных водозаборов и схема понижения уровней в них?

2. Методика определения дебита лучевого водозабора.

3. Почему расчёт зон санитарной охраны водозабора проводится с использованием «приведенных» характеристик (времени, координат х, у)?

Глава 3. Мелиорация земель

§ 3.1. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕЛИОРАЦИЙ ПО ВИДАМ И СПОСОБАМ

Классификация мелиораций

По видам мелиораций (целевые мелиорации)

1. Сельскохозяйственные − водо-, газо-, свето-, тепло - и пище - регулирующие и др.

2. Лесоустроительные − водо-, газо-, свето-, тепло - и пище - регулирующие и др.

3. Горно-устроительные − упрочнительные, уплотнительные, осушительные и др.

4. Инженерно-устроительные − упрочнительные, уплотнительные, обезвоживающие и др.

5. Водохозяйственные − запасо-, составо - и уровнерегулирующие и др.

6. Рыбохозяйственные − расходо-, уровне-, режимо-, скоросте-, составо - и взвесе - регулирующие и др.

7. Природоохранные.

8. Санитарные − дезинфекционные, дезинсекционные, дегазационные, дезодорантизационные, дезактивационные и др.

По способам мелиораций

1. Агротехнические – специальные севообороты, щелевание, кротование, вспашка, мульчирование, лужен ие, удобрение и т. п.

2. Химико-технические – удобрение, гипсование, известкование, цементация, битуминизация, биоциды, хлорирование и т. п.

3. Электротехнические – электро-осмос, электро-разрядное рассоление, электрохимическое закрепление, электрофорез и т. п.

4. Биотехнические – лесополосы, биодренаж, микробиологическое удобрение, биологические методы борьбы и т. п.

5. Гидротехнические – оросительные и осушительные системы, дамбы, шлюзы, водо - и селе - хранилища и т. п.

6. Инженерно-технические и др. – уплотнение, обжиг, подземные дренажи и оросители, дождевание, бетонирование, замораживание.

По мелиорируемым факторам

I. Физико-географические

1. Климатические – снежные, противо-заморозковые, противо-испарительные и т. п.

2. Гипсометрические – планировка, террасирование и т. п.

3. Гидрологические – переброс вод, зарегулирование стока и т. п.

II. Биологические

4. Микробиологические – борьба с ингибиторной микрофлорой и т. п.

5. Фитомелиорации – борьба с сорняками и т п.

6. Зоомелиорации – борьба с вредителями и т. п.

III. Геологические

7. Литологические − пескование, глинизация, цементо-петрографические, уборка камней, битуминизация и т. п.

8. Минералогические − удобрение, рассоление и т. п.

9. Гидрогеологические:

· гидродинамические – осушение, орошение и т. п.;

· гидрогеотермические – охлаждение, утепление и т. п.;

· гидрогеохимические – ионно-солевые, газовые, органические, изотопные и т. п.

10. Инженерно-геологические – уплотнение, обжиг, замораживание и т. п.

Таблица 3.1

Сельскохозяйственные мелиорации

Роды

Виды

Разновидности

Водная

Орошение

Регулярное

Лиманное

Вегетационное

Влагозарядковое

Очистное

Промывочное

Обводнение

Пастбищ

Хозяйственно-бытовое

Осушение

Болот

Заболоченность земель

Польдерное

Снежная

Терморегулирующая

Снегозадержание

Снего-уплотнение

Влагорегулирующая

Снегонакопление

Снеговодоудержание весной

Фитомелиорация

Лесомелиорация

Полезащитная

Водо-охранная

Кустарниковая

Пескозащитная

Травянистая

Почвозащитная

Земельная

Почвозащитная

Противоэрозионная

Противодефляционная

Культуротехническая

Земле очистная

Планировочная

Почвоулучшающая

Оструктуривающая

Мульчирующая

Химическая

Соле-обогатительная

Кислоторегулирующая

Удобрительная

Рекультивационная

Окончание табл. 3.1

Роды

Виды

Разновидности

Климатическая

Микроклиматическая

Противозаморозковая

Противоградовая

Утепляющая в защищенном грунте

Увлажнительная

Мезоклиматическая

Оросительная или осушительная (на больших территориях в комплексе с другими)

Макроклиматическая

Активные способы воздействия на атмосферу, гидросферу и деятельную поверхность

ЛИТЕРАТУРА

1. Костяков мелиораций. − М.: Сельхозгиз, 1960.

2. Черкасов и сельскохозяйственное водоснабжение. − М.: Сельхозиздат, 1950.

3. Дементьев . − М.: Колос, 1979.

4. , Шестаков гидрогеология. − М.: Недра, 1981.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 15

«АНАЛИЗ КАРТЫ И ВЫБОР ВИДОВ И

СПОСОБОВ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ С ЦЕЛЬЮ

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОСВОЕНИЯ»

Цель работы – по учебным картам наметить виды и способы мелиорации земель для сельскохозяйственного освоения.

Задачи:

1. Познать классификации мелиораций по видам и способы мелиорации, по мелиорируемым факторам.

2. Изучить заданную карту, выявить участки земли, непригодные для сельскохозяйственного освоения.

3. Установить причину образования участков земель, непригодных для сельского хозяйства.

4. Наметить мероприятия устранения следствий и причин образования земель, непригодных для сельского хозяйства.

5. Назначить мелиоративные мероприятия для заданного участка земли.

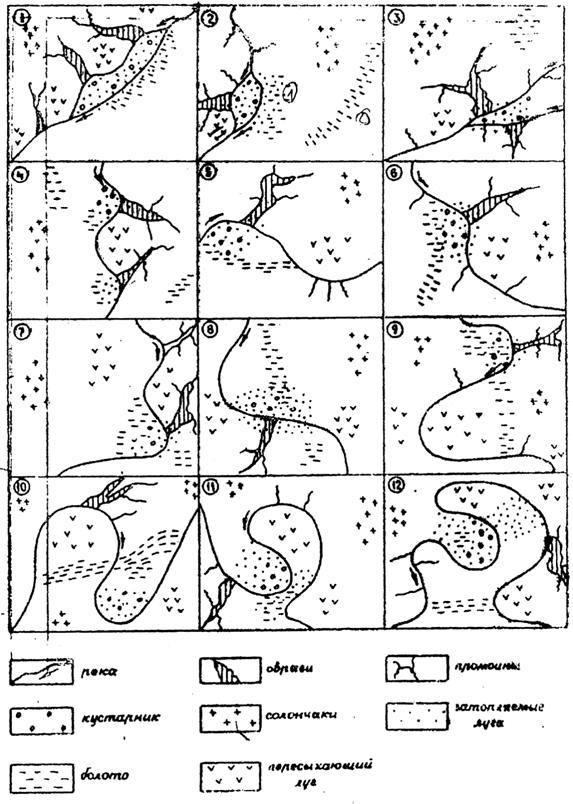

Задание − Индивидуально выданные преподавателем учебные карты. Варианты карт приведены на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Варианты учебных карт участков земель

§ 3.2. ПРИЧИНЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ

Виды засоления почв

Подземные воды, растворяя соли осадочных пород, обогащаются ими. При соответствующих гидрогеологических условиях за счёт капиллярного подъёма вод происходит вынос солёных вод в поверхностные слои почвенного грунта. Испаряясь, эти воды оставляют в почвенном грунте соли.

Образование солей в почве за счёт засолённых материнских отложений называется первичным засолением.

Засоление земель за счёт солёных вод, поднимающихся по капиллярам к поверхности земли, называется вторичным засолением. Вторичное засоление часто вызывается неправильным применением орошения.

Почвы, содержащие большое количество натрия в почвенном растворе и малое количество поглощенного натрия – солончаки.

Почвы, содержащие очень мало солей в почвенном растворе и очень большое количество поглощенного натрия – солонцы.

Типы засоленных почв

По количественному содержанию минеральных солей почвы подразделяются на нормальные, выщелоченные и засоленные.

К нормальным относятся почвы, содержащие 0,3–0,5% солей от веса сухой почвы. При этом доля натрия в поглощенном комплексе (ПК) должна составлять 3−5%.

При меньших содержаниях солей и натрия почвы относятся к выщелоченным. Крайняя степень выщелоченности почв – появление солодей. При содержаниях солей более 5% почвы относятся к засоленным при последующем их подразделении в зависимости от суммы солей на солончаковые (0,5−1%) и солончаки (более 1%), а от доли натрия в ПК – на солонцовые (5−40%) и солонцы (более 40%). При этом между указанными группами возможны различные сочетания: солонцеватые солончаки, солончаковые солонцы и т. п.

По качественному составу солей засоленные почвы подразделяются на хлоридные, сульфатные, содовые и смешанные.

Наиболее неблагоприятные с точки зрения потери продуктивности почв и ее восстановления является содовое засоление, приводящее к появлению трудно мелиорируемых солонцов.

Следует отметить, что в практике в зависимости от проницаемости и дренированности почвы, указанные пределы засоленности почвы несколько колеблются в ту или иную сторону.

Рассоление земель может проводиться двумя способами:

путём ежегодных промывок при умеренных нормах и

путём форсированной промывки с большой нормой.

Промывка почвы без дренажа применяется в следующих случаях:

1. Грунтовые воды залегают глубоко;

2. Ниже 1,5–2,0 м слоя почвы залегает мощный слой водопроницаемого грунта для отвода просачивающихся промывных вод;

3. Грунтовые воды имеют достаточный отток за пределы орошаемого массива почвы и промывные воды удаляются естественным путём.

Затопление чеков – наиболее приемлемый способ промывки засолённых почв. Размеры чеков принимаются 0,1–0,5 га (валики таких чеков нарезаны).

Кроме того, при промывке солонцеватых почв с содержанием натрия в поглощенном комплексе свыше 10 % ёмкости поглощения требуется предварительная химизация почвы, т. е. гипсование. Для избежания повторного засоления почвы необходимо применение системы агротехнических мероприятий, обеспечивающих снижение испарения воды почвы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 16

«АНАЛИЗ ЗАСОЛЕНИЯ ПОЧВ ПО ЭПЮРАМ ЗАСОЛЕНИЯ»

Цель работы – по учебным и реальным эпюрам почв определить степень их засоления, установить причины засоления и наметить пути их устранения.

Задачи:

1. Познать показатели засоления.

2. Изучить количественную классификацию засолённости почв.

3. Изучить качественную классификацию засолённости почв.

4. Освоить методику чтения эпюр почв, определяя степень засоления, причины засоления и намечая пути их устранения.

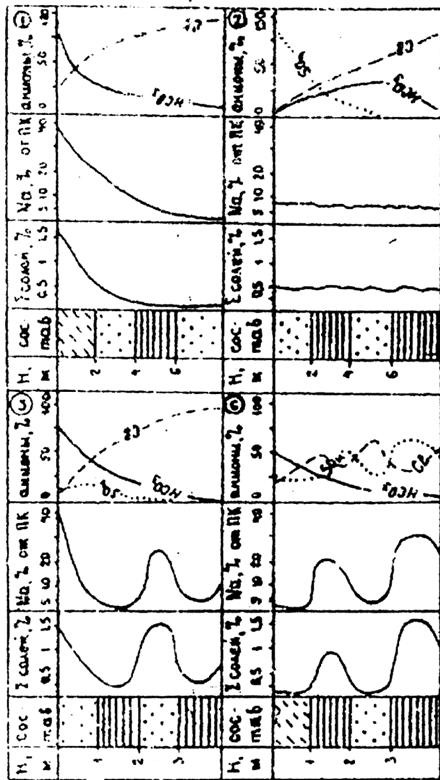

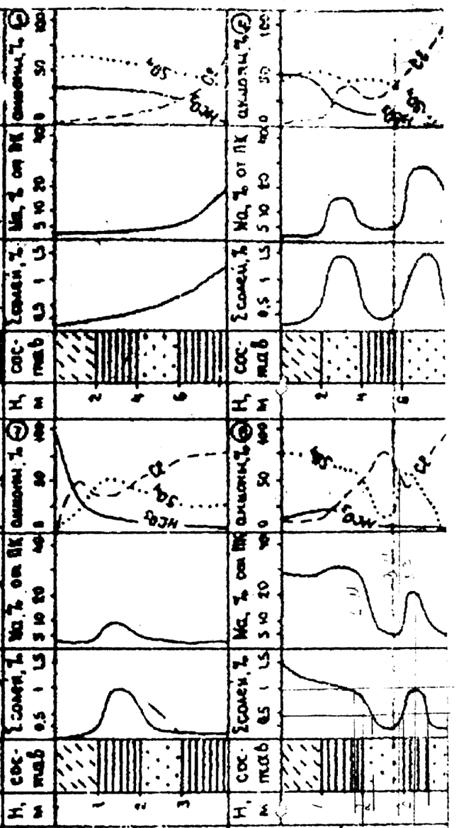

Задание − Индивидуально выданные преподавателем учебные и реальные эпюры засоления почв. Варианты эпюр засоления почв приведены на рис. 3.2 − 3.3.

Условные обозначения к эпюрам засоления

Н – глубина, м;

Σ солей – сумма солей, содержащихся в сухой почве, %;

Na – содержание натрия в поглощённом комплексе (ПК), %;

анионы – содержание анионов в солях почвы, %

Cl - − хлорид-ион,

HCO3- − гидрокарбонат-ион,

SO42- − сульфат-ион).

Рис. 3.2. Варианты эпюр засоления почв

Рис. 3.3. Варианты эпюр засоления почв

Ход работы

1. Ознакомиться со структурой эпюр засоления почв.

2. Определить степень и вид засоления.

3. Установить причину засоления.

4. Наметить способ приведения заданной почвы к нормальному типу.

5. Написать отчет по учебной и реальной эпюре почвы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Костяков мелиораций. − М.: Сельхозгиз, 1960.

2. , Шестаков гидрогеология. − М.: Недра, 1931.

3. Методическое руководство по гидрогеологическим и инженерно-геологическим исследованиям для мелиоративного строительства. − М.: Недра, 1972. – В. 1−3.

4. Мелиорация за рубежом. Экспресс информация. − М., 1976. – Серия 7. – В. 5.

§ 3.3. ДРЕНАЖ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Различают горизонтальный и вертикальный дренажи земельных участков.

3.3.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ДРЕНАЖА

Горизонтальный дренаж – дрены желательно располагать в направлении гидроизогипс, а коллекторы вдоль по уклону местности, т. к. в этом случае они быстрее отводят воду.

При горизонтальном дренаже необходимо сравнительно глубоко закладывать дренажную сеть для того, чтобы опустить капиллярную кайму грунтовых вод, что обусловливает высокую стоимость и затрудняет его применение.

Проектирование и расчет систематического совершенного дренажа

1. Проектирование систематического дренажа

К исходным данным относятся:

а) размер и топография осушаемой территории;

б) норма осушения hно;

в) коэффициент фильтрации грунта (К) м/сут,

г) слой инфильтрации расчетной обеспеченности Н, м/сут;

д) гидрогеологические разрезы с указанием глубины залегания водоупора и максимального уровня стояния грунтовых вод.

Порядок проектирования следующий.

1.1. Определяются максимальная величина ординаты депрессионной кривой

![]() (3.1)

(3.1)

и расстояние между дренами:

совершенная дрена

(3.2)

(3.2)

или несовершенная дрена

![]() (3.3).

(3.3).

1.2. По формуле (8.4) определяется время начала работ дренажа. Этой формулой можно воспользоваться и для определения начала работы несовершенных дрен

(3.4).

(3.4).

1.3. Затем распределяются элементы систематического дренажа в плане.

Это распределение зависит от рельефа местности и подстилающего водоупора, от расположения улиц, отдельных зданий и от расположения водоприемника.

Так при больших уклонах поверхности осушаемой территории дрены целесообразно располагать вдоль горизонталей, а при малом уклоне местности это нецелесообразно.

При этом коллекторы располагают вдоль улиц с расстоянием между ними до 400 м, считая, что длина дрен не будет превосходить 200 м. Если водоупор имеет тальвег, то коллектор можно располагать вдоль тальвега. Дрены располагают на расстоянии 40−250 м в застроенной части и на расстоянии 20−30 м в садах и парках.

Минимальное расстояние дрены и коллектора от здания определяется по формуле (3.5) (рис. 8.3)

, м (3.5)

, м (3.5)

где H – глубина заложения коллектора; hф – глубина фундамента здания; ![]() – угол внутреннего трения; b – ширина канавы по низу.

– угол внутреннего трения; b – ширина канавы по низу.

При глубоком залегании водоупора коллекторы обычно увязывают с горизонталями местности и располагают их вдоль уклона.

1.4. Расход воды в дрене определяется по формуле (3.6)

![]() м3/с (3.6),

м3/с (3.6),

где L – расстояние между дренами; l – длина дрены.

Рассчитываются Qдр, min при pmin; Qдр, max при pmax;

Расчет воды в коллекторе определяется по формуле (3.7)

Qколл = n × Qдр, м3/с (3.7),

где n – число дрен, впадающих в коллектор.

Для того, чтобы диаметр труб коллектора не был преувеличен и имел достаточное заполнение, коллектор разбивают на несколько участков (на рис. 8.1, два участка: I-I – коллектор 1 и II-II – коллектор 2).

Расход для первого участка будет

![]() (3.8),

(3.8), ![]() (3.9),

(3.9),

расход для второго участка будет

![]() (3.10),

(3.10),

где n1 и n2 − количество дрен, присоединенных к коллектору от его начала.

1.5. После того, как расходы воды в дренаже и коллекторе подсчитаны, задаются диаметрами труб и уклонами. Исходя из эксплуатационных условий, минимальный диаметр для дрен принимают 100 мм, а для коллектора −200 мм.

Уклон труб увязывают с местностью и принимают в среднем

Jдр = 0,003 − 0,006, а Jколл = 0,001 − 0,003.

1.6. Определение диаметра дренажных труб

При расчетах диаметра дренажных труб исходят из условия неполного их заполнения, т. е. безнапорного движения. Долю заполнения труб (h / d) следует принимать около (0,7 − 0,9) (рис. 8.4).

Порядок расчета диаметр труб можно наметить такой. Обозначим расход воды в трубе при полном ее заполнении Qп, а при неполном Qнп. Скорости соответственно будут Vп, Vнп.

Расход Qнп соответствует расчетному притоку воды к дрене. Расход Qп при заданном диаметре трубы можно определить по формуле Шези

Qп =  (3.11),

(3.11),

где Кп = ![]() − модуль расхода.

− модуль расхода.

В свою очередь Кп=![]()

![]()

(3.12).

(3.12).

Для труб обычно принимают n = 0,013, тогда

![]() (3.13).

(3.13).

Величины Кn приведены в табл. 3.2.

Таблица 3.2

Значения величины Кп для разных диаметров

d, мм

Кп, л/с

d, мм

Кп, л/с

d, мм

Кп. л/с

d, мм

Кп. л/с

100

51

150

152

250

600

350

1456

125

94

200

328

300

955

400

2084

Введем два обозначения: коэффициент неполноты расхода (А)

![]() (3.14)

(3.14)

и коэффициент неполноты скорости (В)

, (3.15)

, (3.15)

. (3.16)

. (3.16)

![]()

Значения величин А и В в зависимости от изменения доли заполнения труб водой, т. е. ![]() , приведены в табл. 3.3.

, приведены в табл. 3.3.

Таблица 3.3

Значения величин А и В

при различных долях заполнения дренажной трубы водой

h/d

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,95

1

А

0,025

0,1

0,2

0,35

0,5

0,65

0,83

1

1,07

1,1

1

В

035

0,55

0,75

0,95

1,05

1,1

1,15

1,16

1,15

1,1

1

Порядок расчета диаметра дренажной системы:

а) задаются величинами диаметра трубы d и уклона J;

б) по формуле (3.13) определяют величину Кп;

в) так как величина Qнп известна из расчета притока воды к дрене, то по формуле (3.14) определяют величину А, а из табл. 8.2 соответствующую ей величины ![]() и В;

и В;

г) по формуле (3.16) определяют Vп, а по формуле (3.15) Vнп.

Скорость Vнп должна удовлетворять условию

0,3 м/с < Vнп < 1 м/с,

т. е. должна быть больше незаиляющей скорости воды в трубе (0,3 м/c) и меньше скорости размыва грунта в стыках (1 м/с).

Приведенные решения систематического дренажа даны в виде плоской задачи. Между тем, это пространственная система, при которой происходит взаимная связь потоков. Задача гидравликов – решить движение потоков систематического дренажа в виде пространственной системы.

Кроме того, следует отметить, что нами рассмотрены наиболее простые условия для дренажа при наличии однородных грунтов.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17

«ЗАПРОЕКТИРОВАТЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖ ПРЯМОУГОЛЬНОГО УЧАСТКА»

Цель работы – Запроектировать горизонтальный систематический дренаж прямоугольного участка.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |