Задание − Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Таблица 1.19

Химические показатели и уровни их оптимальности

в питьевых водах [19]

Показатели

Нижний и верхний уровень оптимальности

(по данным НИИ экологии

человека и гигиены окружающей среды), мг/дм3

Минерализация

0,3–0,5

Жёсткость

3,5–6,5

Кальций

64–81

Магний

21–27

Гидрокарбонаты

360–380

Сульфаты

8–12,2

Хлориды

1,5–3,0

Фтор

0,7–1,0

Йод

0,03–0,2

Калий + натрий

12,8–17,0

Критерием качества воды является коэффициент оптимальности (Копт) с его нормативными величинами, табл. 1.20.

Копт – представляет собой аддитивную сумму отношений реальных концентраций макрокомпонентов и показателей в воде к их оптимальным величинам:

(1.16),

(1.16),

где М – минерализация, мг/дм3; Са, Mg, SO4, Cl, Ж, F – концентрации анализируемых макрокомпонентов воды, мг/дм3; Мопт, Саопт, Mgопт, SO4опт, Clопт, Жопт, Fопт – оптимальные концентрации компонентов воды, мг/дм3.

Качество воды устанавливается 3-мя категориями:

1 категория – воды не оптимальные (критические);

2 категория – воды мало оптимальные (минимально необходимые);

3 категория – воды оптимальные («живая вода»), (табл. 1.20), рис. 1.3.

Таблица 1.20

Качество воды

Качество воды

Норматив Копт

1 категория – воды не оптимальные

Копт < 0,4;

Копт > 30

2 категория – воды мало оптимальные

0,4 < Копт < 0,8

1,2 < Копт < 30

3 категория – воды оптимальные

0,8 < Копт < 1,2

1

воды не оптимальные

2

воды мало оптимальные

3

воды оптимальные

2

воды мало оптимальные

1

воды не оптимальные

0…………..0,4…………….0,8……………1,2...………… 30…………...60

Рис 1.3. Шкала оптимальности вод

Ход работы

1. По реальным концентрациям компонентов исследуемой воды отдельно рассчитываются коэффициенты оптимальности (Копт) для значений нижнего и верхнего уровня оптимальности, табл. 1.19.

2. Полученные величины (Копт, нижний.) и (Копт, верхний) сравнивают с нормативными величинами табл. 1.20.

3. Делают вывод, например, «качество питьевой воды 3-ей категории, вода оптимальная».

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

«РОССИЙСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ КАЧЕСТВА ВОД ПО ВЕЩЕСТВАМ С ОДИНАКОВЫМ ЛИМИТИРУЮЩИМ ПРИЗНАКОМ ВРЕДНОСТИ (ЛПВ) [18]»

Цель работы: оценить качество исследуемой воды для возможности использования её как источника для получения питьевой воды и оценки состояния окружающей среды.

Задачи:

1. Изучить критерий и их нормативы классификации вод по веществам с одинаковым признаком вредности (см. табл. 1.21 – 1.22).

2. Провести контроль качества исследуемой воды (оценить соответствие показателей качества исследуемой воды нормам классификации вод по веществам с одинаковым признаком вредности).

Задание: Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Критерием качества вод является величина

, (1.17)

где Кр – безразмерный коэффициент суммы отношений концентраций компонентов, с одинаковыми лимитирующими признаками вредности (Сi), к их ПДКi.

Качество воды оценивается степенью загрязнения в соответствии с величиной Кр (табл. 1.22).

Таблица 1.21

Классы опасности химических веществ

(лимитирующий признак вредности)

Класс опасности

Наименование опасности веществ

1

Чрезвычайно опасные вещества

(Hg, Pэлементарный, Be, Тl, γ-ГХЦГ – линдан, бенз(а)пирен)

2

Высоко опасные вещества

(Al, Ba, B, Br, Co, Mo, Sb, F, As, Cd, Pb, Se, Bi, Te, W, Li, Sr, NH4+, NO2-, F-, CN-, ДДТ (сумма изомеров) и т. д.)

3

Опасные вещества

(Fe, V, Mn, Zn, Cr6+, Ni, Cu, NO3-, РО43-, Н2S, NH4+ по (N), хлорит-ион, хлорат-ион, дибензилтолуол и т. д.)

4

Мало опасные вещества (SO42-, Cl-)

Таблица 1.22

Российская классификация качества вод по лимитирующему признаку вредности компонентов вод [18]

Степень загрязнения

Кр

Не опасное загрязнение

< 1

Потенциально опасное загрязнение

1 – <10

Опасное загрязнение

10 – 100

Особо опасное загрязнение

> 100

Ход оценки качества подземной (или поверхностной) воды:

1. Для веществ с одинаковым признаком вредности вычисляется величина Кр. Лимитирующий признак вредности компонента вод и его предельно допустимая концентрация для объектов хозяйственно-питьевого назначения приведены в СанПиН 2.1.5.980-00 [6], а для объектов рыбохозяйственного назначения в «Перечне » [7], например, табл. 1.15.

2. По величине Кр в табл. 1.22 определяют степень загрязнения природной воды.

3. Делают вывод: «Качество воды для целей хозяйственно-питьевого назначения имеет ….. загрязнение» (при использовании нормативов вод хозяйственно-питьевого назначения). «Качество воды для целей рыбохозяйственного назначения имеет ….. загрязнение» (при использовании нормативов вод рыбохозяйственного назначения).

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

«МЕТОДИЕА Ю. Е. САЕТ И Н. Г. ГУЛЯЕВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ПИТЬЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ [14–17]»

Цель работы: оценить качество исследуемой воды для возможности использования её как источника для получения питьевой воды и оценки состояния окружающей среды.

Задачи:

1. Изучить критерии и их нормативы оценки качества природной воды для питьевых целей и описания экологической обстановки по методике и .

2. Провести контроль качества исследуемой воды (оценить соответствие показателей качества исследуемой воды нормам критериев по методике и ).

Задание: Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Критериями качества поверхностных вод питьевого назначения в методике и др. являются два показателя КС и ![]() с их нормативными величинами только для токсичных элементов воды [14–15].

с их нормативными величинами только для токсичных элементов воды [14–15].

КС – коэффициент концентрации – отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к его фоновому содержанию в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде) [15], т. е.

(1.18)

(1.18)

![]() − коэффициент концентрации по ПДК – это отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к величине его ПДК в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде), т. е. для i-го элемента

− коэффициент концентрации по ПДК – это отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к величине его ПДК в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде), т. е. для i-го элемента

(1.19)

(1.19)

Причём, ![]() рассчитывается как сумма отдельно для групп токсичных элементов 1-го класса опасности (Hg, Pэлементарный, Be, Тl, γ-ГХЦГ – линдан, бенз(а)пирен); 2-го класса опасности (Al, Ba, B, Br, Co, Mo, Sb, F, As, Cd, Pb, Se, Bi, Te, W, Li, Sr, NH4+, NO2-, F-, CN-, ДДТ (сумма изомеров) и т. д.);

рассчитывается как сумма отдельно для групп токсичных элементов 1-го класса опасности (Hg, Pэлементарный, Be, Тl, γ-ГХЦГ – линдан, бенз(а)пирен); 2-го класса опасности (Al, Ba, B, Br, Co, Mo, Sb, F, As, Cd, Pb, Se, Bi, Te, W, Li, Sr, NH4+, NO2-, F-, CN-, ДДТ (сумма изомеров) и т. д.);

3-го класса опасности (Fe, V, Mn, Zn, Cr6+, Ni, Cu, NO3-, РО43-, Н2S, NH4+ по (N), хлорит-ион, хлорат-ион, дибензилтолуол и т. д.);

4-го класса опасности (SO42-, Cl-).

Качество вод представлено 5-ю уровнями загрязнения вод: минимальным, низким или слабым, средним, высоким или сильным, очень высоким или очень сильным загрязнением.

В работе [17] обобщены критерии КПДК и КС для оценки уровня загрязнения поверхностных вод питьевого назначения и уровня загрязнения природных сред. Критерии КПДК и КС связаны с уровнями загрязнения поверхностных вод питьевого назначения, с уровнями загрязнения природных сред и с экологической обстановкой территории [8, табл. 2.25-2.26].

Ход работы

1. Для исследуемого источника питьевой воды берутся реальные и фоновые значения концентраций токсичных загрязняющих элементов.

2. Рассчитывается суммарная величина КС для токсичных элементов всех классов опасности по формуле

. (1.20)

. (1.20)

3. По величине КС определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.1).

4. С использованием величин ПДКп рассчитываются величины КПДК суммарно для токсичных элементов каждого класса опасности:

КПДК, 1 кл. оп., КПДК, 2 кл. оп., КПДК, 3 и 4 кл. оп..

5. По величинам КПДК, 1 кл. оп., КПДК, 2 кл. оп., КПДК, 3 и 4 кл. оп. определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.1).

6. За результирующее качество воды принимается уровень загрязнения воды при самой максимальной величине

КС или КПДК, 1 кл. оп., КПДК, 2 кл. оп., КПДК, 3 и 4 кл. оп..

7. Делается вывод «Качество воды питьевого назначения ….. уровня загрязнения, природная среда ……. Уровня загрязнения, экологическая обстановка ……».

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

«МЕТОДИКА Ю. Е. САЕТ И Н. Г. ГУЛЯЕВОЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ [14-17]»

Цель работы: оценить качество исследуемой воды для возможности использования её как источника для получения воды хозяйственно-бытового назначения и оценки состояния окружающей среды.

Задачи:

1. Изучить критерии и их нормативы оценки качества природной воды для хозяйственно-бытового назначения и описания экологической обстановки по методике и , табл. 1.2.

2. Провести контроль качества исследуемой воды (оценить соответствие показателей качества исследуемой воды нормам критериев качества воды хозяйственно-бытового назначения по методике и ).

Задание – Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Критериями качества поверхностных вод хозяйственно-бытового назначения в методике и др. [14] являются пять показателей только для токсичных элементов воды:

КС ; КПДК, 1–2 кл. оп.; КПДК, 3– 4 кл. оп.; ![]() ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

с их нормативными величинами.

КС – коэффициент концентрации – отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к его фоновому содержанию в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде) [15],

. (1.21)

. (1.21)

![]() − коэффициент концентрации по ПДК – это отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к величине его ПДК в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде), т. е. для i-го элемента

− коэффициент концентрации по ПДК – это отношение содержания элемента в исследуемом объекте (в воде) к величине его ПДК в соответствующем компоненте окружающей среды (в воде), т. е. для i-го элемента  .

.

Качество вод представлено 4-мя уровнями загрязнения: минимальный уровень загрязнения вод, низкий (слабый), средний, высокий (сильный).

Величины ![]() рассчитываются как суммы отдельно для разных групп токсичных элементов:

рассчитываются как суммы отдельно для разных групп токсичных элементов:

1) первого класса опасности (Hg, Pэлементарный, Be, Тl, γ-ГХЦГ – линдан, бенз(а)пирен);

2) второго класса опасности (Al, Ba, B, Br, Co, Mo, Sb, F, As, Cd, Pb, Se, Bi, Te, W, Li, Sr, NH4+, NO2-, F-, CN-, ДДТ (сумма изомеров) и т. д.);

3) 3-го и 4-го классов опасности (группа токсичных элементов 3-го класса опасности – (Fe, V, Mn, Zn, Cr6+, Ni, Cu, NO3-, РО43-, Н2S, NH4+ по (N), хлорит-ион, хлорат-ион, дибензилтолуол и т. д.);

группа токсичных элементов 4-го класса опасности – (SO42-, Cl-);

4) суммарно рассчитываются величины ![]() нитритов и аммония;

нитритов и аммония;

5) отдельно учитываются величины ![]() нитратов и концентрация фосфатов.

нитратов и концентрация фосфатов.

Авторами в табл. 1.2 критерии качества воды хозяйственно-бытового назначения КПДК, х-б и КС объединены с уровнями загрязнения воды, природных сред и экологической обстановкой территории.

Ход оценки качества хозяйственно-бытовой воды:

1. Для исследуемого источника питьевой воды берутся реальные и фоновые значения концентраций токсичных загрязняющих элементов;

2. Рассчитывается суммарная величина КС для токсичных элементов всех классов опасности по формуле

; (1.22)

; (1.22)

3. По величине КС определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

4. Рассчитываются величины КПДК суммарно для токсичных элементов групп классов опасности:

КПДК, 1-2 кл. оп., КПДК, 3-4 кл. оп.;

5. По величинам КПДК, 1-2 кл. оп., КПДК, 3– 4 кл. оп. определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

6. Рассчитывается величина ![]() суммарно для токсичных элементов NO2-, NH4+;

суммарно для токсичных элементов NO2-, NH4+;

7. По величине ![]() определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

8. Рассчитывается величина ![]() ;

;

9. По величине ![]() определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

10. По величине концентрации фосфатов определяется качество воды как уровень её загрязнения (табл. 1.2);

11. За результирующее качество воды принимается уровень загрязнения воды при самой максимальной величине

КС или КПДК, 1–2 кл. оп.; КПДК, 3– 4 кл. оп.;  ;

; ![]() ;

; ![]() ;

;

12. Делается вывод «Качество воды хозяйственно-бытового назначения ….. уровня загрязнения».

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

«МЕТОДИКА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРИРОДНЫХ ВОД ДЛЯ ЦЕЛЕЙ РЫБОРАЗВЕДЕНИЯ ПО ЭКОТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМУ КРИТЕРИЮ Т. И. МОИСЕЕНКО [21]»

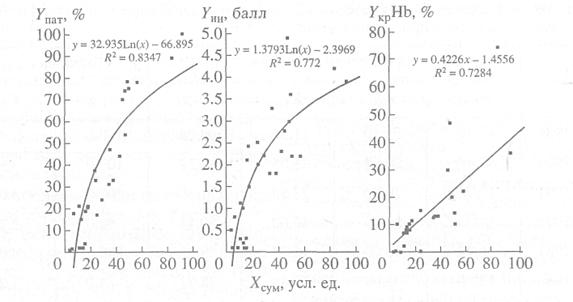

В данной работе о качестве природной воды для рыборазведения судят по доза-эффектным зависимостям (рис.) Для построения доза-эффектных зависимостей использованы наиболее простые и доступные в практике мониторинга экотоксикологические критерии качества вод на основе изучения клинических патолого-морфологических и гематологических показателей заболеваемости рыб. Рыбы по сравнению с беспозвоночными более чувствительны ко многим токсикантам и являются наиболее удобным объектом для оценки качества вод.

Цель работы: оценить качество исследуемой воды для оценки экологической обстановки водоёмов для рыборазведения (степень загрязнения).

Задачи:

1. Изучить критерии и их нормативы качества вод для оценки экологической ситуации (формулы 1.23–1.26, табл. 1.15, рис. 1.4).

2. Провести контроль качества исследуемой воды для оценки экологической ситуации (оценить соответствие показателей качества исследуемой воды нормам вод).

Задание: Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Критерием качества воды является общий индекс загрязнения Хсум, который определяется как сумма трёх составляющих компонентов-загрязнителей по формуле 6.5:

Хсум = Хтокс + Хф-х + Хэфт. (1.23)

Хтокс – степень загрязнения токсическими веществами оценивается традиционной суммой превышений концентрации соответствующих элементов (Сi) к их предельно допустимым конценрациям (ПДКр, i):

(1.24)

Хф-х – степень загрязнения водоёма сульфат-ионами, взвешенными веществами и общей минерализацией, по которым кратность превышения концентраций относится не к ПДКр, I, а к максимальным фоновым значениям (Сфон. max i):

![]() (1.25)

(1.25)

Хэфт – специальный показатель эвтрофикации рассчитывается по формуле 1.26:

![]() (1.26)

(1.26)

где Сфос и Сфон. фос – анализируемые и фоновые значения концентраций минерального фосфора, К – дополнительный коэффициент, зависящий от состояния водоёма (для мезотрофных водоёмов К = 2, а для эвтрофных водоёмов К = 3).

Предлагаемая схема расчетов ориентирована таким образом, что суммарный индекс качества вод для "абсолютно" чистых озер будет иметь нулевое значение и повышаться при любом виде антропогенного воздействия.

Наиболее приемлемые, доступные и информативные показатели качества в практике мониторинга природных водоемов следующие: Yпат – % рыб в стаде с патологическими отклонениями;

Yин – средний балл тяжести заболевания (интенсивность проявления патологий) в локальных зонах;

Yкр, Нb – % рыб с концентрацией гемоглобина в крови менее 8 г%.

Величины Yпат, Yин, Yкр, Нb – экотоксикологические критерии качества водоёмов для обитания рыб.

Качество водоёмов представлено доза-эффектными зависимостями Yпат – Хсум , Yин – Хсум, Yкр, Нb – Хсум.

Наиболее достоверная зависимость описывается логарифмической кривой за исключением рыб с концентрацией гемоглобина ниже критических значений (рис. 1.4).

Доза-эффектная зависимость Yпат–Хсум описывается ур. 1.27:

Yпат = 32,935 ln (Хсум) - 66,8

Доза-эффектная зависимость Yин–Хсум описывается ур. 1.28:

Yин = 1,3793 ln (Хсум) - 2,39

Доза-эффектная зависимость Yкр, Hb–Хсум описывается ур. 1.29:

Yкр, Hb = 0,4226 Хсум - 1,45

Уже при небольших увеличениях уровня загрязнения заболеваемость рыб в водах стремительно прогрессирует. При этом достоверность связи с показателем только токсичного загрязнения (Хтокс) ниже по сравнению с суммарным индексом (Хсум) загрязнения вод, что подтверждает корректность расчетов и показывает высокую значимость учета всех других факторов, сопутствующих токсичному загрязнению.

Поскольку рассчитанные зависимости отражают реальную закономерность реакции организма рыб на комплексное загрязнение, то они являются рабочим инструментом, позволяющим в обратном порядке рассчитывать допустимый уровень загрязнения.

В качестве примера рассчитаны значения допустимого уровня загрязнения, вызывающие 0.5 и 1.0, 10 и 50%-ную заболеваемость рыб в водоеме оз. Имандра, Субарктика, – соответственно 7.7; 7.9; 8; 9; 10.3 и 34.8 ед. суммарного индекса загрязнения. Например, по данным рис. 6.1 видно, что в интервале показателей индекса загрязнения вод Хсум до 35 усл. ед. происходит деградация рыбных запасов. При этом патологическая заболеваемость в стаде до 50 % (Yпат); интенсивность заболеваемости (Yин) до 2.5 балла; постоянная элиминация особей в стаде от хронических токсикозов Yкр, Нb до 10 %. В зависимости от предъявляемых требований к состоянию водоема можно ставить вопрос о необходимом уровне снижения антропогенных воздействий, т. е. переходить к блоку управления нагрузками.

Рис. 1.4. Зависимости между суммарным показателем качества вод (Хсум, усл. ед.) и экотоксикологическими критериями

Предложенная методика на современном уровне знаний позволяет не только вычислить суммарный индекс качества, но и оценить вклад каждого вида загрязнения, а также выявить приоритетность происходящих процессов в водоеме или на его участках.

Литература

1. Сан П и Н 2.1.4.1074−01. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

2. ГОСТ 2874−82 «Вода питьевая».

3. ГОСТ 2761−84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

4. Нормативы качества питьевой воды в России и за рубежом. Международный экологический фонд «Вода Евразии». − Екатеринбург, 1996.

5. , Копылова качества питьевой воды скважины «ТВК» в процессе её водоподготовки, поиск новых источников высоко качественной воды в районе г. Томска. Отчёт о НИР. – Томск: ТПУ, 2001. – 31 с.

6. , Шварц подход к оценке микрокомпонент-ного состава подземных вод, используемых для питьевого водоснаб-жения //Геоэкология, 2000.−№5.−С. 467−473.

7. Перечень предельно допустимых концентраций и ориентировочно безопасных уровней воздействия вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоёмов.− М: Изд-во ТОО «Мединор», 1995.

8. , . Оценка качества природных вод различного назначения. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009.−115 с.

9. Санитарные правила и нормы. Cан ПиН № 2.1.5.980–00. Гигие-нические требования к охране поверхностных вод. − М.: Минздрав России, 2000. − 23 с.

10. Шварцев зоны гипергенеза. − М.: Недра,1998. − С. 197.

11. Шварц -гидрогеологический анализ состояния подзем-ных вод при региональных исследованиях. /Автореф. дисс. на соиск. уч. степ. д. г.-м. н. – М.: Российская гос. библиотека, 2005. – 34 с.

12. СанПиН № 000-88. Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения. – М.: Минздрав СССР, 1988. – 68 с.

13. Критерии оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ, 1992.

14. , , Гуляева и оценка природных ресурсов и экологического состояния территорий функционального использования. – М.: ИМГРЭ, 1996.

15. , , Янин окружающей среды. – М.: Недра, 1990.

16. Методические рекомендации по геохимической оценке загрязнения территорий городов химическими элементами.– М.: ИМГРЭ, 1982.

17. Гуляева рекомендации по эколого-геохимической оценке территорий при проведении многоцелевого геохимического картирования масштабов 1:1000000 и 1:200000. – М.: ИМГРЭ, 2002. – 70 с.

18. Нежниховский -экологические основы водного хозяйства. – Л.: Гидрометеоиздат, 1990. – 232 с.

19. , Доставалова качества питьевых вод на предмет их физиологической полноценности для здоровья населения (на примере Республики Алтай) // Материалы науч. конф. «Проблемы поисковой и экологической геохимиии Сибири». – Томск: Изд-во ТПУ, 2003. – С. 231–232.

20. , , Коробка инспектора рыбоохраны. – К.: Урожай, 1988. – 312 с.

21. Моисеенко подход к нормированию антропогенных нагрузок на водоёмы Севера //Экология, 1998, № 6. – С. 452–461.

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ для самостоятельной подготовки и для самоконтроля

1. Чем отличается чистая вода от природной воды?

2. Понятие «загрязнение воды».

3. Определение «качество воды» по ГОСТ

4. Структура «качества воды» водного объекта.

5. Факторы, влияющие на качество воды.

6. Определения «критерии качества воды», «показатели качества воды», «нормы качества воды», «индексы качества воды».

7. Критерии качества, нормы качества (индексы качества) и качество воды по ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения».

8. Критерии качества, нормы качества, (индексы качества) и качество воды в документе «Нормативы качества питьевой воды в России и за рубежом». Международный экологический фонд «Вода Евразии». − Екатеринбург, 1996.

9. Критерии качества, нормы качества и качество воды Сан П и Н 2.1.4.1074-01. «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

§ 1.3. КАЧЕСТВО ВОДЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ МЕЛИОРАЦИИ (ОРОШЕНИЯ)

Требования к качеству оросительной воды определяются многими факторами: проницаемостью почвы (ее дренированностью), глубиной залегания уровня грунтовых вод и их минерализацией, соотношением и составом разнообразных солей, содержащихся в самой оросительной воде и т. п. В обобщенном виде требования к оросительной воде могут быть представлены в виде значений ряда показателей (табл. 1.23-1.25).

Таблица 1.23

Американская классификация оросительных вод [4]

Отрицательное

воздействие воды

Степень воздействия

Отсутствие

осложнений

Осложнения

Серьезная проблема

1

2

3

4

I. Засоление

1.Общее количество растворенных солей в оросительной воде, мг/л

Менее 480

480–1920

более 1920

2.Понижение водопроницаемости почвы в результате:

а) низкого содержания солей, мг/л, в том числе кальция, мг/л

б) хSAR

более 320

более 20

менее 6

320-0

менее 20

менее 6–9

более 9

Окончание табл. 1.23

1

2

3

4

II. Токсическое воздействие от поглощения воды корневой системой

1. Натрий, хSAR

Менее 3

3–9

более 9

2. Хлор

А) мг-экв/л

Менее 4

4 –10

более 10

Б) мг/л

Менее 140

140–350

более 350

3. Бор, мг/л

Менее 0,5

0,5–2,0

> 2–10

III. Токсичность от поглощения воды листьями при поливе дождеванием

1. Натрий

а) мг-экв/л

Мен менее 3

Более 3

-

Б) мг/л

менее 70

Более 70

-

2. Хлор

а) мг-экв/л

Менее 3

Более 3

-

Б) мг/л

Менее 100

Более 100

-

IV. Другие проблемы

1.Повышенное содержание питательных веществ в воде:

а) нитрат-азот, мг/л

Менее 5

5-30

более 30

Б) бикарбонат, мг/л

Менее 90

90-520

более 520

2. Величина pH

Нормальные величины рН

Пределы рН

< и > пределов рН

Здесь хSAR – натриево-адсорбционное отношение, характеризую-щее относительную активность ионов натрия, определяется по формуле

хSAR= , (1.30)

где Na, Ca, Mq – концентрация катионов, мг-экв/л;

рHc – расчетная величина, учитывающая суммы

(Ca2+ + Mg2+) и (СО32-+НСО3-), определяется по формуле 1.31:

рНс= (РК2-РК0)+Р(Са+Мq)+Р АIк. (1.31)

Абсолютные величины слагаемых уравнения 1.31 берутся из табл. 1.24:

· величина (РК2-РК0) по сумме (Ca2+ + Na+ + Mg2+),

· величина Р(Са+Мq) по сумме (Ca2+ + Mg2+),

· величина Р АIк по сумме (СО32-+НСО3-).

Таблица 1.24

Параметры для расчёта рНс

Са+Nа+Мq,

мг-экв/л

РК2-РК0

Са+Мq,

мг-кв/л

Р(Са+Мg)

СО3+НСО3,

мг-экв/л

Р Аlк

1

2

3

4

5

6

0,5

2,11

0,05

4,60

0,05

4,30

0,7

2,12

0,10

4,30

0,10

4,00

0,9

2,13

0,15

4,12

0,15

3,82

1,2

2,14

0,20

4,00

0,20

3,70

1,6

2,15

0,25

3,90

0,25

3,60

1,9

2,16

0,32

3,80

0,31

3,51

2,4

2,17

0,39

3,70

0,40

3,40

2,8

2,18

0,50

3,60

0,50

3,30

3,3

2,19

0,63

3,50

0,63

3,20

3,9

2,20

0,79

3,40

0,79

3,10

4,5

2,21

1,00

3,30

0,99

3,00

5,1

2,22

1,25

3,20

1,25

2,90

5,8

2,23

1,58

3,10

1,57

2,80

6,6

2,24

1,98

3,00

1,98

2,70

7,4

2,25

2,49

2,90

2,49

2,60

8,3

2,26

3,14

2,80

3,13

2,50

9,2

2,27

3,90

2,70

4,00

2,40

11,0

2,28

4,97

2,60

5,00

2,30

13,0

2,30

6,30

2,50

6,30

2,20

15,0

2,32

7,90

2,40

7,90

2,10

18,0

2,34

10,0

2,30

9,90

2,00

22,0

2,36

12,50

2,20

12,50

1,90

25,0

2,38

15,80

2,10

15,70

1,80

29,0

2,40

19,80

2,00

19,80

1,70

34,0

2,42

39,0

2,44

45,0

2,46

51,0

2,48

59,0

2,50

67,0

2,52

76, 0

2,54

В российской практике широко используется эмпирический ирригационный коэффициент (А), определяемый по следующим формулам в зависимости от соотношения солей:

1. при rNa+ < rCl-, когда весь натрий соединен с хлором,

(1.32);

(1.32);

2. при rСl - < rNa+ < (rCl - + rSO42-), когда натрий соединен с хлором и сульфат-ионом,

(1.33);

(1.33);

3. при rNa+ > (rCl - + rSO42-), когда в растворе появляются гидрокарбонаты и карбонаты натрия,

![]()

![]()

![]()

(1.34),

(1.34),

где А – ирригационный коэффициент; 288 – безразмерный эмпиричес-кий коэффициент; rNa+, rCl - и rSO42- – концентрация натрия, хлора и сульфат-иона, мг-экв/л. В зависимости от значения ирригационного коэффициента (А) качество воды оценивается по таблице 1.25.

Таблица 1.25

Оценка пригодности воды для орошения

по ирригационному коэффициенту

Ирригационный

коэффициент

Качество воды

Степень

пригодности воды

Предупредительные меры

Более 18

Хорошее

Вода пригодна для орошения

Не нужны

18–6

Удовлетворительное

Вода пригодна для орошения после предварительной обработки её или почвы (гипсование, подкисление)

Необходимы меры для устранения образования в почвах щелочей (гипсование и др.)

6–1,2

Неудовлетворительное

Можно применять воду для орошения лишь после глубокой предварительной обработки её

Искусственный дренаж профилактика почв

Менее 1,2

Плохое

Вода не пригодна для орошения

Интервалы рН оросительной воды с учетом чувствительности сельскохозяйственных культур к кислотно-щелочным свойствам почв представлены в табл. 1.26.

Таблица 1.26

Величины рН оросительной воды

для различных сельскохозяйственных культур [5]

Культура

Интервалы рН, благоприятные для роста

Культура

Интервалы рН, благоприятные для роста

Люцерна

7,2–8,0

Подсолнечник

6,0–6,8

Сахарная свекла

7,0–7,5

Хлопчатник,

6,5–7,3

Конопля

6,7–7,4

Просо

5,5–7,5

Капуста

7,0–7,4

Рожь

5,0–7,7

Огурцы

6,4–7,5

Овес

5,0–7,5

Лук

6,4–7,5

Гречиха

4,7–7,5

Ячмень

6,0–7,5

Редис

5,0–7,3

Озимая пшеница

6,3–7,5

Морковь

5,6–7,0

Яровая пшеница

6,0–7,3

Помидоры

5,0–6,0

Кукуруза

6,0–7,5

Лен

6,6–6,5

Соя

6,5–7,5

Картофель

4,5–6,3

Горох

6,0–7,0

Чайный куст

4,0–6,0

Кормовые бобы

6,0–7,0

Люпин

4,6–6,0

Фасоль

6,4–7,1

Брюква

4,8–5,5

Клевер

6,0–7,0

Тимофеевка

4,5–7,6

Салат

6,0–7,0

Низкая температура, обычная для подземных вод, задерживает рост растений. Поэтому подземные воды перед орошением обычно собирают в особые бассейны – водохранилища, где вода постепенно нагревается под воздействием солнца и теплого воздуха.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |