§ 2.2. РАСЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ТРУБЧАТЫХ КОЛОДЦЕВ

При отборе воды из водоносного пласта несколькими буровыми колодцами они могут оказаться взаимодействующими, т. е. при откачке воды из таких колодцев дебит каждого из них будет изменяться (снижаться) по сравнению с их дебитом при независимой работе при тех же понижениях уровня воды. Если же колодцы эксплуатируются при практически постоянных дебитах, например в случае, когда колодцы оборудованы погружными артезианскими насосами, в результате их взаимного влияния происходит дополнительное понижение уровня воды как в них самих, так и в удаленных от них точках водоносного пласта.

Степень взаимного влияния колодцев будет зависеть от расстояния между ними, мощности, водообильности и условий питания водоносного пласта, а также от характера водоносных грунтов. Кроме того, наличие и степень взаимодействия будут зависеть от количества отбираемой воды. Одни и те же колодцы могут не взаимодействовать при малых откачках и, следовательно, малых понижениях уровня, и начать взаимодействовать при больших откачках и, следовательно, больших понижениях.

Для учета степени взаимного влияния колодцев можно вводить коэффициент влияния

![]()

или коэффициент снижения дебита

![]()

где Q – дебит колодца при отсутствии взаимодействия;

Q'– дебит колодца в присутствии взаимодействия при том же понижении уровня воды в колодце.

Очевидно, что α + β = 1, а так как Q' = βQ, то можно записать

Q'=(1- α)Q.

Формулы для расчета взаимодействующих колодцев могут быть получены из приведенных выше формул для одиночных колодцев, если воспользоваться методом наложения (суперпозиции) фильтрационных течений. В соответствии с этим методом, при определении понижения уровня в каком-либо из взаимодействующих колодцев последовательно находят понижения в нем, обусловленные откачкой из каждого колодца в отдельности, независимо от остальных взаимодействующих колодцев, т. е. так, как если бы каждый колодец эксплуатировался самостоятельно. Эти понижения суммируются, и таким путем вычисляется суммарное понижение

![]()

где S1-ν, S2-ν, ..., Sn-ν – понижение уровня в колодце, имеющем номер ν, под влиянием откачек из колодцев № 1, 2, .., n (здесь п — общее число взаимодействующих колодцев).

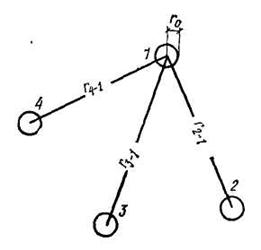

Рис. 2.7. Схема расположения группы четырёх взаимодействующих колодцев

Для определения значений S1-ν, S2-ν, ..., Sn-ν используют формулы для одиночных колодцев.

В соответствии с формулой (2.2) для группы любым образом расположенных колодцев получим

(2.12)

(2.12)

Например, для группы четырех взаимодействующих колодцев (рис. 2.7) суммарная величина понижения уровня воды в колодце №1 будет

![]()

где Q1, Q2, Q3, Q4, – дебиты взаимодействующих скважин;

R – условный радиус влияния, точнее радиус дальности действия каждого из системы взаимодействующих колодцев, определяемый по опытным данным для условий установившегося движения или по формуле (2.3) для неустановившегося движения;

r0 — радиус скважины № 1;

r2-1, r3-1, r4-1, — расстояния от скважины № 1, в которой определяется величина S cум i до остальных скважин.

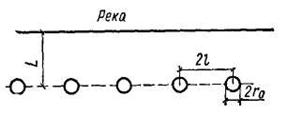

Рис. 2.8. Схема расположения группы четырёх взаимодействующих колодцев у реки

Для расчета линейного ряда колодцев у реки (рис. 2.8) можно использовать следующую приближенную формулу:

(2.13)

(2.13)

где L – расстояние от ряда колодцев до русла реки;

l – половина расстояния между скважинами в ряду (полное расстояние между ними равно 2l);

r0 – радиус скважины. Остальные обозначения те же, что и в предыдущих формулах.

Формулы (2.12) и (2.13) применимы для напорных пластов, но, пользуясь выражением (2.7), можно привести их к виду, пригодному для расчета буровых колодцев в безнапорных пластах.

Если взаимодействующие колодцы являются несовершенными, к понижению уровня S, определенному по указанным формулам, добавляется дополнительное понижение ∆S, вычисленное по формулам (2.4) и (2.9) соответственно для напорного и безнапорного пласта.

Изложенные сведения о взаимодействии колодцев позволяют решить вопрос и о назначении расстояний между ними. Чем дальше друг от друга располагаются колодцы, тем меньше будет сказываться их взаимодействие на снижении дебита, но одновременно будет увеличиваться стоимость коммуникаций. Поэтому в ряде случаев по экономическим соображениям целесообразно идти на сокращение расстояний между колодцами, допуская некоторое снижение дебита. Этот вопрос может быть решен в каждом отдельном случае в результате технико-экономических расчетов с учетом строительных и эксплуатационных затрат, а также местных условий.

§ 2.3. РАСЧЁТ ГРУППОВЫХ ВОДОЗАБОРОВ

В случаях, когда водозаборы сооружаются из большого числа компактно размещенных скважин в пределах выдержанного пласта, для упрощения расчетов можно объединить скважины в единый групповой водозабор: линейный, кольцевой или круговой (площадной).

Общая формула расчета группового водозабора имеет вид

U = ![]() , (2.14)

, (2.14)

где U – функция понижения (м2), для определения понижения уровня в скважине (S) по формулам:

для напорного горизонта

S = Не – Н = ![]() , (2.15)

, (2.15)

для безнапорного горизонта

S = ![]()

![]()

![]() , (2.16)

, (2.16)

где m – мощность водоносного пласта, м;

S – понижение уровня в скважине, м;

∑Q – суммарный дебит скважин, м3/сут.;

К – коэффициент фильтрации, м/сут.;

N0 – безразмерное гидравлическое сопротивление.

Для различных групповых водозаборов N0 рассчитывается по формулам табл. 2.3, используется при определении понижения уровня S в центре водозабора.

Таблица 2.3

Формулы расчёта безразмерного гидравлического сопротивления

различных групповых водозаборов

Тип

водозабора

При любой длительности откачки

При значительной длительности откачки

Линейный

![]() (2.17)

(2.17)

![]() =2ln

=2ln![]() (2.18)

(2.18)

Кольцевой

![]() = -Еi (

= -Еi (![]() ) (2.19)

) (2.19)

![]() =2ln

=2ln![]() (2.20)

(2.20)

Площадной

![]() (2.21)

(2.21)

![]() (2.22)

(2.22)

Примечание: формула (2.18) применима при  ,

,

а формулы (2.20) и (2.22) – при ![]()

![]() 2,5,

2,5,

где ![]() − приведенный радиус влияния, м;

− приведенный радиус влияния, м;

а – коэффициент пьезопроводности, м2/сут;

t – продолжительность работы водозабора, сутки;

l – половина длины линейного водозабора, м;

![]() – приведенный радиус водозабора, м;

– приведенный радиус водозабора, м;

P – периметр водозабора, м;

ф – функция ошибок, зависимая от  .

.

При определении (S) в точках, удаленных на z > 1,5 l (линейная система) и z > 1,5 R0 (кольцевая и площадная системы), следует пользоваться формулой ![]()

![]()

, (2.23)

, (2.23)

а безразмерное сопротивление для всех систем находится по выражениям  (2.24)

(2.24)

или  , (2.25)

, (2.25)

где r – расстояние от точки до водозабора.

При проектировании нескольких взаимодействующих групповых водозаборов расчет функции понижения уровня в пределах расчетного водозабора производится по следующей формуле

, (2.26)

, (2.26)

где ![]() – безразмерное сопротивление, обусловленное откачкой из водозабора, в центре которого определяется понижение (см. формулы 2.3.4–9);

– безразмерное сопротивление, обусловленное откачкой из водозабора, в центре которого определяется понижение (см. формулы 2.3.4–9);

α0 – безразмерный коэффициент, характеризующий вклад (доля) указанного водозабора в суммарную производительность всех водозаборов и определяемый по формуле

α0 = Q0 / ∑Q, (2.27)

где ![]() − дебит расчетного водозабора, м3/сут;

− дебит расчетного водозабора, м3/сут;

Nвз – безразмерное сопротивление, обусловленное откачкой из всех остальных водозаборов и определяемое по формуле

, (2.28)

, (2.28)

где ![]() − расстояние между расчетным и взаимодействующим водозаборами, м;

− расстояние между расчетным и взаимодействующим водозаборами, м;

ai = Qi / ∑Q , (2.29)

a1 гр = (Q1 × n1) / ∑(Q1 × n1) + (Q2 × n2). (2.30)

Например, при расчёте U1 функции понижения уровня для первого водозабора по формуле (2.26) вместо величин α0 и N0 используются величины α1и N1 первого водозабора, а для Nвз(1) величины всех остальных водозаборов кроме первого, т. е.

Nвз (1) = α2×ln(2,25 ×3,5×105×t) / r12. (2.31)

Формула (3.15) применима при длительной откачке и условии

![]() < (0,05–0,0

< (0,05–0,0

Для определения понижения уровня непосредственно в скважине, расположенной в пределах расчетного укрупненного водозабора, к величине ![]() , определенной по формуле (2.26), следует прибавить величину, характеризующую дополнительное понижение уровня в скважине

, определенной по формуле (2.26), следует прибавить величину, характеризующую дополнительное понижение уровня в скважине

![]()

, (2.33)

, (2.33)

где ![]() – расход скважины, м3/сут;

– расход скважины, м3/сут;

![]() – радиус скважины, м;

– радиус скважины, м;

![]() – половина расстояния между соседними скважинами, м.

– половина расстояния между соседними скважинами, м.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12

«РАСЧЕТ ДВУХ ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩИХ ПЛОЩАДНЫХ (ГРУППОВЫХ) ВОДОЗАБОРОВ, УДАЛЕННЫХ ОТ ГРАНИЦ

ВОДОНОСНОГО ПЛАСТА»

Цель: Произвести расчет двух взаимодействующих площадных (групповых) водозаборов, удаленных от границ водоносного пласта.

Задачи:

1. Познать формулы, описывающие работу водозаборов.

2. Обосновать и выбрать формулы расчета характеристик водозаборов, согласно условию задачи.

3. Провести расчет характеристик водозаборов.

Задание. Два водозабора, состоящие каждый из n = 10 скважин, радиус которых (rc) 100 мм, удалены друг от друга на определенном расстоянии (R). Мощность водоносного горизонта (m) – 60 м, коэффициент фильтрации (K) – 30 м/сут, периметры первого водозабора (P1) – 700 м и второго (P2) – 800 м. Определить понижения уровней в скважинах каждого водозабора (S1, S2) и в середине между ними (S3) через заданные промежутки времени работы водозаборов.

Таблица 2.4

Варианты задания

Вариант

Дебит Q, м3/сут

Расстояние между скважинами, м

Расстояния между

центрами

водозаборов, м

Длительность работы водозаборов, сут.

1гр.,Q1

2гр.,Q2

1гр., r1

2гр.,r2

1

800

1728

50

40

15000

10000

2

900

1700

51

39

14000

9000

3

1000

1650

45

45

16000

9500

4

850

1600

40

40

16500

8000

5

864

1620

50

50

14500

8500

6

820

1700

55

55

15500

9600

7

920

1750

41

54

15000

9700

8

950

1720

48

41

14700

9700

9

980

1600

47

42

14800

9800

10

810

1500

46

43

14900

9800

Ход работы

1. Рассчитать α0,, (формула 3.14), N0 (табл. 2.3), Nвз (формула 3.15), ∆U (формула 3.20) для первого и второго водозаборов.

2. Рассчитать U1, U2 (формула 3.13, пункт 5) и S1, S2 (формула 3.2).

3. Рассчитать U3 по пункту 3, (формула 3.10) и S3 (формула 3.2).

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов . – М.: Стройиздат, 1982.

2. Указания по проектированию сооружений для выбора подземных вод. − М.: Стройиздат, 1965.

3. и др. Основы гидрогеологических расчетов. − М.: Недра, 1969.

§ 2.4. ПРОЕКТИРОВАИЕ И РАСЧЁТ ЛУЧЕВЫХ ВОДОЗАБОРОВ

Лучевые водозаборы целесообразно применять в водоносных пластах, залегающих на глубинах не более 15−20 м, располагая их вблизи рек при условии значительного увеличения суммарной производительности (по сравнению с другими водозаборами) и одновременного снижения капитальных и эксплуатационных затрат.

1. Проектирование лучевых водозаборов.

Лучевые водозаборы состоят из водосборного колодца (шахты) и водоприемных лучей-фильтров. Дно колодца должно быть на 1−2 м ниже устья лучей. Общая глубина колодца зависит от мощности горизонта и глубины заложения лучей. Диаметр колодца определяется способом заложения лучей и достигает от 1−2 до 6 м. Количество, направление и длина лучей принимается в зависимости от производительности водозабора и сложности гидрогеологических условий. При неоднородности пласта лучи закладываются в наиболее проницаемые зоны. Возможно заложение лучей в виде ярусов. При длине лучей менее 30 м угол между ними не должен быть менее 300.

2. Расчет параметров берегового лучевого водозабора

Определение дебита берегового лучевого водозабора проводится по формуле (2.34)

![]()

![]()

![]()

, (2.34)

, (2.34)

где  ,

,  и

и  – безразмерные функции,

– безразмерные функции,

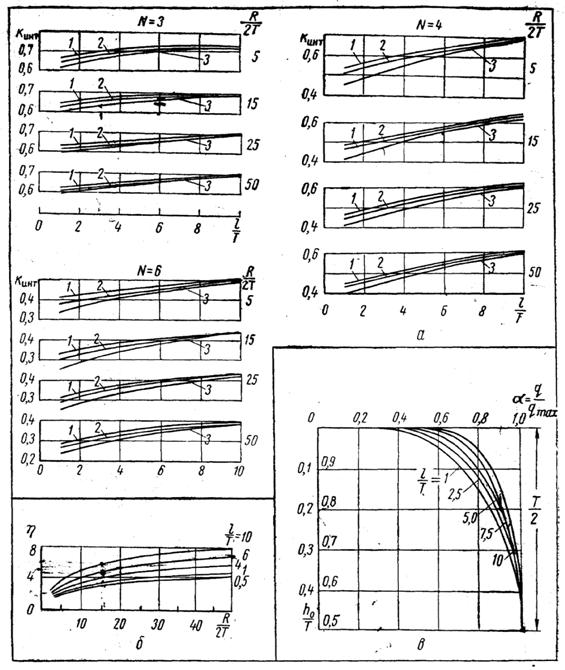

α − коэффициент заполнения скважины, определяется по рис. 2.4.1, в;

η − коэффициент, зависящий от длины луча и удаленности центра водозабора от реки, определяется по рис. 2.4.1, б;

Кинт – коэффициент интерференции (взаимодействия скважин) определяется по рис. 2.4.1, а Формула (2.34) применима при условии ![]() ,

, ![]() и

и  .

.

Рис. 2.9. Графики для расчёта береговых горизонтальных скважин, расположенных в однородном пласте ограниченной мощности с прямолинейным (или круговым) контуром питания. а − зависимости Кинт от L / m при различных величинах rc /m: 1 − 1/200; 2 − 1/500; 3 − 1/50; б − зависимости η от R / 2m;

в − зависимости α от H0 / m при величине L / m, характеризующей заданный водозабор.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 13

«РАСЧЕТ БЕРЕГОВОГО ЛУЧЕВОГО ВОДОЗАБОРА»

Цель работы: Рассчитать дебит заданного берегового лучевого водозабора.

Задачи:

1. Изучить формулу, описывающую дебит берегового лучевого водозабора.

2. Научиться пользоваться графоаналитическим методом для определения параметров формулы дебита берегового лучевого водозабора.

Задание – В напорном водоносном горизонте мощностью (m или Т) 5 м и на расстоянии (в) 75 м от берега реки проектируется лучевой водозабор берегового типа. Коэффициент фильтрации пласта (К) равен 51,8 м/сут. Радиус скважины (rc) 0,1 м. При глубине заложения лучей скважины (H0) на 1; 2,5 и 4 м понижение уровня воды в шахте водозабора (S = H – H0), соответственно, равно 8; 9,5 и 11 м. Мощность верхнего водонепроницаемого слоя 8,5 м. N − число лучей, L − длина луча, м.

Таблица 2.5

Параметры вариантов водозаборов

Варианты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Н0

1

2,5

4

2,5

1

4

2,5

2,5

2,5

2,5

1

1

4

4

N

3

4

6

6

4

4

4

3

3

3

3

4

6

3

L

15

30

50

30

30

30

30

30

15

50

50

15

15

15

S=H-H0

8

9,5

11

9,5

8

11

9,5

9,5

9,5

9,5

8

8

11

11

Ход работы

1. Рассчитать Vr, Vm, L / m, в / 2m, H0 / m, K / 2m, rc /m.

2. Определить по рис. 4, б графоаналитическим методом η по зависимости η от в / 2m при величине L / m, характеризующей заданный водозабор.

3. Определить по рис. 4, в графоаналитическим методом α по зависимости α от H0 / m при величине L / m, характеризующей заданный водозабор.

4. Определить по рис. 4 д, а графоаналитическим методом Кинт по зависимости Кинт от L / m при величинах N, К / 2m и rc / m, характеризующих заданный водозабор.

5. По формуле (4.1) рассчитать величину дебита берегового лучевого водозабора.

ЛИТЕРАТУРА

1. , Гальперин подземных вод. − М.: Стройиздат, 1965.

2. , Разумов водозаборные скважины. − М.: Недра, 1969.

§ 2.5. ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРОВ

1. Общие указания по проектированию зон санитарной охраны

Важным вопросом является организация зон санитарной охраны (ЗСО), которые призваны повысить санитарную надежность источника водоснабжения.

Для установления санитарной надежности источника рассматривают геолого-технический разрез артезианской скважины, на котором показаны очередность геологических пород и их мощность. Практически водоносный горизонт считается защищенным, если его кровля представлена монолитным водоупорным слоем мощностью не менее 10 м, что исключает возможность местного питания из вышележащих, недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Также необходимо на месте убедиться в достаточности территории для организации первого пояса ЗСО. Площадку для бурения скважины выбирают в удалении от хозяйственной зоны, котельной и других объектов, которые могут загрязнить почву или покрытие территории предприятия.

Минимальные размеры первого пояса ЗСО подземного источника водоснабжения зависят от степени его защищенности. Пояс должен охватывать территорию, соответствующую наиболее крутой части воронки депрессии, где создаются реальные возможности для поступления воды с поверхности земли через дефекты в горных породах, связанные с процессом бурения скважины. Для безнапорных горизонтов его территория имеет радиус 50 м, для межпластовых напорных – 30 м.

Территория первого пояса ЗСО должна быть ограждена, на нее не допускаются посторонние лица, запрещается строительство любых объектов, не связанных с нуждами водопровода. При необходимости строительства на территории первого пояса выгребных уборных они должны быть оборудованы водонепроницаемыми выгребами.

Задача второго и третьего поясов ЗСО подземных источников (зона ограничений) – сохранение постоянства природного состава воды. В водоносный горизонт поверхностные загрязнения могут проникнуть в области питания горизонта, где он выходит на поверхность земли, через дефекты водонепроницаемой кровли, так называемые «гидравлические окна», либо через нарушенные при бурении скважины геологические структуры, когда создается связь между выше - и нижерасположенными горизонтами. Таким образом, даже глубокие, межпластовые воды на ограниченных участках не гарантированы от поверхностного загрязнения, что и определяет необходимость создания зоны санитарной охраны.

Для повышения защищенности водоносного горизонта организуют зону ограничения. Границы второго и третьего поясов ЗСО рассчитывают в соответствии с «Рекомендациями по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения». Практически при наиболее неблагоприятных условиях радиус второго пояса ЗСО составляет несколько сотен метров, третьего пояса — несколько километров. При оценке мероприятий во втором и третьем поясах ЗСО необходимо исключить все факторы, обеспечивающие инфильтрацию поверхностных загрязнений в эксплуатируемый горизонт. Мероприятия по организации второго и третьего поясов ЗСО и режим в них определяются проектом ЗСО, который входит составной частью в проект водопровода выполняется проектной организацией за счет средств предприятия и согласовывается с органами Государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

Второй пояс ЗСО служит для эффективной защиты подземных вод от микробного загрязнения.

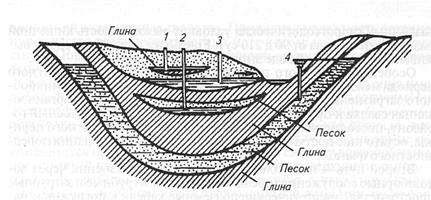

Подземные воды (рис. 2.10) используют в качестве источника водоснабжения. Большую опасность представляет вероятность загрязнения подземных вод патогенной микрофлорой. Возможны два пути микробного загрязнения подземных вод в водоносном горизонте.

По первому пути загрязнение происходит в результате миграции субстратов, содержащих микробы, с поверхности почвы по вертикали. Загрязнение проходит почвенный слой и подстилающие грунты, в которых благодаря физико-химическим и микробиологическим процессам в значительной мере снижается бактериальное загрязнение.

Рис 2.10. Схема залегания подземных вод: 1 — верховодка; 2 — межпластовые безнапорные воды; 3 — грунтовые воды; 4 — межпластовые напорные воды

Основная масса бактерий (до 90 %) задерживается слоем почвы 40 см. Наибольшая глубина проникновения бактерий при вертикальной фильтрации составляет 4–5 м. Однако эти наблюдения проводили при условии целости почвенного покрова и однородных подстилающих грунтов. В реальных условиях любое нарушение почвенного покрова и глубжележащих пород, связанное с деятельностью человека или обусловленное природными факторами (карстовые явления, размыв донных отложений рек, озер, прудов), может приводить к более глубокому проникновению микробного загрязнения. Глубина проникновения зависит также от мощности поверхностного источника загрязнения.

При попадании бактериального загрязнения в подземный водоносный горизонт оно распространяется вниз по потоку. Скорость и дальность распространения по горизонтали зависит от вида водоносных пород. Так, в песчано-гравийных грунтах энтерококки распространялись на расстояние 15 м за 70 суток при скорости движения потока 0,61 м в сутки. При этом микроорганизмы продвигались значительно медленнее воды, со средней скоростью вначале около 0,3 м в сутки, а затем 0,13 м в сутки. В гравийно-галечниковых отложениях, где скорость движения воды составляет десятки и сотни метров в сутки, бактерии могут распространяться до 500—850 м, сохраняя при этом свою жизнеспособность. Замедленная по сравнению со скоростью потока скорость распространения бактерий объясняется процессами адсорбции микробных клеток на частицах водоносных пород. Важно отметить, что дальность распространения из очага загрязнения микробов в несколько раз меньше дальности распространения хлоридов и нитратов.

Данные по выживаемости микроорганизмов в подземных водах весьма ограниченны и касаются в основном кишечной палочки. В различных гидрогеологических условиях выживаемость кишечной палочки составляла от 90 до 210 суток. Еще более длительны сроки выживания в подземной воде энтерококка.

Особенности первого пути загрязнения – наличие латентного периода между временем появления поверхностного очага микробного загрязнения (выгребная уборная, помойная яма, неорганизованная свалка и пр.) и поступлением загрязнения в водоносный горизонт, постоянство загрязнения по прошествии латентного периода, остаточное поступление загрязнений после ликвидации поверхностного очага.

Второй путь – поступление микробного загрязнения через водозаборные сооружения (обсадные трубы, межтрубные и затрубные пространства, энергетические подземные кабели к погружным насосам и пр.) при их неправильном монтаже, нарушениях в процессе эксплуатации сооружений, несоблюдении режима зон санитарной охраны. В этом случае загрязнение воды происходит, как правило, внезапно, но по выявлении может быть скоро прекращено.

Граница второго пояса определяется гидродинамическими расчетами, в которых допустимое время продвижения фронта микробного загрязнения (основной параметр) для грунтовых вод составляет 400, а для межпластовых вод – 200 суток. За это время патогенные бактерии и вирусы потеряют жизнеспособность и вирулентность.

Границу третьего пояса ЗСО подземного источника определяют также гидродинамическими расчетами.

Исходят из условия:

если за пределами третьего пояса ЗСО в водоносный горизонт поступят стабильные химические загрязнения, то они или не достигнут водозабора, перемещаясь с подземными водами вне области захвата водозабора;

или достигнут водозабора, но не ранее расчетного времени работы водозабора (не менее 25 лет, или около 9000 суток).

Ориентировочный радиус третьего пояса – несколько километров.

При гидродинамических расчетах времени продвижения загрязнения учитываются уклон подземного потока, активная пористость водовмещающих пород, мощность водоносного горизонта и дебит водозабора – все параметры, от которых зависит скорость подземного потока.

Методика расчета границ ЗСО подземных источников изложена в «Рекомендациях по гидрогеологическим расчетам для определения границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников хозяйственно-питьевого водоснабжения», изданных в 1983г. ВНИИ ВОДГЕО Госстроя СССР.

Во втором и третьем поясах ЗСО подземных источников водоснабжения проводят специальные мероприятия по защите почвенного покрова от повреждения и загрязнения, по исключению всех факторов, облегчающих инфильтрацию поверхностных загрязнений в эксплуатируемый горизонт. С этой целью на территории зоны должны быть выявлены все старые бездействующие скважины, представляющие опасность как источники загрязнения водоносного горизонта. Они должны быть затампонированы или восстановлены.

Тампонаж скважин осуществляется в соответствии со специальными инструкциями. Скважину очищают от загрязнений, промывают и дезинфицируют раствором хлорной извести с содержанием активного хлора 75–100 мг/л. Рабочую часть скважины засыпают чистым продезинфицированным фильтрующим материалом (гравием, песком), после чего нижнюю часть заливают цементным раствором. На уровне залегания грунтовых вод стены скважины (обсадные трубы) перфорируют и весь ствол скважины заливают цементным раствором под давлением для проникновения его в межтрубное и затрубное пространство. Далее обсадные трубы срезают на уровне 0,5 м от поверхности земли; вокруг скважины устраивают шурф на глубину 1,5–2 м, который заливают раствором цемента.

На территории второго и третьего поясов зоны запрещены разработка полезных ископаемых, подземное складирование (захоронение) твердых бытовых и промышленных отходов, а также сооружение скважин для закачки отработанных вод в глубокие подземные горизонты.

Размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов, сооружение накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, могут быть разрешены в исключительных случаях: лишь при хорошей естественной защите эксплуатируемых водоносных горизонтов и при условии выполнения специальных гидроизоляционных мероприятий при строительстве этих объектов.

На территории второго пояса ЗСО, кроме того, нельзя размещать кладбища, скотомогильники, сооружения почвенной очистки сточных вод и нечистот, животноводческие предприятия и другие хозяйственные объекты, которые могут вызвать микробное загрязнение почвы.

Жилая застройка на территории второго пояса ЗСО подземного источника должна быть канализована или оборудована водонепроницаемыми выгребами.

Действующими в России положениями Сан ПиН 2.1.4.1110-02 в районе сооружений по забору подземных вод определяются санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. ЗСО организуется в составе трёх поясов.

Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения водозабора.

Граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищённых подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищённых подземных вод.

Определение границ поясов ЗСО связано с дальностью распространения загрязнения и зависит:

1) от вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный),

2) от характера загрязнения (микробное или химическое),

3) от степени естественной защищённости от поверхностного загрязнения (для подземного источника),

4) от гидрогеологических или гидрологических условий.

Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |