Требования к температуре оросительной воды с учетом чувствительности растений к теплу представлены в табл. 1.27.

Таблица 1.27

Температура оросительной воды для сельскохозяйственных культур [6]

Культуры

Температура, 0С

прорастания семян

появление всходов

Минимальная

Оптимальная

Минимальная

Оптимальная

Конопля, горчица, клевер, люцерна

0–1

–

2–3

–

Рожь, пшеница, ячмень, овес, рапс, вика, тимофеевка, горох, чечевица, чина

1–2

25–30

4–5

6–12

Лен, гречиха, люпин, бобы, свекла

3–4

25–30

6–7

–

Подсолнечник, картофель

5–6

31–37

8–9

–

Кукуруза, просо, соя, суданская трава

8–10

37–45

10–11

15–18

Фасоль, сорго, клещевина

10–12

–

12–13

–

Хлопчатник, рис, арахис, кунжут

12–14

37–45

14–15

13–22

Определенные ограничения накладываются и на содержание в оросительной воде таких элементов как железо (не более 0,3 мг/л), цинка (особенно сульфата цинка), свободных кислот и др.

Таблица 1.28

Варианты качества воды

Вариант

Минерализация, г/л

рН

T, ос

Cа2+, мг/л

Мg2+, мг/л

Na+,

Мг/л

1

2

3

4

5

6

7

1

0,2

7,2

22

18

16

20

2

0,3

7,0

18

15

22

40

3

0,6

7,3

26

10

24

129

4

0,4

6,4

7

12

41

80

5

1,0

6,6

10

50

94

100

6

1,3

9,0

9.0

60

36

285

7

1,4

8,6

8.5

150

6

300

8

1,7

6,8

6

200

1

400

9

2,4

5,4

15

250

36

500

10

2,6

6,1

14

300

24

600

Окончание табл. 1.28

Вариант

Сl-,

мг/л

SО42-,

мг/л

НСО3-,

Мг/л

СО32-

мг/л

Fe,

мг/л

NO3-, мг/л

В,

Мг/л

1

8

9

10

11

12

13

14

1

80

-

50

-

0,2

10

0,1

2

90

6

100

-

0,3

15

0,2

3

100

162

80

-

0,4

20

0,3

4

150

-

200

-

0,6

25

0,4

5

200

-

550

-

1,0

5

0,5

6

250

-

600

45

1,5

3

0,8

7

300

169

450

20

3,0

6

2,0

8

854

48

150

-

0,1

25

4,5

9

647

865

60

-

0,2

32

8,0

10

1075

480

40

-

0,8

40

12,5

ГОСТ 17.1.2.03–90 «Критерии и показатели качества воды для орошения» [7] устанавливает единые критерии оценки и номенклатуру показателей качества воды для орошения.

Требования к сточным водам для орошения – по ГОСТ 17.4.3.05–86.

1. Для обеспечения комплексной оценки качества воды для орошения следует учитывать агрономические, технические и экологические критерии:

1.1. Агрономические критерии должны определять качество воды для орошения по её воздействию на:

1) урожайность сельскохозяйственных культур по валовому сбору и интенсивности развития;

2) качество сельскохозяйственной продукции, в особенности на формирование её полноценности, доброкачественности и сохранности;

3) почвы – с целью сохранения и повышения плодородия и предотвращения процессов засоления, осолонцевания, содообразования, слитизиции и нарушения биологического режима.

1.2. Технические критерии должны определять качество воды для орошения по воздействию на сохранность и эффективность эксплуатации гидромелиоративных систем и их составных частей.

1.3. Экологические критерии должны определять качество воды для орошения с учётом необходимости обеспечения безопасной санитарно-гигиенической обстановки на данной территории и охраны окружающей среды.

2. Номенклатура показателей должна обеспечивать комплексную оценку качества воды для орошения с достаточной полнотой по всем трём критериям, исходя из необходимости высокоэффективного и стабильного функционирования агроэкосистемы, получения максимально возможного количества сельскохозяйственной продукции требуемого качества и охраны окружающей среды.

3. Показатели качества воды для орошения следует подразделять на две группы:

1) показатели первой группы характеризуют свойства воды для орошения и содержание веществ, необходимых в определённых количествах для нормального функционирования агроэкосистемы (см. табл. 1.29);

2) показатели второй группы отражают свойства воды для орошения и содержание веществ, оказывающих при определённых условиях отрицательное воздействие на отдельные компоненты агроэкосистемы (см. табл. 1.30).

П р и м е ч а н и е. Приоритетные группы показателей приведены в таблицах 1.29 и 1.30.

4. Нормирование показателей качества воды для орошения следует осуществлять в соответствии с агрономическими, техническими и экологическими критериями с учётом:

1) особенностей климата, состава, свойств и ёмкости поглощения почв;

2) дренированности территории;

3) глубины залегания и химического состава подземных вод;

4) солеустойчивости сельскохозяйственных культур;

5) технологии орошения.

5. Для показателей первой группы следует устанавливать оптимальный диапазон и предельно допустимое значение, для показателей второй группы – предельно допустимое значение.

Вполне определённых норм качества воды для орошения нет.

Таблица 1.29

Показатели качества оросительной воды первой группы

Крите-рии

оценки

качест-ва вод

Т, ºС

рН*)

æ,мкСм/см*)

М, мг/дм3 *)

Катионы, мг/дм3

Анионы, мг/дм3

Na+*)

K+*)

Ca2+*)

NH4+

Mg2+*)

Cl-*)

SO42-

CO32-*)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

I

1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II

4)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

III

5)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение таблицы 1.29

Крите-рии

оценки

качест-ва

вод

Анионы, мг/дм3

Микроэлементы, мг/дм3

НСО3-*)

NO3-*)

NO2-*)

PO43-*)

Mn*)

Fe*)

Cu*)

B*)

F

Co*)

Zn*)

Mo

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

I

1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II

4)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

III

5)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Таблица 1.30

Показатели качества оросительной воды второй группы

Крите-рии

оценки

качест-ва

вод

Патогенные микроорганизмы*)

Колииндекс, количество бактерий в 1 дм3 *)

Численность гельминтов

Взвешенные вещества, мг/дм3

БПК5, мг/дм3

Фенолы, мг/дм3

Производные нефти, мг/дм3

Детергенты

Свинец, мкг/дм3 *)

Ртуть, мкг/дм3 *)

Кадмий, мкг/дм3 *)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I

1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2)

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

+

3)

+

–

–

–

+

+

+

+

+

+

+

II

4)

+

–

–

+

+

+

+

+

–

–

–

III

5)

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

6)

+

+

+

–

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение таблицы 1.30

Крите-рии

оценки

качест-ва

вод

Селен, мкг/дм3

Мышьяк, мкг/дм3

Хром общий, мкг/дм3 *)

Алюминий, мг/дм3

Литий, мг/дм3

Бериллий, мкг/дм3

Вольфрам, мг/дм3

Висмут, мг/дм3

Никель, мкг/дм3

Ванадий, мкг/дм3

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

I

1)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

2)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

3)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

II

4)

–

–

–

+

–

–

–

–

–

–

III

5)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

6)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Продолжение таблицы 1.30

Крите-рии

оценки

качест-ва

вод

Стронций, мг/дм3

Радиоактивные вещества

Показатели агрессивности

Пестициды

22

23

24

25

I

1)

+

+

–

+

2)

+

+

–

+

3)

+

+

–

+

II

4)

–

–

+

+

III

5)

+

+

–

+

6)

+

+

–

+

Примечания:

Знак «+» означает, что показатель подлежит нормированию,

знак «–» – показатель не подлежит нормированию,

знак «*» – приоритетные показатели качества оросительной воды.

Критерии оценки качества воды:

I – агрономические

1) Сохранение и повышение плодородия почв, в том числе предупреждение процессов засоления, осолонцевания, содообразования, слитизации и нарушения биологического режима почв;

2) Обеспечение плановой урожайности сельскохозяйственных культур, в том числе продуктивности и интенсивности развития;

3) Обеспечение необходимого качества сельскохозяйственной продукции, в том числе полноценности. Доброкачественности, сохранности.

II – технические

4) Обеспечение сохранности и долговечности элементов гидромелиоративных систем, в том числе предупреждение процессов коррозии, зарастания, биообрастания, заиления.

III – экологические

5) Охрана объектов окружающей природной среды, в том числе поверхностных, подземных вои почв;

6) Обеспечение безопасной санитарно-гигиенической обстановки.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

«ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОРОСИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ И СТЕПЕНЬ ЕЕ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОРОШЕНИЯ»

Цель работы: Оценка качества предложенной воды для оросительных целей.

Задачи:

1. Изучение американской и российской нормативной документации на качество оросительной воды.

2. Практическое применение полученных знаний.

Задание – Индивидуально выдаётся преподавателем качественный и количественный состав природной воды.

Ход работы

1. Перевести концентрации компонентов воды в мг-экв/л.

2. Используя табл. 1.24, по формуле 2.2 рассчитать рНс.

3. По формуле 2.1 рассчитать величину хSAR.

4. По табл. 1.23 оценить пригодность воды для орошения по американской классификации.

5. Выбрать формулу, рассчитать ирригационный коэффициент и по табл. 1.25, 1.26, 1.27 оценить пригодность воды для орошения по российской классификации.

ЛИТЕРАТУРА

1. Костяков мелиораций. − Сельхозгиз, 1960.

2. , Шестаков гидрогеология. − М.: Недра, 1981.

3. Методическое руководство по гидрогеологическим и инженерно-геологическим исследованиям для мелиоративного строительства. В. 1−3. − М.: Недра, 1972.

4. Мелиорация за рубежом. Экспресс информация. Серия 7, в. 5. − М., 1976.

5. и др. Химия в сельском хозяйстве. − М.: Просвещение, 1976.

6. и др. Земледелие − М.: Колос, 1968.

7. ГОСТ 17.1.2.03–90. Охрана природы. Гидросфера. Критерии и показатели качества воды для орошения. Межгосударственный стандарт. Дата введения 01.07.91.

ВОПРОСЫ и ЗАДАНИЯ для самостоятельной подготовки и для самоконтроля

10. Чем заданы критерии качества воды в американской классификации оросительной воды?

11. Указать индексы качества в американской классификации оросительной воды.

12. Как выражается качество воды в американской классификации оросительной воды?

13. Чем заданы критерии качества воды в российской классификации оросительной воды?

14. Указать индексы качества в российской классификации оросительной воды.

15. Как выражается качество воды в российской классификации оросительной воды?

Глава 2. Водозаборы, их характеристики и зоны санитарной охраны

§ 2.1. РАСЧЁТ ТРУБЧАТЫХ ОДИНОЧНЫХ КОЛОДЦЕВ (СКВАЖИН)

При расчете трубчатых колодцев в большинстве случаев заданным является требуемое количество забираемой воды. Иногда на основании расчета устанавливается максимально возможный расход (дебит) колодца.

До проведения расчета в результате изысканий должны быть установлены: глубина залегания и мощность водоносного пласта, его водопроницаемость, водоотдача, характеристика грунтов, слагающих водоносный пласт, и другие особенности природных условий, например, влияние реки на подземные воды.

При расчетах определяют величину понижения уровня при заданном отборе воды и намечаемом числе скважин (и их размерах – диаметре, глубине), а также расстояниях между ними или возможный отбор воды при заданном (допустимом) понижении уровня и всех прочих параметрах.

Расчет буровых трубчатых колодцев основывается на законах фильтрации, излагаемых в курсе гидравлики.

Рассмотрим методику расчета одиночных трубчатых колодцев при следующих основных схемах:

а) приток напорных вод к одиночному совершенному колодцу;

б) то же, к несовершенному колодцу;

в) приток безнапорных вод к одиночному совершенному колодцу;

г) то же, к несовершенному колодцу.

2.1.1. Совершенный колодец в напорных водоносных пластах

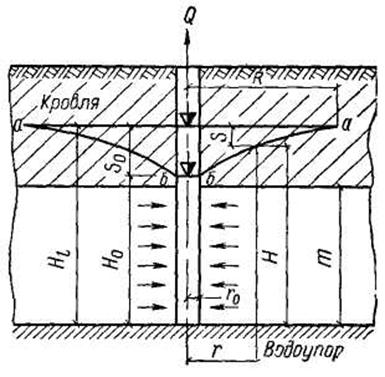

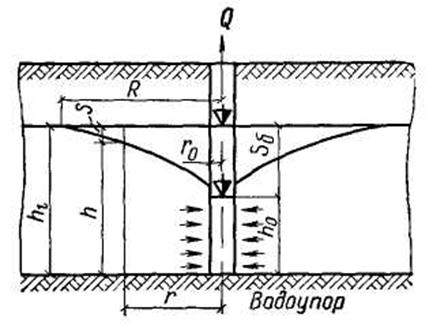

До начала откачки уровень воды в колодце находится на высоте Hl (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Схема понижения уровня воды в совершенном колодце в напорном водоносном пласте.

При откачке уровень воды в колодце понижается, и вода из водоносного пласта начинает притекать к колодцу. Напорная плоскость приобретает форму депрессионной воронки; сечение этой воронки вертикальной плоскостью, проходящей через ось, дает линию депрессии абба. Когда количество отбираемой воды станет равным количеству воды, притекающей в колодец из грунта, движение приобретает установившийся характер и в колодце устанавливается некоторый «динамический» уровень на высоте Но.

Величина Hl - Ho = So называется понижением уровня в колодце.

Понижение уровня на любом расстоянии r от оси колодца S= Hl - Н.

Малые значения So свидетельствуют о недостаточном использовании водоносного пласта.

Большие значения So вызывают увеличение высоты подъема воды и, следовательно, удорожание эксплуатации установки. Кроме того, большое значение So, при котором Нo, становится меньше мощности водоносного пласта т, ведет к уменьшению рабочей длины фильтра.

В пластах с малой мощностью может оказаться, что при заданном дебите (Q) «динамический» уровень вообще не установится, т. е. величина So при откачке будет стремиться к величине Нl.. В таком случае заданное количество воды одним колодцем вообще не может быть получено.

Гидравлический расчет трубчатого колодца заключается в установлении соотношений между расходом (дебитом) Q, понижением уровня S и радиусом колодца ro при известных значениях коэффициента фильтрации kф, мощности т и других параметров водоносного пласта.

В условиях установившегося движения дебит совершенного колодца в напорном водоносном пласте определяется по формуле Дюпюи

![]()

![]() (2.1)

(2.1)

При выводе формулы (2.1) принято допущение, что область питания колодца в пласте ограничивается некоторым цилиндром с радиусом R. Величина R носит название «радиуса влияния», или «радиуса действия» колодца. Предполагается, что на расстоянии R от колодца понижение уровня S равно нулю, т. е. что здесь кривая депрессии как бы сопрягается с первоначальным, не затронутым откачкой положением напорной плоскости.

По формуле (2.1) может быть определен дебит Q при заранее заданном понижении уровня воды S в точке с координатой r, т. е. на расстоянии r от оси колодца. Решая эту формулу относительно S, можно определить понижение уровня при заданном дебите Q:

(2.2)

(2.2)![]()

При r=ro (ro – радиус колодца) получим максимальную величину понижения уровня в самом колодце: S=So.

Величины kф, т и R в формулах (2.1) и (2.2) определяются по данным гидрогеологических изысканий, которые проводятся для обоснования проекта водосборных сооружений.

Наиболее сложно определение радиуса влияния R. Его ориентировочные значения приведены в табл. 2.1; ими пользуются для предварительных расчетов Q и S при откачке из одиночных скважин.

Таблица 2.1

Величины радиуса влияния в зависимости от крупности частиц породы

Порода

Преобладающая крупность частиц, мм

Радиус влияния R, м

Песок:

мелкий

средней крупности

крупный

гравелистый

Гравий:

мелкий

средний

крупный

0,1–0,25

0,25–0,5

0,5–1

1–2

2–3

3–5

5-10

50–100

100–300

300–400

400–500

400–600

600–1500

Следует отметить, что само понятие радиуса влияния несколько условно. Величина радиуса влияния зависит не только от фильтрационных свойств и мощности водоносного пласта, но в значительной степени и от условий питания пласта. При недостаточном питании величина R постепенно увеличивается. В этом случае мы вообще не получаем стабильного дебита Q при заданном S или постоянной величины S при заданном Q – они будут изменяться во времени. Движение подземных вод к колодцу при этом является неустановившимся.

Для гидравлического расчета скважины можно принять

(2.3)

(2.3)

где t — время откачки; а – коэффициент пьезопроводности; он характеризует скорость перераспределения напора подземных вод при неустановившемся движении: а = kфm/μ* (здесь μ* – коэффициент водоотдачи напорного пласта).

Коэффициент пьезопроводности a для напорных слабоминерализованных вод, заключенных в хорошо водопроницаемых плотных скальных и полускальных породах, обычно составляет 104–10б м2/сут. В слабопроницаемых мелкозернистых (рыхлых) породах он может колебаться в значительных пределах: от 103 до 105 м2/сут. Наиболее надежно коэффициент пьезопроводности определяется по данным опытных откачек и эксплуатации колодца.

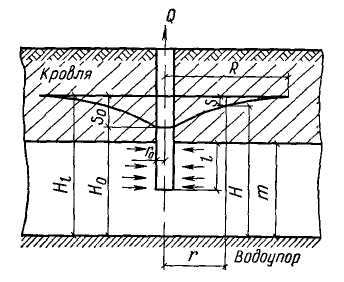

2.1.2. Несовершенный колодец в напорных водоносных пластах

При откачке воды из несовершенного колодца ее частицам приходится преодолевать более значительное сопротивление, чем в совершенном колодце. Поэтому, если для получения расхода Q из совершенного колодца необходимо снизить уровень воды в колодце на величину Scob, то для получения этого же расхода из несовершенного колодца понижение уровня должно составить:

![]()

где ∆S – дополнительное понижение уровня.

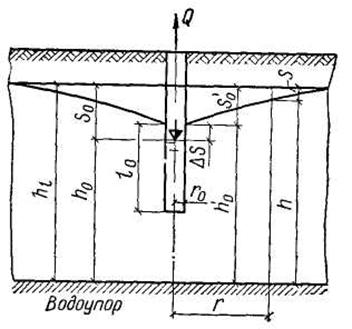

Рис. 2.2. Схема понижения уровня воды в несовершенном колодце в напорном водоносном пласте.

Для вычисления ∆S используется выражение, полученное на основе решения Маскета:

![]() (2.4)

(2.4)

где

(2.5)

(2.5)

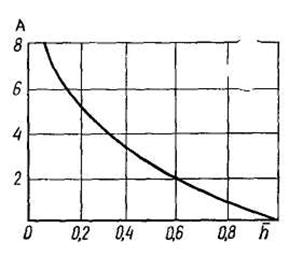

(здесь т — мощность водоносного пласта; l — длина водоприемной части колодца (длина фильтра); в данном случае принято, что фильтр примыкает к кровле, А — функция, зависящая от степени вскрытия водоносного пласта ‾h=l/m, находится по графику, приведенному на рис. 2.3).

Рис. 2.3. Зависимость функции А от степени вскрытия водоносного пласта

При большой мощности водоносного пласта дебит несовершенного колодца можно определить по формуле

(2.6)

(2.6)

По формуле (2.6) ошибка при определении Q составляет не более 10% при ![]() и

и ![]() и одновременно в ней отсутствует трудно определяемая величина R.

и одновременно в ней отсутствует трудно определяемая величина R.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

«РАСЧЕТ ОДИНОЧНОГО КОЛОДЦА (СКВАЖИНЫ) В НАПОРНЫХ

ВОДОНОСНЫХ ПЛАСТАХ»

Цель: Произвести расчет двух колодцев (скважин), совершенного и несовершенного, в напорных водоносных пластах.

Задачи:

1. Познать формулы, описывающие работу колодца (скважины) в напорных водоносных пластах.

2. Обосновать и выбрать формулы расчета характеристик совершенного колодца (скважины) и несовершенного колодца (скважины), согласно условию задачи.

3. Провести расчет характеристик совершенного колодца (скважины) и несовершенного колодца (скважины).

Задание 1.

Рассчитать для совершенного колодца

1. максимальную величину понижения уровня воды в самом колодце, радиусом 0,5м, (S0) и

2. величину понижения уровня воды на расстоянии (r) от колодца (S) при заданных параметрах:

· дебите (Q);

· породе водоносного пласта, мощностью (m=60 м);

· и коэффициенте фильтрации (kф=30 м/cут).

Таблица 2.2

Варианты задания

Вариант

Порода

Преобладающая крупность частиц, мм

Дебит,

м3/сутки

Расстояние от колодца,

м

1

Песок мелкий

0,12

650

50

2

Песок мелкий

0,20

700

100

3

Песок средней крупности

0,25

720

60

4

Песок средней крупности

0,45

780

120

5

Песок крупный

0,5

830

200

6

Песок крупный

0,8

850

300

7

Песок гравелистый

1,2

910

100

8

Песок гравелистый

1,6

980

200

9

Гравий мелкий

2,0

1110

120

10

Гравий мелкий

2,5

1200

200

11

Гравий средний

3,8

1250

300

12

Гравий средний

4,6

1300

100

13

Гравий крупный

5,4

1350

250

14

Гравий крупный

7,8

1420

200

Ход работы

1. Определить R,, (табл. 2.2, табл. 2.1),

2. Рассчитать S0 и S (формула 2.2)

Задание 2.

Рассчитать для несовершенного колодца, с длиной водоприёмной части (l=1,0 м),

1. максимальную величину понижения уровня воды в самом колодце, радиусом 0,5м, (S0) и

2. величину понижения уровня воды на расстоянии (r) от колодца (S)

при заданных параметрах:

· дебите (Q);

· породе водоносного пласта, мощностью (m=60 м);

· и коэффициенте фильтрации (kф=30 м/cут). Варианты задания 2 сохраняются от задания 1.

Ход работы

1. Определить А, (рис. 2.1.3),

2. Рассчитать ζ , (формула 2.5),

3. Рассчитать ∆S, (формула 2.4),

4. Рассчитать S0 и S для совершенного колодца (формула 2.2),

5. Рассчитать S0 и S для несовершенного колодца.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абрамов . – М.: Стройиздат, 1982. – С.178–181.

2.1.3. Совершенный колодец в безнапорных пластах

Рис. 2.4. Схема понижения уровня воды в совершенном колодце в безнапорном пласте

При откачке воды из безнапорного водоносного пласта с его частичным осушением происходит уменьшение мощности грунтового потока. При этом дебит Q в отличие от напорного пласта изменяется с понижением уровня S не линейно, а по закону параболы. Общий вид расчетных формул в этом случае остается прежним, но вместо понижения уровня S в них вводится разность квадратов глубин воды:

(2.7)

(2.7)

где SH – понижение уровня (S в формуле для напорных вод);

h,, h0 – глубина воды в колодце в безнапорных водах соответственно до начала откачки и в процессе откачки;

т – мощность напорного пласта;

Sб – понижение уровня в безнапорном пласте, (![]() ).

).

Подставив выражение SH по формуле (2.7) в формулу (2.1) вместо S, получим следующую зависимость для колодцев в безнапорных пластах:

Отсюда

(2.8)

(2.8)

В условиях неустановившегося движения величина R определяется в зависимости от коэффициента пьезопроводности а и времени t по формуле (3.3). При этом коэффициент пьезопроводности в безнапорных водоносных пластах находится из соотношения

![]()

где kф – коэффициент фильтрации;

hcp – средняя мощность водоносного пласта в период откачки;

μ – коэффициент водоотдачи пласта (при его осушении). Коэффициент пьезопроводности а в безнапорных пластах обычно колеблется от 100 до 5000 м2/сут.

2.1.4. Несовершенные колодцы в безнапорных пластах

Рис. 2.5. Схема понижения уровня вод в несовершенном колодце в безнапорном пласте

Как это указывалось выше для напорных пластов, несовершенные колодцы в безнапорных пластах рассчитывают путем учета дополнительного сопротивления движению частиц воды и соответствующего дополнительного понижения уровня ∆S, определяемого в этом случае по формуле

(2.9)

(2.9)

где h'0=hl - So ;

hl – первоначальная (до начала откачки) глубина воды до водоупора; S'o – понижение уровня, обусловленное откачкой из совершенного колодца и определяемое по формуле (2.8)];

ζ – безразмерная функция, значения которой находятся по формуле (2.5).

При этом для безнапорных пластов принимается:

![]() ,

, ![]()

и соответственно

где l0 — действительная длина водоприемной части колодца;

So — максимальное понижение уровня при откачке.

Кривые зависимости Q=f(S) и удельный дебит трубчатых колодцев

Для трубчатого колодца путем пробных откачек может быть определена зависимость его дебита Q от глубины откачки S или обратная зависимость S = φ(Q). Указанные зависимости суммарно учитывают сопротивление движению воды в грунте, фильтре и самом колодце.

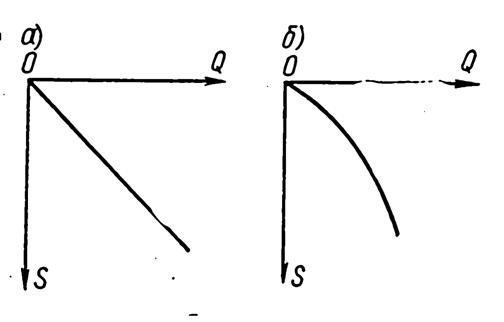

Для напорных вод теоретически зависимость Q=f(S) является линейной, т. е. дебит меняется пропорционально глубине откачки (рис. 2.6, а)).

Рис. 2.6). Кривые зависимости Q=f(S):

а) при откачке напорных вод, б) при откачке безнапорных вод

В этом случае удельный дебит

Для ориентировочных расчетов можно принимать следующие значения удельных дебитов q, м3/ч, трубчатых колодцев в напорных водоносных грунтах:

для песков очень мелких..........................>0,5

для песков мелких....................................–4

для песков средней крупности.................–8

для песков крупных с примесью гравия. …. 10–12

При откачке безнапорных вод зависимость Q–f(S) имеет криволинейный характер (рис. 2.6, б)), поскольку, как уже отмечалось, при увеличении S уменьшается мощность грунтового потока, питающего колодец. В этом случае удельный дебит будет уменьшаться пропорционально увеличению S.

Практически в результате значительных гидравлических сопротивлений, возникающих в колодцах при откачке, кривые зависимости Q=f(S) как в напорных, так и в безнапорных пластах почти всегда в той или иной мере отклоняются от своих теоретических положений, поэтому для аналитического их выражения применяют эмпирические формулы. В частности, широко пользуются формулой вида

![]() , (2.10)

, (2.10)

где коэффициенты α и β находятся по опытным данным.

Например, имея замеры понижений уровня S1 и S2 соответственно при дебитах Q1 и Q2, можно составить по формуле (2.10) два уравнения и, решая, их совместно, определить α и β. При наличии нескольких (больше трех–пяти) замеров S и Q коэффициенты α иβ определяют графо-аналитическим путем. Для этого формулу приводят к линейному виду путем деления левой и правой ее частей на Q:

График в координатах (S/Q) – Q дает прямую линию с начальной ординатой α и угловым коэффициентом β. Если опытные точки ложатся на данную прямую, можно считать, что зависимость дебита и уровня по формуле удовлетворяется.

Нередко лучшие результаты получаются при использовании степенной зависимости между S и Q:

, (2.11)

, (2.11)

где р и т – коэффициенты, определяемые, как и в предыдущем случае, по опытным данным.

Для вычисления коэффициентов р и т можно также применить линейное преобразование уравнения (2.11). Так, если прологарифмировать правую и левую его части, то получим:

График в координатах lg S – lg Q выразится прямой линией с начальной ординатой lg p и угловым коэффициентом т. Зависимость (2.11) можно считать справедливой, если опытные точки ложатся на эту прямую.

По уравнениям и (2.11) можно производить расчет дебита данного колодца, задаваясь более значительными понижениями уровня, чем при опытных откачках, или расчет понижения уровня при больших величинах дебита, но при этом должно учитываться взаимное влияние всех колодцев водосбора.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |