Вторая группа включает следующие правила:

• положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения;

• при наличии сомнений принимаются отрицательные решения;

• нельзя думать, что всегда существует только одно решение. Возможно, есть и другие.

Реализация данных правил означает, что в ситуации, для которой имеется только одно решение (положительное или отрицательное), надо сначала попытаться найти другие решения. Возможно, они действительно существуют. Если же анализ показывает, что других решений нет, то действуют по правилу "в расчете на худшее", т. е. принимай отрицательное решение, если сомневаешься.

Условия вложения капитала формируют следующую группу правил:

• инвестировать (средства в производство, в ценные бумаги и т. п.) имеет смысл лишь тогда, когда от этого можно реально получить чистую прибыль, большую, чем от хранения денег в банке;

• вкладывать средства имеет смысл, если рентабельность инвестиций превышает темпы инфляции;

• фактор времени усиливает неопределенность и рискованность вложения капитала;

• инвестировать средства следует только в наиболее рентабельные с учетом дисконтирования проекты.

Необходимо подчеркнуть, что, несмотря на простоту, реализация эвристических правил требует постоянного системного анализа происходящего на рынке.

Кроме того, к процессу управления риском предъявляется ряд требований:

1. Осознанность принятия рискового решения – решение должно быть обосновано анализом риска и сопровождаться комплексом мероприятий по нейтрализации или смягчению нежелательных последствий.

2. Сопоставимость степени риска осуществляемых финансовых сделок или операций с уровнем их доходности – принимаются только те решения, потери от которых не превышают уровня доходности.

3. Экономичность управления рисками – затраты предпринимателя по минимизации существующего финансового риска не должны превышать суммы возможных потерь.

4. Учет влияния временного фактора на динамику ресурсов – чем больше временной промежуток, в течение которого осуществляется предпринимательская деятельность, тем большее количество рисков может возникнуть, поэтому необходимо обеспечить получение дополнительного уровня доходности.

При использовании эвристических правил принятия рисковых решений следует учитывать влияние субъективных факторов на данный процесс. Общепризнанным является факт неоднородной оценки людьми фактического риска, когда существуют значительные расхождения между объективно существующей величиной риска (она может, например, исчисляться на основе анализа официальных статистических данных) и ее субъективным восприятием.

Эффективность системы управления риском зависит во многом от степени участия коллектива в выработке и принятии альтернативных решений и того, насколько полно и своевременно учитываются индивидуальное восприятие рисковых программ, психологическая подготовка к ним. Общая закономерность, отражающая сущность этого процесса, сводится к следующему: чем меньше степень вовлеченности человека в событие и чем меньше он знает о последствиях своих решений, тем больше он склонен принимать решения с риском отрицательных результатов.

Можно выделить основные причины, воздействующие на восприятие людьми риска:

- степень доступности к информации по данному вопросу. Люди, как правило, переоценивают опасность тех событий, о которых чаще сообщается в средствах массовой информации, и наоборот;

- наличие опыта поведения в подобных рисковых ситуациях;

- специальность человека;

- методы подачи информации о рисковом событии. Человек может недооценивать опасность, связанную с автомобильными катастрофами, если данные о них изложены сложным статистическим языком;

- сроки наступления возможных негативных последствий риска. При оценке риска курения, несмотря на то что на Земле ежегодно умирает 1,5 млн. человек от болезней, провоцируемых курением, объективно существующая опасность многими людьми недооценивается и не вызывает существенных изменений в их поведение.

4.5. Особенности организации риск-менеджмента

на современном этапе

Организация риск-менеджмента в современной организации представляет собой систему мер, направленных на рациональное сочетание элементов управления риском по различным направлениям деятельности компании в единую технологию управления риском.

Основными компонентами, отражающими логику разработки и реализации подобных систем на практике, выступают:

- политика управления рисками компании,

- карты рисков по основным производственным, управленческим и бизнес-процессам,

- стандарты (нормативы) организации по управлению рисками.

Политика управления рисками компании

Политика управления рисками компании представляет собой совокупность положений по организации процесса управления рисками, которая определяет подходы, принципы, цели, методы и инструменты воздействия на риск в условиях конкретной организации.

Основные цели, которые преследуют компании при разработке политики управления рисками, — это повышение эффективности работы и использования капитала по всем направлениям деятельности компании, снижение вероятности потери части или всей стоимости компании, максимизация дохода.

Политика в области управления рисками помимо вышеназванных целей также позволяет показать готовность менеджеров и акционеров признавать наличие рисков и необходимости управления ими в деятельности компании перед третьими лицами (контрагентами, банкирами, инвесторами, рейтинговыми агентствами, государственными и общественными структурами) и повысить инвестиционную привлекательность компании за счет большей уверенности инвесторов в надежности и непрерывности её работы.

В общем виде принципы управления рисками выглядят следующим образом:

- система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления компанией;

- управление рисками осуществляется в соответствии со стратегией, осуществляется на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;

- система управления рисками состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам компании;

- все значимые риски подлежат идентификации, оценке и воздействию с целью обеспечения достижения целей компании;

- информация о факторах риска, принятых решениях и достигнутых результатых подлежат документированию и анализу.

Карта рисков

Карта рисков выступает важнейшим документом, содержащим единую терминологию рисков на уровне отдельной компании, оценку значимости и взаимосвязей каждого вида риска. Представляет собой графическое изображение и описание системы идентифицированных рисков компании и факторов, обуславливающих возникновение каждого вида риска.

В основе составления карты рисков лежит их идентификация, которая представляет собой определение вида риска в разрезе конкретной операции или для некоторой сферы деятельности организации. Идентификация рисков начинается с выявления факторов риска, что предусматривает установление источников рисков и знание природы их происхождения с учетом специфики деятельности организации. Формируется общая совокупность факторов риска, которая подразделяется, как правило, на:

- внешние, воздействие на которые ограничено или невозможно (политические, социально-экономические и т. д.);

- внутренние, меняющиеся под управленческими воздействиями организации (организационные, финансовые, производственные, информационные и т. д.).

Карта рисков также позволяет установить, какие из рисков являются системными, а какие - критическими. Источник системного риска не само решение или мероприятие, а оргструктура компании в целом. Для реагирования на этот риск понадобится больше усилий, придется внедрять изменения на уровне всей компании. Критический риск несет само принимаемое решение в данных конкретных условиях, поэтому несет серьезную угрозу для мероприятия.

Результатом идентификации рисков является составление карты рисков, которая позволяет отразить место и значимость каждого вида риска и дает в общем виде следующую информацию:

- известные риски – последствия которых могут быть определены с высокой степенью достоверности (невыполнение работ к назначенному сроку, получение штрафов, потери материальных ресурсов вследствие хищений и т. д.). Эти риски могут быть идентифицированы при анализе статистической или бухгалтерской отчетности и требуют резервирования ресурсов на их предотвращение или компенсацию;

- предвидимые риски – возможность появления которых диктует опыт. Например, риски заключенных договоров с поставщиками и потребителями, риск снижения поставок сырья и др. Идентифицируются на основе опроса экспертов;

- непредвиденные риски – потенциальные угрозы, относительно которых невозможно спрогнозировать ни время наступления, ни вероятные масштабы последствий. Это изменения в политической обстановке, в позициях партнеров, в банковской политике (условий кредитования, ставок, сроков и т. д.).

Разработанная система оценки рисков предполагает построение карт риска на стратегическом, тактическом и оперативном уровнях. Карты рисков, составленные по отдельным бизнес-процессам, являются основным инструментом практической реализации системы управления рисками, т. к. дают наиболее детальную оценку рисков и определяют принятие оперативных управленческих решений.

Стандарты предприятия по управлению риском

Третьим этапом формирования системы управления рисками является разработка основного нормативного документа (регламента, стандарта), регулирующего в компании процесс управления рисками с момента выявления до момента контроля, определения ответственных лиц в компании за процесс управления рисками, процедуры взаимодействия с подразделениями, участвующими в процессе на разных этапах управления рисками, а также процедуры учета и отчетности.

Как правило, стандарт включает единую терминологию при оценке и управлении рисками, перечень методологий качественной и количественной оценки рисков в соответствии с картой рисков, порядок установления лимитов по выявленным рискам, систему контроля показателей риска, регламенты взаимодействия подразделений при управлении рисками.

Поскольку управление рисками не столько разработка мероприятий противодействия факторам риска, сколько изменение системы принятия управленческих решений в организации, стандарт выступает комплесным документом, позволяющим своевременно предупреждать потенциальные потери и выявлять дополнительные возможности не столько от воздействия внешних факторов, сколько за счет ведения бизнеса на основе эффективных, формализованных управленческих процедур.

Стандарт управления рисками:

- содержит набор типовых методов количественной и качественной оценки рисков;

- определяет центры ответственности за принятие рисковых решений;

- описывает порядок учета и оценки рисков по различным направления деятельности организации;

- раскрывает процедуры управления рисками;

- содержит формы отчетности по рискам.

Реализация системы управления риском в современных условиях происходит по двум основным схемам. Первая, концентрированная схема, предполагает, что все вопросы управления рисками концентрируются в рамках одного структурного подразделения, в которое специалисты разного профиля.

Вторая схема — управление рисками в рамках «распределенной» системы, когда создается относительно небольшое подразделение мониторинга рисков, а функции по непосредственному управлению рисками передаются в другие отделы. При таком подходе отдел мониторинга рисков разрабатывает корпоративную политику и специфические методики управления рисками, осуществляет мониторинг всего процесса управления рисками компании и передает функции по оперативному управлению в структурные подразделения компании, которые на основании разработанных методик управляют характерными для своего направления деятельности рисками, что часто позволяет избежать дублирования функций в рамках компании.

Выводы:

1. Цель риск-менеджмента – сохранение полностью или частично своих ресурсов и получение ожидаемого результата (прибыли) при приемлемом уровне риска.

2. Риск-менеджмент предполагает наличие разносторонней информации о рисках, наличие разработанной политики управления рисками и системы показателей оценки риска, использование технологий и алгоритмов по снижению возможных потерь.

3. При управлении рисками необходимо пользоваться концепцией приемлемого риска, которая содержит принципиальные положения создания системы риск-менеджмента.

4. Риск-менеджмент опирается на системный подход и получает реализацию при прогнозировании, организации, мотивации, регулировании, координации, стимулировании, контроле.

5. Риск-менеджмент как вид деятельности имеет стратегию, тактику, оперативную реализацию и воплощается с помощью эвристических правил принятия рисковых решений.

6. Основными компонентами современных систем риск-менеджмента выступают разработанная политика управления рисками компании, карты рисков по основным производственным, управленческим и бизнес-процессам, стандарты (нормативы) организации по управлению рисками.

Контрольные вопросы:

1. Назовите цели и задачи современных систем риск-менеджмента. Как управления рисками в организации взаимосвязано с другими системами управления, например, с финансовым менеджментом, управлением персоналом, производственным менеджментом.

2. Сформулируйте основные принципы концепции приемлемого риска и системного подхода. В чем состоит их практическая значимость?

3. Охарактеризуйте управляющую и управляемую системы риск-менеджмента. Каковы функции управляющей системы и кто может выступать субъектом управления рисками?

4. В чем состоит содержание стратегии, тактики и оперативной реализации управления рисками?

5. Перечислите основные этапы управления рисками в организации.

6. Приведите 3 эвристических правила управления риском и объясните их.

7. Опишите процесс построения и возможности практического применения карты рисков.

8. Каково содержание стандартов управления рисками?

Глава 5. Методические основы оценки отдельных видов риска

5.1. Оценка риска финансовой несостоятельности предприятия

5.1.1. Общая характеристика риска финансовой несостоятельности предприятия

Финансовая несостоятельность характеризует реализацию катастрофических рисков предприятия в процессе его финансовой деятельности, вследствие которой оно неспособно удовлетворить в установленные сроки предъявленные со стороны кредиторов требования и выполнить обязательства перед бюджетом.

Риск финансовой несостоятельности обобщенно характеризует проявление взаимосвязанных рисков потери платежеспособности, финансовой устойчивости и независимости предприятия.

Риск финансовой несостоятельности предприятия связан с действием как внешних, так и внутренних факторов.

Внешние факторы риска включают экономические (рост цен на ресурсы, неплатежеспособность партнера, инфляция и др.), политические (нестабильность общества, несовершенство законодательства, изменений условий экспорта и др.) и демографические факторы (численность населения, уровень благосостояния, платежеспособный спрос и др.).

Проявлением риска финансовой несостоятельности является неудовлетворительная структура баланса, когда предприятие оказывается неспособным в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанности по уплате платежей (налоги, сборы и иные обязательства, оплата труда и т. д.). В настоящее время разработан целый комплекс моделей, позволяющих по результатам деятельности прогнозировать возможность появления риска несостоятельности предприятия.

Модели оценки риска финансовой несостоятельности предприятия должны включать группы финансовых показателей, характеризующих результаты деятельности в комплексе.

Для оценки риска финансовой несостоятельности предприятия наиболее распространены следующие модели:

- модели комплексной балльной оценки;

- модели рейтингового финансового анализа;

- дискриминантные факторные модели.

Факторами, учитываемыми в этих моделях, выступают финансовые показатели, каждый из которых отражает особые последствия определенного вида риска. В модели включаются показатели, по которым существует возможность расчета по публичной бухгалтерской отчетности предприятия.

5.1.2. Модели комплексной балльной оценки риска финансовой

несостоятельности предприятия

Содержанием модели является определение финансового состояния предприятия и на этой основе – оценка возможных негативных последствий рисковой ситуации в зависимости от значений факторов-признаков и рейтингового числа.

Факторами-признаками в модели являются финансовые коэффициенты, характеризующие ликвидность, финансовую устойчивость и независимость предприятия. Для данных показателей в отечественной литературе определены рекомендуемые (нормативные) значения, которые оцениваются в баллах.

Модели комплексной балльной оценки риска финансовой несостоятельности предприятия предполагают:

- определение состава и ранжирование показателей по степени их важности в оценке финансового состояния. Например, для комплексной балльной оценки может быть выбран следующий состав показателей: коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент текущей ликвидности, доля оборотных средств в активах, коэффициент капитализации и др.;

- присвоение количества баллов за единицу оценки каждого показателя (т. е. сколько «стоит» в баллах единица измерения каждого показателя);

- установление зон финансового состояния и назначение диапазона и количества баллов по каждому из показателей за нахождение в данной зоне. Например, если коэффициент текущей ликвидности < 0,99, то предприятие относится к классу предприятий с кризисным финансовым состоянием; если данный коэффициент находится в диапазоне от 1,29 до 1,00, то состояние предприятия характеризуется высоким риском банкротства и т. д. Как правило, выделяются 4 – 5 зон (например, безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического риска).

- суммирование набранных предприятием баллов по всем показателям и оценка состояния предприятия;

- интерпретация результатов и установление уровня риска по совокупности баллов, присвоенных всем показателям.

Вариант модели комплексной балльной оценки риска финансового состояния предприятия представлен в таблице 8.

Таблица 8

Модель комплексной балльной оценки финансового состояния предприятия

Показатель финансового состояния

Условия снижения критерия

Границы классов согласно критериям

1-й класс

2-й класс

3-й класс

4-й класс

5-й класс

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,01 п. – 0,3 балла

≥0,70

14 баллов

0,69-0,5

13,8-10 баллов

0,49-0,30

9,8-6

баллов

0,29-0,10

5,8-2 балла

<0,10

1,8-0

баллов

Коэффициент «критической» оценки

0,01 п. – 0,2 балла

≥ 1

11 баллов

0,99-0,80

10,8-7

баллов

0,79-0,70

6,8-5

баллов

0,69-0,60

4,8-3

балла

<0,59

2,8-0

баллов

Коэффициент текущей ликвидности

0,01 п. – 0,3 балла

≥ 2

20 баллов

1,69-1,50

18,7-13

баллов

1,49-1,30

12,7-7

баллов

1,29-1,0

6,7-1

балл

<0,99

0,7-0

баллов

1,7-2,0

19 баллов

Доля оборотных средств в активах

-

≥ 0,5

10 баллов

0,49-0,40

9-7

баллов

0,39-0,30

6,5-4

балла

0,29-0,20

3,5-1 балл

<0,20

0,5-0

баллов

Коэффициент обеспеченности собственными средствами

0,01 п. – 0,3 балла

≥ 0,5

12,5 баллов

0,49-0,40

12,2-9,5

баллов

0,39-0,20

9,2-3,5

балла

0,19-0,10-3,2-0,5 балла

<0,10

0,2

балла

Коэффициент капитализации

0,01 п. – 0,3 балла

<0,7-1,0

17,5-17,7

балла

1,01-1,22

17,0-10,7 балла

1,23-1,44

10,4-4,1

балла

1,45-1,56

3,8-0,5

балла

≥ 1,57

0,2-0

баллов

Коэффициент финансовой независимости

0,01 п. – 0,4 балла

> 0,50-0,60

9,0-10,0

балла

0,49-0,45

8,0-6,4

балла

0,44-0,40

6,0-4,4

балла

0,39-0,31

4,0-0,8

балла

<0,30

0,4-0

баллов

Коэффициент финансовой устойчивости

0,1 п. – 1 балл

≥0,80

5 баллов

0,79-0,70

4 балла

0,69-0,60

3 балла

0,59-0,50

2 балла

<0,49

1-0 баллов

Границы классов (баллы)

100-97,6

93,5-67,6

64,4-37

33,8-10,8

7,6-0

Приведенные классы финансового состояния имеют следующее содержание.

1-й класс – предприятия с абсолютной финансовой ликвидностью и абсолютной платежеспособностью. Такие предприятия находятся в безрисковой зоне, имеют существенную прибыль, рациональную структура активов и пассивов, позволяющую быть уверенным в возврате заемных средств.

2-й класс – предприятия нормального финансового состояния. Как правило, их финансовые показатели близки к оптимальным, но соотношение собственного и заемного капитала – в пользу последнего. Предприятие находится в зоне допустимого риска.

3-й класс – предприятия среднего финансового состояния. При анализе бухгалтерского баланса обнаруживается слабость отдельных финансовых показателей. Как правило, это свидетельствует об угрозе невыполнения в срок обязательств, реже – потере средств. Это предприятия с высокой степенью риска (зона критического риска).

4-й класс – предприятия с неустойчивым финансовым положением, для которых характерны неудовлетворительная структура баланса, низкая платежеспособность, отсутствие прибыли. Это предприятия с высоким риском банкротства даже после мер по финансовому оздоровлению (граница зон критического и катастрофического рисков).

5-й класс – предприятия с кризисным финансовым состоянием. Они неплатежеспособны и находятся в зоне катастрофического риска (риска банкротства).

5.1.2. Модели рейтингового финансового анализа финансовой

несостоятельности предприятия

Модели рейтингового финансового анализа построены на учете основных характеристик финансового состояния предприятия - ликвидности (платежеспособности), финансовой устойчивости и независимости, деловой активности и рентабельности предприятия.

Основной методик рейтингового финансового анализа является сравнение фактического финансового результата с эталонным, при эталонном значении рейтинговой оценке равному 1. Эталонное финансовое состояние характеризуется тем, что входящие в рейтинговую модель финансовые показатели имеют нормативные (рекомендуемые) значения. В соответствии с этим, чем больше отклонение фактических значений показателей от рекомендуемых, тем выше уровень риска.

Иллюстрацией использования рейтингового анализа может служить следующая четырехфакторная модель.

В данной модели финансовое состояние предприятий характеризуется следующими финансовыми показателями:

Таблица 9

Модель рейтингового анализа финансовой несостоятельности предприятия

Показатель

Нормативное значение

Расчетная модель

Коэффициент текущей ликвидности (Ктл)

Ктл ≥ 2

стр. 290 / стр. (610 + 620 + 630 + 660)

Коэффициент обеспеченности собственными средствами (Косс)

Косс ≥ 0,1

стр. (490 – 190) / стр. 290

Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (Коб)

Коб = 6

стр 010 Ф2 / стр. 290

Коэффициент рентабельности (Кр)

Кр ≥ 0,2

стр. 050 Ф2 / стр.010 Ф2

Весовые показатели (ri) при показателях-факторах определяются в зависимости

, i =1…4, (23)

, i =1…4, (23)

где L – число используемых показателей;

Ni - нормативное значение для показателя.

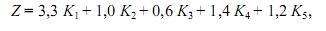

С учетом состава и нормативных значений финансовых показателей модель рейтингового финансового анализа имеет вид:

R = 0,125 Ктл +20,5 Косс + 0,040Коб + 1,250Кр.

Значение рейтинговой оценки определяют на основе расчета финансовых показателей и их постановки в модель.

5.1.3. Методика качественной оценки риска банкротства Аргенти

Также существуют рейтинговые методики качественной оценки риска несосотоятельности предприятия. Одной из таких методик, позволяющих оценить кризис управления и риска несосотоятельности, является методика Аргенти (А-счет).

Согласно данной методике, исследование начинается с предположений, что:

- на предприятии идет процесс, ведущий к банкротству;

- процесс этот для своего завершения требует нескольких лет;

- процесс может быть разделен на три стадии:

А. Стадия появления недостатков - компании, скатывающиеся к банкротству, годами демонстрируют ряд недостатков, очевидных задолго до фактического банкротства.

Б. Стадия появления ошибок - вследствие накопления этих недостатков компания может совершить ошибку, ведущую к банкротству (компании, не имеющие недостатков, не совершают ошибок, ведущих к банкротству).

В. Стадия появления симптомов - совершенные компанией ошибки начинают выявлять все известные симптомы приближающейся неплатежеспособности: ухудшение показателей (скрытое при помощи "творческих" расчетов), признаки недостатка финансовых средств. Эти симптомы проявляются в последние два или три года процесса, ведущего к банкротству, который часто растягивается на срок от пяти до десяти лет.

При расчете А-счета оценка производится следующим образом: наличие недостатка управления оценивается соответствующим баллом по Аргенти, отсутствие недостатка оценивается как 0; промежуточные значения не допускаются. Каждому фактору каждой стадии присваивают определенное количество баллов и рассчитывают агрегированный показатель – А-счет.

Таблица 10

Метод А-счета для предсказания банкротства

1. Недостатки

Баллы по Аргенти

Недостатки системы управления:

Директор-автократ

8

Председатель совета директоров является также директором

4

Пассивность совета директоров

2

Внутренние противоречия в совете директоров (из-за различия в знаниях и навыках)

2

Слабый финансовый директор

2

Недостаток профессиональных менеджеров среднего и нижнего звена (вне совета директоров)

1

Продолжение табл. 10.1

Недостатки системы учета:

Отсутствие бюджетного контроля

3

Отсутствие прогноза денежных потоков

3

Отсутствие системы управленческого учета затрат

3

Вялая реакция на изменения (появление новых продуктов, технологий, рынков, методов организации труда и т. д.)

15

Максимально возможная сумма баллов

43

Критический балл - если сумма больше 10, недостатки управлении могут привести к серьезным ошибкам

10

2. Ошибки

Слишком высокая доля заемного капитала

15

Недостаток оборотных средств из-за слишком быстрого роста бизнеса

15

Наличие крупного проекта (провал такого проекта подвергает фирму серьезной опасности)

15

Максимально возможная сумма баллов

45

Критический балл - если сумма баллов на этой стадии больше или равна 25, компания подвергается определенному риску

15

3. Симптомы

Ухудшение финансовых показателей

4

Использование "творческого бухучета"

4

Нефинансовые признаки неблагополучия (ухудшение качества, падение "боевого духа" сотрудников, снижение доли рынка)

4

Окончательные симптомы кризиса (судебные иски, скандалы, отставки)

3

Максимально возможная сумма баллов

12

Максимально возможный А-счет

100

"Проходной балл"

25

У большинства успешных компаний А-счет колеблется от 5 до 18 баллов, у компаний, испытывающих серьезные затруднения – от 35 до 70 баллов. Если сумма баллов более 25, компания может обанкротиться в течение ближайших пяти лет. Соответственно, чем больше А-счет, тем скорее это может произойти.

5.1.4. Факторные модели оценки риска финансовой

несостоятельности предприятия

Дискриминантные факторные модели также учитывают основные показатели финансовой деятельности предприятия, но для обобщенного результативного показателя установлены границы зон риска банкротства.

В настоящее время в практике финансового менеджмента широко используются модели, разработанные как зарубежными, так и отечественными авторами. Модели включают от 2 до 6 финансовых показателей. В западных методиках прогнозирования банкротства наиболее известны модели Э. Альтмана, У. Бивера, Лиса, Таффлера.

Отечественные модели, разработанные, как правило, с учетом особенностей отраслей и структуры капитала предприятия, построены на дискриминантом анализе, и требуют периодического уточнения факторов и весовых коэффициентов модели.

Модель оценки риска финансовой несостоятельности предприятия Э. Альтмана

Наибольшую известность при оценке риска банкротства получила работа Э. Альтмана.

Э. Альтман разработал несколько моделей прогнозирования финансовой несостоятельности компаний для различных типов предприятий (двухфакторная и пятифакторные модели Э. Альтмана). Модели созданы на основе анализа 22 финансовых показателей обанкротившихся американских фирм в сравнении с аналогичными по размеру фирмами тех же отраслей, которым удалось сохранить платежеспособность. Из 22 показателей в модель вошли 5.

Модель прогнозирования риска несостоятельности имеет вид:

(24)

(24)

где ![]() – Прибыль до выплаты процентов и налогов/Итог баланса;

– Прибыль до выплаты процентов и налогов/Итог баланса;

![]() – Выручка от реализации/Итог баланса;

– Выручка от реализации/Итог баланса;

![]() – Собственный капитал (рыночная оценка)/Привлеченный капитал;

– Собственный капитал (рыночная оценка)/Привлеченный капитал;

![]() – Нераспределенная прибыль/Итог баланса;

– Нераспределенная прибыль/Итог баланса;

![]() – Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства)/Итог баланса.

– Чистый оборотный капитал (собственные оборотные средства)/Итог баланса.

В отечественной практике определение риска банкротства состоит в следующем:

Z<1,810 – вероятность банкротства очень высокая;

1,810≤ Z<2,675 – вероятность банкротства средняя;

Z= 2,675 – вероятность банкротства равна 0,5;

2,675< Z≤2,990 – вероятность банкротства возможная (невысокая);

Z>1,810 – вероятность банкротства очень низкая (ничтожна).

Точность прогноза по данной модели - 85-90 % на горизонте до одного года и 83 % - на горизонте до 2-х лет.

Указанная модель применима в условиях России только для акционерных обществ, акции которых свободно продаются на рынке ценных бумаг.

5.2. Методические основы оценки кредитного риска

5.2.1. Понятие, факторы, способы оценки кредитного риска

Кредитная деятельность является одним из основных видов деятельности банков, с которым связана значительная его часть прибыли. Одновременно невозврат кредитов, особенно крупных, может привести банк к банкротству, а в силу его положения в экономике, к целому ряду банкротств, связанных с ним предприятий, банков и частных лиц. Поэтому управление кредитным риском является необходимой частью стратегии и тактики выживания и развития любого коммерческого банка.

В экономической литературе, как зарубежной, так и отечественной, кредитному риску банков уделяется наиболее пристальное внимание. Это связано с тем, что банковскому кредитованию отводится ведущая роль при формировании портфеля активов, а также благодаря тому, что кредитный риск присутствует во всех балансовых активах, которыми владеет банк, и в забалансовых операциях, в которых банк участвует. Традиционно он рассматривается как один из основных банковских рисков, или как важнейший риск банковского портфеля.

Наиболее часто кредитный риск определяют как "риск неуплаты заемщиком основного долга и процентов по обслуживанию кредитов" или "вероятность несоблюдения заемщиком первоначальных условий кредитного договора".

Однако, учитывая вышесказанное, можно дать более полное определение: кредитный риск – вероятность потерь, возникающих при неблагоприятном изменении структуры денежных потоков банка в результате неисполнения (или неточного исполнения) клиентами, контрагентами или эмитентами своих обязательств перед банком либо обязательств по сделкам, гарантированным банком.

В данную категорию попадают риски, связанные как с осуществлением прямого кредитования заемщиков и оказанием им услуг кредитного характера, так и риски, связанные с нарушениями условий расчетов по сделкам, заключаемым банком на открытом рынке.

Кредитный риск можно подразделить на портфельный и операционный. Портфельный риск, в свою очередь, можно разделить на внутренний риск и риск концентрации. Внутренний связан с конкретным заемщиком и определяется его финансовым положением (метод управления – анализ кредитоспособности заемщика). Риск концентрации зависит от того, какую часть портфеля кредитов составляют однотипные ссуды (метод управления – диверсификация кредитного портфеля). Операционный риск включает в себя три элемента: организацию банковского кредитования, методики оценки качества кредита и систему анализа, а также приемлемые для банка условия заключения сделки (методы управления – формирование и проведение кредитной политики).

Таким образом, кредитный риск зависит от внешних (связанных с состоянием экономической среды, с конъюнктурой) и внутренних (вызванных ошибочными действиями самого банка) факторов.

Возможности управления внешними факторами ограничены, хотя своевременными действиями банк может в известной мере смягчить их влияние и предотвратить крупные потери. Тем не менее, основные рычаги управления кредитным риском лежат в сфере внутренней политики банка.

Кредитная политика банка определяется, во-первых, общими, установками относительно операций с клиентурой, (они тщательно разрабатываются и фиксируются в положениях кредитной политики), и, во-вторых, практическими действиями банковского персонала, интерпретирующего и воплощающего в жизнь эти установки. Следовательно, в конечном счете, способность управлять риском зависит от компетентности руководства банка и уровня квалификации его рядового состава, занимающегося отбором конкретных кредитных проектов и выработкой условий кредитных соглашений.

В процессе управления кредитным риском коммерческого банка можно выделить несколько общих характерных этапов:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 |