В целях исследования авторы описали подходы и методы оценки НМА, выделив среди них общие – пригодные для оценки любых ОИС – и специальные – используемые для оценки отдельных видов объектов. При определении стоимости объекта оценки оценщик оперирует в рамках трех подходов (доходного, затратного и сравнительного), каждый из которых представлен несколькими методами оценки.

3.1. Методы доходного подхода

Применяя доходный подход, оценщик исходит из обоснованного предположения о доходе, который можно получить от использования ОИС. В рамках доходного подхода применяются следующие методы, упомянутые выше.

Общие методы:

·метод преимущества в прибыли;

·метод преимущества в расходах;

·метод выделения доли прибыли;

·метод опционов;

·метод освобождения от роялти;

·метод выигрыша в себестоимости;

Специальные методы:

· метод дробления прибыли (применяется для оценки товарных знаков);

· метод дисконтирования будущих прибылей (для оценки товарных знаков).

Метод дисконтирования будущих прибылей (для товарного знака). Основываясь на этом методе, оценщик прогнозирует доходы, генерируемые товарным знаком, по соответствующей ставке дисконта к чистой текущей стоимости (Net Present Value – NPV). Оценка товарного знака включает в себя три элемента:

1. Анализ рынка (с целью определить условия, в которых функционирует компания – владелец товарного знака, и уровень конкурентной борьбы).

2. Финансовый анализ для идентификации доходов, создаваемых бизнесом, использующим товарный знак (с целью установить поступления, относящиеся к маркированному данным товарным знаком продукту, и выявить долю доходов, обеспеченную непосредственно товарным знаком, – добавочную стоимость, принесенную именно товарным знаком), – для этой цели компанией Brand Finance разработан метод Brand Value Added™.

3. Определение рисков, связанных с товарным знаком, для определения ставки дисконта.

Нужно определить не только потенциал товарного знака, необходимый для создания прибыли, но и вероятность получения прибыли и риск возможных убытков. И, как следствие, необходимо точно рассчитать размер ставки дисконта.

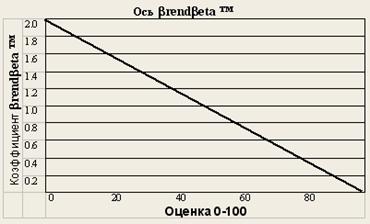

В качестве иллюстрации предлагается опыт компании Brand Finanсе, коллектив которой разработал особую методику расчета ставки дисконта через так называемую brendbeta™.

Для дисконтирования потока доходов используется ставка дисконта, рассчитанная по формуле:

R = Rf + brendbeta × Rf.

Первая часть формулы – это безрисковая ставка. Она корректируется с учетом коэффициента, исчисленного с помощью метода brendbeta™ и определенного для каждого товарного знака индивидуально. Вторая часть формулы – это расчет премии за риск. При расчете brendbeta оценщик сначала определяет рейтинг товарного знака по специальной таблице экспертным путем (в баллах):

Таблица 2

|

Показатель |

Значение |

|

Время действия на рынке |

(0-10) |

|

уровень сбыта |

(0-10) |

|

доля рынка |

(0-10) |

|

позиция на рынке |

(0-10) |

|

уровень роста продаж |

(0-10) |

|

ценовая надбавка |

(0-10) |

|

эластичность цены |

(0-10) |

|

маркетинговая поддержка |

(0-10) |

|

эффективность рекламы |

(0-10) |

|

сила товарного знака |

(0-10) |

|

Итого |

(0-100) |

Каждый знак получает рейтинг в интервале от 0 до 100 баллов. Сам процесс ранжирования товарного знака можно сравнить с обычными кредитными рейтингами, в соответствии с которыми банк определяет кредитоспособность клиента и ставку, под которую ему будут ссужены средства.

Таблица 3

|

Рейтинг товарного знака | |||

|

Оценка |

Рейтинг |

Оценка |

Рейтинг |

|

91-100 |

ААА |

41-50 |

В |

|

81-90 |

АА |

31-40 |

ССС |

|

71-80 |

А |

21-30 |

СС |

|

61-70 |

ВВВ |

11-20 |

С |

|

51-60 |

ВВ |

0-10 |

D |

Соответственно средний товарный знак, то есть получивший рейтинг в 50 баллов, получит и среднюю составную ставку дисконта для данного сектора рынка на данном национальном рынке. В то время как знак, получивший 100 баллов, теоретически является безрисковым и должен дисконтироваться по безрисковой ставке. Однако в реальности существование такого товарного знака практически невозможно. Оценка 0 означает наивысшую ставку дисконта с удвоением той надбавки, что была сделана к безрисковой ставке заимствования. Предлагаемый график на рис. 1 иллюстрирует метод brendbeta™.

Рис. 1.

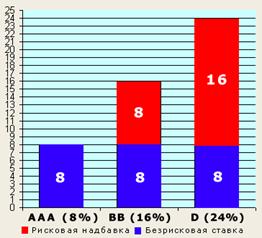

Таким образом, к безрисковой ставке дисконтирования прибавляется премия за риск, рассчитанная путем умножения безрисковой ставки на коэффициент brendbeta™, соответствующий оценке (рейтингу) товарного знака. Это проиллюстрировано диаграммой (рис. 2), где безрисковая ставка условно принята равной 8%.

Рис. 2.

Товарный знак, имеющий рейтинг ААА (его можно назвать совершенным товарным знаком), является безрисковым и будет дисконтироваться в нашем случае по ставке 8%, предложенной компанией Brand Finance.

Товарный знак с рейтингом ВВ будет дисконтироваться по безрисковой ставке плюс рисковой надбавке, равной безрисковой ставке.

И, наконец, знак, имеющий рейтинг D, получит удвоенную безрисковую ставку в качестве премии за риск.

Метод дисконтирования будущих прибылей выражается формулой:

ТСТЗ = КХП × ∑ЭВДi×× Нпi ××1/(1+Сдi),

где ТСтз – текущая стоимость товарного знака;

Кхп – коэффициент, учитывающий дополнительную прибыль, связанную с применением товарного знака, и зависящий от характера производства продукции, защищенной товарным знаком (значения этого коэффициента определяются по шкале: 0.1 – индивидуальное производство, 0.1–0.2 – мелкосерийное производство, 0.2–0.3 – серийное производство, 0.3–0.4 – крупносерийное производство, 0.4–0.5 – массовое производство. Если невозможно определить характер производства непосредственно на месте, то значение коэффициента можно определить экспертным методом с учетом того, что, по зарубежным данным, дополнительная прибыль, связанная с применением раскрученного товарного знака, может составлять от 15 до 30%);

i – код (индекс) года (i = 1, 2, 3...Т, где Т – планируемый срок выпуска продукции, защищенной товарным знаком);

ЭВДi – эффективный валовой доход в i-м году, определяемый по формуле:

ЭВДi = 0i × Цi,

где Оi – объем реализованной продукции в i-м году;

Цi – вероятная цена единицы продукции в i-м году;

Нпi – норма прибыли в i-м году (определяемая экспертным методом в зависимости от конъюнктуры рынка, характера производства и др.), обычно находящаяся в интервале от 10 до 20% (в западной практике), Нпi может быть const.;

СДi – ставка дисконта в i-м году (Сдi может быть const.).

Вместо произведения ЭВД×НП может быть взята величина чистого дохода (ЧД), если по конкретным данным оцениваемого объекта оценщику легче получить информацию о ЧД, чем раздельную информацию об ЭВД и НП.

Стоимость товарного знака может быть определена и методом освобождения от роялти. Его суть заключается в том, что стоимость объекта промышленной собственности, по которому заключено лицензионное соглашение, рассматривается как текущая сумма всех лицензионных платежей (роялти) по данному лицензионному соглашению.

Напомним, что формула цены лицензии на базе роялти будет иметь следующий вид:

Рi = ∑Vi××Ri××Zi××Ki,

где Vi – объем определяемого выпуска продукции по лицензии в i-м году;

Ri – размер роялти в i-м году;

Zi – продажная цена продукции по лицензии в i-м году;

Ki – коэффициент дисконтирования.

Следует отметить, что данная формула отражает именно стоимость лицензионного договора по товарному знаку, а не стоимость товарного знака как такового.

Специалисты оценочной деятельности предлагают следующую методику оценки товарного знака (ТЗ), используя доходный подход [18].

В оценке стоимости прав на ТЗ доходному подходу принадлежит особое место, поскольку он наиболее достоверно отражает действительную ценность исследуемого объекта. Он применяется, когда существует возможность получения доходов (выгод) от использования ТЗ и определения срока его экономической жизни. Этим доходом является разница между денежными поступлениями и выплатами (далее – денежный поток) за определенный период времени, получаемая правообладателем за счет использования ТЗ как в собственном бизнесе, так и на предприятиях-лицензиатах (франчайзинг). Основными формами денежных поступлений при предоставлении права использования ТЗ являются роялти, паушальные платежи или их комбинация.

Обладание собственным ТЗ подразумевает целый ряд выгод:

· экономию затрат на производство и реализацию продукции (работ, услуг) и/или на инвестиции в основные и оборотные средства, в том числе фактическое снижение затрат, отсутствие расходов на получение права использования ТЗ (например, лицензионные платежи, доля прибыли лицензиару);

· увеличение цены единицы выпускаемой продукции (работ, услуг);

· увеличение физического объема продаж выпускаемой продукции (работ, услуг);

· различные комбинации указанных форм.

Выгоды от использования оцениваемого ТЗ определяются на основе прямого сопоставления величины, риска и времени получения денежного потока от его использования с аналогичными показателями без учета ТЗ. Ниже приведена общая формула определения стоимости ТЗ с использованием доходного подхода:

VТЗД – стоимость ТЗ, рассчитанная на основе доходного подхода;

ΔPMi – дополнительная маржа прибыли, обусловленная наличием ТЗ и ожидаемая в i-м году;

ΔVi – дополнительный объем продаж, связанный с использованием ТЗ;

i – порядковый номер года получения дохода от использования ТЗ;

d – ставка дисконтирования.

Одним из параметров этой формулы является ставка дисконтирования – мера стоимости денег во времени с учетом возможных рисков их неполучения. Определение рыночной стоимости ТЗ с использованием доходного подхода осуществляется при помощи дисконтирования или капитализации денежных потоков от использования или владения ТЗ. В этом случае ставка дисконтирования может оцениваться различными способами, лучшим из которых является метод рыночной экстракции. Если его применение невозможно, расчеты производятся следующим образом:

d = rf+b × (rM – rf) × bТЗ,

где d – величина ставки дисконтирования для потоков ТЗ;

rf – значение безрисковой ставки;

b – бета отрасли, в которой используется ТЗ, характеризующая общий риск отрасли;

rm – среднерыночная доходность капитала;

bТЗ – бета ТЗ, характеризующая риски владения ТЗ (определяется на основе рейтинга), bТЗ = 0–2.

Следует отметить, что в представленной формуле нормировка бета-параметров может осуществляться различными способами (в привязке к среднерыночной премии без отраслевой беты или с отраслевой бетой). Данное обстоятельство необходимо учитывать как потенциальный источник возникновения ошибок.

Метод оценки стоимости ОИС через коэффициент долевого участия используется только для оценки изобретений и полезных моделей. Разработана данная методика «Роспатентом».

При производстве продукции может использоваться как одно изобретение, так и несколько.

В первом варианте базовая формула:

Пои = Побщ. * Kw, (4)

где Пои – прибыль, которая приходится на оцениваемое изобретение;

Побщ – прибыль, получаемая предприятием в результате реализации продукции, которая создается с использованием данного изобретения;

Кду – коэффициент долевого участия оцениваемого изобретения.

Во втором варианте базовая формула:

Кду = Кi × Кз ×К4, (5)

где Кi – коэффициент достижения результата;

Кз – коэффициент сложности решенной технической задачи;

К4 – коэффициент новизны.

Пои = Пвсех изобретений × Кду оцениваемого изобретения. (6)

Пвсех изобретений = Побщ × Кду всех изобретений. (7)

Кду всех изобретений = К1 max × К 3 max × К 4 max, (8)

то есть выбираем максимальные значения данных коэффициентов среди коэффициентов всех оцениваемых изобретений.

К'1 оцен. изобр. × К'3 оцен. изобр. × К'4 оцен. изобр.

Кду оцен. изобр = (К'1 оцен. изобр. × K'3 оцен. изобр. × K'4 оцен. изобр.+...+ K'n изобр. × K'3 п изобр. × K'4 n изобр./ изобретения. (9)

Метод выигрыша в себестоимости. Стоимость объекта нематериального актива составляет экономия на затратах в результате его использования. При расчете стоимости данным методом необходимо учитывать фактор текущей стоимости аннуитета.

Метод освобождения от роялти используется для оценки стоимости патентов и лицензии. Владелец патента предоставляет другому лицу право на использование объекта интеллектуальной собственности за определенное вознаграждение (роялти). Роялти выражается в процентах от общей выручки, полученной от продажи товаров, произведенных с использованием патентованного средства. Согласно данному методу, стоимость интеллектуальной собственности представляет собой стоимость будущих платежей роялти в течение экономического срока службы патента или лицензии. Размер роялти определяется на основании анализа рынка.

Метод освобождения от роялти существует в трех модификациях, отличающихся базой расчета (валовая выручка, дополнительная прибыль, валовая прибыль).

Расчет стоимости ОИС методом освобождения от роялти производится в несколько этапов.

На первом этапе составляется прогноз объема продаж, по которым ожидаются выплаты по роялти (учитывая жизненный цикл продукции).

На втором – определяется ставка роялти. Данные берутся из таблиц стандартных размеров роялти, напечатанных в специальной литературе.

На третьем – определяется экономический срок службы патента или лицензии. Юридический и экономический сроки службы могут не совпадать, поэтому необходим реалистический прогноз относительно продолжительности платежа.

На четвертом этапе рассчитываются ожидаемые выплаты по роялти путем расчета процентных отчислений от прогнозируемого объема продаж.

На пятом – из ожидаемых выплат по роялти вычитаются все расходы, связанные с обеспечением патента или лицензии.

На шестом – рассчитываются дисконтированные потоки прибыли от выплат по роялти.

На седьмом – определяется сумма текущих стоимостей потоков прибыли от выплат по роялти.

Формула стоимости патента или лицензии на базе роялти имеет следующий вид:

Vi – объем определяемого выпуска продукции по лицензии в i-м году (шт., кг, м3);

Ri – размер роялти в i-м году, усл. ед.;

Zi – продажная цена продукции по лицензии в i-м году, усл. ед.;

T – срок действия лицензионного договора, лет;

i – порядковый номер рассматриваемого периода действия лицензионного договора;

K¶ – коэффициент дисконтирования.

Существует иное предложение для определения стоимости объектов интеллектуальной собственности. Ее можно определить и через установление размера вознаграждения, полагающегося автору. Одним из видов вознаграждения является роялти. Теория и практика рекомендуют две основные группы методов, позволяющих определить ставку роялти [19]:

1. Методы, подразумевающие определение ставки роялти по аналогии с ранее применявшимися ставками (в первую очередь это использование таблиц стандартных ставок роялти и эвристических правил – «правила 5%» и «правила 25%»).

2. Расчетные методы.

Анализ российского опыта оценки ОИС показал, что в настоящее время в отечественной практике расчетные методы почти не применяются, а предпочтение отдается первой группе методов. В частности, наиболее распространенным способом определения ставки роялти, используемым российскими оценщиками, является выбор соответствующей ставки из таблиц стандартных ставок роялти с последующим применением поправочных коэффициентов, отражающих ценность технологии, а также вид лицензии.

Однако использование такого рода методов сопряжено с рядом проблем, главной из которых является несоответствие большинства методов российской действительности. Так, таблицы стандартных ставок роялти, которыми пользуются сегодня большинство оценщиков, были составлены на основе внешнеторговых сделок. Учитывая тот факт, что в России инвестиционные риски выше, а следовательно, выше должна быть и отдача от капитала, логично предположить, что и ставки роялти, используемые при оценке ОИС, должны быть выше представленных в этих таблицах.

Некоторые авторы предлагают расчетный метод определения ставки роялти, который базируется на сравнении чистых денежных потоков, возникающих при привлечении интеллектуального актива (как частный случай рассмотрен ОИС):

· путем создания ОИС собственными силами предприятия, что требует осуществления первоначальных инвестиций в размере F0;

· путем приобретения по лицензии. При этом осуществляются первоначальные инвестиции, связанные с подготовкой к использованию ОИС в производстве в размере F1, а в течение всего периода T выплачиваются роялти в пользу лицензиара, причем F1 < F0.

Лицензиар может сопоставить имеющиеся альтернативы, что проявляется в выборе им определенного значения некоторой величины γ, равной отношению чистых приведенных стоимостей вариантов:

(1)

(1)

где NPVbuy – чистая приведенная стоимость проекта лицензиата, подразумевающего привлечение ОИС путем покупки лицензии;

NPVcr – чистая приведенная стоимость проекта лицензиата, подразумевающего привлечение ОИС путем его создания.

В рамках модели величина γ изменяется в пределах 0 ≤ γ ≤1, поскольку при таком ее значении будет выполняться условие NPVcr ≥ NPVbuy, при котором лицензиару будет выгодно (или, по крайней мере, безразлично) создание ОИС. В общем случае, определяя значение γ, лицензиар может проранжировать все доступные ему альтернативные варианты (NPVbuy), причем лучшим из них будет тот, которому соответствует наибольшее значение γ.

Чистые приведенные стоимости обоих проектов – и существующего, и альтернативного – связаны соотношением:

NPVcr ≥ NPVbuy, (2)

где чистые приведенные стоимости каждого из проектов определяются по формулам:

NPVcr = - F0+ μCF×AT(r, T); (3)

NPVbuy = - F1+ μ2CF×AT(r, T). (4)

При этом под μ понимается рентабельность продаж, заложенная в проекте, подразумевающем создание ОИС, а под μ2 – рентабельность продаж, заложенная в проекте, предусматривающем приобретение ОИС (и, соответственно, осуществление лицензиатом платежей в форме роялти). Следовательно, разница между этими величинами будет представлять собой разумную ставку роялти (ρ), то есть:

ρ = μ – μ2. (5)

Подставив (3) и (4) в формулу (2) и приняв во внимание, что чистые приведенные стоимости рассматриваемых проектов связаны через коэффициент γ как (1), получим:

(6)

(6)

Достоинства предлагаемого метода:

1. Большая точность результатов, по сравнению с получаемыми в случае применения стандартных ставок и эвристических правил, за счет учета большого количества значимых параметров.

2. Возможность проведения анализа чувствительности стоимости интеллектуального актива к изменению факторов, ее определяющих.

Тем не менее предложенный метод содержит в себе ряд предположений и ограничений. Поэтому его применение на практике в некоторых случаях может быть затруднено.

Так, одним из серьезных ограничений метода является возможность определения ставки роялти только для случая, когда потоки наличности от продажи продукции (CF), произведенной с использованием ОИС, являются постоянными в каждом периоде (то есть не учитывается возможность расширения объемов продаж). Отчасти устранить этот недостаток позволяет введение в метод коэффициента постоянного роста объема продаж.

Пусть g – коэффициент роста объема продаж, причем 0 ≤ g ≤ 1, g = const.

Проведя рассуждения, аналогичные вышеизложенным, получим:

,(7)

(8),

(8),

где

(9)

(9)

Второй проблемой, возникающей при реализации метода на практике, являются трудности, связанные с определением величины γ, выбор значения которой осуществляется экспертным методом и, следовательно, в определенной степени субъективно.

Для снижения степени субъективности предлагается при определении коэффициента γ использовать коэффициенты, применяемые для расчета размера вознаграждений за изобретения:

· коэффициент достигнутого результата (К1);

· коэффициент сложности решенной технической задачи (К3);

· коэффициент новизны (К4).

Было выяснено, что

00,1 ≤ К1×К3×К4 ≤ 1.

Поскольку большему значению произведения указанных коэффициентов соответствует ОИС, имеющий меньше аналогов, а большему значению коэффициента γ – наоборот, ОИС, имеющий больше аналогов, то предположим, что между (К1×К3×К4) и γ существует следующая зависимость:

γ = 1 – К1 × К3 × К4. (10)

Так как все три коэффициента (К1, К3 и К4) присваиваются изобретениям согласно их конкретным техническим характеристикам, то применение первых вносит некоторую объективность в процесс определения коэффициента γ.

Кроме того, конкретная ставка роялти зависит от многих факторов:

· от объема правовой охраны (например, обеспечить правовую охрану гибридов, защищенных запатентованными маркерами и т. п., легче, чем простых сортов-самоопылителей);

· от вида лицензионного договора (наиболее дорогая лицензия – исключительная, наиболее дешевая – простая);

· от срока действия договора (чем больше срок, тем меньше ставка);

· от спроса на рынке и уровня конкуренции;

· от научно-технической значимости и коммерческих возможностей использования сорта;

· от размера капиталовложений, необходимых для организации производства продукции по лицензии;

· от объема передаваемых прав использования;

· от зависимости лицензиата от лицензиара, особенно в плане возможности контролировать выпуск оговоренных объемов семян, а также от объема помощи со стороны лицензиара в освоении нового сорта [20].

По нашему мнению, на первоначальном этапе роялти должен собираться только с семеноводческих фирм, то есть занимающихся размножением и продажей сортовых семян, и лишь в дальнейшем можно постепенно переходить к сбору роялти с производителей зерна. Процесс установления ставки роялти достаточно сложен и трудоемок, однако можно предложить следующий, применимый к любому случаю порядок.

Для определения минимально допустимой ставки роялти имеется только один достаточно обоснованный подход – затратный. То есть пользователи сортов должны разделить затраты с создателем сорта таким образом, чтобы обеспечить последнему справедливое вознаграждение и возможность вести как минимум простое воспроизводство селекционных достижений. Проще говоря, минимальная ставка роялти должна обеспечивать сбор средств, необходимых селекционерам для создания новых сортов взамен устаревающих.

Для определения минимального размера ставки роялти нами была принята за основу экономико-математическая модель оптимизации ставки роялти в масштабах региона. В модели использовались следующие переменные и обозначения: Х – минимальная ставка роялти n-ой культуры, %; N – средняя годовая потребность в семенах n-ой культуры, т; E – необходимая доля элитных семян n-ой культуры, %; С – цена реализации семян n-ой культуры, руб.; SS – себестоимость семян n-ой культуры, руб./т; Z – среднегодовые затраты на селекционную работу по первому сортовому направлению n-ой культуры, руб.; Р – вероятность создания удачного сорта, %; Т1 – время, необходимое для создания нового сорта, лет; К – необходимое количество сортов по n-ой культуре; Т2 – срок жизни сорта n-ой культуры, лет; 1,2 – норма прибыли в семеноводстве (20%).

Требуется найти оптимальную ставку роялти Х≥О, при которой прибыль стремится к максимуму: F(x) = Σ (N × E × (С – SS) – N × E × С × Х) / 100 = > max, при соблюдении следующего условия – достаточности суммы роялти для обеспечения как минимум простого воспроизводства сортов:

С × N × Е × P × X ≥ K

Т1 × Z × 1,2 Т2.

Рассмотрим решение данной модели на примере яровой пшеницы. Например, годовая потребность в семенах составляет т; доля элитных семян – 7%; цена реализации семенного зерна – 4750 руб./т; себестоимость – 3150 руб./т; вероятность получения удачного сорта – 3%; средний срок создания нового сорта – 10 лет; среднегодовые затраты на селекционную работу по одному сортообразцу – 3500 руб.; необходимое количество основных сортов – 30; жизненный цикл сорта – 15 лет (по данным).

В результате получим, что минимальная ставка роялти, взимаемого с семеноводческих фирм, должна быть ≈ 1,30–1,35%. В этом случае ежегодная сумма отчислений в виде роялти составит около 2 млн руб., что позволит, как показывает практика селекционеров, одновременно вести селекционную работу по созданию только 1–2 удачных сортов (они пройдут испытание и будут включены в Госреестр), обеспечивающих необходимое сортообновление по яровой пшенице.

Взимание роялти с производителей зерна рассчитаем с помощью модели. В этом случае минимальная ставка роялти будет меньше в 14–15 раз, то есть около 0,1% от суммы продаж товарного зерна.

Методом дробления прибыли стоимость лицензии определяется как доля лицензиара в дополнительной прибыли, полученной в результате применения ОИС, право на использование которого передается при заключении лицензионного договора:

где Рлиц – стоимость лицензии;

– дополнительная прибыль на единицу продукции;

– дополнительная прибыль на единицу продукции;

Vi – объем продаж в физических единицах;

Дл-р – доля лицензиара;

Kд – фактор текущей стоимости,

T – количество прогнозных лет.

В мировой практике при заключении лицензионных договоров доля лицензиара устанавливается в пределах 10–30%.

Для определения доли лицензиара учитывают пять ценообразующих факторов:

1. Показатель территории.

2. Показатель объема прав по лицензии.

3. Показатель правовой охраны.

4. Показатель патентной чистоты.

5. Показатель объема передаваемой документации.

Методом преимущества в прибылях определяется стоимость объекта в соответствии с тем преимуществом в прибыли, которое ожидается получить от его использования. Под преимуществом в прибыли понимается дополнительная прибыль, обусловленная оцениваемым объектом интеллектуальной собственности. Она равна разности между прибылью, полученной при использовании ОИС, и той прибылью, которую производитель получает от реализации продукции без их использования тем же предприятием. Это ежегодное преимущество в прибыли дисконтируется с учетом предполагаемого периода его получения.

Таким образом, стоимость объекта можно рассчитать по формуле:

где Рлиц – стоимость лицензии;

– дополнительная прибыль на единицу продукции;

– дополнительная прибыль на единицу продукции;

Vi – объем продаж в физических единицах;

Kд – фактор текущей стоимости;

T – количество прогнозных лет.

Иначе говоря, цель данного метода заключается в том, чтобы спрогнозировать и оценить в денежной форме преимущество в прибыли, возникающее на протяжении всего срока использования товарного знака, привести его к текущей стоимости и просуммировать – это и будет стоимостью оцениваемого ОИС.

3.2. Методы затратного подхода

Методы затратного подхода играют вспомогательную роль. В настоящей работе рассматриваются следующие методы, используемые в рамках этого подхода:

· метод стоимости создания;

· метод стоимости замещения объекта оценки заключается в суммировании затрат на создание ОИС, аналогичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведения оценки, с учетом износа объекта оценки;

· метод восстановительной стоимости заключается в суммировании затрат в рыночных ценах, существующих на дату оценки, на создание объекта, идентичного объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с учетом износа объекта оценки;

· метод исходных затрат заключается в суммировании исторических (первоначальных) затрат, пересчитанных с учетом настоящих условий с учетом индекса изменения цен в данной отрасли. Данный метод является частным случаем метода стоимости создания, допускающего поправку на изменение экономической конъюнктуры.

Методом стоимости создания рассчитывается остаточная стоимость нематериального актива.

Основные этапы метода стоимости создания:

1. Определяется полная стоимость замещения или полная стоимость восстановления нематериального актива. Выявляются все фактические затраты, связанные с созданием, приобретением и введением его в действие.

При приобретении и использовании нематериального актива необходимо учитывать затраты на приобретение имущественных прав, на освоение в производстве товаров с использованием нематериального актива, на маркетинг.

При создании нематериального актива на самом предприятии необходимо учитывать затраты на поисковые работы и разработку темы, на создание экспериментальных образцов, на услуги сторонних организаций, на уплату патентных пошлин, на создание конструкторско-технической, технологической, проектной документации, на составление и утверждение отчета.

2. Выявляются все фактические затраты, связанные с созданием, приобретением и введением его в действие.

При использовании данного метода можно делать поправку на способ приобретения права на ОИС в зависимости от того, был ли объект приобретен предприятием либо создан собственными силами. Разница заключается лишь в составе произведенных затрат. Так, при приобретении и использовании нематериального актива необходимо учитывать затраты на приобретение имущественных прав, на освоение производства товаров с использованием нематериального актива, на маркетинг. При создании же нематериального актива на самом предприятии необходимо учитывать затраты на поисковые работы и разработку темы, на создание экспериментальных образцов, на услуги сторонних организаций, на уплату патентных пошлин, на создание конструкторско-технической, технологической и проектной документации, на составление и утверждение отчета.

Сумма всех затрат, связанных с созданием и охраной нематериального актива (Зс), вычисляется по следующей формуле:

Зс = S[(Зpi + Зnoi +Зm ) × (1 + P/100) × К¶], (10)

где Зp – стоимость разработки нематериального актива, ден. ед.;

Зno – затраты на правовую охрану объекта, ден. ед.;

Зm – затраты на маркетинг, ден. ед.;

P – рентабельность, %;

К¶ – коэффициент приведения, с помощью которого разновременные затраты приводятся к единому моменту времени;

i – порядковый номер рассматриваемого года действия.

В свою очередь затраты на разработку рассчитываются по формуле:

Зр = Знир + Зктд, (11)

где Знир – затраты на проведение НИР, ден. ед. В свою очередь они рассчитываются по формуле (12);

Зктд – затраты на разработку конструкторско-технической, технологической и/или проектной документации, связанные с созданием объекта, ден. ед. (по формуле (13).

Знир = Зп + Зти + Зэ + Зи + Зо + Здр+ Зсо, (12)

где Зп – затраты на поисковые работы, ден. ед.;

Зти – затраты на проведение теоретических исследований, ден. ед.;

Зэ – затраты на проведение экспериментов, ден. ед.;

Зи – затраты на составление, рассмотрение и утверждение отчета, ден. ед.;

Зо – затраты на проведение испытаний, ден. ед.;

Здр – другие затраты, ден. ед.;

Зсо – затраты на оплату услуг сторонних организаций, ден. ед.

Зктд = Зэп + Зтп + Зрп + Зр + Зи + Зан + Зд, (13)

где

Зэп – затраты на выполнение эскизного проекта, ден. ед.;

Зтп – затраты на выполнение технического проекта, ден. ед.;

Зрп – затраты на выполнение рабочего проекта, ден. ед.;

Зр – затраты на выполнение расчетов, ден. ед.;

Зи – затраты на проведение испытаний, ден. ед.;

Зан – затраты на проведение авторского надзора, ден. ед.;

Зд – затраты на дизайн, ден. ед.

На втором этапе определяется величина коэффициента, учитывающего степень морального старения нематериального актива:

Кмс = 1 – Тд/Тн, (14)

где Тд – номинальный срок действия охранного документа;

Тн – срок действия охранного документа по состоянию на расчетный год.

На третьем этапе рассчитывается остаточная стоимость нематериального актива с учетом коэффициента технико-экономической значимости, коэффициента морального старения:

Со = Зс × Кмс × Кт. (15)

где Кт – коэффициент технико-экономической значимости (определяется только для изобретений и полезных моделей).

Значение коэффициента технико-экономической значимости рекомендуется брать из утвержденных в установленном порядке методических рекомендаций по оценке стоимости и учету ОИС в составе нематериальных активов.

Некоторые из бывших советских государств утвердили правила оценки объектов нематериальной собственности, например в Республике Молдова[21].

Базой для оценки товарного знака с использованием затратного подхода служит, как правило, первоначальная стоимость, учитывающая произведенные ранее затраты на создание или приобретение товарного знака.

Фактические расходы на создание товарного знака включают:

a) расходы на разработку (дизайн);

b) затраты на правовую охрану;

c) расходы по продвижению продуктов на рынок под определенным товарным знаком и поддержке его на рынке.

Расчет стоимости производится по следующей формуле:

(6)

(6)

где Cnz – итоговая сумма приведенных на дату оценки разновременных затрат, произведенных за период создания товарного знака и введения в хозяйственный оборот продукта под оцениваемым товарным знаком;

![]() – сумма расходов по созданию товарного знака, в том числе дизайна, по продвижению продукта под оцениваемым товарным знаком на рынок в

– сумма расходов по созданию товарного знака, в том числе дизайна, по продвижению продукта под оцениваемым товарным знаком на рынок в ![]() -году;

-году;

![]() – затраты на правовую охрану товарного знака в

– затраты на правовую охрану товарного знака в ![]() -году;

-году;

![]() – коэффициент наращивания банковских ставок по вкладам и кредитам, предназначенным для создания товарного знака в

– коэффициент наращивания банковских ставок по вкладам и кредитам, предназначенным для создания товарного знака в ![]() -году;

-году;

![]() – уровень инфляции.

– уровень инфляции.

Этот метод интересен в силу того, что он применяется на территории постсоветского пространства [22], то есть при сходных с нашим режимами экономики переходного периода. Это способствует устранению некоторых проблем, вызванных малоразвитостью, в сравнении с западными странами, режимов объектов интеллектуальной собственности, о которых многие отечественные исследователи только говорят, при этом фактически используя уже готовые решения европейских и американских экономистов, разработанные для устоявшегося капиталистического уклада.

Методы исходных затрат. Методы затратного подхода в оценке товарных знаков, как правило, показывают стоимость объекта оценки с позиций прошлых или настоящих затрат на создание оцениваемого объекта интеллектуальной собственности или приобретение альтернативного (замещающего) и при этом аналогичного по назначению и выполняемым функциям объекта. Это в полной мере относится и к товарным знакам.

Если оценка производится не в момент создания товарного знака, то все затраты необходимо привести к текущей стоимости:

ТЗ = ∑[(ЗДi + ЗПi + ЗМi + ЗРi)× (1 + Р/100) ××КИi] × КВ×М×КЭВ,

где 3Дi – затраты на дизайн в i-м году;

ЗПi – затраты на правовую охрану в i-м году;

ЗМi – затраты на маркетинг в i-м году;

ЗРi – затраты на рекламу в i-м году;

Кэв – коэффициент эстетического восприятия, который рекомендовано принимать согласно следующим значениям:

1.3 – при использовании более 10 лет, мировая известность у потребителей;

1.2 – при использовании более 5 лет, широкая узнаваемость;

1.1 – при использовании менее 5 лет, устойчивая ассоциация у потребителей по отношению к производителю;

1.05 – при использовании не менее 3 лет;

1 – при использовании в течение 1 года;

Р – рентабельность, %;

Кв – коэффициент времени использования товарного знака:

Кв = 1 + Тф/Тн,

где Тф – фактический срок службы товарного знака; Тн – номинальный срок службы товарного знака (целесообразно в знаменателе, чтобы определить силу товарного знака, оставлять 10 лет);

Kиi – коэффициент индексации в i-м году;

М – коэффициент масштабности использования товарного знака при следующей величине товарооборота:

до 10 тыс. долл. в месяц – М = 1.0;

10–50 тыс. долл. в месяц – М = 1.2;

50–100 тыс. долл. в месяц – М = 1.4;

100–500 тыс. долл. в месяц – М = 1.6;

500–1000 тыс. долл. в месяц – М = 1.8;

более 1 млн долл. в месяц – М = 2.0.

Выше уже говорилось, что в силу небольшого числа и закрытости информации об уже оцененных товарных знаках рыночный подход пока не находит широкого применения в России.

3.3. Методы сравнительного подхода

В условиях рыночных отношений существует рыночная стоимость – наиболее вероятная цена, которую должен достичь нематериальный актив на конкурентном и открытом рынке с соблюдением всех условий справедливой торговли, сознательных действий продавца и покупателя, без воздействия незаконных стимулов. При этом должны соблюдаться следующие условия:

· мотивации покупателя и продавца имеют типичный характер;

· обе стороны хорошо проинформированы, проконсультированы и действуют, по их мнению, с учетом своих интересов;

· нематериальный актив был выставлен на продажу в течение достаточного количества времени;

· оплата произведена в денежной форме;

· цена является нормальной, не затронутой специфическими условиями финансирования и продажи.

Это определение рыночной стоимости полностью соответствует легальному определению, сформулированному Законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации».

Данные по аналогичным сделкам сравниваются с оцениваемыми объектами нематериальных активов. Преимущества и недостатки оцениваемых активов, по сравнению с выбранными аналогами, учитываются посредством введения соответствующих поправок.

Необходимо учесть, что в силу специфики оцениваемого объекта существуют значительные ограничения на применение рыночного подхода при оценке нематериальных активов. Это происходит вследствие того, что данный подход основан на принципе эффективно функционирующего рынка, на котором инвесторы покупают и продают активы аналогичного типа.

Специалисты оценочной деятельности предлагают также методику оценки товарного знака [23] на основе сравнительного подхода. Суть его в том, что при одинаковых объемах реализации, но при различных ценах продажи стоимость ТЗ в рамках сравнительного подхода может быть определена следующим образом:

VТЗ = [PMТЗ – РМ]×SТЗ × МEBIT ,

где VТЗ – стоимость оцениваемого товарного знака;

PMТЗ – маржа прибыли, возникающая при реализации единицы продукции, маркированной оцениваемым ТЗ;

PM – маржа прибыли, возникающая при реализации единицы продукции без маркировки оцениваемым брендом;

SТЗ – объем продаж продукции, маркированной оцениваемым ТЗ;

MEBIT – рыночный мультипликатор «стоимость/операционная прибыль».

При одинаковой марже прибыли, но при различном объеме продаж стоимость ТЗ может быть определена аналогично:

VТЗ = PM ×ΔSТЗ ×МEBIT,

где PM – маржа прибыли при реализации единицы брендированной (оцениваемой) и небрендированной продукции;

ΔSТЗ – разница в объеме продаж между брендированной и небрендированной продукцией.

Выше уже говорилось, что в силу небольшого числа и закрытости информации об уже оцененных товарных знаках рыночный подход пока не находит широкого применения в России. Тем не менее в теории сравнительный подход применим, в частности, в виде метода прямого сравнения анализа продаж, суть которого состоит в сравнительном анализе рыночных продаж сопоставимых товарных знаков и внесении соответствующих поправок в стоимость товарных знаков.

Следует учитывать, что оценщику в силу специфики объекта оценки необходимо внести множество поправок в стоимость товарного знака.

Межрегиональный научный фонд «Промышленная собственность» рекомендует учитывать следующие факторы:

· рыночную новизну товарного знака и ее динамику;

· состояние и прогноз расширения рынков сбыта товаров или услуг, маркируемых товарным знаком;

· изменение соотношения цен на продукцию компании;

· изменение цен на однородную продукцию компаний-конкурентов;

· стадию научно-технического развития продукции;

· наличие однородной продукции (собственного производства либо конкурентов);

· социально-экономическую значимость продукции;

· долевое участие на региональном и мировом товарных рынках однородной продукции (в динамике);

· устойчивость платежеспособного спроса на продукцию в компании (в динамике);

· наличие, возможность и сроки регистрации товарного знака (и его правовой защиты) в странах экспорта (патентно-правовую информацию);

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |