Водоснабжение высотных зданий устраивают по зонной схеме (рис. 16). Зонированная система водоснабжения представляет собой несколько самостоятельных систем, делящих здание по высоте на отдельные зоны (примерно по 12...16 этажей в каждой зоне).

Первая зона, включающая нижние этажи, обычно обеспечивается напором наружной водопроводной сети, а последующие – повысительными насосными установками.

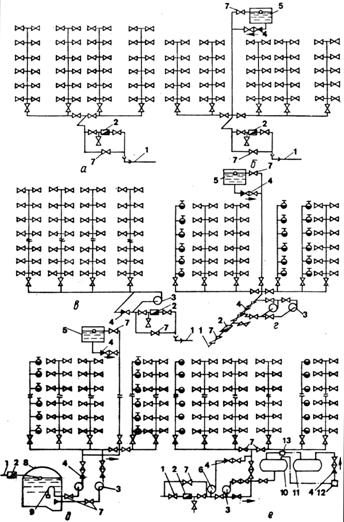

Рис. 15. Схемы внутренних водопроводов жилых и общественных зданий:

а – простая; б – с регулирующей емкостью; в – с постоянной или периодической подкачкой воды; г – с регулирующей емкостью и повысительными насосами;

д – с повысительными насосами и запасными емкостями и с разрывом струи воды; е – с повысительными насосами и гидропневматическими баками; 1 – ввод;

2 – водомерный узел; 3 – хозяйственно-питьевой насос; 4 – обратный клапан;

5 – водонапорный бак; 6 – пожарный насос; 7 – вентиль; 8 – запасной приемный резервуар; 9 – устройство для срыва вакуума; 10 – водяной пневматический бак; 11 – воздушный пневматический бак; 12 – компрессор; 13 – редукционный клапан.

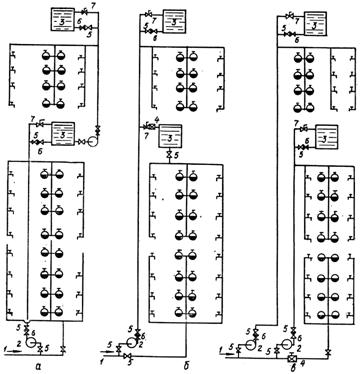

Рис. 16. Схемы зонного водоснабжения многоэтажных зданий подачи воды:

а – последовательной; б – общей; в – параллельной; 1 – ввод; 2 – насос;

3 – водонапорный бак; 4 – регулятор давления; 5 – задвижка или вентиль с ручным управлением; 6 – обратный клапан; 7 – задвижка с электроприводом.

Схемы зонного водоснабжения могут быть с последовательной подачей воды из более низкой зоны в более высокую (рис. 16, а), с подачей воды во все зоны одной группой насосов (рис. 16, б), с параллельной подачей воды во все зоны насосами различных групп (рис. 16, в).

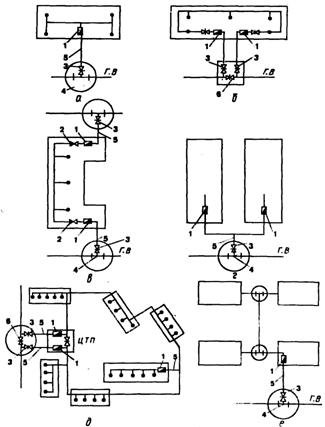

В настоящее время в качестве основной формы застройки городов принята система жилых микрорайонов. Снабжение водой таких микрорайонов обеспечивается через центральные тепловые пункты (ЦТП) по микрорайонной сети. Микрорайонная сеть (см. Рис. 17, д) состоит из ввода, соединяющего наружную водопроводную сеть со зданием ЦТП и квартальной сети, транспортирующей воду от ЦТП к внутренним сетям отдельных зданий. На больших квартальных сетях микрорайонов размещают также пожарные гидранты на расстоянии не более 150 м друг от друга. Микрорайонные сети прокладывают по внутриквартальным проездам параллельно зданиям на расстоянии 5–10 м. Для уменьшения затрат на ремонт и обслуживание инженерных коммуникаций трубы микрорайонной сети прокладывают в проходных или непроходных каналах и туннелях. Такие каналы устраивают от ЦТП к зданиям так, чтобы минимальное расстояние между стенами канала и зданием было не менее 5 м.

Рис. 17. Схемы водопроводных вводов:

а – тупиковый перпендикулярный; б – два ввода в здание от одной магистрали городского водопровода (Г. В); в – два ввода в здание от двух магистралей с двумя водомерными узлами; г – водопроводный на два здания; д – водопроводные в ЦТП микрорайона; е – водопроводный на группу малоэтажных зданий;

1 – водомерные узлы; 2 – обратные клапаны; 3 – запорная арматура;

4 – присоединение ввода к наружному водопроводу; 5 – вводы; 6 – разделительная задвижка.

2.3.3. Устройство вводов

Ввод – трубопровод, соединяющий наружную водопроводную сеть с водомерным узлом, установленным в здании или в центральном тепловом пункте. Здания, имеющие внутренние тупиковые сети и менее 12 пожарных кранов, присоединяют к наружным сетям одним вводом. Внутренние водопроводные сети в жилых зданиях высотой более 16 этажей, в зданиях, оборудованных зонным водопроводом, и в зданиях, в которых установлено более 12 пожарных кранов, присоединяют к наружным сетям не менее, чем двумя вводами. При устройстве двух и более вводов их подключают к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода.

На рис. 17 приведены основные схемы устройства вводов в здания. При устройстве двух и более вводов и установке в здании насосов для повышения давления во внутренней водопроводной сети вводы, как правило, объединяют перед насосами. При этом на соединительном трубопроводе устанавливают задвижку для возможности обеспечения водой каждого насоса от любого ввода. Вводы не объединяют, если на вводе имеются самостоятельные насосные установки.

2.4. Основные положения по эксплуатации

2.4.1. Основные задачи

Надежная работа систем водоснабжения зависит от качества выполнения монтажных работ и правильной эксплуатации систем.

Перед приемкой системы водоснабжения ее испытывают на давление, равное рабочему плюс 0,5 МПа (5 кгс/см2) в течение 10 мин. Снижение давления во время испытания допускается не более чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см). Испытание систем проводится без водоразборной арматуры. Система хозяйственно-противопожарного водоснабжения испытывается с водоразборной арматурой.

По результатам испытаний составляют акт, который вместе с актом скрытых работ, актом приемки и исполнительной документацией (рабочие чертежи системы, данные о расчетных расходах и давлениях и т. д.) передают эксплуатирующей организации.

Допускается испытание системы пневматическим давлением. При пневматическом испытании внутреннего водопровода сначала для обнаружения на слух дефектов ремонта в системе создают давление 0,15 МПа. После устранения дефектов систему испытывают пневматическим давлением 0,1 МПа, при этом давление не должно снижаться более чем на 0.01 МПа в течение 5 мин.

Основными задачами эксплуатации систем водоснабжения являются:

наблюдение за системами (трубопроводами, арматурой, насосными установками и устранение неполадок, вызывающих перебои в подаче воды потребителям;

контроль за потреблением воды и давлением на вводах и в системах, позволяющих выявить, а затем устранить потери воды;

предотвращение замерзания воды в трубопроводах системы и образование конденсата;

защита трубопроводов от коррозии и зарастания;

борьба с шумом, возникающим при работе систем.

При приемке системы канализации в эксплуатацию ее испытывают, наполняя водой до уровня пола первого этажа, если трубопроводы проложены в земле или подпольном канале, и на высоту этажа для трубопроводов, находящихся в конструкциях междуэтажных перекрытий и в санитарно-технических кабинах. Проверяют также исправность трубопроводов, действие санитарно-технических приборов и смывных устройств проливом воды.

Основными задачами эксплуатации систем канализации являются:

предотвращение засорения и замерзания сети;

устранение повреждений сети и оборудования;

предотвращение проникания газов из канализации в помещение.

2.4.2. Виды потерь воды. Меры сокращения непроизводительных расходов и утечек воды

Потери воды складываются из утечек и непроизводительных расходов. К утечкам относят постоянный проток воды через водоразборную арматуру. Непроизводительные расходы – это то количество воды, которое требуется сверх нормы для процедуры. Эти расходы обусловлены традициями (постоянный проток при пользовании) или техническими причинами (увеличение расхода при повышенных давлениях перед арматурой, потери воды при регулировке температуры и расхода воды через смесительную арматуру, слив охлажденной воды из системы горячего водоснабжения для получения воды необходимой температуры и т. д.).

Основным условием выявления потерь является правильная организация учета воды. Для этого необходимо правильно эксплуатировать водосчетчики, периодически их проверять. Показания водосчетчиков обычно снимаются ежемесячно и сравниваются с установленными нормами. Если фактическое водопотребление превышает норму, то выявляют причину потерь воды путем контрольного замера режима водопотребления: замеряют ночной расход, давление в системе до и после насосов, температуру воды в наиболее удаленных точках системы горячего водоснабжения и у водонагревателя.

Разность между общим перерасходом и количеством утечки характеризует непроизводительные расходы.

В зависимости от соотношения количества утечки и непроизводительных расходов намечают мероприятия по снижению потерь воды.

При больших утечках необходимо в первую очередь проводить текущий ремонт арматуры и систем, который может быть в зависимости от количества перерасхода следующий, %: до 10–профилактический частичный, от 10 до 25–профилактический общий, более 25–внеочередной.

Утечка воды через водоразборную арматуру выявляется при ее осмотре и ликвидируется заменой уплотнительных прокладок или сломанных и изношенных деталей арматуры. Наиболее часто нарушается герметичность поплавковых клапанов и спускной арматуры смывных бачков. Утечка через поплавковый клапан происходит по следующим причинам: изношена резиновая прокладка на поршне поплавкового клапана; негерметичность поплавка, в результате чего он через неплотности заполняется водой, масса его увеличивается, а подъемная сила, закрывающая клапан, уменьшается. Неправильная регулировка клапана, когда уровень воды при закрытии клапана поднимается выше перелива и происходит постоянная утечка через перелив. В связи с тем, что уровень воды, при котором закрывается клапан зависит от давления в сети, иногда наблюдаются повышение уровня воды в бачке выше перелива и утечки в ночное время, когда давление в сети увеличивается. Поэтому уровень воды в бачке следует регулировать вечером или ночью путем передвижения поплавка по вертикальной части рычага: при опускании поплавка уровень в бачке понижается и наоборот. Регулировать уровень воды изгибанием рычага не рекомендуется. Причиной утечки может быть и спускная арматура бачков.

Место утечек на трубопроводах выявляют осмотром, гидравлическим или пневматическим способом.

Для выявления места утечки гидравлическим способом в трубопроводах, лежащих ниже водомерного узла (магистрали при нижней разводке воды), закрывают задвижку на вводе и вентили на стояках и открывают контрольно-спускной кран, излишек воды спускают и наблюдают за уровнем воды в патрубке. Быстрое понижение воды свидетельствует об утечке на отключенных магистралях.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |