Самарский государственный аэрокосмический университет имени академика .

Кафедра: «Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей».

Тема № 1.

Основы теории авиационных турбовальных двигателей (ТВаД)

Учебное пособие.

(Компьютерный вариант)

Составил:

Пособие предназначено для студентов 2-го курса специальности 130300, изучающих конструкцию двигателя ТВ2-117 по дисциплине «Авиационная техника».

Размер файла: 511 кб.

Файл помещен в компьютере «Server» ауд. 113-5

Имя файла: E:\ ПОСОБИЯ \ ТВ2-117 \ ТЕМА1 \ теория. doc

Дата составления: 25 июня 2004 г.

Дата внесения изменений: 27 августа 2004 г.

Допущено для использования

в учебном процессе.

Протокол заседания кафедры «ЭЛАиД»

№ ______ от «___» ___________ 2004 г.

Самара 2004 г.

ВВЕДЕНИЕ

Потребности дальнейшего развития промышленного производства в Российской Федерации, освоение ее природных богатств требуют активного развития и применения вертолетной авиации. Вертолет, — на сегодня единственный летательный аппарат, не требующий аэродромов. Вертолеты транспортируют грузы и пассажиров в труднодоступные районы, с вертолетов вносятся минеральные удобрения, ведется борьба с вредителями сельскохозяйственных культур, на вертолетах доставляются вахты на буровые и нефтедобывающие установки, вертолеты используются для геологической разведки, аэрофотосъемки, патрулирования и борьбы с лесными пожарами, а также для выполнения сложных монтажных работ.

Первыми советскими вертолетами, широко применявшимися в народном хозяйстве, были вертолеты Ми-1 и Ми-4, начало серийного производства соответственно 1950 и 1952 годы. На вертолетах Ми-1 и Ми-4 были установлены поршневые двигатели. На рубеже 50-60-х годов в гражданскую авиацию стали поступать вертолеты Ми-6, Ми-2, Ми-8. Летно-технические характеристики этих вертолетов по сравнению с Ми-1 и Ми-4 резко возросли: скорость возросла почти в 2 раза, а полезная загрузка более чем в 4 раза, производительность, выраженная произведением полезной нагрузки на скорость, увеличилась в 8 раз. Это стало возможным благодаря совершенствованию конструкции и эксплуатационных качеств вертолета. Главная причина роста летно-технических характеристик вертолетов — применением на них газотурбинных двигателей (ГТД). В настоящее время газотурбинные двигатели применяются на большинстве отечественных и зарубежных вертолетов.

Газотурбинным двигателем называется двигатель, основными узлами которого являются: воздушный компрессор, камера сгорания и газовая турбина. На вертолетах нашли применение ГТД с двумя турбинами: турбина компрессора и свободная турбина. Турбина компрессора приводит во вращение компрессор, свободная турбина вырабатывает мощность необходимую для вращения несущего, рулевого винтов.

Огромный вклад в создание и развитие современной теории авиационных газотурбинных двигателей внес академик (1891—1968). В 1929 г. им была опубликована основополагающая работа «Теория воздушного реактивного двигателя», а последующие его работы явились развитием теории рабочего процесса и характеристик ГТД. Под руководством в ВВИА имени профессора была создана научно-методическая школа и написаны общепризнанные фундаментальные учебники по теории авиационных газотурбинных двигателей.

Значительные заслуги в развитии теории газотурбинных двигателей принадлежат профессорам , , А, В. Болгарскому, , и другим советским ученым.

К началу 30-х годов 20-го столетия учеными и изобретателями было предложено множество схем газотурбинных двигателей, была разработана теория их работы. Это стимулировало проведение исследований по практическому созданию авиационных газотурбинных двигателей.

Широкое применение ГТД в авиации стало возможным лишь с конца 40-х годов 20-го столетия (после окончания второй мировой войны), чему способствовали достижения теории и конструкции двигателей, а также достаточно высокий уровень авиационной металлургии и технологии. Первые ГТД устанавливались на самолеты. Это позволило значительно увеличить их скорость полета, дальность, полезную нагрузку.

Для всего последующего этапа развития авиационных ГТД характерной особенностью является улучшение их тяговых (мощностных) характеристик и экономичности. Это достигалось за счет комплексного совершенствования газодинамической схемы двигателей и параметров рабочего процесса, выразившегося в повышении уровней давления и температуры рабочего тела в двигателях. Следует отметить, что постоянное улучшение основных данных авиационных двигателей привело к значительной интенсификации всех процессов, протекающих в них, и к значительному усложнению конструкции. В свою очередь усложнение конструкции, широкое применение дорогостоящих конструкционных материалов (жаростойких и титановых сплавов), а также установка на двигатель большого числа систем, обеспечивающих его устойчивую работу и управление, привели к сильному увеличению стоимости двигателей. Все это выдвинуло в число первостепенных задач обеспечение надежности двигателей, существенно повысило требования к качеству технического обслуживания и эксплуатации авиационных двигателей.

Большой вклад в развитие авиадвигателестроения и создание высокоэффективных авиационных двигателей внесли коллективы отечественных конструкторских бюро, руководимые в разное время выдающимися учеными и конструкторами A. M. Люлька, , А. Г, Ивченко и другими.

Особенно необходимо выделить конструкторов внесших большой вклад в создание вертолетных ГТД:

— Соловьев его руководством в 1959г был разработан двигатель Д-25В (вертолет Ми-6);

— Изотов его руководством были разработаны двигатели:

- ГТД-350 в 1964г (вертолет Ми-2);

- ТВ2-117 в 1965г (вертолет Ми-8Т);

- ТВ3-117 в 1972г (вертолет Ми-8МТВ).

— Лотарев его руководством в 1982г был разработан самый мощный в мире вертолетный двигатель Д-136 (вертолет Ми-26).

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВИАЦИОННЫХ ГТД, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Как было сказано выше, газотурбинным двигателем называется двигатель, основными узлами которого являются: воздушный компрессор, камера сгорания и газовая турбина. ГТД является тепловой машиной, в которой химическая энергия топлива преобразуется или в кинетическую энергию газа, вытекающего из нее, в результате чего получается сила реакции (сила тяги), или в механическую работу на валу, которая используется для вращения воздушного винта самолета или винтов вертолета. ГТД, использующие первый принцип получения силы тяги, называются двигателями прямой реакции, а ГТД, использующие второй принцип, — двигателями непрямой реакции.

В настоящее время на летательных аппаратах применяются следующие типы газотурбинных двигателей:

— турбореактивный двигатель (ТРД);

— турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДФ);

— турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД);

— турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДДФ);

— турбовинтовой двигатель (ТВД);

— турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД);

— турбовальный двигатель (ТВаД).

ТРД, ТРДФ, ТРДД, ТРДДФ являются двигателями прямой реакции, ТВД, ТВВД, ТВаД — двигателями непрямой реакции.

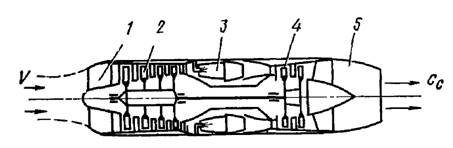

Турбореактивный двигатель (ТРД). Основными узлами ТРД (рис.1) являются: входное устройство (воздухозаборник), компрессор, камера сгорания, газовая турбина и выходное устройство (реактивное сопло).

Рис. 1. Схема ТРД:

1— входное устройство (воздухозаборник); 2 — компрессор; 3 — камера сгорания; 4 — газовая турбина; 5 — выходное устройство (реактивное сопло)

При работе двигателя воздух забирается из атмосферы и поступает со скоростью V во входное устройство и затем в компрессор двигателя. Ротор компрессора приводится во вращение от газовой турбины. Давление воздуха в компрессоре повышается в 4—15 и более раз. Из компрессора воздух поступает в камеру сгорания, где осуществляется горение топлива, в результате температура газа значительно возрастает. В настоящее время уровень температуры газов на входе в турбину ТРД достигает 1600 К.

В турбине часть потенциальной энергии газов (внутренней энергии и энергии давления) преобразуется в механическую работу, которая используется для привода компрессора, вспомогательных агрегатов и преодоления трения в подшипниках.

Давление газов в турбине понижается, понижается также и температура газов. Но величина давления и температуры газов на входе в реактивное сопло выше атмосферного. Поэтому газ в сопле движется с ускорением и скорость его истечения Сс значительно больше, чем скорость полета V. В результате такого изменения в двигателе количества движения рабочего тела и возникает сила тяги.

Турбореактивные двигатели были первыми ГТД, которые устанавливались на летательные аппараты. Это объясняется их относительной конструктивной простотой по сравнению с ГДД других типов, а значит, легкостью изготовления в серийном производстве. К двигателям такого типа относятся:

— РД-3М-500 (1952г) устанавливался на самолете Ту-104 (СССР);

— «Эвон Мк.531» (1955г.) устанавливался на самолете «Каравелла» (Франция);

— «Pratt & Whittney JT3D» (1958г) устанавливался на самолете Boeing-707 (США).

Как видим, все выше перечисленные самолеты поступили в эксплуатацию в 50-е годы прошлого столетия. В настоящее время ТРД не находят широкого применения на самолетах гражданской авиации. Их главные недостатки — небольшая величина силы тяги и низкая экономичность (большой расход топлива).

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания (ТРДФ) отличается от ТРД наличием дополнительной форсажной камеры сгорания (ФКС) между турбиной и соплом двигателя (рис.2).

При необходимости увеличить тягу двигателя в ФКС через форсунки подается дополнительное количество топлива. При сгорании топлива в ФКС происходит дополнительное увеличение температуры газа, его объема и, следовательно, возрастает скорость истечения газа из сопла (Сс) и тяга двигателя.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |