(26)

(26)

Проталкивание газа в канале осуществляется силами, обусловленными давлением газа. Давление газа в сечении «1» стремится увеличить скорость газа, давление в сечении «2» — снизить. Поэтому можно сказать, что работа проталкивания газа есть разность работ от сил давления газа в сечениях «1» и «2». С учетом формул (8) и (9) для единицы массы газа можно записать:

(27)

(27)

Тогда, с учетом (26) и (27) формула (25) примет вид:

(28)

(28)

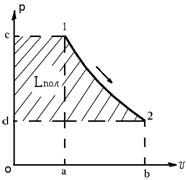

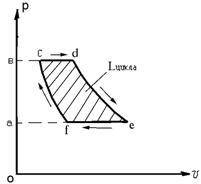

Преобразуем формулу (28), используя график зависимости р=f(v) (рис.17). На графике видно, что газ при движении из сечения «1» к сечению «2» (на графике точки 1 и 2) изменяет свои параметры. В частности, давление уменьшается (р¯), удельный объем увеличивается (v). Т. е. на графике показан процесс расширения газа.

Рис.17. Графическое изображение политропической работы движущегося газа

Работа расширения газа (Lрасш) может быть определена по формуле (26). Исходя из свойств интеграла можно сделать вывод, что Lрасш эквивалентна площади фигуры «a-1-2-b» в р-v координатах. Из анализа формулы (27) можно сказать, что Адавл.1 эквивалентна площади фигуры «о-с-1-а» и Адавл.2 — «o-d-2-b». С учетом сказанного и формулы (28) а также с учетом расположения фигур на рис. 17 можно записать:

(29)

(29)

Где S— площадь соответствующей фигуры на рисунке 17.

Сопоставив формулы (28) и (29) можно сделать вывод, что политропическая работа движущегося газа эквивалентна площади слева от графика р=f(v) (на рисунке 17 эта площадь заштрихована).

На рисунке 17 показан процесс расширения газа, в процессе которого газ отдает свою энергию (Lпол. расш >0). Если будет происходить процесс сжатия, газ будет потреблять (аккумулировать) энергию. При этом политропическая работа сжатия движущегося газа будет также эквивалентна площади слева от графика р=f(v), но величина этой работы отрицательна (Lпол. сжат.<0).

Предположим что, в процессе движения по замкнутому каналу газ циклически изменяет свои свойства, при этом имеет место, как процесс расширения, так и процесс сжатия. В этом случае политропическая работа циклически движущегося газа будет складываться из работы расширения и работы сжатия. Такая работа называется работой цикла и может быть определена по формуле:

(30)

(30)

Пример графика циклического изменения параметров газа показан на рисунке 18, направление графика показано стрелками. Из рисунка видно, что на участке «cdе» происходит расширение газа и на участке «efc» — сжатие. Применив выше приведенные рассуждения, запишем:

— Lпол. расш. эквивалентна площади фигуры «abde»;

— Lпол. сжат эквивалентна площади фигуры «abcf»;

Учитывая формулу (30) и равенство:![]() , можно сделать вывод, что работа цикла эквивалентна площади «cdef» (на рисунке заштрихована).

, можно сделать вывод, что работа цикла эквивалентна площади «cdef» (на рисунке заштрихована).

Так как любой термодинамический процесс можно представить, как совокупность процессов расширения и сжатия газа, можно сделать общий вывод, что работа цикла во всех случаях эквивалентна площади внутри графика циклического изменение параметров газа в р-v координатах

Рис.18. График циклического изменения параметров газа (пример)

На рисунке 18 показан процесс, при котором Lпол. расш. по абсолютной величине больше Lпол. сжат. При таком процессе газ, циклически изменяя свои параметры, производит работу. Причем, чем больше разница между работами расширения и сжатия газа, тем больше работа цикла, тем больше работы производится газом. Если Lпол. расш. по абсолютной величине будет меньше Lпол. сжат. газ потребляет энергию.

Отличить эти два графика можно по направлению стрелок: если стрелки ориентированы по часовой стрелке, газ производит работу, против — потребляет.

2.10. Пограничный слой

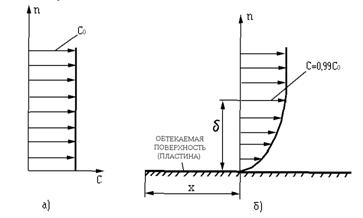

Наблюдения показывают, что при обтекании твердого тела, газ, находящийся в непосредственном соприкосновении с поверхностью, находится в состоянии покоя. Частицы газа вследствие вязкости прилипают к поверхности, их скорость равна нулю (рис.19). По мере удаления от поверхности тела по нормали к ней скорость газа возрастает до скорости основного потока (С0).

Рис. 19. К определению пограничного слоя:

а) — распределение скорости газа в потоке перед обтекаемой поверхностью; б) — распределение скорости газа по нормали (n) к обтекаемой поверхности

(d— толщина пограничного слоя)

Область течения, в которой скорость частиц газа изменяется от нуля на поверхности до скорости потока, называется пограничным слоем. Четкой верхней границы пограничного слоя нет. Поэтому за нее принимают такую границу, на которой скорость частиц газа отличается от местной скорости потока не более чем на 1%.

Расстояние по нормали к поверхности твердого тела до верхней границы пограничного слоя называется толщиной пограничного слоя (d). Толщина пограничного слоя зависит от скорости газа С0, его вязкости и от того, насколько удалена рассматриваемая нами точка от передней кромки обтекаемой поверхности (х). По мере удаления от передней кромки обтекаемой поверхности толщина пограничного слоя растет.

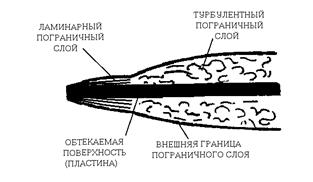

Для потоков вязких газов характерны два качественно отличных друг от друга режима течения в пограничном слое: ламинарный (слоистый) и турбулентный (неупорядоченный).

Ламинарным называется пограничный слой, в котором не происходит перемешивание слоев между собой (рис. 20). Турбулентным называется пограничный слой, в котором наблюдается перемешивание слоев в поперечном направлении, движение частиц носит неупорядоченный характер. При обтекании поверхности (пластины) непосредственно за передней кромкой образуется ламинарный пограничный слой, который впоследствии переходит в турбулентный. Толщина турбулентного пограничного слоя несколько больше чем ламинарного.

В проточной части газотурбинного двигателя имеет место турбулентный пограничный слой.

Рис. 20. Ламинарный и турбулентный пограничные слои

3. ПРИНЦИП РАБОТЫ ТВаД.

3.1. Основные требования, предъявляемые к ТВаД силовых установок вертолетов

Силовая установка современного вертолета состоит из двух турбовальных двигателей (ТВаД) и главного вертолетного редуктора, который суммирует мощности двигателей и обеспечивает привод несущего и хвостового винтов. Двигатели имеют противоположные направления выходных устройств и незначительные конструктивные особенности, обеспечивающие при необходимости их взаимозаменяемость. Применение в силовой установке двух двигателей повышает безопасность полета, так как при выключении одного из них второй обеспечивает продолжение полета или выполнение безопасной посадки.

Дальность и высота полета, скорость, экономичность и другие характеристики вертолета в значительной мере зависят от технических характеристик двигателей, входящих в состав его силовой установки. К числу основных требований, предъявляемых к вертолетным газотурбинным двигателям, относятся:

— надежность и долговечность, в течение заданного ресурса;

— высокая экономичность, определяемая расходом топлива;

— надежный запуск и хорошая приемистость;

— допустимый уровень вибрации и шума;

— малый вес и малые поперечные и продольные размеры;

— простота и удобство эксплуатации и технического обслуживания;

— малая стоимость изготовления и ремонта.

Полное выполнение всех этих требований практически невозможно, поэтому при проектировании и изготовлении двигателя обеспечивается выполнение наиболее важных из них. Обычно для каждого типа вертолета проектируются и изготовляются конкретные типы двигателей. Из анализа существующих схем привода несущего винта вертолета видно, что на современном этапе развития двигателестроения наиболее полно удовлетворяет требованиям, предъявляемым к силовому приводу, газотурбинный двигатель со свободной турбиной.

3.2. Основные узлы и системы ТВаД

Вертолетным газотурбинным двигателем называется газотурбинный двигатель, силовая (свободная) турбина которого развивает мощность, используемую для привода несущего винта. Принципиальная схема газотурбинного двигателя со свободной турбиной приведена на рис. 8. Основными узлами такого двигателя являются: входное устройство, компрессор, камера сгорания, турбина компрессора, силовая (свободная) турбина и выходное устройство. Основные системы: система приводов, маслосистема, топливная система, система регулирования и управления, Противообледенительная система, система запуска.

Входное устройство предназначено для подвода к двигателю необходимого количества воздуха из атмосферы с минимальными гидравлическими потерями. Конструктивно выполнено как сужающийся канал, являющийся составной часть капотов. При движении воздуха во входном устройстве, как в любом сужающемся канале, происходит увеличение скорости (С ), падение давления (р¯), снижение температуры (Т¯). Изменение параметров газа по проточной части ТВаД ТВ2-117 приведено на рисунке 21, численное значение величин параметров газа в проточной части приведено в таблице 1.

Компрессор предназначен для повышения давления воздуха. Компрессор конструктивно выполнен как лопаточная машина с вращающемся ротором. В компрессоре происходит повышение энергии воздуха (р, Т) за счет подводимой к его ротору механической энергии. Скорость потока в компрессоре несколько снижается. В компрессоре реализуется термодинамический процесс, приближенный к адиабатному. У вертолетных ТВаД обычно применяется осевой компрессор, т. е. воздух в компрессоре движется вдоль оси двигателя.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |