Горение топлива в ФКС возможно потому, что в основной камере сгорания «выгорает» только 30—40% кислорода, содержащегося в воздухе.

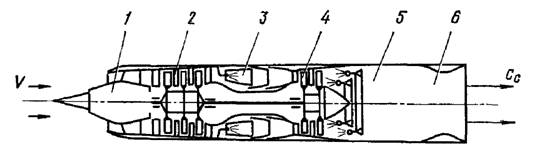

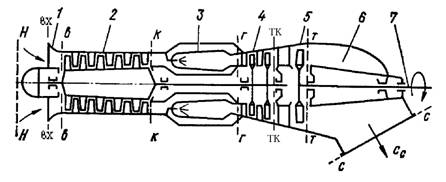

Рис. 2. Схема ТРДФ:

1— входное устройство (воздухозаборник); 2— компрессор; 3— основная камера сгорания; 4— газовая турбина; 5— форсажная камера сгорания; 6— выходное устройство (реактивное сопло)

Турбореактивный двигатель с форсажной камерой сгорания «Олимп-593» устанавливался на сверхзвуковом пассажирском самолете «Конкорд» (1969г) (Великобритания-Франция). Топливо в ФКС двигателя «Олимп 593» подавалось только при взлете и разгоне самолета до сверхзвуковых скоростей. На крейсерском режиме полета двигатель работал как ТРД.

Широкого применения ТРДФ на самолетах гражданской авиации не получил. Его главный недостаток — низкая экономичность.

Турбореактивный двухконтурный двигатель (ТРДД) в отличие от ТРД имеет два контура (две кольцевые проточные части): внешний и внутренний (рис.3). Одна часть воздушного потока, проходящего через воздухозаборник, попадает во внутренний контур и, как в ТРД, проходит через компрессор внутреннего контура, камеру сгорания, турбину и сопло внутреннего контура. Другая часть потока после сжатия в вентиляторе наружного контура направляется в сопло наружного контура, минуя камеру сгорания и турбину. Прокачка воздуха и сжатие его в наружном контуре производятся за счет затраты некоторой части мощности турбины внутреннего контура. Таким образом, наружный контур служит лишь для разгона поступающего в него воздушного потока, который не участвует в термодинамическом цикле внутреннего контура двигателя.

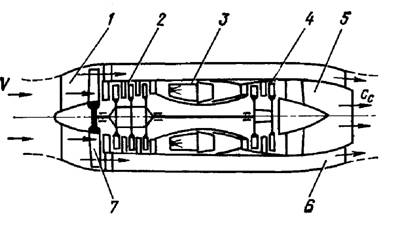

Рис. 3. Схема ТРДД:

1— входное устройство (воздухозаборник); 2— компрессор; 3— камера сгорания; 4— газовая турбина; 5— сопло внутреннего контура; 6— сопло наружного контура; 7— вентилятор

В настоящее время предложено и построено много конструкций ТРДД, отличающихся схемой компрессора и организацией выхода газов из двигателя.

Если сравнить ТРД с ТРДД, у которого внутренний контур по параметрам рабочего процесса одинаковый со сравниваемым ТРД, то скорость истечения газов из внутреннего контура ТРДД будет меньше, чем у ТРД, вследствие отбора турбиной у внутреннего потока в ТРДД большего количества энергии. Однако в ТРДД за счет передачи этого избыточного количества энергии в наружный контур через последний прокачивается большое количество воздуха и в результате тяга ТРДД получается больше, а экономичность лучше, чем у ТРД.

ТРДД нашли широкое применение в гражданской авиации. Большинство современных самолетов оснащены двигателями этого типа. Например:

— двигатель Д-36 устанавливается на самолетах Як-42, Ан-74;

— двигатель Д-18 устанавливается на самолетах Ан-124, Ан-225;

— двигатель ПС-90 устанавливается на самолетах Ту-204, Ил-96-300, Ил-76МФ;

— двигатель НК-8 устанавливается на самолетах Ил-62, Ту-154.

А также многие другие двигатели и их модификации. Всего на самолетах гражданской авиации России применяются более 12 разновидностей ТРДД. Широко применяются ТРДД и на самолетах иностранных авиакомпаний.

Турбореактивные двухконтурные двигатели с форсажной камерой сгорания (ТРДДФ) отличается от ТРДД наличием дополнительной форсажной камеры сгорания (ФКС) между турбиной и соплом двигателя (рис.4). Применяются на сверхзвуковых летательных аппаратах, обеспечивая кратковременное получение больших сверхзвуковых скоростей полета и меньший (по сравнению с ТРДФ) расход топлива при полетах с умеренными скоростями на нефорсированных режимах.

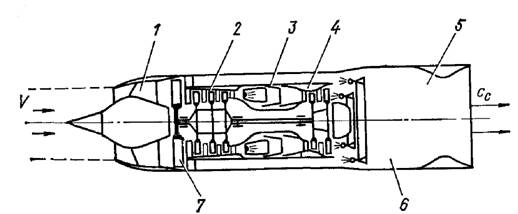

Рис. 4. Схема ТРДДФ:

1— входное устройство (воздухозаборник); 2— компрессор; 3— основная камера сгорания; 4— газовая турбина; 5— форсажная камера сгорания; 6— выходное устройство (реактивное сопло); 7 — вентилятор

Широкого применения ТРДДФ на самолетах гражданской авиации не получил. Его главные недостатки — низкая экономичность при включенной ФКС и недостаточная тяга на сверхзвуковых скоростях полета при выключенной ФКС.

Как исключение, ТРДДФ НК-144 устанавливался на советском сверхзвуковом пассажирском самолете Ту-144 (1968г). Причем, топливо в ФКС подавалось в течение всего крейсерского режима полета. Это приводило к большому расходу топлива и, как следствие, к снижению дальности полета.

Турбовинтовой двигатель (ТВД) (рис.5) является двигателем непрямой реакции, т. е. сила тяги, в основном, создается воздушным винтом (рис.6), который приводится во вращение от ротора двигателя.

В результате реализации рабочего процесса в ТВД получается работа, большая часть которой сообщается тянущему воздушному винту и лишь небольшая ее часть приходится на кинетическую энергию уходящих из двигателя газов. В результате этого большая часть силы тяги ТВД (85—90%) создается воздушным винтом, а остальная часть—потоком газов, истекающих из двигателя.

В отличие от ТРД в ТВД расширение газов почти полностью происходит в турбине (давление газов за турбиной ТВД меньше, чем в ТРД), а ее мощность расходуется на вращение компрессора, агрегатов и воздушного винта. Давление газов за турбиной близко к атмосферному и поэтому вместо реактивного сопла у ТВД устанавливается выхлопной патрубок, который служит в основном для отвода газов в атмосферу.

Для повышения КПД воздушного винта он должен вращаться с угловой скоростью значительно меньшей, чем ротор двигателя. Поэтому привод винта в ТВД осуществляется через редуктор.

Благодаря применению воздушного винта при одинаковом расходе воздуха через двигатели и топлива на режиме взлета тяга ТВД приблизительно в 3—5 раз выше тяги ТРД. Однако при прочих равных условиях ТВД вместе с воздушным винтом получается в 3—4 раза тяжелее ТРД и, кроме того, при больших дозвуковых скоростях полета тяга ТВД резко уменьшается, что вызвано снижением КПД воздушного винта. Несмотря на это, ТВД обеспечивают лучшие, чем ТРД, данные летательных аппаратов на средних дозвуковых скоростях.

ТВД получили широкое применение на самолетах гражданской авиации, они устанавливаются, преимущественно, на самолеты местных воздушных линий и на транспортные самолеты.

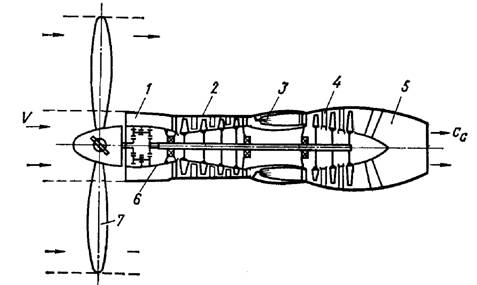

Рис. 5. Схема самолетного ТВД:

1— входное устройство; 2— компрессор; 3— камера сгорания; 4— газовая турбина; 5— выходное устройство; 6— редуктор; 7— воздушный винт

Рис. 6. Воздушный винт

Например:

— двигатель Аи-24 устанавливается на самолете Ан-24;

— двигатель Нк-12 устанавливается на самолете Ан-22;

— двигатель Аи-20 устанавливается на самолете Ан-12.

Широко применяются ТВД и на самолетах иностранных авиакомпаний.

Турбовинтовентиляторный двигатель (ТВВД) — разновидность турбовинтового двигателя, в котором вместо обычного воздушного винта применён винтовентилятор (рис.7). На одном валу может быть несколько. винтовентиляторов, расположенных друг за другом и вращающихся в одну сторону или в противоположные. Винтовентилятор имеет высокий КПД в области высоких дозвуковых скоростей полёта. Он соединён с валом турбины двигателя через редуктор. Применение ТВВД в гражданской авиации в связи с высоким значением его полётного КПД, что позволяет при больших дозвуковых скоростях полёта снизить удельный расход топлива на 15—20% по сравнению с ТРДД, имеющим одинаковый с ТВВД уровень технического совершенства. Применение винтовентилятора вместо винта позволяет снизить уровни шума и вибраций в салоне самолёта.

Рис.7. Винтовентилятор

Работы по созданию ТВВД начались в 80-х гг. прошлого столетия. В настоящее время серийно изготавливается ТВВД Д-27, который устанавливается на самолет Ан-70.

Турбовальный двигатель (ТВаД) является основным типом двигателя для вертолетов. Турбовальный двигатель со свободной турбиной (рис.8) имеет две механически не связанные турбины.* Одна турбина предназначена для привода компрессора, вторая — для привода винтов вертолета и других агрегатов. Такая схема двигателя обладает тем достоинством, что позволяет независимо изменять режимы работы турбокомпрессора и несущего винта вертолета. Передача мощности к винтам осуществляется через главный редуктор вертолета.

Турбовальные двигатели применяются почти на всех современных вертолетах: двигатель Д-25В (вертолет Ми-6), ГТД-350 (вертолет Ми-2), ТВ2-117 (вертолет Ми-8Т), ТВ3-117 (вертолет Ми-8МТВ), Д-136 (вертолет Ми-26).

Широко применяются ТВаД и на вертолетах иностранных авиакомпаний.

Рис. 8. Схема турбовального ГТД:

1— входное устройство; 2— компрессор; 3— камера сгорания; 4— турбина компрессора; 5— турбина винта (свободная турбина); 6— выходное устройство; 7 — вал отбора мощности

На примере ТВаД рассмотрим характерные сечения газотурбинного двигателя:

— «Н» сечение невозмущенного потока, в этом сечении параметры воздуха соответствуют атмосферным;

— «Вх» сечение на входе во входное устройство двигателя;

— «В» сечение на входе в компрессор двигателя;

— «К» сечение на выходе из компрессора двигателя, вход в камеру сгорания;

— «Г» сечение на выходе камеры сгорания двигателя, вход в турбину;

— «ТК» сечение на выходе из турбины компрессора (перед свободной турбиной);

— «Т» сечение на выходе из турбин двигателя, вход в выходное устройство;

— «С» сечение на выходе из двигателя.

Буквы, обозначающие сечения двигателя, используются в качестве индекса при обозначении величин, характеризующих параметры газа. Например, СС — скорость истечения газа на выходе из двигателя, РК — давление газа за компрессором двигателя и. т.д.

На рис.9 показаны области применения различных типов ГТД по скорости и высоте полета

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |