Так, по данным наблюдения у больных обеих групп отмечалось увеличение передне-заднего размера левого предсердия ко II визиту на 9,86 и 14,60% соответственно, к III визиту на 10,99 и 29,20% соответственно (p>0,05).

Увеличение ИКДР ЛЖ чаще всего встречалось у лиц с прогрессирующим типом течения ХСН как через 60,3±11,7 (р<0,001), так и через 120,2±13,5 месяцев наблюдения (р<0,05).

У пациентов I группы ко II визиту определялось некоторое уменьшение ИКДР ЛЖ на 0,98% и ИКСР на 3,96%. Однако к III визиту у данных больных стала отмечаться тенденция к незначительному увеличению указанных показателей на 1,45 и 3,08% соответственно.

Увеличение ИКСР ЛЖ на протяжении периода исследования было характерно пациентам с прогрессирующим типом течения ХСН (р<0,01).

Увеличение ИКДО ЛЖ и ИКСО ЛЖ чаще наблюдалось у лиц с прогрессирующим типом течения ХСН как через 60,3±11,7 (р<0,01), так и через 120,2±13,5 месяцев наблюдения (р<0,001). Так, ко II визиту у указанной группы больных выявлен рост ИКДО ЛЖ на 22,45%, ИКСО ЛЖ на 27,84%, к III визиту ИКДО ЛЖ на 36,80%, ИКСО ЛЖ на 68,69% от исходных значений соответствующих показателей.

У пациентов со стабильным течением ХСН ко II и III визитам также определялось увеличение ИКДО ЛЖ на 12,91 и 14,21% соответственно, но достоверно менее выраженное по сравнению с аналогичным показателем в группе больных с прогрессирующим течением ХСН.

Прогрессивное снижение фракции выброса ЛЖ было характерно пациентам с прогрессирующим типом течения ХСН как через 60,3±11,7 (р<0,001), так и через 120,2±13,5 месяцев наблюдения (р<0,05), в то время как у больных со стабильным течением ХСН установлено увеличение фракции выброса ЛЖ ко II визиту на 16,70%, к III визиту на 3,90% от исходных значений.

На протяжении всего периода наблюдения отмечались статистически значимые различия между динамикой средних значений ОТС ЛЖ обеих групп больных (р<0,001). Если во II группе пациентов наблюдалось постепенное уменьшение ОТС ЛЖ (ко II визиту на 10,53%, к III визиту на 23,68%), то во I группе исследуемых напротив, отмечалось увеличение средних значений ОТС ЛЖ.

Увеличение ИММЛЖ было характерным для пациентов обеих групп на протяжении всего периода наблюдения. Вместе с тем, у исследуемых со стабильным течением ХСН нарастание ИММЛЖ было достоверно больше через 60,3±11,7 месяцев наблюдения (р<0,05).

Достоверные отличия ко II визиту между двумя группами больных наблюдались и в динамике индекса сферичности как в систолу, так и в диастолу (р<0,01).

Через 120,2±13,5 месяцев после развития ОИМ статистически значимые различия динамики диастолического и систолического индексов сферичности исчезли (p>0,05). Достоверные отличия между динамикой средних значений миокардиального стресса в диастолу и систолу у исследуемых обеих групп отмечались как через 60,3±11,7 (р<0,001), так и через 120,2±13,5 месяцев наблюдения (р<0,05).

У пациентов со стабильным течением ХСН в процессе исследования через 60,3±11,7 месяцев наблюдения установлена достоверная положительная корреляция динамических изменений суммарной амплитуды зубцов R и индекса массы миокарда ЛЖ (r=+0,69; p<0,05), относительной толщины стенок ЛЖ (r=+0,64; p<0,05), фракции выброса ЛЖ (r=+0,56; p<0,05).

Кроме того, выявлена отрицательная взаимосвязь динамических изменений суммарной амплитуды зубцов R и миокардиального стресса в диастолу (r=-0,72; p<0,05), в систолу (r=-0,68; p<0,05).

У пациентов с прогрессирующим течением ХСН обращает на себя внимание существование прямой связи между динамикой SumQS и ИКДР ЛЖ (r=+0,58; p<0,05), ИКСР ЛЖ (r=+0,63; p<0,05), ИКСО ЛЖ (r=+0,50; p<0,05), ИММЛЖ (r=+0,61; p<0,05), индексом сферичности ЛЖ в диастолу (r=+0,63; p<0,05), миокардиальным стрессом в диастолу (r=+0,52; p<0,05).

Между динамикой SumQS и относительной толщины стенок ЛЖ обнаружена обратная зависимость – чем больше прирост SumQS, тем меньше ОТС ЛЖ (r=-0,58; p<0,05). Кроме того, установлена достоверная отрицательная корреляция динамики SumR с миокардиальным стрессом в диастолу (r=-0,52; p<0,05). Таким образом, ЭКГ-критерии дезадаптивного типа ремоделирования ЛЖ ассоциируются с прогрессирующей дилатацией, сферификацией полости ЛЖ с истончением его стенок, нарастанием миокардиального стресса.

Определение диагностической чувствительности и специфичности ЭКГ-предиктора дезадаптивного ремоделирования ЛЖ

В качестве верифицирующего метода использовалась трансторакальная эхокардиография, в частности, такой ее показатель как индекс конечно-диастолического объема ЛЖ>71,7 мл/м2, определяемый в ранний постинфарктный период (через 6 месяцев после развития ИМ) (, 2008).

Для разных точек разделения было построено несколько четырехпольных таблиц, по каждой из которых рассчитывались значения диагностической чувствительности и специфичности.

Оптимальной точкой разделения ЭКГ-предикторов ремоделирования ЛЖ (отношения динамических изменений SumQS к SumR при их одновременном увеличении) явилось значение 0,87, определяющее адаптивный и дезадаптивный характер постинфарктного ремоделирования ЛЖ.

При появлении ЭКГ-предикторов дезадаптивного ремоделирования ЛЖ ХСН развивалась в среднем через 32,75 ±10,5 месяцев, при возникновении ЭхоКГ-предикторов дезадаптивного ремоделирования ЛЖ – в среднем через 14,18±6,54 месяцев.

У 71,7% пациентов с инфарктом миокарда с зубцом Q ЭКГ- предикторы дезадаптивного ремоделирования ЛЖ предшествовали структурно-геометрическому ремоделированию в среднем за 21,16±9,24 месяца.

Оценка выживаемости больных ИМ с зубцом Q в зависимости от ЭКГ – критериев ремоделирования ЛЖ

К концу периода наблюдения вследствие сердечной патологии скончались%) пациентов. Под смертью, связанной с патологией сердца, подразумевалась смерть от следующих причин: внезапная сердечная смерть (ВСС), ХСН и тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА). Смерть, не связанная с заболеваниями сердца, наступила также у%) больных, чаще вследствие острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК), новообразований и несчастных случаев.

В первый год (0-12 месяцев) после ИМ основной причиной летального исхода была ВСС. Со второго по пятый годы (13-60 месяцы) в качестве причины смерти наблюдались по убыванию: ХСН, несчастные случаи, новообразования, одинаково часто – ВСС, ОНМК и ТЭЛА. Необходимо подчеркнуть, что максимальное количество летальных исходов приходилось на четвертый и пятый годы после перенесенного ИМ (37-60 месяцы). В 8-10-е годы после ИМ (85-120 месяцы) доминирующей причиной смерти больных остается ХСН, далее следует ОНМК по ишемическому типу и новообразования.

Проанализированы причины летальных исходов в группах с ЭКГ-критериями адаптивного (первая группа) и дезадаптивного (вторая группа) ремоделирования ЛЖ. Оказалось, что достоверных различий по основному ряду причин фатальных исходов не получено. Исключением является ХСН. Число умерших вследствие этой причины было достоверно больше во второй группе, нежели в первой (р=0,04).

Таким образом, в обеих группах наиболее частой причиной летальных исходов была ХСН, причем статистически значимо более распространенная в группе больных с ЭКГ-критериями дезадаптивного ремоделирования ЛЖ.

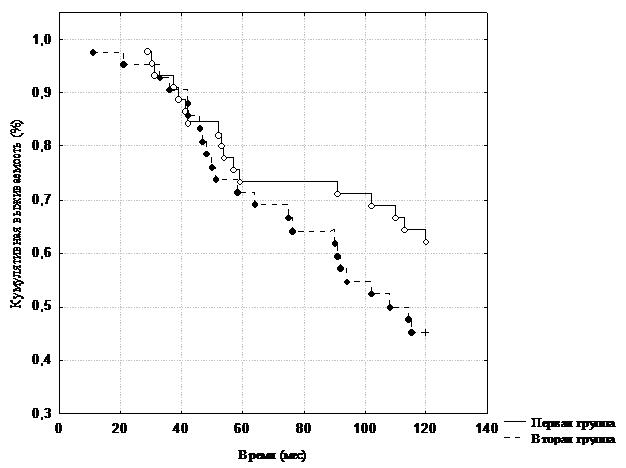

Для оценки выживаемости пациентов групп с ЭКГ-критериями адаптивного (первая группа) и дезадаптивного ремоделирования ЛЖ (вторая группа) использовалось построение кривых Каплана-Мейера.

Согласно полученным данным на протяжении всего периода наблюдения статистически значимых различий общей выживаемости больных обеих групп не отмечается (р=0,18, тест Жехана-Уилкоксона) (рис. 1).

Расхождение кривых выживаемости появляется с 59 месяца наблюдения и увеличивается в последующие месяцы.

Общая кумулятивная выживаемость пациентов первой и второй групп к 59,4 месяцам наблюдения составила соответственно – 73,3 и 71,4%, к 120,0 месяцам наблюдения – 64,4 и 45,2% соответственно.

Общая выживаемость больных групп с ЭКГ-критериями адаптивного (первая группа) и дезадаптивного ремоделирования ЛЖ (вторая группа) представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Кумулятивная выживаемость больных в зависимости от ЭКГ-критериев ремоделирования ЛЖ (по Каплану-Мейеру)

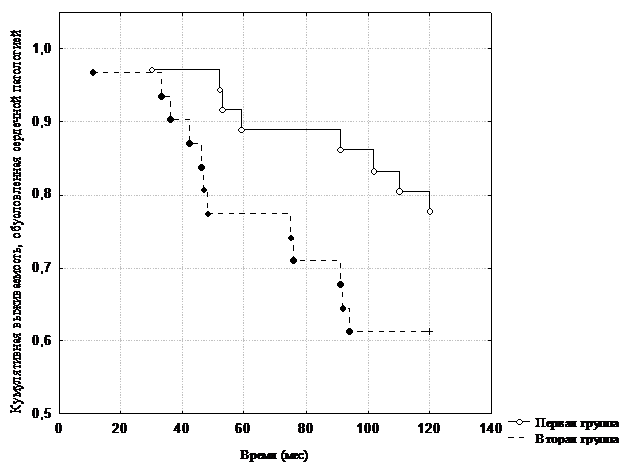

Изучение десятилетней выживаемости больных Q-ИМ, обусловленной сердечной патологией, в зависимости от ЭКГ-критериев ремоделирования

Из исследуемых группы с ЭКГ-критериями адаптивного ремоделирования ЛЖ (первая группа) вследствие патологии сердца скончались 8 пациентов (22,2%), из группы с ЭКГ-критериями дезадаптивного ремоделирования ЛЖ (вторая группа) – 12 лиц (38,7%).

Летальность, связанная с сердечной патологией, в группе пациентов с ЭКГ-критериями адаптивного ремоделирования ЛЖ была обусловлена ХСН (62,5%), ТЭЛА (25%), ВСС (12,5%). Среди причин аналогичного показателя в группе с ЭКГ-критериями дезадаптивного ремоделирования ЛЖ были ХСН (75%), ТЭЛА (8,3%), ВСС (16,7%).

После выведения из обеих групп пациентов, скончавшихся от заболеваний, не связанных с патологией сердца, отмечается повышение выживаемости в первой группе с различием, близким к статистически значимому (p< 0,08, тест Жехана-Уилкоксона).

Выживаемость, обусловленная патологией сердца, у больных групп с ЭКГ-критериями адаптивного (первая группа) и дезадаптивного ремоделирования ЛЖ (вторая группа) представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Кумулятивная выживаемость больных, обусловленная сердечной патологией, в зависимости от ЭКГ-критериев ремоделирования ЛЖ

(по Каплану-Мейеру)

Показатель выживаемости больных Q-ИМ, связанной с сердечной патологией, составил к 59,4 месяцам наблюдения для первой и второй групп 88,9 и 77,4% соответственно, к 120,0 месяцам наблюдения – 80,6 и 61,3% соответственно.

В оценке выживаемости, связанной с сердечной патологией, получены различия, близкие к статистически значимым. Исходя из этого, существует возможность применения ЭКГ-критериев ремоделирования ЛЖ в составе комплексных моделей прогнозирования исходов инфаркта миокарда, в частности, развития ХСН и летальных исходов вследствие нее.

По десятилетней выживаемости, обусловленной патологией сердца, достоверных различий между молодыми (моложе 65 лет) и пожилыми (старше 65 лет) пациентами не обнаружено.

Выводы

1. ЭКГ-критерием адаптивного ремоделирования ЛЖ у больных после ИМ с зубцом Q является доминирующий прирост суммарной амплитуды зубцов R над суммарной амплитудой зубцов QS в среднем отношении QS/R – 0,06 [95% ДИ 0,02-0,56]. ЭКГ-предиктором дезадаптивного ремоделирования ЛЖ является доминирующий прирост суммарной амплитуды зубцов QS над суммарной амплитудой зубцов R ≥ 0,87 в среднем отношении QS/R – 2,24 [95% ДИ 0,98-18,43].

2. Установлена положительная зависимость ЭКГ-критериев адаптивного ремоделирования ЛЖ с увеличением индекса массы миокарда ЛЖ (r=+0,69; p<0,05), относительной толщины стенок ЛЖ (r=+0,64; p<0,05), фракции выброса ЛЖ (r=+0,56; p<0,05) и отрицательная зависимость с миокардиальным стрессом в диастолу (r=-0,72; p<0,05) и систолу (r=-0,68; p<0,05).

Обнаружена прямая взаимосвязь ЭКГ-предикторов дезадаптивного ремоделирования ЛЖ с ИКДР ЛЖ (r=+0,58; p<0,05), ИКСР ЛЖ (r=+0,63; p<0,05), ИКСО ЛЖ (r=+0,50; p<0,05), ИММЛЖ (r=+0,61; p<0,05), индексом сферичности ЛЖ в диастолу (r=+0,63; p<0,05), миокардиальным стрессом в диастолу (r=+0,52; p<0,05), обратная взаимосвязь с относительной толщиной стенок ЛЖ (r=-0,58; p<0,05).

3. При появлении электрокардиографических предикторов дезадаптивного ремоделирования ЛЖ ХСН развивается через 32,75 ±10,5 месяцев, эхокардиографических критериев ремоделирования ЛЖ – через 14,18±6,54 месяцев.

4. Достоверных различий выживаемости больных инфарктом миокарда с зубцом Q в зависимости от ЭКГ-критериев ремоделирования ЛЖ не обнаружено (p>0,05).

Практические рекомендации

1. Для прогнозирования постинфарктного ремоделирования ЛЖ следует подсчитать на ЭКГ отношение динамических изменений суммарной амплитуды зубцов QS к суммарной амплитуде зубцов R. В случае преобладания прироста суммарной амплитуды QS над увеличением суммарной амплитуды зубцов R в отношении QS/R≥0,87, прогнозируется дезадаптивный характер ремоделирования ЛЖ и проводится активная медикаментозная коррекция с целью предупреждения ремоделирования ЛЖ, и соответственно, развития ХСН.

Список работ, опубликованных по теме диссертации:

1. Хайрутдинова критерии ремоделирования левого желудочка у больных после перенесенного инфаркта миокарда с зубцом Q / , // Практическая медицина. – 2011. – № 4(52). – С. 75-79.

2. Хайрутдинова тромболитической терапии на клинико-инструментальные показатели ремоделирования левого желудочка в отдаленном периоде у больных острым инфарктом миокарда с зубцом Q / // Казанский медицинский журнал. – 2012. – № 5. – С. 777-782.

3. Клинико-инструментальные показатели ремоделирования левого желудочка в оценке отдаленных исходов у больных инфарктом миокарда с зубцом Q / // Материалы Российского национального конгресса кардиологов. – М., 2012. – С. 447-448.

4. Хайрутдинова критерии ремоделирования левого желудочка в оценке выживаемости больных Q-позитивным инфарктом миокарда / // Казанский медицинский журнал. – 2013. – № 2. – С. 168-175.

Список сокращений:

АДд – диастолическое артериальное давление

АДс – систолическое артериальное давление

ВНОК – всероссийское научное общество кардиологов

ВСС – внезапная сердечная смерть

ИКДО ЛЖ – индекс конечного диастолического объема левого желудочка

ИКДР ЛЖ – индекс конечного диастолического размера левого желудочка

ИКСО ЛЖ – индекс конечного систолического объема левого желудочка

ИКСР ЛЖ – индекс конечного систолического размера левого желудочка

ИМ – инфаркт миокарда

ИММЛЖ – индекс массы миокарда левого желудочка

ИСд – индекс сферичности в диастолу

ИСс – индекс сферичности в систолу

КДО ЛЖ – конечный диастолический объем левого желудочка

КДР ЛЖ – конечный диастолический размер левого желудочка

КСО ЛЖ – конечный систолический объем левого желудочка

КСР ЛЖ – конечный систолический размер левого желудочка

ЛЖ – левый желудочек

ЛП – левое предсердие

ММЛЖ – масса миокарда левого желудочка

МСд – миокардиальный стресс в диастолу

МСс – миокардиальный стресс в систолу

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения

ОССН – общество специалистов по сердечной недостаточности

ОТС ЛЖ – относительная толщина стенок левого желудочка

ТЗС ЛЖ – толщина задней стенки левого желудочка

ТМЖП – толщина межжелудочковой перегородки

ТЭЛА – тромбоэмболия легочной артерии

ФВ – фракция выброса

ФК – функциональный класс

ХСН – хроническая сердечная недостаточность

ЭАС – электрическая активность сердца

ЭКГ – электрокардиограмма

Эхо КГ – эхокардиография

∆ – динамические изменения

D – dorsalis

Q-ИМ – инфаркт миокарда с зубцом Q

SumQRS – суммарная амплитуда зубцов QRS в модуле

SumQS – суммарная амплитуда зубцов QS

SumR – суммарная амплитуда зубцов R

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 |