Таблица 25. Фрагмент индивидуальной карты мониторинга послеоперационного периода пациента кардиохирургического профиля.

Факторы риска | ПИО/ ЭЛИ | |||||||||||||

Дооперационные | Интраоперационные | Послеоперационные | ||||||||||||

Инфекция | Анамнез (Сах. диабет, щит. железа) | Повторные операции | Длительность ИК | Кровотпотеря | Реторакотомия | Механическая поддержка кровообращения | Длительность ИВК | Респираторный дистресс-синдром | ПОН | Энцефалопатия | Длительность пребывания в ОРИТ | Исход госпитального периода, длительность п/о койко-дня, длительность антибиотикотерапии | ||

Ф. И.О. | Отделение | Хирург | Дата операции | Наименование операции | ||||||||||

1 неделя | 2 неделя | 3 неделя | 4 неделя | |||||||||||

Результаты лабораторных исследований: | ||||||||||||||

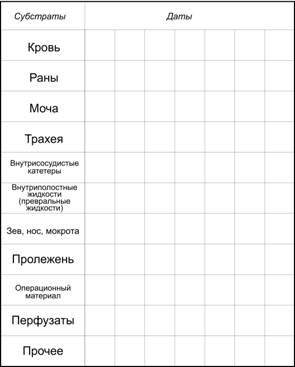

Таблица 26 Лист бактериологического обследования пациента.

Кроме того, все данные бактериологических исследований клинического материала, вносят в принятую в России компьютерную программу (Скала). Статистическая обработка информации компьютерных баз осуществляется с необходимой периодичностью в заданных аспектах. Таким образом, доступными для анализа в реальном времени являются данные по спектру флоры, выделяемой из клинических субстратов и внешней среды стационара, данные по чувствительности микрофлоры к антибиотикам и фагам. При этом, панель для оценки активности антибиотиков включает 20-30 наименований, охватывая не только антибиотики, имеющиеся в стационаре, но и представителей практически всех групп антибиотиков, зарегистрированных в РФ. Кроме того, оценивается чувствительность выделенных культур к выпускаемым в России фагам. Обработка компьютерных данных, получаемых при санитарно-бактериологических и эпидемиологических исследованиях, дает возможность выявления значимости резервуаров госпитальной флоры и используемых методов их деконтаминации.

Результаты работы, связанной с решением научно-практических вопросов создания эффективного инфекционного контроля в стационаре, показали, что особую значимость и целесообразность для снижения ГСИ имеет практика использования индивидуальных карт пациентов. Индивидуальная карта, которая заводится на каждого кардиохирургического пациента, поступающего для проведения операции на открытом сердце, исторически была первой информационной формой, эффективность внедрения которой для целей инфекционного контроля подтверждена практикой многолетней работы. В карте заполняются графы, которые включают данные о наличии контролируемых факторов риска. В течение всего госпитального периода, ежедневно в карте фиксируется температура пациента и назначаемые антибиотики (наименование, дозы и режим введения), результаты проводимых клинико-бактериологических исследований, в том числе и санитарно-бактериологических исследований. Таким образом, индивидуальная карта содержит на каждый момент времени информацию, необходимую для принятия обоснованных решений по стратегии и тактике ведения пациента, в частности необходимость проведения дополнительных и целенаправленных клинических и лабораторных исследований, выборе и проведении мероприятий по профилактике ГСИ, коррекции антибактериальной терапии.

Действенным средством решения вопросов инфекционного контроля является ежедневно проводимый целенаправленный отбор и мониторинг субъектов и объектов, находящихся на данный момент в так называемой горячей зоне или зоне повышенного риска ГСИ. К критериям отбора пациентов относятся: повышение температуры тела выше 37,40С; получение результатов положительных высевов любых клинических субстратов пациента, повышенные лабораторные показатели активности воспаления, уровня средних молекул, прокальцитонина, пребывание прооперированных пациентов в отделении реанимации более суток.

Разработанная и обычно используемая тактика работы с пациентами группы повышенной контаминации и риска развития ГСО включает активное посещение пациента, консультацию с лечащим врачом, анализ используемой антибактериальной и противовоспалительной терапии, назначения с целью уточнения диагноза, клинико-лабораторных анализов, включая бактериологические. При необходимости, по принятой в стационаре схеме, проводят санитарно-эпидемиологическое обследование. Существенной особенностью, позволяющей повысить информативность бактериологического исследования крови, является организация круглосуточной доступности термостата для флаконов с пробами крови, что определяет реальную возможность взятия крови для бактериологического исследования на момент повышения температуры, не ограничиваясь утренним, так называемым плановым, анализом.

Наш опыт показывает важность работы в стационаре системы инфекционного контроля. При этом схемы и правила функционирования системы инфекционного контроля должны разрабатываться с учетом особенностей профиля стационара, особенностей хирургических операций и контингента больных, особенностей используемых диагностических и лечебных технологий, особенностей спектра и чувствительности к антибиотикам госпитальной флоры. Поддержание системы инфекционного контроля является основой для создания в стационаре контролируемых условий, обеспечивающих в течение госпитального периода эффективность предупреждения, возникновения, а также снижения уровня послеоперационных осложнений бактериальной природы у пациентов трансплантологического и кардиохирургического профиля.

Результаты проведенной работы позволяют сделать заклбчение, что на современном этапе принцип решения проблемы предупреждения послеоперационных инфекций в трансплантологии и кардиохирургии нуждается в реформировании. Нестандартного решения требуют вопросы, относящиеся к трем основным блокам, определяющим факторы риска развития послеоперационных инфекционных осложнений. Первый включает факторы, характеризующие особенности поддержания и обеспечения соматического состояния пациента на различных этапах госпитального периода. Второй блок объединяет факторы, определяющие биологическую опасность госпитальной флоры и неблагоприятной экологии внешней среды, определяющей возможность массивной контаминации внутренних сред организма в процессе пребывания пациентов в отделении реанимации при использовании диагностической и лечебной аппаратуры, а также различных предметов медицинского назначения, непосредственно контактирующих со слизистыми оболочками и кожными покровами пациента. Третий блок определяется факторами, зависимыми от реальной эффективности и адекватности используемых в стационарах программ и схем инфекционного контроля, эпидемиологических и лечебных мероприятий, предназначенных для создания условий предупреждения ГСО послеоперационного периода для каждого конкретного пациента. Не вызывает сомнения, что решение проблем эпидемиологии и профилактики ГСИ в кардиохирургии и трансплантологии связано с возможностями использования принципов системного подхода, что обеспечит интеграцию возможностей в различных аспектах решения проблемы.

ВЫВОДЫ:

1. Частота послеоперационных инфекционных осложнений в стационарах трансплантологического и кардиохирургического профиля составляет 5-20 % от количества операций, проведенных в условиях искусственного кровообращения. Частота гнойно-септических инфекций бактериальной природы на госпитальном этапе не отличается у кардиохирургических пациентов и реципиентов донорского сердца.

2. Послеоперационные инфекционные осложнения бактериальной природы у пациентов, оперированных на открытом сердце, вызываются нозокомиальными, устойчивыми штаммами условно-патогенной флоры. В спектре возбудителей госпитального этапа гнойно-септических инфекций превалирует грамположительная кокковая флора, основная часть которой представлена коагулазоотрицительными стафилококками.

3. Особенности клинического течения и прогноз гнойно-септических инфекций зависят от вида и биологических свойств возбудителя, чувствительности к антибиотикам, локализации инфекта и нозологической формы. Наиболее тяжелое клиническое течение имеют осложнения, в качестве этиологического фактора которых выступают представители неферментирующих грамотрицательных микроорганизмов.

4. Различия видов артифициальных путей проникновения нозокомиальной флоры в организм пациента, их параметры и длительность времени неблагоприятного воздействия определяют особенности развития инфекционного осложнения. Гнойно-септические инфекции, развивающиеся на фоне использования устройств механической поддержки кровообращения, отличаются тяжестью клинического течения и высоким риском неблагоприятного исхода.

5. Тяжелые гнойно-септические инфекции ассоциируются с проведением искусственной вентиляции легких, которая при длительности экспозиции более суток сопровождается колонизацией верхних дыхательных путей, а затем всего бронхоальвеолярного дерева неферментирующей грамотрицательных госпитальной флорой и антибиотикоустойчивыми штаммами Ps. Aeruginosa и Acinetobacter spp.

6. Использование любых видов инвазивных процедур и методов, диагностических и лечебных технологий, связанных с длительным применением внутрисосудистых катетеров, дренажей, других элементов в силу риска внесения нозокомиальной флоры во внутренние среды организма, требует постоянного специального санитарно-бактериологического контроля.

7. Постоянно действующий комплекс оптимизированного санитарно-эпидемиологического контроля в высокотехнологичных стационарах кардиохирургического профиля в качестве обязательных составляющих должен включать монтиторинг атрифициальных путей передачи возбудителей гнойно-септических инфекций.

8. Стратегия и тактика, направленные на снижение частоты гнойно-септических инфекций в стационаре трансплантологического и кардирхирургического профиля, должна включать выделение, начиная с дооперационного периода, категорий пациентов с факторами риска. Индивидуализированные программы ведения пациентов групп риска позволяют эффективно использовать арсенал антиинфекционных методов и средств для предупреждения вероятности инфицирования, реинфицирования, а также предупреждения развития тяжелых форм инфекционных осложнений.

9. Результаты проведения серии экспериментальных исследований показали высокую антагонистическую активность пробиотика «Споробактерина» (штамм B. subtilis 534) к различным представителям условно-патогенной флоры. Доказана высокая антагонистическая активность B. subtilis 534 в отношении устойчивых к антибиотикам штаммам грамположительной и грамотрицательной флоры.

10. Клиническое применение пробиотического препарата в послеоперационном периоде пациентов трансплантологического и кардиохирургического профиля показало высокую профилактическую и экономическую эффективность разработанной схемы для предупреждения послеоперационных госпитальных инфекций бактериальной природы.

11. Преимущества и эффективность разработанной системы научно обоснованной стратегии и тактики эпидемилолгического надзора и организации антиинфекционного режима для профилактики послеоперационных гнойно-септических инфекций в кардиохирургии высоких технологий доказаны результатами, полученными в ФНЦТиИО в течение последних 15 лет и уменьшить количество послеоперационных инфекционных осложнений, летальности, ассоциированной с инфекцией.

Практические рекомендации.

В проблеме уменьшения рисков развития послеоперационной инфекции особое значение имеют налаживание системы научно обоснованной стратегии и тактики эпидемиологического надзора, выполнение разработанных схем, путей и способов организации антиинфекционного режима и инфекционного контроля, что предполагает проведение ежедневного мониторинга актуальных параметров и соответственно принятия своевременных и адекватных решений.

Необходимый объем и перечень мероприятий системы эпидемиологического надзора должен включать рутинно проводимый мониторинг госпитальной флоры с выделением в качестве объекта особого внимания штаммов, множественно резистентных к используемым антибиотикам, анализ адекватности выбора и схем применения антибиотиков. Важным является постоянный контроль артифициальных путей, которые определяют реальность контаминации госпитальными микроорганизмами поверхностей ран, слизистых и внутренних сред организма. Важна система постоянного индивидуализированного контроля пациентов, относимых к группам риска, особой настороженности среди которых требуют реципиенты донорских органов. Пациенты этих групп в течение всего послеоперационного периода должны находиться в условиях строгого санитарно-бактериологического контроля, который предполагает обеспечение условий бактериологической безопасности всех контролируемых параметров, включая состояние воздушной среды.

Неотлагательными мерами, способствующими снижению частоты и тяжести послеоперационных инфекционных осложнений, являются:

· стратификация по риску развития гнойно-септических инфекций пациентов в дооперационном и послеоперационном периоде;

· осуществление системы клинико - бактериологического и санитарно-бактериологического мониторинга в отделениях реанимации и интенсивной терапии, отделениях трансплантологического и кардиохирургического профиля с учетом особых условий, создаваемых присутствием в контролируемых отделениях пациентов групп риска;

· контролируемое использование инвазивных технологий с позиций снижения риска колонизации и последующего инфицирования;

· максимально возможное сокращение длительности использования инвазивных лечебно-диагностических технологий и времени пребывания в отделении реанимации и интенсивной терапии;

· коррекция нарушений биоценоза собственной микробиоты пациентов группы риска;

· использование компьютерных технологий учета нозологических форм послеоперационной инфекции, особенностей спектра выделенных возбудителей, оценки характера и уровня устойчивости госпитальной флоры к антибиотикам;

· создание формализованной базы данных всех пациентов.

Используемые сокращения

А\Б – антибиотики

АА – антагонистическая активность

АБП – антибиотикопрофилактика

АБР – антибиотики резерва - тиенам, меронем, ванкомицин, зивокс

АБТ – антибиотикотерапия

АКШ – аорто-коронарное шунтирование

ВБИ – внутрибольничные инфекции

ВЗЛО – вентиляторзависимые легочные осложнения

Гр - микробы – грамотрицательные микробы

Гр + микробы – грамположительные микробы

ГСИ – гнойно-септические инфекции послеоперационного периода

ЗЗР – зоны задержки роста

ИВЛ – искусственная вентиляция легких

ИК – искусственное кровообращение

КРС – коагулазонегативные стафилококки

ЛАИ – летальность, ассоциированная с инфекцией

ЛЕТ – летальность

МПК – механическая поддержка кровообращения

МРС – метициллинрезистентные стафилококки

НАБТ – неадекватная антибиотикотерапия

НГОБ – неферментирующие грамотрицательные бактерии

ОРИТ – отделение реанимации и интенсивной терапии

ОТТС – ортотопическая трансплантация сердца

ПИО – послеоперационные инфекционные осложнения

ПОН – полиорганная недостаточность

ТИ – показатель тяжесть инфекции

УСМ – уровень средних молекул

Список научных работ по теме диссертации: статей в центральных рецензируемых журналах, патентов, авторских свидетельств на изобретения, глав в монографиях и методических рекомендаций.

1. , , и др. Особенности биологической активности ишемизированной ткани печени. – Вопросы медицинской химии. М. – 1980. – №3.– С. 17 – 21.

2. И., Дмитриев подходы к оценке эффективности методов внепеченочного очищения крови. – Советская медицина. – 1980. – №10. – С. 51 – 55.

3. И., , и др. Изучение токсической активности крови у больных с уремией. – Терапевтический архив. – 1980. – №4. – С. 82 – 85.

4. , , и др. Диагностическая ценность определения средних молекул в плазме крови нефрологических больных. – Клиническая медицина. – 1981. – №10. – С. 38 – 43.

5. И., , Щербанева и изменение некоторых показателей гомеостаза плазмы крови больных иммунозависимыми заболеваниями. – Терапевтический архив. – 1982. – №6. – С. 72 – 76.

6. И., , и др. Особенности состава плазменных компонентов у больных инфарктом миокарда. Советская медицина. – 1982. – №6. – С.

7. И., , и др. Прогностическая значимость некоторых лабораторных показателей у больных с острой почечной недостаточностью. - Анестезиология и реаниматология. – 1983. – № 1. – С.48-51.

8. И., , и др. Определение средних молекул у больных в условиях гемодиализной терапии. – Терапевтический архив. – 1983. – С. 107 – 111.

9. И., , и др. Гипотеза средних молекул в практике клинической нефрологии. – Терапевтический архив. – 1983. –С.76 – 80.

10. И., Липатова использования показателя средних молекул в крови для диагностики нефрологических заболеваний у детей. – Лабораторное дело– № 3. С. 138 – 140.

11. И., , и др. Гемосорбция в комплексной терапии осложненных форм острого инфаркта миокарда. –Анестезиология и реаниматология. – 1983. – № 4. – С.38 – 42.

12. И., Закс активность плазмы крови в раннем постреанимационном периоде. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 1984. – №5. – С. 545 – 549.

13. И., Гулин молекулы как уремические токсины (состояние вопроса). – Лабораторное дело. – 1985. № 3. – С. 145 – 151.

14. И., , и др. Средние молекулы и уровень эндогенной интоксикации у реанимационных больных. – Анестезиология и реаниматология. – 1985. – №1. – С.35 – 38.

15. И., , Короткий средних молекул у больных с псориазом. – Сов. медицина. – 1985. – № 4. – С. 38 – 41.

16. И., , И. и др. Клинико-лабораторная оценка интоксикационного синдрома при гнойном менингите и менингоэнцефалите. – Клиническая медицина. – 1986. – №3. – С. 41 – 44.

17. , , И. Способ количественного определения степени интоксикации у детей с хирургическими гнойными заболеваниями. – Хирургия. – 1986. – №8. – С. 27 – 30.

18. , , И. Клинико-лабораторная характеристика интоксикационного синдрома у больных острой дизентерией и пищевой токсикоинфекцией. – Лабораторное дело. – 1986. – № 9. – С.570 –– 572.

19. , , Средние молекулы и проблемы эндогенной интоксикации при критических состояниях. –Анестезиология и реаниматология. – 1987. – № 2.– С. 37 – 42.

20. Габриэлян Н. И., , Малеев пептиды спинномозговой жидкости при гнойных менингитах. – Лабораторное дело– 1987. - № 2. – С. 23 – 26.

21. И., Савостьянова тест для диагностики гнойно-септических процессов. – Лабораторное дело. – 1987. – №2. – С.79 – 80.

22. , , И., Поддубная ценность клиренса средних молекул при острых воспалительных заболеваниях органов мочеполовой системы. – Урология и нефрология. – 1987. – №4. С.17 – 20.

23. , И., и др. Ранняя диагностика сепсиса у детей первых двух месяцев жизни и контроль эффективности его лечения. – Педиатрия. – 1987. – №1. – С.48 – 53.

24. , , И. К возможности диагностики септических состояний у новорожденных. Вестник хирургии. – 1987. – №10. – С. 75.

25. , , И., Диагностика септических состояний и степени интоксикаций у детей с гнойно-септическими заболеваниями по уровню СМС в сыворотке крови. – Хирургия. – 1987. – №8. – С. 148 – 152.

26. , , И.,Чекалина азотистого метаболизма при оценке интоксикационного синдрома при пищевых токсикоинфекциях. – Врачебное дело. – 1987. – №9 – С. 110 – 113.

27. , , И. и др. Средние молекулы в оценке тяжести состояния нейрохирургических больных. – Вопросы нейрохирургии. – 1987. –№ 2.– С.15 – 20.

28. , , И. и др. Оценка эффективности оральной регидрационной терапии при пищевых токсикоинфекциях. – Советская медицина. – 1987. – № 8. – С. 88 – 90.

29. И., , Савостьянова УФ –спектрометрии в диагностике септических осложнений при множественной травме. – Анестезиология и реаниматология. – 1988. – №4. – С. 59 – 61.

30. , И., , Белоцерковская и критерии ее объективизации у больных с ожогами. – Клиническая медицина – 1989. – №5. – С. 128 – 131.

31. , И., и др. Эндогенная интоксикация при острых нарушениях мозгового кровообращения. – Невропатология и психиатрия. – 1990. – №7. – С. 16 – 19.

32. , , И., Ларский оценка эффективности методов определения осмомолярности и средних молекул в прогнозе течения инсультов. – Лабораторное дело. – 1990. – №5. С. 10 – 12.

33. , , Клиническое значение исследования уровня средних молекул у детей в периоде адаптации к дошкольному учреждению. – Педиатрия. – 1994. – №1. – С.112 – 116.

34. , , , Спирина результаты протезирования аортального клапана при инфекционном эндокардите. – Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 1999. – № 1. – С. 11 – 14.

35. И., , Снегова микрофлоры желудочно-кишечного тракта и последствия ее нарушений после хирургических вмешательств. – Антибиотики и химиотерапия. –2000. – № 9. – С.60-65.

36. , , т др. Инфекционные осложнения при использовании механической поддержки кровообращения у больных с посткардиотомной сердечной недостаточностью. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2002. – №3. – С. 105.

37. , , и др. Тактические вопросы хирургического лечения инфекционного эндокардита митрального клапана. – Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2003. – №1. – С. 29 – 36.

38. И., , и др. Чувствительность нозокомиальной микрофлоры, циркулирующей в трансплантационной клинике, к лечебным бактериофагам. – Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2004. – № 6. – С. 6– 10.

39. , , И Методические подходы к определению ТАММ-HORSFALL протеина. – Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2005. – №9. – С. 316 – 319.

40. И., Горская осложнения после трансплантации сердца. В кн. «Трансплантация сердца». /Под ред. . М. 2006. С. 321-335.

41. Габриэлян Н.И., , и др. 30-летний опыт применения контрпульсации и обхода желудочков сердца: проблема инфекции. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2006. –№4. – С. 80 – 82.

42. , , Толпекин аспекты эпидемиологии нозокомиальных инфекций в сердечно-сосудистой хирургии. Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2006. – №6. – С. 65 – 69.

43. , , И Изучение продукции аутоантител к ТАММ-Хорсфалл протеину (ТХП) у доноров и реципиентов почечного трансплантата и влияние их на изменение уровня ТХП в моче. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2006. – №1. – С. 16 – 19.

44. , , . И. Исследование антителопродукции к ТАММ-HORSFALL протеину доноров и реципиентов почечного трансплантата. – Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. – 2006. – №5. – С. 559 – 562.

45. , , Дроздова эпидемиологического и микробиологического мониторинга в условиях трансплантологической клиники. Вестник восстановительной медицины. –2007. – №3(21). – С. 8 – 14.

46. И., , Преображенская как возбудители послеоперационных инфекционных осложнений. – Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2007. – № 4. – С. 50 – 53.

47. , , Никольская культивированных клеток аутологичного костного мозга способствует профилактике и лечению иммунозависимых осложнений у кардиохирургических больных. – Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – №2. – 2007. – С.7 – 9.

48. И., Горская пробиотиков, пребиотиков и синбиотиков в хирургии. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. –2008. – № 1. – С. 59 – 64.

49. , , Горская in vitro споробактерина в отношении нозокомиальных штаммов бактерий. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2008. – № 6. – С.12 – 18.

50. , , и др. Использование споробактерина в послеоперационном периоде у пациентов кардиохирургического профиля. - Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – 2008. –№6. – С. 62 – 66.

51. , , , Горская особенности штаммов Pseudomonas aeruginosa, циркулирующих в хирургических стационарах. – Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2009. – № 5. – С.33 – 38.

52. , , Кормер осложнения после трансплантации сердца. – Грудная и сердечно-сосудистая хирургия. – № 2. – 2009. – С. 23 – 27.

53. , , , В. Н Попцов. Значение предоперационного определения уровня средних молекул как предиктора развития гнойно-септических инфекций у пациентов кардиохирургического профиля. Эпидемиология и инфекционные болезни. – №6. – 2010. С. 58-66.

54. , ,. Шендеров использования микроэкологических подходов в программах профилактики и восстановительной терапии у пацентов после трансплантации печени. – Вестник восстановительной медицины. – 2010. – № 5. –С. 47-50.

55. , Современное состояние проблемы нозокомиального легионеллеза. – Вестник трансплантологии и искусственных органов. – 2010. – № 4. С. 61-71.

56. , И., , Демиденко получения инъектабольного печеночного экстракта./Авторское свидетельство № 000/13 приоритет от 01.01.2001 г.

57. И., , Щербанева диагностики почечной недостаточности./Авторское свидетельство № 000 от 01.01.2001 г., 1981 г., Бюл., №34, 1981 г.

58. И., , Способ диагностики поздних токсикозов беременности./Авторское свидетельство № 000 от VIII 1987 г. Полож. решение № 000/28-14. от 19.12.86 г.

59. И., , Шальнев для оценки физического статуса организма подопытных животных./ Авторское свидетельство № 000 от 6.03.1981 г., 1981, Бюлл., № 25, 1981г.

60. И., , Щербанева диагностики почечной недостаточности./Авторское свидетельство № 000 приоритет 20.04.80 г.

61. И., , Ф, Севастьянова диагностики скрытой патологии почек/Авторское свидетельство. N 1173986. пр. от г.

62. И., , Гордеева Е. И. и др. Способ диагностики септического процесса./Авторское свидетельство № 000. приоритет г.

63. И., , Дмитриев диагностики гнойного менингита. Авторское свидетельство № 1 приоритет 25.05.1983 г.

64. И. Способ определения индивидуальной чувствительности к лечению антибиотиками больных гнойным менингитом./Авторское свидетельство № 000. Положительное решение от 2.01.1984 г.

65. , , , Бродов определения эффективности лечения больных с острыми кишечными инфекциями./Авторское свидетельство Положительное решение от 01.01.2001 г.

66. , , Савостьянова «Способ профилактики и лечения иммунозависимых осложнений у кардиохирургических больных в послеоперационном периоде». Патент N.

67. , , и др. Способ профилактики послеоперационных гнойно-септических осложнений в кардиохирургии./Патент на изобретение № 000. Приоритет от 01.01.01г.

68. , , и др. Способ дооперационного течения послеоперационного прогнозирования периода у пациента после операции на сердце, проводимой в условиях искусственного кровообращения. Положительное решение о выдаче патента на изобретение от 7.7.2010г.

69. Скрининговый метод определения средних молекул в биологических жидкостях Методические рекомендации. Москва – 1985. 34с.

70. Организация и проведение эпидемиологического и микробиологического мониторинга в трансплантологической клинике. Методические рекомендации. Москва – 2006. 29с.

71. Применение пробиотика споробактерина для профилактики инфекционных осложнений в кардиохирургии. Методические рекомендации. Москва – 2009. 46с.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |