Рис. 2. Частота выделения из клинического материала множественно антибиотикорезистентных штаммов Гр (+) микрофлоры.

|

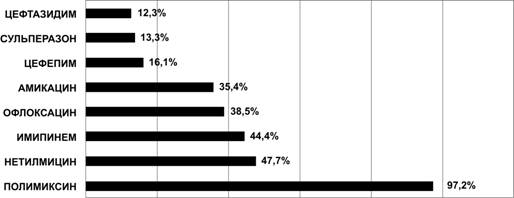

Основную роль в развитии тяжелых ГСО играют грамотрицательные бактерии, выделение которых из клинического материала ассоциируется с высокой летальностью. При этом все случаи выделения представителей грамотрицательной неферментирующей флоры требуют особого внимания клиницистов. Исследования показали, что ведущими возбудителями тяжелых бронхолегочных и генерализованных инфекций являются представители неферментирующей грамнегативной флоры (НГОБ), среди которых актуальными являются: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani, Burchderia cepacia. Чувствительность госпитальных штаммов неферментирующей грамотрицательной флоры к используемым антибиотикам ежегодно снижается. Практическое отсутствие резистентности имеет место в отношении полимиксина (рис.3).

Рис. 3. Чувствительность неферментирующих бактерий, выделенных из крови (п = 165).

Чрезмерное, как правило необоснованное, применение цефалоспоринов, хинолонов, антибиотиков, обладающих специфической антипсевдоманадной активностью, привело к тому, что сегодня все большее количество нозокомиальных штаммов грамотрицательной флоры проявляет устойчивость к ранее эффективным «Азтреанаму», «Меронему», «Тиенаму», «Эртапенему».

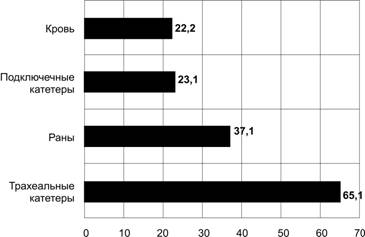

Тяжесть послеоперационного состояния пациентов с ГСО зависит не только от возбудителя, но и от места локализации инфекта и нозологической формы инфекционного осложнения (рис.4).

Рис. 4. Частота встречаемости различных видов инфекционных осложнений.

Наименее тяжелыми для стационаров кардиохирургического профиля являются осложнения, микробиологическая диагностика которых выявляет наличие изолированной бактериемии. Тяжелыми, почти равными по тяжести течения, явились вентиляционно-зависимые осложнения (ВЗЛО), как правило, ИВЛ-связанные пневмонии, а также генерализованные или сочетанные инфекции. Патогеном, наиболее часто выделяемым из культур эндотрахеальных аспиратов, были штаммы Pseudomon spp и Acinetobacter spp. Как показали проведенные исследования, выделенные культуры обладали множественной резестентностью практически ко всем классам протестированных антибиотиков. Госпитальная летальность в группе пациентов с указанными нозологиями превышает 50% (Табл.13).

Таблица 13. Анализ тяжести ГСИ различных нозологических форм.

Летальность | Виды инфекционных осложнений | ||

Бактериемия | Местная инфекция (рана/ВЗЛО) | Сочетанные инфекции | |

588 (%) | ,9%) | ,9%) | ,7%) |

Растущая устойчивость возбудителей инфекционных осложнений к антибактериальным препаратам различных групп, в том числе и препаратам группы резерва, в частности у госпитальных штаммов Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumani и Klebsiella pneumonia, определяет трудность или практическую невозможность создания эффективных профилактических схем использования антибиотиков (Табл. 14).

В таких случаях эмпирическое применение антибиотиков может сделать их использование не только бессмысленным, но и опасным. В исследованиях последних лет показано, что увеличение среди популяции госпитальных микроорганизмов мультирезистентных штаммов ассоциируется с возрастающей летальностью.

Таблица 14. Адекватность использования антибиотиков у пациентов кардиохирургического профиля с послеоперационными осложнениями за период наблюдения 2000 – 2009 гг.

Годы | Количество пациентов с ГСИ | Количество пациентов с адекватно подобранным антибиотиком (%) |

2000 | 45 | 9 (20) |

2001 | 33 | 2 (6) |

2002 | 15 | 0 (0) |

2003 | 18 | 6 (33) |

2004 | 103 | 17 (16.5) |

2005 | 93 | 26 (27.9) |

2006 | 76 | 18 (23.7) |

2007 | 39 | 2 (5.1) |

2008 | 23 | 6 (26.1) |

2009 | 28 | 5 (17.8) |

Всего за гг. | 473 | 91 (19.2) |

У пациентов с ГСИ удалось добиться только в 18,2% случаев адекватной антибиотикопрофилактики. Очевидно, вследствие множественной резистентности всех представителей госпитальных штаммов грам-негативной и грам-позитивной флоры к антибиотикам, высокой вероятности существования возбудителей в виде мало проницаемых для антибиотиков надклеточных структур – биопленок, эмпирическое назначение антибиотиков в большинстве случаев, как правило, оказывается неэффективным. При этом, в результате необоснованного использования антибиотиков, развития антибиотико-зависимого угнетения микробиоценоза, гибели резидентной флоры и снижения антиинфекционного потенциала пациента нарушается принцип стратегии предупреждения ГСИ.

Послеоперационные инфекционные осложнения и микрофлора внешней среды.

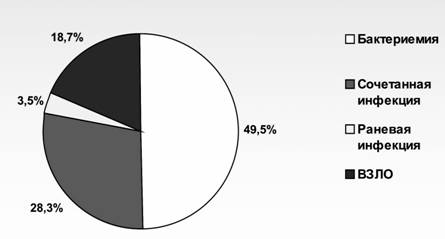

В настоящем разделе представлены данные исследований, связанных с бактериологической безопасностью госпитального периода для пациентов, оперированных в условиях ИК. Проведен многофакторный комплексный анализ результатов, полученных при многолетнем изучении особенностей культур госпитальной микрофлоры, в том числе определение её чувствительности к антибиотикам, выделенных из внешней среды – операционного блока, отделения реанимации и профильных отделений. Как следует их полученных данных (рис.5), состав микробного пейзажа внешней среды стационара включает в себя весь спектр возбудителей ГСИ, выделяемых из исследованных образцов клинического материала.

Рис. 5. Спектр госпитальных (грам-) микроорганизмов, выделенных из окружающей среды отделения реанимации.

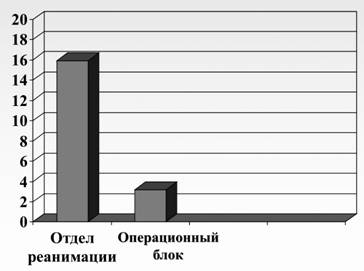

Согласно представленным данным, наибольшую угрозу для прооперированных пациентов представляет отделение реанимации (рис.6), в которой из года в год стабильно высокий уровень контаминированности внешней среды и ПМН требует постоянной коррекции проводимых методов дезинфекции и других форм деконтаминации, в том числе организационных.

Рис.6. Бактериальная контаминация отделений реанимации и оперблока.

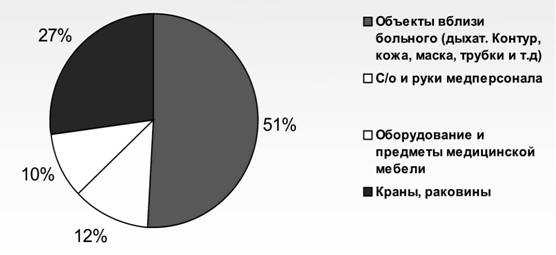

Результаты сравнительного анализа, особенностей течения послеоперационного периода у групп пациентов с кардиотомной сердечной недостаточностью, в частности, при использовании механической поддержки кровообращения, показали, что атрибутивным фактором тяжелого клинического течения, развития послеоперационной инфекции и летальности, ассоциированной с инфекцией, является состояние внешней среды, в которой находится прооперированный пациент. В частности, показано, что эпидемиологические факторы, такие как контаминированность неферментирующими микроорганизмами кожи и ПМН, используемых в диагностических и леченых целях при ведении группы пациентов после трансплантации сердца, группы с ОТТС и МПК и групп кардиохирургических пациентов ассоциируется с вероятностью развитием ГСИ. Изучение и анализ из года в год проводимых проспективных исследований подтвердили высокую степень вероятности контаминации открытых локусов и внутренних сред пациента госпитальными микроорганизмами с последующим развитием тяжёлых форм послеоперационных инфекционных осложнений. Именно угроза бактериальной контаминации прооперированных пациентов в связи с использованием инвазивных диагностических и лечебных технологий является наиболее значимой в развитии ГСО. Для любого хирургического стационара наиболее опасными в указанном плане являются отделения реанимации и интенсивной терапии. Анализ многолетних санитарно-бактериологических исследований показали, что прооперированный пациент из операционной практически попадает в резервуар, где присутствуют все потенциальные возбудители госпитальных инфекций (рис. 7).

Рис. 7. Особенности распространения госпитальной флоры в ОРИТ.

Соответственно выявляемым условиям частота развития ГСО в отделении реанимации статистически значимо превосходит таковую в профильных отделениях (Табл. 15).

Таблица 15. Частота развития ГСИ в отделении реанимации и профильных отделениях.

ГСИ | Общее кол-во ГСИ | ГСИ в отделении реанимации (%) | ГСИ в профильных отделениях (%) |

2000 | 45 | 36 (80,0%) | 9 (20,05) |

2001 | 95 | 33 (34,7%) | 62 (65,3%) |

2002 | 47 | 33 (70,2%) | 14 (29,58%) |

2003 | 39 | 28 (71,8%) | 11 (28,2%) |

2004 | 103 | 70 (67,9%) | 33 (32,1%) |

2005 | 93 | 60 (64,5%) | 33 (35,5%) |

2006 | 76 | 41 (53,9%) | 35(46,1%) |

2007 | 39 | 29 (74,4%) | 10 (25,6%) |

2008 | 23 | 23 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2009 | 28 | 26 (92,9%) | 2 (7,1%) |

Всего за 2000 – 2009 гг. | 588 | ,5%) | ,5%) |

Результаты исследований показали, что не только вероятность развития послеоперационных инфекционных осложнений, но и тяжесть течения этих осложнений имеет четкую зависимость от эпидемиологических параметров (Табл. 16).

Послеоперационные бактериальные инфекции, развитие которых имело место в отделении реанимации, сопровождались высоким риском отсутствия эффекта от проводимой терапии и, соответственно, высоким риском летального исхода. Причины контаминации крови и слизистых открытых локусов во всех случаях были связаны с диагностическими и лечебными процедурами, при проведении которых имеет место проникновение нозокомиальной флоры в организм пациента, минуя естественные защитные барьеры. Естественно, что характерное для условий современного стационара широкое использование диагностической и лечебной аппаратуры предопределяет возможность массивной контаминации пациента. Наиболее часто типичными путями инвазивной контаминации являются различного вида внутрисосудистые катетеры, дренажи, интубационные трубки, все виды имплантируемых устройств.

Таблица 16. Тяжесть течения ГСИ, диагностированных в отделении реанимации и профильных отделениях.

Годы | Кол-во ГСИ | ТИ общий показатель (% от общего количества ГСИ) | ТИ в реанимации (% от общего показателя ТИ) | ТИ в профильных отделениях (% от общего показателя ТИ) |

2000 | 45 | 22 (48,9%) | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2001 | 95 | 22 (23,2%) | 22 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2002 | 47 | 13 (27,7%) | 12 (92,3%) | 1 (7,7%) |

2003 | 39 | 11 (28,2%) | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2004 | 103 | 30 (29,1%) | 29 (96,7%) | 1 (3,3%) |

2005 | 93 | 35 (37,6%) | 35 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2006 | 76 | 24 (31,6%) | 22 (91,7%) | 2 (8,3%) |

2007 | 39 | 20 (51,3%) | 20 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2008 | 23 | 11 (47,8%) | 11 (100,0%) | 0 (0,0%) |

2009 | 28 | 12 (42,9%) | 12 (0,0%) | 0 (0,0%) |

Всего за гг. | 588 | ,0%) | ,0%) | 4 (2,0%) |

Согласно полученным данным, наибольшую угрозу для стационара, как по частоте возникновения, так и по тяжести течения, представляют гнойно-септические инфекции, которые развиваются в отделениях интенсивной терапии и реанимации. Отделение реанимации можно рассматривать как объективно существующую искусственно созданную нишу для госпитальных микроорганизмов, которые затем попадают в организм пациента. Первичная контаминация и последующая колонизация в зависимости от иммунобиологической реактивности пациента может заканчиваться развитием соответствующей нозологической формы ГСО. Как показали результаты собственных исследований, плохая обработка кожи пациента, некачественная обработка рук медицинского персонала, выбор неоптимального места для катетеризации, длительность использования катетеров и дренажей ассоциируются с развитием бактериемий, местных и сочетанных инфекций.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 |