Маргарита Ильина

Психологическая оценка интеллекта у детей

Психологическая оценка интеллекта у детей

Предисловие

Необходимость написания этой книги возникла по трем причинам.

Во‑первых, в течение моей многолетней работы в Психолого‑педагогическом центре «Здоровье» Петроградского района Санкт‑Петербурга в качестве психолога‑консультанта по вопросам диагностики и оказания помощи детям, имеющим проблемы в психическом развитии, обучении и воспитании, я все больше убеждалась в необходимости возможно более раннего выявления отставания ребенка в интеллектуальном развитии. Наиболее оптимальным для этого возрастом является дошкольное детство, когда ребенок, обладая большой чувствительностью и пластичностью нервной системы, высоким уровнем компенсаторных возможностей, особенно податлив к психологической коррекционной помощи.

В то же время быстрые темпы развития ребенка в преддошкольном и дошкольном возрасте, а также отсутствие каких‑либо требований к ребенку со стороны родителей и воспитателей детских садов, могут оставить без должного внимания различные отклонения ребенка от нормального развития. Эти незамеченные или показавшиеся незначительными отклонения в развитии ребенка‑до школьника подчас приводят к выраженным сдвигам, когда ребенок начинает обучение в школе.

Именно школа является тем индикатором, который проявляет все проблемы в интеллектуальном развитии ребенка, так как становится очевидной его неспособность овладеть учебной программой. Но в этом случае первичные нарушения в интеллекте ребенка сопровождаются появлением вторичных – деформация личности, появление различных психосоматических и психоневрологических патологий, быстрая утрата интереса к процессу обучения. В этой ситуации страдают не только сами дети, но и их родители.

Ко мне на прием однажды пришла мама со своей дочерью‑первоклассницей. Проблема заключалась в том, что как только девочка видела здание школы, у нее появлялась тошнота и маме ничего не оставал ось делать, как вести ребенка домой. В результате проведенного обследования выяснилось, что причина такой «школьной фобии» заключается в несоответствии интеллектуальных возможностей ребенка и тех требований, которые предъявляет школа. Интеллектуальная несостоятельность, постоянное переживание неуспеха в учебной деятельности, насмешки со стороны одноклассников, недовольство учителя и отсутствие родительского внимания привели ребенка к невро‑тизации.

Всего этого можно было бы избежать, если бы ребенок до школы (в 2–4 года) был обследован специалистами, которые выявили бы все отклонения в развитии ребенка и с помощью индивидуальных коррекционных и профилактических мероприятий способствовали бы выравниванию отдельных сторон психического развития.

Во‑вторых, принимая участие в работе районной психолого‑медико‑педагогической комиссии (ПМПК), которая решает вопрос о наиболее оптимальном образовательном маршруте для каждого ребенка с проблемами в развитии, я пришла к выводу, что существует недостаток в диагностическом инструментарии, позволяющем в дошкольном и младшем школьном возрасте достаточно надежно проводить дифференциальную диагностику. Особые трудности возникают в дифференциальной диагностике нижней границы нормы интеллектуального развития и задержки психического развития (ЗПР) у детей, а также ЗПР церебрально‑органического генеза и легкой степени умственной отсталости. Как отмечает , «можно говорить о методической невооруженности психологической диагностики аномалий развития» (Лубовский, 2002, с. 39). Он подверг резкой критике состояние теории и практики психологической диагностики нарушений психического развития. Отсутствие нормативов развития, качественных характеристик возрастных этапов приводит к приблизительной («на глазок», «больше‑меньше») оценке уровня интеллектуального развития ребенка. «С чем, собственно, нужно сравнивать результаты выполнения задания конкретным ребенком, чтобы выяснить, „больше он или меньше“, ведь никаких нормативов, критериев или хотя бы примерных эталонных характеристик не приводится» (там же, с. 40).

А ведь ПМПК решает жизненно важные вопросы для ребенка и его родителей, определяя, по существу, их судьбу. Особенно это относится к вопросам помещения ребенка в специальные коррекцией‑ные дошкольные или школьные учреждения. Поэтому психологическая диагностика уровня интеллектуального развития, выявление детей с отклонениями в развитии, отбор в специальные учреждения на сегодняшний день является той областью психологической практики, где требования к диагностическим методикам особенно велики.

Трудности и ответственность при дифференциальной диагностике интеллектуального развития детей привели меня к необходимости поиска таких методов, которые могли бы оценить уровень интеллекта не только количественно, но и качественно. По существу, речь идет о совершенствовании наиболее эффективного, с моей точки зрения, метода клинико‑психологического анализа.

Опыт моей работы со всей очевидностью показал, что клинико – психологический метод как интенсивное изучение отдельного случая позволяет достаточно объективно дифференцировать нормальное и отклоняющееся интеллектуальное развитие ребенка.

Обобщение опыта работы ведущих отечественных (, , и др.) и западных психологов (П. Жане, Э. Крепелин, Ж. Пиаже и др.) позволило включить в клинико‑психологический метод комплексное обследование ребенка с использованием таких методов, как беседа, наблюдение, анализ анамнестических данных, психометрические тесты, сочетающие в себе количественный и качественный анализ получаемых данных.

Комплексный клинико‑психологический метод позволяет не только определить уровень интеллектуального развития ребенка относительно возрастного норматива, но и понять, какими путями ребенок пришел к данному результату, каков его потенциал, каковы его динамические характеристики, «зона ближайшего развития», быстрота обучения, мотивация, особенности личности и др.

В‑третьих, читая много лет курсы лекций и проводя практические занятия по темам «Основы психологического консультирования», «Методы диагностики развития в норме и патологии», «Практикум по детской клинической психологии» для студентов факультета психологии СПбГУ, обучающихся по специализации «Клиническая психология», я видела большой интерес студентов к специальной литературе по обсуждаемым темам. Однако отсутствие обобщающих работ по детской клинической психодиагностике, консультированию детей, имеющих отклонения в психическом (интеллектуальном) развитии, помощи родителям таких детей не позволяло удовлетворить запросы студентов. Вследствие этого студенты имеют слабое представление о теоретических аспектах проблемы интеллекта в детском возрасте, методологических принципах диагностики аномального развития ребенка, о соотношении биологического и социального в интеллектуальном развитии, о понятии нормы психического развития и т. д.

Несмотря на то что в психологии проблема интеллекта обсуждается уже 100 лет, четкого объяснения этого феномена нет до сих пор. В нашей стране расцвет экспериментальной психологии пришелся на 20‑30‑е гг. XX в., когда активно разрабатывалась и проблема интеллекта. Так, П. П. Бл о некий опубликовал в 1928 г. свою работу под названием «Проблема ума и его измерения», в которой обсуждал вопросы теории и практики оценки и измерения ума. Однако вскоре расцвет экспериментальной психологии обернулся жесточайшим ее преследованием, вследствие чего, по меткому выражению , проблема интеллекта в отечественной психологии долгое время была Золушкой. Только происходящая в последние годы интеграция отечественной психологии с мировой позволила психологам вновь обратить свое внимание на проблему интеллекта. Но и до сих пор почти ни в одном учебнике по психологии нет раздела, посвященного этой проблеме. Исключение составляет учебник «Психология» (1998) под редакцией , в котором проблема интеллекта рассматривается в одном параграфе с проблемой мышления.

Заслуживает внимания фундаментальная монография «Психология интеллекта» (2002), которая посвящена обще‑психологическим проблемам интеллекта. Автор рассматривает ряд важных вопросов: существование интеллекта как психической реальности, критерии развития интеллекта, интеллект как форма организации ментального опыта и др. Можно согласиться с , который в предисловии к книге написал, что до сегодняшнего дня в отечественной психологии не появилось работы, приближающейся по научному уровню к ее исследованию.

Следует отметить и книгу самого (Дружинин, 1999), в которой рассматриваются вопросы интеллекта в рамках психологии способностей. Большое внимание уделяет психометрическим подходам к интеллекту, методологическим и методическим аспектам в изучении интеллекта. Можно рекомендовать также первый отечественный учебник по психодиагностике (Бурлачу к, 2002), в котором автор в систематизированном виде описал историю, предмет и методы этой важнейшей отрасли психологического знания.

К этой же категории книг можно отнести обобщающий труд и «Медицинская психодиагностика. Теория, практика и обучение» (Вассерман, Щелкова, 2003), в которой осуществлен тщательный структурный анализ литературных источников по теоретическим аспектам интеллекта, а также по вопросам психодиагностики интеллекта.

Однако монографий, посвященных вопросам интеллекта в детском возрасте, мне найти не удалось. Конечно, это не означает, что в отечественной детской психологии эта проблематика не разрабатывалась. Просто использовались другие дефиниции: психическое развитие ребенка, умственное развитие ребенка, развитие познавательных процессов и т. д. В отечественной психологии достаточно полно разработаны теоретические подходы к проблеме познавательных, в том числе интеллектуальных, способностей, но явно недостаточно представлены психометрические вопросы интеллекта в детском возрасте.

Этот пробел я попыталась, в меру своих возможностей, восполнить настоящей книгой. Она состоит из трех частей. В части 1 кратко излагаются теоретические и методологические вопросы изучения и психодиагностики интеллектуального развития детей. В части 2 приводятся экспериментальные данные по дифференциальной диагностике уровня интеллектуального развития у детей с отклонениями от нормы, дается сравнительный анализ IQyдетей с ЗПР и умственной отсталостью, а также доказывается методами статистического анализа надежность и валидность теста Векслера для дошкольников (перевод, адаптация и клинико‑психологическая апробация на отечественном материале осуществлены мною (Ильина, 2004)). В части 3 полностью приводятся сами методики, которыми могут пользоваться клинические психологи, возрастные психологи и психологи, работающие с детьми в консультационных центрах.

Несколько слов о названии этой книги, так как оно имеет принципиальное значение.

Термин «психологическая оценка», включенный в название книги, отличается от термина «психологическое тестирование». Во‑первых, «оценка» – более широкое понятие, чем «тестирование». Оценка включает в себя результаты множества методов: клиническую беседу и наблюдение, изучение истории развития ребенка, его анамнез, тестирование и т. д., то есть оценка складывается не только на основе результатов тестирования. Как отмечает к, «распространение термина „психологическая оценка“ – это следствие осознания исследователями того факта, что познание индивидуально‑психологических различий, столь тесно связанное с тестами, ими не ограничивается. Помимо тестов (стандартизированных процедур) развивается внетестовая диагностика, связанная с качественными оценками» (Бурлачук, 2002, с. 108).

В заключение хочу выразить глубокую благодарность за поддержку этой работы моим коллегам – специалистам высочайшего уровня: преподавателям кафедры медицинской психологии и психофизиологии факультета психологии СПбГУ, особенно заведующему кафедрой – члену‑корреспонденту Академии медицинских наук, доктору медицинских наук, профессору ; руководителю специализации «Клиническая психология» кандидату психологических наук, доценту и доктору психологических наук, профессору ; сотрудникам Психолого‑педагогического центра «Здоровье» Петроградского района Санкт‑Петербурга во главе с директором, кандидатом педагогических наук : , , . Не могу не высказать признательность студентам специализации «Клиническая психология», которые стимулировали своей активностью на занятиях мое желание написать эту книгу.

Часть 1

Теоретические и методологические основы развития и диагностики интеллекта в детском возрасте

Глава 1

Исторические и теоретические аспекты изучения интеллекта в отечественной и зарубежной психологии

1.1. Различные подходы к изучению интеллекта

Что такое интеллект,[1] какого человека считать умным, а какого глупым – интересовало человечество всегда. Первые упоминания о возможности определения интеллекта у детей относятся к XVI в., когда испанский ученый Хуан Хуарт (1530–1589) написал книгу о выявлении детских дарований. Известны также имена французских врачей Жана Эскироля (1772–1840) и Эдуарда Сегена (1812–1880), которые внесли значительный вклад в теорию умственной недостаточности у детей и практику ее изучения. Эскиролю принадлежит первенство в создании классификации умственной отсталости. В отличие от Эскироля, считавшего, что обучать умственно отсталых детей – тратить зря время, Сеген посвятил свою жизнь изучению возможностей развития и обучения детей с умственной недостаточностью и добился выдающихся успехов в этой области. Его методические приемы используются и сейчас, в частности, так называемые «доски Сегена».[2]

Далее следует отметить Френсиса Гальтона (1822–1911), являющегося «отцом‑основателем» эмпирического подхода к решению проблемы способностей, одаренности, а также основоположником дифференциальной психологии, психодиагностики и психологии развития. Он первый предложил такие методы исследования, как анкетирование, свисток Гальтона для определения различительной слуховой чувствительности, линейку Гальтона для выявления зрительного различения длины. Гальтону принадлежит авторство метода «свободных ассоциаций», близнецового метода и многих других. Он выдвинул идею о статистических измерениях в психологии, которую воплотил в жизнь его кузен Чарльз Пирсон, создавший аппарат математической теории корреляции и регрессионного анализа (коэффициент корреляции по Пирсону). Таким образом, Гальтон и Пирсон основали целое направление в психологии – психодиагностику и психометрику индивидуальных особенностей человека.

Однако несмотря на эти заслуги, Гальтон высказывал и ошибочные взгляды. Так, он известен как основоположник евгеники. В книге «Исследование человеческих способностей и их развитие» (Гальтон, 1883) он предложил заменить естественный отбор искусственным. Он полагал, что представители социальной элиты и биологически, и интеллектуально превосходят представителей социальных низов, а женщины гораздо менее талантливы, чем мужчины.

Учеником Гальтона был Раймонд Кеттелл, выделивший три вида интеллектуальных способностей: общие, парциальные и факторы операций.

Два фактора Кеттелл назвал «связанным» интеллектом и «свободным» (или «текучим») интеллектом. «Связанный» интеллект – это совокупность знаний и интеллектуальных навыков, приобретенных в ходе социализации с раннего детства. Он является мерой овладения культурой того общества, к которому принадлежит индивид. Фактор «свободного» интеллекта не зависит от степени приобщения к культуре, а определяется общим развитием третичных ассоциативных зон коры больших полушарий головного мозга.

Кеттелл предлагал оценивать интеллект по таким простейшим психофизиологическим функциям, как острота зрения, слуха, чувствительности к боли, время двигательной реакции и т. п. Однако попытки Кеттелл а создать тесты для определения интеллекта оказались неудачными. Ему не удалось обнаружить связь тестов умственной одаренности с академическими успехами.

Позже Кеттелл признал, что отделить «свободный» интеллект от «связанного» невозможно.

Таким образом, к концу XIX в. энтузиазм в отношении тестирования умственных способностей стал быстро угасать (Бурлачук, 2002).

Но жизнь все равно ставила ученых перед необходимостью создания надежных и валидных тестов для диагностики уровня развития интеллекта. И вот во Франции в начале XX в. министр образования обратился к двум известным психологам, Альфреду Бине и Теофи‑лю Симону, с предложением создать метод выявления детей, нуждающихся в специальном школьном обучении. С этого момента начинается история самого известного и используемого до сих пор теста интеллекта (последнее его название – тест Стэнфорд‑Бине).

В отличие от Кеттелла, Бине считал важной характеристикой интеллекта наиболее сложные психические процессы, такие как способность к суждениям, память и воображение. Базовым понятием в измерении интеллекта он считал норму и отклонение от нормы.

Однако созданный Бине тест подвергся критике из‑за отсутствия его теоретического обоснования. Бине обвиняли в том, что его тест дает повод для «наклеивания ярлыков» на человека, что с помощью его теста ущемляются права национальных меньшинств и т. д. И это несмотря на то, что сам Бине подчеркивал: созданная им шкала не является автоматическим методом измерения ума, его тест оценивает интеллект и знания, которые ребенок получил в школе и от своих родителей, а в процессе тестирования важно учитывать качественные характеристики. Однако в последующих работах с использованием теста Бине многие его указания были проигнорированы.

Д. Векслер определял интеллект как способность к целесообразному поведению, рациональному мышлению и эффективному взаимодействию с окружающим миром. Он создал свой тест измерения интеллекта, широко используемый и в настоящее время, который подвергся такой же критике, как и тест Бине.

В отличие от Д. Векслера Ганс Айзенк говорил о различных видах интеллекта: биологическом (особенности функционирования головного мозга), психометрическом (показатели IQ),[3]социальном (адаптация к социуму). Фундаментальным для психологии Айзенк считал генетически детерминированный биологический интеллект. Причем основным показателем интеллекта, по мнению этого ученого, является скорость выполнения различных заданий и особенно скорость реакции выбора. Это Айзенк обозначил как «индивидуальный когнитивный ресурс».

Работы западных психологов оказали существенное влияние на отечественную психологию. В 1920‑1930‑е гг. в нашей стране бурно развивалась экспериментальная психология, в том числе методология и методы изучения детей. Появилось новое направление – педология, задачей которой было комплексное изучение развития ребенка специалистами различных профилей: педагогами, психологами, физиологами, врачами. В эти годы работали замечательные ученые: , , СЛ. Рубинштейн, .

Было создано много оригинальных отечественных тестов для диагностики психического развития детей. Это тесты (1914), (1921), (1928), (1927), (1935). Широкое распространение и мировую известность получила система тестов для обследования детей с нервными и душевными болезнями, для диагностики умственной отсталости (Даниличева, 2004).

Однако постановление ЦК ВКП(б) в 1936 г. «О педологических извращениях в системе Наркомпросов» привело к ликвидации педологии. На многие десятилетия в нашей стране были запрещены все научные направления, так или иначе связанные с тестологией, не могли употребляться даже термины, имеющие к ней отношение, в частности «интеллект».

В дальнейшей истории отечественной психологии разработка проблемы детского интеллекта проводилась в рамках теории способностей, наибольший вклад в развитие которой внес (Теплов, 1961). Он считал, что чем больше развита у человека способность, тем успешнее он выполняет определенную деятельность, быстрее ею овладевает, а процесс овладения деятельностью и сама деятельность даются ему субъективно легче, чем обучение или работа в той сфере, к которой у него способности отсутствуют.

Теплов полагал, что способности зависят от задатков. Он не включал в способности знания и умения. Однако с психометрической точки зрения совершенно невозможно отделить знания и умения от задатков. Отсюда возникает большая проблема в измерении способностей – до сих пор идет спор, что такое способности и чем они больше обусловлены – биологическими или социальными факторами.

1.2. Биологическое и социальное в развитии интеллекта

В многовековой дискуссии по этому вопросу выделяются две крайние точки зрения. Сторонники биологизаторского подхода исходят из того, что все психические особенности, в том числе интеллектуальные способности, являются врожденными. Представителями этой точки зрения являются 3. Фрейд и его последователи, которые считают, что движущей силой развития являются биологические врожденные влечения. Бессознательное («Ид»), независимое от социальных влияний, управляет поведением человека. Современные биоло‑гизаторские подходы основаны на существовании у человека генов.

Некоторые психологи соглашаются с определенной ролью среды и воспитания в развитии человека, но рассматривают их лишь как условие реализации генетической предрасположенности. Например, Г. Айзенк (Айзенк, 1995; Айзенк, Кэмин, 2002) считает, что умственное развитие на 80 % обусловлено генетикой и только на 20 % средой. Согласно другим исследованиям, наследуемость IQоценивается в 0,50, вклад общей среды – 0,20‑0,30, а остальная часть фенотипической дисперсии приходится на индивидуальные средовые воздействия и ошибку измерения (Александров, 2004).

Социологизаторское направление ярче всего выражено у Д. Лок‑ка, который представлял человека в момент рождения как «чистую доску». Эта концепция была главенствующей и в отечественной психологии 1920‑1930‑х гг.

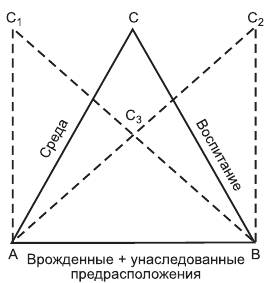

Оба подхода, и биологизаторский, и социологизаторский, рассматривают человека в рамках механистической концепции развития, в которой человек всегда пассивен: в одном случае влияет среда, в другом – наследственность. В реальности же и биологические, и социальные факторы действуют совместно, образуя некоторый сплав, фенотип. Это отражено на схеме (рис. 1.1).

Базу образуют врожденные и унаследованные предрасположения, которые в ходе онтогенеза развиваются при посредстве внешних влияний – среды и воспитания, причем либо оптимально (равносторонний треугольник), либо, при переоценке одного или другого внешнего фактора (вершина С1 или С2), негармонично. Также возможно недостаточное развитие врожденной и унаследованной базы (треугольник А, В, С3). Эта схема демонстрирует, что ни одно слагаемое не действует независимо от других и что результирующая форма индивида зависит от их согласованности.

Рис. 1.1. Схемавзаимоотношений биологических и социальных факторовв развитии человека[4]

Экспериментально изолировать биологические условия от влияния среды чрезвычайно трудно. Й. Шванцара приводит заключение ряда ученых, что с момента оплодотворения яйца нельзя ни в одном из периодов развития индивида различить, что является врожденным, а что приобретенным.

Ответить на этот вопрос пытается относительно новое направление – психогенетика, которая изучает влияние генотипа на фенотипическую изменчивость поведения (Равич‑Щербо, 1999; Александров, 2004). Основным способом психогенетического исследования является определение внутрипарного сходства поведенческих признаков и выраженности способностей у монозиготных и дизиготных близнецов, а также родителей и детей (как родных, так и приемных).

Этот подход к изучению интеллекта подробно рассматривается (Дружинин, 1999). В большинстве исследований выявлены высокие положительные корреляции между уровнем интеллекта монозиготных близнецов (0,62‑0,92). Однако высокая корреляция может объясняться и тем, что близнецы живут вместе и на них оказывает одинаковое влияние социальная среда. Поэтому более «чистым» является эксперимент с разлученными близнецами. Но и в этом случае, по многим данным, между интеллектом близнецов оказывается высокая положительная корреляция. Например, по данным Г. Ньюмена, она равна 0,52‑0,73, а по данным Н. Дениел для вербального интеллекта – 0,78, для невербального интеллекта – 0,49.

Ряд авторов (А. Анастази, ) пытаются найти изъяны в этих подходах, однако, обобщая многие исследования, приходит к выводу, что влияние генетической составляющей на различия в общем интеллекте, определяемом по тесту Векслера, равно как минимум 0,50, так как одни и те же по смыслу корреляции получены на разных выборках и разными исследователями. При этом Дружинин отмечает, что влияние средовых факторов на невербальный интеллект более значительно, чем на вербальный. Следует, правда, заметить, что по данным ряда зарубежных авторов дело обстоит как раз наоборот, но это уже другой вопрос.

Несомненное влияние на формирование индивидуально‑психологических особенностей личности и интеллекта в паре близнецов оказывает последовательность их рождения. Как правило, первый из близнецов травмируется при родах в большей степени, чем второй. Однако первый из пары в последующей жизни является более активным, более жизнестойким, чем второй. Эти и другие особенности пренатального периода могут сказываться на последующей несхожести близнецов, в том числе и относительно их интеллектуального развития. Вообще же следует отметить, что однояйцевые близнецы, по данным Рене Заззо (Заззо, 2001), интеллектуально развиваются несколько медленнее обычных детей, что связано главным образом с недостаточным развитием у близнецов речи, бедностью их социальных отношений, так как они замыкаются на общении между собой.

Особенности «биологической среды», под которыми, как правило, понимаются осложнения беременности, родов, неонатального периода, а также недостаточное питание как матери в период беременности, так и младенца после рождения, оказывают отрицательное влияние на общее психическое и интеллектуальное развитие ребенка. , например, приводит данные о влиянии на IQгрудного вскармливания. У детей, вскормленных только грудью, IQв возрасте 5 лет был в среднем на 11 баллов выше по сравнению с группой, где грудное вскармливание было ограниченным и использовались различные питательные смеси.

В данном случае нужно говорить и о психоэмоциональном влиянии матери на своего младенца во время кормления, благодаря которому его психическое развитие протекает более гармонично. Эта проблема сейчас широко обсуждается специалистами по раннему вмешательству (Мухамедрахимов, 2003 и др.).

Однако статистически доказать влияние различных биологических факторов на IQребенка очень трудно по следующим причинам:

• компенсация пренатальной патологии медицинскими, нейропси‑хологическими, психологическими и другими воздействиями;

• повышенное внимание и забота со стороны родителей к детям, родившимся с теми или иными отклонениями в развитии;

• высокая пластичность и чувствительность нервной системы младенца к различным коррекционным воздействиям, большие компенсаторные возможности организма.

Таким образом, можно говорить о том, что одной из основных задач в диагностике интеллектуального развития ребенка является понимание того, от чего (наследственности или среды) может быть низкий уровень интеллекта. Но поскольку психолог не может повлиять на наследственность, ему ничего не остается, как изменить влияние среды. Речь идет о различных программах раннего вмешательства: компенсаторного воспитания, психологической коррекции в системе психолого‑педагогической помощи детям (Мамайчук, Ильина, 2004).

1.3. Особенности и закономерности развития интеллекта у детей

Изучение этого вопроса связано прежде всего с именем швейцарского психолога Жана Пиаже (Пиаже, 1969). Начиная с 20‑х гг. XX в. он в течение 50 лет занимался теоретическими и практическими вопросами детского интеллекта.

Рассмотрим факты, установленные Пиаже. Важнейшие из них: открытие эгоцентрического характера детской речи, качественных особенностей детской логики, своеобразных по своему содержанию представлений ребенка о мире. Однако основное достижение Пиаже – открытие эгоцентризма ребенка.

Эгоцентризм – это центральная особенность мышления, скрытая умственная позиция. Своеобразие детской логики, детской речи, детских представлений о мире – лишь следствие этой эгоцентрической умственной позиции.

В исследованиях детских представлений о мире и физической причинности Пиаже показал, что ребенок на определенной ступени развития в большинстве случаев рассматривает предметы такими, какими он их непосредственно воспринимает, то есть он не видит вещи в их внутренних отношениях. Ребенок считает, например, что луна следует за ним во время его прогулок, останавливается, когда он останавливается, бежит за ним, когда он убегает.

Пиаже назвал это явление «реализмом». Именно такой реализм и мешает ребенку рассматривать вещи независимо от субъекта, в их внутренней взаимосвязи. Свое мгновенное восприятие ребенок считает абсолютно истинным. Это происходит потому, что дети не отделяют своего «Я» от окружающего мира, от вещей.

Дети до определенного возраста не умеют различать субъективный и внешний мир. Ребенок начинает с того, что отождествляет свои представления с вещами объективного мира, и лишь постепенно приходит к различению их друг от друга. Эту закономерность, согласно Пиаже, можно применить как к содержанию понятий, так и к самым простым образам восприятия.

Реализм бывает двух типов: интеллектуальный и моральный. Например, ребенок уверен, что ветви дерева делают ветер. Это реализм интеллектуальный. Моральный реализм выражается в том, что ребенок не учитывает в оценке поступка внутреннее намерение и судит о поступке только по внешнему эффекту, по материальному результату.

Сначала, на ранних ступенях развития, каждое представление о мире для ребенка истинно, для него мысль и вещь почти не различаются. У ребенка знаки начинают свое существование, будучи первоначально частью вещей. Постепенно, благодаря деятельности интеллекта, они отделяются от них. Тогда он начинает рассматривать свое представление о вещах как относительное для данной точки зрения.

Пиаже показал, что на ранних стадиях интеллектуального развития объекты представляются для ребенка тяжелыми или легкими, согласно непосредственному восприятию: большие вещи ребенок считает всегда тяжелыми, маленькие – всегда легкими. Для ребенка эти и многие другие представления абсолютны, пока непосредственное восприятие кажется единственно возможным.

Отсутствие понимания принципа сохранения количества вещества при изменении формы предмета еще раз подтверждает, что ребенок сначала может рассуждать лишь на основе «абсолютных» представлений. Для него два равных по весу шарика из пластилина перестают быть равными, как только один из них принимает другую форму, например, чашки. Уже в ранних работах этот феномен Пиаже рассматривал как общую черту детской логики.

Мысль ребенка развивается еще в одном направлении – от реализма к релятивизму. Вначале дети верят в существование абсолютных субстанций и абсолютных качеств. Позднее они открывают, что явления связаны между собой и что наши оценки относительны. Мир независимых и спонтанных субстанций уступает место миру отношений.

Независимо от среды, коэффициент вербального эгоцентризма уменьшается с возрастом. В три года он достигает наибольшей величины: 75 % от всей спонтанной речи. От трех до шести лет эгоцентрическая речь постепенно убывает, а после семи лет, по мнению Пиаже, она исчезает.

(Выготский, 1960), заинтересовавшись фактами детского развития, выявленными Ж. Пиаже, объясняет их по‑другому. В эгоцентрической речи ребенок пытается осмыслить ситуацию, поставить проблему, наметить выход из затруднения, спланировать ближайшие действия.

Как считает Выготский, эгоцентрическая речь имеет две функции: с одной стороны, она сопровождает детскую активность, с другой – служит средством мышления, образования плана решения задачи. Когда эгоцентрическая речь отмирает на границе дошкольного и школьного возрастов, она не исчезает совсем, а превращается во внутреннюю речь. Эгоцентрическая речь, таким образом, не обязательно является выражением эгоцентрического мышления. Выполняя функции планирования действий, она сближается с логикой реалистического, социализированного мышления, а не с логикой грезы и мечты. По , от исходно социальной речи ребенка развитие идет через эгоцентрическую речь к внутренней речи и мышлению.

Стадии интеллектуального развития ребенка

Другое направление работ Пиаже – изучение развития интеллекта в поведении ребенка. В исследовании истоков интеллекта и представления о реальности у детей первых двух лет жизни Пиаже установил, что в этот период в сознании ребенка происходит революция, подобная той, какую совершил в физике Коперник. Первоначально ребенок воспринимает мир как индивид, который не знает себя в качестве субъекта, не понимает своих собственных действий и поэтому приписывает реальности свои субъективные ощущения, даже не подозревая об этом. Ребенок пытается воздействовать на вещи, но сначала он не представляет их себе вне связи с непосредственными действиями. А в непосредственном действии может установиться лишь поверхностный контакт с вещами. Это приводит к тому, что ребенок считает объективной только такую реальность, которая выявляется в непосредственном восприятии. Разумеется, видимая реальность не исчерпывает объективно существующую. Поэтому ребенок, считает Пиаже, на ранних стадиях развития игнорирует себя в качестве субъекта и не понимает собственных действий.

Конструкция представления об окружающем мире, о реальности у ребенка в первые годы жизни состоит в переходе от одного состояния, где вещи центрированы вокруг «Я», которое управляет всем, не осознавая себя в качестве субъекта, в другое состояние, где «Я» занимает свое место в устойчивом мире и рассматривается как активный субъект среди других в этом мире. В этот период меняется исходная позиция ребенка по отношению к вещам; в сфере практических действий происходит переход от эгоцентризма к объективности.

Опираясь на эмпирические факты, Пиаже заметил, что прежде чем у ребенка устанавливаются логические операции, он выполняет «группировки» объектов и действий (ищет спрятанный предмет, собирает пирамидку и т. п.), которые, в свою очередь, порождают арифметические, геометрические и элементарные физические «группы».

Все развитие Пиаже характеризовал движением от общей эгоцен‑тричности к интеллектуальной децентрации и его ход представлял в форме последовательных группировок, вытекающих одна из другой. Однако это дает лишь внешнюю характеристику развития. Его внутреннюю характеристику, функциональный механизм, составляет равновесие. На каждом уровне развития Пиаже характеризовал равновесие по размерам его сферы, по подвижности и устойчивости.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |