Если тест WISCв нашей стране адаптирован (Панасюк, 1973), то тест WPPSI,как пишет , не используется. Поэтому основной задачей исследования является апробация, адаптация и доказательство надежности и валидности теста Д. Векслера для дошкольников (WPPSI).

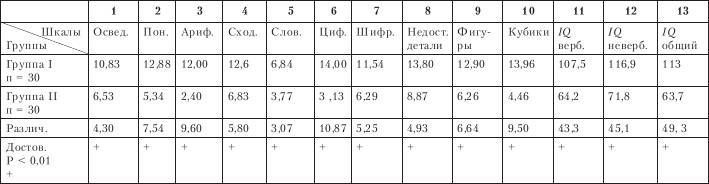

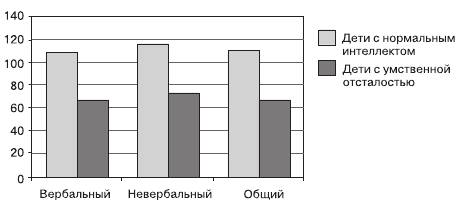

Предварительная проверка диагностической силы этой методики была проведена путем сопоставления результатов группы детей с нормальным интеллектом и группы умственно отсталых детей. По всем субтестам, по вербальному, невербальному и общему интеллекту данные различались на высоком уровне значимости (р < 0,001). Оценка детей с нормальным интеллектом полностью укладывалась в нормативы, предложенные Векслером.

3.3. Сравнительный анализ результатов диагностики интеллекта детей по методикам WPPSI и WISC

Одним из наиболее известных и часто используемых в психологической, педагогической и медицинской практике является тест Д. Векслера WISC(детский вариант от 5 до 16 лет), адаптированный в 1973 г. Последняя редакция осуществлена и в 1991 г. Этот тест комплексный – оценивает вербальный и невербальный интеллект, хорошо стандартизирован и нормирован, надежен и валиден (Анастази, 1982; Бурлачу к, 2002; Дружинин, 1999; Психологическая диагностика, 2003).

Для доказательства надежности и валидности теста WPPSIбыло проведено исследование интеллектуального развития детей в возрасте от 4 до 6,5 лет по методикам Д. Векслера для дошкольников (WPPSI),Д. Векслера для детей (WISС)и методики Стэнфорд‑Бине. Общая выборка испытуемых составила 164 человека (88 мальчиков и 76 девочек). Из них 44 ребенка в возрасте от 4 до 5 лет и 60 детей в возрасте от 5 до 6,5 лет были с нормальным интеллектуальным развитием и на момент обследования посещали массовые детские сады г. Санкт‑Петербурга; 30 детей от 5 до 6,5 лет (23 мальчика и 7 девочек) имели задержку психического развития преимущественно церебрально‑органического характера и посещали коррекционный детский сад для детей с ЗПР; 30 детей от 5 до 6,5 лет (20 мальчиков и 10 девочек) с умственной отсталостью легкой степени посещали детский сад коррекционного типа для детей с умственной отсталостью.

Все обследования были проведены в период с октября 2002 г. по апрель 2004 г. в рамках психологической консультативной работы с детьми в Психолого‑педагогическом центре «Здоровье» Петроградского района г. Санкт‑Петербурга. Использованы также данные дипломных работ (Гапонова, 2004) и (Са‑енко, 2004), выполненных под моим руководством на факультете психологии СПбГУ по специализации «Клиническая психология».

Математическая обработка полученных данных проводилась по разработанной на факультете психологии СПбГУ программе Statistical Basic Statistics and Tables.

Проведенное исследование позволило определить надежность и ва‑лидность методики WPPSI.

Для сравнительного анализа были взяты только сопоставимые субтесты по обеим методикам. Идентичными субтестами, как по названию, так и по сути, являются: «Осведомленность», «Понятливость», «Сходство», «Арифметический», «Словарный», «Недостающие детали», «Кубики». По психологической составляющей идентичным субтесту «Шифровка» в тесте WIS Сявляется субтест «Дома животных» в тесте WPPSI.

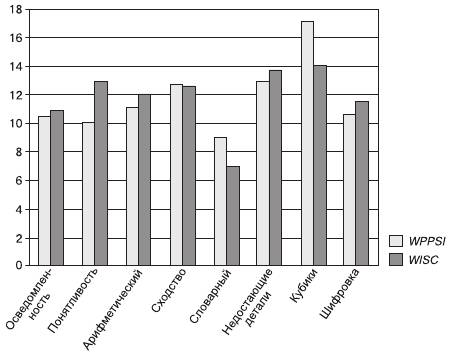

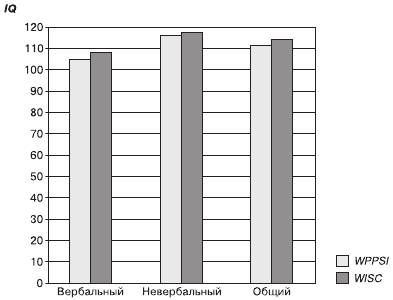

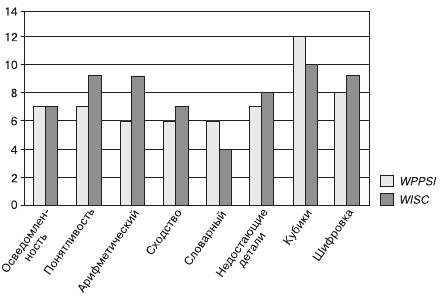

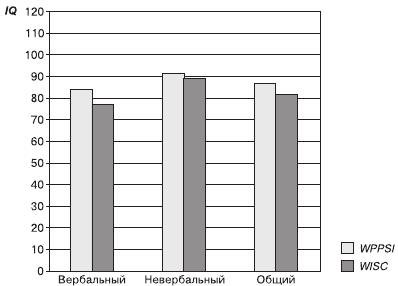

На рис. 3.1 представлены результаты исследования интеллекта по двум методикам у нормальных детей по отдельным субтестам, а на рис. 3.2 – по вербальному, невербальному и общему интеллекту.

Рис. 3.1.Результаты исследования интеллекта по субтестам у детей с нормальным интеллектом

Сравнительный анализ результатов по методикам WPPSIи WISCв группе нормальных детей свидетельствует о довольно близких значениях по всем субтестам, за исключением субтеста «Кубики». По тесту WPPSIдети лучше справляются с этим субтестом. Качественный анализ этих субтестов в сравниваемых методиках показал, что имеются различия в системе предъявления стимульного материала. Если в методике WISCребенку предоставляется возможность иметь перед собой предметный образец только однажды, а далее складывать кубики по нарисованной на карточке фигуре, то в методике WPPSIтакую возможность ребенок имеет на протяжении семи предъявлений. Кроме того, в методике WPPSIиспользуются не кубики, а пластины.

Сравнительный анализ вербального, невербального и общего интеллекта по двум методикам показал практически полное совпадение результатов диагностики.

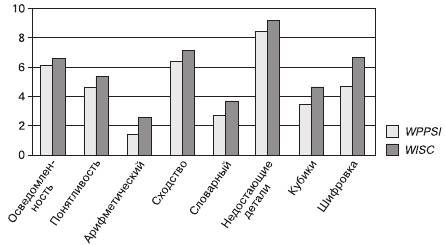

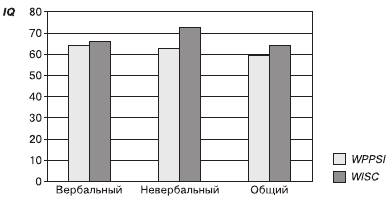

Аналогичные результаты сравнения получены в группах детей с умственной отсталостью (рис. 3.3,3.4) и детей с ЗПР (рис. 3.5,3.6).

Рис. 3.2. Результаты исследования вербального, невербального и общего интеллекта у детей с нормальным интеллектом

Рис. 3.3. Результаты исследования интеллекта по субтестам у умственно отсталых детей

Рис. 3.4. Результаты исследования вербального, невербального и общего интеллекта у умственно отсталых детей

Рис. 3.5. Результаты исследования интеллекта по субтестам у детей с ЗПР

Рис. 3.6. Результаты исследования вербального, невербального и общего интеллекта у детей с ЗПР

Проверка валидности и надежности методики WPPSIосуществлялась и методом корреляций. Коэффициент надежности соответствует высокому коэффициенту корреляции между результатами по тестам WISCи WPPSI.В нашем исследовании получен коэффициент корреляции между общим IQ – 0,88,вербальным – 0,79, невербальным – 0,62. Об этом же способе определения надежности пишет

А. Анастази (Анастази, 1982) и называет это «надежностью взаимозаменяемых форм». Этот путь определения надежности теста более предпочтительный по сравнению с «ретестовой надежностью», когда требуется повторное обследование испытуемого с помощью одного и того же теста. В этом случае слишком велико влияние тренировки и навыка.

Доказательством надежности методики WPPSIявляется также надежность частей теста (Бурлачук, 2002). У А. Анастази этот метод называется методом расщепления, а коэффициент надежности – коэффициентом внутренней согласованности. Полученные положительные корреляции между частями теста WPPSI(для общего IQ –0,97; для вербального – 0,89; для невербального – 0,96) также свидетельствуют о надежности методики.

Критерием валидности теста является показатель принадлежности индивида к определенной группе. При сопоставлении результатов по методике WPPSIу детей с нормальным интеллектом, детей с ЗПР и с умственной отсталостью оказалось, что эта методика обладает большой дифференцирующей силой, то есть дает возможность отделять детей, имеющих ЗПР, от нормы, детей с умственной отсталостью от нормы, детей с ЗПР – от детей с умственной отсталостью (различия достоверные, р < 0,001).

В качестве критерия вал иди ости методики WPPSIможет служить совпадение деления обследованных нами детей на группы в соответствии с медицинским диагнозом, согласно которому дети были помещены в специальный детский сад для детей с ЗПР или умственной отсталостью. Такой метод определения валидности называется «методом контрастных групп». Дети с ЗПР попали в результате обследования по методике WPPSIв диапазон IQот 80 до 94 баллов, а с умственной отсталостью – от 65 до 79 баллов.

Валидность этого теста подтверждает также корреляция его показателей с показателями теста Стэнфорд‑Бине (Кг =0,75). Эти результаты совпадают с данными зарубежных психологов. Например, А. Анастази указывает на высокие связи (на уровне 0,82) показателей общего интеллекта по шкале Стэнфорд‑Бине и шкале WPPSI.

Таким образом, можно считать, что надежность и валидность теста WPPSIдостаточно высокая.

3.4. Рекомендации по работе с методикой WPPSI

Опыт работы с этой методикой позволил сформулировать ряд положений по качественному клинико‑психологическому анализу индивидуальных особенностей поведения и деятельности обследуемого ребенка. Такой качественный анализ позволяет значительно обогатить диагностические возможности тестов и наряду с количественной оценкой давать не только более точную постановку психологического диагноза, но и осуществлять прогноз и намечать пути пси‑хокоррекционной работы с ребенком, имеющим проблемы в развитии (Бурлачук, 2002; Лубовский, 2002; Лусканова, 1993; Худик, 1999).

Качественный анализ при работе с методикой WPPSI включает следующие аспекты:

• особенности общения ребенка с психологом: легко ли вступает в контакт, задает ли вопросы и какие и т. д.; при квалификации дефекта необходимо иметь в виду, что низкие качественные показатели по вербальной шкале могут являться следствием речевого недоразвития;

• мотивационные особенности поведения: с интересом ли работает ребенок, как он реагирует на успех или неудачу, как оценивает свои результаты;

• динамические характеристики деятельности: импульсивность, заторможенность, медлительность, истощаемость; например, медлительный ребенок может не укладываться во временные рамки и, таким образом, иметь низкие результаты;

• особенности внимания: отвлекаемость, колебания внимания, показатели самоконтроля;

• характеристики моторики: быстрота движений, координация, мышечный тонус и т. д.;

• речевые проявления: уровень понимания речи, трудности произношения, несформированность фразовой речи, речевая инертность и др.;

• способы выполнения заданий: неадекватные, метод проб и ошибок, хаотичность действий и т. д.

Таким образом, количественная и качественная оценки выполнения ребенком заданий теста WPPSI взаимно дополняют друг друга. С одной стороны, низкий балл указывает на неблагоприятное положение обследуемого среди группы сверстников, а тщательный разбор применяемых им способов решения и допускаемых ошибок позволяет определить структуру и характер имеющихся интеллектуальных нарушений; с другой – при помощи качественного анализа имеется возможность выявить различные типы нарушения интеллектуальной деятельности, а на основе количественной оценки установить их степень. Это позволяет своевременно поставить клинический диагноз, определить психологическую структуру дефекта и разработать комплексную психокоррекционную программу для детей дошкольного возраста.

Особое значение имеет клинико‑психологическая диагностика интеллектуального развития у дошкольников с помощью методики WPPSI для работы психоло го‑меди ко‑педагогических комиссий, когда принимается решение о том, какой тип дошкольного учреждения является наиболее оптимальным для ребенка.

Наш опыт работы с этим тестом в течение трех лет позволяет сформулировать ряд стандартных правил:

• проводить диагностику может только высококвалифицированный психолог;

• перед диагностикой психологу целесообразно сказать ребенку, что он собирается поиграть с ним в различные игры;

• создать теплую, дружескую атмосферу; не начинать тестирование ребенка, если не удалось наладить с ним хороший контакт; психолог должен быть уверен, что ребенок не опасается его, что у ребенка нет излишней тревожности;

• необходимо строго придерживаться инструкции;

• не выставлять оценки в присутствии ребенка;

• после проведения пяти субтестов сделать перерыв;

• если ребенок выглядит усталым, прервать встречу и назначить дополнительную.

Глава 4. Экспериментально‑психологическое исследование интеллекта у детейс ЗПР и умственной отсталостью

4.1. Сравнительный анализ структуры интеллекта у детей с ЗПР и детей с нормальным интеллектом

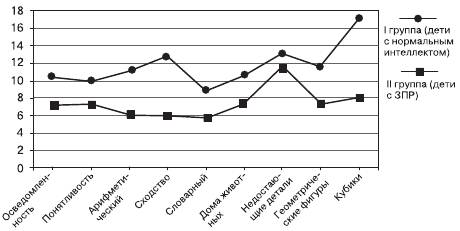

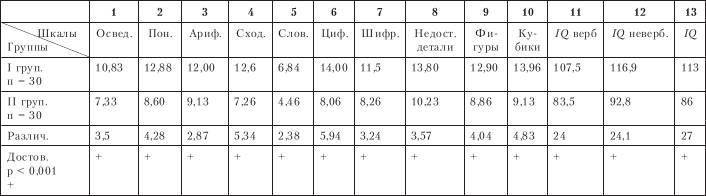

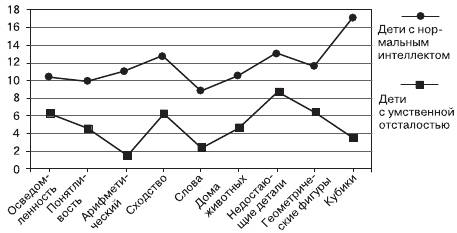

В табл. 4.1 представлены результаты исследования интеллекта детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР по методике Д. Векслера для дошкольников (WPPSI).

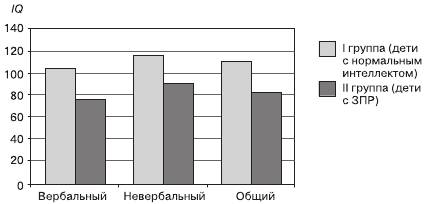

Выявлены достоверные различия между I группой (дети с нормальным интеллектом) и II группой (дети с ЗПР) по всем субтестам, а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту.

По субтесту «Осведомленность» у детей с ЗПР результаты достоверно более низкие, чем у детей с нормальным интеллектом. Это говорит о том, что у детей с ЗПР (II группа) недостаточный общий объем и уровень относительно простых знаний, недостаточно сформированы направленность и широта познавательных интересов, память и мышление. Еще большие различия получены по субтесту «Ариф метический».

Дети с ЗПР хуже справляются с заданиями на способности к оперированию числовым материалом, основу которого составляют такие факторы, как способность к обучению, сообразительность, кон‑центрированность произвольного внимания, кратковременная память.

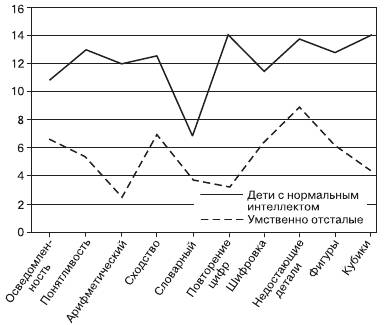

Однако самые большие отставания у детей с ЗПР проявились в субтестах «Сходство» и «Кубики» (рис. 4.1). Дети с ЗПР хуже справляются с заданиями на установление сходства, с определением общих существенных признаков понятий, которые требуют развитых способностей к логическому обобщению, высокой степени абстрагирования и классификации, сравнения и упорядочивания. Это свидетельствует о менее развитом словесно‑логическом и понятийном мышлении у детей с ЗПР по сравнению с детьми с нормальным интеллектом. Также дети с ЗПР испытывают большие трудности в конструировании объектов, у них значительно хуже развито пространственное воображение. Наибольшие различия обнаружены в субтестах «Осведомленность», «Понятливость», «Словарный», «Дома животных», «Недостающие детали», «Геометрические фигуры» (рис. 4.1).

Рис. 4.1. Интеллектуальные профили у детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР по методике Д. Векслера WPPSI

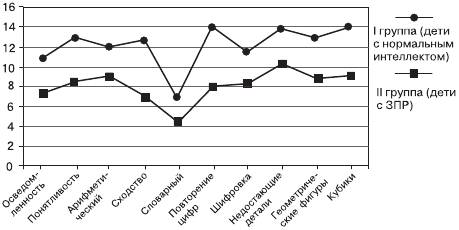

Сравнительный анализ результатов по вербальному, невербальному и общему интеллекту также показал достоверные различия между детьми с нормальным интеллектом и детьми с ЗПР (табл. 4.1).

На рис. 4.2 видно, что вербальный, невербальный и общий интеллект у детей с ЗПР значительно ниже, но самые большие различия обнаружены по вербальному и общему IQ.

В табл. 4.2 представлены результаты исследования интеллекта по I группе (дети с нормальным интеллектом) и по II группе (дети с ЗПР) по методике WISC.

Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WPPSIу детей I группы (с нормальным интеллектом) и II группы (ЗПР)

Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WISCу детей I группы (дети с нормальным интеллектом) и II группы (ЗПР)

Рис. 4.2. Вербальный, невербальный и общий интеллект у детейс нормальным интеллектом и детей с ЗПР по методике Д. Beкслepa WPPSI

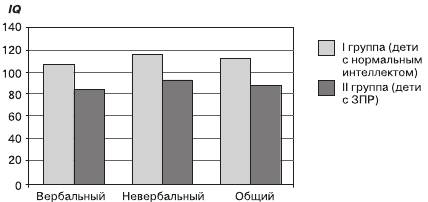

Здесь также выявились достоверные различия по всем субтестам, а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту.

Так же как и в методике WPPSI,значимо выше различия по субтестам «Осведомленность» и «Понятливость». Для детей с ЗПР характерны: более низкая способность делать умозаключения на основе жизненного опыта и с опорой на здравый смысл, готовность к умственной деятельности, самостоятельность и социальная зрелость суждений.

У детей с ЗПР более низкие результаты в умении оперировать числовым материалом, находить сходство в предметах. То есть у них хуже, чем у детей с нормальным интеллектом, развиты вербально‑ло‑гическое мышление, пространственное представление, активное внимание, кратковременная память (по субтесту «Повторение цифр») (рис. 4.3).

Однако наибольшие различия между детьми сравниваемых групп показали субтесты «Сходство», «Повторение цифр» и «Кубики». То есть и по методике WPPSI,и по методике WISCполучены сходные результаты: в наибольшей степени у детей с ЗПР страдают абстрактное мышление, функции запоминания и пространственное воображение.

Если проанализировать профили в целом, то видно, что у детей с ЗПР показатели по всем субтестам ниже, чем у детей с нормальным интеллектом. Особенно существенными являются различия между I и II группами по вербальному, невербальному и общему интеллекту (рис. 4.4).

Рис. 4.3. Интеллектуальные профили у детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР (по методикеWISC)

Рис. 4.4.Вербальный, невербальный и общий интеллекту детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР (по методике WISC)

Сравнительный анализ интеллекта у детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР по блокам методики WISC

Факторный анализ субтестов методики WISCвыявил три блока:

I. Вербального понимания.

II. Перцептивной организации.

III. Памяти и внимания.

В блок I вошли субтесты «Осведомленность», «Понятливость», «Сходство», «Словарный».

В блок II вошли субтесты «Складывание фигур» и «Кубики».

В блок III – «Арифметический», «Повторение цифр» и «Шифровка».

Факторный анализ методики WISCубедительно показал наличие трех факторов, и эти факторы соответствуют трем блокам.

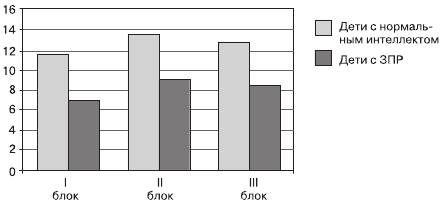

Рис. 4.5. Показатели уровневых оценок интеллекта по блокам у детей с нормальным интеллектоми детей с ЗПР

На рис. 4.5 представлены результаты при делении по блокам. Если сравнить уровень интеллекта по блокам у детей с ЗПР, то оказывается, что самые низкие результаты у них оказались по блоку вербального понимания, а самые высокие – по блоку перцептивной организации и блоку памяти и внимания. Это свидетельствует о том, что дети с ЗПР испытывают наибольшие трудности в вербальном понимании, то есть они обладают недостаточно развитыми памятью и мышлением, умением делать умозаключения на основе жизненного опыта. Снижена способность к логическому обобщению, свободному оперированию словами родного языка.

Уровень оценки интеллекта по блокам у детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР по методике WISCпоказал, что наибольшие различия обнаружены по блоку вербального понимания, то есть у детей с ЗПР в меньшей степени проявляется вербальное понимание.

Наименьшие различия выявлены по блоку перцептивной организации и по блоку памяти и внимания. Это говорит о том, что дети с ЗПР в меньшей степени отличаются от детей с нормальным интеллектом по способности к аналитико‑синтетической деятельности, по способности соотносить части и целое. Также различия меньше по возможностям концентрации произвольного внимания, сообразительности и четкости оперирования числовым материалом. В меньшей степени различаются качество оперативной памяти и активного внимания.

Таким образом, наименьшей дифференцирующей силой обладают блоки перцептивной организации, памяти и внимания. Различия между детьми с нормальным интеллектом и детьми с ЗПР по этим блокам меньше по сравнению с блоком вербального понимания. Это говорит о том, что хотя у детей с ЗПР перцептивная организация, память и внимание ниже, чем у детей с нормальным интеллектом, но эти различия не так высоки, как по блоку вербального понимания.

В целом можно говорить о том, что дети с ЗПР при анализе интеллекта по блокам имеют существенно низкие результаты по сравнению с детьми с нормальным интеллектом, несколько большие – по блоку вербального понимания и почти одинаковые – по блоку перцептивной организации и блоку памяти и внимания.

Заслуживает интереса тот факт, что выявленные результаты в блоке вербального понимания ниже по сравнению со II и III блоками. Причем это относится и к детям с нормальным интеллектом, и к детям с ЗПР.

У детей с нормальным интеллектом результаты по блоку вербального понимания достаточно высокие, но они все же ниже, чем по блокам перцептивной организации, памяти и внимания. У детей с ЗПР результаты по блоку вербального понимания ниже, чем у детей с нормальным интеллектом (различия достоверны, см. табл. 4.2.), но при сравнении по блокам оказывается, что у детей с ЗПР результаты по блоку вербального понимания значительно ниже, чем по блокам перцептивной организации, а также памяти и внимания.

Причиной этого может быть наличие большого процента среди дошкольников (как с нормальным интеллектом, так и с ЗПР) детей с речевыми проблемами.

Таким образом, можно предположить, что дифференцированность в развитии речи у дошкольников приводит к трудностям в формировании операций сравнения, обобщения, определения различных понятий и явлений, понимания значения различных слов и т. д.

Еще одной причиной может выступать и социальный фактор, в частности, занятость родителей приводит к тому, что ребенок часто предоставлен сам себе: он смотрит телевизор, играет на компьютере и при этом не имеет полноценного общения. Он не посещает театров, музеев, не гуляет с родителями по городу и, таким образом, у него оказываются сниженными общая осведомленность, кругозор, общий культурный уровень и т. д.

Кроме того, у детей из благополучных семей с хорошим уровнем интеллекта вызывают большие затруднения вопросы из суб‑теста «Понятливость», который требует самостоятельности в принятии решения в конкретной жизненной ситуации: «Если в магазине нет хлеба, если потерял игрушку» и т. п. Дело в том, что такие дети часто воспитываются в условиях гиперопеки, когда почти все за них делают взрослые и не позволяют им проявлять самостоятельность в действиях и поступках. Об этом же говорит и (1993).

Выводы

По сравнению с группой детей с нормальным интеллектом у детей с ЗПР снижены показатели по всем субтестам методик WISCи WPPSI,а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту (различия достоверны, р < 0,001).

В наибольшей степени у детей с ЗПР по сравнению с детьми с нормальным интеллектом снижены показатели, характеризующие пространственное воображение, нахождение сходства между предметами, владение числовым материалом и функции внимания.

Данные интеллектуального развития детей с нормальным интеллектом и детей с ЗПР по методике WPPSIразличаются на высоком уровне значимости (р < 0,001), что свидетельствует о высокой дифференцирующей способности этой методики, а значит и о ее надежности при отграничении ЗПР от нормы.

4.2. Сравнительный анализ структуры интеллекта у детей с разными формами ЗПР

Анализ литературных данных по изучению особенностей детей с ЗПР свидетельствует о широком научно‑практическом интересе психологов к данной проблеме, однако большинство исследований проводится без учета клинических и этиологических факторов, определяющих форму и структуру дефекта при задержках психического развития. Между тем клинико‑психологическая структура каждого варианта ЗПР отличается своеобразным соотношением интеллектуальных и эмоционально‑волевых нарушений (Мамайчук, Ильина, 2004). В связи с этим необходим дифференцированный подход к психологическому анализу структуры интеллекта детей с ЗПР.

С учетом данных анамнеза, а также комплексного психолого‑медико‑педагогического обследования дети (87 человек) были разделены на три группы в зависимости от тяжести задержки психического развития. Это разделение осуществлялось группой экспертов, в которую входили психолог, психиатр, психоневролог, логопед, дефек‑толог.

Первая группа – дети с ЗПР психогенного характера, обусловленной неблагоприятными условиями воспитания – семейно‑педа‑гогической запущенностью (37 человек).

Вторая группа – дети с ЗПР, имеющие минимальную мозговую дисфункцию (ММД). Критериями для выделения этой группы явилось наличие так называемых «малых неврологических признаков»: гиперкинетические нарушения и нарушения внимания, проявлявшиеся в преждевременном прерывании задания, остававшегося незаконченным. Использовались также электрофизиологические симптомы: признаки легкой внутричерепной гипертензии, данные ЭЭГ с картиной дисфункции корковых и мезэнцефалических структур головного мозга (25 детей).

Третья группа – дети с ЗПР церебрально‑органического генеза (25 детей). Эта группа детей имеет более грубые органические повреждения головного мозга по сравнению со второй группой. Это выраженная патология пренатального периода, грубая задержка психомоторного и речевого развития, в анамнезе – нарушение черепно‑мозговой иннервации, наличие неврологических заболеваний (эпилепсия, гиперкинезы, детский церебральный паралич и т. д.). Эти критерии дополнялись наличием выраженного гипертензионно‑гид‑роцефального синдрома и грубо‑органическими проявлениями на ЭЭГ.

Конечно, в чистом виде разделить детей по этим группам не представляется возможным, так как, например, во второй и третьей группах были дети и с семей но‑педагогической запущенностью. Поэтому группы выделялись по принципу ведущего фактора (причины) и тяжести органических нарушений.

Уровень интеллектуального развития у детей с различными формами ЗПР определялся по тесту Векслера WISC.

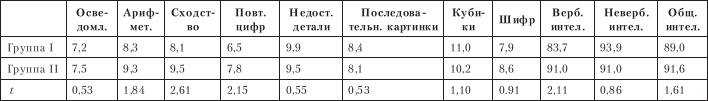

В табл. 4.3 представлены сравнительные результаты исследования интеллекта у детей первой и второй групп.

Достоверные различия выявлены по субтестам «Сходство», «Повторение цифр» и по вербальному интеллекту: дети первой группы хуже справляются с заданиями на установление сходства, с определением общих существенных признаков понятий, которые требуют развитых способностей к логическому обобщению, высокой степени абстрагирования и классификации, сравнения и упорядочивания. Это свидетельствует о менее развитом словесно‑логическом и понятийном мышлении у детей с ЗПР психогенного характера по сравнению с детьми с ЗПР, обусловленной минимальной мозговой дисфункцией.

Дети первой группы обнаруживают и худшее качество оперативной памяти и внимания (субтест «Повторение цифр»).

Объяснимы и расхождения между этими группами по вербальному интеллекту, который значительно ниже у детей с ЗПР психогенного характера. Именно уровень и структура вербального интеллекта теснейшим образом связаны с критериями общей культуры, образованности, семьи, многообразием индивидуального жизненного опыта ребенка, всей совокупностью его социализации.

Можно отметить и различия, не достигшие уровня достоверности, по субтесту «Арифметический». Дети с ЗПР психогенного характера отстают от детей с ЗПР, обусловленной ММД, в способности к оперированию числовым материалом, основу которой составляют такие факторы, как обучение, сообразительность, концентрированность произвольного внимания, кратковременная память.

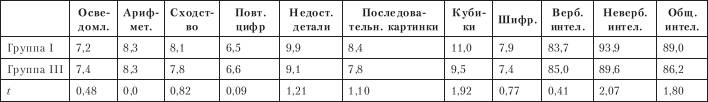

В табл. 4.4 представлены сравнительные данные для детей первой и третьей групп.

У детей третьей группы на достоверном уровне ниже результаты по субтесту «Кубики» и, вследствие этого, по невербальному интеллекту. В целом профили интеллекта детей с ЗПР в первой и третьей группе практически не различаются по вербальным субтестам, но все невербальные субтесты лучше выполняются детьми с ЗПР психогенного характера. У них же выше и показатели общего интеллекта.

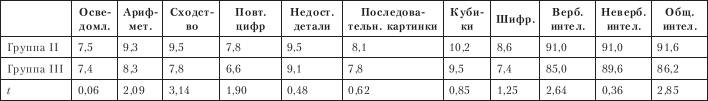

Наконец, сравнение показателей интеллекта у детей второй и третьей групп тоже выявило достоверные различия по субтестам «Арифметический» и «Сходство», а также по вербальному и общему интеллекту: более высокий уровень интеллекта по этим показателям имеют дети второй группы (табл. 4.5).

Таблица 4.3

Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WISC у детей первой группы (ЗПР психогенной формы) и второй группы (ЗПР с ММД)

Таблица 4.4

Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WISC у детей первой группы (ЗПР психогенной формы) и третьей группы (ЗПР с грубо‑органической формой)

Таблица 4.5

Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WISC у детей второй группы (ЗПР с ММД) и третьей группы (ЗПР с грубо‑органической формой)

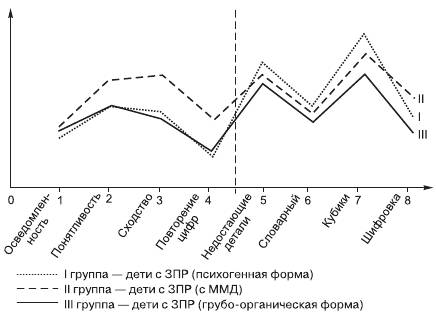

Таким образом, приведенные данные показывают, что структура интеллекта у детей с разными формами ЗПР существенно различается (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Интеллектуальные профили у детей с разными формами ЗПР

4.3. Сравнительный анализ структуры интеллекта у детей с умственной отсталостью и детей с нормальным интеллектом

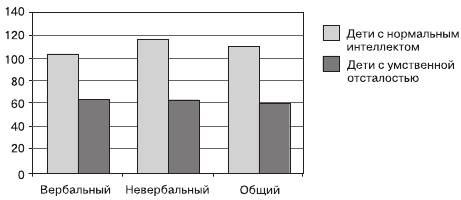

В табл. 4.6 представлены результаты исследования интеллекта по группе I (дети с нормальным интеллектом) и по группе II (дети с умственной отсталостью – УО) по методике WPPSI.

Выявлены достоверные различия между группой I и группой II по всем субтестам, а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту.

Более интересным является анализ структуры интеллекта у детей с УО по сравнению с детьми с нормальным интеллектом.

Самые большие различия показал субтест «Кубики Косса». Это свидетельствует о том, что у детей с УО нарушены аналитико‑синтетические способности, пространственное воображение, они не способны анализировать целое через составляющие его части.

Далее по степени различия идет субтест «Арифметический». Это говорит о том, что дети с умственной отсталостью не обладают достаточной концентрированностью произвольного внимания, сообразительностью и четкостью оперирования числовым материалом.

Также большие различия наблюдаются по субтестам «Недостаю– щие детали» и «Словарный», что говорит о низком уровне у умст– венно отсталых детей перцептивных способностей, умения диффе– ренцировать существенное от второстепенного в зрительных образ– ах, а также недостаточном словарном запасе и низкой адекватности при определении необходимого и достаточного для раскрытия смыс– ла слова.

Также у детей II группы хуже развито логическое обобщение, которое требует высокой степени абстрагирования, способностей к классификации, сравнению и упорядочиванию, развитого понятийного мышления.

Рис. 4.7. Интеллектуальные профили у детей с нормальным интеллектом и детей с УО по методике Д. Векслера для дошкольников (WPPSI)

На рис. 4.7 видно, что результаты по всем субтестам у детей с нормальным интеллектом выше, чем у детей с У О.

Субтест «Дома животных», как наиболее комплексный, показал, что у детей с нормальным интеллектом лучше развиты свойства внимания (концентрация, распределение, переключение), а также восприятие, зрительно‑моторная координация, скорость формирования новых навыков, способность к интеграции зрительно‑двигательных стимулов. Низкие результаты по субтесту «Понятливость» показали отсутствие у детей II группы умений делать умозаключения на основе жизненного опыта и неготовность их к самостоятельности.

Таблица 4.6 Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WPPSI у детей группы I (дети с нормальным интеллектом) и группы II (дети с УО)

Таблица 4.7 Среднегрупповые значения данных по методике Д. Векслера WISC у детей группы I (дети с нормальным интеллектом) и группы II (дети с УО)

На рис. 4.8 видно, что у умственно отсталых детей значительно снижены, по сравнению с детьми с нормальным интеллектом, показатели вербального, невербального и общего интеллекта. Наибольшие различия отмечаются по невербальному интеллекту.

Рис. 4.8. Показатели вербального, невербального и общего интеллекта у детей с нормальным интеллектом и детей с У0по методике Д. Векслера WPPSI

В табл. 4.7 представлены результаты исследования интеллекта по группе I (дети с нормальным интеллектом) и по группе II (дети с У О) по методике WISC.

Здесь также получились достоверные различия по всем субтестам, а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту.

Наибольшие различия, так же как и в методике WPPSI,выявлены по субтестам «Арифметический», «Кубики».

Это еще раз свидетельствует о том, что для детей с умственной отсталостью самыми трудными заданиями являются оперирование числовым материалом и конструктивные действия. Также дети с У О хуже справляются с заданиями на установление сходства, с определением общих существенных признаков понятий, которые требуют развитых способностей к логическому обобщению, высокой степени абстрагирования и классификации, сравнения и упорядочивания. Это свидетельствует о менее развитом словесно‑логическом и понятийном мышлении у детей с УО по сравнению со здоровыми детьми.

На рис. 4.9 отражено, что наибольшие различия между умственно отсталыми и детьми с нормальным интеллектом обнаружены по субтесту «Повторение цифр», что говорит о недостаточно сохранной функции простого механического запоминания у умственно отсталого ребенка.

Рис. 4.9. Интеллектуальные профили у детей с нормальным интеллектом и детей с УО по методике Д. Векслера WISC

У детей с УО более низкие результаты в умении оперировать числовым материалом, находить сходство в предметах. То есть у них хуже, чем у детей с нормальным интеллектом, развито вербально‑логическое мышление, пространственное представление, активное внимание, кратковременная память (по субтесту «Повторение цифр»).

Таким образом, при сравнительном анализе результатов по субтестам между детьми с УО и детьми с нормальным интеллектом различия достоверны по всем субтестам (как по методике WPPSI,так и по методике WISC).Наибольшие различия обнаружились по субтестам «Кубики» и «Арифметический», причем как по методике WISC,так и по WPPSI,а по методике WISCнаибольшие различия показал субтест «Повторение цифр».

Если проанализировать профили в целом, то видно, что у детей с УО показатели по всем субтестам ниже, чем у детей с нормальным интеллектом. Особенно существенными являются различия между I и II группами по вербальному, невербальному и общему интеллекту (рис. 4.10). Однако наибольшие различия между теми и другими детьми проявляются в невербальном интеллекте. Причем эти различия оказались большими по методике WPPSI.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |