Приложение 5

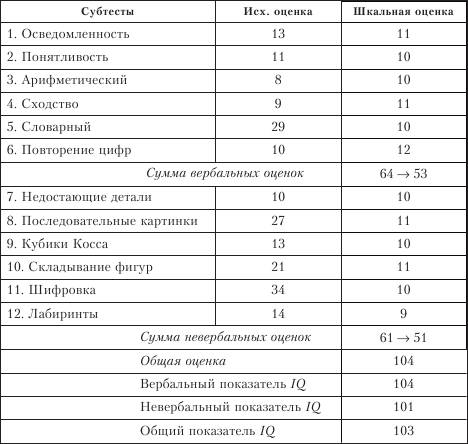

Среднегрупповые «интеллектуальные профили» шкальных оценок учеников общеобразовательных школ и детей с умственной отсталостью (, 1973)

Примечание:

• оценки нормально развитых в интеллектуальном плане школьников нанесены на схему знаками «]», оценки детей с умственной отсталостью – «[»;

• «интеллектуальные профили» представлены на схеме в виде интервалов оценок, наиболее характерных для рассматриваемых выборок детей;

• для более точного определения границ интервалов следует иметь в виду, что на схеме численное значение шкальной оценки приписано горизонтальной линии, проходящей под данной оценкой.

Приложение 6

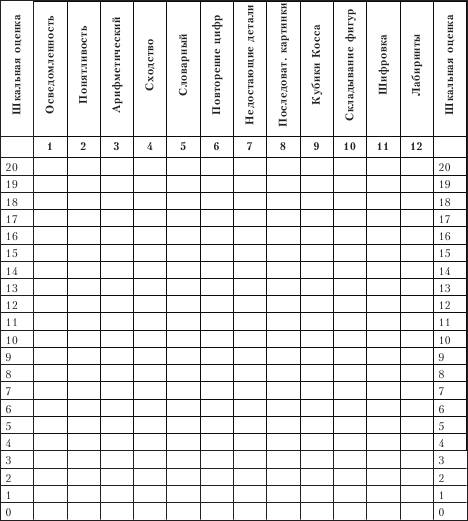

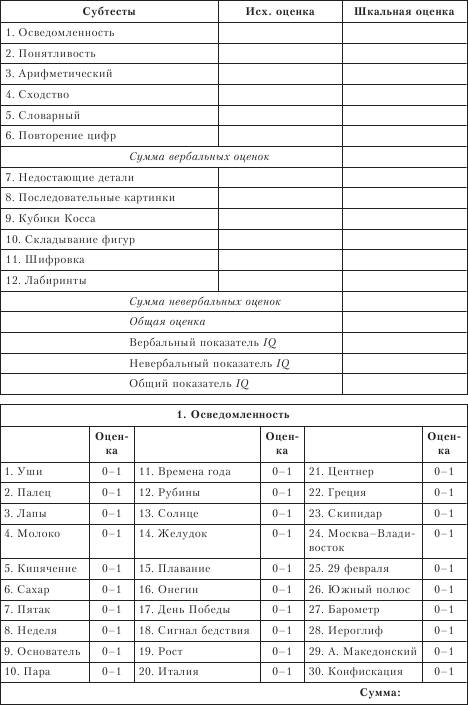

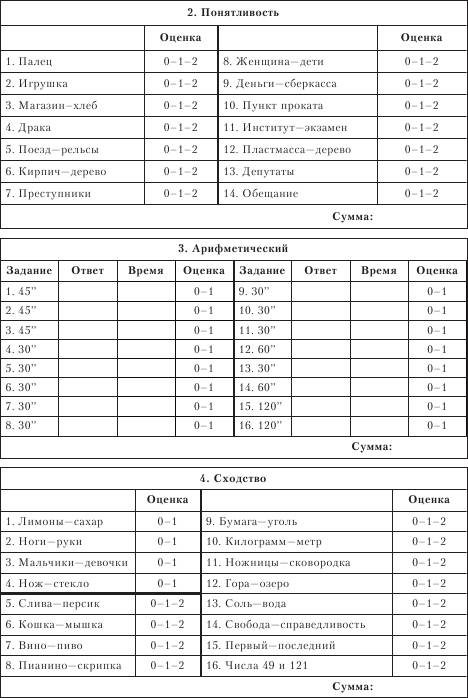

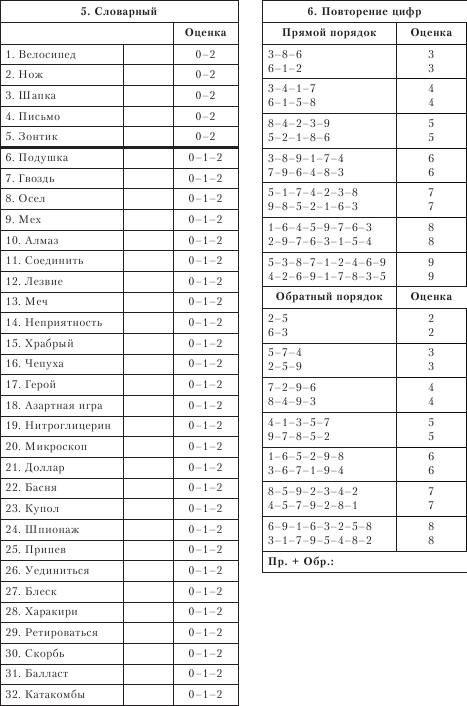

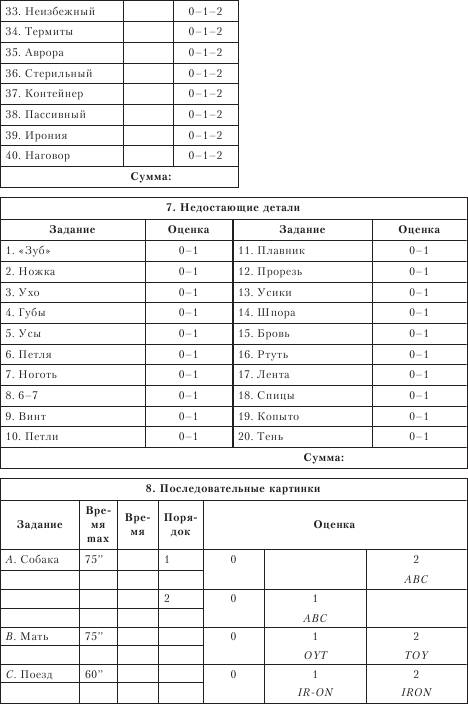

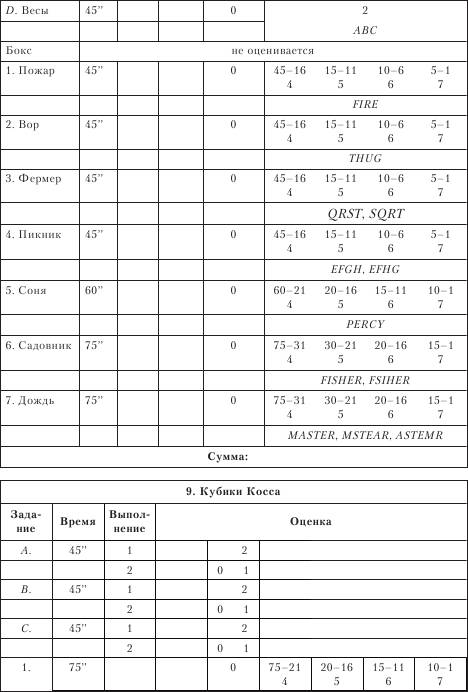

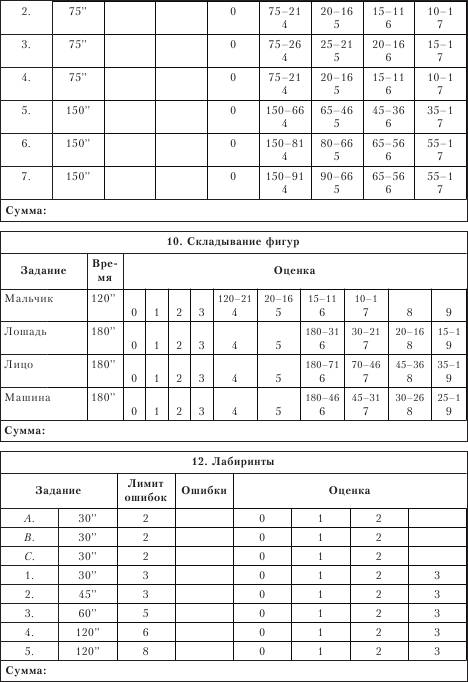

Регистрационные листы

Регистрационные листы

Методика Векслера WISC (для детей 5–16 лет)

Фамилия____________ Имя __________ Отчество_________

Дата рождения: день ______ мес. _________ год ________

Возраст: ________ лет ________ мес.

Дата исследования: _____________ 200__ г. _______________

___________________________________________________

___________________________________________________

Приложение 7

Схема определения ошибок типа «заход в тупик» в субтесте № 12 «Лабиринты»

Примечания:

• Ошибкой типа «заход в тупик» считается любое пересечение условного входа в тупик, обозначенного на схеме пунктирными линиями.

• Лабиринты на схеме расположены в позиции, в которой их наблюдает экспериментатор.

Рисуночные методы для оценки интеллектуального развития детей

Рисуночные тесты часто используются в практической диагностике как средство общения между психологом и ребенком, для выявления его эмоциональных и личностных особенностей, помогают более глубоко понять душевное состояние ребенка (Шелби, 1972). Кроме того, в многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных психологов показано, что особенности графических изображений у детей коррелируют с уровнем их интеллектуального развития. Например, при тяжелой умственной отсталости дети не могут повторить за взрослым простые движения, нарисовать линию. Они обычно пассивны с карандашом и бумагой. Их каракули не ассоциируются с реальными объектами.

Связано это прежде всего с недоразвитием моторики, особенно дифференцированной моторики пальцев рук. Это делает их совершенно беспомощными в рисовании. Некоторые дети с тяжелой умственной отсталостью могут воспроизвести, например, линию, но это носит исключительно формальный характер, без осмысления.

У детей с легкой умственной отсталостью при рисовании опускаются существенные признаки предметов. Их рисунки, как правило, схематичны, с часто повторяющимися элементами. При возможности выбора цвета карандашей они выбирают только один‑два цвета.

У умственно отсталых детей изобразительная деятельность развивается только при специальном обучении, в отличие от детей с нормальным интеллектом, у которых эта деятельность развивается спонтанно.

Мой опыт работы с рисуночными тестами при обследовании детей показывает, что ребенок с умственной отсталостью не может нарисовать, например, несуществующее животное, так как не может понять, что значит «несуществующее». Его мышление отличается конкретностью, а для такого рисунка требуется хорошо развитое воображение и абстрактное мышление.

На рис. 1 показано, как девочка 11 лет с умственной отсталостью изобразила несуществующее животное. Но обращает на себя внимание, как она это сделала. В ответ на просьбу нарисовать такое животное она долго думала, задавала много вопросов: «А как это – несуществующее? Оно живое или неживое?» и т. д. Поскольку у нее была очень высокая мотивация показать себя с самой лучшей стороны и заслужить похвалу психолога, она взяла игрушку (зайчика) с полки, положила ее на лист бумаги, обвела карандашом контуры игрушки, закрасила цветным карандашом (верно подобрала цвет) и сказала: «Вот это несуществующее животное, оно ведь действительно не существует. Я хорошо выполнила ваше задание?»

Или, например, ребенок отказывается сделать рисунок «Моя семья», что может быть связано с большими проблемами в семье ребенка и отражать его негативные эмоции по отношению к членам семьи.

Таким образом, сам факт отказа рисовать какой‑нибудь рисунок может нести в себе очень ценную информацию об особенностях интеллектуальной и эмоциональной сферы ребенка.

Правда, отказ ребенка рисовать что‑либо может иметь и другие причины. Например, ребенок шести лет заявил: «Я не умею рисовать, я плохо рисую». На вопрос, почему он так считает, последовал ответ: «Воспитательница в детском саду сказала, что у меня рисунок опять получился хуже всех». Так одно необдуманное высказывание взрослого лишило ребенка желания заниматься рисованием.

Из многочисленных рисуночных тестов, использование которых обсуждается в книге и (Романова, Потемкина, 1992), наиболее пригодным для оценки интеллектуальных возможностей ребенка является тест «Дом – дерево – человек» (коэффициент ранговой корреляции между этим тестом и тестом интеллекта равен 0,4–0,75). Однако интерпретации рисунков у детей уделяется чрезвычайно мало внимания, особенно в аспекте интеллектуального развития, несмотря на то что различия в этих рисунках между детьми с нормальным интеллектом и отклонениями в его развитии хорошо видны.

Рисунки детей с умственной отсталостью отличаются графической незрелостью, часто не соотносятся с реальными объектами (рис. 2). На рис. 2–6 видно, что ствол дерева и ветви обозначаются одной простой линией (или ствол рисуется коротким и толстым), крона дерева маленькая, нет линии земли, имеется небольшое количество деталей. Рисунок человека примитивный, с головой и туловищем, каждая конечность нарисована одной линией, руки от головы в виде булав (рис. 4–5). Отсутствуют шея, уши, волосы, пальцы рук, ступни, одежда.

В отношении рисунка дома можно отметить, что умственно отсталые дети неправильно располагают рисунок в пространстве, наблюдаются разрывы линий, сильный перекос рисунка, отсутствие многих элементов дома (окон, дверей, крыши и т. д.), на рис. 2, 3, 4 дома неузнаваемы.

Итак, рисунки умственно отсталых детей выявляют слабое развитие произвольного внимания, пространственного восприятия, сенсо‑моторной координации, мелкой моторики пальцев рук.

Дети с ЗПР рисуют лучше детей с умственной отсталостью. В их рисунках больше разнообразных элементов, они по своей зрелости приближаются к рисункам детей с нормальным интеллектом, а часто и вообще неразличимы (рис. 7–8).

Дети с нормальным интеллектом и с интеллектуальной одаренностью привносят в рисунки элементы творчества, оригинальности (рис. 9‑10).

Правильное использование детских рисунков значительно обогащает психологическую оценку интеллекта у детей.

Методика «Дом – дерево – человек»

Проективная рисуночная методика «Дом – дерево – человек» (ДДЧ) предложена Дж. Буком в 1940 г.

В качестве объектов для рисования автор выбрал дом, дерево и человека, так как эти образы более, чем другие, стимулируют откровенную вербализацию и наиболее приемлемы для всех возрастных групп, в том числе и для детей. По мнению Дж. Бука, каждый рисунок – это своеобразный автопортрет, детали которого имеют личностное значение, несут определенные эмоциональные нагрузки.

В данной книге предлагается модификация методики ДДЧ, предложенная для оценки личностного развития ребенка. Автор считает целесообразным применять ДДЧ в начале психологической консультации, потому что этот тест может показать, в какой сфере (эмоциональной или интеллектуальной) находится основная проблема консультируемого ребенка.

Порядок проведения работы

Тестирование начинается с установления между экспериментатором и обследуемым лицом доверительных отношений во время беседы на актуальные для ребенка и отвлеченные темы. Затем испытуемому предлагают стандартный лист бумаги, который складывается пополам. На первой странице в горизонтальном положении наверху печатными буквами написано «ДОМ», на второй и третьей вертикальной позиции сверху каждого листа – соответственно «ДЕРЕВО» и «ЧЕЛОВЕК», а на четвертой – имя и фамилия испытуемого, дата заполнения протокола. Для рисования обычно используется простой карандаш 2М, так как при употреблении этого карандаша наиболее ярко видны изменения в силе нажима.

Инструкция:«Нарисуй, пожалуйста, дом (человека, дерево) так хорошо, как только можешь. Дом может быть любого типа, стиля по твоему усмотрению. Время рисования не ограничено. Кстати, это не проверка твоих художественных способностей, меня не интересует твое умение рисовать».

После рисования дается следующая инструкция: «А теперь сядь поудобнее, постарайся расслабиться. Я задам тебе несколько вопросов насчет твоих рисунков».

Вопросы выбираются экспериментатором ситуативно и индивидуально. Предлагаются следующие вопросы.

Дом

1. Сколько этажей имеет этот дом?

2. Из чего он построен?

3. Кому он принадлежит?

4. Если бы этот дом был твой, какую комнату ты бы выбрал себе? Почему?

5. С кем бы ты хотел жить в этом доме?

Дерево

1. Как это дерево называется? (вид дерева)

2. Сколько ему лет?

3. Живое это дерево или нет? Если нет, то когда оно погибло?

4. Где оно растет?

Человек

1. Кто это: мужчина или женщина?

2. Сколько ему лет?

3. Кто он (она) такой (такая)?

4. Что он (она) делает?

5. Как он (она) одет (а)?

В протоколе экспериментатор фиксирует следующее:

• время рисования (каждого рисунка и общее);

• спонтанные высказывания и эмоциональные проявления во время рисования и интерпретации;

• последовательность деталей, если она отличается от обычной, – ответы на вопросы послерисуночного опроса.

Интерпретация рисунков

Качественный анализ рисунков

Качественный анализ рисунков проводится с учетом их формальных и содержательных аспектов.

Интерпретацию рисунка можно условно разделить на три части:

1) анализ структуры;

2) особенности графической презентации;

3) анализ процесса рисования. Анализ структуры включает:

• расположение рисунка на листе бумаги;

• пропорции отдельных частей рисунка;

• абсолютная величина;

• выделение отдельных частей.

Содержательные аспекты включают особенности, движение и настроение нарисованного объекта.

Считается, что детали рисункапредставляют осознание и заинтересованность человека в каждодневной жизненной ситуации. Испытуемый может показать в своем рисунке, какие детали имеют для него личностную значимость, двумя способами: позитивным (если во время рисования он подчеркивает или стирает некоторые детали рисунка, а также возвращается к ним) или негативным (если пропускает основные детали рисуемых объектов). Интерпретация таких значимых деталей или комплексов деталей может выявить некоторые конфликты, страхи, переживания рисующего. Но интерпретировать значение таких деталей следует с учетом целостности всех рисунков, а также в сотрудничестве с рисующим, так как символическое значение деталей часто бывает индивидуальным. Например, отсутствие таких основных деталей рисунка человека, как рот или глаза, может указывать на определенные трудности в общении или его отрицание. Так, было замечено, что дети, страдающие ювенильным ревматоидным артритом, чаще рисовали детей с руками, спрятанными за спину, а также без ног или с каким‑либо образом выделенными руками и ногами. Это указывает на переживания детей в связи с болезненностью суставов, частой их деформацией.

Пропорциирисунка иногда отражают психологическую значимость, важность и ценность вещей, ситуаций или отношений, которые непосредственно или символически представлены в рисунке дома, дерева и человека. Пропорции могут рассматриваться как отношение целого рисунка к данному пространству бумаги или как отношение одной части целого к другой. Например, очень маленький рисунок человека может показать чувство неадекватности субъекта в его психологическом окружении или желание аутистически выйти из ситуации.

Перспективапоказывает более сложное отношение человека к его психологическому окружению. При оценке перспективы внимание обращается на положение рисунка на листе по отношению к зрителю (взгляд сверху или снизу), взаимное расположение отдельных частей рисунка, движение нарисованного объекта. Например, человек, нарисованный в движении (бегущий, танцующий, играющий), чаще всего показывает активное, творческое отношение ребенка к своей жизни.

При интерпретации необходимо исходить из целостности всех рисунков. Наличие только одного признака не свидетельствует о наличии определенной психологической особенности. Иногда возникшие гипотезы интерпретации можно проверять в беседе с ребенком, тем более что ему самому интересно узнать, что о нем говорят его рисунки. Психолог должен строить беседу так, чтобы какая‑либо характеристика не стала суггестивным штампом, который может негативно повлиять на формирование дальнейшего характера подростка. Избегая явной оценки выявленных психологических особенностей, можно наметить возможные пути самовоспитания ребенка. На этом последнем этапе особое значение приобретают элементы психологической коррекции.

Если ребенок рисует заметно хуже, чем большинство его сверстников, если на рисунках плохая перспектива, неадекватные про порции, не присутствуют основные детали рисуемых объектов, то можно заподозрить отставание умственного развития. В таком случае дальнейшее исследование следует направить на выявление интеллектуальных особенностей ребенка. Если среди рисунков только один отличается плохим качеством, можно предполагать, что он вызывает наиболее яркую эмоциональную реакцию. Когда по рисункам выявляется большая выраженность нескольких симптомокомплексов, то можно предположить, что для данного ребенка важнее разрешение эмоциональных проблем. Хотя часто возможно, что личностные и эмоциональные проблемы возникают вследствие невозможности соответствовать нужному интеллектуальному уровню, что также проецируется в рисунках.

Органическая дисфункция центральной нервной системыдиагностируется по следующим пяти показателям:

1) двойные линии в рисунках;

2) несоединенные между собой линии;

3) сильный уклон нарисованной фигуры;

4) очень большая голова;

5) голова, неадекватно выделенная в рисунке человека.

Присутствие больше трех признаков в рисунках дает основание думать об органическом поражении ЦНС. Эта проблема особенно важна при психологической диагностике неуспевающих учащихся. Но нужно иметь в виду, что наличие органической дисфункции еще не свидетельствует об умственной отсталости ребенка. Часто это может проявляться как локальные затруднения в определенных сферах интеллектуальной деятельности или на определенных ее этапах. Такие дети могут быстро уставать, быть менее внимательными. Эти особенности требуют особого подхода к организации их учебного процесса в школе и дома. Иногда встречаются дети со слабо выраженными формами дисграфии или дислексии, которым трудно научиться читать или писать, но которые легко преодолевают эти трудности, когда их обучают с помощью специальных адекватных методик.

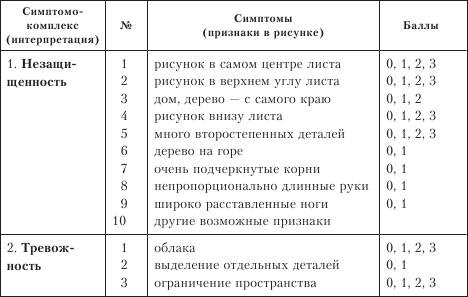

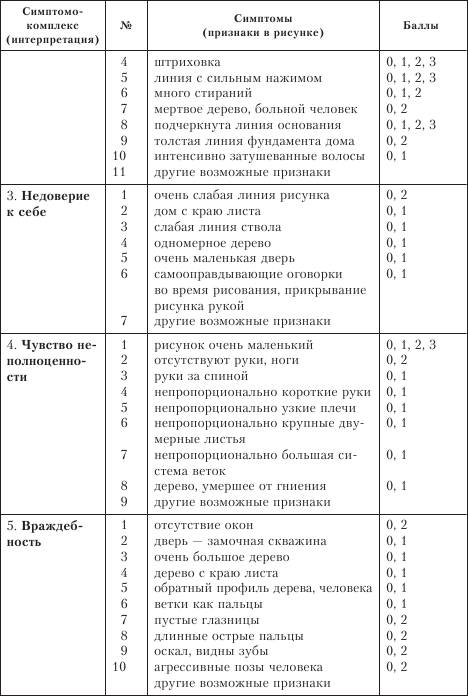

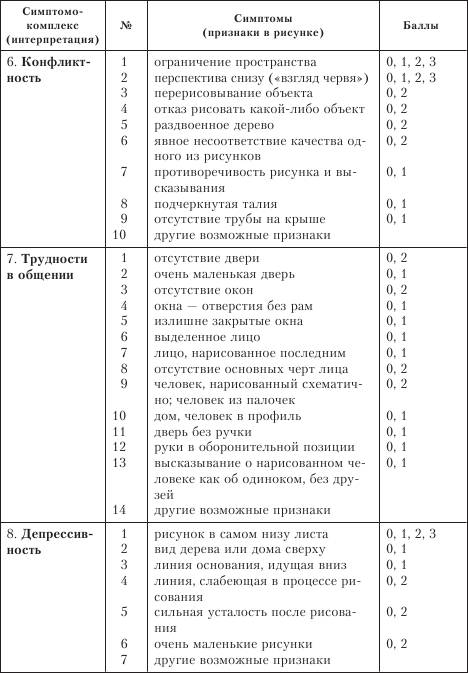

Количественная оценка теста

Для количественной оценки теста ДДЧ общепринятые качественные показатели группируются в следующие симптомокомплексы:

• незащищенность;

• тревожность;

• недоверие к себе;

• чувство неполноценности;

• враждебность;

• конфликтность;

• трудности в общении;

• депрессивность.

Каждый симптомокомплекс состоит из ряда показателей, которые оцениваются баллами. Если показатель отсутствует, то ставится О во всех случаях. Присутствие некоторых признаков оценивается в зависимости от их выраженности. Так, наличие облаков на одном рисунке – 1 балл, на двух – 2, а на всех – 3 (симпто мо комплекс «Тревожность»). При наличии большинства признаков ставится 1 или 2 балла в зависимости от значимости данного признака в интерпретации отдельного рисунка или всей целостности рисунков теста. Например, отсутствие основных черт лица (глаз, носа и рта) – 2 балла (симптомокомплекс «Трудности в общении»). Факт изображения человека в профиль в том же симпто мо комплексе – 1 балл. Выраженность симпто мо комплекса показывает сумма баллов всех показателей данного симпто мо комплекса (табл. 3).

Таблица 3

Симптомокомплексы теста «Дом – дерево – человек»

Основные термины

Академический интеллект –способность ребенка к обучению в дошкольных и школьных учебных заведениях.

Биологический интеллект –врожденная составляющая общего интеллекта (Г. Айзенк).

Вербальный интеллект –способность к словесному анализу и синтезу, к определению понятий, установлению сходства и различий и т. д. Сходные по содержанию понятия: семантический интеллект, лингвистический интеллект (Д. Векслер, Ч. Спирмен).

Идеальный интеллект –идеализированное представление об интеллекте, которое автор теста использует при его конструировании.

Интеллект –1) общая способность к познанию и решению проблем, определяющая успешность любой деятельности и лежащая в основе других способностей; 2) система всех познавательных процессов: ощущения, восприятия, памяти и т. д.; 3) способность к решению проблем в уме, без проб и ошибок. Понятие «интеллект» как общая умственная способность применяется в качестве обобщения поведенческих характеристик, связанных с успешной адаптацией к новым жизненным задачам.

Интеллект кристаллизованный,или «связанный» интеллект, – интеллект, зависящий от приобретенного опыта; сводится к системе интеллектуальных навыков, входит в состав общего интеллекта. Термин предложен Р. Кеттелл ом.

Интеллект общий –умственная способность, влияющая на выполнение любой деятельности, проявляющаяся в качестве, скорости и точности решения мыслительных задач, в темпе и успешности обучения, продуктивности профессиональной деятельности и социальной адаптивности (Ч. Спирмен).

Интеллект социальный –способность, определяющая успешность оценки прогнозирования и понимания поведения людей (Дж. Гилфорд); результат развития общего интеллекта под влиянием внешних социокультурных условий (Г. Айзенк).

Интеллект текучий, «свободный», «флюидный» –врожденная интеллектуальная способность, детерминирующая успешность приспособления к новым ситуациям, овладение новыми знаниями, гибкость и скорость мышления (Р. Кеттелл).

Интеллектуальная продуктивность –1) уровень достижений в интеллектуальной профессиональной деятельности; 2) успешность решения интеллектуальных тестов.

Интеллектуальный диапазон –прогноз вариаций индивидуальных достижений в какой‑либо деятельности, определяемый уровнем интеллекта.

Интеллектуальный климат –уровень интеллектуального взаимодействия в малой группе (в семье). Термин предложен Р. Зай‑онцем.

Интеллектуальный порог –уровень общего интеллекта, необходимый для овладения деятельностью и достижения требуемой продуктивности.

Коэффициент интеллекта (IQ) –показатель интеллектуального развития индивида; определяется отношением умственного возраста к хронологическому. Формула для расчета IQпредложена В. Штерном.

Математический интеллект –измеряется тестами на скорость и точность вычислений и успешностью решения математических задач; положительно коррелирует с общим интеллектом.

Невербальный интеллект –способность оперировать реальными предметами, образами предметов, изображениями; интеллект действия по Д. Векслеру.

Поведенческий (смысловой) интеллект –способность понимать смысл поведения других людей, оценивать реальные ситуации общения, вести себя адекватно ситуации. Предшествует развитию других форм интеллекта. Проявляется уже у детей 1–2 лет до овладения речью.

Практический интеллект –способность адаптироваться к повседневным условиям существования, формировать их и делать выбор условий, оптимальных для индивида (Р. Стернберг).

Пространственный интеллект –способность оперировать мысленными пространственными образами, схемами, моделями реальности; включает два фактора: 1) скорость и точность распознавания двухмерных объектов; 2) мысленное вращение и преобразование образов в трехмерном пространстве (Л. Терстоун).

Психометрический интеллект –способность индивида, измеряемая тестами интеллекта, проявляемого в поведении и деятельности; его уровень детерминируется взаимовлиянием генетических и сре‑довых факторов. В психометрическом подходе отождествляется с общим интеллектом (Г. Айзенк).

Социология интеллекта –раздел эмпирической социологии, изучающий влияние интеллектуального уровня социальных групп на их поведение и структуру общества, а также влияние общества на интеллектуальное развитие и социальную карьеру людей.

Структура интеллекта(в факторных моделях интеллекта) – число факторов интеллекта, система отношений между ними (зависимости – независимости, иерархия факторов и т. д.).

Тесты интеллекта –психодиагностические методики, предназначенные для выявления уровня интеллектуального развития индивида и определения особенностей структуры его интеллекта. Различаются монометрические тесты интеллекта и тестовые батареи, диагностирующие как общий интеллект, так и специальные интеллектуальные факторы.

Уровень интеллекта –показатель интеллектуального развития, выраженный в стандартных баллах.

Фактор скоростного интеллекта –индивидуальная скорость переработки информации центральной нервной системой; определяет скорость и успешность решения задач независимо от их сложности.

Эмоциональный интеллект –способность осознавать смысл эмоций и использовать эти знания, чтобы выявлять причины возникновения проблем и решать эти проблемы (Дж. Мейер, П. Сало вей).

Литература

1. Интеллект: новый взгляд // Вопросы психологии. 1995. № 1.

2. Природа интеллекта Битва за разум. М., 2002.

3. Знание основ психодиагностики – условие эффективности применения тестов интеллекта // Психология. 2004. № 4.

4. Психогенетика СПб., 2004.

5. Психологическое тестирование: В 2 т. М., 1982.

6. Психологическое тестирование. СПб., 2002.

7. О проблемах современного человекознания. М., 1977.

8. Психология человека Избранное. СПб., 1997.

9. Когнитивная психология. СПб., 2002.

10. Диагностика психического развития детей первого года жизни в норме и патологии: Автореф. дис…. канд. психол. наук. М., 1983.

11. Тесты успешности для первой ступени // П‑Пед. 1929. № 2.

12. Клиническая диагностика интеллекта. СПб., 2003.

13. Рисуночные пробы как средство диагностики развития личности ребенка // Диагностическая и коррекционная работа школьного психолога М., 1987.

14. Метод тестов на 1‑м Всесоюзном педологическом съезде // Тесты (теория и практика). М., 1928. Сб. 2.

15. Методы изучения умственной одаренности. ГИЗ. Украина, 1923.

16. Клиническая патопсихология. Ташкент, 1976.

17. , Психологическая диагностика интеллекта и личности. Киев, 1978.

18. Проблема ума и его измерение. СПб., 1997.

19. Экспериментально‑психологическое изучение детей дошкольного возраста //В помощь дошкольному работнику. Л., 1925.

20. Психология познания. М., 1977.

21. Психодиагностика. СПб., 2002.

22. , Словарь‑справочник по психологической диагностике. Киев, 1989.

23. , , В озрастно‑психологическое консультирование. М., 1990.

24. Очерк духовного развития ребенка. М., 1930.

25. Диагностика нервно‑психического развития детей раннего возраста (тесты развития 1‑6‑го годов жизни). М., 1935.

26. , , Методы нейропсихологи‑ческой диагностики. СПб., 1997.

27. , Медицинская психодиагностика. Теория, практика и обучение. М.; СПб., 2003.

28. , О детях с отклонениями в развитии. М., 1973.

29. , 3.О некоторых основных понятиях психодиагностики // Вопросы психологии. 1976. № 4.

30. Предмет и методы в современной психологии. М., 1929.

31. Развитие высших психических функций. М., I960.

32. Поли. собр. соч.: В 6 т. М., 1983–1984.

33. Основные проблемы современной дефектологии // Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. СПб., 2002.

34. Основные результаты исследования по проблеме «Формирование умственных действий и понятий». М., 1965.

35. Наследственность таланта, ее законы и последствия. СПб., 1875.

36. Особенности интеллектуального развития детей с умственной отсталостью. Дипломная работа (СПбГУ). СПб., 2004.

37. Умственное развитие ребенка. Методика диагностики умственного развития от рождения до б лет. М.; Л., 1930.

38. Исследование интеллекта // Методы психологической диагностики и коррекции в клинике / , , . Л., 1983.

39. , , 365 проверочных заданий и упражнений для подготовки к школе. СПб., 2000.

40. , , Опыт комплексного исследования учащихся в связи с некоторыми проблемами дифференциации обучения // Вопросы психологии. 1991. № 1.

41. Психологическая диагностика. СПб., Питер, 2003.

42. Очерки истории школьной психодиагностики. СПб., 2004.

43. Диагностика психических нарушений (практикум). СПб., 1999.

44. Детская патопсихология: Хрестоматия / Сост. . М., 2000.

45. Психология общих способностей. М., 1995.

46. Психодиагностика общих способностей. М., 1999.

47. Особенности памяти и мышления младших школьников, отстающих в развитии. М., 1973.

48. Психическое развитие ребенка и влияние среды // Психология развития: Хрестоматия. СПб., 2001.

49. Патопсихология. М., 1976.

50. Когнитивная и прикладная психология. Москва; Воронеж, 2000.

51. Дети с временными задержками развития / Под ред. , . М., 1971.

52. Дифференциальная психофизиология. СПб., 2001.

53. Методы детской клинической психологии // Клиническая психология и психофизиология: Учебное пособие / Под ред. . СПб., 2003.

54. Клинико‑психологическая диагностика интеллекта у дошкольников // Актуальные проблемы клинической психологии. СПб., 2004.

55. Развитие ребенка с 1‑го дня жизни до б‑ти лет. СПб., 2004.

56. Подготовка к школе. СПб., 2004.

57. Психическое недоразвитие у детей. Л., 1982.

58. Тайны психики ребенка. СПб., 2002.

59. Психиатрия детского возраста. М., 1979.

60. Корнилов К Н.Методика исследования ребенка. М., 1924.

61. ЛазурскийА. Ф.Программа исследования личности. 3‑е изд. С приложением образца записей. Пг., 1915.

62. Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития детей. М., 1982.

63. Нарушения психического развития у детей. М., 1985.

64. К проблеме построения невербальной методики испытания интеллекта // Психотехническая методика в применении к школам. М., 1935.

65. Ранние проявления одаренности // Вопросы психологии. 1988. № 4.

66. Проблемы развития психики. М., 1972.

67. Методологические и теоретические проблемы психологии. М., 1984.

68. Современное состояние психологической диагностики в дефектологии // Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия. СПб., 2002.

69. Высшие корковые функции человека и их нарушения при локальных поражениях мозга. М., 1969.

70. Лусканова Н Г.Методы исследования детей с трудностями в обучении. М., 1993.

71. Психокоррекция детей и подростков с нарушениями в развитии. СПб., 1997.

72. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. СПб., 2001.

73. Психическое развитие аномального ребенка. СПб., 2003.

74. И, Помощь психолога ребенку с задержкой психического развития. СПб., 2004.

75. Нейропсихологическая характеристика детей с задержкой психического развития // Невропатология и психиатрия. 1977. № 12.

76. Задержка психического развития (клинико‑нейропсихологическая диагностика). М., 1993.

77. , СискД. А.Одаренные и талантливые дети // Вопросы психологии. 1988. № 4.

78. Методы изучения ребенка // Советская педагогика. 1967. № 12.

79. Принцип целостного изучения ребенка // Педология и воспитание. М., 1928.

80. Тестирование и педагогический процесс // Педологический анализ педагогического процесса. М., 1930.

81. Мать и младенец: психологическое взаимодействие. СПб., 2003.

82. Простейшие измерения степени умственного развития у детей с приложением особого альбома таблиц. Сызрань, 1921.

83. Адаптированный вариант методики Векслера. М., 1973.

84. Логопедия для всех. СПб., 1997.

85. Клинические характеристики психического инфантилизма у детей // Актуальные проблемы диагностики задержки психического развития у детей. М., 1982.

86. Психология интеллекта // Избранные психологические труды. М., 1969.

87. Проблемы способностей. М., 1972.

88. Практикум по патопсихологии / Под ред. , , . М., 1987.

89. Психогенетика Учебник / Под ред. ‑Щербо. М., 1999.

90. Психодиагностика и коррекция детей с нарушениями и отклонениями развития: Хрестоматия. СПб., 2002.

91. Психологическая диагностика / Под ред. , ‑ча. СПб., 2003.

92. Психологическая диагностика детей и подростков: Учебное пособие / Под ред. , . М., 1995.

93. Психология: Учебник / Под ред. . М., 1998.

94. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хрестоматия. СПб., 2002.

95. С, Графические методы в психологической диагностике. М., 1992.

96. Клинико‑психологические характеристики дисгармоничного развития у одаренных школьников. Дипломная работа (СПбГУ). СПб., 2004.

97. Краткий метод исследования умственной отсталости. М., 1914.

98. К критике метода тестов // Против педологических извращений в педагогике. Л.; М., 1938.

99. Основы общей психологии. СПб., 1999.

100. Психология умственно отсталого школьника. М., 1970.

101. Экспериментальные методики патопсихологии. СПб., 1998.

102. Умственная одаренность и ее измерение. М., 1927.

103. Возрастная и дифференциальная психология. Л., 1990.

104. Актуальные проблемы возрастной психологии // Психология развития: Хрестоматия. СПб., 2001.

105. Структура интеллектуального развития у детей с задержкой психического развития. Дипломная работа (СПбГУ). СПб., 2004.

106. Сафади X.Клинико‑психологические особенности умственной работоспособности у неуспевающих школьников с задержкой психического развития: Автореф. дис… канд. психол. наук. СПб., 1997.

107. Воспитание, гигиена и нравственное лечение умственно ненормальных детей. СПб., 1903.

108. Тесты интеллекта профессионалы «за» // Психология. 2004. № 4.

109. Методические рекомендации по оценке нервно‑психического развития детей в возрасте от 1 года до 3 лет. М., 1974.

119. Методические рекомендации к изучению детей (2–3 лет). Ранняя диагностика умственного развития. М., 1994.

111. Клинические лекции по психиатрии детского возраста. Т. 2. М., 1959; Т. 3. М., 1965.

112. Проблемы индивидуальных различий. М., 1961.

113. и др.Одаренные дети. М., 1991.

114. УартеХ.Исследование способностей к наукам. М., 1960.

115. Существует ли интеллект как психическая реальность? // Вопросы психологии. 1990. № 5. С. 121–128.

116. Психология интеллекта. СПб., 2002.

117. Методика «Рисунок семьи» // Общая психодиагностика / Под ред. , . М., 1987.

118. Онтогенетический аспект психологической диагностики и педагогической коррекции аномального развития личности: Автореф. дис…. д‑ра психол. наук. СПб., 1999.

119. Методика нейропсихологической диагностики детей. М., 1998.

120. О содержании понятий «способности» и «одаренность» // Психологический журнал. 1983. № 3.

121. Возможности применения адаптированного варианта методики Векслера для диагностики ЗПР // Вопросы ранней диагностики психических заболеваний. М., 1978.

122. К оценке значения интеллектуальныъх тестов в диагностике и изучении развития детей с интеллектуальной недостаточностью // Дефектология. 1979. № 6. С. 16–24.

123. и коллектив. Диагностика психического развития. Прага, 1978.

124. Тесты для детей. Тюмень, 1972.

125. О различных моделях использования результатов тестирования // Психология. 2004. № 4.

126. Cattett R. В.Abilities: Their structure, growth and action. Boston, 1971.

127. Mayer J. D., Salovey P.What is emotional intelligence? // Emotional development and emotional intelligence / P. Salovey, D. S. Luyter (eds.). N. Y., 1997.

128. Torrance E. P.Guilding creative talent. Englewood Cloffs, N. Y., 1962.

129. Wechsler D.The measurement and appraisal of adult intelligence. Baltimore, 1958.

[1] В переводе с латинского intellectus ум, рассудок, a intellection разум.

[2] Описание использования этих методов приводится в книге: Ильина ребенка с 1‑го дня жизни до 6‑ти лет. СПб.: Дельта, 2004.

[3] Подробное рассмотрение сути этого показателя дано в разделе 2.1.

[4] Источник: и др. Диагностикапсихического развития. Прага,1978. С. 17

[5] Подробно этот аспект рассматривается в книге Р. Кайла (2002, с.

[6] Топологическое свойство возрастного развития означает определенность того или иного состояния, фазу или период становления индивида.

[7] ЭХО‑ЭГ ультразвуковое обследование структур мозга.

[8] Впервые: Ильина ребенка с 1‑го дня жизни до 6‑ти лет. СПб., 2004.

[9] Текст методики дается по: Тест исследования интеллекта для детей (WISC). СПб.,1991.

[10] Примечание: в клетках таблицы указано полное количество ошибок, допущенных испытуемым при выполнении соответствующего задания.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |