Равновесие объединяет сначала только унаследованные движения, это – первый уровень, рефлекторный; затем приобретенные образы восприятия и навыки – второй уровень, перцептивный; равновесие устанавливается далее между последовательными движениями, позволяющими вновь найти исчезнувшие объекты, – третий уровень, сенсомоторный; после этого – между теми же движениями, но антиципированными – четвертый уровень, интуитивный; равновесие управляет далее антиципациями как таковыми – пятый уровень, конкретно‑операциональный; наконец, уравновешиваются возможные действия, которые были или могли быть осуществлены, – последний, шестой уровень, формально‑операциональный. В ходе развития равновесие становится более подвижным, и уже никакая трансформация не может его разрушить, так как каждая трансформация точно компенсируется.

Когда равновесие становится подвижным, оно приобретает большую устойчивость. Равновесие рефлекторной системы, ее сохранение всегда связано с совокупностью внешних раздражителей. Если они изменяются, механизм перестает действовать. Сохранение перцептивных фигур и навыков связано также с присутствием объектов. С возникновением сенсомоторного интеллекта сохранение воспринимаемых предметов возрастает, так как объекты могут быть найдены, а на стадии интуитивного интеллекта равновесие возрастает еще больше, поскольку результаты действия можно представить себе до их реального достижения. Однако только с формированием операционального интеллекта сохранение может быть обеспечено во всех случаях благодаря истинной обратимости, которая позволяет координировать прошлые и будущие образы восприятия с актуальными событиями в целостную структуру, которая дает возможность успешно действовать в постоянно меняющемся мире.

На основании теории развития, в которой основным законом служит стремление структур субъекта к равновесию с реальностью, Пиаже выдвинул гипотезу о существовании стадий интеллектуального развития.

Стадии – это ступени, или уровни, развития, последовательно сменяющие друг друга, причем на каждом уровне достигается относительно стабильное равновесие.

Процесс развития интеллекта, согласно Пиаже, состоит из трех больших периодов, в течение которых происходит становление трех основных структур. Сначала формируются сенсомоторные структуры, то есть системы обратимых действий, выполняемых материально и последовательно, затем возникают и достигают соответствующего уровня структуры конкретных операций – это системы действий, выполняемых в уме, но с опорой на внешние, наглядные данные. После этого открывается возможность для формирования формальных операций.

Классификация стадий развития интеллекта

I. Сенсомоторный интеллект

А. Центрация на собственном теле

1. Упражнение рефлексов: 0–1 мес.

2. Первые навыки и первые круговые реакции: 1–4,5 мес.

3. Координация зрения и хватания. Вторичные круговые реакции: 4,5‑8‑9 мес.

4. Дифференциация средства и цели. Начало практического интеллекта: 9‑11‑12 мес.

5. Дифференциация схем действия благодаря третичным круго– вым реакциям.

Б. Появление новых средств для достижения цели: 11‑12‑18 мес.

6. Начало интериоризации схем и решение некоторых проблем путем дедукции: 18–24 мес.

II. Репрезентативный интеллект и конкретные операции

А. Предоператорный интеллект

1. Появление символической функции. Начало интериоризации схем действия: 2–4 года.

2. Интуитивное мышление, опирающееся на восприятие: 4–6 лет.

3. Интуитивное мышление, опирающееся на более расчлененные представления: 6–8 лет.

Б. Конкретные операции

4. Простые операции (классификация, сериация, взаимно однозначное соответствие): 8‑10 лет.

5. Система операций (система координат, проективные понятия): 9‑12 лет.

III. Репрезентативный интеллект и формальные операции

А. Становление формальных операций

1. Гипо тети ко‑дедуктивная логика и комбинаторика: 12–14 лет. Б. Достижение формальных операций

2. Структура «решетки» и группа четырех трансформаций: 13–14 лет.

Развитие, по Пиаже, – это переход от низшей стадии к высшей. Предыдущая стадия всегда подготавливает последующую. Так, конкретные операции служат основой формальных операций и составляют их часть. В развитии происходит не простое замещение низшей стадии высшей, а интеграция ранее сформированных структур; предшествующая стадия перестраивается на более высоком уровне.

Стадии интеллектуального развития, согласно Пиаже, можно рассматривать как стадии психического развития в целом.

Очевидно, что ребенок не проходит эти стадии строго по календарю; изменения происходят постепенно и в разные сроки у каждого ребенка. Возникает вопрос: что же является нормальным развитием и когда можно говорить о нарушении сроков созревания тех или иных психических процессов у ребенка? На эти вопросы в теории Пиаже ответа нет.

Несмотря на то что его теория внесла неоценимый вклад в понимание когнитивного развития ребенка и до сих пор имеет большое практическое значение в области обучения и развития познавательной сферы детей,[5] она имеет свои слабые стороны, и прежде всего – отсутствие у Пиаже стандартных правил проведения экспериментов с детьми, что позволило подвергнуть сомнению полученные им результаты. Ведь изменение в процедуре проведения опыта полностью изменяет результат тестирования. Кроме того, в исследованиях многочисленных последователей Пиаже были показаны другие возможные объяснения результатов решения задач детьми (например, решение детьми задач на понимание сохранения объема и других величин основано отчасти на языковом развитии, а не только на процессах, описанных Пиаже).

На принципах Пиаже западными психологами построены тесты для определения готовности ребенка к школе, а также тест «Давайте посмотрим на ребенка», сочетающий в себе оценку и программу обучения. Однако эти тесты пока не нормированы (Анастази, 2002).

В теории Пиаже малое значение придается влиянию на интеллектуальное развитие ребенка значимого взрослого. В этом смысле представление о развитии интеллекта у ребенка в сотрудничестве с другими людьми является более продуктивным. Большое значение для целей психологической диагностики и особенно психокоррекции психического развития ребенка имеют представления Выготского о «зоне ближайшего развития», организации обучения и роли внутренней речи ребенка как промежуточного шага к саморегуляции интеллектуальных навыков.

Исходя из теории Ж. Пиаже, Джером Брунер пересмотрел некоторые из его представлений об интеллектуальном развитии. Развитие складывается не просто из ряда стадий, оно предполагает последовательное овладение ребенком тремя сферами представлений – действием, образом и символом (словом). Это в то же время и способы познания окружающего мира. Сначала ребенок познает мир благодаря своим привычным действиям. Затем мир представляется ему еще и в образах, относительно свободных от действий. Постепенно появляется еще один новый путь – перевод действий и образов в языковые средства.

Первая возникающая у ребенка сфера представлений – действие. Знание о предмете ребенок получает благодаря привычным, повторяющимся действиям с ним. Причем в его представлении предмет и действие слиты, предмет для ребенка становится как бы продолжением действия.

Первоначально действия неразрывно связаны с восприятием, затем эти две сферы дифференцируются, отделяются друг от друга. В переходный период ребенок устанавливает соответствие между пространственным миром образов и миром последовательных действий и позже освобождает образные представления из‑под контроля со стороны действия. Возникает мир, в котором предметы не зависят от предпринимаемых с ними действий. Между 1 и 2 годами ребенок ищет предметы, спрятанные под покрывалом, и поднимает другие покрывала, стремясь увидеть, куда переместился предмет после того, как его спрятали.

Вторая сфера представлений, которой овладевает ребенок, – образ. В раннем детстве восприятие зависит от мельчайших деталей, от эгоцентрической позиции ребенка, его действий, его потребностей и аффектов, которые могут приводить к искажениям. Ребенок оказывается во власти новизны окружающей среды и яркости зрительных представлений, он сосредоточен на внешней, видимой стороне вещей.

Символ для ребенка – это главным образом слово. Символические представления сначала развиваются на образной основе. Словарный запас ребенка включает круг узких наглядно представляемых категорий и лишь постепенно увеличивается, охватывая все более широкие «непредставимые» понятия. Речь, которую осваивает ребенок, перестраивает его непосредственный опыт. Благодаря символическим процессам дети начинают видеть мир по‑другому.

Дж. Брунер не дает жесткой периодизации интеллектуального развития. Он не указывает точные сроки появления стадий и не выделяет переходы от одной стадии к другой. Этапы развития интеллекта не образуют у него лестницу, каждая ступень которой поднимает ребенка на новый, более высокий уровень, обесценивая предыдущий. Важны все три сферы представлений, сохраняющиеся у взрослого человека. Богатство интеллекта определяется наличием развитых представлений – действенных, образных и символических.

Большое значение для развития интеллекта Дж. Брунер придавал культуре общества, в котором растет ребенок, общественному опыту, усваиваемому ребенком в процессе обучения. Ход умственного развития представляет собой не просто «часовой механизм» последовательности спонтанно разворачивающихся событий, он определяется также и различными влияниями среды, особенно школьной.

Сходные взгляды на детский интеллект высказывает (Рубинштейн, 1970). По Рубинштейну, интеллектуальная деятельность у ребенка формируется сначала в плане действия. Она опирается на восприятие и выражается в более или менее осмысленных целенаправленных предметных действиях. Можно сказать, что у ребенка на этой ступени лишь «наглядно‑действенное» мышление, или «сенсомоторный интеллект». Новый этап в истории мышления связан с овладением ребенком речью. Ее обобщающая функция опирается сначала на примитивную чувственную абстракцию, формирующуюся в действии и оперирующую сначала в детском восприятии. Восприятие ребенка становится все более осознанным, и в нем закладываются основы мышления. В теснейшей взаимосвязи и взаимопроникновении с чертами, общими у него с мышлением взрослого человека, это мышление включает и специфические черты, которые не только количественно, но и качественно отличают его от зрелого мышления. Специфические черты этого раннего детского мышления обусловлены тем, что это мышление подчинено «логике» восприятия, в которое оно включено.

Мышление ребенка перестраивается и поднимается на новую ступень по мере того, как в процессе обучения ребенок овладевает системой знания различных предметов, которая включает обобщенный опыт, накопленный человечеством. На эмпирической основе этого опытного знания формируется «рассудочная» мыслительная деятельность. Она характеризует следующий этап в развитии мышления, за которым идет высшая ступень «разумного», теоретического мышления.

Развитие мышления начинается в плане действия внутри восприятия или на его основе. Сначала ребенок манипулирует с предметами, не учитывая их специфических особенностей. Он выполняет лишь те или иные функции над попадающимся ему под руку материалом: продукты этого манипулирования для ребенка – сначала лишь случайные, побочные результаты его деятельности, не имеющие для него никакого самостоятельного значения. С того времени как результаты деятельности ребенка приобретают в его сознании некоторую самостоятельность и его действие начинает определяться объектом, на который оно направлено, действие ребенка приобретает осмысленный характер. Целесообразные предметные действия, направленные на объект и определяемые сообразно со специфической задачей, являются первыми интеллектуальными актами ребенка.

Речь очень рано включается в процесс умственного развития ребенка. Собственная активность сохраняет при этом свое значение на всем протяжении умственного развития ребенка. Она совершается, в частности, в виде игры, в процессе которой ребенок узнает некоторые чувственные свойства вещей. Реальный контакт с объективной действительностью, в которой протекает жизнь ребенка, существенно определяет – в особенности при правильной постановке педагогической работы – его умственный рост.

Развитие мышления ребенка совершается, таким образом, в двух планах: непосредственно в действенном плане и в речевом плане, которые, конечно, взаимодействуют и проникают друг в друга. Развитие мышления в действенном плане, все более разумное оперирование вещами является и предпосылкой, и результатом развития речевого мышления.

При этом все же первично мыслительные процессы несомненно совершаются как подчиненные компоненты какой‑либо «практической» (у ребенка – игровой) внешней деятельности, и лишь затем мышление выделяется в качестве особой, относительно самостоятельной «теоретической» познавательной деятельности.

Практические интеллектуальные действия детей, как устанавливают исследования отечественных авторов, уже на самых ранних ступенях развития носят специфически человеческий характер. Это определяется тем фактом, что ребенок окружен с первого дня своей жизни человеческими предметами. Как показывают данные, полученные (Гальперин, 1969), подробно изучавшим развитие у детей действия с простейшими предметами‑«орудиями», ребенок дошкольного и даже преддошкольного возраста справляется не только с употреблением уже известных ему орудий и средств, но способен самостоятельно овладеть новыми для него «орудийными» операциями. Основой развития специфически человеческих практических действий у ребенка является прежде всего тот факт, что ребенок вступает в практическое общение с другими людьми.

Другой точки зрения придерживается К. Бюлер. Наблюдая за действиями ребенка и шимпанзе, он назвал возрастной период ребенка 10–12 месяцев шимпанзеподобным. Бюлер показал, что первые проявления практического интеллекта у ребенка совершенно независимы от речи. По мнению Выготского, Бюлер установил в высшей степени важный в генетическом отношении факт, что до речи существует инструментальное мышление, то есть практический интеллект ребенка предшествует первым начаткам речи, составляя, очевидно, самую первичную в генетическом отношении фазу в развитии интеллекта.

Об этом же писал и (Леонтьев, 1972): умственные операции у ребенка (овладение понятиями, обобщения, знания и т. д.) сначала возникают в форме внешних действий, и лишь затем они преобразуются во внутренние интеллектуальные операции.

Нет также единого понимания и структуры интеллекта. Первая попытка выявить его структуру была сделана Ч. Спирменом. Он предложил трехфакторную теорию интеллекта. Первый фактор – генеральный (g‑фактор), второй – множество специфических факторов (s‑фактор), третий – промежуточный (групповой), не столь универсальный, как g‑фактор, но и не столь специфичный, как s‑фактор. Спирмен, таким образом, наметил подход к изучению интеллекта как совокупности отдельных способностей, но не рядоположных, а образующих иерархичную систему.

Признавая научную значимость концепции Спирмена, К. М. Гу‑ревич (Гуревич, 2003) вместе с тем подчеркивает и ее ограниченность, вытекающую в первую очередь из особенностей факторного анализа как метода выявления взаимосвязей психических явлений.

(Ананьев, 1977) рассматривает интеллект как многоуровневое и интегральное образование познавательных процессов, состояний и свойств личности. Иерархическую модель структуры интеллекта предложил также (Дружинин, 1999). Исследования, выполненные под его руководством, позволили выявить иерархию в формировании вербальных и невербальных факторов интеллекта в онтогенезе: первая ступень – вербальный интеллект, связанный с речевым развитием ребенка; вторая ступень – пространственный интеллект; третья ступень – формирование формального (знако во‑символического) интеллекта, а в качестве исходной базы для развития всех трех форм интеллекта выступает «поведенческий» (социальный) интеллект. Последний оценивается в большей степени не количественными результатами по отдельным заданиям, а наблюдением за поведением ребенка в процессе всей диагностической работы с ним.

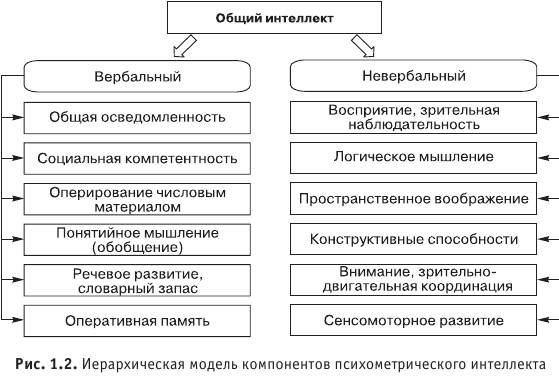

С точки зрения психометрического подхода иерархическая модель интеллекта является наиболее предпочтительной. Схематически ее можно представить в следующем виде (рис. 1.2).

Такая модель интеллекта обладает, с моей точки зрения, большими дифференциально‑диагностическими возможностями, чем другие модели интеллекта. Она дает возможность выявить не только общий показатель интеллекта (1‑й уровень), но и определить вклад в этот показатель вербального и невербального компонента (2‑й уровень), а также выявить сильные и слабые стороны в развитии конкретных психических функций (3‑й уровень).

Рис. 1.2.Иерархическая модель компонентов психометрического интеллекта

Эта модель может объяснить и такие случаи, когда ребенок с низким уровнем общего интеллекта может добиваться значительных успехов в какой‑то узкой области деятельности. Например, ребенок с умственной отсталостью воспроизводит большое количество информации, так как у него хорошо развита механическая память.

На иерархической модели интеллекта основаны тесты интеллекта Векслера.

Таким образом, в психометрическом понимании интеллект у детей – это система развития познавательных процессов относительно возрастной нормы, обеспечивающая адаптацию ребенка в социуме.Адаптация в социуме предполагает прежде всего возможности ребенка развиваться и обучаться в среде сверстников, взаимодействовать с окружающими, отвечая социальным нормам поведения.

1.4. Стабильность и изменчивость интеллекта в онтогенезе

Убеждение в генетической предопределенности интеллекта предполагало, что уровень интеллектуального развития стабилен на протяжении жизни человека. Поскольку это расходилось с фактами, обвинения направлялись в сторону тех тестов, с помощью которых проводились исследования. Их обвиняли в недостаточной надежности либо плохом отборе тестируемых функций. Однако по мере изучения природы интеллекта психологи пришли к пониманию, что интеллект как таковой – явление сложное и динамичное (А. Анастази).

Вопрос о стабильности и изменчивости уровня интеллекта обсуждается в работах А. Анастази, , и др. Анастази приводит данные, свидетельствующие о неизменности IQв период обучения в начальной и средней школе, а также в колледже. На больших выборках получены корреляции на уровне 0,78 между тестами, проведенными на лицах в возрасте от 13 до 18 лет. Даже тестирование дошкольников дает довольно высокие корреляции с более поздним повторным тестированием. Однако, как пишет Анастази, корреляции при повторных тестированиях были тем выше, чем короче интервал между ними. Кроме того, при одном и том же интервале в повторениях тестирования корреляции между ними становятся тем выше, чем старше дети.

Проводя лонгитюдные исследования интеллекта, начиная с младенческого возраста, Анастази выявила, что для младенцев тесты интеллекта не валидны, а для дошкольников имеют умеренную ва‑лидность в предсказании последующего их выполнения. Причем ва‑лидность тестов для младенцев в предсказании IQв 3–4 года несколько выше, но корреляции резко падают при тестирования ребенка в школьном возрасте. После 18 месяцев валидность остается средней и стабильной.

Таким образом, выявлено отсутствие долговременной прогностической валидности тестов для младенцев. Однако психологи‑клиницисты доказали, что тесты для младенцев лучше прогнозируют последующее развитие, если их интерпретация основывается на клинических наблюдениях. Эффективность прогноза значительно выше для младенцев с отклонениями в развитии. Так, коэффициенты корреляции порядка 0,60 и 0,70 получены для детей, чьи исходные IQбыли ниже 80, а также в группах с явными или предполагаемыми неврологическими отклонениями. Анастази делает вывод о том, что тесты для младенцев, по‑видимому, наиболее пригодны как методы диагностики дефектов развития. При отсутствии органической патологии развитие ребенка во многом зависит от воспитания в семье.

Влияние возраста и межтестового интервала на величину корреляции тестовых результатов сказывается с определенной регулярностью и поэтому легко предсказуемо (Анастази).

Стабильность IQможно объяснить стабильностью социального окружения: как правило, дети растут в одной и той же семье, социо‑экономической и культурной среде. Для них нетипична смена, например, обстановки, стимулирующей интеллектуальное развитие, на условия, препятствующие такому развитию. Другое обстоятельство, оказывающее влияние на стабильность IQ,связано с влиянием имеющихся навыков обучения на последующее обучение. Ребенок не только сохраняет прежние знания, но многие из них становятся средством для последующего обучения. Таким образом, тот, кто преуспел в приобретении интеллектуальных навыков в любое время, более способен извлечь пользу из последующего обучения. Понятие «готовность к обучению» есть отражение этого общего принципа (Ильина, 2004).

Малые корреляции между младенческими тестами и последующим выполнением интеллектуальных тестов связаны с изменением с возрастом типа и состава интеллекта. Интеллект младенца качественно отличается от интеллекта школьника и состоит из иного сочетания способностей (Анастази, Урбина, 2000).

Кроме того, нельзя забывать о большой пластичности нервной системы младенца, а значит и о том влиянии, которое оказывает социальная микросреда на развитие маленького ребенка. Недаром сейчас все большее внимание уделяется вопросам раннего вмешательства и оказания помощи в развитии ребенка в возможно более раннем возрасте.

Однако, как отмечает Анастази, IQсохраняет постоянство в статистическом смысле. Вместе с тем изучение отдельных случаев показывает, что уровень интеллектуального развития ребенка не всегда является постоянным и может значительно изменяться под влиянием различных социальных воздействий среды: переезд семьи, изменение материальных условий, тяжелые болезни, психические травмы, рождение других детей в семье, помещение ребенка в интернат, детдом и т. д.

Наши наблюдения свидетельствуют о том, что если у ребенка 3–4 лет была диагностирована ЗПР и затем с ним проводилась комплексная психокоррекционная работа, то к началу школьного обучения он имеет нормальный уровень интеллектуального развития.

Многие исследования отмечают факт снижения IQу детей, которые не посещают школу. Но даже у детей, остающихся в прежних условиях, могут появляться при повторном тестировании возрастания или падения IQ.Эти изменения означают, что ребенок развивается быстрее или медленнее, чем нормативная популяция, на которой тест был стандартизирован, то есть речь идет об индивидуальном темпе психического развития в онтогенезе.

Кроме того, родительская забота о развитии и обучении ребенка является важнейшим фактором в повышении коэффициента интеллекта с возрастом. В многочисленных исследованиях показана корреляция интеллекта с такими характеристиками семейной среды, как образование родителей, социально‑экономический статус, когнитивные и личностные особенности родителей, адекватность среды личностным особенностям детей и т. д.

В исследовании психологов Калифорнийского университета подробное изучение домашней обстановки и взаимоотношений между родителями и детьми показало, что значительные смещения IQбыли связаны с культурной средой и эмоциональным климатом, в которых воспитывался ребенок (А. Анастази).

На ускорение или замедление IQс возрастом несомненное влияние оказывают также личностные особенности самого ребенка. Американские психологи провели обширное лонгитюдное исследование 140 человек от младенчества до достижения ими взрослого возраста. Оказалось, что в дошкольном возрасте эмоциональная подчиненность ребенка родителям была основным фактором, вызывавшим спады IQ.В школьные годы подъемы IQопределялись главным образом стремлением к высоким достижениям, соревновательными мотивами и любознательностью. Кроме того, увеличение IQотмечалось у детей, которых родители в дошкольном возрасте обычно поощряли и одобряли (Анастази).

Признавая относительную самостоятельность интеллекта в структуре личности, в то же время крайне актуальным остается вопрос о взаимовлиянии интеллекта и личности. Еще в 1940 г. писал: «Если под общей одаренностью разуметь взятую в ее единстве совокупность всех данных человека, от которых зависит продуктивность его деятельности, то в нее включается не только его интеллект, но в единстве и взаимопроникновении с интеллектом и все другие свойства и особенности личности, в частности, эмоциональной сферы темперамента – эмоциональная впечатлительность, тонус, темпы деятельности и т. д.» (Рубинштейн, 1998). Именно поэтому, проводя тестирование интеллектуального развития ребенка, следует параллельно оценивать и качественные индивидуальные особенности его личности (Ильина, 2004).

Хорошей иллюстрацией сложного взаимовлияния интеллекта и личности является описание трех типов взаимодействия между наследственностью и средой, которое приводится Р. Кайлом (Кайл, 2002).

Первый тип –пассивные отношения «ген – среда». Родители передают своим детям генотипы и во многом формируют первичную среду для своих маленьких детей. Дети являются пассивными реципиентами как наследственности, так и среды. Этот пассивный тип отношений наиболее распространен в младенчестве и раннем детстве.

Второй тип –побуждающие отношения «ген – среда». Различные генотипы вызывают различные реакции со стороны среды. Дети, общительные от природы, устанавливают больше контактов с окружающими, чем дети менее общительные. То есть такая особенность личности ребенка, как общительность (замкнутость), побуждает людей по‑разному реагировать на ребенка.

Третий тип –активные отношения «ген – среда». Ребенок активно ищет среду, отвечающую его генетической конституции. Общительный ребенок активно стремится к сверстникам и взрослым, а также к видам деятельности, которые способствуют его интеллектуальному развитию. Этот процесс сознательного поиска среды, которая соответствует природным особенностям человека, называют «выбором ниши».

Таким образом, хотя IQявляется относительно стабильным показателем в детском возрасте, он может увеличиваться или снижаться. IQувеличивается, если родители специально занимаются развитием интеллектуальных способностей, или снижаться, если родители этого не делают. Таким образом, интеллект ребенка развивается путем создания интенсивно стимулирующей среды.

1.5. Методологические принципы диагностики интеллекта у детей

В результате анализа литературных данных по теоретическим и методическим вопросам развития интеллекта в детском возрасте представляется возможным сформулировать основные методологические принципы диагностики интеллекта у детей.

Принцип системного подхода.Этот принцип обусловлен теоретическими положениями общей психологии (Ананьев, 1977; Ломов, 1984). Принцип системности осуществляется как на этапе подбора методов исследования, так и особенно на этапе обобщения и анализа полученных экспериментальных данных. Клинический психолог не может просто исследовать психические явления по отдельным изолированно взятым показателям; он должен изучать их взаимосвязи, определять их причины, установить иерархию обнаруженных отклонений в психическом развитии, то есть того, что определял как взаимосвязанную систему дефектов – первичных, вторичных и т. д.

Принцип комплексного подхода.Ребенок в детской клинической психологии должен быть всесторонне обследован методами клинической психологии, которые составляют единый комплекс диагностики в зависимости от задач исследования, возраста ребенка, его психических возможностей, интеллектуального уровня, особенностей характера, эмоционально‑волевой сферы и т. д.

Принцип комплексности, кроме того, предполагает, что ребенок должен обследоваться и другими специалистами (психиатром, невропатологом, психоневрологом, дефектологом, логопедом, врачом‑электрофизиологом), а психолог должен постоянно находиться в контакте с этими специалистами и учитывать результаты их обследований для более полного анализа причин и психологической структуры дефекта обследуемого ребенка.

Принцип комплексности в отношении диагностики интеллекта детей предполагает, что должны быть изучены все познавательные психические процессы: восприятие, мышление, воображение, память, внимание.

Принцип моделирования, или деятельноетного подхода.Этот принцип обусловлен положениями отечественной общей психологии. , , СЛ. Рубинштейн показали, что психические процессы развиваются в онтогенезе по механизму присвоения человеческого опыта в процессе деятельности субъекта, его общения с другими людьми. Поэтому исследование ребенка с отклонениями в индивидуальном развитии должно осуществляться на модели ведущей деятельности. В преддошкольном и дошкольном возрасте – это игра, а начиная с младшего школьного возраста – учебная деятельность.

Принцип индивидуального и личностного подхода.При оценке уровня интеллектуального развития ребенка, качественных особенностей характера его деятельности, определении степени отклонений в психическом развитии единственно возможным является метод индивидуальной работы. Только такая форма диагностики дает возможность максимально полно выявлять все специфические особенности психического дизонтогенеза, гибко реагировать по ходу обследования ребенка на его состояние, мотивацию, эмоциональные особенности и другие характеристики личности.

Принцип динамического подхода.Для психологической диагностики интеллектуального развития детей особенно важное значение имеют два положения, сформулированные :

1) основные закономерности развития нормального ребенка сохраняют свою силу и при аномальном развитии;

2) в то же время существуют специфические закономерности развития детей с отклонениями в интеллектуальной сфере.

«Именно опора на знание специфических закономерностей и особенностей, своеобразных для разных категорий аномальных детей, позволяет избежать диагностических ошибок в трудных для дифференциации случаях», – пишет (Лубовский, 2002).

Принцип динамического подхода предполагает не только выявление наличного уровня интеллектуального развития, но также и потенциальных возможностей. Определение интеллектуального потенциала у ребенка возможно с помощью выявления «зоны ближайшего развития» по , а также при ведущей роли обучения.

Принцип единства качественного и количественного анализа.Этот принцип обеспечивает объективность и надежность получаемых данных. Только при сочетании этих двух подходов (количественного и качественного) возможно в полной мере использовать основной метод детской клинической психологии – клинико‑психологический. Он включает диагностику интеллектуального развития ребенка с помощью надежного, валидного теста интеллекта, результаты которого определяют уровень развития интеллекта в объективных, нормативных количественных показателях. Этот результат показывает, насколько ребенок отстает в развитии от средней возрастной нормы или опережает ее.

Качественный анализ включает систематизацию данных по всем используемым методам (беседа, наблюдение, история развития ребенка, его поведение в школе и дома и т. д.), а также анализ процесса выполнения ребенком различных тестовых заданий.

Принцип единства диагностики, психопрогностики и коррекции.Этот принцип предполагает, что исследование ребенка на всех этапах диагностической работы должно быть нацелено на оказание помощи ребенку с отклонениями в развитии. Поэтому процесс психологической диагностики должен содержать и коррекционные возможности, особенно при использовании обучающего эксперимента (Мамайчук, 1997).

Выявление потенциальных возможностей ребенка в его интеллектуальном развитии позволяет осуществлять прогноз относительно будущих возможностей в обучении и воспитании.

Таким образом, диагностика интеллектуального развития должна явиться основанием для предсказания, при каких психолого‑педагогических воздействиях процесс развития и обучения ребенка будет наиболее оптимальным.

Глава 2

Нормальное интеллектуальное развитие и отклонения от возрастной нормы

2.1. Представление о возрастной норме развития

В качестве неотъемлемой части любого тестирования выступают понятия нормы и стандартов. Именно они придают тесту измерительную силу, выделяющую его из всех других методов.

Наиболее эффективным приемом интерпретации экспериментальных данных является их сопоставление с нормами выполнения теста в выборке стандартизации. Следовательно, нормы устанавливаются эмпирически, сообразно тому, как выполняет задания теста некая репрезентативная группа испытуемых. После соотнесения первичного индивидуального результата с распределением показателей, полученных в выборке стандартизации, выясняется, какое место занимает обследуемый в этом распределении, соответствует ли его результат среднему выполнению в нормативной группе или он несколько выше или ниже среднего.

Чтобы определить более точно положение результатов обследуемого относительно выборки стандартизации, полученный результат («сырые» оценки) переводится в некую относительную меру (шкальные оценки). Таким образом, преобразованные результаты позволяют определить положение обследуемого относительно нормативной выборки, что дает возможность оценить выполнение им теста на фоне выполнения других.

Статистические понятия, лежащие в основе использования норм, а также примеры и вычисления даются в книге А. Анастази (Анастази, 1982) и в обширной литературе по психодиагностике (‑лачук, , и и др.).

Важной задачей возрастной психологии является определение возрастных норм психического развития. Эти нормы используются как в клинике при установлении различного рода отклонений в развитии ребенка, так и при определении социальных функций и ролей в разные периоды его жизни.

Как отмечает , при общем глобальном подходе к возрастным нормам ведущее значение имеет классификация периодов и отдельных фаз жизни, которые характеризуются сочетанием метрических и топологических свойств[6] и имеют определенные возрастные границы. «Становление человека как личности, как субъекта познания, общественного поведения и практической деятельности так или иначе связано с возрастными лимитами, которые опосредуют процесс социального воздействия на человека, социальную регуляцию его статуса и поведения в обществе» (Рыбалко, 2001).

говорил о том, что возрастной фактор по‑разному проявляется в отдельные периоды жизненного цикла и что при разработке возрастных нормативов необходимо учитывать и роль индивидуальных особенностей.

2.2. Коэффициент интеллекта (IQ) как нормативный показатель

Впервые использовал показатель IQВ. Штерн в 1911 г. IQ –коэффициент интеллекта, показывающий отношение умственного возраста (УВ) к хронологическому (ХВ); высчитывается по формуле:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |