Рис. 4.10. Показатели вербального, невербального и общего интеллекта у детей с нормальным интеллектом и детей с У0 по методике Д. Векслера WISC

Сравнительный анализ интеллекта у нормальных и умственно отсталых детей по блокам методики WISC

Факторный анализ субтестов методики WISCвыявил три фактора, которые получили названия:

• вербального понимания;

• перцептивной организации;

• фактор памяти и внимания.

В первый блок –вербального понимания – вошли субтесты:

• Словарный запас;

• Осведомленность;

• Понятливость;

• Сходство.

Во второй блок –перцептивной организации – вошли субтесты:

• Кубики;

• Складывание фигур.

В третий блок –памяти и внимания – вошли субтесты:

• Арифметический;

• Запоминание цифр;

• Шифровка.

Факторный анализ показателей WISCвесьма убедительно показал наличие трех факторов, и эти факторы соответствуют блокам вербального понимания, перцептивной организации и блока памяти и внимания (Анастази, 1982).

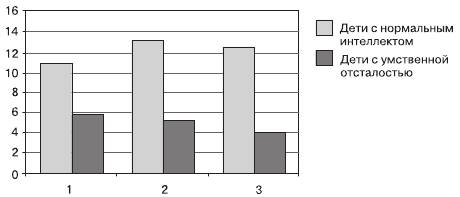

На рис. 4.11 представлены результаты при делении по блокам. Если сравнить уровень интеллекта по блокам у умственно отсталых детей, то оказывается, что наиболее «страдающим» блоком у них является блок памяти и внимания (4,0), а наименее – блоки вербального понимания (5,6) и перцептивной организации (5,3).

Уровневая оценка интеллекта по блокам у детей с нормальным интеллектом и детей с умственной отсталостью по методике WISC показала, что наибольшие различия обнаруживаются по блоку перцептивной организации и блоку памяти и внимания.

Рис. 4.11. Показатели уровневых оценок интеллекта по блокам у детей с нормальным интеллектом и умственно отсталых детей

Наименьшие различия обнаружил блок вербального понимания. Этот факт свидетельствует о том, что большей дифференцирующей силой обладают блоки перцептивной организации и блок памяти и внимания. То есть дети с умственной отсталостью испытывают наиболее существенные трудности в конструктивных заданиях, когда требуется перевести элементы восприятия в элементы конструкции с участием пространственного анализа и синтеза, а также в заданиях на кратковременную оперативную память, связанную со способностью воспроизводить безошибочно ряды цифр различной длины в прямом и обратном порядке, умением оперировать числами, выполнять арифметические действия, быстро распределять и переключать внимание.

Наименьшей дифференцирующей силой обладает блок вербального понимания. Различия между нормальными и умственно отсталыми детьми по этому блоку меньшие по сравнению со вторым и третьим блоками. Это говорит о том, что самые общие знания и представления об окружающем мире, применение этих знаний в конкретной жизненной ситуации, понимание социальных норм, умение выделять существенные признаки различных понятий, давать определения этих понятий у детей с умственной отсталостью хотя и ниже, чем у детей с нормальным интеллектом (различия достоверны, см. табл. 4.7), но не так высоки, как по блоку перцептивной организации и блоку памяти и внимания.

Этот факт подтверждается и литературными данными. Так, В. Я. Лу‑бовский пишет о том, что среди умственно отсталых детей есть дети с относительно высоким уровнем речевого развития, и именно эти дети на основе применения вербальных методик ошибочно определяются как дети с задержкой психического развития.

Косвенно этот факт может свидетельствовать и в пользу представления Д. Векслера о большей зависимости вербального интеллекта от социальных влияний, а невербального – от природных, биологических возможностей.

Но с этим утверждением не соглашается . Он пишет, что результаты психогенетических исследований говорят о преимущественной обусловленности наследственностью вербальной части шкалы Векслера (субтесты «Осведомленность», «Словарный», «Шифровка»). Социальными же факторами обусловлена успешность выполнения невербальных тестов (субтесты «Недостающие детали», «Последовательные картинки», «Кубики Косса»), а также субтеста «Понятливость». Так что этот вопрос, видимо, остается до конца не решенным.

Выводы

Сравнительный анализ интеллектуального развития умственно отсталых детей и детей с нормальным интеллектом показал тотальное снижение интеллекта у умственно отсталых детей по всем субтестам методик WISCи WPPSI,а также по вербальному, невербальному и общему показателю интеллекта (различия достоверны, р < 0,001).

Наибольшие различия обнаружены между детьми с нормальным интеллектом и умственно отсталыми детьми по субтестам методик WISCи WPPSI«Кубики», «Арифметический», а также по субтесту «Повторение цифр» методики WISC.Таким образом, эти субтесты обладают наибольшей дифференцирующей силой.

Результаты теста WPPSIпрактически совпадают с результатами теста WISCпо всем субтестам, а также по вербальному, невербальному и общему интеллекту как для детей с нормальным интеллектом, так и умственно отсталых детей.

Результаты корреляционного анализа данных по методикам WPPSI, WISCи шкале Стэнфорд‑Бине обнаружили положительную корреляционную связь (методика WPPSIкоррелирует с методикой WISCи со шкалой Стэнфорд‑Бине), что свидетельствует о надежности и ва‑лидности методики WPPSI.

Показаны широкие возможности клинико‑психологического (качественного) анализа как методики WISC, так и новой методики WPPSI, которые значительно обогащают психометрические (количественные) показатели интеллектуального развития детей дошкольного возраста.

Методика WPPSIпредъявляет более жесткие требования по сравнению с методикой WISC,особенно для детей с умственной отсталостью. Результаты по субтестам у здоровых и умственно отсталых детей несколько ниже (различия недостоверны) по тесту WPPSIпо сравнению с диагностикой интеллекта по тесту WISC.Эта же тенденция сохраняется в вербальном, невербальном и общем интеллекте. Следовательно, прогностическая сила методики WPPSIвыше.

Глава 5. Клинико‑психологический метод оценки интеллектуального развития детей

Клинико‑психологический метод предполагает комплексное и системное использование на всех этапах диагностической работы различных методик. Он позволяет наиболее эффективно и достаточно надежно решать диагностические, прогностические и коррекци‑онные задачи.

5.1. Этапы диагностики

Деятельность клинического психолога в области психологической диагностики состоит из четырех этапов.

На первом этапе(предварительном) осуществляется сбор информации о ребенке. Для этих целей клинический психолог использует различные экстенсивные методы.

Анамнестический метод,включающий совокупность сведений медицинского, психологического, социального, педагогического характера. Анамнез обычно заполняется со слов родителей по специально разработанной схеме, которая определяется спецификой данного лечебного или консультативного учреждения, конкретными целями и задачами. В анамнез включаются:

• общие сведения о ребенке (состав семьи, социальный статус родителей, причины обращения за консультацией и т. д.);

• сведения о протекании беременности (наличие токсикозов, угрозы выкидыша, заболевания матери, профессиональные вредности, стрессовые ситуации и т. д.);

• сведения о родах (доношенность – недоношенность, родовые травмы, асфиксия, стимуляция родов, продолжительность родов, оценка по шкале Апгар и др.);

• раннее развитие ребенка (начало сидения, ходьбы; гуление, лепет, время появления первых слов и фразовой речи, заболевания ребенка, травмы головы, обмороки, припадки, тики, нарушения сна и т. д.);

• диспансерный учет (указывается, у каких специалистов и в течение какого периода ребенок состоял на диспансерном учете);

• характерологические особенности ребенка (спокойный – беспокойный, общительный – замкнутый, агрессивный – добродушный и т. д.);

• посещение детских учреждений (ясли, детский сад, школа, различные кружки с указанием профиля и психологических трудностей адаптации в детском коллективе, а также проблем в обучении).

Метод изучения медицинской документации(медицинская карта из детской поликлиники, выписка из истории болезни, результаты медицинского обследования у специалистов различного профиля, беседа с лечащим врачом).

Метод анализа психолого‑педагогических характеристик(из дошкольных или школьных учреждений). В отдельных случаях возникает необходимость беседы с воспитателями или учителями школы.

Метод изучения продуктов деятельности ребенка(детские рисунки, различные поделки, школьные тетради и т. д.).

Первый этап в работе детского клинического психолога позволяет ему сформулировать гипотезу о патогенезе, времени воздействия повреждающего фактора, динамике течения болезни, личностных особенностях ребенка, характере семейного воспитания и т. д.

Этот анализ истории развития ребенка позволяет подготовиться ко второму этапудиагностической работы с использованием методов беседы и наблюдения. Эти методы также относятся к экстенсивным. Они позволяют уточнить многие выводы, сделанные психологом на первом этапе, и на их основе осуществить адекватный подбор экспериментального аппарата исследования. Отличительной особенностью беседы и наблюдения в детской клинической психологии является направленность не только на ребенка, но и на родителей.

На основе предварительно сформулированной гипотезы о психическом дизонтогенезе в развитии ребенка составляется план беседы с ребенком и его родителями.

Важнейшей задачей первого психологического контакта является создание атмосферы доверия как со стороны родителей, так и со стороны ребенка. Особенно это касается детей с трудностями в общении, в речевом развитии (мутизм, аутизм, заикание). В таких случаях психолог применяет различные индивидуальные приемы, облегчающие вхождение в контакт с ребенком: игровые методы, рисование, чтение или рассматривание картинок в книге, присутствие родителей (если ребенок боится оставаться один в кабинете).

Присутствие родителей может быть особенно полезно с точки зрения наблюдения за особенностями взаимодействия ребенка с родителями, стиля воспитания в семье.

В процессе планомерного наблюдения психолог обращает внимание на следующие особенности ребенка:

• внешний вид, голос, речевое поведение, фоновое состояние, эмоциональные реакции, особенности конституции;

• способ поведения (активность – пассивность, общение – уклонение от общения, организованность – хаотичность, отношение к себе, к родителям и т. д.);

• мотивированность (заинтересованность) ребенка процессом и результатом игровой или специально организованной деятельности, его самооценка, уверенность – неуверенность в себе, отношение к ошибкам, неудачам, оценкам психолога и т. д.;

• работоспособность, сосредоточенность внимания, пластичность – ригидность мышления, понимание обращенной речи, индивидуальный когнитивный стиль деятельности и т. д.

Выводы, которые делает психолог на основе наблюдения, уточняются и дополняются в беседе с родителями:

• поведение ребенка в домашней обстановке, в детском саду или школе;

• взаимоотношения со сверстниками и со взрослыми;

• предпочтительные виды деятельности, особенности реагирования на различные воспитательные воздействия и т. д.

Вторая важнейшая задача беседы с родителями – разъяснение назначения обследования, формирование установки на совместный и разносторонний анализ проблем ребенка. В этом смысле второй этап диагностики является в каком‑то отношении и терапевтическим.

В результате использования методов беседы и наблюдения психолог более четко формулирует клинико‑психологическую проблему в развитии ребенка, уточняет причины и время воздействия неблагоприятных факторов (биологического, социального характера), составляет психологический портрет ребенка и намечает пути собственно диагностической работы, что позволяет перейти к третьему этапу.

На третьем этапеклинический психолог, используя различные интенсивные методы (патопсихологические, психометрические, ней‑ропсихологические, тесты, опросники, проективные методы), решает задачи, сформулированные на первых двух этапах диагностики.

На третьем (собственно диагностическом) этапе для психометрической оценки уровня интеллектуального развития ребенка я рекомендую следующие методики:

• для детей от рождения до 2 лет – стандартизированное наблюдение, оценка хода развития ребенка в обыденной жизни и сравнение показателей со сред ненормативными для каждого возрастного этапа;

• для детей от 2 до 3 лет – игровая методика Стребелевой для комплексной оценки интеллектуального развития ребенка;

• ребенок от 3 до 4 лет обследуется по широко известной методике Стэнф орд – Би не;

• ребенок от 4 до 6,5 лет – методика WPPSI;

• ребенок от 6,5 лет – методика Векслера WISC.

Все эти методики приведены в части 3.

Четвертый этап в диагностической работе – анализ, сопоставление и обобщение результатов, полученных на третьем этапе, и написание заключения. Это самый сложный этап в диагностике, так как требует от психолога высокого уровня профессионализма, знаний не только в непосредственной области клинической психологии, но также и в смежных областях, особенно в медицине, и главное – наличия опыта.

Для повышения степени надежности психологического заключения рекомендую использовать определенную последовательность оценки уровня интеллекта.

I. Количественная о ценка у ровня интелл екту ал ьно го развития; ко – эффициент интеллекта (IQ) –общий, вербальный, невербальный. Соотнесение полученного IQс классификацией уровня интеллекта (эта классификация была приведена в части 1).

II. Анализ «интертестового разброса» – определение степени равномерности показателей вербального и невербального интеллекта. Расхождение между ними в 15 и более баллов следует считать диагностически значимой величиной, на что указывал и сам Д. Векслер.

III. Выявление «сохранных» и «западающих» звеньев в структуре интеллектуального развития, то есть выявление психических функций, которые развиты у ребенка достаточно хорошо и соответствуют возрастной норме либо отстают, либо превосходят ее.

IV. Факторный анализ результатов по трем блокам:

1) вербальное понимание (субтесты «Словарный запас», «Осведомленность», «Понимание», «Нахождение сходства»);

2) перцептивная организация (субтесты «Сложение кубиков», «Последовательные картинки», «Недостающие детали»);

3) память (субтесты «Арифметический», «Запоминание цифр»). Эти факторы выявлены для теста WISC(Анастази).

V. Анализ «интратестового разброса», то есть соотношения оценок внутри каждого субтеста. Интерпретируются особенности выполнения ребенком каждого субтеста в зависимости от трудности их выполнения или каких‑то специфических особенностей (например, необходимость работать в условиях лимита времени, то есть на скорость) и т. д.

VI. Качественный анализ индивидуальных особенностей ребенка при его тестировании. Этот уровень предполагает оценку процесса выполнения ребенком того или иного задания.

Опыт работы с тестами WPPSIи WISCпозволил сформулировать ряд положений по качественному клинико‑психологическому анализу индивидуальных особенностей поведения и деятельности обследуемого ребенка. Такой качественный анализ позволяет значительно обогатить диагностические возможности тестов и наряду с количественной оценкой не только более точно ставить психологический диагноз, но и осуществлять прогноз и намечать пути психо‑коррекционной работы с ребенком, имеющим проблемы в развитии.

В качественном анализе при работе с методиками WPPSи WISCцелесообразно выделить следующие аспекты:

• особенности общения ребенка с психологом: легко ли вступает в контакт, задает ли вопросы и какие и т. д. При квалификации дефекта необходимо иметь в виду, что низкие качественные показатели по вербальной шкале могут являться следствием речевого недоразвития;

• мотивационные особенности поведения: с интересом ли работает ребенок, как он реагирует на успех или неудачу, как оценивает свои результаты;

• динамические характеристики деятельности: импульсивность, заторможенность, медлительность, истощаемость; например, медлительный ребенок может не укладываться во временные рамки и, таким образом, иметь низкие результаты;

• особенности внимания: отвлекаемость, колебания внимания, показатели самоконтроля;

• характеристики моторики: быстрота движений, координация, мышечный тонус и т. д.;

• речевые проявления: уровень понимания речи, трудности произношения, несформированность фразовой речи, речевая инертность и др.;

• способы выполнения заданий: неадекватные, метод проб и ошибок, хаотичность действий и т. д.

Таким образом, количественная и качественная оценки выполнения ребенком заданий тестов WPPSIи WISCвзаимно дополняют друг друга. С одной стороны, низкий балл указывает на неблагоприятное положение обследуемого среди группы сверстников, а тщательный разбор применяемых им способов решения и допускаемых ошибок позволяет определить структуру и характер имеющихся интеллектуальных нарушений; с другой – при помощи качественного анализа имеется возможность выявить различные типы нарушения интеллектуальной деятельности, а на основе количественной оценки установить их степень. Это позволяет своевременно поставить клинический диагноз, определить психологическую структуру дефекта и разработать комплексную психокоррекционную программу.

Особое значение имеет клинико‑психологическая диагностика интеллектуального развития дошкольников и школьников с помощью методик WPPSIи WISCдля работы психолого‑медико‑педагогических комиссий, когда принимается решение о том, какой тип дошкольного или школьного учреждения является наиболее оптимальным для ребенка.

Диагностические признаки среднегрупповых профилей интеллекта указывают лишь на общую тенденцию в особенностях структуры интеллекта группы детей с ЗПР или группы здоровых детей, но не могут быть применены ко всем индивидуальным случаям.

Профили, чаще наблюдающиеся при ЗПР, могут встречаться также и в норме, и наоборот. Конфигурацию профиля могут модифицировать индивидуальные особенности при ЗПР, индивидуальные особенности сохранных звеньев интеллекта, различные фоновые факторы (личностные особенности, возраст, пол, средовые влияния и др.). Практически невозможно получить репрезентативную группу, однородную по всем указанным параметрам.

Поэтому трактовка тестовых результатов часто невозможна без качественного клинико‑психологического, индивидуального анализа каждого случая.

Таким образом, качественный анализ особенностей работы ребенка позволяет более глубоко понять, какие стороны интеллектуальной деятельности сформированы у него хуже всего, за счет каких может происходить компенсация, то есть выявить «западающие» и «сохранные» звенья психического развития.

5.2. Психологическое заключение по результатам клинико‑психологического исследования

Во многих работах ведущих отечественных специалистов в области экспериментальной патопсихологии и клинической (медицинской) психологии приводятся рекомендации по составлению заключений (Рубинштейн, 1998; Блейхер, 1976; Демьянов, 1999; Зейгар‑ник, Николаева, Лебединский, 1987, и др.). Все авторы сходятся во мнении, что не может быть стандартной формы в написании заключения, так как не может быть стереотипного построения исследования и подбора методик. Однако, обобщая все рекомендации и учитывая собственный опыт работы с детьми, имеющими отклонения в развитии, считаю возможным привести приблизительную схему написания заключения.

Схема клинико‑психологического заключения

1. Описание цели и задач исследования, сформулированных на начальных этапах диагностики, а также в связи с клиническим запросом (дифференциальная диагностика), в зависимости от предполагаемых заболеваний, определение глубины психического дефекта, изучение эффективности терапии.

2. Причина обращения к специалисту по клинической психологии (по оценке родителей), кем направлен ребенок на консультацию (дошкольное, школьное учреждение, детская поликлиника и т. д.). Жалобы родителей больного ребенка на состояние умственной работоспособности, памяти, внимания, утомляемости и других показателей. Значимые данные из анамнеза.

3. Внешний вид ребенка, его манера держаться, вступать в контакт, особенности речи, мимики, жестов, позы, состояние одежды. Оценка реакций на новизну, особенности свободного поведения ребенка, интерес к игрушкам, предметам, находящимся в кабинете. Взаимодействие с родителями. Оценка социальной зрелости ребенка (соблюдение социальной дистанции в общении).

4. Отношение ребенка к процессу диагностической работы (уровень понимания обращенной к нему речи, выполнение инструкций, отвлечения, сосредоточенность при выполнении различных заданий, заинтересованность в процессе и результатах деятельности, истощаемость (утомляемость), отношение к неудачам и к похвале, самооценка, уверенность в себе и т. д.).

5. Описание результатов конкретных методов исследования (приводятся названия методов и методик, используемых в диагно– стике данного случая). Эту часть заключения целесообразнее писать не по отдельным методикам и не по психическим процессам, а в виде отдельных положений, доказываемых или иллюстрируемых экспе– риментальными данными, полученными с помощью разных методик. Указываются западающие и сохранные стороны психической деятельности ребенка, его обучаемость, зона ближайшего развития.

При написании заключения необходимо стремиться к максимальной лаконичности и доказательности выводов. С этой целью следует в заключении писать о ведущих патопсихологических особенностях, показатели конкретных методик приводить только для иллюстрации или пояснения подхода.

По стилю заключение должно быть написано языком, адекватным для понимания теми, кому оно адресовано.

6. Обобщение результатов диагностической работы и формулирование психологического диагноза, рекомендации по дальнейшему исследованию у других специалистов (логопед, психо– невролог, психиатр, дефектолог), по психологической коррекции, по оказанию помощи ребенку со стороны родителей, воспитателей, учителей, направление на медико‑психолого‑педагогическую комиссию (если необходимо решение о поступлении в специальные дошкольные и школьные учреждения).

Таким образом, написание психологического заключения является завершающим этапом всей диагностической работы, сложность и многозначность которой предъявляет требования к методологическому обеспечению процесса изучения аномального развития ребенка.

5.3. Клинические примеры

Клинический пример 1 (ребенок с умственной отсталостью)

9 лет 1 месяц, обучается второй год в первом классе по общеобразовательной программе. Направлена в Центр «Здоровье» в связи с трудностями в усвоении школьной программы.

Два года назад прошла комплексное медико‑психолого‑педагогическое обследование в Центре «Здоровье». По результатам обследования на ПМПК было рекомендовано обучение ребенка в коррекцион‑ной школе для детей с умственной отсталостью. Однако родители не согласились с таким решением и отдали ребенка в массовую школу.

Семья полная, трое детей, Юля – младший ребенок в семье. Брат матери учился во вспомогательной школе.

Из школьной характеристики:девочка приходит в школу с невыполненными домашними заданиями. К урокам не готова (забывает дома тетради, ручки и т. д.). На уроках пассивна, отвлекается, играет, мешает соседу по парте. Взаимоотношения со сверстниками дружеские. Девочка добрая и контактная.

Из анамнеза:беременность – IX, роды – IV, у матери – хронический пиелонефрит; несовместимость крови матери и ребенка; кесарево сечение; ягодичное предлежание, в родах асфиксия. Раннее развитие: в течение первого года жизни состояла на учете у невропатолога с диагнозом перинатальная энцефалопатия (ПЭП).

Обследование в Центре

Логопед:ОНР III уровня. Моторная функциональная дислалия. Смешанная дисграфия.

Невролог:ПЭП, резидуально‑органическое поражение головного мозга перинатального генеза с нарушением формирования высших корковых функций.

ЭХО‑ЭГ –внутричерепная гипертензия.[7] ЭЭГ – умеренно выраженная дисфункция стволовых структур.

Психолог.Первое обследование по WISCдва года назад показало, что интеллектуальное развитие ребенка снижено (общий IQ –72, вербальный – 75, невербальный – 75). Клинико‑психологический анализ подтвердил диагноз – умственная отсталость легкой степени.

В настоящее время у девочки выработалось стойкое отвращение к процессу обучения, любые интеллектуальные задания она воспринимает крайне негативно: отказывается отвечать на вопросы или говорит: «Не знаю», «Не хочу» и т. д. Не может пересказать даже простой текст. Не знает ни одного стихотворения.

Повторное тестирование no WISC.Определение сходства в предметах почти недоступно. Воспроизводит по памяти только четыре элемента (в прямом порядке) и два – в обратном. Последовательность событий (в картинках) логически не отражает. При сложении кубиков и фигур из разрезных частей ведет себя пассивно, интереса не проявляет. Внимание концентрирует с трудом, медленно переключается с одного вида деятельности на другой. Подсказки и помощь не усваивает.

Поведение:тихая, спокойная, слегка заторможенная. Любит рисовать, раскрашивать картинки, играть в куклы. Учебная мотивация отсутствует, игровая деятельность примитивная (на уровне 4‑5‑летнего ребенка). Несмотря на повторное обучение в первом классе, необходимыми учебными навыками не овладела: чтение на уровне простых слогов (му‑му, ко‑ко и т. д.), навык письма не сформирован.

Любит заниматься домашним хозяйством: убирается в квартире, моет посуду и т. д. Бытовые навыки по уходу за собой хорошие (самостоятельно следит за своей одеждой, умывается, причесывается и т. д.).

Второе обследование по WISCпоказало, что результаты стали даже ниже, чем два года назад (общий IQ –66, вербальный – 70, невербальный – 68). Снижение результатов связано с формированием вторичных дефектов (негативное отношение к процессу обучения и др.) на фоне первичного дефекта (умственная отсталость).

Диагноз:легкая степень умственной отсталости.

Дефектолог:счет в пределах десяти с ошибками, состав числа не усвоен. Путает времена года, дни недели, месяцы. Пятый лишний не определяет. Подтверждение диагноза. Повторное обследование на ПМПК.

Диагноз:резидуально‑органическое поражение головного мозга перинатального генеза. ОНР – III уровня. Моторная функциональная дислалия. Гипертензионный синдром. Семейно‑педагогическая запущенность. Интеллект – легкая умственная отсталость.

Рекомендовано:обучение по программе вспомогательной школы.

Теперь родители согласились с этим решением, так как убедились в том, что их ребенку требуется специальное коррекционное обучение.

Клинический пример 2 (одаренный ребенок)

11 лет 5 месяцев, обучался в шестом классе общеобразовательной школы. Причина обращения в Центр – плохое поведение в школе.

Из школьной характеристики:талантливый, умный, но учится ниже своих возможностей, так как неусидчив и недисциплинирован. Чрезмерно активный, часто нарушает правила поведения для учащихся, опаздывает на уроки.

Из анамнеза:у матери беременность III, роды I, токсикоз в течение первой и второй половины беременности, угроза выкидыша. Кесарево сечение, родовая травма, асфиксия. Вес – 3500, рост – 51 см. Раннее развитие: начало сидения – 7 месяцев, ходьбы – 11 месяцев, первые слова – до 1 года, фразовая речь – с 1,5 лет. Состоял на учете у невропатолога до 1 года.

Семья:полная, гармоничная. Мать и отец активные, творческие люди. По сознательному решению родителей ребенок не посещал дошкольные учреждения.

Обследование в Центре

Логопед:нарушение произношения характера стертой дизартрии и механической дислалии.

Невролог:астено‑невротический синдром, синдром вегето‑сосудистой дистонии, в связи с чем дана справка для школы с предоставлением одного свободного дня в неделю от занятий до конца учебного года.

ЭХО‑ЭГ:признаки внутричерепной гипертензии выраженной степени.

ЭЭГ:предположительно наличие гемодинамических изменений в вертебазилярном бассейне (сплетение сосудов шейного отдела). Рекомендована ультразвуковая томографическая диагностика.

Психолог:ребенок учится в данной школе около года, до этого учился в школе с углубленным изучением английского языка в другом районе, пока семья не переехала на новое место жительства. Почти сразу начались проблемы с поведением, стал хуже учиться: оценки снижали за опоздания, за то, что что‑то забывал, отказывался выполнять какие‑то задания, а чаще – за шумное поведение. Маму экстренно вызвали в школу и предложили забрать ребенка. Мальчик не ходил в школу около двух месяцев. Ребенок выглядит старше своего возраста, свободно общается, удивляет зрелостью суждений. Увлекается музыкой, спортом; является чемпионом города в своей возрастной категории по горным лыжам, делает успехи в фехтовании. Занимается скульптурой в Мухинском училище и т. д. Везде отмечают его способности.

В среде сверстников пользуется популярностью, стремится быть лидером. Однако часто возникают конфликты, дети не всегда его понимают. Предпочитает общение со взрослыми, часто ездит с родителями в творческие командировки, участвует на равных в их разговорах.

Обследование по тесту WISCпоказало интеллектуальную одаренность: общий IQ– 139, вербальный – 144, невербальный – 127.

По всем субтестам, за исключением «Шифровки», результаты находятся на уровне выше возрастной нормы. Особенно высокими являются результаты по вербальному интеллекту («Осведомленность», «Арифметический», «Сходство»).

Хорошая память (воспроизводит 8 элементов в прямом порядке и 4 – в обратном). В невербальных субтестах показывает высокий уровень восприятия, наблюдательности, логического мышления, конструктивных способностей. Функции внимания (концентрация, быстрота переключения, распределения, а также зрительно‑двигательная координация) развиты чуть выше среднего уровня.

В результате комплексного медико‑психолого‑педагогического обследования была рекомендована школа повышенного уровня – гимназия. Проведена беседа с мамой, завучем и психологом гимназии. Даны рекомендации по индивидуальному подходу к ребенку с учетом его нервно‑психических и личностных особенностей.

Через месяц получена информация от психолога гимназии: мальчик очень доволен, принят в классе, не опаздывает, получил несколько пятерок.

Клинический пример 3 (ребенок с ЗПР)

7 лет 8 месяцев, учащийся первого класса массовой школы. Направлен на обследование администрацией школы в связи с низкой успеваемостью.

Анамнез:первая половина беременности протекала у матери с токсикозом; несовместимость групп крови у матери и ребенка. Роды срочные, со стимуляцией, продолжительность – больше 24 часов. Вес ребенка – 3600, рост – 53 см. Раннее развитие: фразовая речь появилась в 2 года 3 месяца. До 1 года и после не болел, посещал массовый детсад.

Мальчик воспитывается в полной семье (родители имеют среднее образование), единственный ребенок.

Обследование в Центре

Логопед:остаточные проявления задержки речевого развития, моторная функциональная дислалия, дисграфия на почве несформиро‑ванности анализа и синтеза речевого потока. Предпосылки аграмма‑тической дисграфии.

Невролог:очаговой неврологической симптоматики не выявлено. Однако не исключается резидуальная недостаточность.

ЭХО‑ЭГ:в пределах границы нормы.

ЭЭГ:общие умеренные изменения биоэлектрической активности головного мозга с умеренной дисфункцией стволовых структур на мезенцефальном уровне. Альфа‑ритм четкий, сформирован. Акцент «МВ» над центрально‑теменно‑затылочной областью больше выражен над правой гемисферой.

Психолог:из беседы с мамой мальчика выяснилось, что родители мало уделяли внимания ребенку: до трех лет он жил с бабушкой в деревне. Отец очень жесткий, к сыну относится без теплоты и сочувствия, считает, что иначе он не вырастет «мужчиной». В целом стиль воспитания в семье «попустительский», «холодный». Мама не понимает серьезности ситуации с ребенком и надеется на репетиторов по математике, русскому языку и т. д.

Психический статус ребенка:скрытый левша, не дифференцирует правую‑левую сторону. Легко вступает в контакт, поведение адекватное. К беседе и тестированию отношение заинтересованное. Практически не владеет техникой чтения, знание букв неустойчивое. Письмо с пропусками букв. Речь с искажением произношения звуков, анализ речевого потока не сформирован, неправильно образует притяжательные прилагательные (голова – «кошья», «петушья», «курячикая»). Не дифференцирует количество элементов, сходные элементы.

Отвлеченный счет только на наглядном материале. Состав числа не усвоен. С трудом и с помощью называет соседние числа в пределах 5, прямой и обратный счет в пределах 10. К 4 прибавил 2 правильно, но считая на пальцах. Задания «с подвохом» не решает. Детских книг не знает. Вспоминает некоторые сказки для ребенка 4–5 лет, но и они усвоены из телепередач.

Крайне мал запас сведений об окружающем: не знает, где отдыхал летом, путает города, не знает названий станций метро и т. д. Словарный запас маленький, память снижена (смог повторить только четыре цифры в прямом порядке, а в обратном не мог повторить даже две цифры). Снижена скорость переключения внимания, зрительно‑двигательная координация нарушена, произвольное внимание (субтест «Шифровка») – на низком уровне. С конструктивными заданиями справляется лучше, чем с вербальными.

Обращает на себя внимание сниженный уровень понимания инструкций (практически все инструкции требовали повторения), задания выполняет только после подсказок или показа. Обучаемость и зона ближайшего развития снижены (например, смог повторить 2 цифры в обратном порядке только после шести подсказок).

У мальчика низкая самооценка, неуверенность в себе (проявляет нервозность из‑за боязни неуспеха).

В процессе выполнения интеллектуальной деятельности проявилась повышенная утомляемость и истощаемость нервной системы (требовались перерывы для отдыха), продуктивно работает не больше 15 минут.

Интеллектуальный профиль неравномерный: вербальный IQ –85, невербальный – 93, общий – 88, что соответствует ЗПР.

На уровне возрастной нормы развиты психические функции, обеспечивающие эффективность выполнения нескольких субтестов: «Последовательные картинки», «Недостающие детали», «Кубики». Снижение показателей по субтестам «Осведомленность» и «Словарный запас» может объясняться неблагоприятным воздействием микросоциального окружения и задержкой речевого развития.

Таким образом, интерпретация психологического профиля испытуемого индивидуальной структуры интеллектуальной деятельности с учетом данных анамнеза, клинических показателей и т. д. позволяет сделать следующие выводы о западающих и сохранных звеньях интеллекта:

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |