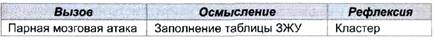

Стадия вызова осуществляется при помощи различных приемов. Однако в данной стратегии может и не быть специально организованной фазы вызова как таковой, так как задание — организация работы с текстом большого объема — само по себе служит вызовом.

Урок 4. Дискуссия

Урок 4. Дискуссия

1. Технологическая карта

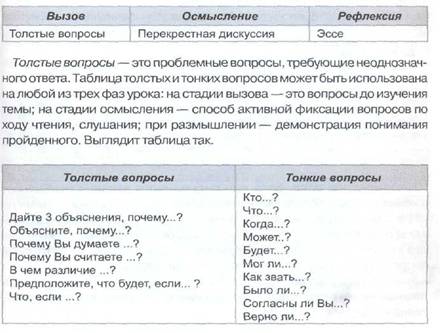

По ходу работы с таблицей в правую колонку записывают вопросы, требующие простого, односложного ответа (В каком году произошла Куликовская битва? Кто автор рассказа «Злоумышленник»?) В левой колонке— вопросы, требующие подробного, развернутого ответа. Как правило, это проблемные вопросы.

Перекрестная дискуссия интересна тем, что помогает овладеть приемами аргументации, научного доказательства, формирует умение отстаивать свою точку зрения, критически подходить к чужим и собственным суждениям. Внимание к мнению других помогает не только выяснить смысл вещей, но и формирует демократический стиль взаимодействия. «Я опровергнуто, что вы сказали, но я буду до смерти защищать Ваше право говорить это», — писал Вольтер. Эта мысль должна быть ведущей при проведении любой, а не только перекрестной дискуссии. Важно внимательно слушать не только единомышленников, и нельзя слышать только себя.

Стратегия «Перекрестная дискуссия»

Пятиминутное эссе. Этот вид письменного задания применяют в конце урока, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме и дать учителю почувствовать, что происходит в головах его учеников. Конкретно учащихся просят выполнить следующие два задания: написать, что они узнали по данной теме, и задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.

Пятиминутное эссе. Этот вид письменного задания применяют в конце урока, чтобы помочь учащимся подытожить свои знания по изученной теме и дать учителю почувствовать, что происходит в головах его учеников. Конкретно учащихся просят выполнить следующие два задания: написать, что они узнали по данной теме, и задать один вопрос, на который они так и не получили ответа.

Учитель сразу же собирает работы и может использовать их при планировании следующего урока в качестве диагностического материала.

2. План урока

Тема урока. «Каким мы видим Пьера Безухова в 1 - м томе романа «Война и мир» Л. Толстого».

Текст: , роман «Война и мир», т. 1, ч. 3, гл. 1-2.

фрагмент урока.

Подготовка к перекрестной дискуссии начинается с краткого обмена мнениями. В результате формируется проблемный, с точки зрения учащихся, вопрос: виновен ли Пьер в своем браке не по любви? (Мы понимаем, что вопрос сам по себе некорректен, но «приглаживать» его не хотим, поскольку демонстрируем фрагмент реально проведенного урока.)

Учитель просит учащихся провести перекрестную дискуссию.

Через 10-15 минут останавливает работу, просит еще раз перечитать свои аргументы и принять однозначный ответ, записав его после таблицы с перекрестной дискуссией.

В зависимости от ответа «да» или «нет» учащиеся делятся на группы, обсуждают результаты перекрестной дискуссии, отбирают наиболее значимые аргументы и контраргументы.

Результаты обсуждения оглашают поочередно представители каждой из групп (аргумент-контраргумент). Важно, чтобы учащиеся записывали наиболее понравившиеся аргументы в свои тетради.

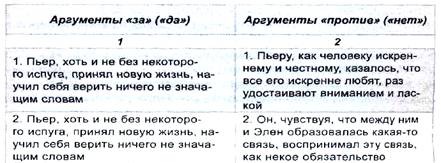

В результате в тетради одного из учеников получилась следующая таблица. Виновен ли Пьер в своем браке не по любви?

(Мы сохранили стиль автора, учащегося X класса.) По результатам полемики учащиеся пишут сочинение-миниатюру с одним из трех предложенных вступлений:

• Да, Пьер виновен, потому что...

• Нет, Пьер не виновен, потому что ...

• Я не могу дать однозначного ответа, потому что...

В конце урока можно предложить прочитать работы, ответить на вопросы одноклассников.

На этом уроке, учитывая особенности подросткового возраста, большее внимание уделялось устному обмену мнениями, живой дискуссии.

Вот как включен прием перекрестная дискуссия на уроке литературы в V классе по рассказу А. Чехова «Толстый и тонкий».

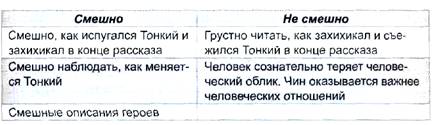

После чтения рассказа просим учащихся обсудить вопрос: смешную ли историю рассказал А. Чехов?

Каждый учащийся заполняет таблицу в своей тетради. Например, следующую.

Затем предлагаем озвучить свои записи, обсудить вопрос в классе. А можно предложить проанализировать собственные аргументы, выслушать чужие и записать свой вывод. Остается только убедить в правильности своей позиции сторонников другой точки зрения. Для этого проводится полемика. Важно не столько то, к какому мнению придут пятиклассники, а то, что они решают очень важный литературоведческий вопрос. Конечно, учитель мог бы спросить одного-двух учащихся, дождаться правильного ответа или сказать этот правильный ответ учащимся. Был бы этот ответ принят и услышан? Опыт показывает, что нет. Дискуссия же помогает включить в работу всех. 3. Необходимый комментарий

Стратегия «Перекрестная дискуссия» успешно применяется и при работе с информационными текстами для обсуждения проблемных вопросов.

Учитель может не проводить обсуждение таблицы в классе, то есть, как таковой громкой дискуссии может и не быть. Тогда заполненная учеником таблица будет хорошим подспорьем для создания письменного текста.

Мы хотели бы обратить внимание на то, что на уроке-дискуссии не может быть правильной или неправильной точки зрения. Это связано с

![]()

тем, что человек, опираясь на различные аргументы, высказывает свое личное мнение, которое может быть более или менее убедительным. Поэтому учитель, поддерживая дискуссию, должен помнить, что ее участники имеют дело не с безусловными или бесспорными фактами, а с мнениями, которые могут не совпадать. Такая педагогическая позиция помогает взращивать культуру толерантности, уважения к человеку.

тем, что человек, опираясь на различные аргументы, высказывает свое личное мнение, которое может быть более или менее убедительным. Поэтому учитель, поддерживая дискуссию, должен помнить, что ее участники имеют дело не с безусловными или бесспорными фактами, а с мнениями, которые могут не совпадать. Такая педагогическая позиция помогает взращивать культуру толерантности, уважения к человеку.

Остановимся кратко еще на одном виде дискуссионной работы «Совместный поиск».

Стратегия «Совместный поиск»

Обязательным этапом работы над любым (художественным и нехудожественным) текстом является читательская реакция, обмен мнениями. Это умение читателя извлечь из соприкосновения с текстом не только информационный пласт, но и проблемный, и эмоциональный. Реакция на текст, безусловно, будет более активной, если всячески ее стимулировать вопросами, охватывающими три направления.

• На что обратили внимание в тексте? Что запомнилось больше всего? Как думаете, почему?

• Какие мысли возникли в связи с тем, что больше всего запомнилось?

• Какие чувства испытали?

Однако иногда в тексте имеются интересные и важные места, которые учащиеся могут пропустить. Именно в этом случае может помочь дискуссия «совместный поиск», когда на обсуждение выносится тема или идея произведения в целом. Проблемный вопрос для совместного поиска может заранее подготовить учитель, но лучше, если он возникнет у учащихся в результате обмена мнениями о прочитанном.

Когда вопрос сформулирован и записан, каждый присутствующий в классе обдумывает в течение заданного времени свой ответ и записывает его в тетрадь. Это дает возможность не только четко, понятно сформулировать мысль, но и вовлекает в работу всех учащихся, а не только активную, мотивированную часть класса.

Только после этого можно начинать дискуссию. Просим учащихся обменяться мнениями, озвучить свой ответ на вопрос.

По ходу диалога желательно вести регистрационный журнал, в котором кратко фиксировать идею и ее автора. В роли регистрационного журнала может выступать классная доска.

Если дискуссия «Совместный поиск» затрагивает один из аспектов текста, то «Перекрестная дискуссия» позволяет увидеть текст в целом, его идею, проблемы. Именно перекрестная дискуссия создает условие для предупреждения однозначного толкования события, поступков, характеров героев и т. п. Это очень важные умения для современной жизни. Во-первых, дети в силу возрастных особенностей, воспитания категоричны в своих оценках. Они видят очень конкретные полярные явления (плюс— минус, черное— белое, добро— зло). К сожалению, у некоторых этот детский максимализм сохраняется надолго, что, безусловно, значительно усложняет им жизнь. Между тем в окружающем мире мы не встретим однозначных, плоскостных явлений. И добро может быть «с кулаками», и зло во благо, и красота уродлива, а уродство красиво. Несмотря кто, как и зачем смотрит, делает, говорит и т. п. Все великие открытия совершаются тогда, когда «открыватель» подвергает сомнению установленное мнение. Так, Коперник, подвергнув сомнению общепринятое мнение, что звезды и планеты движутся вокруг Земли, смог увидеть Солнце как центр системы.

Урок 5. Письмо

1. Технологическая карта

2. План урока

2. План урока

Стратегия «Очерк на основе интервью»

Эта стратегия развивает не только письменные, но и коммуникативные навыки.

Эта стратегия развивает не только письменные, но и коммуникативные навыки.

Урок с использованием стратегии «Очерк на основе интервью» проходит следующим образом.

Задания.

1. Подумайте о человеке, у которого вам придется взять интервью. До того, как будете писать вопросы, узнайте как можно больше об этом человеке. Это поможет вам принять его, сформулировать вопросы, на которые действительно стоит получить ответ.

2. Составьте список вопросов.

Вопросы, которые вы сформулируете, должны показать действительную заинтересованность и знание предмета обсуждения. Если вы не заинтересованы в предмете или ничего о нем не знаете, трудно задавать хорошие вопросы. Нельзя забывать, что только на интересный вопрос можно получить интересный ответ (помните народную мудрость: каков вопрос — таков ответ?).

3.Проведите интервью.

При интервью старайтесь меньше прерывать респондента и помните: люди, как правило, смущаются, когда их слова открыто фиксируют на листе бумаги. Лучше максимально запоминать ответы, конечно, делая небольшие пометки в блокноте.

4.Записывайте полученную информацию в течение 20 минут.

Вопросы заданы, ответы получены. Можно изложить свои мысли,

эмоции, впечатления, факты на бумаге. В течение 20 минут из разрозненных ответов вы «складываете» текст. Это свободное письмо, поэтому не спешите редактировать написанное. Не забывайте, что это черновик.

Учитель тоже пишет свой текст (предположим, интервью он взял у кого-либо до занятия). Писать желательно на большом листе бумаги или на пленке кодоскопа.

5. Когда время, отведенное на письмо, закончено, учитель показывает, как усовершенствовать написанное, как осуществлять правку текста. Текст, предложенный учителем, должен хорошо передавать мысль, но отличаться невыразительным языком, который сообщает, а не изображает. Демонстрируя это сочинение, спросите, что ребятам нравится в нем, что и как, на их взгляд, можно изменить. По ходу разговора вносим фломастером необходимые изменения.

6. Проведите правку текста.

Только после того, как учащимся показан принцип, алгоритм правки, можно предложить зачитать друг другу свои работы, чтобы услышать замечания, критику. Работы читают поочередно. Вначале анализируют содержание, композицию, а затем стилистику, язык. Дополнение или уточнение автор вносит сразу в текст.

На этом этапе возможна и групповая форма работы. Сотрудничество при создании текста позволяет направить работу по верному пути, упростить процесс, сделать его радостью, а не мукой творчества. Желающим можно предложить вопросник для подобного собеседования.

Возможные вопросы для собеседования с товарищем.

1. Послушай, какое у меня начало. Чего ты ждешь после такого начала? Как можно было бы написать это лучше?

2. Не кажется ли тебе, что в каком-то месте мне нужно прибавить информацию? Есть ли в моем тексте какие-то места, которые мне стоило бы сделать более конкретными? Какие именно?

3. Ты когда-нибудь терял нить повествования, читая или слушая любой текст? Когда?

4. Есть ли в моем тексте места, где мысль можно выразить яснее и с меньшим количеством слов? Покажи мне эти места.

5. Считаешь ли ты, что предложения и абзацы расположены у меня в самом лучшем порядке? А если нет, какие из них ты бы переставил?

6. Я не отклоняюсь от темы?

7. Хороша ли у меня концовка? Если нет, то, как я могу сделать ее лучше?

8. Соответствует ли мое заглавие тексту?

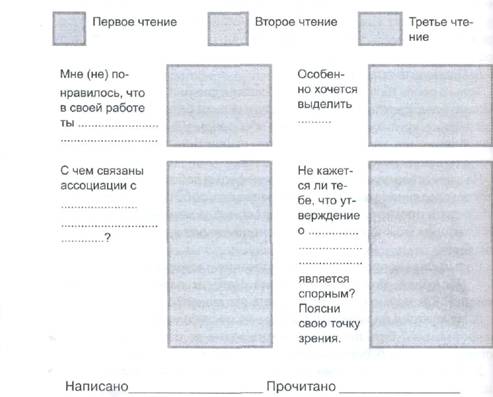

На этапе правки можно использовать Лист взаимооценки.

Рядом с каждой фразой находится рамочка, внутри которой следует ее закончить. При каждом прочтении (их может быть три, например) в рамочку может добавляться новый комментарий.

Тема работы:_________________________________________

Тема работы:_________________________________________

7.Отредактируйте текст.

Все составляют улучшенные варианты своих сочинений, учитывая пожелания партнера (с которым, кстати, можно и не соглашаться, соблюдая авторское право). Учащимся легче редактировать свой текст после того, как им указали сильные и интересные стороны, задали вопросы, помогающие увидеть слабые моменты.

Этот и предыдущий этап можно «проигрывать» несколько раз.

8.Осуществите публикацию (издание).

Желающие читают свои сочинения, сидя в читательском кресле. Остальным предлагаем найти в услышанном тексте что-то, что им очень понравилось. Заканчивая работу, можно предложить подарить друг другу сочинения. Приятно получить в подарок текст, где главным героем являешься ты.

3. Необходимый комментарий

Ученик может выбрать темой интервью то, чем занимается человек, область его интересов. Но содержательным ядром своих вопросов может сделать саму личность, ее своеобразие. В этом случае и автор очерка, и учитель, и аудитория должны проявить максимум деликатности, потому что публично обсуждая текст, подростки могут сбиться на обсуждение человека. А этого, сточки зрения педагогических последствий, необходимо избежать. Ведь важно не оценивать людей, а ценить их.

1.Учителя русского языка и литературы могут использовать этот прием для объяснения жанровых особенностей очерка. Совместно с учителем ученики находят характерные черты жанра, приводят примеры, дают определения.

2. Можно спланировать интервью с какой-нибудь публичной или исторической личностью, с литературным героем. Безусловно, интересной будет попытка ответить на вопросы так, как на них ответил бы интервьюируемый (по мнению автора сочинения).

3. Чтобы думать от имени героя, надо хорошо знать этого героя, понимать, чувствовать. Вот почему учитель может использовать прием не только во время письменных работ, но и во время устных обсуждений-

Алгоритм создания письменного текста

При создании большинства содержательных текстов автор проходит пять основных этапов.

1.Инвентаризация.

Это работа по сбору информации и мыслей. На этом этапе происходит смотр тех идей, которые имеются у нас по данному вопросу.

2.Составление чернового текста.

Это работа по перенесению своих мыслей на бумагу. Она носит Предварительный, экспериментальный характер. Пока составляется черновой текст, не следует критически оценивать свои Идеи, обращать внимание на их форму, правописание и почерк. Этот этап еще можно назвать «свободное письмо» (письмо на время, без остановки, не задумываясь о правильности). Нередко во время такого письма на бумаге возникают неожиданные идеи, образы.

Если пользоваться свободным письмом как приемом инвентаризации, можно сделать опись своих мыслей, а потом составить Новый черновой текст, в котором будут использованы самые Удачные идеи, возникшие в ходе свободного письма.

Чтобы боязнь сделать ошибку не мешала возникновению образов и идей, достаточно крупными буквами озаглавить лист словом «Черновик».

3.Правка.

Это улучшение текста, стремление четко и грамотно изложить мысли, соотнести содержание и форму. На этом этапе не стоит беспокоиться об орфографии, почерке и грамматике. Тексты, Которым предстоит быть опубликованными, проходят еще через Два этапа.

4.Редактирование.

На этапе правки могут быть вычеркнуты или добавлены целые абзацы или даже страницы, теперь же необходимо подготовить текст к его изданию.

Навыки редактирования включают:

• заботу о том, чтобы произведение было правильным;

• умение видеть ошибки;

• умение исправить ошибки.

5.Публикация.

Издание можно провести в различных формах: стендовая публикация, публикация в сборнике, читка в писательском кресле. Для этого необходимо выбрать один стул (если нет кресла), который будет служить центром сцены и на котором будет сидеть доброволец, зачитывающий свое сочинение (обратите на это внимание, так как читать вслух свои сочинения ребята должны по желанию).

Урок № 6. Урок-исследование

1. Технологическая карта урока

Парная мозговая атака. Пара учащихся составляет список того, что они знают или думают, что знают по теме. Для этого задания устанавливается жесткий лимит времени, обычно 5 минут. Парная мозговая атака особенно помогает учащимся, для которых затруднительно высказывать свое мнение перед большой аудиторией.

Стратегия «Знаю — желаю узнать — узнал (а)» (ЗЖУ)

Стратегия «Знаю — желаю узнать — узнал (а)» (ЗЖУ)

Предлагаемая стратегия применима для изучения разных видов материала. Учителя используют эту стратегию для организации самостоятельной работы школьников с учебным материалом. Входя в роль активных читателей, учащиеся до начала чтения текста вспоминают, что они уже знают об изучаемой теме. Затем, когда они читают, они проверяют, насколько их предположения были правильны. При активном чтении учащиеся знают, какую информацию они ищут. Обучение идет в процессе творческого поиска.

Для многих учеников процесс чтения не является активным, в результате они затрудняются даже пересказать содержание прочитанного. Стратегия ЗЖУ помогает учащимся активизировать уже имеющиеся знания перед чтением нового материала. В процессе чтения перед учащимися стоит цель: найти ответы на поставленные ими вопросы.

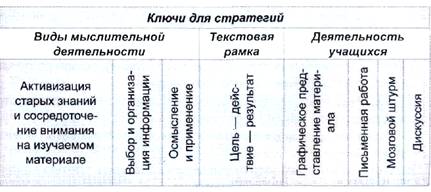

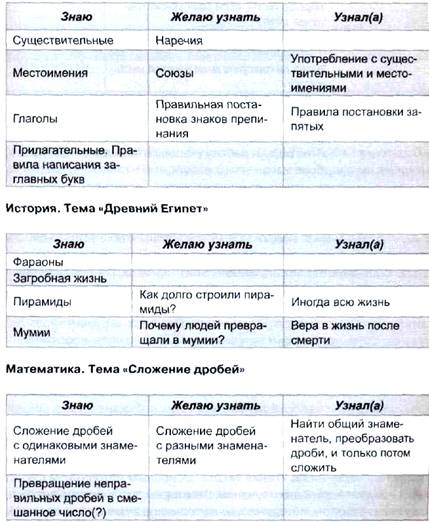

Согласно стратегии ЗЖУ ученики заполняют таблицу из трех столбцов, которая может быть в тетрадях школьников, на доске или там и там одновременно.

Знаю | Желаю узнать | Узнал(а) |

Категории |

Стратегия предполагает следующие шаги.

1. Напишите тему над таблицей на доске. Попросите учащихся подумать, что они знают по этой теме, и зафиксируйте результаты размышлений в первой колонке.

2. Попросите учеников заполнить вторую колонку, сформулировав вопросы, что они хотят узнать по данной теме.

3. Помогите ученикам сгруппировать написанную ими информацию и вопросы по нескольким категориям.

4. Попросите школьников прочитать текст и найти ответы на поставленные вопросы.

5. После чтения попросите учащихся заполнить третью колонку— «Узнал». Предложите ученикам выделить категории в новой информации, учитывая, что часть школьников не сможет сделать это самостоятельно.

6. Предложите ученикам обменяться полученной информацией в малых группах и обсудить ее.

7. Организуйте составление кластера по этой теме. Информация по каждой категории должна быть собрана в один «узел». Если во второй колонке остались вопросы, на которые не были найдены ответы, их можно использовать для организации самостоятельной работы школьников дома. Примеры по различным предметам.

Русский язык. Тема «Наречие»

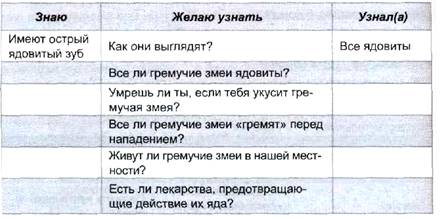

Зоология. Тема «Гремучие змеи»

Стратегия ЗЖУ интегрирует работу учащихся перед чтением текста, во время него и после него.

2. Необходимый комментарий

Таблицу, используемую в этой стратегии, можно модернизировать. В эту таблицу можно внести новый материал, чтобы убедиться, как расширились знания после прочтения текста.

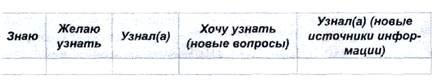

Еще один вариант модификации этой таблицы. Он предназначен для случая, когда заведомо известно, что изучаемый текст не даст исчерпывающей информации. В этом случае таблица может выглядеть так.

Еще один вариант модификации этой таблицы. Он предназначен для случая, когда заведомо известно, что изучаемый текст не даст исчерпывающей информации. В этом случае таблица может выглядеть так.

С графой об источниках информации работа может быть двух видов. Во-первых, туда можно попросить записать источники, из которых получены сведения до чтения текста. Основным источником станет текст, предлагаемый для изучения. Во-вторых, эта графа может быть заполнена автором методических материалов и даваться после чтения текста как расширяющий блок. Обучающимся можно предложить обратиться к этим источникам, чтобы ответить на вопросы, поставленные ими до чтения текста или возникшие по ходу чтения текста.

РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЧТЕНИЕ И ПИСЬМО

В течение последних лет мне по роду деятельности приходится много работать с учителями, обсуждая с ними насущные проблемы школьного обучения. Часто коллеги высказывают мнение, что изменился образ современного школьника и, как следствие, его запросы Ив обучение. Если в не столь далекие 70—80-е годы актуальными для Выпускников были знания и умения, которыми они овладевали на уроках, то сейчас их больше волнует вопрос, как эти знания получать Самостоятельно. Следовательно, изменилась и направленность обучения: учитель должен не только преподнести информацию в понятной и доступной форме, но и дать в руки ученику инструментарий, с Помощью которого он сам, без помощи наставника смог бы эти знания добывать.

Существенной поддержкой в этом могут быть современные педагогические технологии, направленные на овладение способами передачи и обработки информации. Одной из них является технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» кип рвя известна в России с 1997 года. Впервые познакомившись с ней на семинарах, организованных Институтом «Открытое общество» (Фонд Сороса), 20 учителей из пяти городов России апробировали ее на своих уроках, расширяя и адаптируя к условиям современной российской школы. Сегодня огромное количество преподавателей Школ и высших учебных заведений успешно используют технологию в своей деятельности. Педагогам оказалась близкой сама идея Нельзя научить, можно научиться. В основу этого подхода к обучению положены труды ученых с мировым именем: Д. Дьюи, Ж. Пиаже, . Непосредственными авторами технологии являются американские педагоги К. Мередит, Д. Стил, Ч. Темпл.

Чтение и письмо — базовые процессы, с помощью которых мы получаем и передаем информацию, следовательно, необходимо на учить школьников и студентов эффективно читать и писать. Речь идет не о первичном обучении письму и чтению, как это происходит в начальной школе, а о вдумчивом, продуктивном чтении, в процессе которого информация подвергается анализу и ранжируется по значимости. С помощью письма человек рефлексирует, размышляет о тех сведениях, которые он получил при чтении, поэтому эффективность этих двух процессов взаимозависима. Практикующие учителя знают, как тяжело школьники соглашаются писать, даже если речь идет не о творческой работе, а о банальной записи информации из источников. Даже если ученики соглашаются писать, по их конспектам вряд ли можно составить полное представление о том, что они читали или слушали. Следовательно, важность обучения письму не подвергаетсяся сомнению.

Термин «критическое мышление», входящий в название технологии, всегда вызывает вопросы. Возможно, это связано с сематикой слова «критический» в русском языке и нашей ментальностью. Однако в определении понятия «критическое мышление» нет того негатива, которым обладает слово в языке. Под критическим мышлением подразумевается, по определению и Бека, «мышление оценочное, рефлексивное». Это — логичное и аргументированное мышление, для которого знание является не конечной, а отправной точкой и которое базируется на личном опыте и проверенных фактах.

Технология «Развитие критического мышления через чтение и письмо» относится к типу рамочных. Своеобразной рамкой, в которую вписывается урок, является т. н. базовая модель, состоящая из трех этапов: стадии вызова, смысловой стадии и стадии рефлексии. Такая структура урока, по мнению психологов, соответствует этапам человеческого восприятия: сначала надо настроиться, вспомнить, что известно по этой теме; затем познакомиться с новой информацией; потом подумать, для чего тебе нужны полученные знания и как ты их сможешь применить.

Проиллюстрируем базовую модель таким примером. В 6-м классе по русскому языку изучается тема «Глагол». Цель первого урока — «освежить» в памяти предшествующие знания, выявить пробелы и узнать новое. Здесь могут быть использованы средства технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо».

На стадии вызова просим учеников вспомнить все, что они знают или предполагают, что знают, о глаголе. Эту работу учащиеся выполняют индивидуально, записывая свои знания в тетрадь. Затем происходит обсуждение позиций в списках и первичное выявление «болевых точек» (непонятной информации) в парах, а потом все сведения выносятся на доску. Рядом с непонятной информацией ставится вопросительный знак. В результате весь класс имеет список общих предположений о глаголе, с которыми согласны все, и отдельный спи сок предположений, вызвавших у кого-либо сомнение. На стадии вызова мы работаем только с одним вопросом, но обсуждаем его подробно и используем при этом индивидуальную, парную и коллективную формы работы. Стадия вызова настраивает на получение новой информации, и это происходит следующим образом: ученики активизируются, чему способствует индивидуальный ответ на вопрос, актуализируют предшествующие знания и, что особенно важно, формируют запрос на получение новой информации. Этому помогает обсуждение с товарищами ответа на вопрос и выявление «несогласий». Обращение к личному опыту формирует заинтересованность в получении знаний. На этом этапе важно поведение учителя. Ему трудно не оценивать ответы учеников, записывая на доску не всегда правильные и четкие тезисы. Однако такое поведение учителя позволит ученикам к концу урока самостоятельно увидеть ошибки и исправить их, и это способствует эффективному запоминанию и пониманию.

Для реализации идеи «вдумчивого» чтения на смысловой стадии попросим учеников читать текст о глаголе (из учебника или составленный учителем), используя маркировочные значки. В соответствии с той информацией, которую мы запрашивали и собрали на стадии вызова, предлагаем ученикам маркировать текст с помощью следующих значков: «галочкой» они помечают то, что им уже было знакомо; знаком «плюс» — новую информацию. Наиболее важны значки «минус», которым помечается информация, не подтвердившаяся текстом (следовательно, предположения были ошибочными), и вопроси тельный знак, который ставится там, где требуются дополнительные разъяснения. В процессе чтения осуществляется первичный анализ и ранжирование информации. Поскольку каждый читает самостоятельно, то темп чтения и понимания индивидуален, есть возможность неоднократно вернуться к тому или иному отрезку текста для прояснения его смысла. Следовательно, процесс познания индивидуализируется, к чему и стремится личностно ориентированное обучение.

Главные задачи стадии рефлексии заключаются в том, чтобы исправить предшествующие представления, собранные на стадии вы зова, «присвоить» новую информацию и определить дальнейшие перспективы в изучении темы. Для реализации первой задачи обращаем внимание на записанные на доске и в тетрадях предположения, сверяем их с тем, что представлено в тексте, ложные предположения убираем (стираем с доски, зачеркиваем в тетрадях). В этой работе нам поможет значок «минус», которым мы пользовались при чтении текста. Например, очень часто школьники выдвигают тезис о том, что глаголы склоняются, т. е. изменяются по числам и падежам, тогда как глаголы в настоящем и будущем времени спрягаются, т. е. изменяются по лицам и числам. Информацию о мнимом склонении глагола ученик пометит в тексте знаком «минус», а из своего первичного списка вычеркнет. Так произойдет отказ от ложных предположений. Любой урок важен для учителя количеством и качеством усвоенной учеником информации. «Присвоить», а значит, понять материал можно с помощью перевода информации, заключенной в тексте, на свой язык. Для этого используем различные задания, требующие «переформулировки» идей текста. Например, логичным продолжением предыдущих будет задание составить таблицу, в которой в краткой форме должна быть отражена помеченная значками информация (в таблице — четыре графы, соответствующие названным маркировочным значкам). Заполняя таблицу, ученик должен выделить главное, перевести книжный язык учебника на свой, понятный ему, и в двух-трех словах сформулировать мысль.

Излагать мысли «своими словами» — жесткое условие при такой форме работы, иначе желаемый результат не будет достигнут. Есть еще одно условие, касающееся заполнения таблицы: каждый работает строго индивидуально, никаких коллективных, заполнений не до пускается. Ведь для одного новой оказалась информация о том, что глагол обозначает действие предмета (к сожалению, и такое встречается в 6-м классе!), а для другого — что глагол может выполнять в предложении не только синтаксическую функцию сказуемого, но и подлежащего, обстоятельства, дополнения, определения. Поскольку мы старались индивидуализировать познание на стадиях вызова и реализации смысла, его нужно привести к логическому завершению.

Любое знание закрепляется лучше, если его «проговорить», озвучить, обсудить с товарищами. Еще лучше — совместно перевести в другой визуальный ряд. Попросим учеников, разбившись на группы, составить графические схемы, отражающие и систематизирующие всю информацию о глаголе как части речи. Для этого дадим задание на больших листах в центре записать слово «Глагол» и расположить вокруг него по блокам всю ту информацию, которая была получена на уроке. Эти блоки могут быть следующими: что обозначает и на какой вопрос отвечает, какими грамматическими признаками характеризуется (с разделением на постоянные и непостоянные), как из меняется, какую роль может выполнять в предложении. Такая схема может вместить в себя всю полученную информацию, помочь определить логические связи и быть хорошим подспорьем для устного ответа (индивидуального или группы в целом).

Вопросительные знаки, которые ставили ученики в тексте, не должны остаться без внимания. В ходе обсуждения на, стадии рефлексии наверняка возникли новые вопросы и несогласия, которые необходимо разрешить в ходе изучения темы. Чем больше таких вопросов, тем лучше. Ведь именно они станут тем «крючком», который держит интерес учеников, формирует новый запрос на получение ин формации, а, следовательно, представляет собой новый вызов. И если учитель тут же и ответит на все поставленные вопросы, то мотивация к дальнейшему продвижению в теме может отпасть. Поэтому попросим ребят самостоятельно попробовать найти ответы и записать их в тетрадях, предварительно порекомендовав список литературы, которая может помочь прояснить ситуацию.

Так может выглядеть урок, построенный в технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». Это, скорее, не конспект урока, а его технологическая карта, поскольку в занятиях такого типа важно не только то, что делают ученики, а как они это делают. Большое значение придается смене позиции учителя, который из человека, «дающего знания», становится координатором процесса познания.

В последнее время учителю приходится все чаще сталкиваться с Необходимостью реализации комплексного подхода в обучении. Преподавание должно быть направлено на формирование комплекса базовых компетенций, которые могут быть востребованы обществом. Применение технологии «Развитие критического мышления через Чтение и письмо» способствует развитию разных практических навыков и умений.

Общеучебные навыки. Наиболее важен в этой группе навык постановки вопросов. Роль вопросов в повседневной жизни велика. Задавая вопрос, мы в ответ получаем запрашиваемую нами информацию. Вопросом мы фиксируем «область незнаемого», направление, в котором будет идти изучение темы. Не случайно умению задавать вопросы нужно учить. Для выработки этого навыка могут использоваться И1Вестные многим учителям методические приемы (например, таблица «Толстый и тонкий вопрос», в левую графу которой записываются вопросы, требующие развернутых ответов, а в правую — вопросы с Однозначными ответами «да» или «нет»). Могут использоваться так же приемы и стратегии, разработанные непосредственно авторами Технологии и их последователями. Американская преподавательница Донна Огл разработала стратегию работы с информативным текстом, близкую той, которая была рассмотрена на примере урока по теме «Глагол», отдельным блоком в ней выделила работу с вопросами. Суть стратегии состоит в том, что в течение урока ученики работают с таблицей, графы которой названы «Знаю», «Хочу узнать», «Узнал». На стадии вызова школьники индивидуально, в парах и коллективно работают с первыми двумя графами. Большое внимание уделяется графе «Хочу узнать», именно с ее помощью формируется запрос на получение информации, возникает мотивация.

Попробуем проанализировать это на примере той же темы «Глагол». Предположим, ученики индивидуально заполнили графу «Знаем» и перешли к коллективному обобщению своих предположений. В этот момент возникли разногласия по поводу способности глагола изменяться: одни утверждают, что глагол склоняется, другие — что он спрягается. Для решения спора предлагаем учащимся переформулировать информацию в вопрос (например, «Как изменяется глагол?», «Глагол склоняется или спрягается?») и записать во вторую графу таблицы, озаглавленную «Хочу узнать». Так же поступаем с другими спорными вопросами. Такой прием позволяет «включить» личную заинтересованность учеников в знании.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |