Возвращение к ключевым терминам. После чтения текста учащихся просят сравнить предположения о том, как можно применять ключевые термины, высказанные до чтения текста, с тем, как в действительности они были применены.

Возвращение к перепутанным логическим цепям. После чтения текста предлагается повторно выстроить предложенные события или понятия в хронологическом или причинно-следственном порядке.

Построение предметного обучения по интегрированному типу отвечает задачам личностно ориентированного обучения, поскольку позволяет выявить основной тип отношения ученика к окружающему миру, который выступает для него целостно, многосторонне, динамично. Такое построение учебных предметов способствует формированию целостной научной картины мира, не ограничивает угол зрения (через физику, химию, математику и т. п.), позволяет самому ученику выбрать опорные знания из разных наук с максимальной ориентацией на субъективный опыт, сложившийся у него под влиянием как предшествующего «житейского» обучения, так и более широкого взаимодействия с окружающей действительностью. В рамках этого пособия Вы познакомитесь с целым блоком интерактивных стратегий, на наличие которых Вы можете проверить используемые в Вашей школе учебники.

Из сказанного выше сделаем несколько выводов.

• Возможность использовать разные способы в ходе овладения предметным учебным материалом должна быть обеспечена посредством учебников и дидактических материалов.

• Логика построения учебных материалов должна соответствовать логической схеме урока (об этом было написано ранее).

• Учебный материал, построенный с учетом различий в восприятии и усвоении информации, может компенсировать затруднения учителя в использовании определенных приемов.

Диагностические средства: от компетентности учителя до результативности реформ

Пришло время рассказать, как отслеживать и фиксировать повышение компетентности учителя. Предлагаем вам целый блок диагностических средств, которые можно взять в класс и использовать на практике. В основу их разработки была положена идея о необходимости сочетания оценки и самооценки в деятельности учителя.

Оценочная деятельность в педагогическом коллективе меняет свой характер в современных условиях, поскольку акцент в ней с фиксации результатов переносится на анализ качества учебного процесса.

Вспомним те компоненты образования, которые были перечислены ранее, они были разделены на четыре большие группы: планирование, атмосфера класса, преподавание, профессиональные обязанности.

Предлагаем Вам на отдельном листе бумаги построить кластер (блок идей). Прием «кластер» — это графический способ организации материала, показывающий связь между объектами и явлениями. Постарайтесь не заглядывать в первую главу, чтобы проверить, что запомнилось из прочитанного.

Ключевым понятием в нашем кластере будет «компетентность педагога». Четыре составляющие мы Вам подскажем. Постарайтесь припомнить, какие критерии включает каждая из этих составляющих.

А теперь попробуйте вспомнить, какие компоненты входят в каждый критерий.

После того, как кластер построен, можете проверить свою память, заглянув в раздел «Что нужно знать о технологиях».

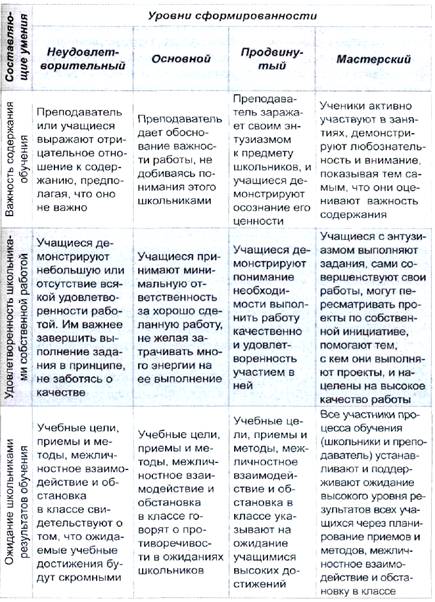

Для каждого отдельного компонента существует сетка анализа. В зависимости от содержания и характера деятельности учителя его компетентность в каждой сфере может быть отнесена к одному из 4 уровней: мастерский, продвинутый, основной и неудовлетворительный.

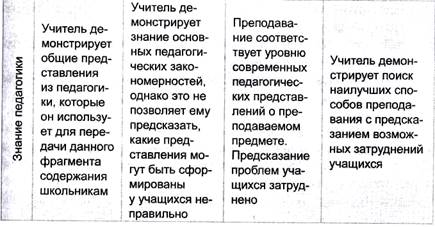

Приведем сетки взаимоанализа для следующих компонентов знаниевой составляющей интегративной компетентности: знание преподаваемого предмета и педагогики, знание учащихся, находящихся в классе и знание средств обучения.

Сетка для взаимоанализа знаний преподаваемого предмета и педагогики выглядит следующим образом.

Для взаимоанализа по критерию «знание предмета и педагогики» может быть использована следующая документация:

• Планы уроков, построенные в соответствии с требованиями к современному уроку (дидактическим циклом, интерактивными стратегиями и т. п.).

• Материалы обучающих семинаров по использованию интерактивных стратегий.

• Рабочие материалы по внедрению новых стандартов в обучение.

Для получения достоверных сведений о составляющих этого критерия недостаточно простого наблюдения хода урока или серии уроков. Необходимо увидеть письменную документацию учителя, включающую комментарии к работам школьников, заметки о происходящих на уроках действиях (что сработало, что - нет, какова была реакция учеников ит. п.). Учитель должен анализировать и письменно фиксировать, какие способы мотивации наиболее действенны в данном классе. Если вам или педагогу, анализирующему деятельность коллеги, что-либо не понятно, можно попросить устное пояснение.

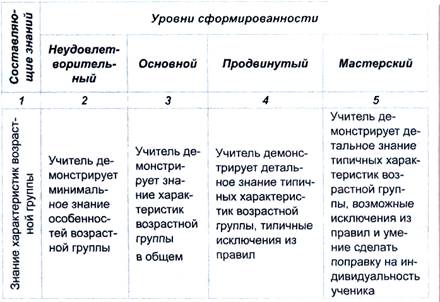

Сетка анализа следующего критерия «знание учителем учеников, находящихся в классе», имеет следующий вид.

Дадим некоторые пояснения к этой таблице. Учитель никогда не преподает в вакууме, он обучает школьников. О повышении качества обучения можно говорить только тогда, когда учитель имеет ясное представление об учащихся.

Дадим некоторые пояснения к этой таблице. Учитель никогда не преподает в вакууме, он обучает школьников. О повышении качества обучения можно говорить только тогда, когда учитель имеет ясное представление об учащихся.

Каждая возрастная группа школьников имеет различные интеллектуальные, социальные и эмоциональные характеристики. Например, для десятилетних учащихся учебные умения тесно связаны с дружбой и межличностными отношениями. Умение действовать обособленно у большинства школьников не проявляется до 12 лет. Учителю следует очень четко представлять, на какой ступени развития находится ученик.

Для того, чтобы полученные знания были прочными, необходима связывать новый материал с ранее пройденным. Кроме того, при изучении нового содержания от него следует проложить мостик к тому, что будет изучено в ближайшем будущем. Когда идет речь о знании учителем учеников, подразумевается в том числе, что учитель обладает информацией, какие знания и умения усвоены учениками неправильно.

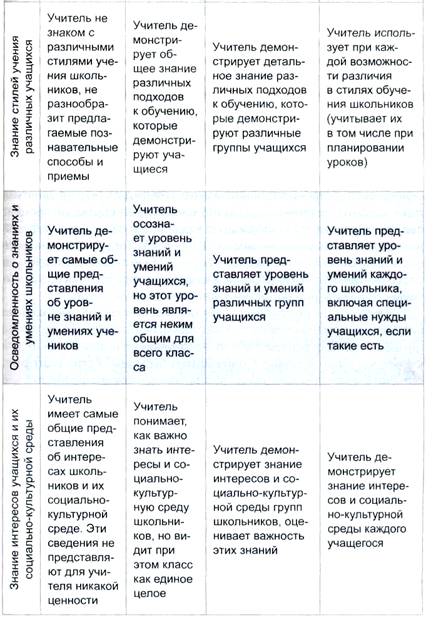

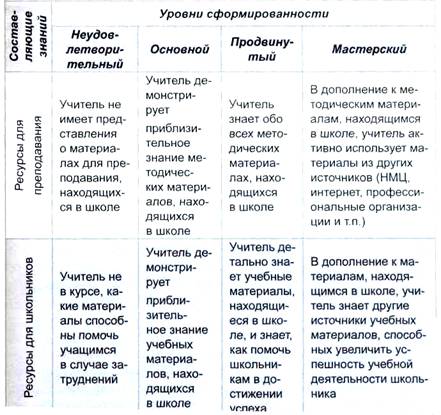

Следующая сетка взаимоаналииза предназначена для определения уровня знания учителем средств обучения.

В учебном процессе всегда присутствуют два вида материалов: один - для учителя, другой – для учащихся. Методические и дидактические материалы, находящиеся в школе или классе, могут быть полиграфическими изданиями или сделаны самими учителями. К внешним ресурсам можно отнести музеи, театры, материалы печати и т. д. Чем более широкий круг ресурсов использует учитель, тем больший жизненный опыт приобретают ученики.

Важным моментом является знание учителем ресурсов, которые могут помочь школьникам. Эти ресурсы включают книги для самообразования, самостоятельных занятий, компьютерные и медиа-пособия. Все это расширяет спектр учебных возможностей для ученика. Знание ресурсов для школьников связано с умением учителя организовать учебный труд школьников, на котором остановимся ниже.

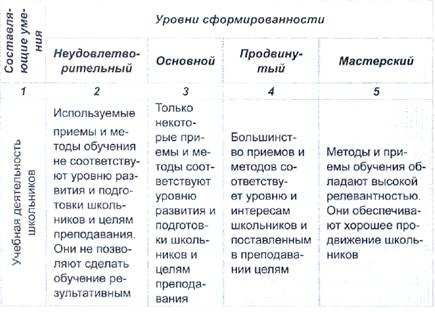

Как же можно диагностировать, насколько логично учитель выстраивает свое преподавание? Рассмотрим для этого сетку анализа умения реализовать в преподавании дидактический цикл как логическую основу обучения. Она представлена в виде таблицы, все составляющие данного умения расписаны по уровням сформированности.

Дадим некоторые уточняющие пояснения. Для достижения целей преподавания учителю нужно сформулировать их через учебную деятельность школьников (например, ученик предположительно описывает будущие последствия из имеющихся данных) и показать, как для этого будет построено преподавание. Даже в классах, где ученики ответственно относятся к учебе, педагогу необходимо работать над организацией процесса обучения с целью достижения максимального результата.

Дадим некоторые уточняющие пояснения. Для достижения целей преподавания учителю нужно сформулировать их через учебную деятельность школьников (например, ученик предположительно описывает будущие последствия из имеющихся данных) и показать, как для этого будет построено преподавание. Даже в классах, где ученики ответственно относятся к учебе, педагогу необходимо работать над организацией процесса обучения с целью достижения максимального результата.

Постановка различных целей предполагает использование различных методов и приемов обучения. Учителю необходимо иметь в своем арсенале множество приемов, методов и стратегий, так как ему приходится решать задачи разного уровня: от объяснения того, как протереть линзу, до инструктирования школьников по выполнению проектной работы.

Используемые формы преподавания должны варьироваться в зависимости от возраста, уровня подготовленности учащихся, их интересов. Важно использование различных форм групповой работы, однообразие делает их утомительными. В некоторых случаях ученики должны иметь возможность выбрать форму групповой работы.

Важным элементом преподавания является умение выстроить логически приемы и методы внутри одного урока или учебной темы. Многие учителя не задумываются над логической структурой урока. Они, следуя многолетнему опыту работы, используют комбинированные уроки, о чем мы подробно говорили в первой главе.

Хорошо продуманный урок должен обладать внутренним единством приемов и методов. Необходимо, чтобы каждый прием способствовал достижению целей всего занятия. Урок, с одной стороны, должен быть динамичным, с другой — ученикам необходимо иметь время на собственную рефлексию. Ученики должны, с одной стороны, познакомиться с разными взглядами на изучаемую тему, понять связь новых понятий с ранее изученными, с другой стороны, нужно избегать опасности «утопить» учеников в деталях.

Хорошо продуманный урок должен обладать внутренним единством приемов и методов. Необходимо, чтобы каждый прием способствовал достижению целей всего занятия. Урок, с одной стороны, должен быть динамичным, с другой — ученикам необходимо иметь время на собственную рефлексию. Ученики должны, с одной стороны, познакомиться с разными взглядами на изучаемую тему, понять связь новых понятий с ранее изученными, с другой стороны, нужно избегать опасности «утопить» учеников в деталях.

Для взаимоанализа умения реализовать дидактический цикл как логическую основу преподавания кроме взаимопосещения уроков может быть использована документация в виде планов уроков и изучения отдельной темы.

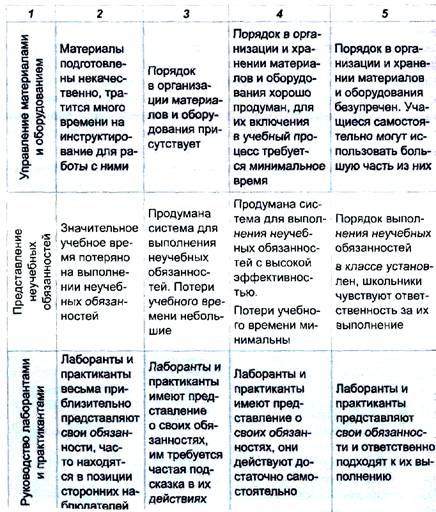

Вторая сетка анализа умений относится к организации учебного труда школьников.

В классе, где есть учебная культура, ученики обычно стремятся к максимальному результату. И учитель, и школьники в этом случае получают удовлетворение от своей работы и отдают максимум энергии на ее выполнение. В таких классах престижно быть умным, каждая хорошая идея получает высокую оценку.

В классе, где есть учебная культура, ученики обычно стремятся к максимальному результату. И учитель, и школьники в этом случае получают удовлетворение от своей работы и отдают максимум энергии на ее выполнение. В таких классах престижно быть умным, каждая хорошая идея получает высокую оценку.

Наличие культуры учебного труда предполагает, что к школьникам предъявляют высокие требования, вместе с тем они не боятся рисковать, высказывая какую-либо идею. Они знают, что не будут подняты на смех, а преподаватель обеспечит рассмотрение всех идей. Более того, школьники знают, что учитель уверен в их способностях. Только на такой основе может быть сформировано умение учиться, а в последствии культура учебного труда.

В классах, где эта культура не сформирована, содержание обучения не является для учащихся ценностью. Ученики либо спят на уроке, либо демонстрируют свою отчужденность. Они не хотят затрачивать энергию на работу в классе. На их лицах написано, что они ждут только окончания урока.

Школьники, так же, как и преподаватель, демонстрируют, что учебная культура имеет место быть. Часто ее наличие зависит от некоторых других факторов, помимо школы. Например, от образовательного уровня семей. Однако мотивации семей, обычно, недостаточно, и преподавателям нужно создать соответствующую атмосферу в классе.

Культура учебного труда может быть сформирована в любом классе. Очень важна в этом смысле атмосфера, установленная в школе в целом. Формальные и неформальные внутришкольные нормы, поощрения, собрания, стимулирование учащихся школьной администрацией, демонстрация ученических работ в рекреациях, фойе и прочих помещениях, доступных для общего обозрения, укрепляют стремление учеников к формированию этой культуры. Такая школа демонстрирует высокий интеллектуальный уровень, существующий вне определенных требований школьного учебного плана.

Свидетельства наличия культуры учебного труда могут быть найдены, прежде всего, в классе в процессе непосредственного наблюдения. Демонстрируются ли работы школьников? Каков характер взаимодействия учителя и учеников? Каков тон их общения? Учебные цели преподавателей, приемы и методы, намеченные в плане урока, также являются документами, указывающими на уровень ожидаемых успехов для всех школьников. Беседы со школьниками могут показать, как они оценивают процесс обучения и насколько прилежно работают.

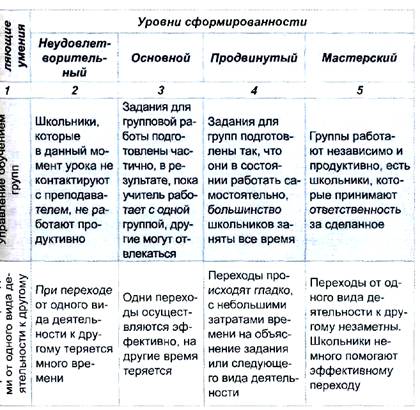

Следующее умение можно обозначить, как умение учителя организовать процесс обучения. В названии этого умения ключевым является слово «организовать». Даже если учитель умеет применять современные методы и стратегии обучения, но у него нет организационных навыков, то в классе будет стоять полнейший хаос.

Как бы мы не стремились к минимизации временных потерь, любой учитель отмечает присутствующих, и периодически возникает необходимость каких-либо объявлений и т. п. Все это также является малой частью организации процесса обучения.

Важность организационных умений состоит в том, что учитель уменьшает потери времени, отходит от обезличенной фронтальной работы, используя групповую форму, превращает пассивных лаборантов и практикантов в активных помощников.

Плохая организация процесса обучения видна сразу: много времени тратится впустую, ученики расходуют его на ожидание, когда учитель обратит внимание, на поиск материалов и оборудования по ходу урока. Переход от одного вида деятельности к другому вызывает у учащихся замешательство. При хорошей организации урока один вид работы плавно перетекает в другой, школьники чувствуют себя участниками процесса обучения.

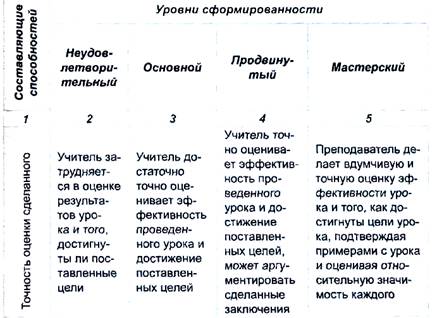

Теперь покажем, какие средства можно использовать для диагностики педагогических способностей.

Рефлексию собственной деятельности, анализ своих действий и выявление допущенных ошибок часто связывают с критическим мышлением.

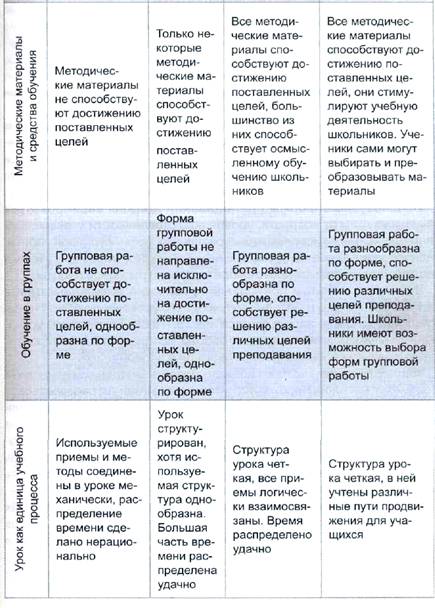

Для общего определения способности критически мыслить путем наблюдения приведем сравнительную таблицу.

![]() Эта сетка анализа может быть использована для учителей, учеников и для любого человека независимо от его отношения к системе образования.

Эта сетка анализа может быть использована для учителей, учеников и для любого человека независимо от его отношения к системе образования.

Для критически мыслящих учителей важны не только и не столько конкретные приемы и стратегии обучения, а более ценно развитие личности учеников, их жизненные установки и установление контакта с ними. Для решения этих задач учителю также нужны эмпатия и толерантность, которые также не являются специфически педагогическими способностями.

Заметим, что приведенная диагностика не связана жестко с инновационными методами и технологиями, но с помощью нее можно определить, укладывается ли преподавание определенного учителя в рамки личностно ориентированного обучения.

Обобщая результаты оценки деятельности учителя в четырех названных выше сферах, можно сделать заключение об уровне его интегративной компетентности, владении обучающими стратегиями, умении руководить работой школьников и т. д.

Критерии оценки интегративной компетентности учителя в 4-x сферах (планирование, атмосфера класса, преподавание, профессиональная деятельность) использовались нами на практике для работы по маршрутам, о которых шла речь выше.

Знакомство с интерактивными стратегиями и технологиями не ограничилось совершенствованием индивидуальных систем преподавания. Общедидактические технологии создали среду для сотрудничества. Очевидно, что в процессе освоения новых подходов к обучению, осознания собственной деятельности педагогу приходится отказываться от официально утвержденных годами практикуемых методов работы. Происходит разрушение стереотипов. Процесс трудный и чаще всего длительный.

Учителя редко могут самостоятельно оценить, насколько их деятельность соответствует поставленным задачам, поэтому наблюдение во время взаимопосещений может быть отличным средством обеспечения обратной связи. Учителя также часто защищают то, что происходит в их классе, и относятся недоверчиво к деятельности наблюдателя. Следует, правда, отметить, что чем дольше педагог работает в режиме личностно ориентированных технологий, тем больше начинает ценить возможность обсуждать свои проблемы с другими преподавателями, к которым относится с доверием и уважением.

Технология развития критического мышления

Понятие «критическое мышление» и его характеристики

Надо сказать, что по поводу определения понятия «критическое мышление» существует большое разнообразие мнений и оценок: с одной стороны, оно ассоциируется с негативным, отвергающим, так как предполагает спор, дискуссию, конфликт; с другой стороны, объединяет понятия «критическое мышление», «аналитическое мышление», «логическое мышление», «творческое мышление» и т. д. Хотя термин «критическое мышление» известен очень давно из работ таких известных психологов, как Ж. Пиаже, Дж. Брунер, , в профессиональном языке педагогов-практиков в России его стали употреблять сравнительно недавно.

Сегодня в различных научных источниках можно найти разные определения термина «критическое мышление». Дж. Браус и Д. Вуд определяют его как разумное рефлексивное мышление, сфокусированное на решении того, во что верить и что делать. Критики пытаются понять и осознать своё собственное «Я», быть объективными, логичными, пытаются понять другие точки зрения. Критическое мышление, по их мнению, — это поиск здравого смысла: «как рассудить объективно и поступить логично с учётом как своей точки зрения, так и других мнений, умение отказаться от собственных предубеждений. Критические мыслители способны выдвинуть новые идеи и увидеть новые возможности, что весьма существенно при решении проблем» [3].

Д. Халперн определяет критическое мышление в своей работе «Психология критического мышления» следующим образом: это «направленное мышление, оно отличается взвешенностью, логичностью и целенаправленностью, его отличает использование таких когнитивных навыков и стратегий, которые увеличивают вероятность получения желательного результата» [38].

При всём разнообразии определений критического мышления можно увидеть в них близкий смысл, который отражает оценочные и рефлексивные свойства мышления. Это открытое мышление, не принимающее догм, развивающееся путём наложения новой информации на жизненный личный опыт. В этом и есть его отличие от мышления творческого, которое не предусматривает оценочности, а предполагает продуцирование новых идей, часто выходящих за рамки жизненного опыта, внешних норм и правил. Однако провести чёткую границу между критическим и творческим мышлением сложно. Можно сказать, что критическое мышление — это отправная точка для развития творческого мышления, более того, и критическое, и творческое мышление развиваются в синтезе, взаимообусловлено.

Любой ли человек может мыслить критически? Ж. Пиаже писал, что к 14—16 годам у человека наступает этап, когда создаются наилучшие условия для развития критического мышления. Вместе с тем это вовсе не означает, что эти навыки развиты у всех в одинаковой степени.

Для гою чтобы учащийся мот воспользоваться своим критическим мышлением, ему важно развить в себе ряд качеств, среди которых Д. Халперн выделяет [38, с. 56]:

1. Готовность к планированию. Мысли часто возникают хаотично. Важно упорядочить их, выстроить последовательность изложения. Упорядоченность мысли — признак уверенности.

2. Гибкость. Если учащийся не ютов воспринимать идеи других, он никогда не сможет стать генератором собственных идей и мыслей. Гибкость позволяет подождать с вынесением суждения, пока не обладаешь разнообразной информацией.

3. Настойчивость. Часто, сталкиваясь с трудной задачей, мы откладываем её решение на потом. Вырабатывая настойчивость в напряжении ума, ученик обязательно добьётся гораздо лучших результатов в обучении

4. Готовность исправлять свои ошибки. Критически мыслящий человек не будет оправдывать свои неправильные решения, а сделает правильные выводы, воспользуется ошибкой для продолжения обучения.

5. Осознание. Очень важное качество, предполагающее умение наблюдать за собой в процессе мыслительной деятельности, отслеживать ход рассуждений.

6. Поиск компромиссных решений. Важно, чтобы принятые решения воспринимались другими людьми, иначе они так и останутся на уровне высказываний,

| Есть мнение: Дж. Барелл выделяет следующие характеристи-| ки, присущие критически мыслящему человеку. Критические мыс-» лители: 1 • решают проблемы;

• проявляют известную настойчивость в решении проблем;

• контролируют себя, свою импульсивность;

• открыты для других идей;

• решают проблемы, сотрудничая с другими людьми;

• слушают собеседника;

• эмпатичны;

• терпимы к неопределенности;

• рассматривают проблемы с разных точек зрения;

• устанавливают множественные связи между явлениями;

• терпимо относятся к точкам зрения, отличным от их собственных взглядов;

• рассматривают несколько возможностей решения какой-то проблемы;

• часто задают вопрос: «Что, если?»;

• умеют строить логические выводы,

• размышляют с своих чувствах, мыслях и оценивают их;

• строят прогнозы, обосновывают их и ставят перед собой обдуманные цели;

• применяю свои навыки и знания в различных ситуациях,

• любознательны и часто задают «хорошие вопросы»,

• активно воспринимают информацию

Авторы технологии, вводя понятие "критическое мышление», ссылаются на К. Поппера. Важнейшими положениями его работы «Открытое общество и его враги» (1945) являются противопоставление открытого и закрытого обществ, теория о критическом рационализме, присущем открытому обществу.

Для закрытого общества характерны:

• неизменность законов;

• господство общества над личностью;

• личная безответственность (коллективизм);

• идейный догматизм;

• противопоставление остальному миру.

Для открытого общества характерны:

• рационально-критическая установка;

• возможность целесообразно и сознательно управлять социальным развитием и формировать государственные институты сообразно реальным потребностям людей.

Поппер указывал на определённые недостатки западной демократии, не позволяющие ей называться открытым обществом, хотя, по его мнению, западная демократия завершает переход к открытому обществу.

Теория открытого общества, согласно определению К. Поппера, описывает такую социальную структуру, которая ни за кем не признаёт монопольного права на истину. Такое общество объединяет самых разных людей с разными точками зрения и различными интересами и полагает, что должны существовать институты, защищающие права людей и позволяющие им жить в мире и согласии. Популярность идеи открытого общества в наши дни усиливает значимость педагогических инноваций, связанных с этой идеей. Идея развития открытого критического мышления, возможность формирования навыков критического мышления нашли своё отражение в технологии развития критического мышления.

Гуманистическая психология и критическое мышление

Гуманистический подход, в противоположность авторитаризму, предполагает личностную вовлечённость ученика в процесс учения' ученик в нём инициативен и самостоятелен, он учится осмысленно, его любознательность поощряется. Если в традиционном обществе ещё можно было строить обучение путём трансляции учителем информации, то в век динамичных изменений главным становится формирование умения учиться самостоятельно. Основным приоритетом развития образования сегодня становится его личностно ориентированная направленность.. - Реализация личностно ориентированного обучения предполагает осуществление такого педагогического руководства деятельностью учащихся, которое позволило бы проявить им личностные функции (искать во всём смысл, строить образ и модель своей жизни, проявлять творчество, давать критическую оценку фактам и т. д.)». в качестве важнейших личностных функций выделяет [33, с. 46]:

• функцию изобретательности (способность к выбору);

• функцию рефлексии (способность оценивать свои действия);

• функцию бытийности (поиск смысла жизни и творчества);

• формирующую функцию (формирование образа «Я»);

• функцию ответственности (в соответствии с формулировкой «Я отвечаю за всё»);

• функцию автономности личности.

Задача учителя заключается не только в необходимости формирования у школьников знаний и умений, но и в обеспечении возможностей для становления и развития вышеперечисленных функций личности. В этом контексте учебный процесс приобретает смысл, отличный от традиционно признанного. Можно привести высказывание известного американского психолога К. Роджерса, который на одной из своих лекций для учителей школ сказал о том, что никакие их усилия не имеют смысла, поскольку знанием становится только та часть информации, которая принята ребёнком. Учитель не является транслятором информации, а значит, он должен помочь учащимся овладеть способами самостоятельной работы. Технология развития критического мышления — один из способов превратить учение в личностно ориентированное. Но и этого недостаточно.

Как реализовать на практике гуманистические идеи и принципы?

Чтобы успешно осуществлять гуманистически ориентированное обучение, учителю необходимо выработать систему новых установок. В частности, К. Роджерс особо выделяет: открытость своим мыслям и переживаниям, способность их адекватно выражать в общении с другими; принятие ученика как личности, уверенность в его творческом потенциале, педагогический оптимизм; эмпатическое понимание, т. е. видение педагогом внутреннего мира ученика (глазами ученика).

В гуманистически ориентированном обучении педагог ставит учащегося не в позицию объекта, которым он управляет, а в позицию полноправного субъекта учения, создавая тем самым условия для его творческой самореализации. Это значит, что педагог организует учебную деятельность не традиционно, а как процесс решения проблем разного уровня. Важным становится самостоятельный поиск ученика, а это зависит от того, насколько ученик овладевает методологией решения изучаемых проблем.

Традиционно школы знакомили учеников с «продуктами» мышления (то, что в формализованном знании выражено в книгах и лекциях), но редко демонстрировали процессы, с помощью которых эти «продукты» были получены. Как это сделать? Ведь мышление — процесс, сокрытый от глаз. «Обучение мышлению следует понимать как „хождение в подмастерьях у мастера познания"» [34, с. 16—17].

Критическое мышление — это точка опоры для мышления человека, естественный способ взаимодействия с идеями и информацией. Мы и наши учащиеся стоим перед проблемой выбора информации. Необходимы умения не только овладеть ею, но и критически оценить, осмыслить, применить. Получая новую информацию, ученики должны научиться рассматривать её с различных точек зрения, делать выводы относительно их точности и ценности.

Современная жизнь устанавливает свои приоритеты: не простое знание фактов, не умения как таковые, а способность пользоваться приобретённым; не объём информации, а умение получать её и моделировать; не потребительство, а созидание и сотрудничество. Органичное включение работы по технологии развития критического мышления в систему школьного образования даёт возможность личностного роста, ведь такая работа обращена прежде всего лицом к ребёнку, к его индивидуальности.

Образовательная технология развития критического мышления

Как мы уже отмечали, для развития критического мышления необходимо создание и применение специальных методических инструментов, одним из которых, на наш взгляд, стала разработанная американскими педагогами Дж. Стал, К. Мередитом и Ч. Темплом педагогическая технология развития критического мышления посредством чтения и письма. Структура данной технологии стройна и логична, так как её этапы соответствуют закономерным этапам когнитивной деятельности личности. Представляем эту структуру в виде таблицы с соответствующими пояснениями:

Таблица 1

Технологические этапы | ||

I стадия | II стадия | III стадия |

Вызов: • имеющиеся знания; • интерес к получению новой информации; • постановка учеником собственных целей обучения | Осмысление содержания: • получение новой информации; • корректировка учеником поставленных целей обучения | Рефлексия: • размышление, рождение нового знания; • постановка учеником новых целей обучения |

Перед нами чёткий технологический алгоритм урока (серии уроков), а на поверхности — набор приёмов, стратегий ведения урока, рекомендации по их использованию на определённых стадиях (табл. 1).

Таблица 2

Технология развития критического мышления стадии и методические приёмы [2]

Стадия (фаза) | Деятельность учителя | Деятельность учащихся | Возможные приёмы и методы |

Вызов (evocation) | Направлена на вызов у учащихся уже имеющихся знаний но изучаемому вопросу, активизацию их деятельности, мотивацию к дальнейшей работе | Ученик вспоминает, что ему известно по изучаемому вопросу (делает предположения), систе матизирует информацию до ее изучения, задает вопросы, на которые хотел бы получить ответ | Составление списка известной информации, • рассказ-предположение по ключевым словам; • систематизация магериа-ла (графическая): класте ры, таблицы; • верные и неверные утверждения, • перепутанные логические цепочки и т д. |

Информация, полученная на стадии вызова, выслушивается, записывается, обсуждается Работа ведется индивидуально, в парах и в группах | |||

Осмысление содержания | Направлена на сохранение интереса к теме при непосредственной работе с новой информаци ей, постепенное продвижение от знания старого к новому | Ученик читает (слушает) текст, используя предложенные учителем активные методы чтения, делает пометки на полях или ведет записи по мере осмысления новой информации | Методы активного чтения: • маркировка с использованием значков "v", «+». "-"«?» (по мере чтения их ставят на полях справа); • ведение различных записей типа двойных дневников, бортовых журналов; • поиск ответов на постав - ленные в первой части урока вопросы и т. д. |

На стадии осуществляется непосредственный контакт с новой информацией (текст, Фильм/лекция, материал параграфа) Работа ведется индивидуально или в парах | |||

Рефлексия | Учителю следует вернуть учащихся к первоначальным записям - предположениям, внести изменения, дополнения; дать I творческие, исследовательские или практические задания на основе! изученной информации | Учащиеся соотносят «новую» информацию со старой, используя знания, полученные на стадии осмысления | • Заполнение кластеров, таблиц; установление причинно следственных связей между блоками информации; • возврат к ключевым словам, верным и неверным утверждениям, • ответы на поставленные вопросы; • организация устных и ' письменных круглых столов; • организация различных видов дискуссии; написание творческих работ; • исследования по отдельным вопросам темы и т. д. |

На стадии рефлексии осуществляется творческая переработка, анализ. интерпретация изученной информации. Paботa ведется индивидуально, в пapax или группах |

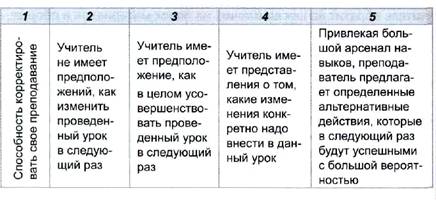

Стадия вызова

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |