Если вдуматься в названия уроков закрепления или повторения, то нельзя забывать, что речь идет о закреплении или повторении знаний и умений, к получению которых большинство учеников не имеет никаких стимулов. То есть система данных логических структур урока разрабатывалась в условиях доминирования ЗУНов. При сущностном изменении содержания образования меняется и логическая структура урока.

Принципиально иная логическая структура заложена в дидактическом цикле, предложенном . Прилагательное «дидактический» указывает, что при анализе единицы процесса усвоения акцент делается на организацию учения. Цикл означает повторяемость определенных элементов обучения. Процесс обучения независимо от предмета во времени представляет собой цепочку дидактических циклов — витков.

Чтобы дидактический цикл работал, он должен обладать внутренним единством составляющих его элементов: 1) постановка познавательной задачи и создание у учащихся положительной мотивации к решению; 2) предъявление нового фрагмента материала и создание условий для его первичного усвоения; 3) организация дальнейшего усвоения учебного материала до требуемого и возможного в данном цикле уровня; 4) организация обратной связи и контроля; 5) подготовка учащихся к внеурочной работе. Перечисленные звенья могут ходить друг в друга, пересекаться, но их количество в полном дидактическом цикле постоянно и не зависит от содержания учебного материала.

Такую же схему обучения используют американские педагоги. Приведем пример логической схемы урока, взятой из практики работы педагогов США, на основе которой у будущих педагогов формируется умение организовывать учебные занятия. Основная схема включает три этапа: мотивация (motivation) — знакомство (introduction) — вывод, заключение (conclusion). В плане разработки занятий после этих этапов надо указать, какие вариации в этом плане возможны, если в классе есть учащиеся с особыми нуждами. Затем надо предположительно указать логический переход к следующему уроку.

В российской педагогической литературе можно найти подобную схему, также пришедшую из американской практики, но в несколько иной редакции: вызов (evocation) — осмысление (Realization of Meaning) — рефлексия (reflection). Именно эта логическая схема была названа базовой моделью в проекте РКМЧП.

Известно, что хорошо усваивается информация, которая актуальна. Стимулирование интереса к новому знанию происходит через «извлечение» уже известного и выяснение появившихся вопросов. Возникшие вопросы вызывают потребность в новых знаниях. Вызов подготавливает, настраивает на ту информацию и на тот процесс, которые будут предлагаться на следующих этапах работы. Этот этап способствует появлению или усилению мотивации в познании нового материала. Этап осмысления предполагает ввод новой информации. Последний этап — рефлексия (размышление) — является особо значимым, т. к. именно здесь происходит творческое развитие, осознание уже вновь обретенной информации. Все этапы не просто взаимосвязаны, но и взаимозависимы.

Функции трех фаз технологии отражены в таблице

Функции технологии | ||

Вызов | Осмысление | Рефлексия |

• Мотивационная (побуждение к работе с новой информацией, пробуждение интереса к теме) • Информационная (вызов «на поверхность» имеющихся знаний по теме) Коммуникационная (бесконфликтный обмен мнениями) | • Информационная (получение новой информации по теме) Систематизационная (классификация полученной информации по категориям знания) | • Коммуникационная (обмен мнениями о новой информации) • Информационная (приобретение нового знания) • Мотивационная (обсуждение по поводу дальнейшего расширения информационного поля) • Оценочная (соотнесение новой информации и имеющихся знаний, выработка собственной ПОЗИЦИИ) |

Базовая модель (логическая цепочка) была разработана с учетом психологии человека, особенностей его познания. Можно провести аналогию между процессом познания и четырехтактным двигателем внутреннего сгорания. Все представляют себе четырехтактный цикл, работы двигателя внутреннего сгорания: всасывание — сжатие — горение и расширение — выхлоп. Нечто подобное имеет место в процессе познания. Очевидно, что базовая модель и модель процесса познания похожи. Сравним дидактический цикл и американской базовой модели.

Дидактический цикл | Американская модель урока |

Постановка познавательной задачи + принятие ее учениками | Мотивация (или вызов) |

Предъявление нового фрагмента материала | Знакомство (или осмысление) |

Организация усвоения до требуемого уровня | Заключение (или рефлексия) |

Обратная связь + контроль | |

Подготовка к самостоятельной работе |

Совпадение схем происходит в случае, когда дидактический цикл накладывается Hat личностно ориентированное обучение. Элемент дидактического цикла «Организация обратной связи, контроль за усвоением содержания учебного материала и самоконтроль» модифицируется в условиях личностно ориентированного обучения, акцент переносится на самоконтроль. Подготовка к самостоятельной работе предполагает создание у учащихся стимулов для того, чтобы что-либо почитать, над чем-то подумать самостоятельно. Эти совпадения объясняются очень просто: то и другое основано на психологических особенностях обучения. Иногда разговор с учителями о логической схеме заканчивался вопросом: мы должны строить каждый урок по этой логической схеме? Смущение вызывало то, что некоторые предъявленные стратегии, не укладывались в рамки 45-минутного урока. Если понимать, что базовая модель или дидактический цикл отражают психологические особенности обучения, то задаваемый вопрос равнозначен следующему: нужно ли учитывать психологические особенности обучения на каждом уроке?

Просмотрите еще раз свои пометки и организуйте их в виде таблицы

«!» | «+» | «-» | «?» |

Проанализируйте таблицу.

Что из того, что Вы прочитали, Вам уже было знакомо?

Что было для Вас новым?

Что вызвало сомнения и несогласие?

Итак, мы обсудили только одно умение, которое выпадает из традиционного набора умений и вызывает у некоторых учителей сопротивление в его формировании. В действительности, это не единственное умение, необходимое для работы в личностно ориентированном обучении.

Способность учителя к работе с личностно ориентированными технологиями

Выполните следующее задание.

Наше телевидение наводнено рекламой. Вы видите по телевизору рекламу нового шампуня Selsun Blue, который избавляет от перхоти, оздоравливает кожу головы и рекомендован врачами. Ваши действия:

• покупаете этот шампунь после первой же рекламы;

• покупаете через месяц после того, как реклама стала регулярно появляться на экране ТВ;

• не проявляете любопытства и не покупаете вообще;

• (Ваша версия).

Это задание — небольшой тест на наличие у Вас критического мышления. Но его одного недостаточно. Педагог, работающий в личностно ориентированном обучении, должен обладать толерантностью, быть способным к эмпатии и рефлексии. Что делать, если у человек эти способности отсутствуют? Можно ли их сформировать?

Тем не менее, остановимся на третьей составляющей компетентности, включающей личные и профессиональные способности, проявляемые в создании атмосферы взаимоуважения и взаимопонимания в классе. Важно, чтобы Вы представляли, как можно определить наличие рефлексии собственного преподавания, критической мышления, толерантности и эмпатии, педагогического оптимизма по отношению к учащимся в учебном процессе.

Для работы с личностью с личностно ориентированными технологиями учителю необходима способность критически мыслить. Именно критическое мышление позволяет выявить несуразности в утверждениях или определениях и найти те, которые наиболее соответствую педагогической деятельности учителя.

Понятие «критическое мышление» появилось гораздо раньше понятия «технология развития критического мышления». Применительно к педагогике о формировании критического мышления говорил еще Д. Дьюи: «Если возникшая мысль сразу принимается, то перед нами некритическое мышление. Обдумывать вещь, размышлять, значит искать добавочные данные, новые факты, которые разовьют мысль и, как было сказано, или подтвердят ее, или сделают очевидной ее нелепость и неприложимость».

Термин «критическое мышление» широко используется в трудах К. Поппера, который вводит понятие «критический рационализм». Всякая деятельность, по мнению Поппера, предполагает наличие критической рефлексии, осознание собственной деятельности, возможностей, последствий, она лежит в основе нашего мировоззрения (критическое необязательно негативное). Критика толерантна, конструктивна. По представлению американских авторов, согласно которым думать критически означает проявлять любознательность и использовать исследовательские методы: ставить перед собой вопросы и осуществлять планомерный поиск ответов. Критическое мышление работает на многих уровнях, не довольствуясь фактами, а вскрывая их причины и последствия. Критическое мышление предполагает вежливый скептицизм, сомнение в общепринятых истинах, постоянный вопрос: «А что, если...?» Критическое мышление означает выработку точки зрения по определенному вопросу и способность ее отстоять. Критическое мышление предусматривает внимание к аргументам оппонента и их логическое осмысление.

Может возникнуть впечатление, что мнение американских педагогов противоположно бытующему в России представлению о критике как выявлении недостатков. В определенном смысле это связано со стереотипами поколений, выросших в советское время, воспитанных на партийной литературе: «Как раз себя надо критиковать самым суровым образом, именно к себе следует прилагать самый строгий масштаб, иначе можно сорваться с ходуль прямо в лужу» (Карл Либкнехт).

Между тем, это еще одно свидетельство использования в педагогике общеупотребимых терминов, к которым относится и критическое мышление. Не следует переносить смысловую нагрузку слова «критика» на критическое мышление.

С точки зрения педагогической науки, характерными, устойчивыми особенностями развитого критического мышления являются: оценочность, включая и ценностную сторону оценки, открытость новым идеям, собственное мнение и рефлексия оснований собственных критических суждений. Обучение критическому мышлению предполагает овладение умением применять в спорах аргументы, смотреть на старые идеи с новой точки зрения, отличать факты от предположений, проводить разграничение между обоснованным оценочным суждением и необоснованным, выявлять причинно-следственные связи и обнаруживать в них ошибки.

Критическое мышление призвано расшатать мнение авторитетов В недалеком прошлом осталась фраза «Есть мнение...».Чье это мнение — было неясно. Предполагалось, что есть человек, обремененный полномочиями принимать решения, а все остальные лишь выполняли их. Критическое мышление освобождает его обладателя от доминирования авторитетов. У него возникают вопросы: на основании чего возникло мнение, почему, зачем, какие варианты возможны?

Первый штамп, на который необходимо посмотреть по-новому, эта негативная окраска слова «критический». Для большинства людей на этом слове лежит тень неодобрения. Критика — это, по существу, обнаружение ошибок или вины, обсуждение, разбор чего-либо с целью вынести оценку, выявить недостатки. Поэтому слово «критический» часто ассоциируется именно с поиском ошибок или недочетов. На самом деле это миф, который следует развеять.

Слово «критический» произошло от греческого слова kritikos, буквально означающее умение различать или возможность оценивать, которое было образовано от слова krinein, которое значит «принятие решения». Именно этот смысл вкладывается в термин критическое мышление. Любой критически мыслящий человек будет искать ошибки и недочеты в объекте, о котором он размышляет, но этим он не ограничивается. В равной степени его интересуют и позитивные стороны этого объекта.

Что же говорится в российской педагогике по поводу критического мышления?

Взгляд в историю русской педагогики показывает, что еще доказывал, что в школьном процессе обучения необходимо формировать или, как он писал, создавать у ребенка такое мышление, посредством которого учащийся сам в состоянии вырабатывать субъективно новые знания. Поэтому одним из основных достижений школьного обучения считал создание такого мышления, которое характеризовалось бы следующими доминирующими в нем особенностями: стройностью и цельностью рассуждений, критическим отношением к собственным мыслям, идеям, теоретическим предположениям наблюдательностью, готовностью к самостоятельной работе с целью вырабатывания для себя новых знаний.

Термин «критическое мышление» не использовал.

Сочетание «критическое мышление» для определения, обозначения вида умственной деятельности по обнаружению логико-причинных ошибок в рассуждениях одним из первых в отечественной научной литературе использовал . Он называл основным признаком критического мышления умение аргументированно опровергать страдающие недочетами доказательства и контролировать правильность выдвигаемых суждений.

Для обучения аргументированному опровержению ошибок лучше использовать предметы гуманитарного цикла: литературу, историю и обществоведение. Каждому уровню развития критического мышления, согласно , соответствуют не только различные предметы, но и определенные формы практической деятельности. Особое внимание он уделяет рецензированию учебных работ, что позволяет, по его мнению, не только обнаруживать несоответствия и ошибки, но и опровергать их.

Необходимость целенаправленной помощи развитию критического мышления диктуется тем, что ошибки не всегда «лежат на поверхности», что истинность суждений зависит не от вкусового оценочного произвола. Даже очень субъективная творческая деятельность базируется на выработанных наукой принципах. Так и критическая мысль, будучи результатом субъективной умственной деятельности, также опирается на принципы и научные положения, которые помогают более успешно и точно выражать критическое суждение.

Нельзя не отметить, что понятие «критическое мышление» сегодня рассматривается более широко, чем в 50-80-е годы. Когда мы сегодня говорим о критическом мышлении, то имеем в виду не только обнаружение ошибок, несоответствий и поиск путей их исправления, но и открытость для новых идей; стремление избегать ошибки в собственных суждениях; видение отличия ситуативного мышления от логикосистемного; объективного содержания от субъективного; знание разницы между возможно правильным и неправильным; осознание своего непонимания; разграничение обоснованных и необоснованных ошибок.

Творческое мышление связано с решением проблемных задач, получением на основе этого новых знаний и способов их получения. В этих условиях недостаточно ограничиваться поиском фактических ошибок и недочетов. Здесь важно проверить конструктивность рожденных творческим мышлением идей, предложить, возможные пути устранения дефектов, выявить возможные области применения этих идей. Поэтому многими психологами, как отечественными (, B. C. Немов и другие), так и зарубежными (Г. Линдсей, , ), а также некоторыми педагогами критическое мышление рассматривается как необходимое дополнение к творческому.

Необходимо заметить, что критическое мышление нацелено не только на тестирование новых идей, но и подвергает сомнению та установки, представления, знания, интерпретации фактов и явления прошлого, которые достаточно давно укоренились в общественном сознании, стали общепризнанными и в связи с этим перестали рассматриваться как результаты творческой деятельности. В школьной реальности это могут быть однажды принятые интерпретации и комментарии художественных текстов и исторических фактов, различные определения и тому подобное, закрепленные в учебных пособиях и учебниках.

Итак, в познавательной деятельности творческое мышление направлено на вырабатывание субъективно новых знаний и способов их получения, а критическое мышление подвергает сомнению знания, полученные в процессе творческого поиска и знания, которые используются как общепризнанные.

Если ранее от учителя требовалась исполнительность, поскольку педагог получал множество указаний и предписаний, то в настоящее время ему предлагается принимать огромное количество самостоятельных, взвешенных решений. Для этого современным учителям необходимо обладать критическим мышлением.

По мнению Дж. Рудинова и В. Барри, наличие критического мышления значительно повышает успешность карьеры. Человек видит больший спектр социальных функции, которые он может выполнять, обладатель сохраняет личную автономию, он менее подвержен влиянию и давлению со стороны. Американские психологи констатируют, что развитие критического мышления является одним из средств предотвращения депрессивных состояний. Развитие критического мышления не только освобождает человека от личной зависимости от кого-либо, но и не дает ему самому стремиться к доминированию и унижать других людей. Принятие критического стиля мышления способствует выработке такого личностного качества, как толерантность.

В толковании этого термина тоже есть некоторые расхождения. В российской педагогической литературе под толерантностью понимают терпеливость в работе с детьми, или терпимость, снисходительность к кому-либо или чему-либо. В англоязычных источниках под толерантностью понимается свобода от навязываемого мнения, открытость ума, способность сохранять собственную позицию. Это тянет за собой целую цепочку других качеств — эмпатия, педагогический оптимизм и др. Неплохо на каждое из этих качеств посмотреть через призму критического мышления.

К примеру, педагогический оптимизм — это вера в ученика и его способности.

Эмпатия иногда относится к профессионально-значимым качествам, а иногда — к способностям и предполагает понимание другом человека без помощи слов, не опираясь на мышление, а с помощью ощущений, чувств, эмоций и последующего осознания их. При эмпатии учитель проникается психическим состоянием школьника путем анализа его мимики, жестов, поз. Механизм эмпатии включает два этапа. Вначале личность, опираясь на выразительные движения, мимику партнера, как бы «вживается» в него. Знание того, что он переживает, достигается постановкой себя на его место. Затем, на втором этапе, производится анализ переживаний партнера. Если второго этапа нет, эмпатия неполная. При ней имеет место «заражение чужим состоянием, но не происходит ясного осознания переживания партнера, ученика».

Эмпатийный человек учитывает побуждения и состояние партнера. С ним легко и приятно общаться. И, наоборот, человека с низкой эмпатийностью считают злым, бездушным, бесчувственным. Он не в состоянии нормально контактировать с окружающими. Нехороша и слишком высокая эмпатийность. Она может привести к высокой зависимости настроения и поведения индивида от психических состояний окружающих.

Компетентный учитель: кто он?

Как содействовать стремлению учителей к повышению компетентности?

Попробуйте закончить следующие фразы.

• Взрослые будут учиться, когда цели и предметы учебы ...

• Взрослые будут использовать то, что они получили во время учебы, если...

• Если успехи не заметны или отсутствуют, то причины этому взрослый человек будет искать..

• Взрослые будут стремиться сопротивляться любому учебному опыту, который...

• Мотивация взрослого исходит от...

Освоение инновационных стратегий и технологий — процесс управляемый. И, как мы уже говорили, основное правило здесь — не торопиться. Нет смысла объявлять со следующего дня всеобщую апробацию. Любая идея должна сначала заинтересовать педагогический коллектив или отдельных педагогов, стать близкой и желанной. Не секрет, что педагоги — это самая сложная для выступающих аудитория. Можно предложить участникам конференции, слушая выступление коллег, заполнить таблицу «ПМИ» (плюс— минус— интересно) «Плюс» — то, что удалось, что, безусловно, полезно другим. «Минус» — недостатки, недоработки или отрицательный результат. «Интересно» — то, что показалось интересным, о чем хочется по - думать, задать вопросы.

ПЛЮС | МИНУС | ИНТЕРЕСНО |

После выступлений следует организовать рефлексию с использованием записей в таблицах. Затем нужно объединиться в группы и выделить общее мнение, а можно было выслушать всех желающих высказаться. Заполненная таблица — материал для предметного разговора, а не выражения эмоций, к чему привыкли наши учителя. Обязательно должны прозвучать вопросы и ответы на них. Преимущества такой формы организации работы педагогического коллектива очевидны. Важно, что в работе конференции при такой форме организации активно принимают участие все (или почти все) педагоги.

Какие материалы нужны учителю?

Пришло время перейти от общих моментов к конкретным практическим аспектам. Если у Вас возникли вопросы, то попробуйте их сформулировать их и записать в таблицу «Толстые и тонкие вопросы». Тонкие вопросы предполагают простые, конкретные ответы. Толстые — это проблемные вопросы, требующие подчас неоднозначного ответа и размышлений.

Тонкие вопросы | Толстые вопросы |

Что...? Можно ли...? Когда...? Было ли...? Согласны ли Вы, что? | Почему Вы думаете................ ? Почему Вы считаете................ ? В чем отличие...................... ? Что, если................................... ? |

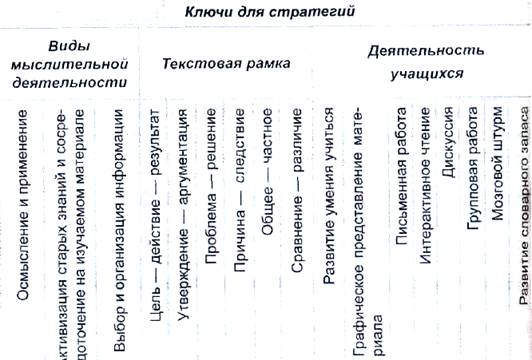

Описаний интерактивных стратегий можно найти много, но к ним следует давать некоторые ключи, которые помогут в дальнейшем произвести выбор нужной для работы формы занятия. Такие ключи можно давать в свернутом виде как небольшую таблицу. В ней указывают, для какого вида мыслительной деятельности предназначена данная стратегия, для какого текста она подходит и какие виды общеучебной деятельности она охватывает. Для начала приведем обобщенную таблицу, в которой есть все или почти все, что может быть.

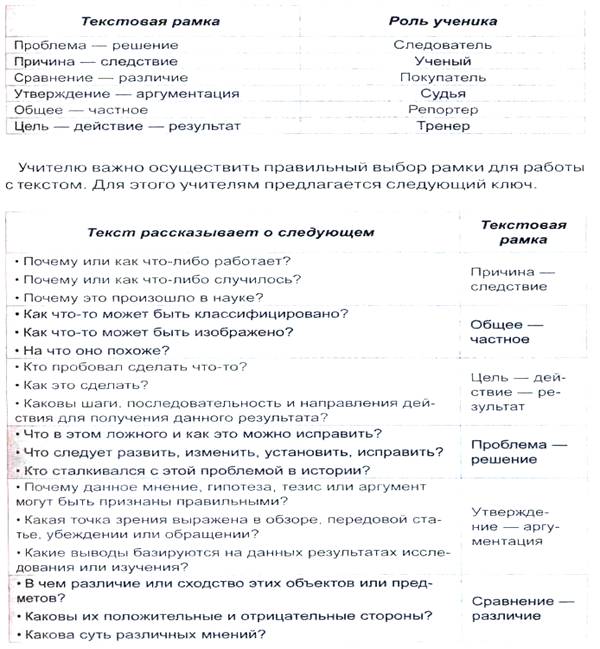

Каждая текстовая рамка предполагает использование определенных вопросов, которые позволяют сделать процесс изучения осмысленным. Перечислим их.

Какая проблема должна быть решена? (Рамка «проблема-решение».)

• в чем суть проблемы?

• Перед кем возникла эта проблема?

• В чем ее причина?

• К каким последствиям эта причина приводит?

• Кто пытается решить проблему?

• Какие решения могут быть? Какие из них более рациональные?

• В чем выражается результат решения проблемы?

• Была ли она решена? Возникли ли новые проблемы после ее решения?

2. Какие предметы или события являются результатом данных условий? (Рамка «причина — следствие».)

• Что случилось?

• В чем причины случившегося?

• Какие наиболее важные факты или элементы сыграли решающую роль в том, что эта причина имела именно такое следствие?

• Как эти факты или элементы взаимосвязаны?

• Что чаще всего случается по этой причине? Почему?

• Как изменился бы результат, если бы факты или элементы были другими?

3. Одинаковы или различны данные объекты, предметы? (Рамка «сравнение — различие»).

• Что будет сравниваться или противопоставляться?

• Какие категории, характеристики или свойства будут использованы для сравнения или противопоставления этих объектов или предметов?

• Чем эти объекты, предметы схожи?

• В чем их отличие?

• Какие качества или свойства делают эти объекты и предметы похожими?

• Какие качества или свойства делают их различными?

• Чего больше в этих предметах — сходств или различий?

• Какое заключение можно сделать?

4. По каким причинам кто-то пытался сделать что-то? (Рамка «цель — действие— результат».)

• В чем состояла цель? Что было сделано для ее достижения?

• Кто пытался достичь этой цели?

• Какие действия или шаги были для этого сделаны?

• Какова последовательность шагов или действий?

• Какой эффект имели данные действия?

• Был ли полученный результат неожиданным?

• Какие другие действия могли бы быть более эффективны?

• Могли быть получен другой результат?

5. Какие общие представления необходимо понять? (Рамка «общее — частное».)

• В чем сущность общего представления или концепции?

• К какой категории концепций или теорий оно или она относится?

• Каковы их характеристики или свойства?

• В чем состоят функции?

• Приведите пример.

6. Какая точка зрения аргументируется или поддерживается! (Рамка «утверждение — аргументация».)

• В чем главная идея или ее источник?

• В чем заключается данное утверждение (точка зрения, теория, гипотеза, тезис)?

• Как это утверждение доказывается?

• Какие его примеры подтверждают?

• Какие сведения могут быть использованы для поддержки утверждения?

• Есть ли авторитетные лица, поддерживающие его?

• Логично ли выстроены аргументы в поддержку данного утверждения?

• Достаточно ли их количество для этого?

Каждая текстовая рамка задает определенное направление в движении мысли учащихся. Они как бы выступают в определенной роли, работая с данным текстом.

Последний ключ «Деятельность учащихся» подсказывает учителю, об организации какого вида работы учащихся пойдет речь. Выше в таблице приведены 8 видов деятельности: развитие словарного запаса, мозговой штурм, групповое обучение, дискуссия, интерактивное чтение, письменная работа, графическое представление материала, развитие учебных навыков.

Получение преподавателями описаний стратегий, ключей к ним и навыков реализации иногда является недостаточным. Учителя задаются вопросом: нет ли противоречия между существующими учебниками и использованием интерактивных методов?

Действительно, многие существующие учебники ориентированы по-прежнему на совершенствование знаний, умений, но мало влияют на развитие ученика как личности. Умственное развитие ребенка выступает при этих условиях побочным эффектом обучения, поскольку проектируется как одинаковое для всех.

В теории учебника еще двадцать лет назад многосторонне обосновывалась мысль о том, что учебник должен являться сценарием обучения.

Почему же использование учебника в качестве сценария учебного процесса выхолащивается? Учитель может дать такую трактовку: «Я задаю учащимся вопросы, приведенные в конце параграфа, после объяснения материала, значит — я использую учебник в качестве сценария».

В школе мало используется учебный материал, предоставляющий ученику свободу выбора способа его проработки. Как известно, прорабатывая один и тот же материал, один ученик успешно использует словесную форму, другой — переводит его в графический образ, третий применяет индивидуально значимые для него коды — символы, знаки. Причем продуктивность выполнения задания может быть одинаковой, но способы ее достижения различны. Чтобы выявить их, необходимо конструировать дидактический материал, позволяющий выбирать личностно значимые способы учебной работы, добиваясь при этом одинаковых результатов. Как правило, за результатом скрыт процесс его получения. Но именно в этом процессе и проявляется субъектность ученика. Например, до чтения текста параграфа в учебнике можно предложить учащимся два задания на выбор.

Ключевые термины. Приводится четыре-пять ключевых слов из текста. Обучающимся предлагают подумать пять минут и дать общую трактовку этих терминов, предположить, как они будут применяться в конкретном контексте той темы (историко-хронологическом или естественнонаучном), которую им предстоит изучить. Когда учащиеся делают вывод о возможном употреблении этих слов, им предлагают обратить внимание на эти слова при чтении текста с тем, чтобы проверить, в этом ли значении они употреблены.

Разбивка на кластеры (блоки идей). Учащиеся высказывают свои соображения по теме параграфа, группируют их, рисуя некое подобие грозди винограда. (Если речь идет, например, о морских черепахах, то эти соображения могут разбиваться на несколько групп: внешний вид черепах, их среда обитания, размножение и т. д.).

Дифференциацию учебных программ в целях углубленного их изучения осуществляют в основном за счет усложнения научного содержания. Способы усвоения и восприятия этого содержания, как правило, не учитывают. Программы строят с учетом содержания учебного материала, уровня его сложности, а не на основе предоставления ученику возможности самостоятельно выбирать тип задания, выполняя которое можно использовать различные содержательные признаки, предпочитаемую форму (словесную, наглядную, условно-символическую).

Согласно технологии КМ, в выборе приемов для урока нужно соблюдать определенную последовательность и логику. Например, если на этапе вызова применяли ключевые термины или перепутанные логические цепи, на этапе размышления целесообразно вернуться к выполненным до чтения текста заданиям.

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |