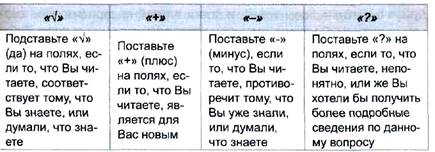

Таблица «Инсерт» может выглядеть так.

Чтобы не портить текст учебника, можно предложить учащимся вложить лист белой бумаги под читаемую страницу и использовать его в качестве поля для пометок.

2. План урока

Задание № 1. Вспомните все, что знаете или когда-либо слышали о коже и структурируйте сведения, оформив их кластером.

Задание №2. Прочитайте текст, используя метод «инсерт». После прочтения заполните таблицу с соответствующими маркировке графами.

Задание № 3. Внесите необходимые исправления и добавления в составленный ранее кластер.

Ход урока

Тема урока — «Кожа».

Цели урока учитель сформулировал так:

• сформировать у учащихся понятия об особенностях строения кожи человека, умение находить взаимосвязь между особенностями строения, свойствами и функциями кожи;

• показать учащимся приемы осмысленного чтения информационного текста;

• продолжить развитие умения работать в группе.

Фаза вызова

Учитель обращается к классу: «Серьезность изучаемых в школе предметов не мешает нам творчески переосмысливать новые знания. Думая о сегодняшнем уроке, я почти случайно зарифмовала свои размышления. Послушайте, что у меня получилось... и попробуйте определить тему урока.

Кто считает, что про это

Говорить не надо нам,

Тот не ждет прихода лета

И себя он губит сам.

Это нужно для здоровья,

С грязным этим — не прожить,

У кого она слоновья,

Тем намного легче жить.

Если вам еще неясно,

Про что мы разговор ведем,

Не улыбайтесь понапрасну

Эту тему мы пройдем.

Я вам дам одну подсказку

Вполне полезную, возможно,

Иван-царевич в старой сказке

В печи спалил лягушке... кожу.

Итак, тема урока: «Кожа».

Задание классу

Давайте вспомним все то, что знаем о коже, и постараемся ответить на вопрос: почему невозможно нормальное функционирование человеческого организма, если отсутствует наружный кожный покров?

Цели урока учитель сформулировал так:

• сформировать у учащихся понятия об особенностях строения кожи человека, умение находить взаимосвязь между особенностями строения, свойствами и функциями кожи;

• показать учащимся приемы осмысленного чтения информационного текста;

• продолжить развитие умения работать в группе.

Составляя общий банк идей, акцентируем внимание на функциях кожи, особенностях ее строения и свойствах.

Учитель помогает ученикам, задавая наводящие вопросы: какие структуры, особенности строения позволяют коже выполнять предложенные вами функции; какими свойствами, на ваш взгляд, обладает кожа в связи с перечисленными функциями и особенностями строения?

По ходу обсуждения учитель на доске оформляет кластер, ученики работают в тетрадях.

Заканчивается фаза вызова предложением прочитать текст.

Цель:

а) обогатить свои знания новой информацией;

б) проверить, в чем мы правы, а в чем — нет, снять все противоречия.

Фаза осмысления

Читая текст, учащиеся делают пометки карандашом (метод «Инсерт»). Используя ключевые слова и фразы, заполняют таблицу с графами:

«+» «V», «!», «?», где

+ — знал,

V — новое,

! — вызывает сомнения,

? — толстые и тонкие вопросы по ходу чтения (об этом приеме мы говорим при описании урока «Дискуссия»).

Фаза рефлексии

Беседа с классом по вопросам:

• Что из того, что вы прочитали, вам уже было знакомо?

• Что из того, что вы прочитали, оказалось новой информацией?

• Что вызвало сомнения или с чем вы были не согласны?

• Давайте озвучим вопросы и постараемся на них ответить.

Работа в группах

Просим ребят вернуться к тому, что было написано на доске и в тетрадях в начале урока, исправить и дополнить кластер.

![]()

Домашнее задание (вариант)

Домашнее задание (вариант)

В 1646 году в Италии в роскошном замке миланского герцога Л. Моро состоялось праздничное шествие, которое возглавил «золотой мальчик», олицетворяющий собой «золотой век». Тело мальчика было сплошь покрыто золотой краской. Забава гостей была роковой для мальчика. Он заболел и вскоре умер. Как вы думаете, каковы причины гибели мальчика?

С информационными текстами учителя работают на каждом уроке. Нам показалось необходимым продемонстрировать использование этих приемов на разных уроках у различных учителей. Это даст возможность увидеть вариативность использования в рамках базовой модели и более подробно рассмотреть сами приемы.

Урок литературы в V классе

Тема: «Сказки».

Цель занятия — знакомство с жанровыми особенностями сказок при помощи технологического приема «Инсерт».

На стадии вызова учащимся предлагают в течение 3-5 минут записать все, что они знают или им кажется, что знают, о сказках. Важно записать все, что придет на ум. Работа проводится в парах.

Учитель просит учащихся повернуться друг к другу и спросить, что сосед знает или думает, что знает, о сказках, спросить друг друга, какие бывают сказки, какие слова чаще встречаются в них, как строится сказка, какие герои в них бывают, просит фиксировать все идеи, даже разногласия.

Далее можно организовать групповую работу. Учащиеся делятся своими знаниями в группе, уточняют свою позицию, затем рассказывают об этом классу. Все версии учитель записывает на доске. Информация наверняка будет объемной и противоречивой, но если покажется, что учащиеся были недостаточно активны, возможно, активизировать их мыслительную деятельность вопросами.

—Всегда ли сказка называлась сказкой?

—Какие группы сказок бывают?

—Как определить, к какой группе сказок относится выбранная вами?

—Почему главному герою помогают, если он заслуживает эту помощь?

—Почему герой всегда побеждает?

—Какие события происходят в основной части?

—Сказки развлекают или воспитывают?

После обсуждения объем информации увеличился, количество разногласий - тоже. Предлагаем учащимся прочитать статью, которая, может быть, прояснит возникшие разногласия.

На стадии осмысления учащиеся работают индивидуально, самостоятельно читая статью. Учитель обращается к ним с просьбой по ходу чтения статьи делать в тексте пометки.

«V» — соответствует тому, что учащиеся знают или думают, что знают;

«+» — то, что является новой, неизвестной ранее информацией; «?» — то, что непонятно или о чем хотелось бы получить дополнительную информацию.

Совсем не обязательно помечать каждую строчку или каждую предлагаемую идею.

Текст.

Сказки.

Если подобрать к слову «сказка» однокоренные слова, то получим ряд слов, который в определенной мере раскроет нам его смысл: сказка — сказывать — рассказывать. То есть сказка — это то, что рассказывается, это устный рассказ о чем-либо интересном как для исполнителя, так и для его слушателей.

Слово «сказка» в нынешнем значении, как утверждают ученые, существует недолго. Памятники письменности свидетельствуют о том, что в Древней Руси употреблялось другое слово для обозначения сказок— «баснь», «байка», от глагола «баять», а сказочников называли «бахарями». Сегодня слово «байка» в значении «сказка». Употребляется в украинском и польском языках.

Мы будем подразделять сказки на три группы: о животных, волшебные и социально-бытовые. В сказках о животных главными персонажами, естественно, являются животные, иногда им противостоит человек. В волшебных сказках действуют люди и фантастические существа; животные здесь, как правило, добрые помощники героя. В них речь идет о приключениях, обязательно связанных с волшебством. В социально-бытовых сказках, как и в волшебных, основные персонажи — люди, но если в волшебных сказках победа одерживается с помощью чародейства, то здесь герои становятся победителями преимущественно благодаря своему уму, смекалке, смелости, хитрости.

Поговорим подробнее о волшебной сказке.

Мир волшебной сказки — особый, удивительный. Это мир сказочной фантастики. В выдуманном тридевятом царстве, в тридесятом государстве живут и действуют необычные герои. Фантастические многоголовые змеи, Чудо-юдо, Баба-Яга — костяная нога, Кощей Бессмертный, морской царь, Царевна-лягушка и другие. Есть герои как будто из реальной жизни: люди, животные, но и они обладают в сказке особыми фантастическими свойствами: необыкновенной силой, способностью оборачиваться, мгновенно преодолевать огромные расстояния, выполнять в заданный срок невыполнимое и многое другое.

Волшебные сказки обычно длинные и многонаселенные. Героев в них много, но по общим признакам они объединяются в несколько типов. В сказке всегда есть главный герой. Жизнь этого героя не легка, потому что у него всегда есть противник. Он и делает жизнь

героя трудной, создает ему такие препятствия, которые, кажется, и не преодолеть. Но сказка добра, и поэтому в ней всегда есть силы, которые помогут герою в самых невероятных обстоятельствах. Это волшебные помощники сказочного героя.

Сказка не только добра, но и справедлива. Чудесный дар герой должен заслужить. Чем же заслужить? Прежде всего, добронравием.

Волшебные сказки имеют сходство в композиции. В них выделяются некоторые обязательные композиционные части. Все волшебные сказки имеют зачин — эта часть всегда обозначает место действия и знакомит с некоторыми героями. Зачин— не только обязательная часть любой волшебной сказки, он еще и оформляется в них одинаково. Для этого существуют сказочные формулы начала: «За тридевять земель, в тридесятом царстве жил-был царь с царицею.. .», «В некотором царстве, в некотором государстве жили-были старик и старуха». В них подчеркнуты сказочные формулы. Все волшебные сказки имеют концовку и счастливый конец. Для этой композиционной части тоже существуют сказочные формулы: «И стали жить-поживать, добра наживать».

Основная часть в разных волшебных сказках тоже строится однотипно. Это история о том, как главный герой сталкивается с какой-то бедой или трудностями и как он их преодолевает. Сам рассказ о волшебных приключениях героев обычно содержит несколько частей:

—появление препятствия или трудностей, которые герой должен преодолеть, обретение волшебного помощника или чудесного свойства;

—преодоление трудностей.

Зачину всегда предшествует присказка, обычно шутливая, которая настраивает слушателя на восприятие сказки.

Мир волшебных сказок при всей его фантастичности отражает мир людей, которые ее рассказывали и слушали. Следовательно, в русской волшебной сказке отражена русская жизнь, например, Баба-Яга живет в избушке и лежит на русской печи, царевна живет в тереме о двенадцати венцах. В сказке отражена и родная природа.

Но вот нравственный мир волшебной сказки не имеет национальных различий. Он общечеловеческий. Это, прежде всего, мир добра. Доброта сказки в том, что она защищает слабых и обиженных. Это и мир справедливости.

Сказка незаметно, но постоянно учит: любить и жалеть, быть честным, верным, бескорыстным, ценить человека не по внешности, а по делам и поступкам.

После того, как учащиеся закончили чтение статьи и сделали необходимые пометки, учитель просит сравнить полученную информацию с первоначальными версиями. Учащиеся составляют в тетради таблицу, обобщая полученную информацию. В соответствующих графах тезисно записывают информацию, выделенную указанными значками при чтении статьи.

Затем таблицы озвучивают, учитель вносит необходимые исправления в список, который появился на стадии вызова. Основой для беседы с классом могут стать вопросы.

• Какие идеи подтвердились?

• Что оказалось новым?

• Какие позиции не совпали?

• Что хотели бы узнать о сказках?

Урок заканчивается проблемным вопросом, на который статья не дает ответа.

Задача учителя — подсказать учащимся другие источники информации, порекомендовать ознакомить с литературой по теме. Это и станет домашним заданием.

3. Необходимый комментарий

Ученики привыкли читать текст «по диагонали». Вдумчивое чтение подразумевает использование спектра мыслительных операций, присущих мыслящему человеку. Предложенные приемы помогают не только вдумчиво прочитать и запомнить текст, но и сформировать свою точку зрения на информацию, содержащуюся в нем.

Посмотрите, как были реализованы в практике реального урока пункты предложенного плана и описанные ранее приемы.

Вы видите, что на уроке по теме «Кожа» учителю было важно не столько запоминание информации, сколько структурирование ее, поэтому активно был использован прием «кластер». Для урока по теме «Сказка» главным являлось осмысление насыщенного информацией текста, сложного для восприятия пятиклассников. Поэтому прием «ИНСЕРТ» с заполнением таблицы, способствующей запоминанию, и «проговаривание» этой таблицы стали ведущими приемами.

При работе с информационным текстом можно использовать и такой прием, как ключевые слова (значимые для раскрытия темы урока), по которым конструируют или придумывают текст. Можно предложить расставить слова в определенной последовательности (особенно, если речь идет об описании какого-либо процесса или события), а затем, на стадии осмысления, искать подтверждение своим предположениям в тексте параграфа или других источниках.

Урок № 2. Работа с художественным текстом

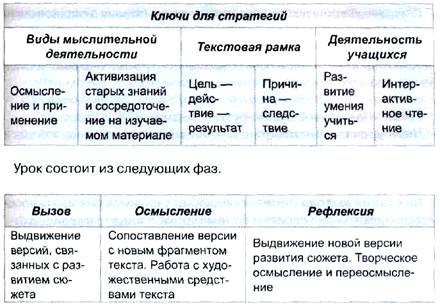

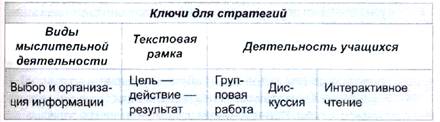

1. Технологическая карта урока

Мы предлагаем познакомиться с занятием по зарубежной литературе разработанным московским методистом, кандидатом педагогических наук . В основу занятия положена стратегия «Чтение с остановками».

Чтение с остановками - это стратегия для организации чтения текста, разбитого на смысловые части, сопровождаемая различного типа вопросами и заданиями для лучшего понимания изучаемого материала. Эта стратегия применима как при самостоятельном чтении, так и при восприятии текста на слух. Урок состоит из следующих фаз:

2. Необходимый комментарий

Для начала рассмотрим урок, на котором изучается повествовательный текст. До начала чтения текста (или его части) участвующие в занятии должны пройти стадию вызова (это можно осуществить на основе лишь заглавия текста или минимальной информации об его авторе). Затем, познакомившись с частью текста, участники уточняют свое представление о материале (стадия осмысления). Особенность приема в том, что стадия осмысления одновременно является и стадией вызова для знакомства со следующим фрагментом материала. И так далее. Непременное условие для использования стратегии чтения с остатками — найти оптимальный момент в тексте для остановки. Эти остановки — своего рода шторы, по одну сторону которых находится

уже освоенная информация, а по другую — совершенно неизвестная, которая способна серьезно повлиять на оценку. Этот прием требует не только определенной корректировки собственного понимания, но иногда даже и отказа от прежней позиции. Но отказа не под чьим-либо давлением, а в результате личной работы с текстом, самостоятельного освоения информации.

уже освоенная информация, а по другую — совершенно неизвестная, которая способна серьезно повлиять на оценку. Этот прием требует не только определенной корректировки собственного понимания, но иногда даже и отказа от прежней позиции. Но отказа не под чьим-либо давлением, а в результате личной работы с текстом, самостоятельного освоения информации.

Описанный выше прием поэтапного чтения (чтения с остановками) может быть использован не только для чтения художественного, но и естественнонаучного текста. Например, в Интернете на сайте «РКМ» Информационный банк современного учителя мы нашли такой урок.

Тема: «Пожарная безопасность», предмет ОБЖ, II класс.

Цель урока: познакомить с причинами возникновения пожара и обучить детей противопожарным мерам, действиям при пожаре и первой медицинской помощи пострадавшим от огня.

Ход урока

На стадии вызова учитель предлагает учащимся разгадать кроссворд с ключевыми словами по теме урока.

Работа в группах: класс разбивается на команды по количеству слов в кроссворде. Каждая команда получает ребус с зашифрованным ключевым словом, разгадывает его, затем на доске заполняют кроссворд «ПОЖАР».

Речь учителя.

—Сегодня пойдет речь о пожарах. Что такое пожар? (Пожар — это стихийное бедствие, уничтожающее все вокруг.)

—Подберите слова, характеризующие пожар. Какой он? (Быстрый, опасный, разрушающий, большой, сильный, страшный, зловещий, смертельный, горячий... Слова записываются на доске вокруг кроссворда.)

—Посмотрите, какие страшные слова мы подобрали. Пожар — это одно из опасных стихийных бедствий.

Учитель читает текст о пожарах.

Текст 1. С незапамятных времен огонь был спутником человека, верно служил ему. И сегодня без огня не обойтись: он с нами в праздники и будни, он согревает и кормит нас. Но огонь бывает смертельно опасным, когда забывают об осторожном обращении с ним. По этой причине исчезли в языках пламени тысячи городов, бесценные творения, несметные сокровища, созданные миллионами людей. Огонь, выходя из повиновения, не щадил никого и ничего. Сталкиваются две силы — человек и огонь. Пожар — не случайность, а результат легкомыслия и беспечности.

Пожары опасны тем, что приносят людям громадные убытки, а самое главное, уносят человеческие жизни. От одной непотушенной спички может сгореть целый дом и даже город. В прежние времена пожар не один раз уничтожал Москву.

Остановка в чтении.

—Что может стать причиной пожара? (Молния, возгорание от солнечных лучей, игра с огнем, электроприборы.)

—Где могут возникнуть пожары? (В природе, в городе.)

—В нашем Красногвардейском районе за последние месяцы из 514 пожаров больше половины произошли в жилых помещениях. Лучшей защитой от пожара является знание и соблюдение правил пожарной безопасности.

Смысловая стадия

Работа с текстом.

—Почему возникают пожары?

Текст 2. Раньше Москва была застроена деревянными домами, а дерево — сгораемый материал. Теперь дома каменные.

Каменные только стены, а все остальное отлично горит. Мебель, обои, книги, одежда, пол...

Остановка в чтении.

—Какие предметы в помещении легко воспламеняются?

Текст 3. Нельзя баловаться спичками — это не игрушка, а главная

причина пожара. Зажигалки — тоже одна из причин пожара. Оставленный включенным утюг, обогреватель, неисправная гирлянда тоже могут стать причиной пожара. Не выключенный газ — тоже причина пожара. Остановка в чтении.

—А что опаснее всего?

Текст 4. И спички с зажигалками, и утюги с обогревателями, и включенный газ — все опасно. Но! Спички сами не воспламеняются, зажигалки не зажигаются, а газ

не включается. Самая главная причина пожара — это сами люди. А лучшая защита от пожара — знание и соблюдение пожарной безопасности.

не включается. Самая главная причина пожара — это сами люди. А лучшая защита от пожара — знание и соблюдение пожарной безопасности.

Могут быть использованы фрагменты компьютерных программ, видеофильмы, диапозитивы или вывешенные плакаты, сюжетные картинки, с помощью которых проиллюстрированы пожароопасные ситуации в доме.

Обобщающая «Игра-загадка»

1)Кто, задорный и веселый, верность правилам храня, бережет родную школу от огня?

—Это я, это я, это все мои друзья!

2)Кто поджег траву у дома, подпалил ненужный сор, а сгорел гараж, знакомых и строительный забор?

—Это я, это я, это все мои друзья!

3)Кто соседской детворе объясняет во дворе, что игра с огнем недаром завершается пожаром?

—Это я, это я, это все мои друзья!

4)Кто украдкой в уголке жег свечу на чердаке, загорелся старый стол, еле сам живой ушел!

—Это я, это я, это все мои друзья!

5)Кто пожарным помогает, правила не нарушает, кто пример для всех ребят?

—Это я, это я, это все мои друзья!

Работа с правилами противопожарной безопасности: каждая команд да получает правила, рисует плакат и готовится к его презентации.

При пожарной безопасности

Не балуйтесь дома со спичками, зажигалками. Это одна из причин пожара.

Не оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизоры, светильники... Уходя из дома, не забудьте их выключить.

Не забывайте выключать газовую плиту. Если почувствуете запах газа, не зажигайте спички и не включайте свет. Срочно проветрите квартиру.

Не сушите белье над плитой. Оно может загореться.

Фейерверки, свечи, бенгальские огни зажигайте подальше от елки, лучше вообще вне дома.

Самое опасное занятие— курение в постели. Человек засыпает, роняет окурок, загорается одеяло, начинается пожар.

На стадии рефлексии — презентация плакатов (у доски, по группам).

Речь учителя: — У вас получились очень хорошие плакаты. Давайте подарим их ребятам из детского сада, чтобы они тоже учили правила противопожарной безопасности.

— А если все же случится пожар, что в первую очередь вы будете делать?

Действия при возникновении пожара.

1. Поднять тревогу.

2. Вызвать пожарную охрану.

Пусть помнит каждый гражданин — Пожарный номер «01».

3. Эвакуироваться (рассмотреть план эвакуации).

4. Собраться в специально отведенном месте.

5. Провести перекличку.

(Действия при пожаре дома, в школе или на даче рассматривают и обсуждают отдельно.) Домашнее задание.

1. Придумать синквейн с любым, словом по теме урока.

2. Вспомнить литературные произведения, где описываются пожары;

3. Создать новый плакат «Действия при возникновении пожара»;

4. Узнать о первой помощи при ожогах.

Необходимый комментарий. Теперь, когда вы познакомились с уроком, необходимо сделать некоторые уточнения. Общий алгоритм работы по стратегии чтения с остановками выглядит следующим образом.

1. Вызов. Конструирование предполагаемого текста по опорным словам, обсуждение заглавия рассказа и прогноз его содержания и проблематики.

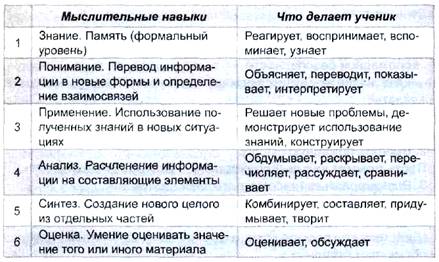

2. Осмысление. Чтение текста небольшими отрывками с обсуждением содержания каждого и прогнозом развития сюжета. Вопросы, задаваемые учителем во время остановок, должны охватывать Максимально возможное количество категорий учебных целей, связанных с развитием мыслительных навыков. Для этого удобно использовать таблицу, составленную с помощью работ Б. Блума и М. Кларина.

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию.

Простые вопросы. Отвечая на них, нужно назвать какие-то факты, вспомнить, воспроизвести некую информацию.

Уточняющие вопросы. Обычно они начинаются со слов: «То есть ты говоришь, что..?», «Если я правильно понял, то..?». Такие вопросы нужны для предоставления собеседнику обратной связи относительно того, что он только что сказал.

Объясняющие вопросы. Обычно начинаются со слова «почему». Они направлены на установление причинно-следственных связей.

Творческие вопросы. Когда в вопросе есть частица «бы», то в его формулировке есть элементы условности, предположения, фантазии, прогноза. (Что бы изменилось... если бы..? Как вы думаете, как будут развиваться события дальше?)

Оценочные вопросы. Эти вопросы направлены на выяснение критериев оценки тех или иных событий, явлений, фактов. (Почему что-то хорошо, а что-то плохо? Чем один герой отличается от другого?)

Практические вопросы. Они направлены на установление взаимосвязи между теорией и практикой: как бы вы поступили на месте героя?

Такая классификация помогает научить детей самостоятельно задавать вопросы к тексту. Учащимся нравится формулировать и записывать вопросы к произведению (на любом этапе работы).

Обязателен вопрос «Что будет дальше и почему?»

3. Рефлексия

На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно его осмыслить. Формы работы могут быть различными: письмо, дискуссия, совместный поиск, подбор цитат и т. д.

Если Вы захотите обучить коллег этой методике, предложите им (после знакомства с теорией и анализом уроков) самостоятельно разбить какой-либо текст на отрывки и составить необходимые вопросы. В противном случае Вам придется долго объяснять, как это делать.

На этой стадии текст опять представляет единое целое. Важно его осмыслить. Формы работы могут быть различными: письмо, дискуссия, совместный поиск, подбор цитат и т. д.

Если Вы захотите обучить коллег этой методике, предложите им (после знакомства с теорией и анализом уроков) самостоятельно разбить какой-либо текст на отрывки и составить необходимые вопросы. В противном случае Вам придется долго объяснять, как это делать.

Урок № 3. Взаимообучение

Стратегия «Зигзаг»

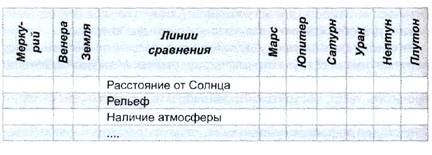

Целью стратегии «Зигзаг» является изучение и систематизация большого по объему материала.

Шаг 1. Разделите класс на рабочие группы и распределите материал.

Учитель предварительно разбивает текст на смысловые отрывки для взаимообучения. Количество отрывков должно совпадать с количеством членов групп. Например, если текст разбит на 5 смысловых отрывков, то в рабочих группах — 5 человек (то есть первый Член группы отвечает за первую часть текста, второй — за вторую и т. д..).

![]()

![]() Шаг 2. Экспертные группы изучают материал и готовят его презентацию.

Шаг 2. Экспертные группы изучают материал и готовят его презентацию.

Группы объединяют учащихся, которым дан для изучения один и тот же материал. Учащиеся работают с текстом, выделяя главное, составляя опорный конспект либо используя одну из графических форм (например, кластер). Составляется общая презентационная схема рассказа по теме. Партнеры-эксперты читают и изучают свой материал сообща, планируют эффективные способы его преподавания и затем проверку его понимания товарищами в первоначальных группах.

Возвращение в первоначальные группы для взаимообучения и проверки.

Учащиеся возвращаются в первоначальные группы. Вернувшись в свою рабочую группу, эксперт знакомит других ее членов со своей темой, пользуясь общей презентационной схемой. В группе происходит обмен информацией. Таким образом, в каждой рабочей группе, благодаря работе экспертов, складывается общее представление об изучаемой теме.

Шаг 4. Индивидуальная и групповая отчетность. Вся группа отвечает за то, чтобы каждый ее член овладел всем материалом. Отдельных членов группы могут затем попросить продемонстрировать свои знания самыми разными способами (к примеру, написав письменную проверочную работу, ответив устно на ряд вопросов, дав презентацию материала, которому их обучили товарищи по группе).

Итогом урока может стать исследовательское или творческое задание по изученной теме. Нередко таким приемом является заполнение сводной таблицы.

Основной смысл использования приема «Сводная таблица» заключается в том, чтобы выявить линии сравнения, характеристики, по которым учащиеся сравнивают различные явления, объекты и прочее. Для того чтобы в какой-нибудь группе линий сравнения не было слишком много, можно предложить следующий способ: вывести на доску абсолютно все предложения учащихся относительно линий, а затем попросить их определить наиболее важные. Категории сравнения можно выделять как до чтения текста, так и после его прочтения. Они могут быть сформулированы как в форме понятий, так и в форме ключевых слов, а также в любой другой форме: рисуночной, вопросов, восклицаний, цитат и так далее.

Приведем пример урока астрономии.

Тема: «Планеты Солнечной системы».

На стадии вызова учитель использует прием «Верите ли вы?», то есть просит учащихся (они размещены по 6 человек в группе) ответить на вопросы и обосновать свое мнение.

Верите ли вы в то, что:

—вода находится только на поверхности Земли;

—на всех планетах есть горы;

—«полярные шапки» есть только на Земле;

—на Марсе возможна жизнь;

—только Сатурн окружен кольцами?

Обсуждение ответов идет в группах, затем группы последовательно отвечают на вопросы для всего класса. А можно каждой группе предложить для обсуждения и озвучивания один-два вопроса.

На стадии осмысления участникам предлагают разойтись в экспертные группы (6 групп по количеству текстов: Меркурий и Венера; Земля; Марс; Юпитер и Сатурн; Уран и Нептун; Плутон) с тем, чтобы прочитать текст, обсудить его, разработать алгоритм презентации для членов рабочей группы.

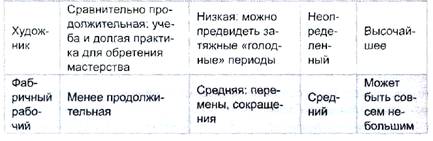

На стадии рефлексии учащиеся заполняют сравнительную таблицу «Планеты Солнечной системы».

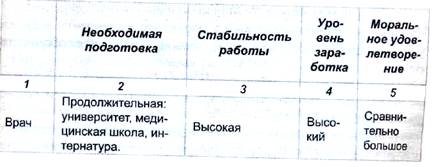

Сравнительная таблица. Этот прием предполагает сравнение трех и более аспектов или вопросов. Таблицу можно строить так: по горизонтали — то, что подлежит сравнению, а по вертикали — различные черты и свойства, по которым это сравнение происходит. К примеру, в концептуальной таблице можно сравнивать несколько различных профессий.

В случае планет таблица может выглядеть так.

Конечно, заполнить такую таблицу учащимся младших (да и средних) классов сложно. Наибольшая трудность у них возникнет при определении линий сравнения. Согласитесь, что без предварительной подготовки такая работа для этих ребят почти невыполнима. В младших классах можно предлагать для заполнения менее объемную таблицу, заранее оговорив линии сравнения, то есть, используя сводную таблицу как концептуальную.

3. Необходимый комментарий. Очевидно, что на уроке используется групповая форма организации. Напомним основные особенности групповой работы.

«Истина не рождается в голове отдельного человека, она рождается между людьми, совместно ищущими, в процессе их диалогического общения» ().

Результаты совместной работы учащихся в группах, как правило, всегда значительно выше по сравнению с выполнением того же задания каждым учащимся индивидуально. Это происходит потому, что члены группы помогают друг другу, несут коллективную ответственность за приобретаемые знания. Происходит индивидуальное обобщение знаний каждого ученика, ориентированное на коллективный интеллект класса.

Таким образом, групповая работа в обучении, как правило, используется в качестве средства для активизации деятельности учащихся в процессе усвоения ими определенного учебного содержания и одновременно средства обучения взаимодействию. В группе учащиеся работают над одной и той же проблемой, изучают одну и ту же тему или пытаются общими усилиями выдвинуть оригинальное решение и прийти к единому мнению. Среди ведущих идей групповой работы можно назвать:

—взаимное обогащение учащихся,

—организацию совместных действий, ведущих к активизации учебно-познавательных процессов (вербализация мысли),

—обмен способами действия (в своем мышлении мы, как правило, эгоцентричны, считая, что все мыслят так же, как мы),

—рефлексию, через которую устанавливается отношение участника к собственному действию и обеспечивается адекватная коррекция этого действия.

Организация работы в группах складывается из следующих элементов.

1.Подготовительный этап, который включает такие шаги: точное осознание целей использования данной технологии, определение проблемы, подбор форм групповой работы согласно целям, подготовка оснащения. Оснащение состоит из учебного материала, заданий, краткой и четкой инструкции, точного расчета времени, расположения групп в пространстве класса, выбора принципа формирования групп, плана распределения групповых интеллектуальных ресурсов.

2.Выполнение учебного задания, которое начинается с распределения ролей.

На этапе обучения роли может распределять учитель, затем он обозначает лишь ролевые функции. Возможны такие роли: организатор (лидер, ведущий), «расширитель» словарного запаса, иллюстратор, связной (ищет и устанавливает связи между текстом и окружающим миром, находит параллели), фиксатор (тот, кто записывает идеи), Репортер (тот, кто излагает классу), таймер (хронометрист).

На этом же этапе учащимся необходимо напомнить правила работы в группе. Например, такие:

—свободный обмен мнениями (каждый имеет право вносить свои мнения, предлагать свои варианты, выдвигать гипотезы и идеи, каждому предоставляется право на ошибку, на первом этапе работы вводится запрет на критику);

—уважение к мнению каждого участника (мнение, высказанное участником дискуссии, не должно остаться без внимания, должно быть услышано);

—терпимость к критике (поощрять критику, касающуюся существа дела, но не критику личности).

Преподаватель на этом этапе обеспечивает режим саморегуляции, старается не вмешиваться в работу групп, но при необходимости приходит на помощь тем, у кого возникли вопросы.

3. Затем следует презентация результатов, общий вывод, осмысление каждым участником проделанной работы и своего участия в ней.

Способность строить конструктивные отношения, преодолевать возникающие препятствия, управлять своим эмоциональным состоянием предопределяет будущее успешное вхождение во взрослую жизнь. Если необходимые умения не приобретены, ребенок оказывается незащищенным перед трудностями, стрессовыми ситуациями, терпит неудачу в неформальных отношениях, оказывается коммуникативно некомпетентным и личностно зависимым. Коммуникативные способности человека проявляются во владении средствами общения, в построении процесса общения, в анализе своей деятельности и выделении новых средств эффективной коммуникации. То есть коммуникативные способности формируются на стыке процессов непосредственного общения и усвоения опыта этого общения.

В результате группового взаимодействия учащиеся должны познакомиться с основными особенностями конструктивного общения:

—способностью анализировать ситуации межличностного взаимодействия, вычленяя причины и следствия своей реакции и реакции партнера;

—способностью извлекать из каждой такой ситуации опыт, необходимый для успешного общения в дальнейшем;

—способностью ставить задачи самоизменения в общении и решать их, используя полученный опыт.

Заметим, что для интеллектуально одаренных детей работы не всегда оправдана, так как в подростковом возрасте они склонны к индивидуальной работе, для них мнение интеллектуального взрослого важнее мнения сверстников, которых они, как правило, опережают в развитии.

Групповая форма обучения предъявляет высокие требования к учителю, осуществляющему управление классом. Он должен хорошо владеть дисциплиной, в совершенстве освоить технологию групповой работы, регулировать взаимодействие учащихся. Учитель должен помнить, что в школе ребенок восходит к самому себе, учась понимать других и окружающий мир, раскрывая в себе способности и таланты, обретая реальные ценности сознательной жизни и умения их достигать. Навыки взаимодействия, которые получает ребенок в школе, обеспечат ему всестороннюю социализацию в мире взрослых людей: свободно вступать в диалог, четко излагать свои мысли, свою точку зрения, слышать собеседника, быть терпимым к замечаниям. По словам О. Мандельштама, «каждый человек, как буква в алфавите, чтобы образовать слово, надо слиться с другими».

|

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:

1 2 3 4 5 6 7 |